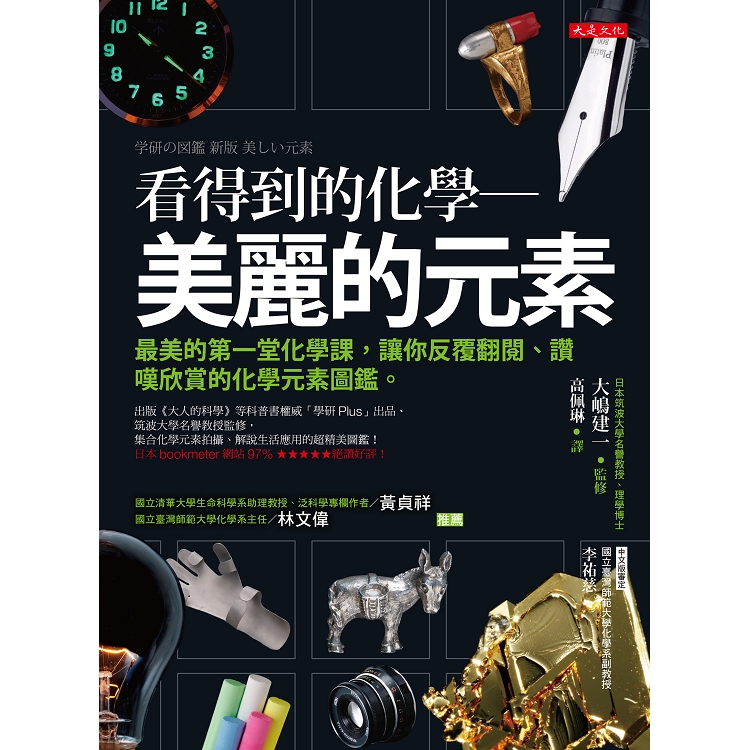

看得到的化學‧美麗的元素:最美的第一堂化學課,讓你反覆翻閱、讚嘆欣賞的化學元素圖鑑。

看過這本書,你拿到週期表不再死背,而是慢慢欣賞活動訊息

內容簡介

出版《大人的科學》等科普書權威「學研Plus」出品、筑波大學名譽教授監修,

集合化學元素拍攝、解說生活應用的超精美圖鑑!

日本bookmeter網站97%★★★★★絕讚好評

本書從元素週期表的第一個「氫」開始,介紹目前已知118種元素的

性質──硫很臭?其實無味。煙火很美,是哪些金屬燃燒後產生的鮮豔火焰?

歷史──為什麼天文學家會發現化學元素?哪個元素是解開恐龍滅絕之謎的線索?

應用──手機螢幕為什麼能透明又導電?什麼元素從單車、飛機到火箭都用到?

獨家搭配無以倫比的美麗照片:

氧化的鉍綻放彩虹光澤、菱錳礦美到有「印加玫瑰」之稱……

◎看過這本書,你拿到週期表不再死背,而是慢慢欣賞:

‧元素的起源,從宇宙誕生談起:

138億年前宇宙誕生後,最初的元素「氫」出現了。

之後恆星進行核融合反應,許多元素出現。但為何不會產生比鐵還重的元素?

‧看懂週期表──學會化學的第一步:

週期表的化學符號是用什麼順序排列?

週期表相當於化學世界的地圖,我們能根據某元素在週期表上的位置,

在某種程度上明白其化學性質。(所以化學不用背!)

◎不只是化學,更是你我的生活應用:

‧大量存在於太陽系中,地球上卻很稀有的「氦」:

從飛船、磁振造影檢查到磁浮列車都用得到氦,

但發現它的竟然是天文學家,而非化學家。

‧製造硫酸的主角「硫」:

其實硫本身無臭無味?那溫泉的刺鼻味哪裡來?

切洋蔥時會流淚、臭鼬放出的刺激性液體都和硫有關。

‧強度高、耐腐蝕、又耐熱的「鈦」:

鈦常製成電腦機殼、防晒乳等,且因人體不排斥,可製成人工關節。

「二氧化鈦光觸媒」能靠光的能量去汙,因環保、實用而受注目。

‧有殺菌效果的貴金屬「銀」:

銀自古即作為貨幣和飾品使用,也被用來驗毒。

現代甚至能應用在相機底片、甜點的裝飾、抗菌劑上。

‧表示一秒基準的「銫」:

目前的一秒時間,是依據銫原子的震動頻率為基準定義。

放射性同位素銫-137,是2011年福島核災的主要外洩物質,半衰期達30年。

‧在極低溫下成為超導體的「鉍」:

銀白色的鉍金屬氧化後竟呈現彩虹光澤?

自動消防灑水器、胃潰瘍藥劑都會用到它。

你一定不知道,遊戲機PS2狂賣竟然在剛果引發戰爭?這和某些金屬有關;

到了21世紀,鍊金術不再是騙術?只不過鍊金成本比黃金價格還高。怎麼鍊……

當你發現這些元素的綺麗身影,就能看見這個世界的變化多端。

編輯推薦

元素以及它們的產地

這本《看得到的化學──美麗的元素》讓我回想起中學和大學時,充滿好奇心的在化學實驗室裡上課的美好時光。化學元素反應產生的神奇變化,真是叫人目瞪口呆。

我們放眼所及的萬事萬物,無不由各種最基本的化學元素構成。化學元素之間鍵結的可能性,如天文數字般的數量,可能比宇宙所有的原子數都還多很多。

俄國科學家門得列夫在19世紀末,綜合科學家們的苦心研究,從看似雜亂無章的元素性質中,摸索出精妙無比的規律,製作出世界上第一份元素週期表──就是在化學教科書和實驗室中常見的元素週期表。他把化學元素按原子量的大小排序的同時,還把原子價相似的元素上下排成縱列,並據此預見了12種尚未發現的元素。

化學元素的差異在質子數。科學極富魅力,門得列夫一旦製作出元素週期表,就立刻展現出強大的預測力,讓科學家能按圖索驥的進行更多研究。就像一位原本用古地圖到叢林尋寶的探險家,找到的第一個寶物居然是高精確度的GPS,就像如虎添翼、如有神助。化學知識於是在過去百年有了爆炸性的成長,還深遠的影響近代物理學的發展。

即使沒有化學元素週期表,中西方的老祖宗也早已發現許多元素及化合物的多種用途,讓人類從石器時代演進至銅器乃至鐵器時代。人類之所以能如此不斷提升物質文明,是因為我們能高效的累積知識。然而,現代科學的濫觴,讓我們能更高效的發現元素的各種性質,並且合成各種化合物,使用在五花八門乃至千奇百怪的用途上。

有了元素週期表,科學家已無法滿足自然界已存在的化學元素研究,利用科學理論的計算和推導,科學家利用最頂尖、最先進的科學儀器設備,居然還能透過將兩種元素高速撞擊的方法,增大自然存在的元素原子核的質子數,達到增大原子序數的目的,於是製造出新的人工合成元素。

這種「逆天」的行為,迄今已製造出二十幾種人工合成元素,儘管它們均是半衰期,從幾年到只有數毫秒的不穩定放射性元素。不管存在時間有多短,科學家也都能突破極限,偵測到並研究它們的性質;有些在自然界中存量極其稀少的化學元素,科學家也能透過人工合成的方式產生,並且為它們找到合適的用途。

這本書用圖文並茂的方式,深入淺出的解說化學元素的主要知識,並讓我們同時見識到自然和科學之美。書中列舉的許多化學元素及它們的化合物等用途,雖然僅是所有人類科技知識的冰山一角而已,但足以讓人目眩神迷。真是感恩化學元素、讚嘆化學元素!

文/黃貞祥(國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者)

目錄

元素週期表

推薦序 元素以及它們的產地/黃貞祥

元素的基本

何謂元素?

元素與原子的差別

元素的起源

發現週期性

看懂週期表

第1週期

1 宇宙誕生後最初形成的元素:氫

2 大量存在於太陽系中,地球上卻很稀有:氦

專欄 元素的產生

第2週期

3因電池需求使用量增加的輕巧金屬元素:鋰

4祖母綠的成分之一:鈹

5耐熱玻璃的原料:硼

6含有各種同素異形體:碳

7讓大地循環的營養素:氮

8燃燒物質等於使其氧化:氧

9反應性大的鹵素元素:氟

10使都市多彩繽紛的惰性氣體:氖

專欄 稀有金屬與稀土元素

第3週期

11因「食鹽」廣為人知的元素:鈉

12葉綠素的主要成分:鎂

13隨氧化增加耐腐蝕性:鋁

14以半導體素材之姿,引領電子文明:矽

15有各種色彩的同素異形體:磷

16硫酸的原料:硫

17食鹽和鹽酸的源頭:氯

18日光燈中的低活性氣體:氬

專欄 生物的必要元素

第4週期

19肥料類植物的必要元素:鉀

20構成人體骨骼的必要元素:鈣

21稀土元素之首:鈧

22強度高、耐腐蝕性、耐熱性:鈦

23可增加鋼強度的稀有金屬:釩

24同時具有美麗光澤與超強耐腐蝕性:鉻

25應用於煉鐵和電池上:錳

26人體及文明發展的必要金屬元素:鐵

27可製成美麗的藍色著色顏料:鈷

28也用於電池中的合金素材:鎳

29自古伴隨文明史沿用至今:銅

30比鐵更容易生鏽:鋅

31成為半導體素材的稀有金屬:鎵

32用於光學相關產業的稀有金屬:鍺

33雖然有毒卻活躍於尖端工業:砷

34照到光時會產生電流:硒

35有刺鼻臭味的鹵素元素:溴

36即便LED正盛,仍沒被淘汰的氣體:氪

專欄 環境汙染與有毒元素

第5週期

37能測出地球和宇宙的年代:銣

38讓煙火斑斕絢麗的稀有金屬:鍶

39用於雷射元件的結晶體上:釔

40仿製鑽石的素材:鋯

41其合金在極低溫下會變成超導體:鈮

42作為合金鋼的添加劑而有用:鉬

43活躍於醫療界、世界最早人工放射性元素:鎝

44提高硬碟磁性信號密度的貴金屬:釕

45協助淨化廢氣的貴金屬:銠

46能有效吸收氫氣的鉑系元素:鈀

47有殺菌效果的貴金屬:銀

48引發「痛痛病」的物質:鎘

49液晶顯示器必備的稀有金屬:銦

50廣泛應用於合金和電鍍的穩定素材:錫

51運用於半導體和阻燃劑的類金屬:銻

52尖端工業不可或缺的稀有金屬:碲

53以消毒漱口藥水廣為人知:碘

54也用於離子發動機:氙

專欄 確認元素與顏色

專欄 放射性元素

第6週期

55表示一秒時間的基準:銫

56用於胃鏡的顯影劑:鋇

57活躍於氫能社會:鑭

58防紫外線很有效的稀土元素:鈰

59可用於焊接護目鏡或綠色顏料:鐠

60日本發明的釹磁鐵元素:釹

61鑭系元素中唯一的放射性元素:鉕

62與鈷的合金可製成永久磁鐵:釤

63應用於色彩鮮豔的紅色螢光體:銪

64可用於磁振顯影劑或核子反應爐控制棒:釓

65多用於「磁致伸縮」的材料:鋱

66需求量隨電動車市場擴大而增加:鏑

67雷射大幅活躍於醫療領域:鈥

68光纖的必要元素:鉺

69用於光纖或螢光體:銩

70命名源自瑞典的礦產地:鐿

71價格比金還貴的稀土元素:鎦

72與鋯相似的金屬元素:鉿

73電子裝置不可或缺的稀有金屬:鉭

74耐熱性與強度均優秀的元素:鎢

75如幻影消失的「日本」元素:錸

76密度最大的鉑系元素:鋨

77解開恐龍滅絕之謎的線索:銥

78常用在飾品或催化劑:鉑

79有史以來最貴重的元素:金

80有毒的汞蒸氣和有機汞:汞

81以毒藥廣為人知:鉈

82能吸收X射線的元素:鉛

83能在極低溫下成為超導體:鉍

84居禮夫婦發現的放射性元素:鉍

85地球上的存量推估為28公克:砈

86由鐳產生的惰性氣體:氡

專欄 元素的發現史

第7週期

87最後一個在自然界中發現的放射性元素:鍅

88付出生命換來的發現:鐳

89鈾礦中發現的放射性元素:錒

90大量存在地殼中的放射性元素:釷

91用途受限的放射性元素:鏷

92用於核能發電與核彈的放射性元素:鈾

93史上最初發現的超鈾元素:錼

94運用於核能發電燃料與核武上:鈽

95產自鈽的元素:鋂

96二戰結束後於廣播節目中首度發表:鋦

97具有強烈放射性的銀白色金屬元素:鉳

98可應用於檢查爆炸物等用途:鉲

99元素名取自物理學家愛因斯坦:鑀

100另一個因海上核試爆而合成的元素:鐨

101元素名取自發現元素週期性的門得列夫:鍆

102元素名取自發明矽藻土炸藥的諾貝爾:鍩

103最後一個錒系元素:鐒

專欄 原子彈與元素

104元素名取自原子核物理學之父拉塞福:鑪

105元素名取自俄羅斯的小鎮杜布納:𨧀

106以氧離子撞擊鉲合成:𨭎

107元素名取自物理學家波耳:𨨏

108和鋨的化學性質很像:𨭆

109以鐵離子撞擊鉍合成:䥑

110初次產生的鐽半衰期僅0.00017秒:鐽

111元素名取自發現X射線的倫琴:錀

112元素名取自提出日心說的哥白尼:鎶

113元素名取自「日本」:鉨

114以鈣離子衝撞鈽合成:鈇

115元素名取自美國莫斯科州:鏌

116以鈣離子撞擊鋦合成:鉝

117元素名取自美國田納西州:Ts

118元素名於2016年受到認定:Og

專欄 尚未獲得公認元素的序數命名法

專欄 探求新元素

元素名稱由來一覽表

參考文獻

照片提供

序/導讀

推薦序

元素以及它們的產地

國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者/黃貞祥

這本《看得到的化學──美麗的元素》讓我回想起中學和大學時,充滿好奇心的在化學實驗室裡上課的美好時光。化學元素反應產生的神奇變化,真是叫人目瞪口呆。

我們放眼所及的萬事萬物,無不由各種最基本的化學元素構成。化學元素之間鍵結的可能性,如天文數字般的數量,可能比宇宙所有的原子數都還多很多。

俄國科學家門得列夫在19世紀末,綜合科學家們的苦心研究,從看似雜亂無章的元素性質中,摸索出精妙無比的規律,製作出世界上第一份元素週期表──就是在化學教科書和實驗室中常見的元素週期表。他把化學元素按原子量的大小排序的同時,還把原子價相似的元素上下排成縱列,並據此預見了12種尚未發現的元素。

化學元素的差異在質子數。科學極富魅力,門得列夫一旦製作出元素週期表,就立刻展現出強大的預測力,讓科學家能按圖索驥的進行更多研究。就像一位原本用古地圖到叢林尋寶的探險家,找到的第一個寶物居然是高精確度的GPS,就像如虎添翼、如有神助。化學知識於是在過去百年有了爆炸性的成長,還深遠的影響近代物理學的發展。

即使沒有化學元素週期表,中西方的老祖宗也早已發現許多元素及化合物的多種用途,讓人類從石器時代演進至銅器乃至鐵器時代。人類之所以能如此不斷提升物質文明,是因為我們能高效的累積知識。然而,現代科學的濫觴,讓我們能更高效的發現元素的各種性質,並且合成各種化合物,使用在五花八門乃至千奇百怪的用途上。

有了元素週期表,科學家已無法滿足自然界已存在的化學元素研究,利用科學理論的計算和推導,科學家利用最頂尖、最先進的科學儀器設備,居然還能透過將兩種元素高速撞擊的方法,增大自然存在的元素原子核的質子數,達到增大原子序數的目的,於是製造出新的人工合成元素。

這種「逆天」的行為,迄今已製造出二十幾種人工合成元素,儘管它們均是半衰期,從幾年到只有數毫秒的不穩定放射性元素。不管存在時間有多短,科學家也都能突破極限,偵測到並研究它們的性質;有些在自然界中存量極其稀少的化學元素,科學家也能透過人工合成的方式產生,並且為它們找到合適的用途。

這本書用圖文並茂的方式,深入淺出的解說化學元素的主要知識,並讓我們同時見識到自然和科學之美。書中列舉的許多化學元素及它們的化合物等用途,雖然僅是所有人類科技知識的冰山一角而已,但足以讓人目眩神迷。真是感恩化學元素、讚嘆化學元素!

試閱

約莫150億年前,宇宙因大爆炸誕生,而最初生成的元素就是氫。氫不僅是占據全宇宙質量高達75%的最基本元素,地球上的含量也多得無止境。此外,氫是生命的必要元素,以氫離子或水等形式存在,在人體中也占體重的10%。

氫是無色的氣體,在所有元素中重量最輕,由於燃燒速度非常迅速,一旦和氧起激烈的反應,便會引發爆炸。例如,2011年日本福島第一核能發電廠的氫爆,就是因為核子反應爐內的氫氣漏出,導致建築物內的氫和氧反應而引起的事件。

附帶說明,「氫彈」和「氫爆」(按:氫氣與氧氣產生劇烈燃燒反應而爆炸)兩者指涉的現象有別。「氫彈」是指,將氫的穩定同位素重氫(deuterium,氘)、放射性同位素超重氫(tritium,氚)進行核融合反應,並從中引出巨大的能量。

大量存在於太陽系中,地球上卻很稀有──氦

氦是無色無味、隸屬第18族的惰性氣體元素。太陽系中占比約27%,僅次於氫。但氦在地球上由於重量過輕而飛往宇宙,因此含量極為稀少。再加上惰性氣體反應性低,故不存在天然化合物。

日常中的氦,幾乎都從天然氣中提取。而氦因為比空氣輕又不易燃,不像氫那樣容易爆炸,所以除了灌入飛船或氣球外,液態氦也會使用在磁振造影(Magnetic ResonanceImaging,簡稱MRI),或磁浮列車的超導磁鐵冷卻劑上。

另外,作為派對道具使用(混入氧氣)的氦氣罐,當人吸入一口後再開口,會發出高亢的聲音。這是因為聲音在氦氣中會傳達得比空氣快,使聲音的震動頻率提高所致。不過,要注意氦氣中是否混入氧氣,若吸入不含氧的氦氣,會導致肺缺氧。

1868年,在印度觀察日全蝕的法國天文學家皮埃爾.讓森(Pierre Jules César Janssen),發現太陽光中有未知的光譜。同一時期進行觀測的英國天文學家洛克爾與艾華.弗朗克蘭(Edward Frankland),也透過光譜分析得到相同事實,將這個新元素命名為氦。

比鐵還重的元素從哪裡來?元素的產生

地球表面因為七成被水覆蓋,而有「水之行星」之稱,實際上水僅占地球的體積不到0.7%。另一方面,鐵則占有地球三分之一的重量。如果從這個觀點來看,地球其實是「鐵之行星」。

鐵是宇宙中含量第九多的元素,相較之下含量比其他元素多。就如前面所述,因為鐵是從恆星的核融合反應而來,而且是最穩定的「最後元素」。

所謂恆星,即為由元素合成、如同核子反應爐般的東西。在高溫、高密度的環境下,其核融合反應持續進行,直到鐵出現為止。順帶一提,所謂「核融合」意指原子核之間因相互反應,產生比前項更重的元素的現象,而核分裂的狀況就完全相反。以太陽為例,氫發生變成氦的反應,其能量則成為日光。鐵之所以稱為最後的元素,是因為核融合期間質子和中子的結合力洽使其穩定,若有比這更多的質子,則會因電磁排斥力增強而不穩定。

那麼,自然界中那些比鐵還重的元素,例如金和鈾(原子序比鐵還後面的元素)是如何產生的?目前多認為是源自「超新星爆炸」。

所謂超新星爆炸,意指質量比太陽大8倍以上的恆星結束生命時,所引發的大爆炸。而大爆炸釋放出的能量,若來自於巨大的恆星,會龐大到相當於在數秒內釋放出數億年分的太陽能。有人認為在巨大壓力與熱能中釋放出的中子,因和鐵激烈碰撞,而產生比鐵還重的元素,截至92號的鈾為止。

然而,金、鉑和稀土元素又是如何合成出來的?更別說其他未知元素了。有一說認為這些元素,在R過程(r-process,r取自英語「快速」之意的rapid字首)中誕生,即為在爆炸後馬上捕獲中子一口氣合成出來的元素。中子星的合體則視為這種天體現象之一。不過,以上充其量為假說,期待這項假說未來獲得驗證。

雖然到鈾為止的元素是在星辰中產生,但另一方面,比鈾還重的元素(原子序93號以後的元素)由於放射性衰變的時期極短,幾乎無法在自然環境下確認。因此要利用粒子加速器或核子反應爐,以人工方式撞擊元素,引發核融合製作出來。

因電池需求使用量增加的輕巧金屬元素──鋰

鋰為鹼金屬,一旦沾水,很容易引起放出氫的激烈反應,也必須避免身體直接接觸。鋰在金屬中最輕,其密度甚至小到能浮在水面上。鋰礦包含鋰雲母、鋰輝石等,知名產地為智利的阿塔卡馬鹽沼,鋰含量約0.15%。此地的鋰蘊藏量占全球三分之一,若包含玻利維亞的烏尤尼鹽沼和阿根廷的林孔鹽沼,南美的鋰產量高達全球八成。

由於鋰燃燒時呈現深紅色的焰色反應,會跟其他也能展現焰色反應的鈉(黃色)、鉀(紫色)等,一起做成發射升天的煙火。另外,鋰也用於製成汽車用潤滑脂。而最貼近日常生活的用途,就屬「鋰離子電池」了。這種鋰離子在正極與負極間移動的充電電池,因為輕量加上充電效率高,能從中取得大量電能,故廣泛用於電腦、行動裝置、數位相機或電動車等。但鋰電池與蓄電池不同,其電解質中因含有機溶劑,一旦誤用或製造上出問題,容易出現異常發熱或起火事故。

雖然鋰對人體的作用不明,但化合物的碳酸鋰,以治療雙極性障礙(躁鬱症)的有效治療藥為人所知。

讓大地循環的營養素──氮

氮是空氣中含量高達78%的無色無味透明氣體,也是生命的必要元素。氨和硝酸等無機氮化合物,作為蛋白質和胺基酸等有機物構成成分,廣泛存在於地表上。而唯有與豆科植物共生的根瘤菌,能將大氣中的氮變成氮化合物,使生命體得以利用。

氮因不容易發生化學反應,成為防止食品氧化的充填物,或以約攝氏-196度低溫使氮液化成液態氮(liquid nitrogen)後,用來冷凍保存樣本。另外,氮的有機化合物硝化甘油(nitroglycerin)雖以火藥的原料聞名,但因能用於治療冠狀動脈,也能製成狹心症的治療藥。

引發國際衝突的炙熱焦點──稀有金屬與稀土元素

極受歡迎的家用遊戲機PlayStation 2(以下簡稱PS2)於2000年上市,只不過,鮮少有人知道這款遊戲機,曾在非洲中央的剛果民主共和國引發紛爭。究竟日本的遊戲機和非洲的紛爭有何關聯?

事實上,製造PS2電子電路的電容器和積體電路時需要的稀有金屬,必須從剛果民主共和國進口。該國擁有豐富的銅、鈷、鑽石和石油等資源,而鉭鐵礦石是鉭鐵礦(tantalite)和鈮鐵礦(columbite)的總稱,又名鈳鉭鐵礦。鈳鉭鐵礦的需求量在PS2發行後急速上升,由於產量不足導致價格上漲。接著,政府與反政府勢力開始爭奪出產鈳鉭鐵礦的礦山,最後引發衝突。

稀有金屬是手機、電腦、複合動力車零件和太陽能電池等,高科技產業不可或缺的金屬,而其流通量少到正如其名。

另外,稀有金屬的產地若位在政治不安定的國家或地區,常常發生爭奪利益的衝突。由於出售礦產的獲利能作為武裝勢力的活動資金,某些情況下會引發進一步衝突。這種成為爭端原因的礦物就稱作「衝突礦產」(Conflict minerals)。舉例來說,除了鉭、鎢、錫、金,還有祕魯里約布蘭科(祕魯北部高山區)的銅和鉬、新喀里多尼亞的鎳、尚比亞的鈷等,都屬於衝突礦產。

衝突礦產和同為紛爭源的鑽石,目前都是全球關注的問題。由於換購手機或電腦等於助長這個世界的紛爭,而且有越來越多人呼籲,應限制購買紛爭國的稀有金屬。為此,獎勵回收不再使用的手機和電腦、從產品中回收稀有金屬再利用,皆被致力推廣。然而,至今還是有採購來源不明的資源被拿來利用。

稀有金屬中,釔和鑭系元素等17種元素稱作稀土元素,對於電子產品的小型化和性能提升來說不可或缺。至於蘊藏量並非指字面上的「稀有」,而是因為化學性質相近,故分類和煉製要花不少工夫。其生產量95%來自於中國,美國為第一大的進口國、日本第二。

這些資源一旦價格上漲或實行出口限制,就會直接反映到全球產業和經濟上。為了確保供給穩定,需要配合回收技術研究、開拓新供給

葉綠素的主要成分──鎂

鎂在高溫下是可燃的銀白色金屬,以往相機的閃光燈會用帶狀或線狀的鎂,當作發光材料。鎂具延展性,反應性不高。地殼中的含量僅次於鋁和鐵,除了工業用途的菱鎂礦、白雲石和橄欖岩(olivine)等礦石外,鎂也能以離子形式從海水中提取。

鎂的應用主要為合金,因為不吸熱且堅硬輕巧,所以會用於手機、遊戲機、電腦機殼等。鎂鋁鋅的合金既輕量、強度又高,常用來製成釣魚用的捲線器。

日常生活中,製作豆腐用的凝固劑之一「鹽滷」,其主成分就是氯化鎂。而粉狀碳酸鎂除了作為重量訓練和體操用的止滑粉外,也能做成瀉劑。此外,飲用水的「硬水」,意指水中的鈣、鎂離子含量很高。

大自然中,葉綠素之中也含有鎂。植物行光合作用時,會把二氧化碳和水製造成碳水化合物,而鎂是此過程中不可或缺的元素。一旦欠缺鎂,葉子無法維持葉綠素,就會轉黃。對人體來說鎂也是必要元素,故廣泛應用於食品、藥品、飼料和肥料等。

硫酸的原料──硫

想必有人一聽到硫,就會先想到溫泉的臭味,但其實純的硫沒有臭味,那種獨特的臭味是來自於硫化氫化合物。雖然火山噴氣口附著了許多黃色硫晶體,但在工業上也會以提煉石油的次要產物(二氧化硫)獲得。

硫的代表性化合物有毒性很強的「硫化氫」和「二氧化硫」(亞硫酸氣體)。另一方面,硫能大幅提升天然橡膠的品質。在天然橡膠中添加碳會增加強度;添加硫則能增加彈性。目前硫元素最主要的用途,就是製造硫酸。對生命體來說,構成蛋白質的胺基酸中也含有硫。

食鹽和鹽酸的源頭──氯

氯的反應性大,自然中以氯化鈉等化合物形式存在,而純氯則是有刺激性臭味的有毒氣體。第一次世界大戰時,德軍首度用來作為毒氣化學武器,造成數千名法國士兵死亡。日常中,氯系漂白劑萬一和酸性物質摻合,會產生危險的氯氣;塑膠材料的聚氯乙烯燃燒後,會產生有毒的氯化合物「戴奧辛」。

氯有強烈的殺菌力和氧化作用,常作為漂白劑和游泳池消毒劑,自來水中也含有微量的消毒用氯。此外,對人體的細胞、胃酸等體液來說,也是必要元素。

礦物質能救人也能害人?生物的必要元素

古代哲學有一派認為人體是宇宙的縮圖。相對於宇宙的宏觀,人體則是微觀,亦即小宇宙。地球上存在的主要元素,人體內幾乎都有。

最有意思的是人體、地殼與海水,各自的構成元素都很相似。雖然生命體不可或缺的碳、氮和磷在海水中的含量不算多,但氫、氧、鈣、硫、鈉、鉀、氯和鎂,則為人體與海水的共通元素。這也是支持「生命是從海水演化而來」的有力論據,人體本身便乘載了地球的歷史軌跡。

前面列舉的11種元素,在人體組成中約占99.8%,故稱為必需定量元素。不過,光是這些元素,無法維持人體的生命與健康。剩下0.2%的微量元素與超微量元素,也是維持生命機能極為重要的角色。

微量元素有鐵、氟、矽、鋅、銣、鍶、鉛、錳和銅。超微量元素則有鋁、鎘、錫、鋇、汞、硒、碘、鉬、鎳、硼、鉻、砷、鈷、釩等。

微量與超微量元素中有9種必需元素(鐵、鋅、錳、銅、碘、硒、鉻、鉬、鈷),對於維持生命、生命體發育、正常生理機能來說不可或缺。

微量元素能維持和調解生物體內的平衡,使代謝機能和生理機能正常運作。可是,一旦特定元素過剩或欠缺,就會引起某種機能障礙。例如,缺鐵會導致貧血。

必需定量元素與必需微量元素中,扣除氫、碳、氮和氧之外的元素,在營養學中稱作「礦物質」,人們可利用這些礦物質各自的元素特性,作為醫療用品或營養補充品的原料。據說日本人之所以好發高血壓,就是因為調味料中的鹽分偏多,導致鈉攝取量過高所致。另一方面,慢性的鈣攝取不足,也成為骨質疏鬆症的原因。

有意思的是,必需元素中也包含汞、鉛、硒等有毒元素。當體內有超過一定的量,生物體會試圖將之當成多餘元素排出,但若攝取量超過生物體所能排出的速度,就會顯現出元素的毒性。礦物質也一樣,不論對身體而言有多重要,都應均衡且適量的攝取為佳。

強度高、耐腐蝕性、耐熱性──鈦

鈦在地殼中的含量排名第十。存於金紅石和鈦鐵礦等礦物中,大部分開採到的都是氧化鈦。產量雖多但很難精煉,因此價格高昂。以承重度來說強度最高,加上耐高溫、耐腐蝕性,是飛機、建材不可或缺的材料。

鈦常應用在高爾夫球桿、電腦機殼、白色顏料等。一般認為鈦不容易被人體排斥,故用於製作人工關節,加上有隔離紫外線的作用,所以也會用於防晒乳或化妝品。有一項日本研發的技術「光觸媒」效應(本多-藤嶋效應),能使二氧化鈦透過水吸收光(紫外線),來分解汙染物質(按:因環保實用而受注目)。

應用於煉鐵和電池上──錳

錳最廣為人知的用途就是乾電池,而容量大的鹼性電池等,則利用二氧化錳在正極受電。錳本身為銀白色金屬,雖然比鐵硬,但質地較脆。

地殼的過渡金屬中,錳含量排名第三。深海海底有由錳、鐵、鎳混合而成的錳結核(manganese nodule)。此外,也能從錳礦中取得,日本二戰前為了製作乾電池而在各地礦山開採錳,這些礦場一直運作到1980年代為止。

錳合金因為具延展性且耐衝擊力強,故應用於鐵軌和電線上。然而,錳最大的用途是利用錳和鐵的合金「錳鐵」,作為煉鐵時的去氧劑以及去硫劑。

作為人體的必要元素,錳具有促進骨骼生長、幫助血液凝固、促進消化等功能。富含錳的食品有蛋、堅果、橄欖油等,一旦攝取不足會造成成長異常、糖尿病、生殖能力下降等狀況。只不過,據說若過度曝露於精煉錳礦的環境中,很容易引起頭痛、關節痛、精神錯亂、平衡感障礙、抑鬱狀態等症狀。

當大自然的平衡遭到破壞時──環境汙染與有毒元素

對人體有害的元素,便稱作有毒元素。日常中的有毒元素有砷、鉛和汞。這些元素大都為重金屬(密度較大的金屬),意指鹼金屬、鹼土金屬以外的金屬元素。日本的食品衛生管理法中,除了前述三個金屬元素外,也將鋅、銻、鎘、錫、硒、銅、鉻,列為有害金屬管制(其中硒非金屬)。

實際上成為環境汙染物質的元素,多為重金屬中的鎘、汞、鈾和銅。即便這些物質的毒性早已為人所知,但日本在高度經濟成長時期,以生產為優先考量的情況下,幾乎沒人管理重金屬的處理方式。就算工廠排放汙水,人們也覺得流到河川或海裡就會被稀釋。

1910至1970年代前期,常發生在富山縣神通川流域的「痛痛病」就是一例,這是從岐阜縣神岡礦山排放的含鎘廢水所引發的公害病。受汙染的水流進水田中,當地人持續食用水田產出的蔬菜、穀物後,鎘的毒性就引發腎小管損傷和軟骨病。

另於1950年代,在熊本縣水俣市發生的「水俣病」,起因為一間名為chisso的化工公司,將含有甲基汞(methyl mercury)的未處理汙水大量排放入海所致。該公司認為只要將汙水排入海中就會被稀釋,但事實上汙水會進入海洋生物體內,經過反覆食物鏈的累積後,反而濃縮了其毒性。

在現代的大規模生產型工業社會,原本在大自然中維持平衡的元素比例,經常面臨遭受破壞的危險。這不僅是單一地區的問題,而是全球的課題。過去作為冰箱等的冷媒而大量生產的氟氯碳化物,因證實會破壞讓地球隔絕有害紫外線的臭氧層,如今幾乎所有國家都禁止使用。

另一方面,人類也研究核能發電或核武等技術,使用對環境負荷極大的高放射性物質。像鈽239和銫137這種放射性物質,就屬於毒性極強的元素。只不過,其作用方式和平常的重金屬不同。

重金屬的毒是透過分子層級的化學反應引起。相較之下,放射性物質會以輻射直接妨礙細胞DNA的分子或原子結合,容易導致基因異常或癌症等病症發生。由於放射性物質中的輻射無法透過化學性手段去除,只能任由放射性衰變持續,衰變期間輻射也會不斷放出。放射性物質根本是麻煩的毒害。

有殺菌效果的貴金屬──銀

銀自古即作為貨幣和飾品使用,約莫五千多年前的美索不達米亞文明遺跡中,便有留下銀製飾品。另外,大約7世紀時,人們發現從硫化礦物方鉛礦(galena)的雜質中,分離出銀的方法。

銀最大的特點,便是其導電性與可見光的反射率,為所有金屬中最高的。其次,銀擁有僅次於金的延展性,1公克的銀能拉長到2,000公尺的程度。不過,由於銀很容易氧化,並和空氣中的硫反應而變黑,幾乎很少像金一樣應用在電子儀器上。另一方面,據說古時候使用銀製食器,就是利用其變色性質,偵測食物中是否混入硫化砷(arsenic sulfide)等毒物。

到了近代,銀則用來作為照片的感光材料。這是利用了底片上的感光乳劑,所含的溴化銀或碘化銀化合物受光照射後,會還原出銀粒子的性質。早期的電影會將銀塗在投影幕上,故至今仍以「銀幕」稱呼。

進入20世紀後,人們發現銀離子有殺菌效果,故將銀製成抗菌劑或殺菌劑。加上銀不像汞或鉛有強烈毒性,今後可能更廣泛的活用於醫療領域上。

液晶顯示器必備的稀有金屬──銦

銦為銀白色的金屬,是半導體產業中必備的稀有金屬。特別是與錫的氧化物(氧化銦錫),被當作「透明電極」,用於液晶或電漿的平面顯示器上。一般而言,能導電的金屬無法透光、能透光的玻璃無法通電,不過銦氧化物兩者皆可辦到。

日本過去曾為銦的最大生產國,但隨著資源枯竭,北海道的豐羽礦山於2006年停止開採,目前朝回收廢料及中古物品的方向進行。中國是目前最大的生產國,銦的價格也因全球的液晶顯示器需求提升而飆高。

廣泛應用於合金和電鍍的穩定素材──錫

錫為銀白色的金屬。因為容易加工而用於合金或防蝕鍍膜方面,特別是與銅的合金「青銅」更是人類最早使用的金屬之一。其他還有為了防腐蝕,將錫鍍在鋼上的「馬口鐵」;而錫鉛合金的熔點低,能作為軟焊的材料;還有主成分為錫的「白鑞」(錫銻銅或錫鉛合金)用途也很廣泛。

錫之所以自古受到廣泛利用,和其毒性低也有關係。只不過,相對於毒性低的無機錫化合物,有機錫化合物則毒性強烈。因此,目前所有船舶都禁用含有機錫化合物的塗料。

何謂衰變的「不穩定性元素」?放射性元素

提到放射性元素,或許會先想到一些諸如鈾、鈽等比較特別的元素。不過,日常生活中也有不少元素會釋放微量輻射。組成人體重要成分──蛋白質的氫、碳、氮、氧、磷,也都存在會釋出輻射的原子核(放射性同位素)。

例如大氣中的碳,其中約99%為碳12(6個質子和6個中子組成),剩下約1%為碳13(6個質子和7個中子組成),但其中也包含約兆分之一的碳14(6個質子和8個中子組成)。碳12至碳14屬於同一個原子序下的元素,這些中子數量不同的原子稱為同位素,而碳14則是碳的放射性同位素。

元素大致可區分成「穩定」與「不穩定」兩種。穩定同位素的原子核,因能量穩定為半永久性存在。

另一方面,不穩定的原子核則是放射性同位素,原子核會隨著時間釋放α射線或電子等輻射而產生衰變,進而變成其他原子核。原子核釋放輻射,輻射強度衰變到剩下一半為止的期間,稱作「半衰期」。半衰期取決於放射性同位素的種類,有可能在一瞬間就衰變,也有像鉍一樣,比地球年齡還長的狀況。

前面列舉的碳14,其半衰期約有5,730年,故可用於定年法測定。所有生物都透過二氧化碳,在體內維持一定比率的碳14,直到死後才停止呼吸。因此,這個活動停止後,碳14開始衰變成為氮14,所以只要確認遺骸含有的碳14比率,便能得知其生命大致的存在期間。

再者,也有如鉀40這種透過食品被身體吸收的放射性同位素。由於量少到可以忽略,且多虧身體能維持一定的恆定性,所以不到危害健康的程度。

廣義而言,只有像鈾或鈽這種並非穩定同位素,僅有放射性同位素的元素才歸入放射性元素。特別是鎝、鉕,以及週期表上錼之後的所有元素,皆是由粒子加速器或核子反應爐合成出來的人工放射性元素。

2011年發生的福島第一核電廠事故,當時有31種放射性同位素被大量釋放到大氣中。其中光是銫137的半衰期就大約30年,至今仍長久停留於土壤與海洋中,並釋放輻射。

表示一秒時間的基準──銫

銫是反應性極高的鹼金屬,只要少量的水就會引發爆炸。銫作為資源,主要來自鋰雲母的次要產物。發明光譜儀的德國化學家本生和克希荷夫,根據從礦水中得到的銫光譜為藍色,而以拉丁語的「天空藍」(caesius)命名。

銫有39個同位素,唯一的穩定同位素銫133就應用於原子鐘。然而放射性同位素的銫137和銫134,兩者和福島核災後飛散的放射物同為核分裂的產物。尤其是銫137的半衰期約30年,萬一進入人體,恐遭受內部輻射曝晒。

解開恐龍滅絕之謎的線索──銥

銥為最耐腐蝕又堅硬的金屬,密度之大僅次於鋨,地球上含量極為稀少。銥與鉑等金屬製成的合金非常耐磨耗和腐蝕,因而應用於鋼筆的筆尖。銥與銠的合金則因耐熱性很高,而用於汽車引擎的火星塞。

由於在6,600萬年前的地層(K-Pg邊界,即白堊紀與古近紀邊界)中發現大量銥,故這項元素被視為印證地球因小行星撞擊,而使恐龍大量滅絕的線索。再加上銥多半含於隕石中,因此地球當時之所以發生大規模變動,應該也和小行星的墜落有關。

能在極低溫下成為超導體──鉍

鉍為銀白色的柔軟類金屬。因為性質和鉛相似,成為取代鉛的材料,用於焊料、槍彈、釣魚用鉛錘等。鉍以液態氮冷卻後成為零電阻的「超導體」,而以此受到注目,日本JR磁浮列車(SCMaglev)的山梨實驗線,就使用以氧化鉍鍶鈣銅的高溫超導體(BSCCO)為線材的磁浮列車用超導磁鐵。

含鉍的易熔合金(伍氏合金)會在攝氏70度融化,被應用於自動消防灑水器的噴頭上,萬一遇上火災,當周圍的溫度超過攝氏70度時,就會使合金融化、噴灑出水。鉍化合物也對腹瀉有效,用以製成治療胃潰瘍或十二指腸潰瘍等的藥劑。

對化學發展有所貢獻的科學家們──元素的發現史

17世紀的歐洲,即便有波以耳透過實驗與觀察,建立起近代化學的基礎,但當時系統性的化學知識仍然不夠充分。例如,當時的人甚至認為一切物質都含有稱作燃素(Phlogiston)的物質,而所謂物質燃燒,就是釋放燃素的神祕過程。

進入18世紀後,才由拉瓦節創建出真正意義上的近代化學。研究空氣的拉瓦節,發現化學反應基本法則的「質量守恆定律」,他注意到所謂燃燒,並非指失去燃素的現象,而是物質與氧結合後產生的化學反應。雖然拉瓦節死在法國大革命的斷頭臺上,但他提倡的「元素」概念,使化學展開飛躍性的發展。

18世紀後半,除了發現空氣的主要組成要素氫、氮、氧外,礦業與冶金學的關係日益加深,並相繼發現存在於地殼中的豐富金屬元素。只不過,從化合物中分離出純物質元素的方法,卻不得不等到活躍於19世紀初的戴維才有所進展。

戴維利用伏特於1800年發明的電池來電解化合物,成功分離出屬於鹼金屬的鈉和鉀。之後更進一步發現鈣、鎂、鋇、硼,證明物質的化學反應和電力有關。

1859年,德國化學家本生和克希荷夫發明光譜儀,讓人們透過觀察焰色反應、光譜,相繼檢測出惰性氣體等從前難以發現的元素。另外,英國化學家道耳頓發表世界第一個化學符號,同時還加入原子的質量概念。更甚者,隨著俄羅斯科學家門得列夫提倡的週期表概念廣泛流傳,加快以系統性記述和預測為基準的元素研究。

19世紀末,法國的居禮夫婦開始關注從鈾化合物中釋放出類似X射線的強烈光線。他們隨後發現,含釷的化合物也會輻射出同樣的光線,並將元素這種放射的性質命名為「放射性」;而有放射性的元素則為「放射性元素」。1898年,從鈾礦中發現釙和鐳的當時,人們並不清楚輻射對人體的影響,而長期接觸放射性物質的瑪麗.居禮因此受到輻射危害,68歲時死於白血病。

19世紀為止,已發現大部分存在於大自然的近九十種元素。20世紀以後,科學家開始合成無法在大自然發現的人工合成元素。

最後一個在自然界中發現的放射性元素──鍅

在法國擔任瑪麗.居禮助手的瑪格麗特.佩里,1939年時從錒的衰變產物中發現屬於鹼金屬的鍅,並以其祖國法國為命名依據。鍅在地殼中的存量非常少,鈾礦中的含量也很稀少。鍅是最後一個在大自然中發現的放射性元素,其後發現的元素均由人工合成。

鍅雖然有超過30種的同位素,但沒有穩定同位素,而且每一個半衰期都很短,其中最長的也只有約22分鐘,然後馬上就會變成鐳等其他元素。此外,目前還沒有商業實用性用途,而是在基本粒子物理學領域中,用於實驗方面。

付出生命換來的發現──鐳

居禮夫婦發現釙後,在1898年接著發現新的放射性元素鐳。兩人留意到去除釙的鈾礦,竟然釋放出更強烈的輻射,因此合力弄清楚元素的真面目,終於發現這個光敏作用超過鈾250萬倍的元素──鐳。可惜瑪麗.居禮因長年暴露於輻射中,最後罹患白血病過世(她的學生、發現鍅的佩里也死於癌症)。

鐳過去曾用於放射性治療,但現在因為明白其危險性已不再使用,而改用鈷60等輻射源來治療癌症。

用於核能發電與核彈的放射性元素──鈾

1789年德國化學家克拉普羅特,從方鈾礦中發現金屬元素鈾,命名取自1781年發現的「天王星」(Uranus)。鈾除了地殼中的鈾礦,也有極微量存在於海水中。

鈾礦中微量的鈾235,當中子撞擊其原子核時,會引發核分裂,進而釋放能量。所謂核能發電,就是在核子反應爐中,持續性的控制核分裂反應來發電。另一方面,核彈則以濃縮鈾235進行核分裂鏈反應(nuclear fission chain reaction),並在一瞬間釋放出龐大的能量。1945年在廣島投下的就是鈾235型原子彈。

21世紀的鍊金術──探求新元素

化學的英語「Chemistry」,來自於原本表示鍊金術的「alchemy」。古代的鍊金術師以將卑金屬(base metal,金、銀等貴金屬以外的金屬)變成金為目標。眾所皆知,當時的鍊金術雖然煉製不出金,卻推展了對物質的性質研究,奠定當今的化學基礎。

現在拜粒子加速器所賜,得以進行核轉變(nuclear transmutation),使「鍊金術」不再是天方夜譚,例如,若以粒子加速器撞擊汞和鈹就能產生金。可惜與黃金價格相較下,這種製造方式的成本過於龐大,目前為止沒有實用性。

不過,在合成比金稀少的人工合成元素上,這場「發現競爭」十分激烈。而理化學研究所發現的鉨(Nh),就是這場競爭下為日本帶來的一個好消息。

原子序113號的新元素「鉨」,在2016年11月確認命名。然而,這條成功命名的道路十分漫長。

1984年起,科學家開始合成鑪(Rf)以後的「超重元素」。藉由粒子加速器來加速離子束撞擊目標原子,引發核融合,進而合成出新元素。不過,由於原子序越大,持正電荷的質子會互相排斥,故必須極快速的撞擊原子核。後來引進重離子直線加速器「RILAC」改善離子束的強度,終於在2004年,加速原子序30號的鋅原子核,撞擊原子序83號的鉍,確定合成出113號元素。

直到2012年為止,成功合成的「鉨」共三個,其實這也是歷經400兆次反覆撞擊實驗才有的成果。「鉨」的半衰期約千分之二秒,最初是在測定偵檢器(detector)內的α衰變次數時,確認元素的存在。由於三個鉨當中,最初的兩個衰變後自發裂變成(Db),故當時對其存在尚有疑問。畢竟(Db)若非在一定機率下自發裂變,不然就應該在α衰變後變成鐒(Lr,甚至鍆[Md])。最後在2012年,確認合成的第三個元素變成鍆(Md)後,由日本的理化學研究所獲得命名權,第一個和日本有關的元素終於誕生。

不過,週期表並非止於第七週期,原子序119號以後的合成實驗正持續進行中。研究者的目標之一,便是第126號的「Unbihexium」。質子數或中子數為126時,在量子力學上被視為容易穩定的數(Magic Number,魔數),故這個元素相較之下,可能有持續數分鐘以上、較長的半衰期。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價