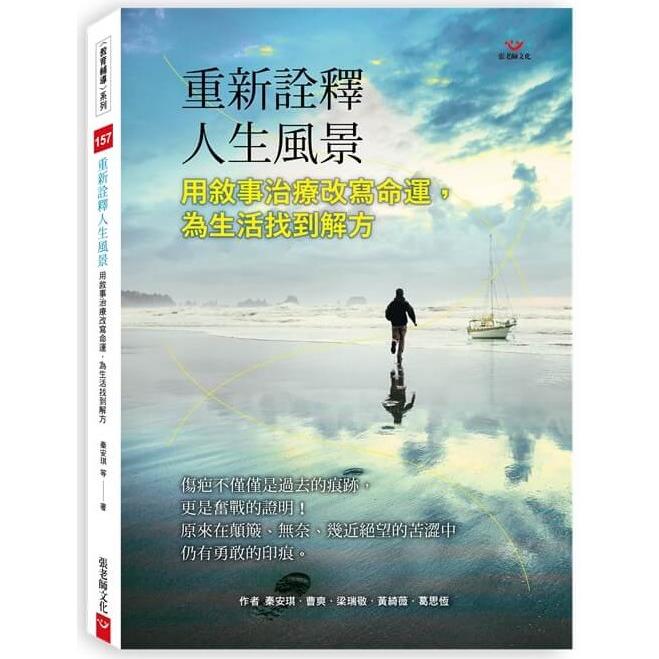

重新詮釋人生風景:用敘事治療改寫命運,為生活找到解方

改變命運,重塑人生關鍵劇情活動訊息

想找書的時候,特別想偷看網友的書櫃... 原來大家都在看這本 ↓↓↓

簡單卻顛覆的思辯,帶你穿越人生迷霧...自我成長書展75折起,滿額送保溫袋 👉逛逛去

太多人活得太費力,我想為大家、包括我自己,找到比較省力、又能活得更舒服的方法。─蔡康永

內容簡介

重塑人生關鍵劇情 改變命運

若以戲劇為喻,生命中的各種問題皆扮演不同角色。

身為導演的我們,視野若能從劇本的表面對話,深入至角色背景,梳理角色間的互動,便能對不同角色多一分體諒與包容。

探索問題等於為角色寫自傳,對其理解越深,越有助我們俯瞰生活的劇本,主導自己的人生。

全面性從歷史、文字、語言、社會環境、文化、形式探討「對話」。

經由敘事實例,句句拆解,精析問題背後的思想脈絡,重新改寫看問題的角度,進而開展不同以往的新局面。

第一章述說有關敘事理念的發展過程,及其在華人社會的現況。

第二章簡介結構主義與後結構主義,討論文化、權力及論述對故事的影響,最後分享一個故事案例進行說明。

第三章透過敘事實例,探索問題如何全人化,有問題的非普通生活對人生活不同範疇的影響。探索實作時如何提問。

第四章經由雙重聆聽,找出描述經驗中與問題故事不一樣的盼望故事。

第五章展現諮詢師如何引導來訪者連繫他/她的盼望與夢想,展現個人的新形象、新身分。

第六章介紹「重組會員對話」,如何協助來訪者連繫以往生命中的重要關係,重新界定他們在來訪者心目中的地位,使生命不再孤單。

第七章展示檔案創作的多元化,結合文字與畫作的元素,把主人翁對生活的信念紀錄下來。

第八章通過回顧與讀者分享,敘事實踐者與故事主人翁的相向關係:主人翁的洞察與智慧,如何影響著敘事實踐者的生命。

名人推薦

專文推薦

黃素菲(諮商心理學博士、國立師範大學、輔仁大學心理所兼任教授、諮商心理師、諮商督導)

黃錦敦(敘事治療作者/作家)

名家推薦

歡迎秦安琪和她的合作伙伴們把他們在香港及大陸多年敍事實踐的經驗和台灣的伙伴們分享,會是一個珍貴的交流及豐厚敍事思維在不同地區實踐帶來的激盪的過程。——吳熙琄(茵特森創意對話中心創辦人)

從事敘事治療工作20年,如果你問我為什麼我這麼喜歡敘事治療,我會告訴你,因為敘事充滿人性、實踐性與在地性,它如此落地、扎扎實實地回應人們的困境與掙扎。透過對話,敘事為生命帶來新的可能、新的選擇(Alternative)進而改寫(Re-author)人們的生命故事。這是敘事迷人的地方。——周志建(資深心理師、故事療癒作家)

一篇篇動人的生命改寫故事,脈絡性地梳理敘事治療如何陪伴到人的實踐對話與智慧,很好看,也很值得深入推敲反思--「原來這樣對話就可以開啟人生新風貌」。推薦給想要創造生命感動以及想要深入理解敘事治療的你。──心靈魔法師 林祺堂s

目錄

Cheryl White 給中文讀者的一封信

推薦序 敘事治療的雙翼 黃素菲

推薦序 補獲幸福的那張網 黃錦敦

作者介紹

前言

目錄

第一章 讓我們說故事 秦安琪

緣來沒法擋──敘事探險之旅

敘事理念如何出現在華人社會中

故事與生活經驗

什麼是生活經驗?

生活經驗的演繹和磋商

陳先生的經驗

語言及意義

參考文獻

第二章 故事外的故事:文化、權力與論述 曹爽

結構主義與後結構主義

文化與故事

權力與論述

在地文化的敘事實踐

參考文獻

第三章 問題這東西 秦安琪

問題究竟想怎樣?

影響麗玲的壓力

外化問題會怎樣?

外化問題──重構全新的現實

「為何我犯了又犯?」──問題固定了人的身分

「理性沒有了」──問題的歷史及它的影響

對外化問題的一些疑問

參考文獻

第四章 原來有你──發掘似無還有 秦安琪

不一樣的故事脈絡

雙重故事──探索似無還有

雙重聆聽

告別油條,與蔬果和魚類say ‘hi’

探索似無還有的可能性

參考文獻

第五章 生命不再一樣──豐富故事發展 秦安琪

「總會有一隻小狗」

敘事實踐──發現夢想之旅

故事的厚與薄

發展偏好故事和身分

走進敘事地圖二的軌跡

豐富偏好故事和身分

碧慧精彩的下半生

參考文獻

第六章 生命的連結:重組會員對話 梁瑞敬

重組會員概念的緣起

運用重組會員對話的目的

重組會員對話的介入點及地圖

重組會員對話的例子

重組會員對話與輔導員生命的連結

總結

參考文獻

第七章 送給你的──敘事檔案 黃綺薇

字裡行間的權力覺察

創作檔案過程四部曲

敘事檔案種類──從文字到畫作的想像

總結

參考文獻

第八章 尊重與自重──當事人與輔導員的互動 葛思恆

個人經歷──一切由稱謂開始

「當事人」(Person)與敘事實踐者的關係

敏送給筆者的瑰寶

總結:神奇的改變

參考文獻

結語與感謝

序/導讀

推薦序

捕獲幸福的那張網

在寫本書推薦序的那幾天,我出了一場車禍。我騎著機車載著國二的女兒摔了車,我臉部幾處受傷,胸口撞擊,還好女兒沒事。

過了十幾天後,幾處少了肉的傷口慢慢長出新肉,從慌亂逐漸回到安穩的我,拿著當初摔斷的後照鏡對著女兒說:「鏡面沒摔壞耶,妳想拿去戴隱形眼鏡的時候用嗎?」

我把鏡子擺在桌上,古典的圓形鏡面,不鏽鋼鏡架,其實蠻有味道的。

女兒搖搖頭。

「那我就拿去和漂流木做成一個作品,放在戶外shower那裡,可以當作紀念品。」

女兒說:「紀念品?你還想要記得這件事喔!」

我:「這件事我記得的不是摔車,而是這十幾天來妳幫我洗頭、煮魚湯給我喝的畫面。」

女兒才笑著點點頭,表示理解。

人生要遭遇什麼,我們無法全然控制,但選擇哪一種版本來記得遭遇,這是做為一個人的珍貴自由。敘事治療,提醒我們要善用這樣的自由,也就是,我們如何詮釋經驗、敘說故事、記憶生活,都深深的影響我們怎麼活著。敘事治療取向的工作者,會用極大的熱情與專注,陪著當事人探索這樣的故事。

所以當我閱讀到這本敘事治療《重新詮釋人生風景:用敘事治療改寫命運,為生活找到解方》的書時,心裡頭很感動。寫書是不容易的,生命如此立體,文字卻是平面,真得要謝謝這幾位作者,是他們的勤勞,讓我們有一個便利的方式,這樣認識敘事治療。

本書有五位共同作者,若敘事有如一大片自然原野,他們像是組成一個團隊,親身探索,或是涉水入溪,或是攀高探遠,或是林中漫步,然後再回來,把他們的歷奇與感受,一起編織出這本書。

因此這本不是只在書房裡閱覽群書,然後直接「再製」的一本書,而是加入現場體驗的作品。所以在這本書裡,豐富的在地實踐案例,讓概念有機會在具體的經驗裡被認識。

同時,對我來說此書的另一個珍貴之處,就是以華人的說話和思考方式來介紹敘事治療,因此在書中你可以看到作者會以華人的生活用語、文化背景與敘事治療對話著。這種用我們熟悉的語言來導覽他們遊歷後所見的奇異風光,正是敘事治療裡所謂「用在地來貼近」的具體實踐。

這是一本有意思的書,在閱讀過程我常會有「原來是這樣」以及「還可以這樣」這兩種心情。

「原來是這樣」,是因為內容提供了我在知識上的許多滿足;「還可以這樣」則是閱讀此書過後,不是讓人覺得「已經知道了,不用再親自前往了」,而是引發了一種衝動,令人心生嚮往,似乎也想體驗看看。對我來說,一本優質的遊歷筆記常會對人帶來這種影響。

生命的經歷如同一大片海洋,想要幸福需要懂得撒網,對我來說敘事治療正是捕獲幸福的那張網。希望你也能在這本書裡,窺見這樣的奧秘。

最後,也期待作者們能說到做到:這不會是只是第一本,以後還有第二、第三本……。

黃錦敦 敘事治療作者/作家

試閱

秦安琪

Michael 自 2001 年 3 月第一次在香港進行公開的工作坊,差不多每一年都會來香港為同仁提供培訓。記得他每次到香港,我 們都會在他完成一天的培訓後,到他喜歡的九龍城食肆用餐。有 時候是徒步前往,例如繞道九龍仔公園或沿著行人路邊走邊看兩 旁的樓房樹影,有時候也會搭乘小巴或計程車前往。

好幾次我們經過區內一間中醫藥坊門前,他總會停下腳步往內窺看良久,就像小孩看到他感興趣的東西,他是被裡面的中醫 藥櫃所吸引。他說我們的生活故事就像中醫師的藥櫃一樣,每一 個抽屜彷如一個經驗,然而,我們經常只打開某一些藥櫃(百子 櫃),一些收藏貴重藥物的櫃子往往很少被使用和看到,只默默 地等待被開啟、被發現。

「總會有一隻小狗」

Carlson, Corturillo 及 Freedman(2016, p.73) 文章內出現這麼幾句「難以置信的事情也有可能;世界總能讓我們遇到奇蹟;不變的盼望終能令世界改變」。文中也引述了 David Epston 經常在培訓中分享一位曾經因醫療問題進食便會嘔吐的男孩,經過治療痊癒後仍然食 不下嚥,身體出現問題而要再度入院,他的母親於是請 David 到醫院與兒子傾談。

談話不久 David 發現剛有親友送了男孩一隻小狗,David 在餘下的談話時間便問了很多男孩與小狗彼此如何一見鍾情的問句,母親知道後很是不快,因為 David 並沒有與男孩提及大家關注的進食問題,David 的回應是他已經做了認為是最有幫助的了。兩天後,母親致電 David 說男孩進食正常。有學員問假如男孩沒有小狗那怎麼辦?David 回答:「總有一隻小狗」。

我們遇到的眾多來訪者都沒有放棄對生命的信念,對生命抱有盼望,造就了很多可能性。作為諮詢師,我們能夠陪伴來訪者 連繫他的盼望與夢想,我們自己得相信生命是有盼望的,夢想是 有機會實現的。Hedtke(2014)指出我們是透過演繹和賦予生活 故事意義創造生命,盼望或者絕望同樣可以是我們挑選作賦予生 命意義的兩個故事。無論談話的開始是怎麼樣的故事,諮詢師在 敘事對話中關注的是在過程讓來訪者帶來的故事呈現盼望,並非 來訪者是否感到有希望。

Weingarten(2007)建議我們把盼望由名詞轉為動詞,我們 要實踐做盼望(doing hope),而非感到希望(feeling hope); 盼望的故事線象徵我們的價值信念。Hedtke (2014)贊同盼望是一個動詞,是個人在面對挑戰時表達個人主權的過程,例如「在 最困難的時候,有什麼支撐著你?」實現盼望是要付諸行動,把經驗變作可能性,我們亦由行動延展到個人的價值與身分。

敘事實踐──發現夢想之旅

與另外四位作者就這本書的初稿舉行會議時,葛思恆介紹了五月天有關夢的歌詞,並為我找來一些資料,在此感謝她的幫助。閱讀王玟婷、吳亭慧和林羿伶(2013)三位把五月天的歌詞 分為三個階段的作品,發現恰好與敘事希望呈現夢想的信念,及「尋夢、追夢實現夢想的生命之旅」的主題相似,人生要堅持尋 夢和追夢。例如在「放肆」這首歌:

就放肆愛放肆追 放肆去闖 放肆是我的信仰

再不去闖 夢想永遠只會是一個夢想

哥倫布只要有一顆星光 就膽敢橫越大西洋

我還有一把吉他 我還有一群死黨

為什麼還不大聲唱

五月天叫我們要追尋夢想,縱使遇到挫折,我們都嘗試堅持,因為每一個人「還有個尚未崩壞的地方」:

當市場變成戰場戰場埋葬多少理想

回想著理想 稀薄的希望走著鋼索我的剛強

偉大和偽裝 灰塵或輝煌

那是一線之隔 或是一線曙光

每個孤單天亮 我都一個人唱

默默的讓這旋律 和我心交響

就算會有一天 沒人與我合唱

至少在我的心中

還有個尚未崩壞的地方

理想與夢想是生命的一線曙光,常伴每一個人心中;「後青春期的詩」教我們相信明天總會圓夢:

誰說不能讓我 此生唯一自傳 如同詩一般

無論多遠未來 讀來依然一字一句一篇都燦爛

讓天空解釋著蔚藍 浮雲定義著潔白

落花鋪陳一片紅色地毯

迎接我們到未來 精彩未完的未來

今天翻閱一篇名為「尋夢、追夢實現夢想的生命之旅」(秦安琪,2017)的文章,想與讀者們重溫內裡的一些意境。古往今 來,我們對夢境和它的訊息充滿好奇,我們會從惡夢中驚醒,因 為這些夢境是我們不希望發生的;我們不希望從美夢、甜夢、春 夢中醒過來,皆因裡面發生的情境是我們所盼望的。

從古今的典籍中,李長博(2014)綜合「夢」為睡眠過程中的一種現象,並引用《現代漢語詞典》的定義,解釋「夢」是「睡眠時局部大腦物質還沒有完全停止活動而引起的腦中的表象 活動」。夢的特徵包括「夢是一種主體經驗,是人在睡眠中生產 的心理現象,包括影像、聲音、思考、感覺等多種形式」、夢是 一種意象語言,包括「現實生活中的事物和超現實的事物」、「夢境往往是荒誕離奇、雜亂無章而無規則非邏輯的」、夢亦能「影響人們的現實生活」,能夠激發靈感等。

第五章 生命不再一樣──豐富故事發展

秦安琪

Michael 自 2001 年 3 月第一次在香港進行公開的工作坊,差不多每一年都會來香港為同仁提供培訓。記得他每次到香港,我 們都會在他完成一天的培訓後,到他喜歡的九龍城食肆用餐。有 時候是徒步前往,例如繞道九龍仔公園或沿著行人路邊走邊看兩 旁的樓房樹影,有時候也會搭乘小巴或計程車前往。

好幾次我們經過區內一間中醫藥坊門前,他總會停下腳步往內窺看良久,就像小孩看到他感興趣的東西,他是被裡面的中醫 藥櫃所吸引。他說我們的生活故事就像中醫師的藥櫃一樣,每一 個抽屜彷如一個經驗,然而,我們經常只打開某一些藥櫃(百子 櫃),一些收藏貴重藥物的櫃子往往很少被使用和看到,只默默 地等待被開啟、被發現。

「總會有一隻小狗」

Carlson, Corturillo 及 Freedman(2016, p.73) 文章內出現這麼幾句「難以置信的事情也有可能;世界總能讓我們遇到奇蹟;不變的盼望終能令世界改變」。文中也引述了 David Epston 經常在培訓中分享一位曾經因醫療問題進食便會嘔吐的男孩,經過治療痊癒後仍然食 不下嚥,身體出現問題而要再度入院,他的母親於是請 David 到醫院與兒子傾談。

談話不久 David 發現剛有親友送了男孩一隻小狗,David 在餘下的談話時間便問了很多男孩與小狗彼此如何一見鍾情的問句,母親知道後很是不快,因為 David 並沒有與男孩提及大家關注的進食問題,David 的回應是他已經做了認為是最有幫助的了。兩天後,母親致電 David 說男孩進食正常。有學員問假如男孩沒有小狗那怎麼辦?David 回答:「總有一隻小狗」。

我們遇到的眾多來訪者都沒有放棄對生命的信念,對生命抱有盼望,造就了很多可能性。作為諮詢師,我們能夠陪伴來訪者 連繫他的盼望與夢想,我們自己得相信生命是有盼望的,夢想是 有機會實現的。Hedtke(2014)指出我們是透過演繹和賦予生活 故事意義創造生命,盼望或者絕望同樣可以是我們挑選作賦予生 命意義的兩個故事。無論談話的開始是怎麼樣的故事,諮詢師在 敘事對話中關注的是在過程讓來訪者帶來的故事呈現盼望,並非 來訪者是否感到有希望。

Weingarten(2007)建議我們把盼望由名詞轉為動詞,我們 要實踐做盼望(doing hope),而非感到希望(feeling hope); 盼望的故事線象徵我們的價值信念。Hedtke (2014)贊同盼望是一個動詞,是個人在面對挑戰時表達個人主權的過程,例如「在 最困難的時候,有什麼支撐著你?」實現盼望是要付諸行動,把經驗變作可能性,我們亦由行動延展到個人的價值與身分。

敘事實踐──發現夢想之旅

與另外四位作者就這本書的初稿舉行會議時,葛思恆介紹了五月天有關夢的歌詞,並為我找來一些資料,在此感謝她的幫助。閱讀王玟婷、吳亭慧和林羿伶(2013)三位把五月天的歌詞 分為三個階段的作品,發現恰好與敘事希望呈現夢想的信念,及「尋夢、追夢實現夢想的生命之旅」的主題相似,人生要堅持尋 夢和追夢。例如在「放肆」這首歌:

就放肆愛放肆追 放肆去闖 放肆是我的信仰

再不去闖 夢想永遠只會是一個夢想

哥倫布只要有一顆星光 就膽敢橫越大西洋

我還有一把吉他 我還有一群死黨

為什麼還不大聲唱

五月天叫我們要追尋夢想,縱使遇到挫折,我們都嘗試堅持,因為每一個人「還有個尚未崩壞的地方」:

當市場變成戰場戰場埋葬多少理想

回想著理想 稀薄的希望走著鋼索我的剛強

偉大和偽裝 灰塵或輝煌

那是一線之隔 或是一線曙光

每個孤單天亮 我都一個人唱

默默的讓這旋律 和我心交響

就算會有一天 沒人與我合唱

至少在我的心中

還有個尚未崩壞的地方

理想與夢想是生命的一線曙光,常伴每一個人心中;「後青春期的詩」教我們相信明天總會圓夢:

誰說不能讓我 此生唯一自傳 如同詩一般

無論多遠未來 讀來依然一字一句一篇都燦爛

讓天空解釋著蔚藍 浮雲定義著潔白

落花鋪陳一片紅色地毯

迎接我們到未來 精彩未完的未來

今天翻閱一篇名為「尋夢、追夢實現夢想的生命之旅」(秦安琪,2017)的文章,想與讀者們重溫內裡的一些意境。古往今 來,我們對夢境和它的訊息充滿好奇,我們會從惡夢中驚醒,因 為這些夢境是我們不希望發生的;我們不希望從美夢、甜夢、春 夢中醒過來,皆因裡面發生的情境是我們所盼望的。

從古今的典籍中,李長博(2014)綜合「夢」為睡眠過程中的一種現象,並引用《現代漢語詞典》的定義,解釋「夢」是「睡眠時局部大腦物質還沒有完全停止活動而引起的腦中的表象 活動」。夢的特徵包括「夢是一種主體經驗,是人在睡眠中生產 的心理現象,包括影像、聲音、思考、感覺等多種形式」、夢是 一種意象語言,包括「現實生活中的事物和超現實的事物」、「夢境往往是荒誕離奇、雜亂無章而無規則非邏輯的」、夢亦能「影響人們的現實生活」,能夠激發靈感等。

若要從心理和精神角度演繹夢境的話,我們不能不提佛洛伊德。佛洛伊德在《釋夢》(又譯為《夢的解析》)(1996)一書 提到,大多數作者視夢的生活和清醒的生活屬於兩個不一樣的世 界,例如他引述布朗特(1875)認為夢境和現實生活是完全隔絕 的,夢讓我們脫離現實,與日常生活和事件完全隔絕,進入另一 個世界。依我看來,夢可以跟現實生活相連繫,也可以是超越現實的想像,這些想像能創造無限可能性。另一方面,佛洛伊德謂「在釋夢的中途,一個遺漏了的片段內容忽然湧上心頭,並被說 成一直是先前遺忘了的。從遺忘中掙扎出來的這一部分經常是夢 中最重要的部分。」(p.519)

無需要進入個人的「夢的生活」,也不需要釋夢,Michael White(1995)邀請與他對話的個人或群組描述「清醒生活」的 事件的過程,個人或群組的夢想便會呈現眼前。個人的行為或行 動,是個人就經歷演繹所身處的環境、發生的事件後,作出的回 應,對事件的演繹往往反映個人的偏好身分(Brunner, 1986; White, 1995)。故個人不是被動的接收者,而是主動編織不一樣境況的能手。

Michael 堅信支持個人演繹和作出行動的便是個人的價值信念、夢想的人生。故此,跟睡著一樣,每一個個體在「清醒生活」都有夢想陪伴,縱使有些夢想因生活的困境而被遺忘了,或 是它們遙不可及,在人生之旅,每個人都在努力尋夢、追夢、實現夢想。透過敘事的過程,這些夢想再次呈現眼前,個人更可自 發行動,實現想像、期待的人生。

在敘事過程中,個人邀請我們一同經歷箇中的發現—與薄弱的問題身分恰好相反,我們共同創建個人偏好的故事和身分、 豐厚個人的生命盼望與夢想( Russell & Carey, 2004 )。Denborough(2014)形容當我們遇到問題或困擾,每一個人各自 有抵抗問題的技巧,可這些技巧並不明顯,甚或給埋藏而不可 見。在敘事過程裡,透過詳細描述問題或困擾,這些不顯眼的在 地知識及技巧被一一細訴。令人興奮雀躍的是描述抵抗問題、運 用在地知識技巧的過程讓我們看清每個人的盼望夢想。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價