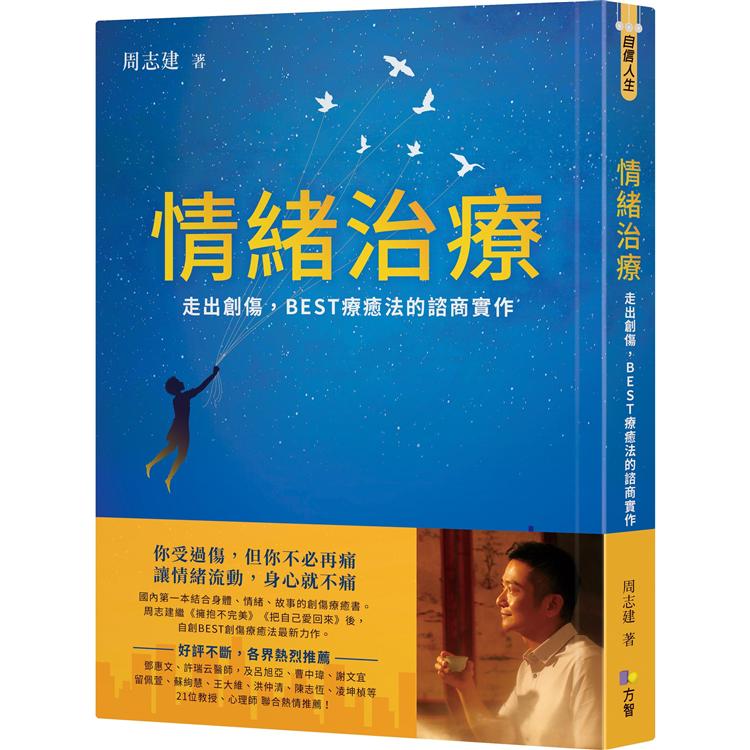

情緒治療:走出創傷,BEST療癒法的諮商實作

告別創傷,讓現在的你,拯救過去的你!80%的疾病與情緒有關!活動訊息

想找書的時候,特別想偷看網友的書櫃... 原來大家都在看這本 ↓↓↓

簡單卻顛覆的思辯,帶你穿越人生迷霧...自我成長書展75折起,滿額送保溫袋 👉逛逛去

太多人活得太費力,我想為大家、包括我自己,找到比較省力、又能活得更舒服的方法。─蔡康永

內容簡介

★心裡的創傷,身體知道;讓情緒流動,身心就不痛。

國內第一本結合身體、情緒、故事的創傷療癒書。

周志建繼《擁抱不完美》《把自己愛回來》後,自創BEST創傷療癒法最新力作!

★80%的疾病與情緒有關!告別創傷,讓現在的你,拯救過去的你!

★21位國內外心理師、醫師、教授、作家爭相好評、熱情推薦:

鄧惠文、許瑞云、曹中瑋、謝文宜、呂旭亞、留佩萱、蘇絢慧、

凌坤楨、王大維、賈紅鶯、張志豪、林世莉、連廷誥、洪仲清、

林盈君、陳志恆、鍾國誠、陳盈君、詹宗熙、周純媛、黃柏嘉

從敘事治療師到BEST創傷療癒師,

從事敘事諮商20年,作者治療工作大轉彎,首創BEST創傷療癒法。

國內第一本結合身體(Body)、情緒(Emotion)、故事(Story)的創傷療癒(Trauma theraphy)寶典。

從覺知、流動、釋放,到撫慰,讓情緒流動,消除你身心無以名狀的痛。

這是一本獻給童年創傷倖存者的書──

你是否經常感覺自己不夠好、不重要、沒價值、沒人愛、缺乏安全感?

如果是,那麼,該是你去檢視自我童年、療癒創傷的時候了。

創傷經驗,就像胸口被狠狠重擊了一拳,幾天後身體慢慢復原了、不痛了,但羞辱、驚嚇、恐懼、憤怒這些心理的痛,卻不會輕易過去。它會隱藏在身體裡,隱隱作祟,讓你日夜都無法安寧。

童年受虐、家暴、性侵、情感忽略等經驗,會嚴重影響你的自尊、自我價值及自我認同,發展出扭曲的人際依附關係,以及不健康的補償策略。

你是否經常感覺「活著好累」「好孤單寂寞」「人生沒有希望」「我根本不值得活」?這些痛苦的想法可能都來自家庭創傷的童年陰影;別人已讀不回你就氣個半天,這都可能是小時候被忽視經驗的恐懼的情緒再現。

其實最讓你痛苦的,不是過去的創傷事件本身,而是你現在的「否認態度」。否認痛苦,就是否認生命;否認創傷,就是否認自我的存在。

頭腦否認,但身體很誠實,會牢牢記住,創傷的痛苦會一直「寄生」在身體與記憶裡,成為一輩子揮之不去的夢魘。

◎情緒過不去,關係好不了。

情緒搞不好,你就會經常莫名其妙生悶氣,看誰都不順眼。

◎情緒過不去,身體不會好。

沒有處理完的情緒,會一直潛伏在身體裡,「卡住」你的能量,於是成了憂鬱症、躁鬱症、強迫症、暴食症、肩頸痠痛、背痛、胃病、癌症,帶來長年的病痛,折磨你的身心。

◎你受過傷,但你不必再痛。讓情緒流動,身心就不痛。

讓BEST創傷療癒法幫助你,好好說故事,覺知自我,釋放情緒,療癒身心,走出創傷,重寫自己的生命故事。

影音介紹

名人推薦

好評推薦

鄧惠文(精神科醫師,國際分析心理學學會榮格分析師)

許瑞云(《哈佛醫師心能量》《心念自癒力》作者)

曹中瑋(退休教授,資深諮商心理師)

謝文宜(實踐大學家庭研究與兒童發展學系教授)

呂旭亞(督導級心理治療師,國際分析心理學會榮格心理分析師)

留佩萱(美國諮商教育與督導博士,美國執業諮商師)

蘇絢慧(諮商心理師,璞成心遇空間心理諮商所所長)

凌坤楨(催眠治療訓練師,著有《療癒,藏在身體裡》)

王大維(國立屏東大學教育心理與輔導學系助理教授)

賈紅鶯(督導,心理師)

張志豪(諮商心理師,實踐大學家庭與兒童發展學系助理教授)

林世莉(啟宗諮商所所長/諮商公會全國聯會監事)

連廷誥(遇見心理諮商所所長,退休教授)

洪仲清(臨床心理師)

林盈君(看見光亮心理諮商所所長,敘事取向督導)

陳志恆(諮商心理師/暢銷作家)

鍾國誠(大休息心理諮商所所長)

陳盈君(左西人文空間創辦人)

詹宗熙(臨床心理師)

周純媛(諮商心理師)

黃柏嘉(諮商心理師)

◎身體本身就有療癒力、復原力,只要能釋放過去難以面對的創傷情緒與壓抑囤積,我們就能重新調整內在身心系統,與愛的療癒能量好好連結,成為一個有療癒力的有機體。感謝志建老師分享的BEST創傷療癒法,他這本書正是在傳達這個寶貴的訊息。──蘇絢慧,諮商心理師,璞成心遇空間心理諮商所所長

◎ BEST創傷療癒法是一個結合身體、情緒,以及故事療癒的治療方法。不管你是心理治療師或是想要探索自我的人,都可以藉由這本書的方式,開始練習關注身體和情緒。──留佩萱,美國諮商教育與督導博士,美國執業諮商師

◎協助創傷倖存者對治療師而言是一大挑戰,助人者除了須具備相當的專業能力外,更要能夠提供穩定慈愛的支持。這正是我看到這本書時,由衷的感受。──凌坤楨,催眠治療訓練師,《療癒,藏在身體裡》作者

◎在閱讀志建老師的書稿時,剛好是我家孩子發燒、半夜哭鬧討抱的時刻。說也神奇,當我把孩子抱在懷裡,幾分鐘後他就停止哭泣,繼續沉睡。你說「擁抱」能治好發燒(身體病痛)嗎?當然不行。但顯然「擁抱」能平撫孩子因身體不適所帶來的不安與焦慮(心理不適)。身體擁抱接觸所帶來的心理療癒感,正是志建老師這本書說的「身體手療」概念,真是巧妙的共時性啊。這本書除了很適合心理治療工作者閱讀外,我最想推薦給醫生。若是第一線的醫護人員也能具備創傷知情概念,那許多因早期心理創傷影響生理的民眾,就有機會及早獲得最好的心理治療幫助了。──周純媛(諮商心理師)

◎志建把身體、情緒與故事療癒的關係,說得好通暢、好流動,我想那是因為志建本身就是活在這樣的通暢裡了。或許因為如實走過、如實體證,志建的「BEST」充滿了溫暖的力量。閱讀的當下,彷彿我也在跟自己對話,讓我對自己更加敬重、疼惜,此刻我的心暖暖的。從志建的文字,我感受到了愛自己的能量。這是一本好看的書,真心推薦給你。──鍾國誠(大休息心理諮商所所長)

◎這是國內第一本整合情緒、身體與敘事的創傷療癒書,我個人非常喜歡,強力推薦給跟我一樣從事心理治療的工作者。──連廷誥(遇見心理諮商所所長)

◎看著志建的文字,內心也跟著流動、感動著,同時也被療癒了,真心推薦給渴望被療癒、渴望完整的你。──陳盈君(左西人文空間創辦人)

◎這本書最讓我觸動的是,志建老師用整合性治療方式,去陪伴創傷者看見被遺忘的自己,過程相當溫柔,教人感動。人一旦被看見、被理解了,生命就流動,新故事就開展。這是一本值得細細品味與療癒的好書。──林盈君(看見光亮心理諮商所所長)

◎志建老師引導我們帶著創傷知情的觀點,進入一趟情緒探索之旅,這本書最大的特色是:它整合了「身體」「情緒」與「故事療癒」三元素,創造自我療癒的新空間、新的可能性,這是一本值得你閱讀的療癒書。──陳志恆(諮商心理師/暢銷作家)

◎本書整合了當代心理治療取向的重要元素:敘事、情緒及身體,搭配實務案例,志建將創傷療癒的歷程描述得生動又細緻。──王大維(國立屏東大學教育心理與輔導學系助理教授)

◎我非常喜歡志建這本書,書中道盡「沒有一個幸福的童年、完美的父母,這不是你的錯。但療癒自己的童年創傷,卻是你的責任」。療癒家庭創傷就從這本書閱讀起,我極力推薦。──林世莉(啟宗諮商所所長)

◎這是一本敘事與創傷療癒匯流而成的好書,特別值得推薦給學心理的你,或也有過童年創傷的你。──詹宗熙(臨床心理師)

◎透過真實、溫暖且誠懇的文字,志建幫助讀者傾聽身體中潛藏的訊息,找到通往身心靈合一的路徑,推薦給想要自我療癒的朋友。──黃柏嘉(諮商心理師)

編輯推薦

現在的你,過得好嗎?(方智出版編輯/陳孟君)

這本書不見得適合每一個人。如果你沒有一個讓你辛苦的父母或童年,也不是心理師或教育工作者,你絕對可以自動跳過。但如果你對於「現在的我,過得好嗎?」這一問,心有疑慮,或者,你也跟周志建老師一樣,有一個不完美的家庭、不完美的父母,這本書或許可以幫助你有更深入的看見、理解或解脫。

如果你也剛好有些身心疾病困擾,而且你懷疑這些「生理疾病」,可能跟你的「心理」壓力、情緒有關,這本書也或許可以幫助你一探究竟。

收到周老師《情緒治療》的初稿時,身為編輯的我,其實一開始僅能快速翻閱篇章,卻遲遲無法靜下心來,看進每一字、每一句,因為我隱隱有一種感覺──這本書裡描繪情緒受創的種種,實在太坦承,也太真實,讓我無法細讀,似乎還有些難以承受了。

「真實」,是我讀到周老師文字與故事案例一直都有的感覺,我一方面覺得:「啊,這樣的童年遭遇,未免太沉重了。」對於諮商案例主人翁從小無論在肢體或是言語上受虐的痛苦,感受是如此真切,感到不捨;另一方面,我腦海中也不斷浮現自己幼時與家人相處的種種情節(如書中所說,這是童年創傷的「情緒重現」),如此真實且直接地面對過往受傷的記憶,讓我不時心生抗拒,但也終於像是理解了什麼,突然感到身體有些部分,變得不再那麼沉重。

雖然一開始我戰戰兢兢地讀著文稿,卻也萬分慶幸,自己依舊懷著勇氣整理完稿,過程就像我跟著周老師一起,走完一趟自我療癒之旅,心情也跟著全書付梓,日漸平靜。

周老師說,百分之八十的疾病都跟情緒有關,每一個情緒背後,其實都有一個創傷的「故事」。而「痛」,正是身體想要給你的「訊息」。我對此深感認同,也從這本書深切地體悟到:不要擔心自己陷入或掌控不了某些情緒,也別輕易放過了每一次身心不適的感覺,這一切背後,其實都有故事,都試圖想對你說些什麼,而這些訊息,正是讓你日子越過越好的重要轉機。

也許是終於得以放下,對於生命中一些重要他人,必須做到完美、必須形象理想的不切實的想望;也許是終於能明白,過去某個人對你造成的真實傷害,你現在會過得辛苦,並不是你的錯,也終能好好擁抱年幼時受傷的自己……無論你在這本書中看到什麼樣的情緒治療契機,周老師在書中都肯定地說:他相信,每一個人本就存有療癒自己的力量,為什麼?試想,當一個人能來到諮商師的面前,尋求協助,這要花上多大的力氣與勇氣,才能做到?擁有這樣想幫助自己的力量的你,絕對有辦法療癒自己。

現在的你,過得好嗎?我也同周老師一樣祝願,每一個渴盼突破現況、拿起這本書的讀者,當你翻動書頁的同時,你已是自己生命最好的療癒者,你絕對,值得過得比現在更好。

目錄

序/導讀

推薦序1

讓愛流動,從承認創傷的痛苦情緒開始

諮商心理師、璞成心遇空間心理諮商所所長 蘇絢慧

收到志建老師的新書文稿及推薦序邀請,非常欣喜。老實說,等很久了,因為志建老師的書「很好看」。所謂的「很好看」,是你會有一種親切感,感受到志建老師很平實真誠地在與你「談創傷」,讓你對自身的創傷有一些勇氣及力量,去做更深與清晰的看見,同時把自己真實的體會和感受認回來,讓我們活出生命的完整。

這本書在志建老師的娓娓道來下,讓我們得以一點一滴認識童年逆境、家庭暴力創傷,知道毒性教養及黑色教育是如何造成我們身心失衡、毒害我們的身心健康。

童年的創傷,往往發生在嬰幼兒時期,那正是我們對一切的遭遇最感到無能為力的時候。可想而知,我們要怎麼讓自己在創傷壓力中活下來呢?答案往往是透過防衛機制,諸如:否認、內攝、壓抑、轉移和補償,讓自己遠離真實的痛苦和創傷感受,好繼續活在艱困的環境裡。但如此卻也造成我們的身心淤積及阻塞,久而久之,淤積不通、身體就痛,童年逆境的創傷因此化為另一種身心疾病的苦痛,不斷糾纏我們。

身體本身就有療癒力、復原力,只要能釋放過去難以面對的創傷情緒與壓抑囤積,我們就能重新調整內在身心系統,與愛的療癒能量好好連結,成為一個有療癒力的有機體。

感謝志建老師分享的BEST創傷療癒法,他這本書正是在傳達這個寶貴的訊息。

所有的孩子,都期盼被父母接納與愛著,以至於我們用盡全力去順應父母的對待方式,不管他們如何不合理、不理性地將情緒和生活問題拋置在我們身上,我們都必須無條件地承受。於是無意識中,我們的身體就承受了龐大被虐待的暴力情緒,這就是讓我們後來身心失調的主因。

身體真的為我們承擔太多、吃很多的苦。所幸身體也是我們最誠實的夥伴,當我們慣性且無意識自我隔離的同時,身體會透過疼痛來發聲,提醒我們要真實面對自己,承認過往的遭遇,並好好撫慰自己的傷痛。

很誠摯推薦你這本好書,如果此刻你正深受身心痛苦的折磨,願你拿起這本書,好好陪伴自己,去療癒傷痛,與自己和解。

推薦序2

面對創傷,你的身體都記得

美國諮商教育與督導博士、美國執業諮商師 留佩萱

寫這篇推薦序時,剛好是我任教學期的期末。這學期我教了創傷諮商這門課,這是所有課程中我最喜歡教的一門,因為可以在教學過程中繼續學習創傷治療。

我常常笑著跟朋友說我對創傷「痴迷」—我想讀遍任何和創傷有關的研究、書籍與文章。所以當志建老師把書稿寄給我時,我非常興奮:哇,又有跟創傷治療有關的書可以讀了。

心理治療最迷人的就是每位心理師的風格都不一樣,「我們和個案所在的地方,與他們相見」(這是我最喜歡的一句話:「Meet the clients where they are.」),然後和他們一起走去他們想抵達的地方。如同志建在書中所說的,心理治療不是固定的,是流動的,也因此,認識不同的治療方法,並且理解這些方法中融入哪些元素非常重要,這樣心理師才能靈活運用,提供個案需要的方式。

在創傷治療中,我常常聽到個案說:「我不記得小時候發生什麼事情。」童年的記憶像是一團迷霧,他們想不起來、看不清楚。我會跟個案說:「你的大腦可能不記得發生什麼事情,但是你的身體都記得。」

當威脅發生時,我們的神經系統會進入「戰或逃」或「關閉/凍結」狀態,這是身體非常重要的生存機制。研究顯示,當我們進入「戰、逃、關閉/凍結」狀態時,大腦的語言區會關閉。也就是說,創傷沒有語言,我們對於創傷事件的敘述像是碎片一樣,一片一片地無法連接起來,但創傷會儲存在我們的身體裡、感官裡。

許多早年的創傷,也都是沒有語言的。嬰幼兒剛出生或前幾年,是用情緒和肢體在感受這個世界,因為語言與邏輯能力尚未發展完全。這個階段發生的創傷,像是有需求時,照顧者無法回應、照顧者情緒不穩定、任何形式的暴力、情緒與身體上的疏忽等,這些創傷都沒有語言,而是儲存在你的身體裡,讓你的身體神經系統習慣處在「戰、逃、關閉/凍結」狀態,不知道如何回到「感到安全」。

這也是為什麼創傷治療必須回到身體上,因為治療的重點不是要恢復早年的記憶,而是要讓你的身體可以重新感受到安全。這也是志建老師BEST創傷療癒法最想強調的重點。

BEST創傷療癒法是一個結合身體、情緒,以及故事療癒的治療方法。不管你是心理治療師或是想要探索自我的人,都可以藉由這本書的方式,開始練習關注身體和情緒。

當身體回到安全狀態後,我們就可以重新說故事。我們無法改變過去發生的事情,但可以決定現在你要如何說故事。

一切都從身體開始,你的身體不斷傳遞訊息給你,你願意開始聆聽嗎?

推薦序3

創傷到療癒,生命的功課與力量

催眠治療訓練師、《療癒,藏在身體裡》作者 凌坤楨

創傷是生命中的一個艱難關卡,創傷倖存者遭受許多莫名身心症狀和強烈不安情緒的折磨,經常背負罪惡感與羞愧,懷抱著負面的自我認同,對人難以信任、警戒不安或退縮抽離,覺得自己沒有價值,甚至對於自己能否變好也不抱希望。

也因此,協助創傷倖存者對治療師而言是一大挑戰,助人者除了需具備相當的專業能力外,更要能夠提供穩定慈愛的支持。這正是我看到這本書時,由衷的感受。我也欣喜地看見由志建老師長年實務工作的洞見與整合,而發展出來這套切實可行的BEST創傷療癒法。

在我的實務經驗中,當操作催眠回溯治療時,個案往往有退行(regression)的表現,除了有孩童的姿態語氣之外,也會出現受虐時的身心狀況和情緒反應,例如身體瑟縮與懼怕,緊繃顫抖和疼痛。這些「情緒及身體的『回到現場』」,揭示著創傷是一種在身體內的凍結經驗,這也是造成日後多種莫名身心困擾和不良情緒行為模式的根源。

其實,創傷一直在身體裡。研究創傷復原技術的彼得.列文(Peter A. Levin)博士說到:「創傷症狀源於未獲解除與釋放的殘留能量,它們仍然被困在神經系統裡,持續肆虐吾人的身體和精神。」

這說明了為何以認知為主(由上而下,top-down)的談話性治療效果有限。列文博士認為療癒創傷必須採取由下至上(bottom-up)的治療程序—從身體覺察開始,並有系統地做情緒釋放。這也是本書提到的:「從身體切入,覺察情緒,回到童年過往的創傷時刻去做情緒釋放。」誠哉斯言!

從書中的許多案例故事中,能看到志建老師的做法不僅契合關鍵,甚為巧妙,且帶著溫柔的詩意。

他在書中提示:創傷療癒的重點就在「情緒」。確實,在助人實務上,情緒的接觸與接納至為關鍵。創傷倖存者因遭受暴力或驚嚇,容易形成低自尊、無安全感,因此治療者成為「容器」,以及對倖存者提供「抱持」(holding),就相當重要。

當個案能夠被溫柔地聆聽及對待時,內心長年壓抑的情緒就可以鬆動、流動,當倖存者的情緒可以被治療者穩穩承接時,他生命裡因創傷而形成的狂暴激流,就能轉變成通暢開敞的河流。

在讀這本書時,我屢屢感受到志建老師以其智慧的語言和對人深厚的關懷,溫柔地承接了來訪者的創傷,打開他們內心封閉已久的心扉,讓療癒自然發生。

志建老師的BEST創傷療癒法,整合了身體、情緒、故事三個有效元素,釋放身體內殘留的創傷「凍結能量」,讓情緒流通,並透過故事述說與意義再建構,為來訪者的苦難經驗與生命,帶來洗滌、清理與轉化的力量。這對台灣心理治療實務界而言是一個嶄新的貢獻。

自序

不求,讓一切自然流動、自然發生

因為疫情的關係,我今年不能像往年一樣去京都賞櫻、賞楓,每年在大陸的私塾課程也被迫取消,突然間多出了許多時間,讓我「不得不」好好地把這本書完成,可謂「塞翁失馬」,一切都是最好的安排。

一位諮商前輩收到稿件後,迫不及待地打電話給我,說:「志建,我很喜歡你這本書。

哇!你的BEST情緒治療好特別,巧妙地整合了心理治療各學派的精髓,成為自己的東西,這本書將是從事家庭創傷治療師們最佳的參考書。」

前輩過譽了。感謝前輩的抬愛,雖欣喜,但我很明白,我只是單純想分享自己這幾年做創傷療癒的經驗而已,不敢自大。BEST不是自創學派,它是我這些年諮商經驗與生命經驗的整合,沒有刻意,生命自然而然就走到這裡。

我是一個任性的人,我一直是「非主流」。連我做的敘事都不像一般「正常的」敘事那樣,在敘事裡其實我也是「非主流」。

二十年來雖然自己一直「安分守己」地從事敘事治療,每年做著同樣的事,心境卻年年不同,我已經從「求生存」的階段走到現今「享受做治療」的階段。

我深信:一個好的治療師是流動的。

我的治療工作,隨著我的人生際遇與心境不斷變化、轉化著。

不知從何時開始,我漸漸回到「身體」、專注「情緒」,我渴望回到生命的本質裡去看見,我想去碰觸生命的底蘊,這讓我的治療更落地,也更貼近生命。

生命是流動的,我與我的治療工作也是如此。

流動(Flow),是生命的本質、是療癒的開始。流動,也是我做BEST情緒治療的要訣與精神。

這些年,我的生命走進秋天,靜水深流,我不再那麼激進澎湃,活著也不再非怎樣不可。面對多變的世界、複雜的人性,我願保持一顆開放的心,帶著好奇與善意,去對話、去理解,靜觀其變,讓一切自然發生,怎樣都好。

這本書不見得適合每個人。如果你不是心理師或教育工作者,你也沒有一個讓你辛苦的父母或童年,這本書你絕對可以自動跳過。

那這本書適合誰呢?

1.心理助人工作者。包括心理師、社工師、輔導老師、學校教師、醫生、醫護人員、輔導志工等。

2.如果你跟我一樣、童年過得比較辛苦,你也有一個不完美的家庭、不完美的父母,這本書或許可以幫助你有更深入地看見、理解或解脫。

3.如果你剛好有些身心疾病的困擾,像是憂鬱症、焦慮症、強迫症、暴食症、自律神經失調等。或你的身體經常有不明疼痛,像是頭痛、肩頸僵硬、背痛、胸悶、心悸、胃痛、過敏、異位性皮膚炎、癌症、腫瘤等,而且你懷疑這些「生理」疾病可能跟你的「心理」壓力、情緒有關,那麼這本書或許可以幫助你一探究竟。

如果當下你正在翻閱這本書,我想那必定是一個奇妙的善緣,或許是你的生命想藉由這本書來告訴你一些什麼?我依然浪漫地相信:一切都是靈魂的召喚。

年過五十,心境淡泊許多。我不去想這本書是否大賣,也不求在心理治療界要有什麼地位名聲,這些都不再是我的渴望。現在我所想望的,就是繼續任性、開心地做著自已喜歡的治療工作,簡單、安靜地過日子,這樣就好。

最後,衷心感謝所有與我相遇的個案與學員。這本書幾乎是我這幾年諮商實務的精華,沒有他們,就沒有這本書。從另一個角度來說,他們是我做BEST創傷療癒的老師。

本書所給出的故事,幾乎都是我多年的臨床經驗,所有的故事,我都會去除主角可辨識的資料或做大篇幅的內容修改來掩飾他們的身分 ,目的是為了保護當事人的隱私。但所謂「一人故事,眾人故事」,如果你看到某一個故事「跟你很像」,只能說「一切純屬巧合」,請不要想太多,有領悟最重要。

在二○二○年出版這本書對我是有意義的,今年剛好是我做敘事滿二十年。人生沒有幾個二十年,在我人生的黃金歲月能與敘事相逢,浸泡在敘事的美好裡,何等幸福啊。

如今,生命把我從敘事帶到BEST創傷療癒法,必然有它的深意,我願順著這個流流動,繼續開展自己,樂見並深信:我的生命與治療工作或許還有更多新的可能性。

如果這本書可以為你帶來一些觸動、啟發,我很開心。如果沒有,也沒關係,不管怎樣都好。活著,開心就好。

保持開放、讓生命流動,身心自然就健康,這是我這些年做BEST創傷療癒最深的領悟。

試閱

童年的創傷沒有過,你的日子就不會好過。

漠視童年創傷,你就沒有辦法「日日是好日」。

父母給不了你的愛,我們就學會自己給自己。

-----------------------------------------------------------------

【1.童年受虐,滿「腹」委屈──一切就從寶拉的故事開始】

受暴者要的,

是你真真切切地理解他們的痛,

並且「堅定」地站在他們這一邊。

這是多年前的故事。

寶拉是三十多歲的婦人,經常習慣性腹痛,看了很多婦科醫生都檢查不出原因來。後來一位婦科醫生建議她去找心理師談,他懷疑寶拉的疼痛是心因性的,或許跟她的童年家庭有關。

於是寶拉去找了第一個心理師談,跟這位心理師說了自己原生家庭的故事,包括她對婚姻的恐懼。寶拉一直未婚,因為她對男性感到恐懼、不信任,這與她從小有個嚴厲的父親有關。寶拉同時也跟心理師說她經常腹痛,卻找不出原因。

談了幾次,心理師做了一些同理與探索,但對她的身心狀況絲毫沒有幫助,寶拉就不再去了。

後來寶拉看了我的書,看到裡面許多家暴及身心虐待的故事很有感覺,於是決定來找我談,再試一次。

寶拉一來就很緊張,全身緊繃,坐著連椅背都不敢靠。

當我邀請她說明來意,寶拉一樣告訴我,她未婚、害怕婚姻,因為從小就有個嚴厲的父親,所以她對男性感到恐懼與不安。

聽完後,我溫和地望著寶拉說:「謝謝妳告訴我妳對男性會感到恐懼與不安。雖然如此,妳卻依然願意冒險前來找我(別忘了我也是男性),談妳個人私密的故事,我很感激妳的信任,同時更感動於妳的勇氣。我可以知道,是什麼力量把妳帶來的嗎?」

此話一出,寶拉就哭了,眼淚迅速從雙頰流下來。

或許這樣的語言讓寶拉覺得被看見、被理解,也打開了她的心。

於是,寶拉開始跟我說故事。

寶拉的童年過得很辛苦。她經常遭受父親言語貶抑與羞辱,父親不爽就用三字經罵她,「X你娘」這樣的髒話是家常便飯。不只如此,只要寶拉一點小事沒做好或不如父親的意,父親立刻一巴掌打過來,毫不留情。

寶拉從小就不能有自己的想法、意見,更不容許擁有自己的感受,連交朋友都受到限制。高中時班上有一個功課不錯的男生很喜歡她,經常藉故親近。寶拉對他沒有特別好感或不好感,就當做一般同學。有一天放學,男生跟著寶拉一起走回家,到家裡的巷子口時,寶拉要男生不要再跟了,以免被父親看見。偏偏好死不死,爸爸剛好就從外面回來,一看見寶拉在跟男同學講話,二話不說,立刻拖著寶拉回家。

一進家門,父親什麼都不問,立刻賞了寶拉一個耳光,罵她「不要臉、下賤、妓女」,任憑寶拉怎麼解釋,父親就是不聽。最後失控的父親還拉扯寶拉的頭髮去撞牆、用腳踹寶拉的腹部,將寶拉打趴在地上爬不起來(我終於知道她的腹痛是怎麼來的了)。

聽完寶拉的故事,我紅了眼眶。

這是虐待,不用懷疑。

我心疼地看著寶拉:「天啊,妳父親從小都是這樣虐待妳嗎?妳是怎麼長大、活到今天的?」

聽我這麼說,寶拉的淚水又潰堤了。這個眼淚是積壓在內心許久的委屈,這個淚水是被理解的寬慰。

所有受過家暴專業訓練的心理治療師都可以很明確地知道:寶拉被家暴了,而且她是個受虐兒。

這個「確定」很重要。

因為確定以後,你才會知道如何從「家暴」的角度去理解一個人所遭受的心理創傷(這可不是一般的創傷)。同時你也才可以讓當事人知道:遭受父母虐待、被家暴,「這不是她的錯」。

對一個創傷倖存者來說,這樣的理解是必要的。她必須接受自己童年受虐的「事實」、接受自己是家庭創傷的「受害者」,如此,她才能成為自己生命的「拯救者」。

許多受虐者都不願意承認自己受虐的事實。

為什麼他們要否認家暴呢?有的是為了保護父母、有的是為了不要背叛父母,更多的是他們早已被制約了:「這是我的錯,父母打我是為我好。」這些道德框架早已牢牢地「綁架」了受虐者,讓他們噤聲、不敢張揚、不敢面對真相。然而否定受虐,卻讓他們的身心遭受永無止境的折磨,如同寶拉一樣。

面對真相,是療癒的開始。此刻的寶拉感到既悲傷又憤怒,我讓寶拉好好地哭一會兒,因為她需要。她需要好好去「哀悼」她的創傷,去把過去那個受傷的小女孩給「認回來」。

在我們會談的那一小時裡,寶拉第一次如實面對自己的童年創傷、第一次接觸自己內在底層從小被壓抑的情緒,並讓情緒做徹底釋放。透過BEST療癒與敘事對話,我讓寶拉的情緒被理解、被看見(被我及她自己看見),也讓她的情緒做了適當的釋放。同時,透過「內在小孩療癒」,我讓寶拉好好地把過去那個受傷的自己給擁抱回來。

會談即將結束時,我邀請寶拉閉上眼睛,回到自己的呼吸,感覺現在的身體。我問:「現在身體是什麼感覺?」

寶拉明顯地鬆了一口氣,緩緩地說:「現在輕鬆多了,感覺呼吸也比較順暢。」

然後,我又邀請她把手放在自己的腹部貼著,去感覺它。

我:「感覺一下妳的腹部,現在是什麼感覺?」

寶拉:「感覺不痛了,好像有一團東西不見、鬆掉了。」

我:「如果腹部會說話,它會想說什麼?請聽聽看。」

寶拉不假思索,立刻回我:「我從小滿腹的委屈今天終於被理解、被釋放了。」

望著寶拉紅潤的氣色,我知道,她今天做了一場很重要的童年創傷療癒。

就在會談結束、即將起身離去時,寶拉突然回頭望著我說:「為什麼我第一個心理師不能像你一樣,直接告訴我,我被虐待、被家暴了?」

我看著她問:「這有差別嗎?」

「當然有。」寶拉略帶慍色地說,「如果我知道這是虐待、是家暴,那我就會覺得我才是『受害者』,錯不在我,那是我父親(施暴者)的錯。」

寶拉說得沒錯。

許多小時候被施暴的孩子甚至到長大都不敢張揚此事,他們絕口不提,把它當成心中永遠不可告人的祕密,因為是祕密,所以更傷。社會文化告訴我們:「天下無不是的父母。」

意思是:父母沒有錯,也不會錯。所以,幾乎所有的受虐兒童都會自動歸因:「都是我的錯,一定是我不好、不乖,才會被打。」

這個錯誤歸因將會導致兒童的認知失調(父母愛我才會打我,所以暴力也是愛。錯,暴力絕對不是愛)、低自尊(我是沒價值的、不值得被尊重的)、錯誤的自我認同(我是不好的人、我不值得被愛)、自卑、退縮、負向情緒(受虐者經常會感到羞愧、自責、恐懼等)。童年創傷對一個人的影響不容小覷,它是一輩子的,這樣的受虐者想要「翻身」安穩過日子,有時比登天還難。告別了寶拉,我坐在諮商室裡寫著紀錄,安靜地消化這一場童年創傷的療癒盛宴。我很感謝寶拉教會我幾件事:

一、治療師本身「創傷知情」的專業能力很重要

寶拉幫助我理解:面對受虐者,不是一般的同理就夠了,他們要的,是你真真切切地理解他們的痛,並且「堅定」地站在他們這一邊。

寶拉告訴我,雖然第一位心理師人也很好,但總讓她感覺有點遠,無法碰觸到她的內心,「感覺她對我的故事無法感同身受。」寶拉說。

於是我在想,一個心理工作者如果對家暴、童年創傷、童年逆境、毒性教養、黑色教育的知識不足,再加上自己沒有類似經驗(不是每個治療師都有一個悲慘童年),恐怕有時還真難同理案主、貼近創傷者的感受。

這幾年國外的學校很重視家庭暴力及虐待對學童身心的影響,因此大力推廣「創傷知情」(Trauma-informed)教育。這真的很重要,期待台灣學校的輔導教育也能盡快跟上。

二、讓當事人確認自己是受虐、受害者很重要

寶拉是一個很有力量的女人,一旦確認了自己才是童年的受害者、那不是她的錯,她完全不否認、不逃避,立即把當年壓抑在內心的委屈、悲傷、憤怒,統統宣洩出來。

人一旦碰觸到自己內在的真實情緒,並如實宣洩,她內在就瞬間展現了強大的力量。

情緒本身就是一種「能量」,情緒流動,能量就流動。

真實就是力量。活在威權暴力下的兒童,被迫用「假我」在過生活,他們必須掩蓋內在的真實感受與想法才得以生存。然而,壓抑情緒、與真實的自我隔離,這就是讓他們生病的主要原因。

三、允許當事人對父母生氣很重要

允許當事人有情緒很重要,尤其是允許當事人對父母生氣,更重要。

我們的傳統文化與教育會把父母「神聖化」,父母是天,不可觸犯、不可拂逆,要順從、要孝順。這也是為什麼很多兒童必須壓抑自我的情緒,因為在父母的威權下,權力弱小的他們別無選擇,為了生存、為了得到父母的愛與認同,孩子只能選擇壓抑、否認自己受傷的感覺。

然而此刻,在這個諮商室裡,這個「神話」被打破了。我們一起勇敢面對真相,接受:「父母也是人,他們也會犯錯、他們並不完美,我們是可以對他們生氣的。」

如此的新認知大大「解構」了傳統道德框架,彷彿把從小套住我們的緊箍咒拿掉了一樣。於是,長久壓抑的內在情緒就可以曝光,被看見、被釋放,開始自由流動。

情緒流動(Flow)很重要,流動,就是療癒的開始。

四、情緒不流動,身體就會痛

壓抑的情緒如果無法流動,經年累月積壓在我們的心裡、身體裡,就會像阻塞的水溝一樣,腐爛發臭,最後讓我們生病,就像寶拉一直經常感到下腹部疼痛一樣。

以前的我一直以為童年創傷個案只會有憂鬱症、恐慌症、強迫症、暴食症等心理疾病(我的個案皆是如此),我只看到「心理層面」。但如今寶拉卻教會我,不,經驗童年創傷的人不僅患有心理疾病,可能還會伴隨著生理疾病及身體的疼痛,包括:頭痛、胸悶、胃痛、心悸、過度換氣症、腰痠背痛、異位性皮膚炎、氣喘、腫瘤,甚至癌症等。

感謝寶拉幫助我對童年逆境的創傷倖存者有了全新「身心一體」的概念與看見。

身心一體、身心合一,這些概念其實老早就一直在我的腦袋裡,但是,它只存在我的「腦袋」裡,並沒有到「心」坎裡。

這次,寶拉給了我一記大大的棒喝,我想也該是時候,我得對自己從事了二十年的心理工作做點「解構」與自我突破,這就是我寫這本書的原因。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價