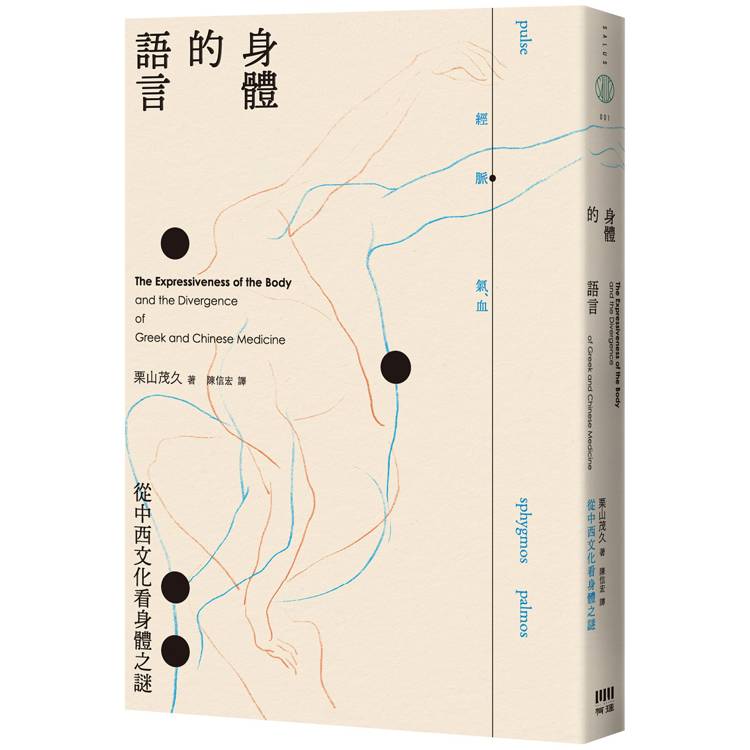

身體的語言:從中西文化看身體之謎

The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek and Chinese Medicine

活動訊息

內容簡介

「人會說謊,但脈不會。」

我們手腕上的「脈」,隱藏著中西醫千百年來發展出不同醫學體系的祕密!

西方中古世紀的脈搏權威學家阿維瑟那(Avicenna)說:「脈搏的本質是音樂性的。開創中國全身麻醉手術首例的神醫華陀說:「脈者,氣血之先也。」

同樣是藉由觸摸手腕上「脈」的診斷動作,中西方醫學發展出完全不同的系譜脈絡。

在西方醫學裡,脈是脈博,體現心臟與血管動脈收縮舒張的運動,是可精準量測頻率的數據;在中醫世界中,脈是經脈,連結不同器官部位,如同流動的河川,形成循環系,是可以解釋身體病症的生命語言。

我們通常認為人體結構及功能是舉世相同、全球一致的真相。

不過,一旦回顧歷史,我們對於真相的看法便開始動搖⋯⋯

■為何面對同樣一具身體,東西方卻產生了截然不同的認識?

■為何中國醫學中,脈診歷經千年依然是診斷關鍵,在西方醫學卻被逐步邊緣化?

■為何在西方醫學中位居核心的肌肉,在中國醫學中幾乎無足輕重?

■為何放血療法在19世紀中期前的西方醫學長盛不衰,卻在東漢之後於中國逐漸沒落?

在這部跨越醫學史、感官文化與哲學領域的經典著作中,哈佛大學文化史學者栗山茂久以細膩筆觸,透過探詢跨越兩千年的醫學與歷史,追溯古希臘與中國醫學對「身體感」與「身體觀」的分歧。他並不以現代醫學的尺度來衡量過往經驗,而是回到古代希臘與中國各自的文化脈絡中,理解人們如何建構出屬於自己的身體知識。

全書分為三大部分──「觸摸的方式」、「觀察的方式」與「存在的狀態」。從脈診實踐、肌肉圖像、到血液與氣的生命觀,展現了東西醫學如何在不同感官訓練與世界觀中,開展出兩條截然不同的醫學道路,也反映了不同文明對生命本質的根本理解。

《身體的語言》不只是關於醫學的歷史,更是一部對於感覺經驗與身體哲學的深度返照。透過這本書,栗山茂久邀請我們重新思考,究竟何謂身體?何謂存在?何謂生命?

我們手腕上的「脈」,隱藏著中西醫千百年來發展出不同醫學體系的祕密!

西方中古世紀的脈搏權威學家阿維瑟那(Avicenna)說:「脈搏的本質是音樂性的。開創中國全身麻醉手術首例的神醫華陀說:「脈者,氣血之先也。」

同樣是藉由觸摸手腕上「脈」的診斷動作,中西方醫學發展出完全不同的系譜脈絡。

在西方醫學裡,脈是脈博,體現心臟與血管動脈收縮舒張的運動,是可精準量測頻率的數據;在中醫世界中,脈是經脈,連結不同器官部位,如同流動的河川,形成循環系,是可以解釋身體病症的生命語言。

我們通常認為人體結構及功能是舉世相同、全球一致的真相。

不過,一旦回顧歷史,我們對於真相的看法便開始動搖⋯⋯

■為何面對同樣一具身體,東西方卻產生了截然不同的認識?

■為何中國醫學中,脈診歷經千年依然是診斷關鍵,在西方醫學卻被逐步邊緣化?

■為何在西方醫學中位居核心的肌肉,在中國醫學中幾乎無足輕重?

■為何放血療法在19世紀中期前的西方醫學長盛不衰,卻在東漢之後於中國逐漸沒落?

在這部跨越醫學史、感官文化與哲學領域的經典著作中,哈佛大學文化史學者栗山茂久以細膩筆觸,透過探詢跨越兩千年的醫學與歷史,追溯古希臘與中國醫學對「身體感」與「身體觀」的分歧。他並不以現代醫學的尺度來衡量過往經驗,而是回到古代希臘與中國各自的文化脈絡中,理解人們如何建構出屬於自己的身體知識。

全書分為三大部分──「觸摸的方式」、「觀察的方式」與「存在的狀態」。從脈診實踐、肌肉圖像、到血液與氣的生命觀,展現了東西醫學如何在不同感官訓練與世界觀中,開展出兩條截然不同的醫學道路,也反映了不同文明對生命本質的根本理解。

《身體的語言》不只是關於醫學的歷史,更是一部對於感覺經驗與身體哲學的深度返照。透過這本書,栗山茂久邀請我們重新思考,究竟何謂身體?何謂存在?何謂生命?

名人推薦

榮獲美國醫學史學會年度最佳著作 William H. Welch Medal

入選《科學》(Science)雜誌十大經典科學史著作

感官文化史與醫學人文領域的經典之作

「這是一部優雅且令人驚豔的作品……栗山茂久呈現了東方與西方如何觸摸出截然不同的身體世界。」

——W.F. Bynum,倫敦大學教授

「栗山茂久的寫作精緻而深刻,是文化史與醫學人文領域的傑作。他讓我們理解文化如何形塑我們對身體與自我的感知。」

——Elisabeth Hsu,牛津大學醫療人類學家,《EASTM》期刊

「這不僅是一本關於醫學的書,它還讓我們看見文化如何影響人類知覺與自我理解的最深處。」

——Keith Wailoo,美國醫學史學會會長

「栗山茂久提供了一種令人耳目一新的方式,來理解世界上不同的『身體生活』經驗。」

——Geoffrey Lloyd,劍橋大學榮譽教授

「栗山茂久是當代最具創見的醫學史家之一,本書開創了感官知識史與醫學人文的新路徑。」

——Arthur Kleinman,哈佛大學醫學人類學榮譽教授

推薦人

杜正勝(中央研究院院士)

李建民(中央研究院歷史語言研究所研究員)

入選《科學》(Science)雜誌十大經典科學史著作

感官文化史與醫學人文領域的經典之作

「這是一部優雅且令人驚豔的作品……栗山茂久呈現了東方與西方如何觸摸出截然不同的身體世界。」

——W.F. Bynum,倫敦大學教授

「栗山茂久的寫作精緻而深刻,是文化史與醫學人文領域的傑作。他讓我們理解文化如何形塑我們對身體與自我的感知。」

——Elisabeth Hsu,牛津大學醫療人類學家,《EASTM》期刊

「這不僅是一本關於醫學的書,它還讓我們看見文化如何影響人類知覺與自我理解的最深處。」

——Keith Wailoo,美國醫學史學會會長

「栗山茂久提供了一種令人耳目一新的方式,來理解世界上不同的『身體生活』經驗。」

——Geoffrey Lloyd,劍橋大學榮譽教授

「栗山茂久是當代最具創見的醫學史家之一,本書開創了感官知識史與醫學人文的新路徑。」

——Arthur Kleinman,哈佛大學醫學人類學榮譽教授

推薦人

杜正勝(中央研究院院士)

李建民(中央研究院歷史語言研究所研究員)

目錄

第一部 觸摸的方式

一、領會生命的語言

二、文字的表現性

第二部 觀察的方式

三、肌肉與自我認知

四、顏色的表現性

第三部 存在的狀態

五、血與生命

六、 風與自我

一、領會生命的語言

二、文字的表現性

第二部 觀察的方式

三、肌肉與自我認知

四、顏色的表現性

第三部 存在的狀態

五、血與生命

六、 風與自我

序/導讀

導讀:身體感的歷史 李建民

閱讀《身體的語言》是一種甜蜜的體驗。

栗山茂久的文采極盡絢爛。這不禁讓人想起栗山君工作的地方──京都精巧的錦絲製作與友襌染法。你彷彿遠眺東福寺的通天橋,與作者趺坐共讚滿山滿谷的楓紅。或如夜裡一起品賞平安神宮的紅垂枝櫻,心中盡是滿滿的幸福。栗山君文字風情,亦如與讀者在時雨亭喝一杯抹茶,聽他淡淡的說:「為什麼研究身體的歷史?嗯──歷史所述說的故事也許可以讓你我檢視已有的認知與感受的習慣,想像過去不同的存在方式。藉由觸摸、觀察身體的歷史,以全新的方式來擁抱、體驗現在的世界。」

身體的歷史是人在這個世界生活方式的歷史。身體不只是研究者探索的客體。每個人都有身體,它也是人感知主觀的載體。但歷來的身體史是指「身體觀」的歷史研究。身體觀的歷史的主要研究途徑有二:第一、經由文獻討論醫學觀念的形成與變遷,例如氣、陰陽五行、心與氣等課題。這些研究可以是思想史或社會史的取徑。第二、從圖像入手,藉由身體相關的圖解來分析醫學傳統對身體觀看的方式。例如對古典醫學望診相法的研究來了解醫學論述及其文化脈絡。

簡單的說,身體觀的歷史是將「身體」作為一個客觀的考察對象。但我們研究身體感受或體驗的歷史則不同。借用栗山茂久的話,對於身體的看法不但仰賴思考方式(ways of thinking),同時,也仰賴各種感官作用。舉例來說,Barbara Duden以十八世紀德國醫病關係為個案,指出當時檔案所記載的症候與感受的詞彙群來自患者自身的體驗而非醫學的專業論述。Duden以為,所謂客觀知識的產生不可能從人類感知過程抽離。另外,從日本Katakori(肩膀僵硬)、德國Kreislauf(循環不良)與法國Crise de foie(肝臟危機)等地方病的歷史研究來看,主體經驗與醫學論述之間有一層很密切的關係。也就是說,身體觀與身體感兩者有一種互賴關係。正如栗山茂久所說,我們研究古代人對身體的觀念時,不但是在研究他們的思想結構,也是在研究他們的感官認知。

《身體的語言》一書的關鍵字是 style。譯者陳信宏將 style翻譯為「方式」、「狀態」。古中國與古希臘的差異,不但是理論上的,也源自他們對身體感受的方式不同。栗山茂久在書中所提問的:「感知方式包含有些什麼?」(What goes into perceptual style ?)這是身體史研究的核心。栗山所謂的 style 就如同不同世代人們說話的口氣與表情。

身體感歷史的研究取向與在地/土著的生理學(local biology)或感覺人類學(anthropology of sense)也可以相互呼應。所謂「地方性」的生理學強調,醫學或身體的知識影響個人的主觀體驗,反過來說,身體的感知也會形塑醫學的知識。亦即,個人的身心經驗與文化象徵系統之間有相互滲透的關係。而感覺人類學則以為,不同文化對主要的感官知覺有不同的注重而呈現差異。例如,中國與希臘古典醫學中默會的感知(觸覺、視覺、氣感等)是各自如何被養成、開發?除此之外,研究者也應該同情的了解所研究文化的感官偏好,親自參與各社會的成員主觀體驗所建構的感知世界。

栗山茂久即指出,古中國與古希臘醫學的歧異,不可能以理智的規劃或成套的觀念加以概括。這兩者的不同,並不可能以整體/二元論、有機/化約論的對照模式予以說明。

因此,在《身體的語言》一書中,闡析了古代中、希兩大文化的身體的「表現性」(expressiveness),他們不同的文化感官以及各自探求人類存在真相的豐饒之旅。

古希臘與古中國的醫生最後都以手腕為診斷的部位。兩個文化的醫生把手放在類似的地方,但卻感受到不同的訊息。古希臘測量脈搏與古中國的「切脈」差別在哪裡?在希波克拉底的著作,將脈搏(sphygmos)與悸動(Palmos)、顫抖(tromos)、痙攣(spasmos)等詞連用。到了希羅菲勒斯確定了脈搏存在於動脈與心臟之中,而悸動、痙攣、顫抖則表現於肌肉與神經。同時,解剖學也確立了醫者手指觸感的方式,也就是動脈的擴張與收縮可觸知的事實。而中國的切脈所診測的不只是希臘醫生所說「sphygmos」單一的對象而是許多生命徵象。不同的脈位與不同的臟器連繫,而心臟只不過是十二個脈位之一。中國醫生的觸診不重視動脈垂直起落所產生的節奏,而感受血氣與皮膚平行的流動。

相同的姿勢所得到的感受竟然是天壤之別。在語言的表達能力方面,西方的脈搏論述一直有追求明確的呼聲,而中國歷來脈學所使用的術語並未遭受到質疑與爭論,而是不斷的以明喻或隱喻加以重新定義。

《身體的語言》第二部分是討論「觀察的方式」。希臘醫學對肌肉身體的著迷,與解剖學思考大自然目的導向的設計是密切有關的。醫生觀察解剖的身體,一如他們聆聽脈象的方式類似,都是把肉體當做不可知意志的可知表現。的確,肌肉認知的誕生和一種特殊的「人觀」密不可分。也就是肌肉的運動展示了能夠以意志控制的自我。解剖者讚嘆的是造物主在人體所設計有目的的分節(articulation)。心臟與動脈是非自主的收縮,而肌肉、神經受到有意識的選擇所控制。這種生命的雙重性:亦即,自主性動作與自然運作的分別。

相較古希臘醫者探究人體器官被創造的目的,中國古代的醫家則思索色澤中深沉的意蘊。醫者觀察臉部表現所反映的內在感受與意向,探索體內變化所流露的皮膚色澤。栗山特別注意到,在醫典中望色的比喻以植物生長的意象居核心位置。這個特色也與希臘醫學成為有趣的對比:古希臘的解剖學以動物為中心,而古代中國人則觀察到人類與植物的相似性。

《身體的語言》第三部分重新探討兩種與人類生命存在最密切之物「血液」、「風」(呼吸)。中、希醫學皆將血液視為生命的來源。但他們對於「放血」療法卻有極不同的態度。中國在東漢時期已不提倡放血療法,但西方一直到十九世紀中葉仍然普遍流行著放血。這個差異顯示什麼意義?

古希臘醫學放血的管道「phlebes」是一種與解剖無關的模糊血管的概念。解剖的興起使局部放血術受到懷疑。然而這種技術之所以會從不太重要的療法變得重要,主要源自希臘人對血液過剩的恐懼。相對希臘醫學恐懼囤積,中國醫學則恐懼流失。栗山認為「虛」的病理是中國醫學最核心的概念。希臘醫學留心過剩血液的出現,並施予預防性的放血。中國養生之術則憂心生命能量的消散,提防元氣的耗竭。這是兩者強烈的對比。

另一個強烈的對比是中、希醫學對「風」的看法。《內經》認為百病之長。中國古典醫學的發展,一方面是建立大宇宙、小宇宙相互呼應的數術模式,另一方面又強調身體是獨立於風之外。古代醫生強調八風四時的規律、可預測性,「虛風」則打破人們的期待。從漢代到清代,中國的醫籍裡「風」持續性的扮演人類疾病的主要來源。而古希臘醫學的「pneuma」雖然可以用來指稱風或氣息,但希波克拉底之後的醫者漸漸賦予它不同的意涵。pneuma 主要是指體內氣息、內在力量或靈魂。簡單的說,「風」有內在化的發展傾向。蓋侖認為醫學必須奠基於解剖學而非變化莫測的風。

以上便是《身體的語言》全書的要旨。

傅雷說:「理想的譯文彷彿是原作者的中文寫作。」《身體的語言》由陳信宏先生精心翻譯,栗山教授逐章校訂,讀者可以盡情的經由中文的譯本流連古代醫學世界的身體想像與感官認知。

栗山茂久的人比他的作品更有意思。他長於語文,可以使用流利的中文、法文、英文討論生澀的學術論題。他博學多聞,兼通多藝,閒聊中隨興徵引Dylan Thomas的詩或Edward Hopper的畫。他不滿意學院的寫作格式,費心尋求足以與古人精神合轍押韻的辭藻。

我曾與栗山君共遊奈良的曲碕隘巷,聽他訴說京都斷璧零璣的典故。捧讀《身體的語言》是與好友在異鄉重逢深夜的對談。

是什麼造成了活人與死屍的不同?

生命的存在可由感官察知,但卻也一直無法為我們所充分理解。我們可以清楚看見一個人在跑步、停下腳步、回頭、臉色轉白時之活力的變化;我們可以從明確的語彙、音調的暗示中聽出生命柔韌的力量;我們甚至可以用手指在手腕上感覺到生命力的律動或流動。但是,謎題依然存在。我們說活人擁有靈魂、或是精神、或是元氣,其實只是為我們的無知冠上名稱罷了。

我們探究過去對於身體之陳述的差異時,最終即必須探究此一謎題。我們所謂的身體若僅是指一種可以直接看得到、摸得著的東西,則在醫學史中,身體便不會是知識追求的目標,就如同紙上的文字不是閱讀的最終目標一樣。文字之所以引起讀者的興趣,是因為文字是無形意義的有形承載者;同樣的,醫生測量脈搏或切脈、解剖肌肉或觀色時,所著重的是要理解身體所表達的意義。醫生試圖由看得見、聽得到、摸得著的身體表達,進而理解看不見、聽不到、摸不著的生物真相──從外顯的徵象回推至其祕密的生命來源。

但事實是,並沒有一條特別存在的路線可供回推,而且也沒有固定而明顯的徵象。不論古今中外,在人類認知的狹隘貧乏以及生命現象的廣博豐富之間,一直都隔有一道巨大的鴻溝。一種文化背景之下的專家認為非常有啟發性的變化及特色,在另一種文化背景之下的專家眼中可能毫無意義,或者根本不存在。古希臘的脈搏測量者忽略了部位的差異,而中國醫生則認為其中意義豐富;另一方面,中國醫生則完全無視於肌肉解剖的存在。對身體之觀念的差異就是如此──不只各自賦予身體徵象不同的意義,而且對於哪些變化及特色才算是徵象也有不同看法。醫學知識發展上的差異不但影響人們的思想,並且也影響人們的感知與感受(一方面將身體認知為客體,另一方面則感受其為存在的體現)。

我在本書中以實際的例子闡明了古希臘與古中國醫學之間的這些差異,也指出了某些造成這些差異的因素。我一方面提出了觸摸方式與觀察方式之間的相互對應,另一方面也提出了言語和聆聽方式之間的相互對應;我強調了身體認知與個人認知之間密不可分的關係;也突顯了自我認知與時空經驗之間的相互影響。不過,除此之外,我也試圖要傳達一個更廣泛卻也更切身的教訓。我試圖提出以下這個建議:比較研究身體認知的歷史迫使我們不斷重新檢視我們認知與感受的習慣,並且加以想像不同的存在方式──以全新的方式體驗世界。這便是探究醫學知識發展史的巨大挑戰,同時也是其吸引人的前景所在。

閱讀《身體的語言》是一種甜蜜的體驗。

栗山茂久的文采極盡絢爛。這不禁讓人想起栗山君工作的地方──京都精巧的錦絲製作與友襌染法。你彷彿遠眺東福寺的通天橋,與作者趺坐共讚滿山滿谷的楓紅。或如夜裡一起品賞平安神宮的紅垂枝櫻,心中盡是滿滿的幸福。栗山君文字風情,亦如與讀者在時雨亭喝一杯抹茶,聽他淡淡的說:「為什麼研究身體的歷史?嗯──歷史所述說的故事也許可以讓你我檢視已有的認知與感受的習慣,想像過去不同的存在方式。藉由觸摸、觀察身體的歷史,以全新的方式來擁抱、體驗現在的世界。」

身體的歷史是人在這個世界生活方式的歷史。身體不只是研究者探索的客體。每個人都有身體,它也是人感知主觀的載體。但歷來的身體史是指「身體觀」的歷史研究。身體觀的歷史的主要研究途徑有二:第一、經由文獻討論醫學觀念的形成與變遷,例如氣、陰陽五行、心與氣等課題。這些研究可以是思想史或社會史的取徑。第二、從圖像入手,藉由身體相關的圖解來分析醫學傳統對身體觀看的方式。例如對古典醫學望診相法的研究來了解醫學論述及其文化脈絡。

簡單的說,身體觀的歷史是將「身體」作為一個客觀的考察對象。但我們研究身體感受或體驗的歷史則不同。借用栗山茂久的話,對於身體的看法不但仰賴思考方式(ways of thinking),同時,也仰賴各種感官作用。舉例來說,Barbara Duden以十八世紀德國醫病關係為個案,指出當時檔案所記載的症候與感受的詞彙群來自患者自身的體驗而非醫學的專業論述。Duden以為,所謂客觀知識的產生不可能從人類感知過程抽離。另外,從日本Katakori(肩膀僵硬)、德國Kreislauf(循環不良)與法國Crise de foie(肝臟危機)等地方病的歷史研究來看,主體經驗與醫學論述之間有一層很密切的關係。也就是說,身體觀與身體感兩者有一種互賴關係。正如栗山茂久所說,我們研究古代人對身體的觀念時,不但是在研究他們的思想結構,也是在研究他們的感官認知。

《身體的語言》一書的關鍵字是 style。譯者陳信宏將 style翻譯為「方式」、「狀態」。古中國與古希臘的差異,不但是理論上的,也源自他們對身體感受的方式不同。栗山茂久在書中所提問的:「感知方式包含有些什麼?」(What goes into perceptual style ?)這是身體史研究的核心。栗山所謂的 style 就如同不同世代人們說話的口氣與表情。

身體感歷史的研究取向與在地/土著的生理學(local biology)或感覺人類學(anthropology of sense)也可以相互呼應。所謂「地方性」的生理學強調,醫學或身體的知識影響個人的主觀體驗,反過來說,身體的感知也會形塑醫學的知識。亦即,個人的身心經驗與文化象徵系統之間有相互滲透的關係。而感覺人類學則以為,不同文化對主要的感官知覺有不同的注重而呈現差異。例如,中國與希臘古典醫學中默會的感知(觸覺、視覺、氣感等)是各自如何被養成、開發?除此之外,研究者也應該同情的了解所研究文化的感官偏好,親自參與各社會的成員主觀體驗所建構的感知世界。

栗山茂久即指出,古中國與古希臘醫學的歧異,不可能以理智的規劃或成套的觀念加以概括。這兩者的不同,並不可能以整體/二元論、有機/化約論的對照模式予以說明。

因此,在《身體的語言》一書中,闡析了古代中、希兩大文化的身體的「表現性」(expressiveness),他們不同的文化感官以及各自探求人類存在真相的豐饒之旅。

古希臘與古中國的醫生最後都以手腕為診斷的部位。兩個文化的醫生把手放在類似的地方,但卻感受到不同的訊息。古希臘測量脈搏與古中國的「切脈」差別在哪裡?在希波克拉底的著作,將脈搏(sphygmos)與悸動(Palmos)、顫抖(tromos)、痙攣(spasmos)等詞連用。到了希羅菲勒斯確定了脈搏存在於動脈與心臟之中,而悸動、痙攣、顫抖則表現於肌肉與神經。同時,解剖學也確立了醫者手指觸感的方式,也就是動脈的擴張與收縮可觸知的事實。而中國的切脈所診測的不只是希臘醫生所說「sphygmos」單一的對象而是許多生命徵象。不同的脈位與不同的臟器連繫,而心臟只不過是十二個脈位之一。中國醫生的觸診不重視動脈垂直起落所產生的節奏,而感受血氣與皮膚平行的流動。

相同的姿勢所得到的感受竟然是天壤之別。在語言的表達能力方面,西方的脈搏論述一直有追求明確的呼聲,而中國歷來脈學所使用的術語並未遭受到質疑與爭論,而是不斷的以明喻或隱喻加以重新定義。

《身體的語言》第二部分是討論「觀察的方式」。希臘醫學對肌肉身體的著迷,與解剖學思考大自然目的導向的設計是密切有關的。醫生觀察解剖的身體,一如他們聆聽脈象的方式類似,都是把肉體當做不可知意志的可知表現。的確,肌肉認知的誕生和一種特殊的「人觀」密不可分。也就是肌肉的運動展示了能夠以意志控制的自我。解剖者讚嘆的是造物主在人體所設計有目的的分節(articulation)。心臟與動脈是非自主的收縮,而肌肉、神經受到有意識的選擇所控制。這種生命的雙重性:亦即,自主性動作與自然運作的分別。

相較古希臘醫者探究人體器官被創造的目的,中國古代的醫家則思索色澤中深沉的意蘊。醫者觀察臉部表現所反映的內在感受與意向,探索體內變化所流露的皮膚色澤。栗山特別注意到,在醫典中望色的比喻以植物生長的意象居核心位置。這個特色也與希臘醫學成為有趣的對比:古希臘的解剖學以動物為中心,而古代中國人則觀察到人類與植物的相似性。

《身體的語言》第三部分重新探討兩種與人類生命存在最密切之物「血液」、「風」(呼吸)。中、希醫學皆將血液視為生命的來源。但他們對於「放血」療法卻有極不同的態度。中國在東漢時期已不提倡放血療法,但西方一直到十九世紀中葉仍然普遍流行著放血。這個差異顯示什麼意義?

古希臘醫學放血的管道「phlebes」是一種與解剖無關的模糊血管的概念。解剖的興起使局部放血術受到懷疑。然而這種技術之所以會從不太重要的療法變得重要,主要源自希臘人對血液過剩的恐懼。相對希臘醫學恐懼囤積,中國醫學則恐懼流失。栗山認為「虛」的病理是中國醫學最核心的概念。希臘醫學留心過剩血液的出現,並施予預防性的放血。中國養生之術則憂心生命能量的消散,提防元氣的耗竭。這是兩者強烈的對比。

另一個強烈的對比是中、希醫學對「風」的看法。《內經》認為百病之長。中國古典醫學的發展,一方面是建立大宇宙、小宇宙相互呼應的數術模式,另一方面又強調身體是獨立於風之外。古代醫生強調八風四時的規律、可預測性,「虛風」則打破人們的期待。從漢代到清代,中國的醫籍裡「風」持續性的扮演人類疾病的主要來源。而古希臘醫學的「pneuma」雖然可以用來指稱風或氣息,但希波克拉底之後的醫者漸漸賦予它不同的意涵。pneuma 主要是指體內氣息、內在力量或靈魂。簡單的說,「風」有內在化的發展傾向。蓋侖認為醫學必須奠基於解剖學而非變化莫測的風。

以上便是《身體的語言》全書的要旨。

傅雷說:「理想的譯文彷彿是原作者的中文寫作。」《身體的語言》由陳信宏先生精心翻譯,栗山教授逐章校訂,讀者可以盡情的經由中文的譯本流連古代醫學世界的身體想像與感官認知。

栗山茂久的人比他的作品更有意思。他長於語文,可以使用流利的中文、法文、英文討論生澀的學術論題。他博學多聞,兼通多藝,閒聊中隨興徵引Dylan Thomas的詩或Edward Hopper的畫。他不滿意學院的寫作格式,費心尋求足以與古人精神合轍押韻的辭藻。

我曾與栗山君共遊奈良的曲碕隘巷,聽他訴說京都斷璧零璣的典故。捧讀《身體的語言》是與好友在異鄉重逢深夜的對談。

是什麼造成了活人與死屍的不同?

生命的存在可由感官察知,但卻也一直無法為我們所充分理解。我們可以清楚看見一個人在跑步、停下腳步、回頭、臉色轉白時之活力的變化;我們可以從明確的語彙、音調的暗示中聽出生命柔韌的力量;我們甚至可以用手指在手腕上感覺到生命力的律動或流動。但是,謎題依然存在。我們說活人擁有靈魂、或是精神、或是元氣,其實只是為我們的無知冠上名稱罷了。

我們探究過去對於身體之陳述的差異時,最終即必須探究此一謎題。我們所謂的身體若僅是指一種可以直接看得到、摸得著的東西,則在醫學史中,身體便不會是知識追求的目標,就如同紙上的文字不是閱讀的最終目標一樣。文字之所以引起讀者的興趣,是因為文字是無形意義的有形承載者;同樣的,醫生測量脈搏或切脈、解剖肌肉或觀色時,所著重的是要理解身體所表達的意義。醫生試圖由看得見、聽得到、摸得著的身體表達,進而理解看不見、聽不到、摸不著的生物真相──從外顯的徵象回推至其祕密的生命來源。

但事實是,並沒有一條特別存在的路線可供回推,而且也沒有固定而明顯的徵象。不論古今中外,在人類認知的狹隘貧乏以及生命現象的廣博豐富之間,一直都隔有一道巨大的鴻溝。一種文化背景之下的專家認為非常有啟發性的變化及特色,在另一種文化背景之下的專家眼中可能毫無意義,或者根本不存在。古希臘的脈搏測量者忽略了部位的差異,而中國醫生則認為其中意義豐富;另一方面,中國醫生則完全無視於肌肉解剖的存在。對身體之觀念的差異就是如此──不只各自賦予身體徵象不同的意義,而且對於哪些變化及特色才算是徵象也有不同看法。醫學知識發展上的差異不但影響人們的思想,並且也影響人們的感知與感受(一方面將身體認知為客體,另一方面則感受其為存在的體現)。

我在本書中以實際的例子闡明了古希臘與古中國醫學之間的這些差異,也指出了某些造成這些差異的因素。我一方面提出了觸摸方式與觀察方式之間的相互對應,另一方面也提出了言語和聆聽方式之間的相互對應;我強調了身體認知與個人認知之間密不可分的關係;也突顯了自我認知與時空經驗之間的相互影響。不過,除此之外,我也試圖要傳達一個更廣泛卻也更切身的教訓。我試圖提出以下這個建議:比較研究身體認知的歷史迫使我們不斷重新檢視我們認知與感受的習慣,並且加以想像不同的存在方式──以全新的方式體驗世界。這便是探究醫學知識發展史的巨大挑戰,同時也是其吸引人的前景所在。

試閱

一、領會生命的語言

為何我的心靈對於罪惡不能夠像身體對於疾病一樣,具有焦慮、預感、變化、抗體,以及懷疑?為何我的心靈不會在受到罪惡誘惑時而有脈搏跳動……我身染罪惡而臥病在床,並且埋藏腐臭於罪行當中,然而我對於自己的疾病卻沒有預感、沒有脈搏、沒有知覺。

—多恩(John Donne),《初期狀況的祈禱》(Devotions upon Emergent Occasions)

關於人的真相是難以得知的。

有許多事人們不願意說,而他們所說的又有許多不是真的。也有許多事是人們無法說的,因為連他們自己也不知道,因為有許多真相是無法經由內省而得知的。多恩感嘆我們對於自己的心靈狀態一無所知。若將心思轉向內在,則我們會發現就連身體也是難以理解的。我們生病時,可能對於病因、病狀,以及嚴重程度都一無所知。我們甚至可能已經患病卻毫不知情。

不過,多恩暗示身體的不適與心靈的疾病有所不同。我們對於後者毫無概念,無法測知;可謂全然無知。相較之下,前者則「在我們患病之前便使我們產生對於疾病的猜測及憂慮」──雖然只是模糊的預感,雖然「我們並不確定自己生病了」。更甚者,我們具有解決疑問的方法。一隻手可以藉由測知「另外一隻手的脈搏……而了解我們的健康情形」。透過脈搏,我們對於身體的了解遠超過對於沒有脈搏的心靈的了解。

動脈的活動一度受到極大的重視。假如多恩所沉思的是脈搏所未能告訴他的事,則大部分的人注重的是其所透露出的訊息。安提阿王子(prince Antiochus)日漸憔悴衰弱的原因本令眾人猜想不透,結果又是他的脈搏透露了原委。每次他美麗的後母一出現,王子的脈搏便悸動不已。於是一位聰明的醫生由此得知是他受到了愛情以及不可告人之欲求的折磨。一個懂得脈搏訊息的人,能夠藉由脈搏得知一個人所不願或不能說的事。

尤其是不能說的事。人之所以對脈搏如此好奇,是因為人對自己非常好奇,因為人對自己有許多不了解卻又亟欲了解的事物──例如為何會生病、生病後究竟會康復或死去──也因為人相信脈搏能夠解答自己的疑問。

西元前二世紀,中國最早的病例史顯示病患去找淳于意時,並非含糊地求他幫忙,而是明確地請求他為他們把脈。這位偉大的醫生於是遵照所求。在每個病例中,他一到病患住所,便馬上為他把脈,然後開立藥方,並向病患說明:「我之所以知道你患了這種病是因為你的脈搏……」整個過程有如一套儀式,而他所扮演的角色則是脈搏解讀者。

在往後的兩千年之中,把脈仍是內科醫生的主要診療方式。曹雪芹(一七六三歿)在這一幕中所描繪的病患家屬內心所懷抱的希望與猜疑,兩者因而交織出了豐富的意涵。

於是賈蓉同了進去。到了内室,見了秦氏,向賈蓉問道:「這就是尊夫人了?」賈蓉道:「正是。請先生坐下,讓我把賤內的病症說一説,再看脈,如何?」那先生道:「依小弟意下,竟先看脈,再請教病源為是。我初造尊府,本也不知道什麼;但我們馮大爺務必叫小弟過來看看,小弟所以不得不來。如今看了脈息,看小弟説得是不是,再將這些日子的病勢講一講,大家斟酌一個方兒,可用不可用;那時大爺再定奪就是了。」賈蓉道:「先生實在高明,如今恨相見之晚。就請先生看一看脈息,可治不可治,得以使家父母放心。」

兩千多年來,中國、歐洲,以及世界其他地區的人們都對脈搏懷有極大的興趣。原則上,中國的醫生以四種方式來斷定病患的狀況──望、聞、問、切。不過,在行醫時主要採行的是切脈。看他們留下的記載便可知道:沒有關於「聞」的專論;沒有關於「問」的論文;卻有超過一百五十篇關於觸覺徵象的著作。

在西方醫學中也有相同的情形。古希臘的醫生蓋侖著有七篇詳盡探討脈搏的論文,在他的作品全集中占了約一千頁。十六世紀時,薩克森尼亞(Hercules Saxonia)宣稱:「不論現在或未來,脈搏都是醫學中最重要的部分。」拉什(Benjamin Rush)認為,假如只有懂得幾何學的人才能進入柏拉圖的哲學殿堂,則醫學殿堂的大門應刻上:「不懂脈搏之人不准進入。」即使到了一八七八年,一位美國醫生依然聲稱脈搏測量是「內科醫生最有效的診療方式」。他認為自己的話反映了其同業「全體一致的心聲」。

當然,現代醫學的情況已經不同了。過去對於脈搏的分析已被打入古代傳說的冷宮之中。因此我們必須記住:脈搏的跳動與生命之間是有關連的。沒有人能夠否認這一點。

脈搏還在跳動的人必定還活著,而脈搏沒在跳動的人則必定是死了。我們可以觸摸自己的手腕而測知,在我們吃早餐、追趕公車、站在雨中發抖等各種情況下,脈搏有些什麼明顯且獨特的變化。脈搏的跳動與生命之間的關連並非僅是古代或遙遠國度的人們的信仰,而是一種即使在今時今日也依然主宰著我們生命的原理。

脈搏為何會有變化?它能夠有多少種形式的變化?洛可(Julius Rucco)一度將脈博描述為自然與醫生溝通的方式──也就是生命的語言9。不過,其文法與詞彙是什麼?醫生說他們知道。兩千年來,醫生調和病患與其身體的權威仰賴於他們對此神祕語言所可能擁有的理解能力。

然而,中國與歐洲的內科醫生所掌握的語言卻完全不同。

十七世紀時,來到中國的西方旅行者訝異於當地治療師的驚人能力,尤其是他們對脈搏的敏銳觸感。其診斷之精確幾近不可思議。貝克(Thomas Baker)從傳教士的報告中得出結論,認為中國醫生顯然具有「高度的脈搏測量技術,非精通其術者無法想像。」狄德羅(Diderot)的《百科全書》(Encyclopédie)裡有一篇文章指出:「所有旅行者的記載皆顯示這個國度的醫生具有神奇的脈搏測量技術。」針刺或艾灸等醫術也都引人好奇;但直到十九世紀,一般人在談論到中國醫學時,最先想到的仍是「脈搏測量技術」。

不過,這種技術從一開始就是一直是個謎。波因(Michael Boym,一六一二〜一六五九)所翻譯的《脈訣》(在中國廣為流傳的切診專書)拉丁文譯本開始在歐洲流傳時,其讀者完全無法了解。沃頓(William Wotton)已評論道:「帶回此書的傳教士擔心歐洲人會認為此書荒謬無稽;他的疑慮顯然是有根據的。」在他看來,中國人的醫學信念不但錯誤荒謬,而且根本就是無稽之談。《百科全書》裡那篇文章的作者也認為,中國的醫學論述是「一團無可解析的混亂」。甚至是早期對中國醫學最積極的支持者傅羅耶(John Floyer)也不得不承認,中國醫學對於脈搏的論述有時「極為難懂」,而且是「荒誕不經的」。

然而,傅羅耶仍然認為中國人的「荒謬想法」是「經過調整而且能夠適應現實情況的」;他並且加以「證實……中國人已發現脈搏測量的真正技術」。畢竟,中國人得出了結果。傅羅耶的說法概括了歐洲人長久以來評估中國人把脈技巧的兩面拉鋸。奧札納姆(Charles Ozanam)在他探討脈搏生理學的權威性著作中嘲諷中國的脈學,謔稱該等理論中「寓言性的想法蓋過了真相」。但他亦指出:「我們本應完全揚棄該等學說,然而極具公信力的目撃報告卻指稱,中國人能夠藉由脈搏之術非常成功地診斷並治療某些極為難纏的疾病。」

因此,這種看來非常熟悉、並顯然具有神奇效果的醫術,其理論看來卻非常怪異而且錯誤。旅行者看到當地醫生把手指置於病患手腕上,便馬上認定那是測量脈搏的動作。以眼睛所見為判斷,切脈無疑就是脈搏測量。

中國的文獻則證實眼睛所見並不正確。《脈訣》中的論述完全不同於歐洲人所知的任何一種脈搏診斷法。

為何動作相同,所得到的認知卻全然不同呢?三名盲人探求大象的形狀時,其中一人說大象狀似一條細細長長的繩子,另一人說大象有如肥短的柱子,第三個人則說大象是巨大的一團。三人之所以認知都不同,是因為第一個人抓住了大象的尾巴,第二個人抱住了象腿,第三個人摸到的則是大象的肚子。但他們自己都毫不知情。每個人都只認為自己是對的,並對其他人的謬見感到不解。三個人對於同一隻大象都有真實的知識,但每個人所理解的卻又完全不同。

歐洲與中國的醫生對於脈搏測量的認知也是相同的情形。雖然表面上看來一樣,雖然兩者所檢驗的都是「相同的」部位,不過歐洲的脈搏診斷與中國的切脈所持的觀點卻有如抓住象尾與撫摸象肚般地不同。我在之前提到中國醫生測量「脈搏」;「pulse」一詞是英文當中最近似於中文裡「脈」的概念的字了。不過該詞仍只是近似,並非完全相同,而找出其意義範圍則迫使我們重新思考我們對於身體當中視為理所當然的東西。

就如同脈搏。這麼樣的一個概念。

為何我的心靈對於罪惡不能夠像身體對於疾病一樣,具有焦慮、預感、變化、抗體,以及懷疑?為何我的心靈不會在受到罪惡誘惑時而有脈搏跳動……我身染罪惡而臥病在床,並且埋藏腐臭於罪行當中,然而我對於自己的疾病卻沒有預感、沒有脈搏、沒有知覺。

—多恩(John Donne),《初期狀況的祈禱》(Devotions upon Emergent Occasions)

關於人的真相是難以得知的。

有許多事人們不願意說,而他們所說的又有許多不是真的。也有許多事是人們無法說的,因為連他們自己也不知道,因為有許多真相是無法經由內省而得知的。多恩感嘆我們對於自己的心靈狀態一無所知。若將心思轉向內在,則我們會發現就連身體也是難以理解的。我們生病時,可能對於病因、病狀,以及嚴重程度都一無所知。我們甚至可能已經患病卻毫不知情。

不過,多恩暗示身體的不適與心靈的疾病有所不同。我們對於後者毫無概念,無法測知;可謂全然無知。相較之下,前者則「在我們患病之前便使我們產生對於疾病的猜測及憂慮」──雖然只是模糊的預感,雖然「我們並不確定自己生病了」。更甚者,我們具有解決疑問的方法。一隻手可以藉由測知「另外一隻手的脈搏……而了解我們的健康情形」。透過脈搏,我們對於身體的了解遠超過對於沒有脈搏的心靈的了解。

動脈的活動一度受到極大的重視。假如多恩所沉思的是脈搏所未能告訴他的事,則大部分的人注重的是其所透露出的訊息。安提阿王子(prince Antiochus)日漸憔悴衰弱的原因本令眾人猜想不透,結果又是他的脈搏透露了原委。每次他美麗的後母一出現,王子的脈搏便悸動不已。於是一位聰明的醫生由此得知是他受到了愛情以及不可告人之欲求的折磨。一個懂得脈搏訊息的人,能夠藉由脈搏得知一個人所不願或不能說的事。

尤其是不能說的事。人之所以對脈搏如此好奇,是因為人對自己非常好奇,因為人對自己有許多不了解卻又亟欲了解的事物──例如為何會生病、生病後究竟會康復或死去──也因為人相信脈搏能夠解答自己的疑問。

西元前二世紀,中國最早的病例史顯示病患去找淳于意時,並非含糊地求他幫忙,而是明確地請求他為他們把脈。這位偉大的醫生於是遵照所求。在每個病例中,他一到病患住所,便馬上為他把脈,然後開立藥方,並向病患說明:「我之所以知道你患了這種病是因為你的脈搏……」整個過程有如一套儀式,而他所扮演的角色則是脈搏解讀者。

在往後的兩千年之中,把脈仍是內科醫生的主要診療方式。曹雪芹(一七六三歿)在這一幕中所描繪的病患家屬內心所懷抱的希望與猜疑,兩者因而交織出了豐富的意涵。

於是賈蓉同了進去。到了内室,見了秦氏,向賈蓉問道:「這就是尊夫人了?」賈蓉道:「正是。請先生坐下,讓我把賤內的病症說一説,再看脈,如何?」那先生道:「依小弟意下,竟先看脈,再請教病源為是。我初造尊府,本也不知道什麼;但我們馮大爺務必叫小弟過來看看,小弟所以不得不來。如今看了脈息,看小弟説得是不是,再將這些日子的病勢講一講,大家斟酌一個方兒,可用不可用;那時大爺再定奪就是了。」賈蓉道:「先生實在高明,如今恨相見之晚。就請先生看一看脈息,可治不可治,得以使家父母放心。」

兩千多年來,中國、歐洲,以及世界其他地區的人們都對脈搏懷有極大的興趣。原則上,中國的醫生以四種方式來斷定病患的狀況──望、聞、問、切。不過,在行醫時主要採行的是切脈。看他們留下的記載便可知道:沒有關於「聞」的專論;沒有關於「問」的論文;卻有超過一百五十篇關於觸覺徵象的著作。

在西方醫學中也有相同的情形。古希臘的醫生蓋侖著有七篇詳盡探討脈搏的論文,在他的作品全集中占了約一千頁。十六世紀時,薩克森尼亞(Hercules Saxonia)宣稱:「不論現在或未來,脈搏都是醫學中最重要的部分。」拉什(Benjamin Rush)認為,假如只有懂得幾何學的人才能進入柏拉圖的哲學殿堂,則醫學殿堂的大門應刻上:「不懂脈搏之人不准進入。」即使到了一八七八年,一位美國醫生依然聲稱脈搏測量是「內科醫生最有效的診療方式」。他認為自己的話反映了其同業「全體一致的心聲」。

當然,現代醫學的情況已經不同了。過去對於脈搏的分析已被打入古代傳說的冷宮之中。因此我們必須記住:脈搏的跳動與生命之間是有關連的。沒有人能夠否認這一點。

脈搏還在跳動的人必定還活著,而脈搏沒在跳動的人則必定是死了。我們可以觸摸自己的手腕而測知,在我們吃早餐、追趕公車、站在雨中發抖等各種情況下,脈搏有些什麼明顯且獨特的變化。脈搏的跳動與生命之間的關連並非僅是古代或遙遠國度的人們的信仰,而是一種即使在今時今日也依然主宰著我們生命的原理。

脈搏為何會有變化?它能夠有多少種形式的變化?洛可(Julius Rucco)一度將脈博描述為自然與醫生溝通的方式──也就是生命的語言9。不過,其文法與詞彙是什麼?醫生說他們知道。兩千年來,醫生調和病患與其身體的權威仰賴於他們對此神祕語言所可能擁有的理解能力。

然而,中國與歐洲的內科醫生所掌握的語言卻完全不同。

十七世紀時,來到中國的西方旅行者訝異於當地治療師的驚人能力,尤其是他們對脈搏的敏銳觸感。其診斷之精確幾近不可思議。貝克(Thomas Baker)從傳教士的報告中得出結論,認為中國醫生顯然具有「高度的脈搏測量技術,非精通其術者無法想像。」狄德羅(Diderot)的《百科全書》(Encyclopédie)裡有一篇文章指出:「所有旅行者的記載皆顯示這個國度的醫生具有神奇的脈搏測量技術。」針刺或艾灸等醫術也都引人好奇;但直到十九世紀,一般人在談論到中國醫學時,最先想到的仍是「脈搏測量技術」。

不過,這種技術從一開始就是一直是個謎。波因(Michael Boym,一六一二〜一六五九)所翻譯的《脈訣》(在中國廣為流傳的切診專書)拉丁文譯本開始在歐洲流傳時,其讀者完全無法了解。沃頓(William Wotton)已評論道:「帶回此書的傳教士擔心歐洲人會認為此書荒謬無稽;他的疑慮顯然是有根據的。」在他看來,中國人的醫學信念不但錯誤荒謬,而且根本就是無稽之談。《百科全書》裡那篇文章的作者也認為,中國的醫學論述是「一團無可解析的混亂」。甚至是早期對中國醫學最積極的支持者傅羅耶(John Floyer)也不得不承認,中國醫學對於脈搏的論述有時「極為難懂」,而且是「荒誕不經的」。

然而,傅羅耶仍然認為中國人的「荒謬想法」是「經過調整而且能夠適應現實情況的」;他並且加以「證實……中國人已發現脈搏測量的真正技術」。畢竟,中國人得出了結果。傅羅耶的說法概括了歐洲人長久以來評估中國人把脈技巧的兩面拉鋸。奧札納姆(Charles Ozanam)在他探討脈搏生理學的權威性著作中嘲諷中國的脈學,謔稱該等理論中「寓言性的想法蓋過了真相」。但他亦指出:「我們本應完全揚棄該等學說,然而極具公信力的目撃報告卻指稱,中國人能夠藉由脈搏之術非常成功地診斷並治療某些極為難纏的疾病。」

因此,這種看來非常熟悉、並顯然具有神奇效果的醫術,其理論看來卻非常怪異而且錯誤。旅行者看到當地醫生把手指置於病患手腕上,便馬上認定那是測量脈搏的動作。以眼睛所見為判斷,切脈無疑就是脈搏測量。

中國的文獻則證實眼睛所見並不正確。《脈訣》中的論述完全不同於歐洲人所知的任何一種脈搏診斷法。

為何動作相同,所得到的認知卻全然不同呢?三名盲人探求大象的形狀時,其中一人說大象狀似一條細細長長的繩子,另一人說大象有如肥短的柱子,第三個人則說大象是巨大的一團。三人之所以認知都不同,是因為第一個人抓住了大象的尾巴,第二個人抱住了象腿,第三個人摸到的則是大象的肚子。但他們自己都毫不知情。每個人都只認為自己是對的,並對其他人的謬見感到不解。三個人對於同一隻大象都有真實的知識,但每個人所理解的卻又完全不同。

歐洲與中國的醫生對於脈搏測量的認知也是相同的情形。雖然表面上看來一樣,雖然兩者所檢驗的都是「相同的」部位,不過歐洲的脈搏診斷與中國的切脈所持的觀點卻有如抓住象尾與撫摸象肚般地不同。我在之前提到中國醫生測量「脈搏」;「pulse」一詞是英文當中最近似於中文裡「脈」的概念的字了。不過該詞仍只是近似,並非完全相同,而找出其意義範圍則迫使我們重新思考我們對於身體當中視為理所當然的東西。

就如同脈搏。這麼樣的一個概念。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價