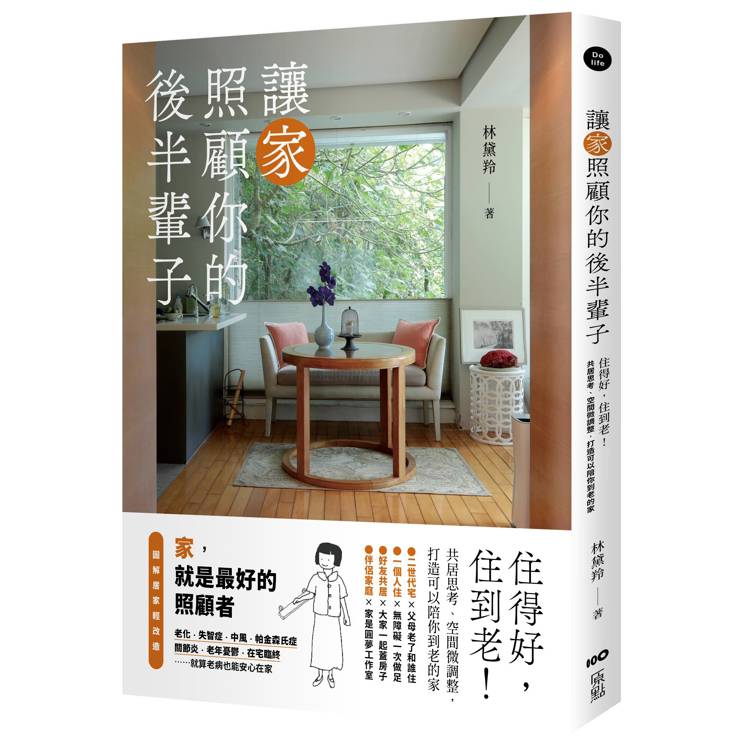

讓家照顧你的後半輩子:住得好,住到老!共居思考、空間微調整,打造可以陪你到老的家

活動訊息

內容簡介

∖讓家成為最好的照顧者∕

住得好,住到老!

共居思考、空間微調整,打造可以陪你到老的家

▌後半輩子,你想怎麼住?

良好心境+優化空間+輔助設備,打造一座給自己,到老都好用的家

․身體老化退化的必然

․未來人力成本、照顧成本提高

․即使老後也想自主、自由的強烈渴望

․期望能在自己的家,舒服地老去

即將走入中老年的我們這一整個世代,是被寵壞的一群,喜歡獨立與自由、喜歡享受與舒適。但只要一提到衰老,多少都會有些抗拒、延遲面對這件事, 更別說去想像自己老後躺床坐輪椅、包尿布,食衣住行都被「保護管束」的生活。然而,老化與退化成為必然,而未來人力物力成本不斷提高,也成為必然。

大多人最先想到的就是自我照顧,努力保養,但忽略了其實還有一個重要的支持和幫手,那就是我們的「家空間」。

在心態上,的確又保持年輕活力,但在居住規劃上,反而要面對現實,做「最壞」的打算,以及做最「務實」的整備,透過適合自己的狀況與需求,進行規劃。

不只「人」可以是照顧者,「家」更可以是助力強大的照顧者。

․空間的好壞、輔助設備影響老化速度—

1.安全水區規劃

2.無障礙行走設計

3.創造家的運動角落

4.針對個人習慣打造好眠臥室

5.讓大腦不憂鬱的日照規劃

6.好清潔好維護的減法設計…….

好的空間不只令人舒適愉悅,甚至可以讓人凍齡,書中提供給你後半輩子家的6大加分關鍵。從心理、身體,以及日常生活雜務多方面切入,提供建議與實作。

此外,也告訴你如何透過5大友善輔助設備,支持高齡的日常。特別是「移動」這件事,無論是上下樓梯的垂直移動,或者解決行動不便的水平移位,如今都有適合的設備可以在家安裝。不僅讓讓照顧者不再負重得以喘息,同時也讓受照顧者可以自主移動,甚至進行復健。

本書告訴你,不一定得全室裝修,或者花費高額成本,只需將現有的(或者未來的)住居做小幅調整,就能擁有後半輩子,貼心照顧你的家。

▌後半輩子,你想和誰住?

二世代宅∣一個人住∣好友共居∣伴侶家庭,重組人生下半場的家模樣

․父母老了住隔壁,一起吃飯各自美好

․兄弟姊妹住附近,打造家族社區

․帶著婆婆移居鄉間,創造老年家人的自主與被需要

․獨居大叔,無障礙如何一次做足?

․好朋友一起蓋房子一起住,這樣好嗎?

․第二人生,家也可以是圓夢工作室

老了要跟誰住?這個問題是否曾經想過。有些人老後不想麻煩孩子,寧可獨居或跟伴侶同住,有的人則害怕獨居,想搬到兒女家、養老院或與親友同住。每個人的生活風格不同,沒有制式答案。

是時候思考這個問題了,不妨先從可以「共老」的成員開始思考,進一步再發想「居住型態」,以及居住地點,最後再好好地整頓、規劃這即將安頓我們的空間。

書中走訪了8組不同的家族、家庭、伴侶。有把父母接來住在對門,再將後陽台打通可以自由進出一起吃飯,卻又各有彼此隱私與生活的例子;有五個從年輕就是好友,成年成家後約了一起蓋房子,準備相伴共居共老的親密與信任;有從城市搬遷到鄉間,透過庭園與空間「算計」,讓婆婆感到有人陪、被需要,連原本的三高都消失的實例。

不論和誰住、或者自己住,重點是感到自在。同住者,既可彼此依賴相處、又可獨立自主,才是未來高齡社會所追求的。

▌就算老病也能安心在家

圖解居家輕改造!給你後半輩子的家check list

․老化、退化—空間調整可以提供活動力,恢復行動力

․失智症—空間規劃視覺提示,建立安全防護網

․中風—居家著重地面及扶手設計,重拾自立機會

․帕金森氏症—地壁善用視覺暗示,協助行動穩定、吞嚥流暢

․關節炎—家用設備輕量化,手扶與走動減壓設計

․老年憂鬱症—空間調整好入眠,找回好心情

․在宅臨終—弄懂臨終狀態,給家人最後一程的舒適

除一般老化之外,失智症、老年憂鬱以及腦中風,都會與居家空間環境產生直接會間接的關係,失智症者不適合隨便搬家,陌生環境常會使失智症者加速惡襪。而腦中風者的居家環境,更需依照患者本身的患部與症狀來設計。書中以手繪插圖的形式,依照不同的病症,一目瞭然地提供空間微調整建議。

難道老了就只能面對一連串的失去與挑戰?並非如此。

讓家照顧自然老去的你……只要預先準備,就能好好地、舒適的在自家空間愉悅的生活,甚至可以讓家空間,支持我們在宅終老,安然走完人生最後一哩路。

住得好,住到老!

共居思考、空間微調整,打造可以陪你到老的家

▌後半輩子,你想怎麼住?

良好心境+優化空間+輔助設備,打造一座給自己,到老都好用的家

․身體老化退化的必然

․未來人力成本、照顧成本提高

․即使老後也想自主、自由的強烈渴望

․期望能在自己的家,舒服地老去

即將走入中老年的我們這一整個世代,是被寵壞的一群,喜歡獨立與自由、喜歡享受與舒適。但只要一提到衰老,多少都會有些抗拒、延遲面對這件事, 更別說去想像自己老後躺床坐輪椅、包尿布,食衣住行都被「保護管束」的生活。然而,老化與退化成為必然,而未來人力物力成本不斷提高,也成為必然。

大多人最先想到的就是自我照顧,努力保養,但忽略了其實還有一個重要的支持和幫手,那就是我們的「家空間」。

在心態上,的確又保持年輕活力,但在居住規劃上,反而要面對現實,做「最壞」的打算,以及做最「務實」的整備,透過適合自己的狀況與需求,進行規劃。

不只「人」可以是照顧者,「家」更可以是助力強大的照顧者。

․空間的好壞、輔助設備影響老化速度—

1.安全水區規劃

2.無障礙行走設計

3.創造家的運動角落

4.針對個人習慣打造好眠臥室

5.讓大腦不憂鬱的日照規劃

6.好清潔好維護的減法設計…….

好的空間不只令人舒適愉悅,甚至可以讓人凍齡,書中提供給你後半輩子家的6大加分關鍵。從心理、身體,以及日常生活雜務多方面切入,提供建議與實作。

此外,也告訴你如何透過5大友善輔助設備,支持高齡的日常。特別是「移動」這件事,無論是上下樓梯的垂直移動,或者解決行動不便的水平移位,如今都有適合的設備可以在家安裝。不僅讓讓照顧者不再負重得以喘息,同時也讓受照顧者可以自主移動,甚至進行復健。

本書告訴你,不一定得全室裝修,或者花費高額成本,只需將現有的(或者未來的)住居做小幅調整,就能擁有後半輩子,貼心照顧你的家。

▌後半輩子,你想和誰住?

二世代宅∣一個人住∣好友共居∣伴侶家庭,重組人生下半場的家模樣

․父母老了住隔壁,一起吃飯各自美好

․兄弟姊妹住附近,打造家族社區

․帶著婆婆移居鄉間,創造老年家人的自主與被需要

․獨居大叔,無障礙如何一次做足?

․好朋友一起蓋房子一起住,這樣好嗎?

․第二人生,家也可以是圓夢工作室

老了要跟誰住?這個問題是否曾經想過。有些人老後不想麻煩孩子,寧可獨居或跟伴侶同住,有的人則害怕獨居,想搬到兒女家、養老院或與親友同住。每個人的生活風格不同,沒有制式答案。

是時候思考這個問題了,不妨先從可以「共老」的成員開始思考,進一步再發想「居住型態」,以及居住地點,最後再好好地整頓、規劃這即將安頓我們的空間。

書中走訪了8組不同的家族、家庭、伴侶。有把父母接來住在對門,再將後陽台打通可以自由進出一起吃飯,卻又各有彼此隱私與生活的例子;有五個從年輕就是好友,成年成家後約了一起蓋房子,準備相伴共居共老的親密與信任;有從城市搬遷到鄉間,透過庭園與空間「算計」,讓婆婆感到有人陪、被需要,連原本的三高都消失的實例。

不論和誰住、或者自己住,重點是感到自在。同住者,既可彼此依賴相處、又可獨立自主,才是未來高齡社會所追求的。

▌就算老病也能安心在家

圖解居家輕改造!給你後半輩子的家check list

․老化、退化—空間調整可以提供活動力,恢復行動力

․失智症—空間規劃視覺提示,建立安全防護網

․中風—居家著重地面及扶手設計,重拾自立機會

․帕金森氏症—地壁善用視覺暗示,協助行動穩定、吞嚥流暢

․關節炎—家用設備輕量化,手扶與走動減壓設計

․老年憂鬱症—空間調整好入眠,找回好心情

․在宅臨終—弄懂臨終狀態,給家人最後一程的舒適

除一般老化之外,失智症、老年憂鬱以及腦中風,都會與居家空間環境產生直接會間接的關係,失智症者不適合隨便搬家,陌生環境常會使失智症者加速惡襪。而腦中風者的居家環境,更需依照患者本身的患部與症狀來設計。書中以手繪插圖的形式,依照不同的病症,一目瞭然地提供空間微調整建議。

難道老了就只能面對一連串的失去與挑戰?並非如此。

讓家照顧自然老去的你……只要預先準備,就能好好地、舒適的在自家空間愉悅的生活,甚至可以讓家空間,支持我們在宅終老,安然走完人生最後一哩路。

目錄

前言 家,就是最好的照顧者

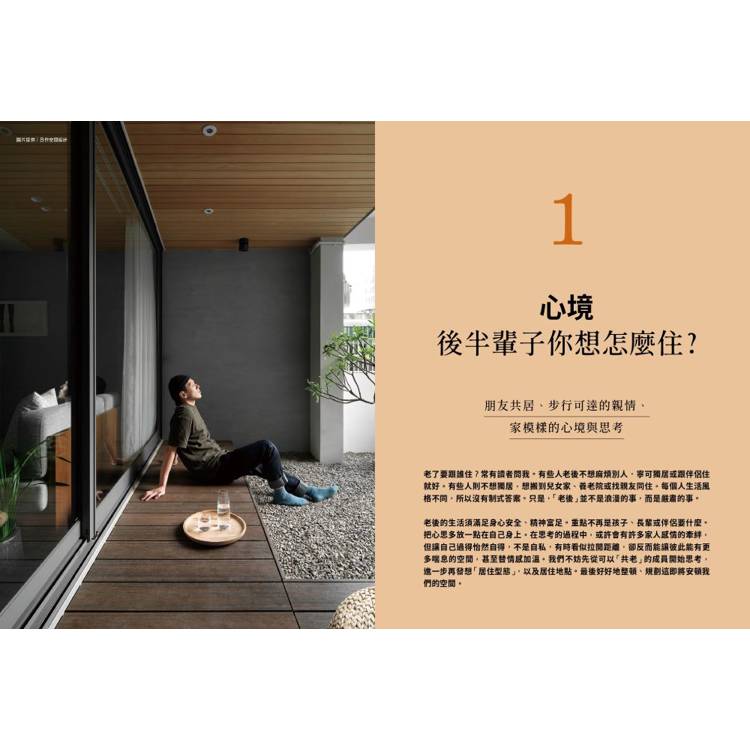

Ch1.心境,後半輩子你想怎麼住?

朋友共居、步行可達的親情?家模樣的心境與思考

Part1.當我們同住在一起!我適合與人共居嗎?

Part2.爸媽老後怎麼住,和誰住?

Part3.和被照顧者一起住,開始長照的日常

Part4.如果,我一個人住

Ch2. 空間,後半輩子家的加分題

空間好壞影響老化速度,千萬別抱著「船到橋頭自然直」心態

Part1.浴廁水區優化與整合

Part2.家的「運動角落」

Part3.睡眠好空間

Part4.無障礙動線

Part5.減法設計

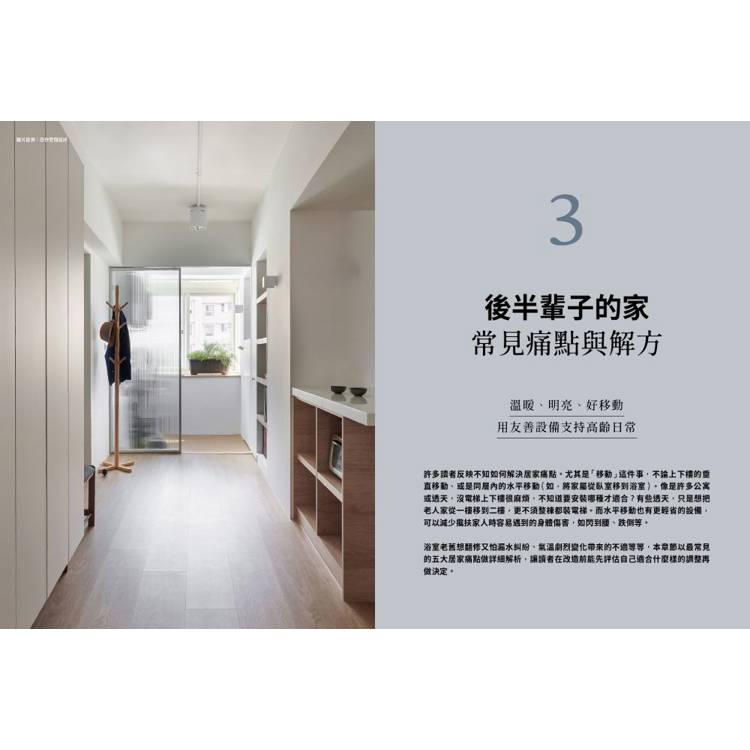

Ch3. 後半輩子的家,常見痛點與解方

溫暖、明亮、好移動,用友善設備支持高齡日常

Part1.好難走!不敢上下樓梯的家

Part2.好暗!不見天日的家

Part3.好冷!寒意刺骨的房間

Part4.漏水!中古與是翻修常有的痛

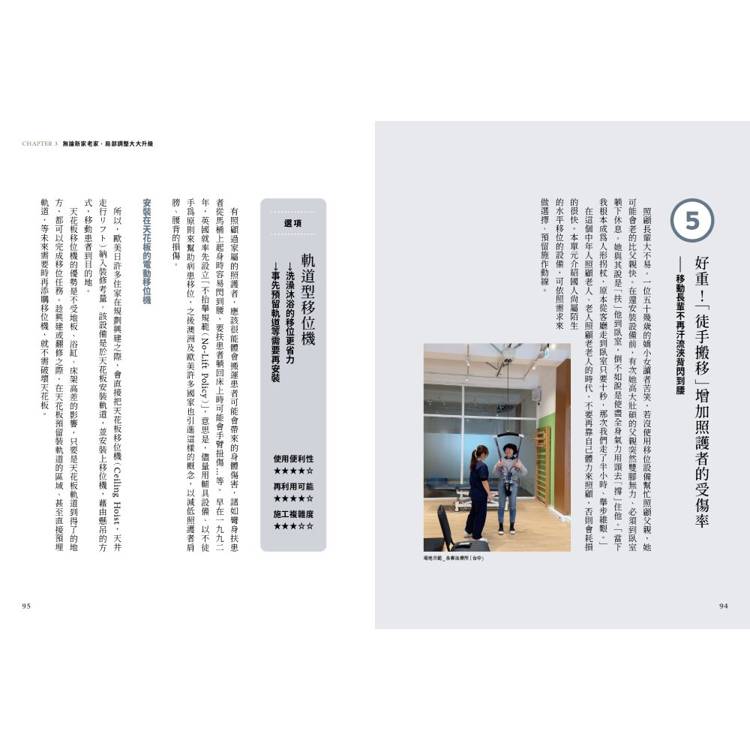

Part5.好重!「徒手搬移」增加照護者受傷率

Ch4.後半輩子,你想和誰住?

二世代、一個人住、共居以及伴侶家庭組合的空間願景書

Case1.二世代宅—住隔壁,一起吃飯∣台北李宅

Case2.二世代宅—帶著婆婆一起移居鄉間∣大溪苑玲

Case3.一個人住—裝修外行大叔的暢行空間∣士林比利

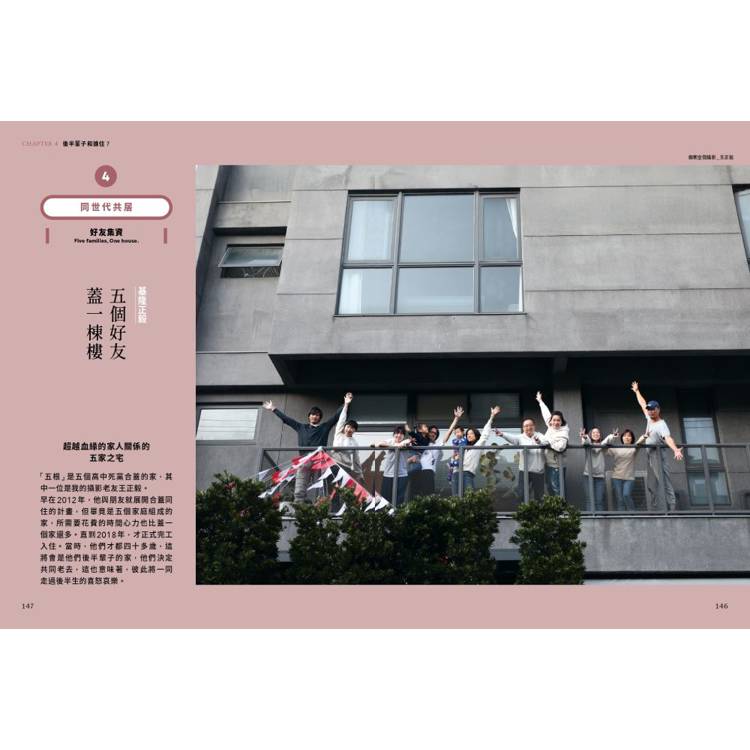

Case4.同世代共居—五個好友蓋一棟樓∣基隆正毅

Case5.伴侶同住—到老都能在家工作∣內湖儀寧

more to see1—住在半山上∣玉芬的家

more to see2—十五坪迷你綠色公寓∣皮耶的家

Case6.伴侶同住—找回到老都好用的空間

Ch5.空間微調!讓家照顧自然老去的你

退化、中風、失智、臨終不怕!就算老病也能安心在家

Part1.老化、退化—

空間調整可以提生活動力、恢復行動力

Part2.失智症—

空間規劃視覺提示,建立安全防護網

Part3.中風—

居家著重地面扶手設計,重拾自主機會

Part4.帕金森氏症—

地壁善用視覺暗示,協助行動穩定、吞嚥流暢

Part5.關節炎—

家用設備輕量化,手扶與走動減壓設計

Part6.老年憂鬱症—

空間調整好入眠,找回好心情

Column在家走完人生最後一哩路

Ch1.心境,後半輩子你想怎麼住?

朋友共居、步行可達的親情?家模樣的心境與思考

Part1.當我們同住在一起!我適合與人共居嗎?

Part2.爸媽老後怎麼住,和誰住?

Part3.和被照顧者一起住,開始長照的日常

Part4.如果,我一個人住

Ch2. 空間,後半輩子家的加分題

空間好壞影響老化速度,千萬別抱著「船到橋頭自然直」心態

Part1.浴廁水區優化與整合

Part2.家的「運動角落」

Part3.睡眠好空間

Part4.無障礙動線

Part5.減法設計

Ch3. 後半輩子的家,常見痛點與解方

溫暖、明亮、好移動,用友善設備支持高齡日常

Part1.好難走!不敢上下樓梯的家

Part2.好暗!不見天日的家

Part3.好冷!寒意刺骨的房間

Part4.漏水!中古與是翻修常有的痛

Part5.好重!「徒手搬移」增加照護者受傷率

Ch4.後半輩子,你想和誰住?

二世代、一個人住、共居以及伴侶家庭組合的空間願景書

Case1.二世代宅—住隔壁,一起吃飯∣台北李宅

Case2.二世代宅—帶著婆婆一起移居鄉間∣大溪苑玲

Case3.一個人住—裝修外行大叔的暢行空間∣士林比利

Case4.同世代共居—五個好友蓋一棟樓∣基隆正毅

Case5.伴侶同住—到老都能在家工作∣內湖儀寧

more to see1—住在半山上∣玉芬的家

more to see2—十五坪迷你綠色公寓∣皮耶的家

Case6.伴侶同住—找回到老都好用的空間

Ch5.空間微調!讓家照顧自然老去的你

退化、中風、失智、臨終不怕!就算老病也能安心在家

Part1.老化、退化—

空間調整可以提生活動力、恢復行動力

Part2.失智症—

空間規劃視覺提示,建立安全防護網

Part3.中風—

居家著重地面扶手設計,重拾自主機會

Part4.帕金森氏症—

地壁善用視覺暗示,協助行動穩定、吞嚥流暢

Part5.關節炎—

家用設備輕量化,手扶與走動減壓設計

Part6.老年憂鬱症—

空間調整好入眠,找回好心情

Column在家走完人生最後一哩路

序/導讀

前言—家就是最好的照顧者

我跟主編老友雅蘭聊到、我們這代老後生活的各種可能性。她說,我們這個世代是被寵壞的一群,喜歡獨立與自由、喜歡享受與舒適。老後根本很難接受躺床坐輪椅、包尿布,食衣住行都被「保護管束」的生活。但,如果我們的觀念不轉換,不先改善居家環境、不試著培養老後自立,卻持續停留在「船到橋頭自然直、萬事靠別人照護」。那等我們這代老了會更辛苦,未來人力物力成本都提高,沒先做好準備的人,很難想像會面臨怎樣的處境。

因為,目前大部分的住宅建案,不論軟硬體、不論是透天或電梯大樓,都是不友善高齡的。也因居家環境不友善、進而導致照護上的不友善。

例如,單邊中風的老伯伯,即使在家也被家人要求坐輪椅、看護隨侍在側。其實他是有能力搭配拐杖、倚靠健側的手腳緩慢行走的,只因家人擔心害怕他跌倒而限制行動。

又例如,有個身體狀況還不錯的阿嬤,卻刻意被家人安排到透天的四樓住,原因是家人認為她愛逛菜市場趴趴走「很危險」,讓她住四樓的話,下樓梯不但不方便、其他樓層的兒孫全都知道, 就可以大幅減少她外出的機率。但阿嬤感覺被家人囚禁,後來身體爆瘦、健康下滑。

時光飛逝,很快就輪到我們老了。如果不想像上述的阿公阿嬤那樣,被「未知的恐懼」困住,至少要先打造安全舒適的老後居住環境。

正因如此,我希望透過本書,提醒更多人重視老後的「居家整備」,把家規劃得舒適又安全,而這安全是包含「身體安全」及「心理安全」的。

身體安全的部份,除第三章案例外,在本書的第五章也探討空間病理,諸如中風、失智、帕金森氏症等空間有關的病症,這些狀況並不盡然適合用「通用設計」的概念去套用,而必須針對症狀來做空間改善與輔助。心理安全則透過第二章及第四章案例篇來思考,如何在心態上住的舒適健康又易於維護。

最後,感謝神的眷顧,讓本書終於順利付梓。感謝我的爸媽與老公,始終默默支持我關心我、讓我做喜歡的事,也謝謝願意分享的每一位屋主、設計師及廠商,慷慨地將你們家的模樣,以及專業提供給大家。

希冀大家能持續且認眞看待準備老後的家,透過居家高齡整備來借力使力、輔助支持老後的身心狀態,將「照顧成本最小化、自立程度最大化」,為自己與家人鋪陳老後的好宅好生活!

讓家空間,成為我們後半輩子美好生活的最大支持,以及最好的照顧者。

我跟主編老友雅蘭聊到、我們這代老後生活的各種可能性。她說,我們這個世代是被寵壞的一群,喜歡獨立與自由、喜歡享受與舒適。老後根本很難接受躺床坐輪椅、包尿布,食衣住行都被「保護管束」的生活。但,如果我們的觀念不轉換,不先改善居家環境、不試著培養老後自立,卻持續停留在「船到橋頭自然直、萬事靠別人照護」。那等我們這代老了會更辛苦,未來人力物力成本都提高,沒先做好準備的人,很難想像會面臨怎樣的處境。

因為,目前大部分的住宅建案,不論軟硬體、不論是透天或電梯大樓,都是不友善高齡的。也因居家環境不友善、進而導致照護上的不友善。

例如,單邊中風的老伯伯,即使在家也被家人要求坐輪椅、看護隨侍在側。其實他是有能力搭配拐杖、倚靠健側的手腳緩慢行走的,只因家人擔心害怕他跌倒而限制行動。

又例如,有個身體狀況還不錯的阿嬤,卻刻意被家人安排到透天的四樓住,原因是家人認為她愛逛菜市場趴趴走「很危險」,讓她住四樓的話,下樓梯不但不方便、其他樓層的兒孫全都知道, 就可以大幅減少她外出的機率。但阿嬤感覺被家人囚禁,後來身體爆瘦、健康下滑。

時光飛逝,很快就輪到我們老了。如果不想像上述的阿公阿嬤那樣,被「未知的恐懼」困住,至少要先打造安全舒適的老後居住環境。

正因如此,我希望透過本書,提醒更多人重視老後的「居家整備」,把家規劃得舒適又安全,而這安全是包含「身體安全」及「心理安全」的。

身體安全的部份,除第三章案例外,在本書的第五章也探討空間病理,諸如中風、失智、帕金森氏症等空間有關的病症,這些狀況並不盡然適合用「通用設計」的概念去套用,而必須針對症狀來做空間改善與輔助。心理安全則透過第二章及第四章案例篇來思考,如何在心態上住的舒適健康又易於維護。

最後,感謝神的眷顧,讓本書終於順利付梓。感謝我的爸媽與老公,始終默默支持我關心我、讓我做喜歡的事,也謝謝願意分享的每一位屋主、設計師及廠商,慷慨地將你們家的模樣,以及專業提供給大家。

希冀大家能持續且認眞看待準備老後的家,透過居家高齡整備來借力使力、輔助支持老後的身心狀態,將「照顧成本最小化、自立程度最大化」,為自己與家人鋪陳老後的好宅好生活!

讓家空間,成為我們後半輩子美好生活的最大支持,以及最好的照顧者。

試閱

Ch4.後半輩子你想和誰住?

二世代、一個人住、共居,以及伴侶家庭組合的空間願景書

一兩個人住,已成為高齡社會的主流。如果一個家庭有三個人住,通常第三個是看護。這樣未必不好,在這注重個人自由及隱私的時代,已有不少調查顯示,不得不同住屋簷下的多世代家庭成員,其幸福感時常是低於單代或獨居的。另外一種趨勢是,共居的大家庭,是由沒有血緣但有友情及相同價值觀的成員組成。三五好友一起買地蓋公寓、一層一戶。不論和誰住、或者自己住,重點是感到自在。同住者,既可彼

此依賴相處、又可獨立自主,才是未來高齡社會所追求的。

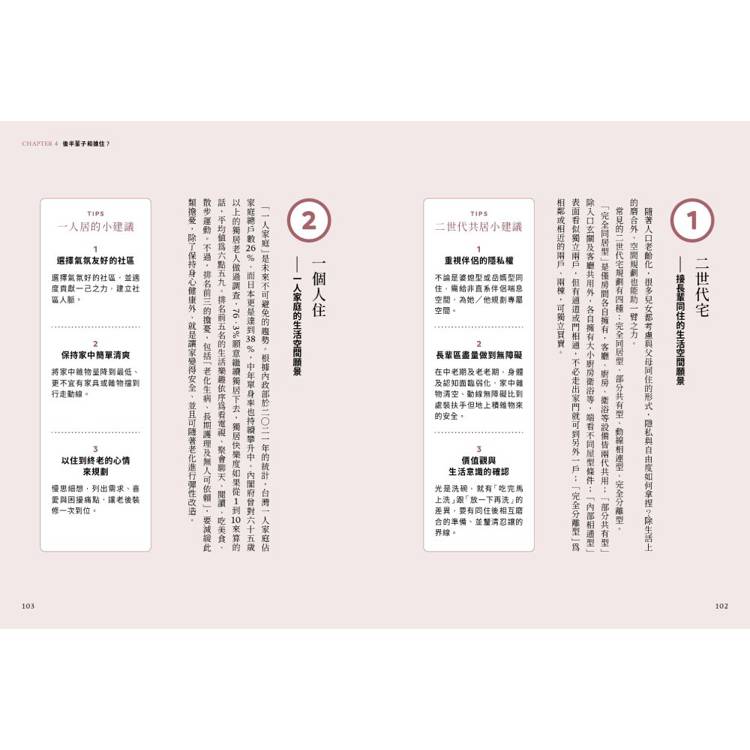

▌類型一.二世代宅

接長輩同住的生活空間願景

隨著人口老齡化,很多兒女都考慮與父母同住的形式,隱私與自由度如何拿捏?除生活上的磨合外、空間規劃也能助一臂之力。

常見的二世代宅規劃有四種:完全同居型、部分共有型、動線相連型、完全分離型。

「完全同居型」是僅房間各自擁有,客廳、廚房、衛浴等設備皆兩代共用;「部分共有型」除入口玄關及客廳共用外,各自擁有大小廚房衛浴等,端看不同屋型條件;「內部相通型」表面看似獨立兩戶,但有通道或門相通,不必走出家門就可到另外一戶;「完全分離型」為相鄰或相近的兩戶、兩棟,可獨立買賣。

Tips. 二世代共居小建議—

1.重視伴侶的隱私權:

不論是婆媳型或岳婿型同住,需給非直系伴侶喘息空間,為她/他規劃專屬空間。

2.長輩區盡量做到無障礙:

在中老期及老老期,身體及認知面臨弱化,家中雜物清空、動線無障礙比到處裝扶手但地上積雜物來得安全。

3.價值觀與生活意識的確認:

光是洗碗就有「吃完馬上洗」跟「放一下再洗」的差異,要有同住後相互磨合的準備、並釐清忍讓的界線。

▌類型二.一個人住

一人家庭的生活空間願景

「一人家庭」是未來不可避免的趨勢。根據內政部於二0二一年的統計,台灣一人家庭佔家庭總戶數26%、而日本更是達到38%,中年單身率也持續攀升中。內閣府曾對65歲以上的獨居老人做過調查,76.3%願意繼續獨居下去,獨居快樂度如果從1~10來算的話,平均值為6.59。排名前五名的生活樂趣依序為看電視、聚會聊天、閱讀、吃美食、散步運動。不過,排名前三的擔憂,包括「老化生病、長期護理及無人可依賴」,要減緩此類擔憂,除了保持身心健康外、就是讓家變得安全、並且可隨著老化進行彈性改造。

Tips.一人居的小建議:

1.選擇氣氛友好的社區:選擇氣氛好的社區,並適度貢獻一己之力,建立社區人脈。

2.保持家中簡單清爽:將家中雜物量降到最低、更不宜有家具或雜物擋到行走動線。

3.以住到終老的心情來規劃:慢思細想,列出需求、喜愛與困擾痛點,讓老後裝修一次到位。

▌類型三.好友共居

平輩好友共居的生活空間願景

同輩共住雖然也是「大家庭」,但與三代同堂大家庭的主要差異,在於「規範性」與「自主性」的比例。同輩共住的大家庭,是由數個「可獨立自主的小家庭」自發共同居住。其自主性大於規範性,沒有由上而下的無理由規定,但每個單元家庭的自制力與自主性的能力就需相對提高。

同輩共住通常是自發的、自願性的,故價值觀與彼此之間的熟稔度都有經過時間的考驗,相較於傳統大家庭,有更多的支援、關心與歡樂。不過這真的很看緣份、一般人很難有這種福份,如果只是一般程度的契合,當同社區的鄰居、住附近反而比較自在。

Tips.好友共居小建議:

1. 有共同互動的空間:不論是中庭、埕或室內的大廳,又或者是某戶家庭開放,作為單元家庭成員互動時的場地。

2.權利義務白紙黑字:產權、水電費、維護管理等,可依照公寓大廈的管理方式擬定。

3.釐清分享與共享的種類:分享是你可以作主決定要分出去多少、共享是大家自己想拿多少就多少;設備、電器、私人衣物、空間定義不能共享,零食食物放在公共空間則通常視為共享。

▌類型四:伴侶家庭的組合—

小家庭生活空間願景

兩人以上的小家庭以核心家庭及夫妻家庭為主,佔國內家庭型態大宗。越來越多的老夫妻選擇不搬去和孩子同住,回歸到結婚生小孩前的兩夫妻狀態。有些人認為年老後要把房子由大換小,但我覺得要看夫妻倆的相處模式。退休後相處時間驟增、夫妻的距離感就顯得特別重要,有充裕的獨處時光、待在一起的時候氣氛更好。

夫妻身體健康時,尊重彼此個性、各自追求生活樂趣與愛好,男性退休後通常會宅在家獨處、渴望有自己的工作室或視聽室。女性則更積極尋求友誼及社會的聯繫、客廳可能成為招待友人聊天聚會的地方。不過,當夫妻身體虛弱時,心態上會轉而想互相幫助、共度時光。因此,家中的空間格局可朝向「健康時自由選擇獨處或互動、體弱時便於彼此幫助與呵護」來思考。

Tips.伴侶家庭小建議:

1.有獨處也有共處的空間:根據倆人的生活習慣,各闢獨處空間,並規劃共處的混合空間當緩衝。

2. 巧妙活用家具保持距離:在混合空間也尊重倆人喜好,例如用兩張單人沙發取代三人沙發,即使在同一空間也有各自舒適的角落。

3. 專屬個人的收納及隔間:在剔除無用雜物後,深思熟慮的收納規劃可讓居家更輕盈,並可用櫃體或拉門來做彈性區隔、因應未來的需求改變

二世代、一個人住、共居,以及伴侶家庭組合的空間願景書

一兩個人住,已成為高齡社會的主流。如果一個家庭有三個人住,通常第三個是看護。這樣未必不好,在這注重個人自由及隱私的時代,已有不少調查顯示,不得不同住屋簷下的多世代家庭成員,其幸福感時常是低於單代或獨居的。另外一種趨勢是,共居的大家庭,是由沒有血緣但有友情及相同價值觀的成員組成。三五好友一起買地蓋公寓、一層一戶。不論和誰住、或者自己住,重點是感到自在。同住者,既可彼

此依賴相處、又可獨立自主,才是未來高齡社會所追求的。

▌類型一.二世代宅

接長輩同住的生活空間願景

隨著人口老齡化,很多兒女都考慮與父母同住的形式,隱私與自由度如何拿捏?除生活上的磨合外、空間規劃也能助一臂之力。

常見的二世代宅規劃有四種:完全同居型、部分共有型、動線相連型、完全分離型。

「完全同居型」是僅房間各自擁有,客廳、廚房、衛浴等設備皆兩代共用;「部分共有型」除入口玄關及客廳共用外,各自擁有大小廚房衛浴等,端看不同屋型條件;「內部相通型」表面看似獨立兩戶,但有通道或門相通,不必走出家門就可到另外一戶;「完全分離型」為相鄰或相近的兩戶、兩棟,可獨立買賣。

Tips. 二世代共居小建議—

1.重視伴侶的隱私權:

不論是婆媳型或岳婿型同住,需給非直系伴侶喘息空間,為她/他規劃專屬空間。

2.長輩區盡量做到無障礙:

在中老期及老老期,身體及認知面臨弱化,家中雜物清空、動線無障礙比到處裝扶手但地上積雜物來得安全。

3.價值觀與生活意識的確認:

光是洗碗就有「吃完馬上洗」跟「放一下再洗」的差異,要有同住後相互磨合的準備、並釐清忍讓的界線。

▌類型二.一個人住

一人家庭的生活空間願景

「一人家庭」是未來不可避免的趨勢。根據內政部於二0二一年的統計,台灣一人家庭佔家庭總戶數26%、而日本更是達到38%,中年單身率也持續攀升中。內閣府曾對65歲以上的獨居老人做過調查,76.3%願意繼續獨居下去,獨居快樂度如果從1~10來算的話,平均值為6.59。排名前五名的生活樂趣依序為看電視、聚會聊天、閱讀、吃美食、散步運動。不過,排名前三的擔憂,包括「老化生病、長期護理及無人可依賴」,要減緩此類擔憂,除了保持身心健康外、就是讓家變得安全、並且可隨著老化進行彈性改造。

Tips.一人居的小建議:

1.選擇氣氛友好的社區:選擇氣氛好的社區,並適度貢獻一己之力,建立社區人脈。

2.保持家中簡單清爽:將家中雜物量降到最低、更不宜有家具或雜物擋到行走動線。

3.以住到終老的心情來規劃:慢思細想,列出需求、喜愛與困擾痛點,讓老後裝修一次到位。

▌類型三.好友共居

平輩好友共居的生活空間願景

同輩共住雖然也是「大家庭」,但與三代同堂大家庭的主要差異,在於「規範性」與「自主性」的比例。同輩共住的大家庭,是由數個「可獨立自主的小家庭」自發共同居住。其自主性大於規範性,沒有由上而下的無理由規定,但每個單元家庭的自制力與自主性的能力就需相對提高。

同輩共住通常是自發的、自願性的,故價值觀與彼此之間的熟稔度都有經過時間的考驗,相較於傳統大家庭,有更多的支援、關心與歡樂。不過這真的很看緣份、一般人很難有這種福份,如果只是一般程度的契合,當同社區的鄰居、住附近反而比較自在。

Tips.好友共居小建議:

1. 有共同互動的空間:不論是中庭、埕或室內的大廳,又或者是某戶家庭開放,作為單元家庭成員互動時的場地。

2.權利義務白紙黑字:產權、水電費、維護管理等,可依照公寓大廈的管理方式擬定。

3.釐清分享與共享的種類:分享是你可以作主決定要分出去多少、共享是大家自己想拿多少就多少;設備、電器、私人衣物、空間定義不能共享,零食食物放在公共空間則通常視為共享。

▌類型四:伴侶家庭的組合—

小家庭生活空間願景

兩人以上的小家庭以核心家庭及夫妻家庭為主,佔國內家庭型態大宗。越來越多的老夫妻選擇不搬去和孩子同住,回歸到結婚生小孩前的兩夫妻狀態。有些人認為年老後要把房子由大換小,但我覺得要看夫妻倆的相處模式。退休後相處時間驟增、夫妻的距離感就顯得特別重要,有充裕的獨處時光、待在一起的時候氣氛更好。

夫妻身體健康時,尊重彼此個性、各自追求生活樂趣與愛好,男性退休後通常會宅在家獨處、渴望有自己的工作室或視聽室。女性則更積極尋求友誼及社會的聯繫、客廳可能成為招待友人聊天聚會的地方。不過,當夫妻身體虛弱時,心態上會轉而想互相幫助、共度時光。因此,家中的空間格局可朝向「健康時自由選擇獨處或互動、體弱時便於彼此幫助與呵護」來思考。

Tips.伴侶家庭小建議:

1.有獨處也有共處的空間:根據倆人的生活習慣,各闢獨處空間,並規劃共處的混合空間當緩衝。

2. 巧妙活用家具保持距離:在混合空間也尊重倆人喜好,例如用兩張單人沙發取代三人沙發,即使在同一空間也有各自舒適的角落。

3. 專屬個人的收納及隔間:在剔除無用雜物後,深思熟慮的收納規劃可讓居家更輕盈,並可用櫃體或拉門來做彈性區隔、因應未來的需求改變

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價