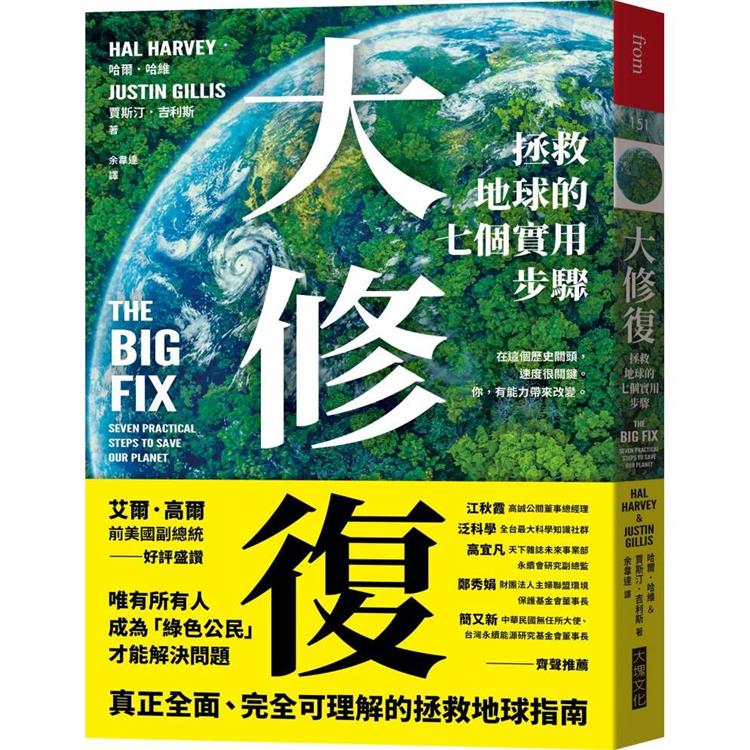

大修復:拯救地球的七個實用步驟

The Big Fix Seven Practical Steps To Save Our Planet

活動訊息

內容簡介

唯有所有人都成為「綠色公民」才能解決問題

真正全面、完全可理解的拯救地球指南

站出來發聲並要求政府負責,確保你的家、你的城鎮、你的國家做出更永續的決策。

我們得運用民主的工具拉動這些控制桿,將世界導向更美好的未來。

在這個歷史關頭,速度很關鍵。你,有能力帶來改變。

艾爾.高爾(前美國副總統)

伊麗莎白.寇伯特(《第六次大滅絕》作者)

約翰.杜爾(《OKR實現淨零排放的行動計畫》作者)

比爾.麥基本(美國著名環保議題推動者、作家、記者)

好評盛讚

江秋霞(高誠公關董事總經理)

泛科學(全台最大科學知識社群)

高宜凡(天下雜誌未來事業部永續會研究副總監)

鄭秀娟(財團法人主婦聯盟環境保護基金會董事長)

簡又新(中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長)

齊聲推薦

這本啟發人心的實用指南,

引導人們發揮一己之力,

將溫室氣體排放降到零,

藉以拯救氣候與我們的地球環境。

這是一本人人必備的行動計畫。

如果你認為身為地球公民的自己對抗氣候變遷的方式,只有認真做資源回收、安裝智慧電表、少吃點,或捐錢給環保團體,那這本書可以讓你有更多實際的做法。

能源政策顧問哈爾.哈維和《紐約時報》資深記者賈斯汀.吉利斯透過本書引導一般民眾在電力、交通運輸、建築、工業發展、都市化、土地利用,及新興綠能科技等七大領域,採取人人可做到的必要變革,以大幅降低溫室氣體排放量。書中同時分享一群落實改變的人的故事。

兩位作者以生動易懂的文筆,闡述政治經濟體實際運作方式,揭露要蓋哪種發電廠、新車能源效能等是誰在做決策;而一般民眾該如何參與這些決策,並確保這些決策對氣候是最有利的,以培養綠色公民意識。

這本書充滿真實故事和令人信服的證據,概述美國如何領導全球解決氣候危機的決心及可行的指南。商業領袖、活動人士和各級決策者將從本書概述的務實方法中得到啟發。

——艾爾.高爾(Al Gore,前美國副總統、國際知名的環境活動家)

聰明、真誠且平易近人,探討了我們這個時代的關鍵問題:公民如何促使應對氣候變化的行動。

——伊麗莎白.寇伯特(Elizabeth Kolbert),普利茲獎得主,《第六次大滅絕》作者

沒有人比哈維更能把握氣候政策及評估做什麼實際上能奏效;沒有人比吉利斯更能闡釋氣候科學。他們一起提供了拯救適居地球的大膽藍圖。

——約翰.杜爾(John Doerr),《OKR實現淨零排放的行動計畫》作者

這是一本真正全面、完全可理解的指南,告訴我們可以且必須做的事情,改變我們對能源的使用方式。這本書對任何想參與人類歷史上最偉大的科技革命的人都非常有用。

——比爾.麥基本(Bill McKibben,美國著名環保議題推動者、作家、記者)

哈維和吉利斯透過這本實事求是的書,使應對氣候變化而戰顯得不那麼令人生畏,他們深入淺出地探討了普通市民如何產生影響的方法……對於新興活動家來說,這是一本實用的指南。

——《出版人週刊》(Publishers Weekly)

真正全面、完全可理解的拯救地球指南

站出來發聲並要求政府負責,確保你的家、你的城鎮、你的國家做出更永續的決策。

我們得運用民主的工具拉動這些控制桿,將世界導向更美好的未來。

在這個歷史關頭,速度很關鍵。你,有能力帶來改變。

艾爾.高爾(前美國副總統)

伊麗莎白.寇伯特(《第六次大滅絕》作者)

約翰.杜爾(《OKR實現淨零排放的行動計畫》作者)

比爾.麥基本(美國著名環保議題推動者、作家、記者)

好評盛讚

江秋霞(高誠公關董事總經理)

泛科學(全台最大科學知識社群)

高宜凡(天下雜誌未來事業部永續會研究副總監)

鄭秀娟(財團法人主婦聯盟環境保護基金會董事長)

簡又新(中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長)

齊聲推薦

這本啟發人心的實用指南,

引導人們發揮一己之力,

將溫室氣體排放降到零,

藉以拯救氣候與我們的地球環境。

這是一本人人必備的行動計畫。

如果你認為身為地球公民的自己對抗氣候變遷的方式,只有認真做資源回收、安裝智慧電表、少吃點,或捐錢給環保團體,那這本書可以讓你有更多實際的做法。

能源政策顧問哈爾.哈維和《紐約時報》資深記者賈斯汀.吉利斯透過本書引導一般民眾在電力、交通運輸、建築、工業發展、都市化、土地利用,及新興綠能科技等七大領域,採取人人可做到的必要變革,以大幅降低溫室氣體排放量。書中同時分享一群落實改變的人的故事。

兩位作者以生動易懂的文筆,闡述政治經濟體實際運作方式,揭露要蓋哪種發電廠、新車能源效能等是誰在做決策;而一般民眾該如何參與這些決策,並確保這些決策對氣候是最有利的,以培養綠色公民意識。

這本書充滿真實故事和令人信服的證據,概述美國如何領導全球解決氣候危機的決心及可行的指南。商業領袖、活動人士和各級決策者將從本書概述的務實方法中得到啟發。

——艾爾.高爾(Al Gore,前美國副總統、國際知名的環境活動家)

聰明、真誠且平易近人,探討了我們這個時代的關鍵問題:公民如何促使應對氣候變化的行動。

——伊麗莎白.寇伯特(Elizabeth Kolbert),普利茲獎得主,《第六次大滅絕》作者

沒有人比哈維更能把握氣候政策及評估做什麼實際上能奏效;沒有人比吉利斯更能闡釋氣候科學。他們一起提供了拯救適居地球的大膽藍圖。

——約翰.杜爾(John Doerr),《OKR實現淨零排放的行動計畫》作者

這是一本真正全面、完全可理解的指南,告訴我們可以且必須做的事情,改變我們對能源的使用方式。這本書對任何想參與人類歷史上最偉大的科技革命的人都非常有用。

——比爾.麥基本(Bill McKibben,美國著名環保議題推動者、作家、記者)

哈維和吉利斯透過這本實事求是的書,使應對氣候變化而戰顯得不那麼令人生畏,他們深入淺出地探討了普通市民如何產生影響的方法……對於新興活動家來說,這是一本實用的指南。

——《出版人週刊》(Publishers Weekly)

目錄

序章

第一章 學習曲線

第二章 電力開關

拉動控制桿/為支持潔淨能源的行動發聲

第三章 我們生活與工作的地方

拉動控制桿/瞭解你所在城市是否已實行建築能源使用的新規範

第四章 受制於油桶

拉動控制桿/改開電動車

第五章 都市星球

拉動控制桿/支持完全街道、支持自行車道

第六章 人、土地、食物

拉動控制桿/少吃肉

第七章 我們生產的物品

拉動控制桿/支持「乾淨採購」

第八章 創新未來

拉動控制桿/在個人職場及投資行為中為氣候問題發聲

第九章 說「我願意」

謝辭

注釋

參考書目

插圖說明

第一章 學習曲線

第二章 電力開關

拉動控制桿/為支持潔淨能源的行動發聲

第三章 我們生活與工作的地方

拉動控制桿/瞭解你所在城市是否已實行建築能源使用的新規範

第四章 受制於油桶

拉動控制桿/改開電動車

第五章 都市星球

拉動控制桿/支持完全街道、支持自行車道

第六章 人、土地、食物

拉動控制桿/少吃肉

第七章 我們生產的物品

拉動控制桿/支持「乾淨採購」

第八章 創新未來

拉動控制桿/在個人職場及投資行為中為氣候問題發聲

第九章 說「我願意」

謝辭

注釋

參考書目

插圖說明

序/導讀

序章

世界正陷入一片火海。

但不容易察覺到火光,因為我們掩飾得很好。不過你聽得見火焰的聲響──當飛機畫過天際,噴射引擎發出的轟轟聲;透過輸電線傳輸大量電力的電廠發出的嗡嗡聲;開車上班,汽車引擎發出的隆隆聲。

一九九○年,草率展開入侵的海珊(Saddam Hussein),他的軍隊在被美軍逼離科威特時,點燃數百個油井,引起地獄般的大火。這場大火的濃煙不僅直抵歐洲,甚至在國際太空站都能看到火光,猛烈程度讓人聯想到但丁(Dante Alighieri)的《神曲.地獄篇》(The Divine Comedy I: Inferno)。上萬名的消防員與工作人員花費九個月才將火撲滅。

然而,即便在火災最劇烈之時,科威特的油井大火每天燒掉的石油,只占人類每日化石燃料用量的百分之二。想像有著五十場科威特等級的大火年復一年、日復一日地燃燒,你就能稍微理解,人類如何供應工業文明社會所需要的能源。

所有生活在富裕國家的人,都對這場大火有所貢獻。當你和你的鄰居在夜間點亮燈火,某座燃煤或燃氣電廠就可能要增加燃料用量(儘管只有一點點),以提供電力。洗澡時,會點燃熱水器中的天然氣。開車上班時,你車內的引擎會燃燒死亡許久的沼澤藻類沉澱的提煉物,以每分鐘六千次的頻率,在你面前的幾呎處輕輕爆炸──雖然經過消音,但仍然是種爆炸。

你買的衣服、冬日待在室內的溫暖、夏日所感受的清涼──上述的舒適感,都來自於隱藏在化學工廠、電廠、暖爐與引擎之間的火焰。若把能源使用量以火柴棒計算,每個美國人每週會點燃將近五百萬枝火柴。即便在相對貧窮、但正逐漸追上的國家,如中國,這個數值也是接近兩百萬枝。

人類在無形之中,升高地球的氣溫,因為火焰製造出的這些氣體改變大氣,留住更多來自太陽的能量。雖然多數人很難將自己的所作所為,與這個緩慢發展的緊急狀況作連結,但我們逐漸在日常生活中感受到影響:打破歷史紀錄的熱浪、海平面上升讓大型城市淹水、愈來愈多難以控制的野火不僅燒毀家園,也汙染空氣並縮短人類壽命。南北兩極的冰帽開始融化,曾經冰封的苔原竟也遭受祝融。我們也可能讓全球的食物供應鏈陷入危機。

人類文明面臨重大的道德與現實兩難:我們要如何一方面延續帶領數十億人脫離貧窮的經濟成長(我的意思是,讓仍深陷貧窮的人享受經濟發展),但同時撲滅威脅著我們唯一家園的大火?

許多人嘗試以自己的方式幫忙:或許透過買一台Prius 節能汽車或電動車、認真做資源回收、安裝智慧電表、少吃點,甚至是捐錢給環保團體。這些行動很重要,但光靠這些是不夠的。一個又一個決定少開點車、在屋頂安裝太陽能板的覺醒「綠色消費者」(green consumers),也無法拯救世界。因為問題實在太過龐大。

唯有所有人都成為「綠色公民」(green citizens)才能解決問題。我們得一起關注那些數量少、但久而久之卻能帶來重大改變的公共政策。這需要一致的計畫,所有關心此議題的公民、商業領袖、科技發明家與政治人物都能理解的計畫。明確的策略能帶來力量,(我們希望)也能同時產生推動必要轉變的決心,還有降低相關成本與風險的技術。

好消息是,轉變已在世界各地遍地開花。這是英國自十九世紀以來,首度可以好幾個禮拜完全不仰賴燃煤發電。這個帶領世界進到工業革命(和對化石燃料的無底洞渴望)的國家,看似愈來愈堅決要帶我們脫離對煤礦的依賴。

有時候,我們需要改變的地方,就深藏在壁櫥裡:在美國奧勒岡州,數千個加裝數位控制器的熱水器,能夠因應電網的狀態做出調整。當電力總體需求較高時,熱水器就會暫緩使用能源;當電力總體需求降低時,熱水器會啟動、儲存熱能以備所需。這種創新有助於電網納入較多元的發電方式,如風力機和太陽能板。而且沒有人會需要洗冷水澡。

有時候,這些改變在山坡上處處可見:在北卡羅萊納州,因為州政府決定開放低成本再生能源進行公平競爭,使得太陽能板遍地開花。這波改變的浪潮,很快就能在海上見到:龐大的新興產業正在美國東北部蓄勢待發,打造離岸風力機。改變也出現在都市中心:在德國,豪華的新公寓提供住戶希望擁有的全套環境控制系統,其用電量比吹風機還少。在中國,市場也漸漸偏好電動車與電動巴士。

換句話說,解決方案早就存在,而且將會出現更多解決方案。若我們使用這些解決方案的規模夠大,在過渡到潔淨能源的期間,我們便無須犧牲生活水準以及經濟需求。但我們實行新解方的速度還不夠快。結合著傲慢、慣性和政治鬧劇的惡兆,阻礙著我們能源轉型的步伐。

在這個歷史關頭,速度很關鍵。世界各國在二○一五年於巴黎附近舉行的那場會議上,同意努力維持地球的氣溫不會升到引發災難的層級。他們設下明確的上限:與工業革命前的平均氣溫相比,氣溫只能最多增加攝氏兩度,或者華氏三.六度。他們也設下理想目標:維持升溫在攝氏一.五度以內。若跟我們每日感受到的溫差相比,這數字聽起來很小,但均分到整個地球的話,這個數值其實非常大。不幸的是,人類過去幾世紀燃燒的化石燃料,已讓地球升溫超過攝氏一度,所以我們與危險溫區的距離剩下不到一半。而且我們距離能夠達成那場巴黎會議上約定的目標軌道還很遠。若我們快速衝過上限,災難就在另一頭等著我們。我們已經從下面的事件中,預先體會災難來臨的景貌:摧毀美國西部城鎮的大火、耗盡供水系統的乾旱、讓氣溫升到超過華氏一百二十度(約攝氏四十八.八九度)的熱浪。

若想達成巴黎會議的目標,我們就不能燃燒太多的化石燃料。要達成所謂的「二C目標」(2C goal),我們必須在二○五○年左右(距今不到三十年),為化石燃料時代畫下句點。若欲走上達成目標的道路,我們得在下個十年內大大減低碳排放。但全世界的碳排放,並沒有在減少,反而還在增加。

沒有國家走在達成目標的軌道上,雖然許多國家(尤其是歐洲國家)正在努力。美國總統拜登(Joseph R. Biden)也替美國設定很有野心的新目標,但就算他做得再多,氣候危機絕非是一、兩屆總統任期內可以解決的。就跟其他國家一樣,美國需要展開為期數十年的減碳排進程。而且無論華府怎麼協助,多數的工作都需要由州政府與地方社區完成。

或許你聽過「現在要阻止災難已經太遲」的說法。從某種角度上來說,這說法沒錯:之所以把限制設在攝氏二度,不是因為這最安全,而是因為這最有可行性(而且是勉強可行)。看看我們目睹過的大火、暴雨和沿岸水災,我們若得活在比目前升溫還多一倍的世界,生活會更具挑戰。但從另一個角度來說,亡羊補牢,為時未晚;只要地底下還蘊藏著一磅的煤炭或一桶石油,我們就還握有主動權。我們可以選擇不燃燒它們,而這種努力就能帶來更好的世界。若從這視角來看,解決氣候危機永遠不嫌晚。我們還有時間避開最嚴重的傷害、避免生靈塗炭、對得起後代子孫。

許多人的付出,讓我們感到十分振奮。然而,我們可能會不清楚該做什麼:這問題如此巨大,我們覺得自身渺小。在本書中,我們的目標是列出那些你可以做出最大影響的基層政治參與手段,因為你有能力帶來改變。這問題確實很巨大,但也代表我們每個人都可以處理其中的一小部分。

我們可能是樂觀主義者,但我們並不天真。我們的經歷讓我們對這世界的科技、經濟與政治複雜度有深刻理解。哈爾是名機械工程師──三十年前,在你可以買到電動車之前,他便打造自己的電動車,並用太陽能板充電。數十年來,他針對如何加速潔淨能源轉型,為全世界的政治領袖提供建議。對於哪些政策有效或無效,以及什麼是最佳的倡議做法,他很有經驗。與此同時,賈斯汀有著四十年的記者資歷,其中約十年是擔任《紐約時報》(New York Times)氣候科學的首席記者。他很清楚好故事如何帶來改變的力量。

在本書中,我們不會糾結在那些我們認為政治上不可行的改變。譬如許多經濟學家認為,針對溫室氣體課徵重稅,對解決這問題有很大的助益──如果真的能付諸實行的話,這方案確實有機會。但三十年來,光是推動溫和的碳稅(溫和到其實沒什麼作用)在華府就毫無進展。因此,本書不會建議你花費時間和金錢,在那些奠基於過往經驗無法在剩餘時間裡實現我們「二C目標」的事情上。我們會聚焦在那些讓我們付出的時間與精力,有望帶來最大回報的行動。

在本書中,我們將人類經濟分為七大領域:前六個是目前碳排問題貢獻最大的那些經濟部門,第七個領域則是在科技與財務上,能夠幫助減少碳排放的創新。要拯救氣候環境,就得在這七個領域都有實際的進展,直到碳排放降到接近零,而我們在每個章節中,都會指引你要怎麼做才能發揮影響力,把事情導向正確的方向。乾淨的電網是關鍵的第一步,因為乾淨的電力能在其他的經濟環節取代骯髒的化石燃料。我們將深入討論人類社會如何減少建築裡的能源浪費,以及如何減少交通運輸系統的碳排放。人類生產食物與管理土地的方式也需要改變,而當人們從鄉村聚集到都市時,也需要建設更永續的城市。我們將介紹幾種方案,可以減少生產商品的工廠所排出的溫室氣體。儘管我們很清楚能帶來改變的許多手段,但有些地方仍毫無端倪──所以在最後一章裡,我們將展示社會可以怎麼做來催化改變。在本書的副標中,我們稱之為「步驟」,但不意味著這些步驟有其先後順序。人類社會需要同時實行這些步驟。

在拯救氣候之戰,科技將扮演重要的角色。但比新技術更迫切的是更好的政策,才能確保我們得以廣泛應用這些技術並帶來真的改變。你或許會以為,這些決策都是由企業和政府所決定,人民很少有機會能參與。但這並不完全正確。當你居住的城鎮要決定建築規範的嚴格程度時,以及決定在接下來數十年裡,新建案被允許浪費多少能源時,你可以猜得到,許多地方建商會發揮影響力,試圖得到最寬鬆的規範。你,身為公民,也可以發揮你的影響力。在你居住的州中,負責決議興建哪種電廠的委員會,依法要聆聽大眾的聲音,並將人民的利益考慮在內。而你的州民選官員,他們的影響力比你想像得大:他們能決定哪種車能在市場販售,也能決定電器的能源效率要多高。諸如此類的行動,只要你仔細挑選並積極參與,綜合起來就成為解決氣候危機的解方。你可以將這些在不同政府層級做出的決策,視為實際影響經濟發展方向的神祕控制桿。它們之所以神祕,是因為多數公民並不了解;這本書想傳達的核心理念之一,就是是時候去認識它們了。

這些決策定案之際,你的聲音有被聽見嗎?這是本書的精髓所在:如何從「綠色消費者」轉變為「綠色公民」:站出來發聲並要求政府負責任、確保你的家、你的城鎮、你的州和整個國家做出更永續的決策。我們得運用民主的工具拉動這些控制桿,將世界導向更美好的未來。

世界正陷入一片火海。

但不容易察覺到火光,因為我們掩飾得很好。不過你聽得見火焰的聲響──當飛機畫過天際,噴射引擎發出的轟轟聲;透過輸電線傳輸大量電力的電廠發出的嗡嗡聲;開車上班,汽車引擎發出的隆隆聲。

一九九○年,草率展開入侵的海珊(Saddam Hussein),他的軍隊在被美軍逼離科威特時,點燃數百個油井,引起地獄般的大火。這場大火的濃煙不僅直抵歐洲,甚至在國際太空站都能看到火光,猛烈程度讓人聯想到但丁(Dante Alighieri)的《神曲.地獄篇》(The Divine Comedy I: Inferno)。上萬名的消防員與工作人員花費九個月才將火撲滅。

然而,即便在火災最劇烈之時,科威特的油井大火每天燒掉的石油,只占人類每日化石燃料用量的百分之二。想像有著五十場科威特等級的大火年復一年、日復一日地燃燒,你就能稍微理解,人類如何供應工業文明社會所需要的能源。

所有生活在富裕國家的人,都對這場大火有所貢獻。當你和你的鄰居在夜間點亮燈火,某座燃煤或燃氣電廠就可能要增加燃料用量(儘管只有一點點),以提供電力。洗澡時,會點燃熱水器中的天然氣。開車上班時,你車內的引擎會燃燒死亡許久的沼澤藻類沉澱的提煉物,以每分鐘六千次的頻率,在你面前的幾呎處輕輕爆炸──雖然經過消音,但仍然是種爆炸。

你買的衣服、冬日待在室內的溫暖、夏日所感受的清涼──上述的舒適感,都來自於隱藏在化學工廠、電廠、暖爐與引擎之間的火焰。若把能源使用量以火柴棒計算,每個美國人每週會點燃將近五百萬枝火柴。即便在相對貧窮、但正逐漸追上的國家,如中國,這個數值也是接近兩百萬枝。

人類在無形之中,升高地球的氣溫,因為火焰製造出的這些氣體改變大氣,留住更多來自太陽的能量。雖然多數人很難將自己的所作所為,與這個緩慢發展的緊急狀況作連結,但我們逐漸在日常生活中感受到影響:打破歷史紀錄的熱浪、海平面上升讓大型城市淹水、愈來愈多難以控制的野火不僅燒毀家園,也汙染空氣並縮短人類壽命。南北兩極的冰帽開始融化,曾經冰封的苔原竟也遭受祝融。我們也可能讓全球的食物供應鏈陷入危機。

人類文明面臨重大的道德與現實兩難:我們要如何一方面延續帶領數十億人脫離貧窮的經濟成長(我的意思是,讓仍深陷貧窮的人享受經濟發展),但同時撲滅威脅著我們唯一家園的大火?

許多人嘗試以自己的方式幫忙:或許透過買一台Prius 節能汽車或電動車、認真做資源回收、安裝智慧電表、少吃點,甚至是捐錢給環保團體。這些行動很重要,但光靠這些是不夠的。一個又一個決定少開點車、在屋頂安裝太陽能板的覺醒「綠色消費者」(green consumers),也無法拯救世界。因為問題實在太過龐大。

唯有所有人都成為「綠色公民」(green citizens)才能解決問題。我們得一起關注那些數量少、但久而久之卻能帶來重大改變的公共政策。這需要一致的計畫,所有關心此議題的公民、商業領袖、科技發明家與政治人物都能理解的計畫。明確的策略能帶來力量,(我們希望)也能同時產生推動必要轉變的決心,還有降低相關成本與風險的技術。

好消息是,轉變已在世界各地遍地開花。這是英國自十九世紀以來,首度可以好幾個禮拜完全不仰賴燃煤發電。這個帶領世界進到工業革命(和對化石燃料的無底洞渴望)的國家,看似愈來愈堅決要帶我們脫離對煤礦的依賴。

有時候,我們需要改變的地方,就深藏在壁櫥裡:在美國奧勒岡州,數千個加裝數位控制器的熱水器,能夠因應電網的狀態做出調整。當電力總體需求較高時,熱水器就會暫緩使用能源;當電力總體需求降低時,熱水器會啟動、儲存熱能以備所需。這種創新有助於電網納入較多元的發電方式,如風力機和太陽能板。而且沒有人會需要洗冷水澡。

有時候,這些改變在山坡上處處可見:在北卡羅萊納州,因為州政府決定開放低成本再生能源進行公平競爭,使得太陽能板遍地開花。這波改變的浪潮,很快就能在海上見到:龐大的新興產業正在美國東北部蓄勢待發,打造離岸風力機。改變也出現在都市中心:在德國,豪華的新公寓提供住戶希望擁有的全套環境控制系統,其用電量比吹風機還少。在中國,市場也漸漸偏好電動車與電動巴士。

換句話說,解決方案早就存在,而且將會出現更多解決方案。若我們使用這些解決方案的規模夠大,在過渡到潔淨能源的期間,我們便無須犧牲生活水準以及經濟需求。但我們實行新解方的速度還不夠快。結合著傲慢、慣性和政治鬧劇的惡兆,阻礙著我們能源轉型的步伐。

在這個歷史關頭,速度很關鍵。世界各國在二○一五年於巴黎附近舉行的那場會議上,同意努力維持地球的氣溫不會升到引發災難的層級。他們設下明確的上限:與工業革命前的平均氣溫相比,氣溫只能最多增加攝氏兩度,或者華氏三.六度。他們也設下理想目標:維持升溫在攝氏一.五度以內。若跟我們每日感受到的溫差相比,這數字聽起來很小,但均分到整個地球的話,這個數值其實非常大。不幸的是,人類過去幾世紀燃燒的化石燃料,已讓地球升溫超過攝氏一度,所以我們與危險溫區的距離剩下不到一半。而且我們距離能夠達成那場巴黎會議上約定的目標軌道還很遠。若我們快速衝過上限,災難就在另一頭等著我們。我們已經從下面的事件中,預先體會災難來臨的景貌:摧毀美國西部城鎮的大火、耗盡供水系統的乾旱、讓氣溫升到超過華氏一百二十度(約攝氏四十八.八九度)的熱浪。

若想達成巴黎會議的目標,我們就不能燃燒太多的化石燃料。要達成所謂的「二C目標」(2C goal),我們必須在二○五○年左右(距今不到三十年),為化石燃料時代畫下句點。若欲走上達成目標的道路,我們得在下個十年內大大減低碳排放。但全世界的碳排放,並沒有在減少,反而還在增加。

沒有國家走在達成目標的軌道上,雖然許多國家(尤其是歐洲國家)正在努力。美國總統拜登(Joseph R. Biden)也替美國設定很有野心的新目標,但就算他做得再多,氣候危機絕非是一、兩屆總統任期內可以解決的。就跟其他國家一樣,美國需要展開為期數十年的減碳排進程。而且無論華府怎麼協助,多數的工作都需要由州政府與地方社區完成。

或許你聽過「現在要阻止災難已經太遲」的說法。從某種角度上來說,這說法沒錯:之所以把限制設在攝氏二度,不是因為這最安全,而是因為這最有可行性(而且是勉強可行)。看看我們目睹過的大火、暴雨和沿岸水災,我們若得活在比目前升溫還多一倍的世界,生活會更具挑戰。但從另一個角度來說,亡羊補牢,為時未晚;只要地底下還蘊藏著一磅的煤炭或一桶石油,我們就還握有主動權。我們可以選擇不燃燒它們,而這種努力就能帶來更好的世界。若從這視角來看,解決氣候危機永遠不嫌晚。我們還有時間避開最嚴重的傷害、避免生靈塗炭、對得起後代子孫。

許多人的付出,讓我們感到十分振奮。然而,我們可能會不清楚該做什麼:這問題如此巨大,我們覺得自身渺小。在本書中,我們的目標是列出那些你可以做出最大影響的基層政治參與手段,因為你有能力帶來改變。這問題確實很巨大,但也代表我們每個人都可以處理其中的一小部分。

我們可能是樂觀主義者,但我們並不天真。我們的經歷讓我們對這世界的科技、經濟與政治複雜度有深刻理解。哈爾是名機械工程師──三十年前,在你可以買到電動車之前,他便打造自己的電動車,並用太陽能板充電。數十年來,他針對如何加速潔淨能源轉型,為全世界的政治領袖提供建議。對於哪些政策有效或無效,以及什麼是最佳的倡議做法,他很有經驗。與此同時,賈斯汀有著四十年的記者資歷,其中約十年是擔任《紐約時報》(New York Times)氣候科學的首席記者。他很清楚好故事如何帶來改變的力量。

在本書中,我們不會糾結在那些我們認為政治上不可行的改變。譬如許多經濟學家認為,針對溫室氣體課徵重稅,對解決這問題有很大的助益──如果真的能付諸實行的話,這方案確實有機會。但三十年來,光是推動溫和的碳稅(溫和到其實沒什麼作用)在華府就毫無進展。因此,本書不會建議你花費時間和金錢,在那些奠基於過往經驗無法在剩餘時間裡實現我們「二C目標」的事情上。我們會聚焦在那些讓我們付出的時間與精力,有望帶來最大回報的行動。

在本書中,我們將人類經濟分為七大領域:前六個是目前碳排問題貢獻最大的那些經濟部門,第七個領域則是在科技與財務上,能夠幫助減少碳排放的創新。要拯救氣候環境,就得在這七個領域都有實際的進展,直到碳排放降到接近零,而我們在每個章節中,都會指引你要怎麼做才能發揮影響力,把事情導向正確的方向。乾淨的電網是關鍵的第一步,因為乾淨的電力能在其他的經濟環節取代骯髒的化石燃料。我們將深入討論人類社會如何減少建築裡的能源浪費,以及如何減少交通運輸系統的碳排放。人類生產食物與管理土地的方式也需要改變,而當人們從鄉村聚集到都市時,也需要建設更永續的城市。我們將介紹幾種方案,可以減少生產商品的工廠所排出的溫室氣體。儘管我們很清楚能帶來改變的許多手段,但有些地方仍毫無端倪──所以在最後一章裡,我們將展示社會可以怎麼做來催化改變。在本書的副標中,我們稱之為「步驟」,但不意味著這些步驟有其先後順序。人類社會需要同時實行這些步驟。

在拯救氣候之戰,科技將扮演重要的角色。但比新技術更迫切的是更好的政策,才能確保我們得以廣泛應用這些技術並帶來真的改變。你或許會以為,這些決策都是由企業和政府所決定,人民很少有機會能參與。但這並不完全正確。當你居住的城鎮要決定建築規範的嚴格程度時,以及決定在接下來數十年裡,新建案被允許浪費多少能源時,你可以猜得到,許多地方建商會發揮影響力,試圖得到最寬鬆的規範。你,身為公民,也可以發揮你的影響力。在你居住的州中,負責決議興建哪種電廠的委員會,依法要聆聽大眾的聲音,並將人民的利益考慮在內。而你的州民選官員,他們的影響力比你想像得大:他們能決定哪種車能在市場販售,也能決定電器的能源效率要多高。諸如此類的行動,只要你仔細挑選並積極參與,綜合起來就成為解決氣候危機的解方。你可以將這些在不同政府層級做出的決策,視為實際影響經濟發展方向的神祕控制桿。它們之所以神祕,是因為多數公民並不了解;這本書想傳達的核心理念之一,就是是時候去認識它們了。

這些決策定案之際,你的聲音有被聽見嗎?這是本書的精髓所在:如何從「綠色消費者」轉變為「綠色公民」:站出來發聲並要求政府負責任、確保你的家、你的城鎮、你的州和整個國家做出更永續的決策。我們得運用民主的工具拉動這些控制桿,將世界導向更美好的未來。

試閱

摘自第八章〈創新未來〉

不久前,在荷蘭的大型港口城市鹿特丹的一個社區裡,出現三個奇怪的藍色立方體。它們跟貨櫃差不多大,頂部有些管子,但除此之外沒有其他線索可以解釋它們的用途。路過的人可能會想像,是不是外星人將某種奇特的新技術帶到風景如畫的羅森堡社區。事實上,這些藍色盒子使用再生電能將水分解成氫和氧,然後將這種「環保氫氣」輸送到附近的一棟公寓裡,在那裡會燃燒氫氣來點燃鍋爐,為一部分的大樓提供暖氣。直到幾年前,該建築還在使用天然氣供熱。

在五千英里之外的德州,有個更大的工業計畫出現在那裡的地平線上。這是一座很不尋常的新型電廠,雖然也燃燒天然氣,但會在捕捉碳排放後,將其埋在地下。還有一個進行中的計畫,會在英國建造一座更大規模利用這技術的電廠,而碳排放會封存在北海的地底下。

在美國遙遠的西北部,一項新型核子反應爐的計畫已進到後期階段。它的設計理念比傳統核子反應爐更安全,並且更具模組化,這麼一來許多零件都能在工廠中生產──有望克服給舊式核電廠帶來困擾的那種昂貴的大型建設失誤。這個計畫是由奧勒岡州的一間公司,為愛達荷州的一座廠址進行開發,人們對這個計畫賦予厚望,希望能重新振興美國的核能產業。

上述的三種技術目前都還沒有準備好投入大規模使用。很難說它們在未來是否可行或能夠提供經濟價值。但這些技術都值得關注,因為它們都是為了發明未來而做的努力,期待創造出能在二○三○年代和二○四○年代大規模投入使用、並降低碳排放的技術。

在這本書中我們主張,二○二○年代的現行技術,就很有可能讓我們實現氣候目標。我們需要在再生能源、電動車和電動巴士、建築的全面電氣化以及修復我們的城市各方面加強努力。但是,雖然這樣力道的加深很關鍵,仍不足以確保未來的氣候宜居。請記住,我們只能藉由將碳排放降至零來解決這個問題──而對於那些仰賴化石燃料的重要經濟活動,我們目前還不知道如何做到這一點。

例如,我們該如何應對飛機的碳排放?飛機的碳排放目前相對較少,但卻在快速增加。短程班機或許可以改用以電池供電的飛機,目前人們正在研發這類飛機,但長途班機仍然需要液態燃料。那麼消耗大量化石燃料的大型航運呢?在前一章中,我們討論到生產鋼鐵和水泥等散料的碳排放以及減少這類排放的實驗性作法──就算已付出這些努力,我們離徹底解決這些產業整體排放的問題,還有很長的路要走。

面對當前的危機,人類社會既需要將太陽能和風電等既有技術推向極限,同時也需要創新。我們必須創造出能夠在大幅減少碳排放的同時,也提供人們所需的商品和服務的新技術。在世界各地,工程師、公司和大學機構已經在積極研究。然而,實驗室規模的研究進展過於緩慢。更糟糕的是,那些在早期示範階段已證明可行的技術,其進展仍緩慢得就像蝸牛爬行。當然,最根本的問題是資金。對能源技術來說,由於規模龐大,單個前導計畫的成本可能就高達十億美元或更多。私人企業通常願意投入大筆資金,但當企業為了實現社會目標,冒著很大的風險投入未經驗證的技術時,他們通常會需要政府的一些協助。

直到最近,美國政府每年花在能源研究上的支出大約為一百億美元,其中只有不到一半被用在我們認為可能產出真正創新的項目上。這可說是國家的恥辱:美國人民每年在慶祝萬聖節上的支出,比他們花在能夠拯救地球的能源創新研究還要多。這種情況在二○二一年底有了重大改變,美國總統拜登在國會推動一項重大基礎設施的投資法案。這項法案包含用在氣候和能源研究的數十億美元,以及用在部署新能源技術的高額租稅減免。這筆新的資金應該會促使某些有前景的技術展開大規模測試。不幸的是,該法案只獲得極少數共和黨議員支持下通過。如果未來共和黨上台,那麼華府對能源創新才剛萌芽的興趣,就會有所縮減。

世界的富裕國家大量投資創新技術,是道義上的必然。自工業革命以來,歐洲和美國這些最富有的地區一直是創新的源頭。這些地區很大一部分是靠著燃燒化石燃料致富的,因此他們要為我們現在的處境負很大一部分的責任。這代表美國和歐盟,以及日本、加拿大和澳洲等其他富裕國家,不僅需要減少自己的排放,還需要領銜開發出能全世界適用的新技術。因為只有這些富裕國家,兼具技術實力和所需資金。

拜登的基礎設施法案,只不過等同於政府在應對氣候危機上,需要採取的措施的頭期款。美國公民必須要求政府將投資創新能源研究的資金提高三或四倍,並督促其他富裕國家也這樣做。這類計畫需要為大學實驗室提供更多資金,以進行最早期的研究。同樣重要的是,政府需要協助實驗室將這些創新科技的規模商品化。這代表要投入一筆高額的賭注在首度問世的電廠類型和其他大型、昂貴的工程項目上。納稅人的錢是珍貴的,當然必須明智地使用。與此同時,如果這些大型項目都沒有失敗,那就代表著政府及其選擇支持的創新者不夠大膽。部分項目不可避免地會失敗,這正是私人企業不敢獨自承擔這項任務的原因。有時,這些首度問世的項目可能獲得大量的投資,因此任務失敗可能會導致公司破產。

在開始推動這類創新時,政府尤其應該遵循技術學習率的概念。最適合加速發展的技術,是那些剛開始變便宜的潔淨科技,而這計畫的目標是加快降價的速度,直到它們變得負擔得起。同樣地,當全新的技術還很昂貴時,當然應該獲得政府的補助和其他的財政支持,但只應支持到搞清楚這些技術是否具有大幅降低成本潛力的時間為止。失敗的技術需要及早放棄,而納稅人的錢應該用於進一步發展可能成功的技術。正因為如此,負責審核政府補助案的公務員,在面對新技術時,需要反覆詢問本書中多次提到的問題:這項技術是否已站在學習曲線上?

需要開發的技術可能有數千種,因為在二○二○年代,真的沒有人能預測到二○五○年代或二○八○年代的社會需要什麼。但是,值得在未來五到十年大力推動的某些技術已經出現在眼前。其中最重要的是那些有潛力跟再生電力互補的技術,能平衡風電、太陽能和水力發電的不穩定。為了實現我們的氣候目標,我們最晚要在二○四○年代(甚至更早)之前,就需要擁有這些能支援電網的技術。本章的其他部分描述這個層面中最有前景的四種方案。這些技術都

需要政府和企業之間的密切合作。

氫能:從炒作到希望

幾十年來,「氫能經濟」(hydrogen economy)即將降臨的想法一直在遠方閃爍,像是沙漠中的海市蜃樓。關於人們在開始使用氫能代替化石燃料時所期待的奇蹟,已經有幾本專書在討論。

自一九七○年代的石油危機以來,氫能經歷過至少兩波很顯著的投資熱潮。各國政府已投入數十億美元期望能夠實現氫能經濟,尤其是日本政府,他們看到一個能夠立足未來產業前緣的機會。如今,市面上已有使用氫能驅動的車輛、卡車和公車,其中大部分是日本研發的。

然而,這兩波的投資產出的氫能太少,熱議太多。

要把氫素當成燃料使用的障礙,從研發至今都依舊很大。這些氫能源車的銷量不佳,而如果你有機會在極少數提供這些車輛的地區(像是加州)租到一台氫能源車,請先有預期會遇到某些嚴重的補給障礙,像是有時候需要在數量稀少的加氫站大排長龍。開這種車進行長途旅行,也必須承擔沒有燃料的風險。

早期的炒作總是七分假三分真。氫能的確具備一些近乎奇蹟的特性,而且在減少化石燃料的某些難以消滅碳排放的這個面向來說,氫能幾乎確實能扮演重要角色。最近許多政府和企業領袖已經意識到這一點,包含那些過去對氫能源持懷疑態度的人。我們看到氫能相關的投資增加,也有人承諾會推動將氫能應用在各種目的的示範計畫。國際能源署近期的報告指出,全球有十七個國家的政府已經制定氫能源的戰略,還有二十個國家正在制定中。

為什麼氫能是如此充滿潛力的神奇燃料?最主要是因為氫素很簡單。氫素是宇宙中最輕的元素,大部分的氫素由一個質子,和繞著質子旋轉的電子組成。如果你燃燒氫素,兩個氫分子會空氣中的一個氧分子結合,產生一股能量,和一種正式名稱為一氧化二氫的新化合物──也就是水。由於氫素是如此簡單的分子,所以燃燒氫就不會像燃燒組成較複雜的燃料那般產生汙染。如果有座城市只有燃燒氫的車輛和電廠,那麼空氣汙染將大幅降低。如果我們能在全世界實現這項目標,光是更乾淨的空氣就能拯救數百萬條的人命。而且你甚至不需要燃燒氫就能使用它。所謂的燃料電池可以將氫素與空氣中的氧結合,產生電能和熱能,而且不用實際燃燒氫。現有的氫能源車和卡車實際上是由氫燃料電池所供電的電動車。它們的排氣管只會排放水蒸氣。

氫素的問題在於,從某種重大的意義來說,它根本不是一種燃料。專家們將之稱為「能源載體」(energy carrier)。氫素的活性很大,容易跟其他元素結合,因此在地球上不存在單獨的氫素,或至少數量並不可觀。這代表你無法像開採煤礦或石油那樣挖出氫能源並賣給人們。如果你想使用氫,你必須藉由分解某種化學化合物(通常是水)來製造氫素,而這會需要從另一個來源輸入能量。如果是由化石燃料提供能量的話,我們的整體碳排放還是沒有減少。所以如果我們要大規模使用氫能源,我們需要用另一種方式來生產它。

氫素有一些缺點,最大的缺點是氫素可能會爆炸,但也有一個巨大的優點:你可以儲存氫素。現代高強度的儲存槽和管線通常可以安全地儲存和輸送氫素。而氫素能夠儲存的這一點,是讓氫能源有潛力參與能源轉型的關鍵之一。我們回顧一下那些常用來反駁再生能源的論點:陽光並非總是普照,風也不是總是吹拂。我們已經證明過這種論點稍嫌誇大,而且若要在近年內大規模應用這些能源,這些特性也不會實際造成阻礙。然而就長線來看,我們確實面臨到一些難題。許多研究認為,只要發電的成本保持合理,電力系統可以使用風力機和太陽能電池板來供應高達百分之七十或百分之八十的電力,但要突破這數字就有難度。原因是,電力系統有時可能需要在幾乎沒有再生能源產出的情況下,連續運行數日。在短期內,我們正使用燃氣電廠來填補這個空缺,從長線來看,我們需要其他替代方案。

其中一個可能的選項是,把過剩的電力儲存起來,並在短缺的時候使用這些儲備電力。電池也許可以為我們儲存能用幾個小時的電力,但我們或許需要數天甚至數週的供應,而且即使在幾十年後,電池的價格可能依舊高昂,無法用於這樣長時間的儲存。我們反而可以利用多餘的電力分解水分子,再將氫素打入鹽洞或其他大型儲藏處。人們使用這種名為電解的製程來製造氫素,已有一個世紀之久。你甚至可能在高中化學課上親自動手操作過。如果我們的電解槽設備,是使用再生能源將水分子分解為氫素和氧素來大規模製造氫能源的話,我們就能夠儲存氫能源,彌補電廠發電量不足時的短缺。

目前全球每年製造出數百萬噸的氫素。這種化合物大規模應用在不同工業中,特別是生產化學品和提煉石油。但一般而言,工業並不是靠電解來製造氫素。而是由天然氣中提取氫素,因為天然氣主要由甲烷組成:這種化學化合物,是由一個碳原子與四個氫原子結合。這種生產氫素的原理,是把氫原子剝離後,將碳原子以二氧化碳的形式排放到大氣中──因而成為造成全球暖化問題的另一個來源。企業會這麼做的部分原因,是因為他們可以免費處置廢棄的二氧

化碳,所以生產這種「灰氫」(gray hydrogen)的過程比電解來得便宜。如果企業被迫在一夜之間改使用電解,氫素的生產成本大概會多四倍。

但是在近期,某些用於電解的設備價格已經下降。雖然還仍在發展前期,但隨著大學和新創公司正努力試圖讓這製程變得更便宜和更具效率,估計又會掀起一波熱潮。電解槽已經位於學習曲線上──每當這些設備的累積生產量翻倍,它們的成本就會下降大約百分之十六。

另一項關鍵因素將會是有沒有大量且便宜的電力供應電解槽的運作,而隨著風電和太陽能成本的下降,這項技術的前景一片看好。如果用這種製程所產出的便宜氫素,即所謂的「綠氫」(green hydrogen),變得愈來愈容易取得,電力的儲存只不過是我們發展相關應用的起點。譬如,綠氫也許會是消除某些工業種類碳排放的唯一可行途徑。在第七章中,我們曾提到這或許是整治鐵和鋼生產方式的最佳做法。化學工業也因為依賴天然氣,所以是大型的碳排放來源。製造對世界糧食供應至關重要的氮肥,也需要使用大量的天然氣。而因為氫素能夠在這些產業中,扮演跟化石燃料一樣的角色,因此如果氫素的供應充足,這些產業都可能變得更環保。

而且,氫能還可以經過處理變成液態燃料,會比氣態的氫素更方便運輸和處理。其中一個例子是氨,它被用作肥料,但也可以當成燃料燃燒。理論上,氫素也可以轉化成和航空煤油或柴油類似的其他液態燃料,並可直接使用於現有的飛機、卡車和船隻。這項製程所需的核心技術,從一九二○年代就存在至今,也在二戰時間用來為德國提供液態燃料。但問題仍然是成本。如今,這種製程生產出的燃料價格可能是化石燃料的幾倍。面對這情況,需要政府的集中投資來降低成本。而關鍵的第一步是替再生能源制定出更有野心的目標,才能提供足以用來生產氫素的能源。但毫無疑問的是,目前人們對於氫素的熱度和期待,有可能會因為發現到大量生產和使用上,所帶來的實際經濟效果而降溫,但是就某些特定的需求來說,也許能證明潔淨的氫素是不可或缺的。

不久前,在荷蘭的大型港口城市鹿特丹的一個社區裡,出現三個奇怪的藍色立方體。它們跟貨櫃差不多大,頂部有些管子,但除此之外沒有其他線索可以解釋它們的用途。路過的人可能會想像,是不是外星人將某種奇特的新技術帶到風景如畫的羅森堡社區。事實上,這些藍色盒子使用再生電能將水分解成氫和氧,然後將這種「環保氫氣」輸送到附近的一棟公寓裡,在那裡會燃燒氫氣來點燃鍋爐,為一部分的大樓提供暖氣。直到幾年前,該建築還在使用天然氣供熱。

在五千英里之外的德州,有個更大的工業計畫出現在那裡的地平線上。這是一座很不尋常的新型電廠,雖然也燃燒天然氣,但會在捕捉碳排放後,將其埋在地下。還有一個進行中的計畫,會在英國建造一座更大規模利用這技術的電廠,而碳排放會封存在北海的地底下。

在美國遙遠的西北部,一項新型核子反應爐的計畫已進到後期階段。它的設計理念比傳統核子反應爐更安全,並且更具模組化,這麼一來許多零件都能在工廠中生產──有望克服給舊式核電廠帶來困擾的那種昂貴的大型建設失誤。這個計畫是由奧勒岡州的一間公司,為愛達荷州的一座廠址進行開發,人們對這個計畫賦予厚望,希望能重新振興美國的核能產業。

上述的三種技術目前都還沒有準備好投入大規模使用。很難說它們在未來是否可行或能夠提供經濟價值。但這些技術都值得關注,因為它們都是為了發明未來而做的努力,期待創造出能在二○三○年代和二○四○年代大規模投入使用、並降低碳排放的技術。

在這本書中我們主張,二○二○年代的現行技術,就很有可能讓我們實現氣候目標。我們需要在再生能源、電動車和電動巴士、建築的全面電氣化以及修復我們的城市各方面加強努力。但是,雖然這樣力道的加深很關鍵,仍不足以確保未來的氣候宜居。請記住,我們只能藉由將碳排放降至零來解決這個問題──而對於那些仰賴化石燃料的重要經濟活動,我們目前還不知道如何做到這一點。

例如,我們該如何應對飛機的碳排放?飛機的碳排放目前相對較少,但卻在快速增加。短程班機或許可以改用以電池供電的飛機,目前人們正在研發這類飛機,但長途班機仍然需要液態燃料。那麼消耗大量化石燃料的大型航運呢?在前一章中,我們討論到生產鋼鐵和水泥等散料的碳排放以及減少這類排放的實驗性作法──就算已付出這些努力,我們離徹底解決這些產業整體排放的問題,還有很長的路要走。

面對當前的危機,人類社會既需要將太陽能和風電等既有技術推向極限,同時也需要創新。我們必須創造出能夠在大幅減少碳排放的同時,也提供人們所需的商品和服務的新技術。在世界各地,工程師、公司和大學機構已經在積極研究。然而,實驗室規模的研究進展過於緩慢。更糟糕的是,那些在早期示範階段已證明可行的技術,其進展仍緩慢得就像蝸牛爬行。當然,最根本的問題是資金。對能源技術來說,由於規模龐大,單個前導計畫的成本可能就高達十億美元或更多。私人企業通常願意投入大筆資金,但當企業為了實現社會目標,冒著很大的風險投入未經驗證的技術時,他們通常會需要政府的一些協助。

直到最近,美國政府每年花在能源研究上的支出大約為一百億美元,其中只有不到一半被用在我們認為可能產出真正創新的項目上。這可說是國家的恥辱:美國人民每年在慶祝萬聖節上的支出,比他們花在能夠拯救地球的能源創新研究還要多。這種情況在二○二一年底有了重大改變,美國總統拜登在國會推動一項重大基礎設施的投資法案。這項法案包含用在氣候和能源研究的數十億美元,以及用在部署新能源技術的高額租稅減免。這筆新的資金應該會促使某些有前景的技術展開大規模測試。不幸的是,該法案只獲得極少數共和黨議員支持下通過。如果未來共和黨上台,那麼華府對能源創新才剛萌芽的興趣,就會有所縮減。

世界的富裕國家大量投資創新技術,是道義上的必然。自工業革命以來,歐洲和美國這些最富有的地區一直是創新的源頭。這些地區很大一部分是靠著燃燒化石燃料致富的,因此他們要為我們現在的處境負很大一部分的責任。這代表美國和歐盟,以及日本、加拿大和澳洲等其他富裕國家,不僅需要減少自己的排放,還需要領銜開發出能全世界適用的新技術。因為只有這些富裕國家,兼具技術實力和所需資金。

拜登的基礎設施法案,只不過等同於政府在應對氣候危機上,需要採取的措施的頭期款。美國公民必須要求政府將投資創新能源研究的資金提高三或四倍,並督促其他富裕國家也這樣做。這類計畫需要為大學實驗室提供更多資金,以進行最早期的研究。同樣重要的是,政府需要協助實驗室將這些創新科技的規模商品化。這代表要投入一筆高額的賭注在首度問世的電廠類型和其他大型、昂貴的工程項目上。納稅人的錢是珍貴的,當然必須明智地使用。與此同時,如果這些大型項目都沒有失敗,那就代表著政府及其選擇支持的創新者不夠大膽。部分項目不可避免地會失敗,這正是私人企業不敢獨自承擔這項任務的原因。有時,這些首度問世的項目可能獲得大量的投資,因此任務失敗可能會導致公司破產。

在開始推動這類創新時,政府尤其應該遵循技術學習率的概念。最適合加速發展的技術,是那些剛開始變便宜的潔淨科技,而這計畫的目標是加快降價的速度,直到它們變得負擔得起。同樣地,當全新的技術還很昂貴時,當然應該獲得政府的補助和其他的財政支持,但只應支持到搞清楚這些技術是否具有大幅降低成本潛力的時間為止。失敗的技術需要及早放棄,而納稅人的錢應該用於進一步發展可能成功的技術。正因為如此,負責審核政府補助案的公務員,在面對新技術時,需要反覆詢問本書中多次提到的問題:這項技術是否已站在學習曲線上?

需要開發的技術可能有數千種,因為在二○二○年代,真的沒有人能預測到二○五○年代或二○八○年代的社會需要什麼。但是,值得在未來五到十年大力推動的某些技術已經出現在眼前。其中最重要的是那些有潛力跟再生電力互補的技術,能平衡風電、太陽能和水力發電的不穩定。為了實現我們的氣候目標,我們最晚要在二○四○年代(甚至更早)之前,就需要擁有這些能支援電網的技術。本章的其他部分描述這個層面中最有前景的四種方案。這些技術都

需要政府和企業之間的密切合作。

氫能:從炒作到希望

幾十年來,「氫能經濟」(hydrogen economy)即將降臨的想法一直在遠方閃爍,像是沙漠中的海市蜃樓。關於人們在開始使用氫能代替化石燃料時所期待的奇蹟,已經有幾本專書在討論。

自一九七○年代的石油危機以來,氫能經歷過至少兩波很顯著的投資熱潮。各國政府已投入數十億美元期望能夠實現氫能經濟,尤其是日本政府,他們看到一個能夠立足未來產業前緣的機會。如今,市面上已有使用氫能驅動的車輛、卡車和公車,其中大部分是日本研發的。

然而,這兩波的投資產出的氫能太少,熱議太多。

要把氫素當成燃料使用的障礙,從研發至今都依舊很大。這些氫能源車的銷量不佳,而如果你有機會在極少數提供這些車輛的地區(像是加州)租到一台氫能源車,請先有預期會遇到某些嚴重的補給障礙,像是有時候需要在數量稀少的加氫站大排長龍。開這種車進行長途旅行,也必須承擔沒有燃料的風險。

早期的炒作總是七分假三分真。氫能的確具備一些近乎奇蹟的特性,而且在減少化石燃料的某些難以消滅碳排放的這個面向來說,氫能幾乎確實能扮演重要角色。最近許多政府和企業領袖已經意識到這一點,包含那些過去對氫能源持懷疑態度的人。我們看到氫能相關的投資增加,也有人承諾會推動將氫能應用在各種目的的示範計畫。國際能源署近期的報告指出,全球有十七個國家的政府已經制定氫能源的戰略,還有二十個國家正在制定中。

為什麼氫能是如此充滿潛力的神奇燃料?最主要是因為氫素很簡單。氫素是宇宙中最輕的元素,大部分的氫素由一個質子,和繞著質子旋轉的電子組成。如果你燃燒氫素,兩個氫分子會空氣中的一個氧分子結合,產生一股能量,和一種正式名稱為一氧化二氫的新化合物──也就是水。由於氫素是如此簡單的分子,所以燃燒氫就不會像燃燒組成較複雜的燃料那般產生汙染。如果有座城市只有燃燒氫的車輛和電廠,那麼空氣汙染將大幅降低。如果我們能在全世界實現這項目標,光是更乾淨的空氣就能拯救數百萬條的人命。而且你甚至不需要燃燒氫就能使用它。所謂的燃料電池可以將氫素與空氣中的氧結合,產生電能和熱能,而且不用實際燃燒氫。現有的氫能源車和卡車實際上是由氫燃料電池所供電的電動車。它們的排氣管只會排放水蒸氣。

氫素的問題在於,從某種重大的意義來說,它根本不是一種燃料。專家們將之稱為「能源載體」(energy carrier)。氫素的活性很大,容易跟其他元素結合,因此在地球上不存在單獨的氫素,或至少數量並不可觀。這代表你無法像開採煤礦或石油那樣挖出氫能源並賣給人們。如果你想使用氫,你必須藉由分解某種化學化合物(通常是水)來製造氫素,而這會需要從另一個來源輸入能量。如果是由化石燃料提供能量的話,我們的整體碳排放還是沒有減少。所以如果我們要大規模使用氫能源,我們需要用另一種方式來生產它。

氫素有一些缺點,最大的缺點是氫素可能會爆炸,但也有一個巨大的優點:你可以儲存氫素。現代高強度的儲存槽和管線通常可以安全地儲存和輸送氫素。而氫素能夠儲存的這一點,是讓氫能源有潛力參與能源轉型的關鍵之一。我們回顧一下那些常用來反駁再生能源的論點:陽光並非總是普照,風也不是總是吹拂。我們已經證明過這種論點稍嫌誇大,而且若要在近年內大規模應用這些能源,這些特性也不會實際造成阻礙。然而就長線來看,我們確實面臨到一些難題。許多研究認為,只要發電的成本保持合理,電力系統可以使用風力機和太陽能電池板來供應高達百分之七十或百分之八十的電力,但要突破這數字就有難度。原因是,電力系統有時可能需要在幾乎沒有再生能源產出的情況下,連續運行數日。在短期內,我們正使用燃氣電廠來填補這個空缺,從長線來看,我們需要其他替代方案。

其中一個可能的選項是,把過剩的電力儲存起來,並在短缺的時候使用這些儲備電力。電池也許可以為我們儲存能用幾個小時的電力,但我們或許需要數天甚至數週的供應,而且即使在幾十年後,電池的價格可能依舊高昂,無法用於這樣長時間的儲存。我們反而可以利用多餘的電力分解水分子,再將氫素打入鹽洞或其他大型儲藏處。人們使用這種名為電解的製程來製造氫素,已有一個世紀之久。你甚至可能在高中化學課上親自動手操作過。如果我們的電解槽設備,是使用再生能源將水分子分解為氫素和氧素來大規模製造氫能源的話,我們就能夠儲存氫能源,彌補電廠發電量不足時的短缺。

目前全球每年製造出數百萬噸的氫素。這種化合物大規模應用在不同工業中,特別是生產化學品和提煉石油。但一般而言,工業並不是靠電解來製造氫素。而是由天然氣中提取氫素,因為天然氣主要由甲烷組成:這種化學化合物,是由一個碳原子與四個氫原子結合。這種生產氫素的原理,是把氫原子剝離後,將碳原子以二氧化碳的形式排放到大氣中──因而成為造成全球暖化問題的另一個來源。企業會這麼做的部分原因,是因為他們可以免費處置廢棄的二氧

化碳,所以生產這種「灰氫」(gray hydrogen)的過程比電解來得便宜。如果企業被迫在一夜之間改使用電解,氫素的生產成本大概會多四倍。

但是在近期,某些用於電解的設備價格已經下降。雖然還仍在發展前期,但隨著大學和新創公司正努力試圖讓這製程變得更便宜和更具效率,估計又會掀起一波熱潮。電解槽已經位於學習曲線上──每當這些設備的累積生產量翻倍,它們的成本就會下降大約百分之十六。

另一項關鍵因素將會是有沒有大量且便宜的電力供應電解槽的運作,而隨著風電和太陽能成本的下降,這項技術的前景一片看好。如果用這種製程所產出的便宜氫素,即所謂的「綠氫」(green hydrogen),變得愈來愈容易取得,電力的儲存只不過是我們發展相關應用的起點。譬如,綠氫也許會是消除某些工業種類碳排放的唯一可行途徑。在第七章中,我們曾提到這或許是整治鐵和鋼生產方式的最佳做法。化學工業也因為依賴天然氣,所以是大型的碳排放來源。製造對世界糧食供應至關重要的氮肥,也需要使用大量的天然氣。而因為氫素能夠在這些產業中,扮演跟化石燃料一樣的角色,因此如果氫素的供應充足,這些產業都可能變得更環保。

而且,氫能還可以經過處理變成液態燃料,會比氣態的氫素更方便運輸和處理。其中一個例子是氨,它被用作肥料,但也可以當成燃料燃燒。理論上,氫素也可以轉化成和航空煤油或柴油類似的其他液態燃料,並可直接使用於現有的飛機、卡車和船隻。這項製程所需的核心技術,從一九二○年代就存在至今,也在二戰時間用來為德國提供液態燃料。但問題仍然是成本。如今,這種製程生產出的燃料價格可能是化石燃料的幾倍。面對這情況,需要政府的集中投資來降低成本。而關鍵的第一步是替再生能源制定出更有野心的目標,才能提供足以用來生產氫素的能源。但毫無疑問的是,目前人們對於氫素的熱度和期待,有可能會因為發現到大量生產和使用上,所帶來的實際經濟效果而降溫,但是就某些特定的需求來說,也許能證明潔淨的氫素是不可或缺的。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價