校門裡的社會運動:台灣學生自治與學生權利

活動訊息

內容簡介

【本書特色】

道阻且長 願伴同行

寫給和2018年的我一樣,初次擔任學生會核心幹部,卻對眼前的工作一無所知的學生自治實踐者。

台灣是全世界少有以法律規定各大學、專科學校、高中職都必須成立學生會的國家,早在2005年修正通過的大學法,就規定「全體學生均為學生會當然會員」,並賦予了學生會捍衛學生權利的職責。但是成立學生會之後,學生權利就受到保障了嗎?在學生會經營屢遭困難、學生群體對公共議題關注度下降的世代裡,我們該如何繼續努力?學生自治與台灣社會的民主發展之間,又能以什麼方式相互連結?

本書試圖解答以下問題:

學生自治與學生權利的關係是什麼?

學生自治如何延續學生運動的傳統?

如何建構學生權利的理論體系?

如何破除學生自治的制度困境?

如何對學生權利議題提出論述、做出行動?

台灣的大學教育和民主社會該往何處發展?

這是台灣第一本以學生權利為主題的專書,作者從他在跨校學生自治組織服務的經驗裡,擷取出豐富的實務案例,並用完整的論述脈絡貫穿所有案例,更從法律、社會學、政治學等多個角度,反覆辯證學生自治與學生權利的關係,是所有學生會幹部、學生自治參與者、關注公共事務的青年、關心校務治理的教育工作者,以及重視台灣民主的公民所必讀的著作。

道阻且長 願伴同行

寫給和2018年的我一樣,初次擔任學生會核心幹部,卻對眼前的工作一無所知的學生自治實踐者。

台灣是全世界少有以法律規定各大學、專科學校、高中職都必須成立學生會的國家,早在2005年修正通過的大學法,就規定「全體學生均為學生會當然會員」,並賦予了學生會捍衛學生權利的職責。但是成立學生會之後,學生權利就受到保障了嗎?在學生會經營屢遭困難、學生群體對公共議題關注度下降的世代裡,我們該如何繼續努力?學生自治與台灣社會的民主發展之間,又能以什麼方式相互連結?

本書試圖解答以下問題:

學生自治與學生權利的關係是什麼?

學生自治如何延續學生運動的傳統?

如何建構學生權利的理論體系?

如何破除學生自治的制度困境?

如何對學生權利議題提出論述、做出行動?

台灣的大學教育和民主社會該往何處發展?

這是台灣第一本以學生權利為主題的專書,作者從他在跨校學生自治組織服務的經驗裡,擷取出豐富的實務案例,並用完整的論述脈絡貫穿所有案例,更從法律、社會學、政治學等多個角度,反覆辯證學生自治與學生權利的關係,是所有學生會幹部、學生自治參與者、關注公共事務的青年、關心校務治理的教育工作者,以及重視台灣民主的公民所必讀的著作。

目錄

【目錄】

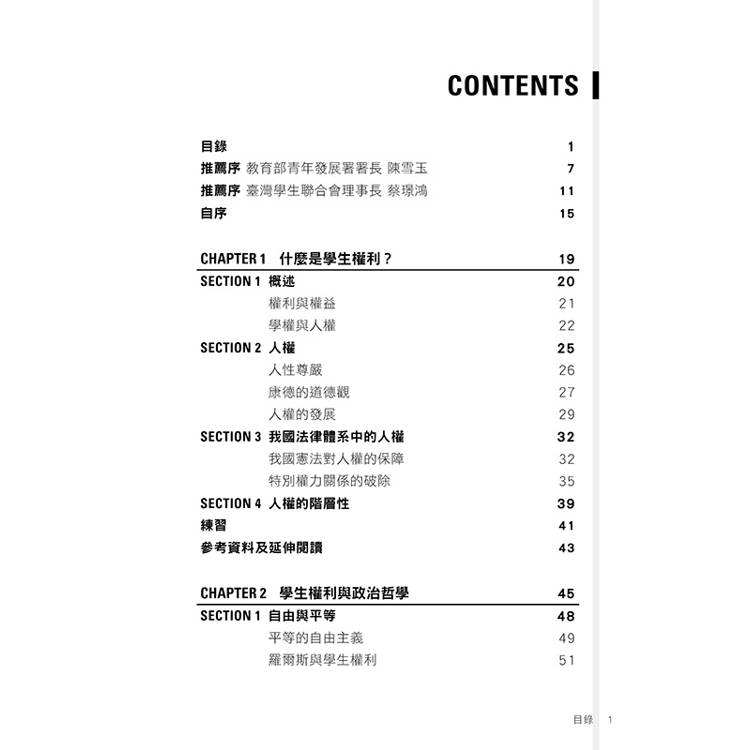

目錄 1

推薦序 教育部青年發展署署長 陳雪玉 7

推薦序 臺灣學生聯合會理事長 蔡璟鴻 11

自序 15

CHAPTER 1 什麼是學生權利? 19

SECTION 1 概述 20

權利與權益 21

學權與人權 22

SECTION 2 人權 25

人性尊嚴 26

康德的道德觀 27

人權的發展 29

SECTION 3 我國法律體系中的人權 32

我國憲法對人權的保障 32

特別權力關係的破除 35

SECTION 4 人權的階層性 39

練習 41

參考資料及延伸閱讀 43

CHAPTER 2 學生權利與政治哲學 45

SECTION 1 自由與平等 48

平等的自由主義 49

羅爾斯與學生權利 51

自由與平等的關係 52

SECTION 2 保守主義 55

家父長制 56

SECTION 3 民主 62

審議式民主 62

SECTION 4 資格論 68

常民知識 70

利害關係人 72

練習 75

參考資料及延伸閱讀 77

CHAPTER 3 權利思維與論述 79

SECTION 1 倫理學關鍵字 81

手段與目的 81

實然與應然 84

刻板印象、偏見與歧視 88

SECTION 2 社會學想像 91

SECTION 3 學權之眼 95

SECTION 4 論述的陷阱 101

中立的陷阱 101

政治正確的陷阱 103

練習 106

參考資料及延伸閱讀 110

CHAPTER 4 台灣的高等教育環境 111

SECTION 1 高等教育的範疇與特色 113

公立學校與私立學校 114

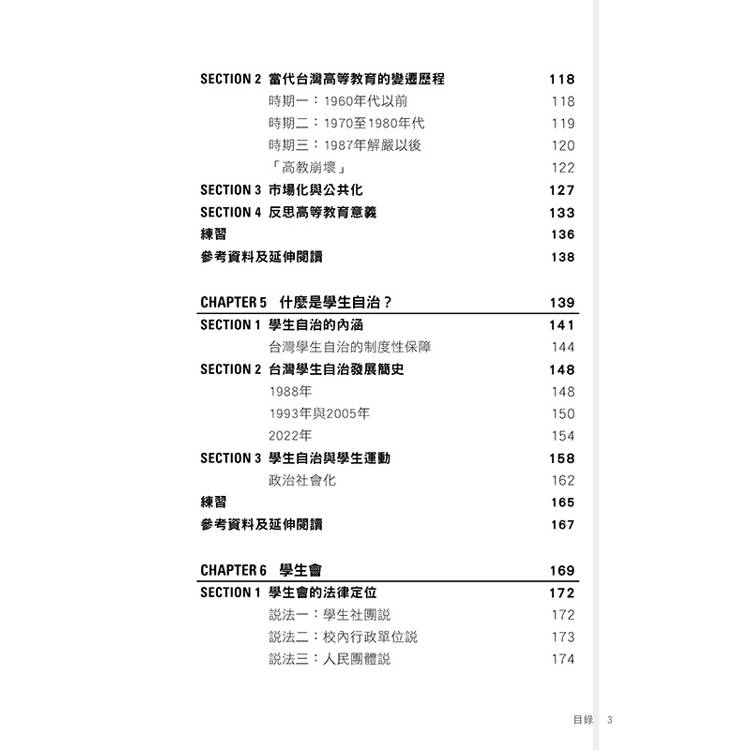

SECTION 2 當代台灣高等教育的變遷歷程 118

時期一:1960年代以前 118

時期二:1970至1980年代 119

時期三:1987年解嚴以後 120

「高教崩壞」 122

SECTION 3 市場化與公共化 127

SECTION 4 反思高等教育意義 133

練習 136

參考資料及延伸閱讀 138

CHAPTER 5 什麼是學生自治? 139

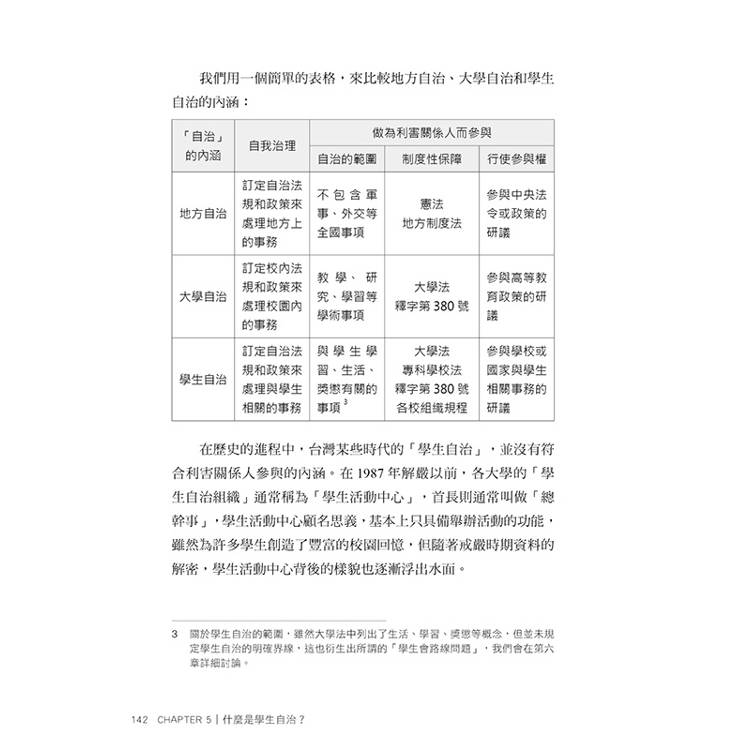

SECTION 1 學生自治的內涵 141

台灣學生自治的制度性保障 144

SECTION 2 台灣學生自治發展簡史 148

1988年 148

1993年與2005年 150

2022年 154

SECTION 3 學生自治與學生運動 158

政治社會化 162

練習 165

參考資料及延伸閱讀 167

CHAPTER 6 學生會 169

SECTION 1 學生會的法律定位 172

說法一:學生社團說 172

說法二:校內行政單位說 173

說法三:人民團體說 174

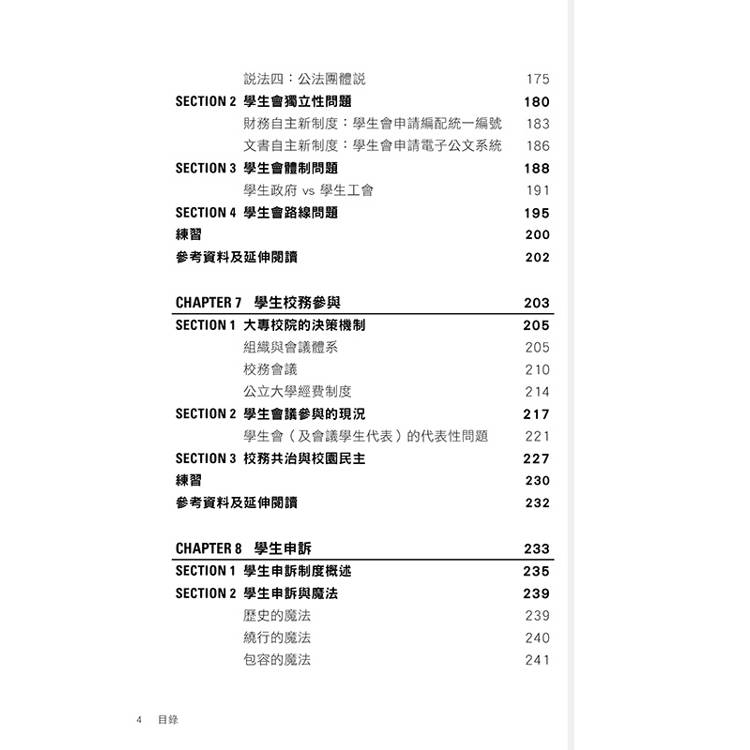

說法四:公法團體說 175

SECTION 2 學生會獨立性問題 180

財務自主新制度:學生會申請編配統一編號 183

文書自主新制度:學生會申請電子公文系統 186

SECTION 3 學生會體制問題 188

學生政府 vs 學生工會 191

SECTION 4 學生會路線問題 195

練習 200

參考資料及延伸閱讀 202

CHAPTER 7 學生校務參與 203

SECTION 1 大專校院的決策機制 205

組織與會議體系 205

校務會議 210

公立大學經費制度 214

SECTION 2 學生會議參與的現況 217

學生會(及會議學生代表)的代表性問題 221

SECTION 3 校務共治與校園民主 227

練習 230

參考資料及延伸閱讀 232

CHAPTER 8 學生申訴 233

SECTION 1 學生申訴制度概述 235

SECTION 2 學生申訴與魔法 239

歷史的魔法 239

繞行的魔法 240

包容的魔法 241

SECTION 3 學生申訴制度爭點 242

爭點一:申訴主體及客體問題 242

爭點二:委員會組成問題 246

練習 249

參考資料及延伸閱讀 250

CHAPTER 9 學生權利議題實例 251

SECTION 1 消極性學權議題 254

案例:校園言論自由 256

案例:校園勞動權利 261

案例:扣留畢業證書 266

SECTION 2 幼體化與規訓 273

幼體化 273

規訓 277

案例:學生獎懲 281

SECTION 3 生活權利 285

案例:校內餐飲 286

案例:校園交通 289

案例:學生宿舍 292

SECTION 4 學習權利 301

案例:英語畢業門檻 302

案例:勞作教育 306

案例:學業退學制度 311

練習 319

參考資料及延伸閱讀 322

CHAPTER 10 學生權利行動 325

SECTION 1 會議行動 329

會議之前 329

會議之中 332

會議之後 338

SECTION 2 倡議行動 339

學權問卷與學權統計 341

SECTION 3 進階學權行動 352

SECTION 4 組織、連結與行動陣線 356

練習 359

參考資料及延伸閱讀 363

尾聲 365

目錄 1

推薦序 教育部青年發展署署長 陳雪玉 7

推薦序 臺灣學生聯合會理事長 蔡璟鴻 11

自序 15

CHAPTER 1 什麼是學生權利? 19

SECTION 1 概述 20

權利與權益 21

學權與人權 22

SECTION 2 人權 25

人性尊嚴 26

康德的道德觀 27

人權的發展 29

SECTION 3 我國法律體系中的人權 32

我國憲法對人權的保障 32

特別權力關係的破除 35

SECTION 4 人權的階層性 39

練習 41

參考資料及延伸閱讀 43

CHAPTER 2 學生權利與政治哲學 45

SECTION 1 自由與平等 48

平等的自由主義 49

羅爾斯與學生權利 51

自由與平等的關係 52

SECTION 2 保守主義 55

家父長制 56

SECTION 3 民主 62

審議式民主 62

SECTION 4 資格論 68

常民知識 70

利害關係人 72

練習 75

參考資料及延伸閱讀 77

CHAPTER 3 權利思維與論述 79

SECTION 1 倫理學關鍵字 81

手段與目的 81

實然與應然 84

刻板印象、偏見與歧視 88

SECTION 2 社會學想像 91

SECTION 3 學權之眼 95

SECTION 4 論述的陷阱 101

中立的陷阱 101

政治正確的陷阱 103

練習 106

參考資料及延伸閱讀 110

CHAPTER 4 台灣的高等教育環境 111

SECTION 1 高等教育的範疇與特色 113

公立學校與私立學校 114

SECTION 2 當代台灣高等教育的變遷歷程 118

時期一:1960年代以前 118

時期二:1970至1980年代 119

時期三:1987年解嚴以後 120

「高教崩壞」 122

SECTION 3 市場化與公共化 127

SECTION 4 反思高等教育意義 133

練習 136

參考資料及延伸閱讀 138

CHAPTER 5 什麼是學生自治? 139

SECTION 1 學生自治的內涵 141

台灣學生自治的制度性保障 144

SECTION 2 台灣學生自治發展簡史 148

1988年 148

1993年與2005年 150

2022年 154

SECTION 3 學生自治與學生運動 158

政治社會化 162

練習 165

參考資料及延伸閱讀 167

CHAPTER 6 學生會 169

SECTION 1 學生會的法律定位 172

說法一:學生社團說 172

說法二:校內行政單位說 173

說法三:人民團體說 174

說法四:公法團體說 175

SECTION 2 學生會獨立性問題 180

財務自主新制度:學生會申請編配統一編號 183

文書自主新制度:學生會申請電子公文系統 186

SECTION 3 學生會體制問題 188

學生政府 vs 學生工會 191

SECTION 4 學生會路線問題 195

練習 200

參考資料及延伸閱讀 202

CHAPTER 7 學生校務參與 203

SECTION 1 大專校院的決策機制 205

組織與會議體系 205

校務會議 210

公立大學經費制度 214

SECTION 2 學生會議參與的現況 217

學生會(及會議學生代表)的代表性問題 221

SECTION 3 校務共治與校園民主 227

練習 230

參考資料及延伸閱讀 232

CHAPTER 8 學生申訴 233

SECTION 1 學生申訴制度概述 235

SECTION 2 學生申訴與魔法 239

歷史的魔法 239

繞行的魔法 240

包容的魔法 241

SECTION 3 學生申訴制度爭點 242

爭點一:申訴主體及客體問題 242

爭點二:委員會組成問題 246

練習 249

參考資料及延伸閱讀 250

CHAPTER 9 學生權利議題實例 251

SECTION 1 消極性學權議題 254

案例:校園言論自由 256

案例:校園勞動權利 261

案例:扣留畢業證書 266

SECTION 2 幼體化與規訓 273

幼體化 273

規訓 277

案例:學生獎懲 281

SECTION 3 生活權利 285

案例:校內餐飲 286

案例:校園交通 289

案例:學生宿舍 292

SECTION 4 學習權利 301

案例:英語畢業門檻 302

案例:勞作教育 306

案例:學業退學制度 311

練習 319

參考資料及延伸閱讀 322

CHAPTER 10 學生權利行動 325

SECTION 1 會議行動 329

會議之前 329

會議之中 332

會議之後 338

SECTION 2 倡議行動 339

學權問卷與學權統計 341

SECTION 3 進階學權行動 352

SECTION 4 組織、連結與行動陣線 356

練習 359

參考資料及延伸閱讀 363

尾聲 365

序/導讀

【序】

自序

回想2018年,我甫接任國立陽明大學學生會副會長時,經常有種「不知道該從何下手」的感覺。而即便想要閱讀相關文獻, 上一本學生自治的專書,是臺師大學生會前會長林少軒於2010 年出版的〈踏入學生自治的世界〉,成書至今已將近十五年,雖然該書內容豐富、嚴謹,但十五年間的許多社會變革,早已改變了學生自治的樣貌。於是我懷抱著「如果當時有人告訴我這些該有多好」的心情,將我對學生自治、學生權利的反思一一寫下,不僅作為給當時自己的傳承筆記,更希望能夠拋磚引玉,引發各界評論、批評,讓學生自治圈的「論戰傳統」重新活絡起來。

從學權、活動、到組織經營,學生自治包含著許多迥異的面向,而受限於篇幅和個人能力,本書無法涵蓋學生自治所涉及的所有子議題。如果林少軒的〈踏入學生自治的世界〉是一本學生自治總論,我希望本書能夠作為一本學生權利專論,兩者之間存在包納和承繼的關係(如果有學生自治學系的話,兩者或許可以分別被理解為大一必修課程和專業選修課程)。整本書將會緊繞著「學生權利」來開展論述,而關於學生自治本質和諸學生自治制度的討論,由於和學生權利的保障緊密相關聯,因此也會使用許多篇幅來討論。

這本書的標題是來自這樣的一個靈感:在當代台灣的歷史經驗裡,「社會運動」與「學生運動」這兩個概念的面貌經常重合,學生頻繁地成為社會運動的關鍵能動者。既然如此,學生自治和學生權利行動作為廣義的學生運動,或許也可以被看作為一種社會運動,而且是「校門內的社會運動」。

本書最重要的論點,是希望能夠呈現學生權利和學生自治之間的「主—客關係」,我會在每一個章節裡一再主張:學生權利是我們所希望達成的目的,而學生自治是達成這項目的的手段,而目的永遠比手段更為關鍵。因此在章節排序上,我將先討論與學生權利相關連的各項基本概念(第一至四章),再介紹學生自治和學生自治的三大制度(第五至八章),最後將兩者統合在一起,分述近年的各項重大學權議題(第九章),以及該如何發起學權行動(第十章)。

若要將本書拆分為「理論」與「實務」兩篇(儘管我認為這兩者之間存在辯證關係,本質上屬於一體),或許可以將第一至八章都歸類為理論,而僅有第九、第十章屬於實務知識,這樣的不平衡一方面是來自於書籍這種載體的優勢和限制,二方面是因為各項實務知識,更應該在各大專校院的真實場域裡學習。每一本書必定受限於作者所身處的時空環境,縱使我因為跨校學生組織及青年署的工作經歷,處理過跨學制的諸多學權案例,但依然會存在視野上的侷限。不過,為了盡可能協助讀者將本書內容轉化為實際應用,本書每個章節的最後都設計有練習題,供有興趣的讀者自由使用。

每本書都是作者與讀者之間的遠距對話,因此在寫作時,作者必定會去想像讀者的面孔。我在這本書裡試著與後輩學生自治實踐者對話—更精確地說,是和2018年的我一樣,初次擔任學生會核心幹部,卻對眼前的工作一無所知的學生自治實踐者—也就是與我自己對話。如果正在閱讀這句話的你,是和本書目標受眾完全相反的角色—可能是學校教職員,甚至是學生會的輔導老師—請原諒我必須在後續的內容裡,屢屢將教職員描述成學生必須與之抗衡的對象,這絕對不蘊含對你個人、對任何教職員個人的批評,而只是要對當前台灣高等教育場域的結構問題做出切實的描繪。

最後,縱使這本書看起來像一本教科書(實際上在撰寫時,也不免受到教科書寫作風格的影響),但請讀者們務必留意:受制於極其有限的文獻資料,以及我個人不足的學術能力,本書注定不是一本學術著作,而充其量只能算是案例研究或實務意見, 尤其隨著時間推移,本書內容的精準程度也將會持續下滑,直到他從一本工具書變成歷史文本。我盡可能在每一個論證裡力求嚴謹,但若仍有疏忽之處,尚請海涵,並歡迎隨時不吝來函指正、討論。

這本超過17萬字的厚重書籍能夠成功完稿,必須極其感謝母校國立陽明交通大學(及原國立陽明大學)林奇宏校長、郭旭崧校長、陳怡如主任秘書、翁芬華學務長、羅鴻基組長等老師,願意與學生會夥伴們一同營造多元而民主的校園氛圍;感謝教育部青年發展署陳雪玉署長、蔡君蘋組長、張靜瑩組長、許韶芹科長、黃佳婷科長、林瑋庭科員等機關夥伴,願意與各校學生會一同尋求學生自治發展方向的共識。感謝國立陽明交通大學學生會、社團法人臺灣學生聯合會、臺灣青年事務協會、台灣公共哲學教育推廣協會等團隊夥伴,給予我為學生以及各校學生自治後輩服務的機會,更讓本書的案例得以尚稱充實。

感謝辰昊、品銓、厚安、冠澤、志鴻、郁雯、建璋、律德、晏蓉等學生自治及公民團體夥伴、前輩對本書內容的具體建議,讓我得以梳理議題背景、以更簡潔和完整的方式呈現概念;尤其感謝輔仁大學社會系戴伯芬老師,針對本書第四章關於高等教育的內容,給予精準而明確的批評,讓我能夠修正邏輯缺漏、補足論述脈絡。

本書付梓之際,台灣社會正面臨民主發展的危機與轉機。2024年5月17日,許多青年因擔憂立法院採取非民主程序,自發齊聚在立法院後門關心,群眾中可以看到許多學生自治夥伴的身影。同一時間,許多學生會深陷傳承困難、公關危機、財政紀律風波、選舉遭學校介入等嚴峻挑戰,但也有更多後進夥伴選擇加入學生自治行列,在傾頹的舊日華廈裡重新搭建高樓。彼時彼刻,恰如此時此刻,感謝各界學生自治和社會運動夥伴接續努力,讓我們得以繼續並肩前行。

感謝我的家人、伴侶與生活夥伴,讓我在學生自治的沿途都能活在安全感之中。本書大部分內容都是在我的替代役服役地點—臺北榮民總醫院玉里分院—撰寫完成,感謝室友們對我夜間的鍵盤聲完全包容,並鮮少過問我到底在做什麼。

最後請容許我以一句類似於座右銘的話作結,並開始本書的實質內容。

生命不只有幸福,人還有責任。—Albert Camus

自序

回想2018年,我甫接任國立陽明大學學生會副會長時,經常有種「不知道該從何下手」的感覺。而即便想要閱讀相關文獻, 上一本學生自治的專書,是臺師大學生會前會長林少軒於2010 年出版的〈踏入學生自治的世界〉,成書至今已將近十五年,雖然該書內容豐富、嚴謹,但十五年間的許多社會變革,早已改變了學生自治的樣貌。於是我懷抱著「如果當時有人告訴我這些該有多好」的心情,將我對學生自治、學生權利的反思一一寫下,不僅作為給當時自己的傳承筆記,更希望能夠拋磚引玉,引發各界評論、批評,讓學生自治圈的「論戰傳統」重新活絡起來。

從學權、活動、到組織經營,學生自治包含著許多迥異的面向,而受限於篇幅和個人能力,本書無法涵蓋學生自治所涉及的所有子議題。如果林少軒的〈踏入學生自治的世界〉是一本學生自治總論,我希望本書能夠作為一本學生權利專論,兩者之間存在包納和承繼的關係(如果有學生自治學系的話,兩者或許可以分別被理解為大一必修課程和專業選修課程)。整本書將會緊繞著「學生權利」來開展論述,而關於學生自治本質和諸學生自治制度的討論,由於和學生權利的保障緊密相關聯,因此也會使用許多篇幅來討論。

這本書的標題是來自這樣的一個靈感:在當代台灣的歷史經驗裡,「社會運動」與「學生運動」這兩個概念的面貌經常重合,學生頻繁地成為社會運動的關鍵能動者。既然如此,學生自治和學生權利行動作為廣義的學生運動,或許也可以被看作為一種社會運動,而且是「校門內的社會運動」。

本書最重要的論點,是希望能夠呈現學生權利和學生自治之間的「主—客關係」,我會在每一個章節裡一再主張:學生權利是我們所希望達成的目的,而學生自治是達成這項目的的手段,而目的永遠比手段更為關鍵。因此在章節排序上,我將先討論與學生權利相關連的各項基本概念(第一至四章),再介紹學生自治和學生自治的三大制度(第五至八章),最後將兩者統合在一起,分述近年的各項重大學權議題(第九章),以及該如何發起學權行動(第十章)。

若要將本書拆分為「理論」與「實務」兩篇(儘管我認為這兩者之間存在辯證關係,本質上屬於一體),或許可以將第一至八章都歸類為理論,而僅有第九、第十章屬於實務知識,這樣的不平衡一方面是來自於書籍這種載體的優勢和限制,二方面是因為各項實務知識,更應該在各大專校院的真實場域裡學習。每一本書必定受限於作者所身處的時空環境,縱使我因為跨校學生組織及青年署的工作經歷,處理過跨學制的諸多學權案例,但依然會存在視野上的侷限。不過,為了盡可能協助讀者將本書內容轉化為實際應用,本書每個章節的最後都設計有練習題,供有興趣的讀者自由使用。

每本書都是作者與讀者之間的遠距對話,因此在寫作時,作者必定會去想像讀者的面孔。我在這本書裡試著與後輩學生自治實踐者對話—更精確地說,是和2018年的我一樣,初次擔任學生會核心幹部,卻對眼前的工作一無所知的學生自治實踐者—也就是與我自己對話。如果正在閱讀這句話的你,是和本書目標受眾完全相反的角色—可能是學校教職員,甚至是學生會的輔導老師—請原諒我必須在後續的內容裡,屢屢將教職員描述成學生必須與之抗衡的對象,這絕對不蘊含對你個人、對任何教職員個人的批評,而只是要對當前台灣高等教育場域的結構問題做出切實的描繪。

最後,縱使這本書看起來像一本教科書(實際上在撰寫時,也不免受到教科書寫作風格的影響),但請讀者們務必留意:受制於極其有限的文獻資料,以及我個人不足的學術能力,本書注定不是一本學術著作,而充其量只能算是案例研究或實務意見, 尤其隨著時間推移,本書內容的精準程度也將會持續下滑,直到他從一本工具書變成歷史文本。我盡可能在每一個論證裡力求嚴謹,但若仍有疏忽之處,尚請海涵,並歡迎隨時不吝來函指正、討論。

這本超過17萬字的厚重書籍能夠成功完稿,必須極其感謝母校國立陽明交通大學(及原國立陽明大學)林奇宏校長、郭旭崧校長、陳怡如主任秘書、翁芬華學務長、羅鴻基組長等老師,願意與學生會夥伴們一同營造多元而民主的校園氛圍;感謝教育部青年發展署陳雪玉署長、蔡君蘋組長、張靜瑩組長、許韶芹科長、黃佳婷科長、林瑋庭科員等機關夥伴,願意與各校學生會一同尋求學生自治發展方向的共識。感謝國立陽明交通大學學生會、社團法人臺灣學生聯合會、臺灣青年事務協會、台灣公共哲學教育推廣協會等團隊夥伴,給予我為學生以及各校學生自治後輩服務的機會,更讓本書的案例得以尚稱充實。

感謝辰昊、品銓、厚安、冠澤、志鴻、郁雯、建璋、律德、晏蓉等學生自治及公民團體夥伴、前輩對本書內容的具體建議,讓我得以梳理議題背景、以更簡潔和完整的方式呈現概念;尤其感謝輔仁大學社會系戴伯芬老師,針對本書第四章關於高等教育的內容,給予精準而明確的批評,讓我能夠修正邏輯缺漏、補足論述脈絡。

本書付梓之際,台灣社會正面臨民主發展的危機與轉機。2024年5月17日,許多青年因擔憂立法院採取非民主程序,自發齊聚在立法院後門關心,群眾中可以看到許多學生自治夥伴的身影。同一時間,許多學生會深陷傳承困難、公關危機、財政紀律風波、選舉遭學校介入等嚴峻挑戰,但也有更多後進夥伴選擇加入學生自治行列,在傾頹的舊日華廈裡重新搭建高樓。彼時彼刻,恰如此時此刻,感謝各界學生自治和社會運動夥伴接續努力,讓我們得以繼續並肩前行。

感謝我的家人、伴侶與生活夥伴,讓我在學生自治的沿途都能活在安全感之中。本書大部分內容都是在我的替代役服役地點—臺北榮民總醫院玉里分院—撰寫完成,感謝室友們對我夜間的鍵盤聲完全包容,並鮮少過問我到底在做什麼。

最後請容許我以一句類似於座右銘的話作結,並開始本書的實質內容。

生命不只有幸福,人還有責任。—Albert Camus

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價