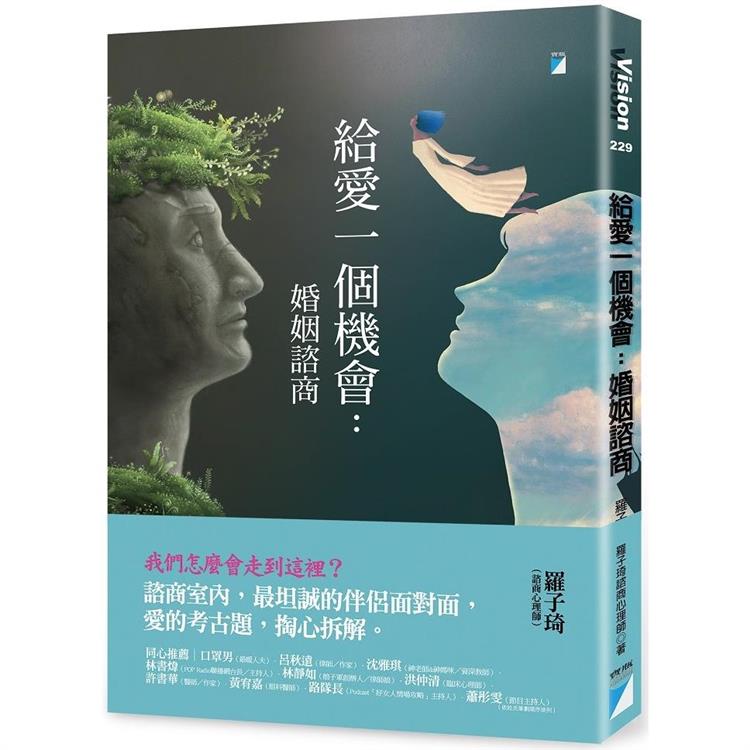

給愛一個機會:婚姻諮商

坐下來,好好談, 因為我們在乎彼此,遠超過一切。活動訊息

想找書的時候,特別想偷看網友的書櫃... 原來大家都在看這本 ↓↓↓

簡單卻顛覆的思辯,帶你穿越人生迷霧...自我成長書展75折起,滿額送保溫袋 👉逛逛去

太多人活得太費力,我想為大家、包括我自己,找到比較省力、又能活得更舒服的方法。─蔡康永

內容簡介

資深心理師心理師陪著伴侶們,領著雙方說出困難和挑戰,細膩解讀話語及行為背後的動機,逐步深入問題的本質與核心。

●我們怎麼會走到這裡?

〔諮商室內,最坦誠的伴侶面對面,

愛的考古題,掏心拆解。〕

市面少見呈現「婚姻諮商」真貌,如此寫實,又似曾相識。

▌我們怎麼會走到這裡?下一步,又何去何從?

夫妻兩人,與婆婆的「三角關係」;

她原諒先生外遇,但鞭撻著出軌的自己;

「爭吵、冷戰、道歉」無限輪迴,令人心累;

孩子的拒學問題,其實是婚姻問題的冰山一角……

▌以他們的故事為借鏡,讓我們為了「我們」,再努力看看,好嗎?

◆◆◆

坐下來,好好談,

因為我們在乎彼此,遠超過一切。

●「是什麼原因讓你們有不同的想法,但還是一起來諮商?」

心理師陪著伴侶們,在茫然的婚姻迷霧中,一同探尋可能的出路。

非要戰贏老公的太太;自覺像局外人的先生;依賴者遇上照顧者,宛如「父女檔」的夫妻;「你追我逃」的焦慮妻子與逃避丈夫……

→夫妻之間存在著某種角色分配模式,但是「沒有不變的關係」,在人生的不同階段,若模式未隨之進化或調整,關係便可能龜裂、變質。

●「對於這段關係,你們期待會發生什麼改變?」

心理師牽起溝通,領著雙方說出困難和挑戰,細膩解讀話語及行為背後的動機,逐步深入問題的本質與核心。

才發現:嫉妒丈夫升職的妻子,其實是自我價值的懷疑;原以為有擔當地責任一肩扛,竟是傷害親密的元凶。

→關係是互動出來的,穿透表面的僵持,兩人就有機會共同發展出彈性,而只要其中一人起了轉變,便能帶著整段關係開始轉動。

兒時見父母衝突、受苦,羅子琦心理師心疼地想著:如果有人幫幫他們就好了。投入伴侶治療多年,她運用對話與練習,協助雙方明白其實兩個人都受傷了,進而看見彼此的困境和限制,也能尊重對方的努力,重建對於關係的信任,以及自信。

【給愛一個機會,並給自己一份接納,我們陪伴著彼此,走一段修復的路。】

◆◆◆

●心理師的相愛練習:

1.關係是「互動」出來的:

【一個人能做的】我願意為關係努力,探索關係中的自己有沒有調整的可能。我先做出調整,也可能帶動另一方的改變。【兩個人能做的】我們兩人相互扶持、提醒,一同嘗試在關係中不斷修正與練習,陪伴彼此走一段修復的路。

2.看見自己如何參與其中,就已經走在改變的路上:

我與伴侶的關係像什麼?在互動中,我怎麼「參與」?過去與現在的比喻有沒有不同?是什麼讓關係模式不一樣了?要改變這樣的關係,我可以怎麼做呢?在一段關係之中,沒有人是局外人。

3.我們是伴侶,也是兩個獨立的個體:

一段品質良好的關係,不在於多麼緊密與相同,而是兩人能涵容不同,卻又能彼此分享;兩人能各自獨立工作,也能一起快樂生活。能夠先一個人快樂,才有機會擁有兩個人的快樂。

4.伴侶是一段關係經營的合夥人:

「合夥」的前提是有共識,並且接受自己無法改變對方。關係要融洽,未必得「都一樣」。如果能夠「接納彼此的不一樣」,將能為關係帶出更大的成長空間。

本書特色:

●從他人的故事中,窺見彼此的身影,進而反思自身的關係:

1.閱讀著別人的故事,仿如照著鏡子,讓我們意識到自己的「婚姻故事」。

2.透過書中對話,我們學會解讀隱藏在對方話語背後的真正意思(那可能連對方自己也沒發現)。

3.多少有口難言的困境,也從本書中,發現一線明光。把困難和挑戰說出來,兩人就有機會共同去面對與經歷這些困難及挑戰,也有機會學習如何成為彼此的支持。

●每一篇文章最後,都有【心理師的相愛練習】單元,提供實用的思考擴充及方法實踐練習。

●【特別企劃】伴侶吵架避免說的十句話/伴侶衝突避免做的十件事。

●【特別收錄】如何邀請伴侶一起參與婚姻諮商/求助方向與協助資源/推薦書籍與影片。

●「想一想:家庭中,有夫妻關係、親子關係與手足關係,一天之中,你花最多時間在哪種家庭關係?而哪種關係是你投入最少的?」

從孩子出生那一刻起,伴侶的親密情感中有了一個新生命的連結,但矛盾的是,兩人之間那唯一的、具有排他性的親密感,卻也從此消失了。

我們強調著親子關係,但更不能忽視,家庭是起源於「夫妻關係」這條軸線。

●親密關係的經營,重要的三件事:說出自己的心情、感受與需求,試著聽懂對方的心情、感受與需求,並練習去回應對方的心情、感受與需求。

透過「說出」、「聽見」、「回應」,將衝突及怨懟,轉化為接納和理解,也給彼此再次成長與調整的機會。

名人推薦

同心推薦:

口罩男(最暖人夫)

呂秋遠(律師/作家)

沈雅琪(神老師&神媽咪/資深教師)

林書煒(POP Radio聯播網台長/主持人)

林靜如(娘子軍創辦人/律師娘)

洪仲清(臨床心理師)

許書華(醫師/作家)

黃宥嘉(眼科醫師)

路隊長(Podcast「好女人情場攻略」主持人)

蕭彤雯(節目主持人)

(依姓氏筆劃順序排列)

目錄

前言打開婚姻諮商室的門 008

特別企劃1伴侶吵架避免說的十句話 012

特別企劃2伴侶衝突避免做的十件事 017

▌Part1 成為「我們家」

(關係是互動出來的。)

.妻、夫與婆婆的「三角關係」當「小當家」遇上「拯救媽媽專家」 028

.「我到底做錯了什麼?」再堅強,也不要拒絕同行 043

.「我一定要是對的!」勇於面對真實,就是改變的開始 056

.衝突,是求助的信號看似無感,卻可能是避免受傷的自我保護 068

.我家,你家,我們家你倆對於「成家」的想像是什麼? 083

▌Part2 親密愛人

(看見自己如何參與其中,就已經走在改變的路上。)

.(男性的有苦難言/上)「我是男人就應該……」你有給太太機會了解你的心情嗎? 096

.(男性的有苦難言/下)「這不是我要的。」親密關係中,典型的「追逃模式」 104

.當年的魅力,如今卻無法忍受你們最初吸引彼此的是什麼? 113

.「有了小孩後,我卻感覺失戀了。」家庭起源於「夫妻關係」 128

▌Part3 婚姻裡的祕密

(我們是伴侶,也是兩個獨立的個體。)

.夫妻倆,各唱各的調孩子的問題,反映出家庭裡的「暗礁」 142

.「丈夫升職,我居然嫉妒?!」個人價值的危機,也是夫妻的危機 156

.(出軌,不能說的祕密/上)性關係,不見了一種無法言說的情感失落 169

.(出軌,不能說的祕密/下)「我怎麼可以犯這種錯!」一種內心嚴苛的自我譴責 177

.「我們還要繼續下去嗎?」外遇後,「受害人」與「更生人」如何面對? 183

▌Part4 捨不得你傷心

(伴侶是一段關係經營的合夥人。)

.是錢的問題,還是感情問題?隱藏在財務背後的「感受」與「擔心」 198

.(孩子走了以後/上)「你不懂我的傷心……」若你不懂,又有誰能懂? 211

.(孩子走了以後/下)「其實我們都被影響著……」讓彼此說出、聽見並回應 217

.「再」一起,是接納彼此的不一樣與同一個人再婚,會不會重蹈覆轍? 227

.(認同的深處/上)「你的心裡沒有我。」是「我」的問題,還是「我們」的問題? 239

.(認同的深處/下)只有「我」,才能承擔我自己把對方的功課,還給對方 245

特別收錄1如何邀請伴侶一起參與婚姻諮商 255

特別收錄2求助方向與協助資源 260

特別收錄3推薦書籍與影片 266

序/導讀

.前言.

打開婚姻諮商室的門

初任心理師的頭幾年,我很怕當事人問我幾個問題:「心理師,你看起來很年輕。你今年幾歲?」「心理師,你結婚了嗎?」「有生孩子嗎?」這類問題,讓我在對方面前感到瞬間自信全無。

那時候,為了能夠撐起自己專業的自信,總會刻意打扮得成熟一些。至於是否要協助伴侶諮商婚姻關係,我總對同事說:「我還不行。」

曾有位前輩對我說,我是在哪裡跌倒,就會想要在哪裡站起來的人。那個早期完全不接家庭或伴侶會談的我,其實是面對原生家庭經驗的複雜與矛盾情感使然。年輕的我,不只是不想面對自己的家庭經驗,連工作上都想一併逃開,而且直接下了結論,認為自己會做不好。

後來,在社區陪伴身心障礙家庭與健康手足的經驗,讓我更深地看見:家庭的愛與影響可以帶來多少的成長力量,從而幫助我再一次面對家庭與夫妻關係的治療實務。於是,我從自己的原生家庭經驗開始,思考關係帶來的各種影響。

我的父母在離婚後,幾乎零互動;當時還小的我也間接地選了邊,拒絕父親探視,覺得這樣才是支持母親。但長大後才理解,其實各自原生家庭的影響,被他們不自覺地帶入了互動關係之中。衝突不斷的關係,讓其中一人尋求關係之外的慰藉;而毅然選擇離婚的人,不是再也不愛對方,其實這更是他/她心中永遠的傷口。外遇,可能只是壓垮婚姻的最後一根稻草,亦非誰對、誰錯的單一問題。

作為一個孩子,我會想:「當年如果有人幫幫他們就好了!」無論最後是否依舊走向離婚,肯定都會有所不同,畢竟,理解後的我也不一樣了。

值得慶幸的是,或許是老天因為我願意面對,在我開始接觸婚姻諮商實務後,有滿多的機會是服務因外遇而來修復關係的夫妻,在他們身上,我看見那份願意面對關係的「真實面」的勇氣。

要在破碎之中重建信任,真是一條比離開更難走的路。那麼,是什麼讓面臨關係困境的夫妻們,願意走進諮商室呢?

根據我的觀察,是出於兩人過往一路走來的點滴累積,兩人共同攜手組建的家庭情感,以及兩人懂得在乎彼此的關係,更勝於對錯、輸贏。

一路上,透過兩週一次的專業督導來協助我在實務運用上的精進,以及持續接受系統取向的訓練,包括專業理論的學習、模擬會談、個人家庭經驗整理、現場工作督導訓練等,都幫助我對於關係的複雜及多元面貌,有了更深入與豐富的理解。

同時,我也深刻體會在台灣,要讓夫妻願意走進諮商室、並持續一段時間的諮商,實在不容易。

這正是我想寫這本書的初衷:讓更多人認識「婚姻諮商」在做什麼。

多數面臨關係困境的夫妻,有人會想「家醜不外揚」,有人覺得「沒有影響孩子就好」,有人說:「靠別人只是暫時的,最終還是要靠自己」,還有人認為「在家裡都吵了,會不會只是花錢去另一個地方吵架」,而拒絕接受婚姻諮商……

然而,接受婚姻諮商,就像是若你不時有輕微頭痛,主動尋求醫師協助,找出原因才能盡早處理一樣,而不是等到疼痛難耐、出現更多嚴重症狀時,才勉強尋求協助。

因此,本書並不是闡述專業理論或技術教學的書,而是試圖從實務經驗出發,來思考每一篇要和大家分享的關係課題是什麼,同時透過模擬婚姻諮商室的情境,呈現對話及情節,來展現關係的課題,並透過很平實的對話,引導閱讀的你感同身受。

諮商室裡的婚姻諮商,往往需要視當事人的情況,諮商次數的長短歷程不一。但在本書中,為了凸顯關係中的每個主題,而將數次的諮商過程,濃縮整理成一篇來呈現。

如果你正處於關係困境中,對於與伴侶的互動狀況感到困惑,或者對於是否該尋求婚姻諮商而感到猶豫──但願你能在這些故事與對話中,感受到被理解的支持,因為每一段關係都有其成長的課題,你並不孤單。

如果你對於婚姻諮商感到好奇──你會在每篇故事和對話中,看見熟悉的身影與共鳴,因為關係及互動的主題,與你、我都切身相關。

身處困境時,我們都想要努力掙脫痛苦,想像著「只要……」,就能解決困境,就不再受苦了。但關係的困境不是一朝一夕的問題,問題往往都只是「冰山一角」而已。

這本書想與你分享的是:關係是「互動」出來的。在人生的不同階段,會出現不同的人生挑戰,兩人的互動模式自然也需要進化,才更能因應人生的挑戰。

所以,請給愛一個機會,讓彼此的關係,擁有再次成長與調整的可能。讓彼此的關係,有機會走過困境,因而更加豐厚。

試閱

──當「小當家」遇上「拯救媽媽專家」──

→關係中的雙方持續感到緊張或焦慮,可能會不自覺地拉入第三方,或自己成為第三方來緩解,這便是家庭關係中的「三角關係」。

●他認為是家人關心,她卻感覺受干涉

阿鈺與文玲就和許多來諮商的夫妻一樣,剛開始都顯得有些不自在。我從基本問題切入,問他們:「是什麼原因讓你們想要來諮商?」

兩人互看,似乎以眼神在討論誰先說。最後是阿鈺開口。「我和文玲結婚快十年,其中九年左右都和我爸媽同住。我們是大家族,她一直很不適應,大約兩年前,我們決定買房子,去年搬了出來。我以為情況會好轉,而且我能做的都做了,不過她好像還是不滿意。她提議要來夫妻諮商,我就想著一起來試試吧。」

我進一步問:「你提到這十年中,其中九年是和父母一起住,去年剛搬出來。你覺得你們主要的問題是什麼?」

阿鈺說:「我覺得主要是兩個人家庭背景造成的差異吧。文玲的家庭成員很簡單,只有她媽媽和妹妹,親戚都住得比較遠,往來也較少。我們家是家族事業,除了嫁到美國的姑姑一家以外,我叔叔和伯伯家,還有奶奶、爺爺的關係都很緊密,就住隔壁或是不同樓層,大家互相幫忙、關心,但文玲覺得很不適應。」

我問阿鈺,他覺得太太是怎麼樣顯出不適應。他回答:「她覺得一直被關心是種干涉。我想是因為彼此互相不了解,也缺乏溝通。」

「你認為是家人關心,對文玲來說卻是干涉,是嗎?」我整理他的說法,阿鈺點頭。

我好奇,他是怎麼理解太太感受到的「干涉」。他解釋:「我覺得文玲比較有自己的想法。她家是單親,媽媽不在的時候,身為姊姊的她就是家裡的大人,都由她作主,所以嫁來我家,家人的建議或關心,很多時候對她來講不是那麼舒服。」

●婆與媳之間的連結者,是「丈夫」

我和阿鈺對談時,文玲僅在一旁很安靜地聽,這時我問她:「關於先生對你的理解,有沒有想要回應的?」

「他說得沒錯。我從小就很獨立,媽媽也很信任我,而且應該也沒空管我和我妹。」她表示。

帶著她的回應,我再轉向阿鈺,問他:「我滿好奇,阿鈺,你很熟悉你的家人,也知道文玲一直不適應,那你怎麼辦呢?」

「盡量當橋梁吧。畢竟老人家很難改變,我媽也是關心啊,加上我奶奶比較守舊。我也有盡量讓文玲了解,她有什麼需要時,我能做的都會盡量做。」他的語氣有點無奈。

文玲按捺不住地想發言,我轉頭對著她說:「對於阿鈺講的,你好像有話想說?」

「他常常不明白我的感覺。像是生老大的時候,我希望住月子中心,可是他奶奶和媽媽覺得他們家沒有人這樣,又不是老人家不在,硬是要我留在家裡坐月子。他一直安撫我說是長孫的關係,要我稍微理解老人家的心情,如果我堅決不肯在家坐月子,他媽媽也會有壓力。當時我只能妥協,不想讓他為難,畢竟他們家人那麼多,可是心情上真的很憂鬱。」文玲吞口口水,繼續說:「在帶孩子方面,也干涉很多。他總是要我『試著理解』,但是我一個人住在他們家,誰來理解我呢?」

聽起來,自己一個人得適應一個大家族,還要顧及先生的為難,讓文玲感到委屈。

我問她:「這當中對你最難的是什麼?」

「好像只要涉及我和他媽媽或是他家的事,他永遠都不會第一個考量我!我都是那個被犧牲的人……」

看到這裡,也許你會覺得這是典型的婆媳問題,千古難解。然而,這道習題之所以難解,其實往往是因為在「婆」與「媳」之間,還有個「共同的連結者」──丈夫,沒有被看見。

這對夫妻的問題中,不只有妻子的不適應、面對強勢家族與婆婆的要求,更有丈夫求和諧。這其實是一場「三角關係」的互動困局。●「我理解你媽,誰來理解我呢?」

文玲表達覺得被犧牲,觸發了丈夫的情緒。他沒好氣地說:「你不要每次都覺得是犧牲。我也很盡力在理解你,但你就一直記得那幾件事。」

文玲一聽,情緒與口氣也跟著上揚。「難道不是嗎?只要是你媽說的,你都說好!你永遠覺得你媽媽最辛苦。我可以理解你媽不容易,但你為什麼要把我變成她?」

「我只是覺得家人本來就是互相體諒。我媽也是想說你白天要上班,所以盡量幫我們顧孩子。不然你以為你的工作都沒有準時下班,我又常常出差,誰幫你去接小孩?」阿鈺愈講愈激動。

文玲緊接著回應:「什麼叫『幫我』接孩子?為什麼不說是『幫你』?你常常出差沒辦法,我就不想早點回家陪孩子嗎?我是不想看到你媽怎麼餵我兒子吃飯那些事,不想和她起衝突,所以乾脆加點班,眼不見為淨。」

「我知道你認為我偏袒我媽,但我覺得自己只是盡量求平衡,兩邊都是我的家人啊……唉!」阿鈺嘆了口氣。

在一旁聽著,我發現兩人的對話好像都離不開「婆婆」。

文玲表示:「心理師,其實我曾經痛苦到想離婚,後來自己去做過諮商,發現和我們各自的原生家庭很有關係。但覺得自己很難跟他解釋這些,才想應該夫妻一起來。每次他偏袒婆婆,我就覺得被犧牲。諮商中,我發現自己很矛盾,一方面媽媽很仰賴我,但她都要我讓著妹妹,這種感覺很像每次阿鈺要我理解婆婆一樣。」

阿鈺接話:「所以不是我的問題啊。」

文玲瞪大眼。「什麼叫不是你的問題?你每次都說要和諧也是問題!」●三人行,誰才是主角?

我以此來繼續進行探索,問阿鈺怎麼看。「家和萬事興,何況是這麼大的家族。」他回答。

我點點頭。「這麼大的家族要一起相處,真的不容易,關於這點,你肯定是專家。能不能與我分享你的經驗呢?簡單地分享關於『和諧』的學習經驗。」

阿鈺回想著:「我很小的時候吧,常看著爸媽為了家裡的事情吵架,大多是奶奶對媽媽不滿意,而沒吵兩句,爸爸就兩手一攤說要去做生意。還有我爸和兄弟之間因為做生意而意見不合,靠媽媽安撫,奶奶卻怪她不懂得做好大嫂的角色,害他們兄弟失和。」

阿鈺的述說讓我腦海裡浮現一些畫面。我問:「那麼,當時你都怎麼辦呢?」

他無奈地笑了笑。「我拉著奶奶說要吃她的炒飯,或者跟我媽說想去跑操場、寫功課之類的。奶奶都會以我的需求為主,所以我就濫用特權了,呵呵。」

真是好傳統的家庭情節:大家族,婆婆,聽話與迴避衝突的兒子,長媳與金孫。

我問阿鈺:「你幾歲就懂得這樣拯救媽媽了?」

他皺著眉。「我也不太記得了,可能從小學吧。但上了國中更會,那時候要升學讀書就是我的金牌。」

聽著阿鈺與文玲各自分享成長經驗,我笑著說他們一個是「小當家」,一個是「拯救媽媽專家」。

「我媽是單親,忙著工作,我在家就當大人。其實我很希望她看見我的努力,但同時又以『媽媽很忙』為理由調適自己的失落,挺矛盾的。」文玲說著,看看丈夫。「就像現在,一方面覺得阿鈺不懂我,但一方面還是有很多妥協。可能是有太多未能調適的失落,乾脆都自己做決定。比如我一開始都自己看房子、找家具,還有幫小孩辦轉學,根本也像是單親,但沒辦法啊。以前覺得被犧牲,後來是委屈。」阿鈺對她說:「你那時候都自己來,其實我原本很不能接受,覺得我們又不是感情不好,怎麼會走到這種局面。我們家不應該是這樣的!」

這個過程,雙方肯定都很煎熬,同時也困惑:明明我好努力,為何就是無法盡如人意?我道出這份體認,阿鈺安靜地點頭同意,文玲輕拭著眼角的淚水。

我鼓勵兩人一起想想:關係中的困境是怎麼發生的?

●成為關係中「真正的」男、女主角

當關係中的雙方持續感到緊張或焦慮,可能會不自覺地「拉入」(使他人成為第三方)或「進入」(自己成為第三方)來緩解,這便是家庭中的「三角關係」(emotional triangles)。

就像「奶奶─媽媽─阿鈺」的三角關係。長久下來,阿鈺已經很習慣照顧母親的情緒,卻未必清楚對方是否需要或希望他如此照顧。

我對阿鈺說:「我想和你一起看其中一組三角關係:當奶奶和媽媽之間產生矛盾的時候,你覺得除了你之外,誰最該出現來保護媽媽,或是拯救衝突?」

「我爸啊,但他沒辦法,他兩手一攤。」

我再問:「如果有一種特效藥讓你爸不再兩手一攤,而是以一個有擔當的成人姿態出現,他會怎麼做?我們試著想像一下,特別是以你對這個家族的理解。」

他盯著白板上的幾段三角關係,皺著眉頭思索一會兒,說:「他可能要告訴他媽媽,『我們夫妻自己會處理,交給我們來決定就好。』」

我反問阿鈺,他是否也以這樣的姿態出現在關係中。他搖搖頭,說:「沒有。我好像從來沒有這樣想過,但可能應該要這麼做。我在工作上挺有擔當和界線的,怎麼回到家裡就沒有想過這樣的姿態呢?」

「可能回到家就變回兒子,忘記自己已經長大了。」文玲笑著回應:「而順著你的表現,我也像是在面對我媽一樣,變回了女兒。」

夫妻倆有了一個共同目標:他們要一起練習如何從「拯救媽媽專家」與「小當家」,成為彼此婚姻中真正的「男、女主角」。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價