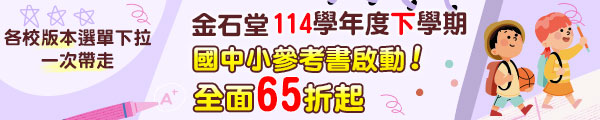

與死神曖昧:長期自殺傾向病人的治療之道

活動訊息

內容簡介

★大量實證資料佐證,戳破自殺防治現行做法諸多迷思

★描寫邊緣型人格者和長期自殺傾向的關聯

★顛覆傳統思維,主張過度強調安全反而阻礙康復──忍受自殺意念,才能治療長期自殺傾向病人

實證資料支持,顛覆傳統做法

改變思維,長期自殺傾向可以治療!

長期自殺傾向者是一群境況特殊的病人。本書作者帕里斯指出,處理一般急性自殺的方法建議,對有「長期」自殺傾向的病人不僅無效,還可能適得其反。

帕里斯身為精神醫學權威,一生致力治療長期自殺傾向的病人。他認為,有別於急性自殺與憂鬱症的高度關聯,長期自殺傾向者更可能患有邊緣型人格障礙。這群人內在充滿空虛、無望與失控感,以至於與死神曖昧,幾乎要愛上死亡。有機會以死亡終結痛苦,是他們微小的控制感來源之一。

因此,治療師必須忍受這類病人的自殺傾向,尊重他們將死亡視為生命的選項。帕里斯認為,自殺意念通常是在反映心理痛苦,不代表病人絕對想死,如果治療師能認可那種痛苦,以同理心對待,幫助病人好好生活,將能使自殺念頭自然消失。

「長期自殺傾向」是缺乏處置準則的臨床領域,本書填補了這個空白,在紮實的實證資料支持下提出具顛覆性、卻相當實用的應對原則,不僅戳破「預測自殺」、「住院治療」等諸多處置的迷思,也提出保險和訴訟艱難處境下的因應之道。

本書呼籲謹慎用藥、重視心理治療,也提醒治療者要相信病人可以康復,也要坦然面對風險,是臨床人員堅實的指引與後盾。

帕里斯教授以科學實證為盾,直言「過度強調安全」反而阻礙康復,更鏗鏘斷言「長期自殺傾向是可治療的!」──這分信念,為臨床工作者注入莫大力量。

──廖士程/國立臺灣大學醫學院醫學系精神科教授

書中不只說明臨床工作者「對外」──在行為上可以採取什麼樣的措施,更強調「對內」──在心理上的工作要如何進行。這點至關重要!

──廖偉翔/新竹臺大分院精神醫學部主治醫師、本書譯者

鄭重推薦──

(依姓氏筆畫排列)

周仁宇/精神科醫師、台灣精神分析學會訓練分析師

張凱理/精神科醫師、福德身心診所院長

廖士程/臺大醫院新竹分院精神醫學部主任、衛生福利部委辦全國自殺防治中心前執行長

★描寫邊緣型人格者和長期自殺傾向的關聯

★顛覆傳統思維,主張過度強調安全反而阻礙康復──忍受自殺意念,才能治療長期自殺傾向病人

實證資料支持,顛覆傳統做法

改變思維,長期自殺傾向可以治療!

長期自殺傾向者是一群境況特殊的病人。本書作者帕里斯指出,處理一般急性自殺的方法建議,對有「長期」自殺傾向的病人不僅無效,還可能適得其反。

帕里斯身為精神醫學權威,一生致力治療長期自殺傾向的病人。他認為,有別於急性自殺與憂鬱症的高度關聯,長期自殺傾向者更可能患有邊緣型人格障礙。這群人內在充滿空虛、無望與失控感,以至於與死神曖昧,幾乎要愛上死亡。有機會以死亡終結痛苦,是他們微小的控制感來源之一。

因此,治療師必須忍受這類病人的自殺傾向,尊重他們將死亡視為生命的選項。帕里斯認為,自殺意念通常是在反映心理痛苦,不代表病人絕對想死,如果治療師能認可那種痛苦,以同理心對待,幫助病人好好生活,將能使自殺念頭自然消失。

「長期自殺傾向」是缺乏處置準則的臨床領域,本書填補了這個空白,在紮實的實證資料支持下提出具顛覆性、卻相當實用的應對原則,不僅戳破「預測自殺」、「住院治療」等諸多處置的迷思,也提出保險和訴訟艱難處境下的因應之道。

本書呼籲謹慎用藥、重視心理治療,也提醒治療者要相信病人可以康復,也要坦然面對風險,是臨床人員堅實的指引與後盾。

帕里斯教授以科學實證為盾,直言「過度強調安全」反而阻礙康復,更鏗鏘斷言「長期自殺傾向是可治療的!」──這分信念,為臨床工作者注入莫大力量。

──廖士程/國立臺灣大學醫學院醫學系精神科教授

書中不只說明臨床工作者「對外」──在行為上可以採取什麼樣的措施,更強調「對內」──在心理上的工作要如何進行。這點至關重要!

──廖偉翔/新竹臺大分院精神醫學部主治醫師、本書譯者

鄭重推薦──

(依姓氏筆畫排列)

周仁宇/精神科醫師、台灣精神分析學會訓練分析師

張凱理/精神科醫師、福德身心診所院長

廖士程/臺大醫院新竹分院精神醫學部主任、衛生福利部委辦全國自殺防治中心前執行長

目錄

【推薦序】沒有終極專家的戰場:與長期自殺傾向者比肩同行/廖士程

【譯序】無法完全理解,但可以更接近/廖偉翔

前言

導論

第一章 自殺傾向與自殺

第二章 流行病學與社會觀點

第三章 自殺防治的迷思

第四章 長期自殺傾向病人的內在世界

第五章 自殺傾向、發展與生命歷程

第六章 長期自殺傾向與人格障礙症

第七章 心理治療研究與長期自殺傾向

第八章 藥物治療與長期自殺傾向

第九章 忍受長期自殺傾向

第十章 處理長期自殺傾向

第十一章 自殺傾向與訴訟

第十二章 給治療師的治療指引

參考資料

索引

延伸閱讀

【譯序】無法完全理解,但可以更接近/廖偉翔

前言

導論

第一章 自殺傾向與自殺

第二章 流行病學與社會觀點

第三章 自殺防治的迷思

第四章 長期自殺傾向病人的內在世界

第五章 自殺傾向、發展與生命歷程

第六章 長期自殺傾向與人格障礙症

第七章 心理治療研究與長期自殺傾向

第八章 藥物治療與長期自殺傾向

第九章 忍受長期自殺傾向

第十章 處理長期自殺傾向

第十一章 自殺傾向與訴訟

第十二章 給治療師的治療指引

參考資料

索引

延伸閱讀

序/導讀

【推薦序】

沒有終極專家的戰場:與長期自殺傾向者比肩同行

廖士程/國立台灣大學醫學院醫學系精神科教授

自殺防治是攸關生命的公共衛生挑戰,其中「長期自殺傾向」的處遇尤為艱鉅。2019年台灣《自殺防治法》立法後,更需深化臨床實務的視野——本書的問世,正填補了這關鍵的空白。

在精神醫療體系,特別是具備急性病房工作經驗的夥伴,或許早已熟悉急性高自殺風險個案的治療處遇,也曾依據各種治療指引,成功協助急性自殺風險重大精神疾患個案恢復平靜與安全。醫療團隊也有機會見證諸如這樣的案例:精神病性憂鬱症患者,因為罪惡妄想或虛無妄想,或源於幻聽教唆,劇烈地企圖自殺,幸運獲救後,經過各種治療,甚至接受改良型電氣痙攣治療法,神奇地痊癒,一掃陰鬱展開新生活。

然而,當我們在治療具有長期自殺傾向的個案,卻又是另一幅光景。過去對於長期自殺傾向個案處遇的教材或教育訓練,或是侷限於僅針對邊緣性人格疾患的討論,或是附屬於特定心理治療技術的理論與實務,缺乏針對這主題的完整論述。助人專業同道們,應該經常期待有一個貼近臨床現場,完整涵蓋生物、心理、社會層面,並提供各種處遇困境思辨的教材。

本書完美地填補當代精神醫學教育的缺口——有別於急性處遇,它提供「長期自殺傾向」的系統性工作框架,為助人專業訓練訓練與治療指引補上不可或缺的一塊拼圖。

作者帕里斯(Joel Paris)教授是加拿大精神醫學泰斗,著作等身,誨人不倦,運用十二個章節,完整涵蓋當代治療長期自殺傾向個案的關鍵議題,行文流暢,平易近人,著實大師風範。譯者廖偉翔醫師以精準而富臨床溫度的譯筆,重現了帕里斯教授行雲流水的論述。字裡行間的「信、達、雅」,不僅傳遞知識,更承載了對專業的深刻體悟——這是AI難以複製的人文厚度。

帕里斯教授以濟慈的〈夜鶯頌〉為引,帶領讀者走進長期自殺者的精神迷霧。書中交織嚴謹科學實證與文學性敘事:既剖析「空虛感」、「無望感」如何驅動自殺意念,也透過生動案例,揭示患者如何將「保留死亡的選項」視為生存的動力——這分不容易做到的深刻同理,正是治療的起點。

本書令人驚豔之處,在於廣泛清晰地討論關於醫療決策、法律責任甚至是生命倫理的兩難困境。作者旁徵博引,滔滔雄辯,氣勢磅礡,於過去相關教科書中實屬罕見。本書直球對決醫療決策的灰色地帶:從住院治療的利弊、藥物治療的侷限,到心理痛苦是否應被視為無法緩解的痛苦,連接安樂死或「醫師協助死亡」的倫理爭議。帕里斯教授以科學實證為盾,直言「過度強調安全」反而阻礙康復;他更鏗鏘斷言:「長期自殺傾向是可治療的!」——這分信念,絕非僅僅源自於助人專業工作者的自我許諾與使命感,更是依循大量臨床工作經驗以及對於當代實證研究的完整掌握而來,為臨床工作者注入莫大力量。

在法律與倫理的兩難困境,作者特別提醒我們避免因恐懼法律責任而過度強調安全處置。作者務實而精準地分析指出,長期自殺傾向患者的死亡風險實際上難以準確預測,因此鼓勵治療師在安全與法律責任之間找到更具彈性的處置方式,以避免因過度防範而阻礙患者的康復之路。帕里斯教授以大師高度,揭櫫人道主義價值同時,也不忘回眸當代治療標準框架,殷殷叮囑勿忘治療常規以及紀錄完整詳實。

行文至此,不禁想起已故的李宇宙醫師,當今台灣許多精神科同道懷念的啟蒙導師,在二十多年前一位長期自殺傾向案主不幸自殺身亡後的個別督導中,有感而發,詩人般的喟歎迴盪迄今,他說:「自殺防治沒有終極的專家,只有在創傷中淬煉智慧的專業遺族。」本書作者同樣以智慧之心寬慰同道,他說:「與長期自殺傾向個案比肩同行,是任何臨床專業人士,無論資歷多深,都極具挑戰性的任務。」

誠摯推薦本書予所有助人專業工作者。願它成為您面對長期自殺傾向個案時的指南針,提升處遇能力、深化人性化實踐,更守護自我療癒的能量。《與死神曖昧》問世,必將為台灣自殺防治工作,點亮一盞關鍵的明燈。

*本文作者為國立台灣大學醫學院醫學系精神科教授、台大醫院新竹分院精神醫學部主任、衛生福利部自殺防治諮詢會委員、衛生福利部委辦全國自殺防治中心前執行長

【譯序】

無法完全理解,但可以更接近

廖偉翔/本書譯者

醫學領域中,當某個臨床問題有爭議的時候,通常代表這件事尚無公認的最佳做法。原因可能是證據不足,無論是研究不夠多、研究品質不夠好,抑或是正反面的證據至今仍旗鼓相當,而那就是醫學科學值得繼續探究之處。本書所處理的正是這樣的議題。

在逐漸成為一位精神科醫師的訓練過程中,我發現同儕與師長們對於「如何治療長期自殺傾向病人」這個議題,往往莫衷一是。所以當我發現這本《與死神曖昧:長期自殺傾向病人的治療之道》(Half in Love with Death:Managing the Chronically Suicidal Patient)時,非常欣喜,覺得終於找到對這個主題做系統性整理的書,能分享給基於各種原因而同樣關心這個主題的人;也終於為這個臨床議題找到了一個不錯的參照點,得以成為臨床工作者彼此進一步討論的共同基礎。

作者喬爾.帕里斯醫師曾於1997年至2007年擔任麥基爾(McGill)大學精神醫學系的主任長達十年,並曾擔任精神科知名期刊《加拿大精神醫學期刊》的主編,是精神醫學領域的知名專家。帕里斯醫師有二十多本著作,其中一本曾翻譯為繁體中文的是《精神科藥物的使用與誤用:以實證為基礎的評論》(合記書局,2015,黃致翰譯)。我自己是因此才知道帕里斯醫師這個人。當時閱讀後的感受,深感這是一位對臨床實務有批判思考,但寫作卻又頗具建設性的作者。因此,後續有機會我都會多留意帕里斯醫師的著作或論文,也進而才能認識這本書。

本書的核心立論是奠基於「長期自殺傾向」(chronic suicidality)的特殊性,這是一群獨特的病人,治療方式也應當與急性自殺傾向的處置有所不同。藉此我想說明,為什麼不把這個詞直接就字面上翻譯為「慢性」自殺傾向呢?我的考量點在於,在疾病的脈絡下,「慢性」通常意味著難以痊癒,但其實帕里斯醫師在書中要強調的是:長期自殺傾向是可以治療的。因為這個緣故,我選擇將其翻譯為「長期自殺傾向」。

此外,書中大多使用「病人」一詞,有時候則是使用「個案」,其實是指涉同樣的對象。由於作者本身是臨床醫師,也無需刻意避免這一點,正如臨床上實際的情況,運用什麼詞彙做溝通(如要稱呼病人、個案還是案主等等),都是視當下的情境脈絡而定。

在我看來,本書主要對話的對象,是第一線的臨床工作者。我猜想,帕里斯醫師應該是出於想幫忙病人更多的熱忱,且在臨床實務上發現還有許多可以做的事情,才寫出這樣的一本書。值得一提的是,此書曾進行過一次改版(此為第二版的譯本),原出版社願意改版再出,代表應有一定銷量,也顯示出這本書確實在臨床上有其重要角色。

更難能可貴的是,書中不只說明臨床工作者「對外」──在行為上可以採取什麼樣的措施(例如避免住院、重視心理治療、謹慎用藥),更強調「對內」──在心理上的工作要如何進行(例如忍受長期自殺傾向、接受一定程度的風險)。這點至關重要!我們不會單純因為擁有了「醫師」或「治療師」的頭銜,就真的比較知道怎麼做治療;而診斷手冊或治療指引也不會探討面對病人時,我們的內心要如何調適比較好的問題。如果我們認同,「醫師」或「治療師」是建立治療同盟不可或缺的要素,又如何可能不去思考及探討要如何修練自己的內在情感與治療技術呢?本書對此做了很好的示範與提醒。

最後,我想感謝心靈工坊願意出版這本書,也謝謝總編嘉俊與主編士尊對這本書付出的心力。更要感謝一路上曾經相遇的師友、同儕與病人,有你們的帶領,我才有機會更接近那些我原先可能完全無法理解的情感與經驗。

導論

挑戰傳統觀念

自殺傾向是精神健康實務最困難的挑戰之一。然而,處理自殺意念與自殺嘗試的傳統觀念,可能造成誤導。治療師時常被告知,要盡一切可能預防病人死亡;他們並未總是被教導去分辨自殺傾向與自殺幻想。反而,臨床工作者的訓練使治療師相信,當病人「想自殺」的時候,即使只是思索關於死亡的事,都必須高度警覺並主動介入,以避免致命的後果。這樣的觀點帶來住院治療的做法,其假設在於此選項是拯救生命所必要。

本書將說明,這些觀念的支持證據很少。首先,「自殺傾向」不是單一的概念。自殺意念和危及生命的自殺嘗試有很大的區別。再者,沒有數據顯示住院確實能避免死亡。只有在需要執行門診不易提供的介入措施時,住院才是合理的。因此,住院對於有精神病(psychosis)或有憂鬱特徵的鬱症(melancholic depression)而需要積極精神藥物治療的自殺病人而言是必要的。但對長期自殺傾向的病人,這群人通常對藥物反應不佳,住院治療常常無效也無助益。為急性自殺傾向設計的療法,可能不見得對長期自殺傾向的病人有用。

這些結論以實證為基礎,但容易遭遇阻力。我常聽聞對「醫療法律」後果的恐懼,彷彿任何自殺死亡都一定會導致訴訟。這層恐懼背後有一種信念,即認為治療師對確保病人安全要負完全的責任。本書將說明,「安全」是一種假象,且甚至會是一個適得其反的目標。病人在醫院病房待上數天至數週,一旦出院之後,住院這回事並不會保護病人免於自殺,而且還把他們跟生活的連結切斷了,包含工作、家庭,以及社交網絡。

本書將論稱,減少聚焦於長期自殺傾向病人「安全」的議題,實際上解放了治療師,使他們得以理解自殺傾向背後的理由,並對這些問題進行工作。弔詭的是,當治療這群病人的時候,治療師要做的最重要的事情之一,便是忍受自殺傾向。這提供了處理自殺想法及行為背後心理議題的基礎。

本書的四大重點

1) 長期自殺傾向病人的內在世界充滿精神痛苦、空虛感和無望感;自殺傾向是一種因應這些心理狀態的嘗試。

2) 長期自殺傾向很少只與憂鬱症有關,而大多常與嚴重的人格障礙症有關,尤其是邊緣型的分類(邊緣型人格障礙症[borderline personality disorder, BPD])。

3) 一般用以處理急性自殺傾向的方法建議,對長期自殺傾向的病人不僅無效且適得其反。

4) 有效的治療需要治療師忍受長期自殺傾向,同時朝更健康的因應方式進行工作,這些因應方式最終能使自殺想法及行為變得不再必要。

長期自殺傾向病人的內在世界

為長期自殺傾向的病人規劃治療,便需要了解為何他們想死。這些病人的內在世界對我們多數人而言可能很陌生。在他們經驗的核心裡有一種矛盾。自殺傾向成為存在的核心。死亡成為一種活著的方式。

病人可以從自殺想法獲得安慰,儘管這可能難以想像。他們苦於高強度的困擾,唯有知道可以逃脫這些困擾,他們才能夠忍受它們。這正是為何長期自殺傾向的病人會「幾乎要愛上死亡」。

長期自殺傾向的病人,對未來能否感到幸福,或是否能改變現狀,往往僅懷抱一絲渺茫的希望。然而,如果他們可以選擇不活下去,他們就能保有一種奇怪的力量以掌握命運。這正是為何某些病人每天都會考慮自殺。當危機來臨時,或當生命顯得更空虛且沒有意義時,他們不需要被動地忍受,而是可以做些能帶來主動感和控制感的事情。這些行為可能包含嘗試自殺(通常透過服藥過量)或自傷(切割傷、燒燙傷與撞擊),這些行為通常與自殺意圖無關。

當行為模式展現功能的時候,通常傾向於維持穩定。正因如此,自殺傾向是一種因應策略。長期而言,大部分長期自殺傾向的病人將不會以自殺結束生命。這裡正是矛盾所在。唯一讓他們得以繼續存活的方式是保持死亡的選項。他們保有自殺的想法,是為了活下去。

本書將探討影響這些病人情緒經驗(emotional life)的某些獨特心理議題。第一項是心理痛苦(psychological pain)(Schneidman, 1973)。長期自殺傾向的病人試著處理的感覺,超出我們多數人的經驗。同理這些心理狀態需要一些想像力。我們都知道憂鬱或焦慮是怎麼回事。這些感覺的層級是讓人不愉快但是可處理的,那是因為我們通常預期痛苦的情緒將隨著時間消退。然而,想像一下,經歷嚴重而持續的痛苦卻看不到任何改變的希望,是什麼感覺。長期自殺傾向的病人很少能連續幾天感到快樂。大多數時間他們的情緒都是憂鬱、焦慮或憤怒的。由於這種程度的痛苦在量上超乎常人的經驗,它在質上也變得不同。

第二項長期自殺傾向的病人描述的獨特感受是空虛感(emptiness)(Dagostino et al., 2020)。這種心理狀態並不等同於憂鬱。臨床上憂鬱的病人有一種失落感,但感到空虛的病人描述的是一種內在空無一物、自己不存在的感覺。正如我的一位老師這樣說過,這些病人的感覺不是「曾經存在」,而是「從未存在」。

第三項與長期自殺傾向有關的感受是無望感(hopelessness)(Joiner et al., 2005)。這種心理狀態也會出現於典型的憂鬱症,但差別在於時間尺度。如果一個人無法記得曾經感到滿足,那他幾乎沒有能夠重返快樂的希望。

這正是為何憂鬱症的診斷不足以解釋長期自殺傾向的原因之一。大多數人不時都會感到「低落」。在人的一生中,至少十位就有一位將符合憂鬱症的臨床診斷準則(Kessler et al., 2005)。只要這種狀態持續,沒有任何事物能使病人開心起來。但憂鬱症通常是暫時的。如果憂鬱症並非太嚴重,病人會記得過得比較好的時光,並了解到他們在患病時並不像平常的自己。雖然許多憂鬱的病人有短暫的死亡念頭自殺想法,只有少數人會透過嘗試自殺來使想法付諸執行。而一旦憂鬱症緩解,自殺意念也隨之消解。

何種病人有長期自殺傾向?

許多自殺傾向的病人(如果不是大多數的話)符合人格障礙症的診斷準則,尤其是BPD(Paris, 2020a)。雖然自殺傾向的病人可能只被診斷有憂鬱症,而且臨床工作者可能不會在診斷思考上更進一步。事實上,大多數有任何種類自殺想法的病人(更不用說有自殺嘗試病人)通常符合憂鬱症的標準診斷準則。但這個診斷對於為何病人變得有自殺傾向,或是什麼樣的性格和生命經驗促使他們希望死亡,幾乎沒提供什麼資訊。這個診斷也無法解釋為何抗憂鬱劑在長期自殺傾向的病人身上不太可能有效。

這種困惑很多是來自於我們定義憂鬱症的方式。《精神疾病診斷與統計手冊第五版修訂版》(DSM-5-TR)(American Psychiatric Association, 2022)列出鬱症發作(major depressive episode)的九條準則,並僅要求病人符合至少其中五條。這個切分點並不明確,而且是以手冊中所描述的臨床特徵出現超過半數(九取五)為根據。因此,要足夠困擾到獲得這個診斷並不是非常困難的事。再者,時間尺度非常短,幾乎任何嚴重不快樂超過幾週的人都將被視為有「重度」憂鬱症("major” depression)。這種低標準解釋了為何憂鬱症的盛行率如此之高,使得有將近半數人口在一生中的某個時間點為憂鬱症所苦(Kessler et al., 2005)。其定義所根據的概念過於廣泛,而且對於將有長期情緒及關係問題的長期自殺傾向病人,與在失落或挫敗後出現鬱症發作的病人做出區分,特別沒有幫助。

自殺傾向的長期性所需的診斷學概念是能解釋長時間持續功能失調的概念。有其他精神科診斷的病人,諸如雙相情緒障礙症、有憂鬱特徵的鬱症、物質濫用,以及思覺失調症,確實也可以有長期自殺傾向(我可以對這些主題寫另一本書。)然而,在大部分的案例中,要理解長期自殺傾向最有用的診斷學概念是BPD(Paris, 2020a)。在沒有人格病理存在的情況下,人們比較不可能發展出長期的自殺想法與行為。

探討長期自殺傾向的最大宗文獻來自於BPD的研究,而這是DSM診斷系統要做出此診斷的其中一條準則。這些也是給治療師帶來最多麻煩的病人。這正是本書為何要聚焦於此類臨床群體。

如何不處理長期自殺傾向

自殺學(suicidology)是一個獨立的學科(O’Connor and Pirkis, 2016)。透過大量檢視自殺風險因子的實證研究,自殺學處理了重要的臨床問題。自殺風險評估與處置的臨床指引,其目標是辨認出更可能自殺的病人(至少就統計學而言是如此)。例如,死亡的結果在男性比女性更常見,尤其是老年男性。自殺更可能發生在病人社會支持不佳,以及對未來感到無望的時候。先前嘗試過自殺的病人更可能有死亡的結果,雖然如我們即將看到的,大多數人並不會死亡。在特定的診斷群體中,死亡的風險也更高:有憂鬱特徵的鬱症、雙相情緒障礙症、酒癮,以及思覺失調症。

然而,這些風險因子用於預測任何個體是否將會死於自殺,並非特別有用。這種研究困擾的是有非常大量的偽陽性結果(有風險因子的病人,但未曾自殺過)。更重要的是,很少系統性研究的證據顯示,辨認出這些風險因子可以幫助預測或預防死亡的結果。

特別要注意的是,處理自殺傾向的治療指引已常規地被用在想自殺、威脅自殺,或做出不危險的自殺嘗試的病人身上。非必要的介入措施用於急性自殺傾向,可以說幾乎不會帶來什麼傷害,因為這種情境是暫時的。然而,開發來評估與治療急性自殺傾向病人的方法,用在症狀絕非暫時性的長期自殺傾向病人身上,就可能並不適合,甚至會適得其反。相反地,這些介入措施透過提供增強(當病人出現更多症狀時給予更多治療),實際上可能會增加長期自殺傾向。因此,每個病人都被視為有立即性的風險,這種「一觸即發」的反應並不合理。僅有一小部分的病人最終會結束生命,而且幾乎不太能預測哪些病人最可能如此。

為釐清這些議題,本書將對全都被稱為「自殺」的許多不同模式做出根本的區別。首先,常見於憂鬱狀態的自殺想法,並非自殺行為的良好預測指標。其次,自傷行為實際上並沒有自殺的意圖,而是能用於控制負面情緒的手段。最後,可能致命的高風險自殺行為,與諸如輕度服藥過量(minor overdose)等行為,有不同的意義。這些情境的每一種都不相同,且需要不同的處理方式。

自殺想法有頗高的終生盛行率:據估計,全球是百分之九‧二(Nock et al., 2008),而在美國是百分之十三‧五(Kessler et al., 2005)。自殺嘗試的終生盛行率,據估計全球是百分之二‧七(Nock et al., 2008),在美國是百分之三‧九(Kessler et al., 2005)。考量到憂鬱症發作期間經常出現自殺意念與嘗試,這兩者在罕見的死亡結果方面,都不是臨床上有用的風險因子。再考慮到美國當前的自殺率仍維持接近總人口的百分之〇‧〇一,偽陽性結果實在太多了。這正是為何準確預測自殺,無論在臨床或社區的人口之中,都仍是不太可能的(Paris, 2021)。

有鑑於這些研究發現,本書的結論將是,例行性地讓可能有自殺意念或自殺嘗試的長期自殺傾向病人住院治療,帶來的成效很少。況且,當病人會長時間持續想自殺時,「安全」是一種轉瞬即逝的目標。為了避免死亡而設計的治療方式,其風險反而強化這些方式本身試圖遏制的行為。再者,住院治療雖然成效不彰,卻常常重複進行。當治療變得僵化且無效時,就可能創造出一個惡性循環。

在治療中處理長期自殺傾向

本書將論稱,治療長期自殺傾向的病人需要治療師忍受某些程度的風險。其中大多數人並不會死於自殺。若我們能精準辨認出誰的風險最高,積極介入可能還有道理。但我們無法辨別出這些病人。結果可能是,偽陽性的病人接受了積極的介入措施,但對長期自殺傾向病人來說,最合理的方法卻是避免非必要的介入措施,並著手治療根本的生活問題。我將用研究和臨床文獻來支持此結論。

本書將解釋,有人格障礙症的長期自殺傾向病人,為何處置的核心是門診心理治療。我懷疑現有的藥物治療對這個病人群體的治療價值。雖然藥物可以減輕不悅感(dysphoria),但其治療價值既被高估也被誇大了。未來我們可能有更好的選項,但目前我們只能得到這樣的結論:藥物治療無法緩解導致病人產生長期自殺傾向的疾病。相比之下,對這個病人群體而言,證據顯示心理治療的療效比起任何藥物介入更好。談話治療的問題並非欠缺療效,而是在於費用,導致難以普及。

更一般性的原則是,治療師應該避免提供非必要的介入措施,而將重點放在處理問題的根本原因上。我們需要處理使活著變得無法忍受的現實生活議題。直到病人發展出新的技能,並擁有新的、更為正面的經驗之前,他們不會輕易放棄自殺傾向。治療的最終目標是幫助病人「好好生活」(get a life)。

復元通常需要時間。但在等待生活品質改善的同時,忍受自殺傾向是必要的策略。若保有自殺的選項是病人得以繼續活下去的方式,他們必須被允許保有這個選項。之後,當他們逐漸能體驗到生活的滿足時,便能遠離對死亡的執著(preoccupation),並開始解決生活中的問題。同時,病人可以被教導辨認及忍受不悅的情緒,退一步並觀察這些情緒,且重新評估引發這些感受的情境。

本書檢視的許多問題並沒有基於研究數據而得的明確答案。但我不希望加入那些僅基於臨床經驗(時常來自有限且不具代表性的臨床案例)提供教條式意見的作者行列。然而,臨床工作者及其病人不該被期望要再等待五十年才能得到這些問題的確切答案。因此,我雖然沒有未系統性地測試本書中的每一個想法,其中的臨床建議將借鑑於我作為研究者的經驗,且這些建議也將與實證文獻顯示的一致。

我如何逐漸對長期自殺傾向感興趣

當我身為年輕精神科醫師時,我時常不確定自己是否真的正在幫助病人。但如果病人在治療的一開始就有自殺傾向,我至少會知道他們最終是活著或是死亡。再者,我對自殺傾向者的內在世界深感興趣,並因其帶來的挑戰而感到充滿活力。此外,擁有醫學訓練是一種優勢,在沒有這種訓練背景的情況下,其他精神健康專業人士可能會對接手這樣的個案感到更加小心謹慎。因此,在我的執業過程中,我開始優先接手長期自殺傾向的病人。

我花了多年才了解,這些病人大多可能被診斷有BPD。我在受訓的階段就學過這個疾病,但並不了解它,而我的某些老師並不鼓勵使用這個診斷。一直到一九七〇年代,都很少有針對任一種人格障礙症所做的正式研究。接著,這個領域見證了戲劇性的成長,產出大量的實證資料。雖然沒有研究的正式訓練,但我成為這波研究運動的一部分,從同儕那裡學習如何進行實證研究,並最終發表我自己對BPD的研究成果。

雖然研究成為我專業生涯的重要部分,但它並未為我提供處理長期自殺傾向病人的指引。另一方面,對於BPD長期研究結果的結果發現(Paris, 2003)幫助我對這項工作感到更加自在。即使這些病人多年來一直有自殺傾向,但他們大多最終會復元,並恢復一定程度的功能。

由於這些考量,我們可以保持一種審慎的樂觀態度。再者,那些自殺的人,並不是在他們對治療師最有威脅性的時候這麼做,而是在之後的某個時間點,通常是當他們不再接受治療的時候。這項觀察有助於減少我對治療這些病人的焦慮。我希望這本書對讀者也有同樣的效果。

沒有終極專家的戰場:與長期自殺傾向者比肩同行

廖士程/國立台灣大學醫學院醫學系精神科教授

自殺防治是攸關生命的公共衛生挑戰,其中「長期自殺傾向」的處遇尤為艱鉅。2019年台灣《自殺防治法》立法後,更需深化臨床實務的視野——本書的問世,正填補了這關鍵的空白。

在精神醫療體系,特別是具備急性病房工作經驗的夥伴,或許早已熟悉急性高自殺風險個案的治療處遇,也曾依據各種治療指引,成功協助急性自殺風險重大精神疾患個案恢復平靜與安全。醫療團隊也有機會見證諸如這樣的案例:精神病性憂鬱症患者,因為罪惡妄想或虛無妄想,或源於幻聽教唆,劇烈地企圖自殺,幸運獲救後,經過各種治療,甚至接受改良型電氣痙攣治療法,神奇地痊癒,一掃陰鬱展開新生活。

然而,當我們在治療具有長期自殺傾向的個案,卻又是另一幅光景。過去對於長期自殺傾向個案處遇的教材或教育訓練,或是侷限於僅針對邊緣性人格疾患的討論,或是附屬於特定心理治療技術的理論與實務,缺乏針對這主題的完整論述。助人專業同道們,應該經常期待有一個貼近臨床現場,完整涵蓋生物、心理、社會層面,並提供各種處遇困境思辨的教材。

本書完美地填補當代精神醫學教育的缺口——有別於急性處遇,它提供「長期自殺傾向」的系統性工作框架,為助人專業訓練訓練與治療指引補上不可或缺的一塊拼圖。

作者帕里斯(Joel Paris)教授是加拿大精神醫學泰斗,著作等身,誨人不倦,運用十二個章節,完整涵蓋當代治療長期自殺傾向個案的關鍵議題,行文流暢,平易近人,著實大師風範。譯者廖偉翔醫師以精準而富臨床溫度的譯筆,重現了帕里斯教授行雲流水的論述。字裡行間的「信、達、雅」,不僅傳遞知識,更承載了對專業的深刻體悟——這是AI難以複製的人文厚度。

帕里斯教授以濟慈的〈夜鶯頌〉為引,帶領讀者走進長期自殺者的精神迷霧。書中交織嚴謹科學實證與文學性敘事:既剖析「空虛感」、「無望感」如何驅動自殺意念,也透過生動案例,揭示患者如何將「保留死亡的選項」視為生存的動力——這分不容易做到的深刻同理,正是治療的起點。

本書令人驚豔之處,在於廣泛清晰地討論關於醫療決策、法律責任甚至是生命倫理的兩難困境。作者旁徵博引,滔滔雄辯,氣勢磅礡,於過去相關教科書中實屬罕見。本書直球對決醫療決策的灰色地帶:從住院治療的利弊、藥物治療的侷限,到心理痛苦是否應被視為無法緩解的痛苦,連接安樂死或「醫師協助死亡」的倫理爭議。帕里斯教授以科學實證為盾,直言「過度強調安全」反而阻礙康復;他更鏗鏘斷言:「長期自殺傾向是可治療的!」——這分信念,絕非僅僅源自於助人專業工作者的自我許諾與使命感,更是依循大量臨床工作經驗以及對於當代實證研究的完整掌握而來,為臨床工作者注入莫大力量。

在法律與倫理的兩難困境,作者特別提醒我們避免因恐懼法律責任而過度強調安全處置。作者務實而精準地分析指出,長期自殺傾向患者的死亡風險實際上難以準確預測,因此鼓勵治療師在安全與法律責任之間找到更具彈性的處置方式,以避免因過度防範而阻礙患者的康復之路。帕里斯教授以大師高度,揭櫫人道主義價值同時,也不忘回眸當代治療標準框架,殷殷叮囑勿忘治療常規以及紀錄完整詳實。

行文至此,不禁想起已故的李宇宙醫師,當今台灣許多精神科同道懷念的啟蒙導師,在二十多年前一位長期自殺傾向案主不幸自殺身亡後的個別督導中,有感而發,詩人般的喟歎迴盪迄今,他說:「自殺防治沒有終極的專家,只有在創傷中淬煉智慧的專業遺族。」本書作者同樣以智慧之心寬慰同道,他說:「與長期自殺傾向個案比肩同行,是任何臨床專業人士,無論資歷多深,都極具挑戰性的任務。」

誠摯推薦本書予所有助人專業工作者。願它成為您面對長期自殺傾向個案時的指南針,提升處遇能力、深化人性化實踐,更守護自我療癒的能量。《與死神曖昧》問世,必將為台灣自殺防治工作,點亮一盞關鍵的明燈。

*本文作者為國立台灣大學醫學院醫學系精神科教授、台大醫院新竹分院精神醫學部主任、衛生福利部自殺防治諮詢會委員、衛生福利部委辦全國自殺防治中心前執行長

【譯序】

無法完全理解,但可以更接近

廖偉翔/本書譯者

醫學領域中,當某個臨床問題有爭議的時候,通常代表這件事尚無公認的最佳做法。原因可能是證據不足,無論是研究不夠多、研究品質不夠好,抑或是正反面的證據至今仍旗鼓相當,而那就是醫學科學值得繼續探究之處。本書所處理的正是這樣的議題。

在逐漸成為一位精神科醫師的訓練過程中,我發現同儕與師長們對於「如何治療長期自殺傾向病人」這個議題,往往莫衷一是。所以當我發現這本《與死神曖昧:長期自殺傾向病人的治療之道》(Half in Love with Death:Managing the Chronically Suicidal Patient)時,非常欣喜,覺得終於找到對這個主題做系統性整理的書,能分享給基於各種原因而同樣關心這個主題的人;也終於為這個臨床議題找到了一個不錯的參照點,得以成為臨床工作者彼此進一步討論的共同基礎。

作者喬爾.帕里斯醫師曾於1997年至2007年擔任麥基爾(McGill)大學精神醫學系的主任長達十年,並曾擔任精神科知名期刊《加拿大精神醫學期刊》的主編,是精神醫學領域的知名專家。帕里斯醫師有二十多本著作,其中一本曾翻譯為繁體中文的是《精神科藥物的使用與誤用:以實證為基礎的評論》(合記書局,2015,黃致翰譯)。我自己是因此才知道帕里斯醫師這個人。當時閱讀後的感受,深感這是一位對臨床實務有批判思考,但寫作卻又頗具建設性的作者。因此,後續有機會我都會多留意帕里斯醫師的著作或論文,也進而才能認識這本書。

本書的核心立論是奠基於「長期自殺傾向」(chronic suicidality)的特殊性,這是一群獨特的病人,治療方式也應當與急性自殺傾向的處置有所不同。藉此我想說明,為什麼不把這個詞直接就字面上翻譯為「慢性」自殺傾向呢?我的考量點在於,在疾病的脈絡下,「慢性」通常意味著難以痊癒,但其實帕里斯醫師在書中要強調的是:長期自殺傾向是可以治療的。因為這個緣故,我選擇將其翻譯為「長期自殺傾向」。

此外,書中大多使用「病人」一詞,有時候則是使用「個案」,其實是指涉同樣的對象。由於作者本身是臨床醫師,也無需刻意避免這一點,正如臨床上實際的情況,運用什麼詞彙做溝通(如要稱呼病人、個案還是案主等等),都是視當下的情境脈絡而定。

在我看來,本書主要對話的對象,是第一線的臨床工作者。我猜想,帕里斯醫師應該是出於想幫忙病人更多的熱忱,且在臨床實務上發現還有許多可以做的事情,才寫出這樣的一本書。值得一提的是,此書曾進行過一次改版(此為第二版的譯本),原出版社願意改版再出,代表應有一定銷量,也顯示出這本書確實在臨床上有其重要角色。

更難能可貴的是,書中不只說明臨床工作者「對外」──在行為上可以採取什麼樣的措施(例如避免住院、重視心理治療、謹慎用藥),更強調「對內」──在心理上的工作要如何進行(例如忍受長期自殺傾向、接受一定程度的風險)。這點至關重要!我們不會單純因為擁有了「醫師」或「治療師」的頭銜,就真的比較知道怎麼做治療;而診斷手冊或治療指引也不會探討面對病人時,我們的內心要如何調適比較好的問題。如果我們認同,「醫師」或「治療師」是建立治療同盟不可或缺的要素,又如何可能不去思考及探討要如何修練自己的內在情感與治療技術呢?本書對此做了很好的示範與提醒。

最後,我想感謝心靈工坊願意出版這本書,也謝謝總編嘉俊與主編士尊對這本書付出的心力。更要感謝一路上曾經相遇的師友、同儕與病人,有你們的帶領,我才有機會更接近那些我原先可能完全無法理解的情感與經驗。

導論

挑戰傳統觀念

自殺傾向是精神健康實務最困難的挑戰之一。然而,處理自殺意念與自殺嘗試的傳統觀念,可能造成誤導。治療師時常被告知,要盡一切可能預防病人死亡;他們並未總是被教導去分辨自殺傾向與自殺幻想。反而,臨床工作者的訓練使治療師相信,當病人「想自殺」的時候,即使只是思索關於死亡的事,都必須高度警覺並主動介入,以避免致命的後果。這樣的觀點帶來住院治療的做法,其假設在於此選項是拯救生命所必要。

本書將說明,這些觀念的支持證據很少。首先,「自殺傾向」不是單一的概念。自殺意念和危及生命的自殺嘗試有很大的區別。再者,沒有數據顯示住院確實能避免死亡。只有在需要執行門診不易提供的介入措施時,住院才是合理的。因此,住院對於有精神病(psychosis)或有憂鬱特徵的鬱症(melancholic depression)而需要積極精神藥物治療的自殺病人而言是必要的。但對長期自殺傾向的病人,這群人通常對藥物反應不佳,住院治療常常無效也無助益。為急性自殺傾向設計的療法,可能不見得對長期自殺傾向的病人有用。

這些結論以實證為基礎,但容易遭遇阻力。我常聽聞對「醫療法律」後果的恐懼,彷彿任何自殺死亡都一定會導致訴訟。這層恐懼背後有一種信念,即認為治療師對確保病人安全要負完全的責任。本書將說明,「安全」是一種假象,且甚至會是一個適得其反的目標。病人在醫院病房待上數天至數週,一旦出院之後,住院這回事並不會保護病人免於自殺,而且還把他們跟生活的連結切斷了,包含工作、家庭,以及社交網絡。

本書將論稱,減少聚焦於長期自殺傾向病人「安全」的議題,實際上解放了治療師,使他們得以理解自殺傾向背後的理由,並對這些問題進行工作。弔詭的是,當治療這群病人的時候,治療師要做的最重要的事情之一,便是忍受自殺傾向。這提供了處理自殺想法及行為背後心理議題的基礎。

本書的四大重點

1) 長期自殺傾向病人的內在世界充滿精神痛苦、空虛感和無望感;自殺傾向是一種因應這些心理狀態的嘗試。

2) 長期自殺傾向很少只與憂鬱症有關,而大多常與嚴重的人格障礙症有關,尤其是邊緣型的分類(邊緣型人格障礙症[borderline personality disorder, BPD])。

3) 一般用以處理急性自殺傾向的方法建議,對長期自殺傾向的病人不僅無效且適得其反。

4) 有效的治療需要治療師忍受長期自殺傾向,同時朝更健康的因應方式進行工作,這些因應方式最終能使自殺想法及行為變得不再必要。

長期自殺傾向病人的內在世界

為長期自殺傾向的病人規劃治療,便需要了解為何他們想死。這些病人的內在世界對我們多數人而言可能很陌生。在他們經驗的核心裡有一種矛盾。自殺傾向成為存在的核心。死亡成為一種活著的方式。

病人可以從自殺想法獲得安慰,儘管這可能難以想像。他們苦於高強度的困擾,唯有知道可以逃脫這些困擾,他們才能夠忍受它們。這正是為何長期自殺傾向的病人會「幾乎要愛上死亡」。

長期自殺傾向的病人,對未來能否感到幸福,或是否能改變現狀,往往僅懷抱一絲渺茫的希望。然而,如果他們可以選擇不活下去,他們就能保有一種奇怪的力量以掌握命運。這正是為何某些病人每天都會考慮自殺。當危機來臨時,或當生命顯得更空虛且沒有意義時,他們不需要被動地忍受,而是可以做些能帶來主動感和控制感的事情。這些行為可能包含嘗試自殺(通常透過服藥過量)或自傷(切割傷、燒燙傷與撞擊),這些行為通常與自殺意圖無關。

當行為模式展現功能的時候,通常傾向於維持穩定。正因如此,自殺傾向是一種因應策略。長期而言,大部分長期自殺傾向的病人將不會以自殺結束生命。這裡正是矛盾所在。唯一讓他們得以繼續存活的方式是保持死亡的選項。他們保有自殺的想法,是為了活下去。

本書將探討影響這些病人情緒經驗(emotional life)的某些獨特心理議題。第一項是心理痛苦(psychological pain)(Schneidman, 1973)。長期自殺傾向的病人試著處理的感覺,超出我們多數人的經驗。同理這些心理狀態需要一些想像力。我們都知道憂鬱或焦慮是怎麼回事。這些感覺的層級是讓人不愉快但是可處理的,那是因為我們通常預期痛苦的情緒將隨著時間消退。然而,想像一下,經歷嚴重而持續的痛苦卻看不到任何改變的希望,是什麼感覺。長期自殺傾向的病人很少能連續幾天感到快樂。大多數時間他們的情緒都是憂鬱、焦慮或憤怒的。由於這種程度的痛苦在量上超乎常人的經驗,它在質上也變得不同。

第二項長期自殺傾向的病人描述的獨特感受是空虛感(emptiness)(Dagostino et al., 2020)。這種心理狀態並不等同於憂鬱。臨床上憂鬱的病人有一種失落感,但感到空虛的病人描述的是一種內在空無一物、自己不存在的感覺。正如我的一位老師這樣說過,這些病人的感覺不是「曾經存在」,而是「從未存在」。

第三項與長期自殺傾向有關的感受是無望感(hopelessness)(Joiner et al., 2005)。這種心理狀態也會出現於典型的憂鬱症,但差別在於時間尺度。如果一個人無法記得曾經感到滿足,那他幾乎沒有能夠重返快樂的希望。

這正是為何憂鬱症的診斷不足以解釋長期自殺傾向的原因之一。大多數人不時都會感到「低落」。在人的一生中,至少十位就有一位將符合憂鬱症的臨床診斷準則(Kessler et al., 2005)。只要這種狀態持續,沒有任何事物能使病人開心起來。但憂鬱症通常是暫時的。如果憂鬱症並非太嚴重,病人會記得過得比較好的時光,並了解到他們在患病時並不像平常的自己。雖然許多憂鬱的病人有短暫的死亡念頭自殺想法,只有少數人會透過嘗試自殺來使想法付諸執行。而一旦憂鬱症緩解,自殺意念也隨之消解。

何種病人有長期自殺傾向?

許多自殺傾向的病人(如果不是大多數的話)符合人格障礙症的診斷準則,尤其是BPD(Paris, 2020a)。雖然自殺傾向的病人可能只被診斷有憂鬱症,而且臨床工作者可能不會在診斷思考上更進一步。事實上,大多數有任何種類自殺想法的病人(更不用說有自殺嘗試病人)通常符合憂鬱症的標準診斷準則。但這個診斷對於為何病人變得有自殺傾向,或是什麼樣的性格和生命經驗促使他們希望死亡,幾乎沒提供什麼資訊。這個診斷也無法解釋為何抗憂鬱劑在長期自殺傾向的病人身上不太可能有效。

這種困惑很多是來自於我們定義憂鬱症的方式。《精神疾病診斷與統計手冊第五版修訂版》(DSM-5-TR)(American Psychiatric Association, 2022)列出鬱症發作(major depressive episode)的九條準則,並僅要求病人符合至少其中五條。這個切分點並不明確,而且是以手冊中所描述的臨床特徵出現超過半數(九取五)為根據。因此,要足夠困擾到獲得這個診斷並不是非常困難的事。再者,時間尺度非常短,幾乎任何嚴重不快樂超過幾週的人都將被視為有「重度」憂鬱症("major” depression)。這種低標準解釋了為何憂鬱症的盛行率如此之高,使得有將近半數人口在一生中的某個時間點為憂鬱症所苦(Kessler et al., 2005)。其定義所根據的概念過於廣泛,而且對於將有長期情緒及關係問題的長期自殺傾向病人,與在失落或挫敗後出現鬱症發作的病人做出區分,特別沒有幫助。

自殺傾向的長期性所需的診斷學概念是能解釋長時間持續功能失調的概念。有其他精神科診斷的病人,諸如雙相情緒障礙症、有憂鬱特徵的鬱症、物質濫用,以及思覺失調症,確實也可以有長期自殺傾向(我可以對這些主題寫另一本書。)然而,在大部分的案例中,要理解長期自殺傾向最有用的診斷學概念是BPD(Paris, 2020a)。在沒有人格病理存在的情況下,人們比較不可能發展出長期的自殺想法與行為。

探討長期自殺傾向的最大宗文獻來自於BPD的研究,而這是DSM診斷系統要做出此診斷的其中一條準則。這些也是給治療師帶來最多麻煩的病人。這正是本書為何要聚焦於此類臨床群體。

如何不處理長期自殺傾向

自殺學(suicidology)是一個獨立的學科(O’Connor and Pirkis, 2016)。透過大量檢視自殺風險因子的實證研究,自殺學處理了重要的臨床問題。自殺風險評估與處置的臨床指引,其目標是辨認出更可能自殺的病人(至少就統計學而言是如此)。例如,死亡的結果在男性比女性更常見,尤其是老年男性。自殺更可能發生在病人社會支持不佳,以及對未來感到無望的時候。先前嘗試過自殺的病人更可能有死亡的結果,雖然如我們即將看到的,大多數人並不會死亡。在特定的診斷群體中,死亡的風險也更高:有憂鬱特徵的鬱症、雙相情緒障礙症、酒癮,以及思覺失調症。

然而,這些風險因子用於預測任何個體是否將會死於自殺,並非特別有用。這種研究困擾的是有非常大量的偽陽性結果(有風險因子的病人,但未曾自殺過)。更重要的是,很少系統性研究的證據顯示,辨認出這些風險因子可以幫助預測或預防死亡的結果。

特別要注意的是,處理自殺傾向的治療指引已常規地被用在想自殺、威脅自殺,或做出不危險的自殺嘗試的病人身上。非必要的介入措施用於急性自殺傾向,可以說幾乎不會帶來什麼傷害,因為這種情境是暫時的。然而,開發來評估與治療急性自殺傾向病人的方法,用在症狀絕非暫時性的長期自殺傾向病人身上,就可能並不適合,甚至會適得其反。相反地,這些介入措施透過提供增強(當病人出現更多症狀時給予更多治療),實際上可能會增加長期自殺傾向。因此,每個病人都被視為有立即性的風險,這種「一觸即發」的反應並不合理。僅有一小部分的病人最終會結束生命,而且幾乎不太能預測哪些病人最可能如此。

為釐清這些議題,本書將對全都被稱為「自殺」的許多不同模式做出根本的區別。首先,常見於憂鬱狀態的自殺想法,並非自殺行為的良好預測指標。其次,自傷行為實際上並沒有自殺的意圖,而是能用於控制負面情緒的手段。最後,可能致命的高風險自殺行為,與諸如輕度服藥過量(minor overdose)等行為,有不同的意義。這些情境的每一種都不相同,且需要不同的處理方式。

自殺想法有頗高的終生盛行率:據估計,全球是百分之九‧二(Nock et al., 2008),而在美國是百分之十三‧五(Kessler et al., 2005)。自殺嘗試的終生盛行率,據估計全球是百分之二‧七(Nock et al., 2008),在美國是百分之三‧九(Kessler et al., 2005)。考量到憂鬱症發作期間經常出現自殺意念與嘗試,這兩者在罕見的死亡結果方面,都不是臨床上有用的風險因子。再考慮到美國當前的自殺率仍維持接近總人口的百分之〇‧〇一,偽陽性結果實在太多了。這正是為何準確預測自殺,無論在臨床或社區的人口之中,都仍是不太可能的(Paris, 2021)。

有鑑於這些研究發現,本書的結論將是,例行性地讓可能有自殺意念或自殺嘗試的長期自殺傾向病人住院治療,帶來的成效很少。況且,當病人會長時間持續想自殺時,「安全」是一種轉瞬即逝的目標。為了避免死亡而設計的治療方式,其風險反而強化這些方式本身試圖遏制的行為。再者,住院治療雖然成效不彰,卻常常重複進行。當治療變得僵化且無效時,就可能創造出一個惡性循環。

在治療中處理長期自殺傾向

本書將論稱,治療長期自殺傾向的病人需要治療師忍受某些程度的風險。其中大多數人並不會死於自殺。若我們能精準辨認出誰的風險最高,積極介入可能還有道理。但我們無法辨別出這些病人。結果可能是,偽陽性的病人接受了積極的介入措施,但對長期自殺傾向病人來說,最合理的方法卻是避免非必要的介入措施,並著手治療根本的生活問題。我將用研究和臨床文獻來支持此結論。

本書將解釋,有人格障礙症的長期自殺傾向病人,為何處置的核心是門診心理治療。我懷疑現有的藥物治療對這個病人群體的治療價值。雖然藥物可以減輕不悅感(dysphoria),但其治療價值既被高估也被誇大了。未來我們可能有更好的選項,但目前我們只能得到這樣的結論:藥物治療無法緩解導致病人產生長期自殺傾向的疾病。相比之下,對這個病人群體而言,證據顯示心理治療的療效比起任何藥物介入更好。談話治療的問題並非欠缺療效,而是在於費用,導致難以普及。

更一般性的原則是,治療師應該避免提供非必要的介入措施,而將重點放在處理問題的根本原因上。我們需要處理使活著變得無法忍受的現實生活議題。直到病人發展出新的技能,並擁有新的、更為正面的經驗之前,他們不會輕易放棄自殺傾向。治療的最終目標是幫助病人「好好生活」(get a life)。

復元通常需要時間。但在等待生活品質改善的同時,忍受自殺傾向是必要的策略。若保有自殺的選項是病人得以繼續活下去的方式,他們必須被允許保有這個選項。之後,當他們逐漸能體驗到生活的滿足時,便能遠離對死亡的執著(preoccupation),並開始解決生活中的問題。同時,病人可以被教導辨認及忍受不悅的情緒,退一步並觀察這些情緒,且重新評估引發這些感受的情境。

本書檢視的許多問題並沒有基於研究數據而得的明確答案。但我不希望加入那些僅基於臨床經驗(時常來自有限且不具代表性的臨床案例)提供教條式意見的作者行列。然而,臨床工作者及其病人不該被期望要再等待五十年才能得到這些問題的確切答案。因此,我雖然沒有未系統性地測試本書中的每一個想法,其中的臨床建議將借鑑於我作為研究者的經驗,且這些建議也將與實證文獻顯示的一致。

我如何逐漸對長期自殺傾向感興趣

當我身為年輕精神科醫師時,我時常不確定自己是否真的正在幫助病人。但如果病人在治療的一開始就有自殺傾向,我至少會知道他們最終是活著或是死亡。再者,我對自殺傾向者的內在世界深感興趣,並因其帶來的挑戰而感到充滿活力。此外,擁有醫學訓練是一種優勢,在沒有這種訓練背景的情況下,其他精神健康專業人士可能會對接手這樣的個案感到更加小心謹慎。因此,在我的執業過程中,我開始優先接手長期自殺傾向的病人。

我花了多年才了解,這些病人大多可能被診斷有BPD。我在受訓的階段就學過這個疾病,但並不了解它,而我的某些老師並不鼓勵使用這個診斷。一直到一九七〇年代,都很少有針對任一種人格障礙症所做的正式研究。接著,這個領域見證了戲劇性的成長,產出大量的實證資料。雖然沒有研究的正式訓練,但我成為這波研究運動的一部分,從同儕那裡學習如何進行實證研究,並最終發表我自己對BPD的研究成果。

雖然研究成為我專業生涯的重要部分,但它並未為我提供處理長期自殺傾向病人的指引。另一方面,對於BPD長期研究結果的結果發現(Paris, 2003)幫助我對這項工作感到更加自在。即使這些病人多年來一直有自殺傾向,但他們大多最終會復元,並恢復一定程度的功能。

由於這些考量,我們可以保持一種審慎的樂觀態度。再者,那些自殺的人,並不是在他們對治療師最有威脅性的時候這麼做,而是在之後的某個時間點,通常是當他們不再接受治療的時候。這項觀察有助於減少我對治療這些病人的焦慮。我希望這本書對讀者也有同樣的效果。

試閱

【第三章】

自殺防治的迷思(節錄)

預測與預防自殺

要預防自殺,前提是自殺必須是能預測的。讓我們來回顧關於預測自殺,我們所知道及不知道的事情。二十多年前,一位自殺學專家(Goldney, 2000, p. 485)指稱:「發人深省的現實是,並沒有任何研究指出自殺可以在任何個體中被預測或預防。」此一結論至今仍然成立。一項更近期的回顧(Zalsman et al., 2016)結論是:「在尋求有效的自殺防治方案的過程中,沒有任何單一策略明顯優於其他策略。應該用堅實的研究設計,來評估由個體層次與群體層次結合而成的實證策略。」

臨床工作者接受訓練,要辨識出帶有致命結果相關風險因子的病人。但正如我們所見,因為這些臨床的演算法無法預測哪一位病人最終將死於自殺,我們無法使用這種資訊來拯救生命。問題在於,無論我們是試圖從自殺意念、自殺嘗試,或是從其他風險因子來預測自殺,都面臨非常大量的偽陽性結果。值得再強調一次,你無法從一組常見的臨床特徵預測出一個罕見的結果。

正如縱貫性研究顯示的,沒有任何風險因子的組合能夠從被收治住院的自殺傾向病人的大型樣本中預測自殺(Pokorny, 1983; Goldstein et al., 1991)。此外,無論住院有何種短期效果,都無法預防自殺。因此,哈格倫等人(Haglund et al., 2019)報告指出,許多自殺病人在出院後不久就可能死亡。

有些人認為這一切的不可預測性使人沮喪,但我覺得這是一種解放。找我看診的大多數病人都有長期自殺傾向,且曾經嘗試自殺,但他們並未受益於急診就醫或住院治療。

然而,受訓中的精神科醫師仍被教導要用標準演算法,來為急診就醫及考慮或威脅自殺的病人做出決策。結果是大量浪費了稀缺的資源。

那些聲稱可評估風險的模型之所以持續失敗,有許多原因。首先也最關鍵的原因是,自殺意念與自殺嘗試是死亡的不良預測指標,因為死亡僅發生在一小部分的看診病人身上。另一個原因是,臨床工作者最可能治療到的病人,是已經做出並非危及生命的自殺嘗試的病人,以及發出求救訊號的病人。最後一個原因是,自殺死亡大部分發生在初次嘗試,這些死亡之前不一定會有其他次嘗試,且也不會出現在臨床情境中。在一項關於死亡結果的經典研究中(Maris, 1981),初次嘗試的整體自殺死亡率是百分之七十五,而在四十五歲以上的自殺死亡中有百分之八十八是初次嘗試。而美國國家暴力死亡報告系統針對七萬三千四百九十位樣本的研究發現,有百分之七十九的人死於初次嘗試,且大多是使用槍枝或上吊的男性(Jordan and McNiel, 2020)。

具有自殺傾向的臨床案例是一個不同的群體,需要不同的觀點。正如第一章及第二章所探討的,因自殺嘗試而至急診就醫之病人的長期追蹤發現,僅有百分之三的人最終死於自殺(Hawton, Zahl, Weatherall, 2003; Zahl and Hawton, 2004)。這些病人我們通常能夠成功治療,而他們幾乎不會從醫院過夜或住院治療中獲益。

然而,某些專家對自殺的整體風險堅持抱有樂觀的態度。在一本頂尖醫學期刊上發表的一項回顧中,曼恩等人(Mann et al., 2005, p. 2065)聲稱:自殺防治是可能的,因為高達百分之八十三的自殺者在死亡前一年內曾與初級照護醫師接觸,且至多有百分之六十六的自殺者在死亡前一個月內曾接觸過初級照護醫師。這樣的看法意味著,我們需要鼓勵初級照護醫師篩檢出有憂鬱症的病人,並給予更的治療。但這些結論遠超出了現有的證據,且並未經過研究證實。首先,憂鬱症篩檢主要篩檢出的都是輕度的案例,而這些病人並未處於自殺風險(Thombs and Ziegelstein, 2014)。其次,心理解剖研究並未顯示,那些考慮自殺的人在與醫師見面時有涉及任何關於憂鬱症的討論(Robins, 1981)。

因此,儘管研究人員長期以來一直試圖預測自殺風險,但我們仍然不知道如何進行這些預測。雖然自殺意圖的量測,在統計上可以與最終的死亡有關(SuominenIsometsa, Haukka, Lonnqvist, 2004; Harriss et al., 2005),但它們從來都不夠強大到能有效預測個別病人的結果。當然,在危及生命的自殺嘗試之後,死亡結果的可能性更高。布翠斯(Beautrais, 2003)追蹤三百〇二位醫學上屬嚴重自殺嘗試的病人,發現五年後的自殺死亡率高達百分之六‧七。在另一項研究中(Gibb et al., 2005),對因嚴重自殺嘗試而住院的病人進行十年的追蹤,發現自殺死亡率為百分之四‧六。

總體而言,預計所有自殺嘗試者中有百分之三至百分之七最終可能會自殺身亡,而更高的自殺死亡率則與更嚴重和/或更重複的自殺嘗試相關。即使如此,這些病人中的絕大多數將永遠不會死於自殺。

另一個被當成預測指標進行研究的因素是診斷。許多嚴重精神疾病都有帶有自殺風險。思覺失調症、憂鬱症、雙相情緒障礙症與酒癮,全都有約為百分之十的自殺率(Inskip et al., 1998),而BPD的自殺風險也在百分之五到十之間(Paris, 2020a)。但再一次地,診斷僅能辨別出高風險的群體,無法用來預測個別病人的結果。

高風險群體中的自殺防治計劃也受到研究。例如,有些研究聚焦在已知自殺風險較高的職業上,如軍人和退伍軍人(Pruitt et al., 2019)。美國軍方資助了有史以來最大的研究計畫之一,即《軍人風險與復原力評估研究——縱向研究》(STARRS-LS; Ursano et al., 2020)。雖然這些資料闡明了某些風險,但並不足以支持有效的防治計畫。

我們得克制希望並接受事實。總的來說,我們缺乏基於實證的數據來引導任何自殺防治計劃。然而,我們確實幫助自殺病人停止自殺嘗試。因此,在尋求治療的病人中,有良好的證據支持,心理治療可以減少自殺嘗試的反覆發生(將在第七章中探討)。我們不知道的是,對於長期自殺傾向病人的治療,是否實際上能為此一群體預防死亡的結果。

結論是,針對自殺病人的治療,從來無法一致地被證實能降低致命風險。我們有更好的證據指出,基於群體的介入措施(population-based interventions)在降低自殺率方面是有效的。

基於群體的介入措施

限制自殺手段的獲取

限制自殺手段的獲取是降低自殺率最重要的方法。此一策略已重複被證明有效(Jenkins and Singh, 2000; Turecki and Brent, 2016)。為人所知已久的是,擁有槍枝的比率越高則自殺率也隨之增加(Mille et al., 2007),即使在槍枝並非經常使用的情況下也是如此。不幸的是,在某些國家,尤其是美國,槍枝是文化的一部分,並廣泛可得。這很可能是該國自殺率較高的主要原因。

其他自殺手段也可能更容易控制。自殺率降低最讓人印象深刻的一個例子是出現在英國,當時家庭天然氣的成分改變,減少了有毒煙霧的含量(Kreitman, 1976)。至於服藥過量,霍頓和哈里斯等人(Hawton, Harriss et al., 2003)報告指出,僅是減少止痛藥包裝的大小就與自殺率降低有關。所有的這些發現支持此結論:「自殺可以預防」的最有說服力的證據,是來自基於群體的策略(Kapur and Goldney, 2019)。

守門人的教育

這個選項已被廣泛研究,但難以確定它是否有效。例如,初級照護醫師可能會錯失那些意味著病人考慮自殺的跡象。因此,有人提議,教育可能有助於這些醫師辨別出臨床上的憂鬱症,進而促成治療(Andersen et al., 2000)。然而,目前欠缺這些措施的對照試驗,來顯示它們實際上能預防自殺(Zalsman et al., 2016)。再次說明,憂鬱的病人去就醫,並不代表他們會討論自殺意念。

另一種相關的計劃涉及教育「守門人」,即那些會與潛在自殺者接觸,並能將其導引至治療的非專業人士。一項研究將此一方法應用於大量的美國空軍軍人(Knox et al., 2003),並報告指出在二年內自殺率降低了百分之三十三。但在缺乏試驗或缺乏對照試驗的情況下,此發現對臨床應用而言並不夠穩固(Isaac et al., 2019)。

自殺熱線、密切追蹤與媒體報導

許多國家已採用針對自殺病人的「熱線」(Hot-line)服務。美國最近創立了一個全天候開放的988熱線,提供這項服務。但雖然電話通話在短期內可能提供支持,但並未被證實對自殺率有任何影響。一個名為撒瑪利亞會(Samaritans)的組織在一九五〇年代於英國率先推行此做法,但一項比較該計劃提供與否之地區的研究報告顯示,自殺率並無差異(Jennings et al., 1978)。撥打這些熱線的人大多有自殺意念,需要有人傾訴。

一種相當不同的方法是鼓勵專業人士與高風險病人保持聯繫。莫托和柏斯壯(Motto and Bostrom, 2001)研究了一大群因自殺傾向而住院的病人,但這些病人在出院後拒絕臨床追蹤。作者進行了一項隨機對照試驗,其中的「治療」僅僅是每年向病人寄送四次信件,說明團隊想了解他們的進展。與未收到此類信件的對照組相比,這個簡單的介入措施在兩年內減少了死亡人數。然而,效果相對較小(對照組有二十一例自殺,受聯繫組則有十五例),且該研究從未被重複驗證。

人們長期以來認為,媒體對死亡事件的報導會產生社會傳染效應,從而增加自殺率,而限制報導則會減少這些「模仿自殺」的死亡事件(Sisask and Värnik, 2012)。這正是為什麼許多地區都有政策以勸阻或禁止媒體報導自殺事件。事實上,有良好的證據支持此做法(Turecki et al., 2019)。 (在我居住的地方,當地鐵停止運行時,我常在想是否有自殺事件發生在軌道上,而這些事件將永遠不會被公開。)

此外,限制在特定地點(例如橋樑)自殺的管道,可以規劃成減少死亡的措施(Mann et al., 2005)。這種介入措施的目標是那些對自殺感到矛盾或可能衝動自殺的人。塞登(Seiden, 1978)訪問二十九位從加州金門大橋跳下的生還者,他們都指出在落水前後悔自己的行為。問題仍然在於,那些堅決要自殺的人是否會找到其他方式或其他橋樑來這麼做。

基於實證進行自殺防治的重要性

疾病的預防,在醫學中受到高度重視。由於幾乎所有自殺死亡者都患有精神疾病,人們可能會認為臨床介入,如憂鬱症的治療,應該是一種有效的預防方法。但證據並不支持這種期望。正如我們所見,基於群體的策略,特別是減少可近性,確實能產生影響。此結論在未來可能會改變。但要謹記的是,自有歷史記錄以來,自殺在每個社會中都存在。自殺盛行率隨時間波動,但從未消失。這正是為什麼良善的意圖並不足以證明預防措施有用。

相反地,預防計劃和其他任何形式的健康照護實務一樣,需要以實證為基礎。雖然許多國家已經制定了自殺防治的全國性策略,但這些計劃仍需進行臨床試驗。我們不應該在沒有獲得顯示我們可以預測和預防自殺的數據的情況下,就提供常規的介入措施。

理想情況下,要證明介入措施與介入結果之間的因果關係,需要在隨機對照試驗中獲得前瞻性的數據。然而,這類研究相當昂貴,尤其若應用於社區而非臨床樣本,成本會更高。顯然,由於自殺死亡是一個罕見事件,需要大型的樣本群體。此外,還有另一個障礙:倫理委員會對於同意自殺病人的臨床試驗會有所猶豫。有些人甚至可能會論稱,不提供此一群體介入措施是不符倫理的。但倘若我們不知道我們不提供的介入措施是否會造成差異,那麼無法進行能回答這些問題的研究,會不會是不符倫理的呢?

我已經和長期自殺傾向的病人工作了數十年。雖然我覺得精神健康專業在個別案例中能拯救生命,但我對此無法保證。但如果我們的目標是減少非致命的自殺行為,那麼我們有良好的證據說明,治療自殺嘗試的病人是可以成功的(詳見Turecki et al., 2019的綜述)。但是臨床實務並未處理大多數決定自殺且未接受治療的人的需求。

自殺是一個充滿情緒的議題。親手結束自己的生命幾乎總是一場悲劇。然而,我們不可能知道任何個別病人在沒有介入的情況下,是否會真正死亡。關於自殺的預測及預防的實證證據指出,對自殺防治的臨床印象不足以得出任何結論,也無法反映臨床現實。

事實是,大多數精神健康臨床工作者在整個執業生涯中都會遇到病人自殺的情況(Chemtob et al., 1988a, 1988b)。如果他們從未遇到過,可能要問問他們是如何執業的,以及他們是否一直在避免治療病人。四十年前,我們邀請了知名的自殺學專家泰瑞.麥斯伯格(Terry Maltsberger)來我們部內參訪。就在那時,一名患有思覺失調症的年輕男性從我們住院病房的窗戶跳下,在訪客到來的幾天前去世。但當我們向麥斯伯格醫師報告這個案例時,他的評論是,任何好的病房必然會有自殺事件,如果從未發生過,那麼要求更高的安全性會妨礙治療。

如果你像我一樣,主動選擇優先治療自殺病人,你絕對會失去某些病人。我們的研究小組(Paris and Zweig-Frank, 2001)以及其他研究者(Stone, 1990)報告指出,約有百分之十接受BPD治療的病人後最終會死於自殺,通常是在一系列未成功的治療之後。但這也代表有百分之九十的病人最終選擇繼續生活。這是個好消息,而且確實是非常好的消息。

這些結論無論如何不該導致忽視病人想死的願望,或合理化放任的態度。自殺傾向必須始終被嚴肅對待,主要是因為它反映了心理痛苦。因此,自殺想法和行為都是在傳達深刻的痛苦和無望感。這是一個必須被接收、理解及認可的訊息。

(全文未完)

自殺防治的迷思(節錄)

預測與預防自殺

要預防自殺,前提是自殺必須是能預測的。讓我們來回顧關於預測自殺,我們所知道及不知道的事情。二十多年前,一位自殺學專家(Goldney, 2000, p. 485)指稱:「發人深省的現實是,並沒有任何研究指出自殺可以在任何個體中被預測或預防。」此一結論至今仍然成立。一項更近期的回顧(Zalsman et al., 2016)結論是:「在尋求有效的自殺防治方案的過程中,沒有任何單一策略明顯優於其他策略。應該用堅實的研究設計,來評估由個體層次與群體層次結合而成的實證策略。」

臨床工作者接受訓練,要辨識出帶有致命結果相關風險因子的病人。但正如我們所見,因為這些臨床的演算法無法預測哪一位病人最終將死於自殺,我們無法使用這種資訊來拯救生命。問題在於,無論我們是試圖從自殺意念、自殺嘗試,或是從其他風險因子來預測自殺,都面臨非常大量的偽陽性結果。值得再強調一次,你無法從一組常見的臨床特徵預測出一個罕見的結果。

正如縱貫性研究顯示的,沒有任何風險因子的組合能夠從被收治住院的自殺傾向病人的大型樣本中預測自殺(Pokorny, 1983; Goldstein et al., 1991)。此外,無論住院有何種短期效果,都無法預防自殺。因此,哈格倫等人(Haglund et al., 2019)報告指出,許多自殺病人在出院後不久就可能死亡。

有些人認為這一切的不可預測性使人沮喪,但我覺得這是一種解放。找我看診的大多數病人都有長期自殺傾向,且曾經嘗試自殺,但他們並未受益於急診就醫或住院治療。

然而,受訓中的精神科醫師仍被教導要用標準演算法,來為急診就醫及考慮或威脅自殺的病人做出決策。結果是大量浪費了稀缺的資源。

那些聲稱可評估風險的模型之所以持續失敗,有許多原因。首先也最關鍵的原因是,自殺意念與自殺嘗試是死亡的不良預測指標,因為死亡僅發生在一小部分的看診病人身上。另一個原因是,臨床工作者最可能治療到的病人,是已經做出並非危及生命的自殺嘗試的病人,以及發出求救訊號的病人。最後一個原因是,自殺死亡大部分發生在初次嘗試,這些死亡之前不一定會有其他次嘗試,且也不會出現在臨床情境中。在一項關於死亡結果的經典研究中(Maris, 1981),初次嘗試的整體自殺死亡率是百分之七十五,而在四十五歲以上的自殺死亡中有百分之八十八是初次嘗試。而美國國家暴力死亡報告系統針對七萬三千四百九十位樣本的研究發現,有百分之七十九的人死於初次嘗試,且大多是使用槍枝或上吊的男性(Jordan and McNiel, 2020)。

具有自殺傾向的臨床案例是一個不同的群體,需要不同的觀點。正如第一章及第二章所探討的,因自殺嘗試而至急診就醫之病人的長期追蹤發現,僅有百分之三的人最終死於自殺(Hawton, Zahl, Weatherall, 2003; Zahl and Hawton, 2004)。這些病人我們通常能夠成功治療,而他們幾乎不會從醫院過夜或住院治療中獲益。

然而,某些專家對自殺的整體風險堅持抱有樂觀的態度。在一本頂尖醫學期刊上發表的一項回顧中,曼恩等人(Mann et al., 2005, p. 2065)聲稱:自殺防治是可能的,因為高達百分之八十三的自殺者在死亡前一年內曾與初級照護醫師接觸,且至多有百分之六十六的自殺者在死亡前一個月內曾接觸過初級照護醫師。這樣的看法意味著,我們需要鼓勵初級照護醫師篩檢出有憂鬱症的病人,並給予更的治療。但這些結論遠超出了現有的證據,且並未經過研究證實。首先,憂鬱症篩檢主要篩檢出的都是輕度的案例,而這些病人並未處於自殺風險(Thombs and Ziegelstein, 2014)。其次,心理解剖研究並未顯示,那些考慮自殺的人在與醫師見面時有涉及任何關於憂鬱症的討論(Robins, 1981)。

因此,儘管研究人員長期以來一直試圖預測自殺風險,但我們仍然不知道如何進行這些預測。雖然自殺意圖的量測,在統計上可以與最終的死亡有關(SuominenIsometsa, Haukka, Lonnqvist, 2004; Harriss et al., 2005),但它們從來都不夠強大到能有效預測個別病人的結果。當然,在危及生命的自殺嘗試之後,死亡結果的可能性更高。布翠斯(Beautrais, 2003)追蹤三百〇二位醫學上屬嚴重自殺嘗試的病人,發現五年後的自殺死亡率高達百分之六‧七。在另一項研究中(Gibb et al., 2005),對因嚴重自殺嘗試而住院的病人進行十年的追蹤,發現自殺死亡率為百分之四‧六。

總體而言,預計所有自殺嘗試者中有百分之三至百分之七最終可能會自殺身亡,而更高的自殺死亡率則與更嚴重和/或更重複的自殺嘗試相關。即使如此,這些病人中的絕大多數將永遠不會死於自殺。

另一個被當成預測指標進行研究的因素是診斷。許多嚴重精神疾病都有帶有自殺風險。思覺失調症、憂鬱症、雙相情緒障礙症與酒癮,全都有約為百分之十的自殺率(Inskip et al., 1998),而BPD的自殺風險也在百分之五到十之間(Paris, 2020a)。但再一次地,診斷僅能辨別出高風險的群體,無法用來預測個別病人的結果。

高風險群體中的自殺防治計劃也受到研究。例如,有些研究聚焦在已知自殺風險較高的職業上,如軍人和退伍軍人(Pruitt et al., 2019)。美國軍方資助了有史以來最大的研究計畫之一,即《軍人風險與復原力評估研究——縱向研究》(STARRS-LS; Ursano et al., 2020)。雖然這些資料闡明了某些風險,但並不足以支持有效的防治計畫。

我們得克制希望並接受事實。總的來說,我們缺乏基於實證的數據來引導任何自殺防治計劃。然而,我們確實幫助自殺病人停止自殺嘗試。因此,在尋求治療的病人中,有良好的證據支持,心理治療可以減少自殺嘗試的反覆發生(將在第七章中探討)。我們不知道的是,對於長期自殺傾向病人的治療,是否實際上能為此一群體預防死亡的結果。

結論是,針對自殺病人的治療,從來無法一致地被證實能降低致命風險。我們有更好的證據指出,基於群體的介入措施(population-based interventions)在降低自殺率方面是有效的。

基於群體的介入措施

限制自殺手段的獲取

限制自殺手段的獲取是降低自殺率最重要的方法。此一策略已重複被證明有效(Jenkins and Singh, 2000; Turecki and Brent, 2016)。為人所知已久的是,擁有槍枝的比率越高則自殺率也隨之增加(Mille et al., 2007),即使在槍枝並非經常使用的情況下也是如此。不幸的是,在某些國家,尤其是美國,槍枝是文化的一部分,並廣泛可得。這很可能是該國自殺率較高的主要原因。

其他自殺手段也可能更容易控制。自殺率降低最讓人印象深刻的一個例子是出現在英國,當時家庭天然氣的成分改變,減少了有毒煙霧的含量(Kreitman, 1976)。至於服藥過量,霍頓和哈里斯等人(Hawton, Harriss et al., 2003)報告指出,僅是減少止痛藥包裝的大小就與自殺率降低有關。所有的這些發現支持此結論:「自殺可以預防」的最有說服力的證據,是來自基於群體的策略(Kapur and Goldney, 2019)。

守門人的教育

這個選項已被廣泛研究,但難以確定它是否有效。例如,初級照護醫師可能會錯失那些意味著病人考慮自殺的跡象。因此,有人提議,教育可能有助於這些醫師辨別出臨床上的憂鬱症,進而促成治療(Andersen et al., 2000)。然而,目前欠缺這些措施的對照試驗,來顯示它們實際上能預防自殺(Zalsman et al., 2016)。再次說明,憂鬱的病人去就醫,並不代表他們會討論自殺意念。

另一種相關的計劃涉及教育「守門人」,即那些會與潛在自殺者接觸,並能將其導引至治療的非專業人士。一項研究將此一方法應用於大量的美國空軍軍人(Knox et al., 2003),並報告指出在二年內自殺率降低了百分之三十三。但在缺乏試驗或缺乏對照試驗的情況下,此發現對臨床應用而言並不夠穩固(Isaac et al., 2019)。

自殺熱線、密切追蹤與媒體報導

許多國家已採用針對自殺病人的「熱線」(Hot-line)服務。美國最近創立了一個全天候開放的988熱線,提供這項服務。但雖然電話通話在短期內可能提供支持,但並未被證實對自殺率有任何影響。一個名為撒瑪利亞會(Samaritans)的組織在一九五〇年代於英國率先推行此做法,但一項比較該計劃提供與否之地區的研究報告顯示,自殺率並無差異(Jennings et al., 1978)。撥打這些熱線的人大多有自殺意念,需要有人傾訴。

一種相當不同的方法是鼓勵專業人士與高風險病人保持聯繫。莫托和柏斯壯(Motto and Bostrom, 2001)研究了一大群因自殺傾向而住院的病人,但這些病人在出院後拒絕臨床追蹤。作者進行了一項隨機對照試驗,其中的「治療」僅僅是每年向病人寄送四次信件,說明團隊想了解他們的進展。與未收到此類信件的對照組相比,這個簡單的介入措施在兩年內減少了死亡人數。然而,效果相對較小(對照組有二十一例自殺,受聯繫組則有十五例),且該研究從未被重複驗證。

人們長期以來認為,媒體對死亡事件的報導會產生社會傳染效應,從而增加自殺率,而限制報導則會減少這些「模仿自殺」的死亡事件(Sisask and Värnik, 2012)。這正是為什麼許多地區都有政策以勸阻或禁止媒體報導自殺事件。事實上,有良好的證據支持此做法(Turecki et al., 2019)。 (在我居住的地方,當地鐵停止運行時,我常在想是否有自殺事件發生在軌道上,而這些事件將永遠不會被公開。)

此外,限制在特定地點(例如橋樑)自殺的管道,可以規劃成減少死亡的措施(Mann et al., 2005)。這種介入措施的目標是那些對自殺感到矛盾或可能衝動自殺的人。塞登(Seiden, 1978)訪問二十九位從加州金門大橋跳下的生還者,他們都指出在落水前後悔自己的行為。問題仍然在於,那些堅決要自殺的人是否會找到其他方式或其他橋樑來這麼做。

基於實證進行自殺防治的重要性

疾病的預防,在醫學中受到高度重視。由於幾乎所有自殺死亡者都患有精神疾病,人們可能會認為臨床介入,如憂鬱症的治療,應該是一種有效的預防方法。但證據並不支持這種期望。正如我們所見,基於群體的策略,特別是減少可近性,確實能產生影響。此結論在未來可能會改變。但要謹記的是,自有歷史記錄以來,自殺在每個社會中都存在。自殺盛行率隨時間波動,但從未消失。這正是為什麼良善的意圖並不足以證明預防措施有用。

相反地,預防計劃和其他任何形式的健康照護實務一樣,需要以實證為基礎。雖然許多國家已經制定了自殺防治的全國性策略,但這些計劃仍需進行臨床試驗。我們不應該在沒有獲得顯示我們可以預測和預防自殺的數據的情況下,就提供常規的介入措施。

理想情況下,要證明介入措施與介入結果之間的因果關係,需要在隨機對照試驗中獲得前瞻性的數據。然而,這類研究相當昂貴,尤其若應用於社區而非臨床樣本,成本會更高。顯然,由於自殺死亡是一個罕見事件,需要大型的樣本群體。此外,還有另一個障礙:倫理委員會對於同意自殺病人的臨床試驗會有所猶豫。有些人甚至可能會論稱,不提供此一群體介入措施是不符倫理的。但倘若我們不知道我們不提供的介入措施是否會造成差異,那麼無法進行能回答這些問題的研究,會不會是不符倫理的呢?

我已經和長期自殺傾向的病人工作了數十年。雖然我覺得精神健康專業在個別案例中能拯救生命,但我對此無法保證。但如果我們的目標是減少非致命的自殺行為,那麼我們有良好的證據說明,治療自殺嘗試的病人是可以成功的(詳見Turecki et al., 2019的綜述)。但是臨床實務並未處理大多數決定自殺且未接受治療的人的需求。

自殺是一個充滿情緒的議題。親手結束自己的生命幾乎總是一場悲劇。然而,我們不可能知道任何個別病人在沒有介入的情況下,是否會真正死亡。關於自殺的預測及預防的實證證據指出,對自殺防治的臨床印象不足以得出任何結論,也無法反映臨床現實。

事實是,大多數精神健康臨床工作者在整個執業生涯中都會遇到病人自殺的情況(Chemtob et al., 1988a, 1988b)。如果他們從未遇到過,可能要問問他們是如何執業的,以及他們是否一直在避免治療病人。四十年前,我們邀請了知名的自殺學專家泰瑞.麥斯伯格(Terry Maltsberger)來我們部內參訪。就在那時,一名患有思覺失調症的年輕男性從我們住院病房的窗戶跳下,在訪客到來的幾天前去世。但當我們向麥斯伯格醫師報告這個案例時,他的評論是,任何好的病房必然會有自殺事件,如果從未發生過,那麼要求更高的安全性會妨礙治療。

如果你像我一樣,主動選擇優先治療自殺病人,你絕對會失去某些病人。我們的研究小組(Paris and Zweig-Frank, 2001)以及其他研究者(Stone, 1990)報告指出,約有百分之十接受BPD治療的病人後最終會死於自殺,通常是在一系列未成功的治療之後。但這也代表有百分之九十的病人最終選擇繼續生活。這是個好消息,而且確實是非常好的消息。

這些結論無論如何不該導致忽視病人想死的願望,或合理化放任的態度。自殺傾向必須始終被嚴肅對待,主要是因為它反映了心理痛苦。因此,自殺想法和行為都是在傳達深刻的痛苦和無望感。這是一個必須被接收、理解及認可的訊息。

(全文未完)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價