交通工程(第3版)

活動訊息

內容簡介

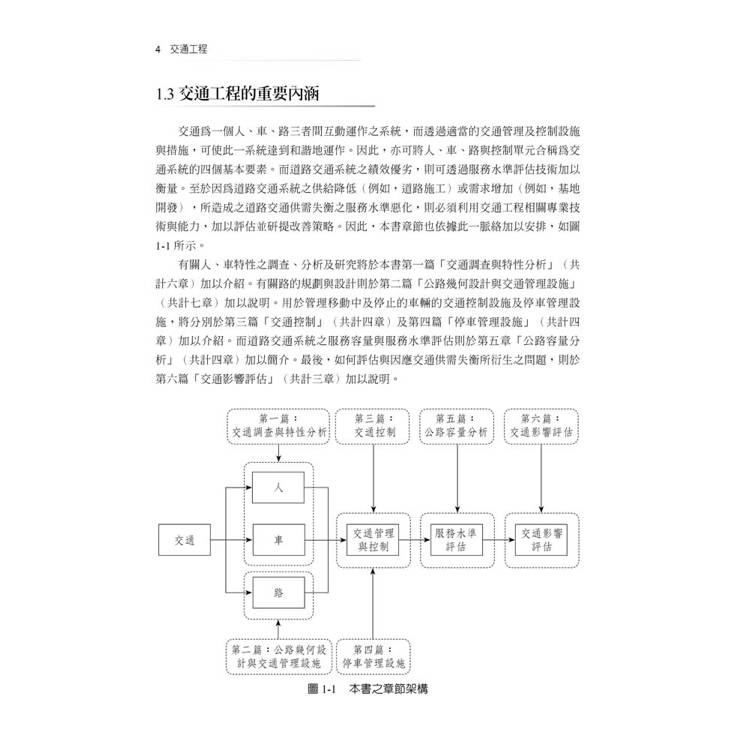

交通工程為交通運輸領域之核心課程,其主要目的在於透過跨學域之專業訓練,藉由設計、工程與管理手段,創造一個優質的交通系統。因此,無論是交通系統之規劃者、設計者、建造者,以及營運者均必須充分了解交通工程與設計之精神與內容。本書內容除了新增靜態車流模式、交通寧靜區,緩衝設施等觀念,以強調傳統交通工程與設計的專業知識之外,也納入新進發展的先進知識與技術,全方位的考量足以兼顧不同性質讀者的需要。

目錄

第一章 緒論

1.1 交通工程的目標

1.2 交通工程師之倫理與責任

1.3 交通工程的重要內涵

1.4 結論與建議

第一篇 交通調查與特性分析

第二章 用路人特性分析

2.1 用路人行為

2.2 視力特性

2.3 感知反應時間

2.4 視距

2.5 側向偏移

2.6 步行速率

2.7 結論與建議

第三章 交通及車輛運作特性分析

3.1 車輛數量

3.2 車輛類型

3.3 加減速性能

3.4 結論與建議

第四章 交通調查與車流特性分析

4.1 交通特性變數

4.2 道路交通調查

4.3 車流特性分析

4.4 結論與建議

第五章 交通車流理論分析

5.1 靜態車流模式

5.2 巨觀動態車流模式

5.3 微觀動態車流模式

5.4 中觀動態車流模式

5.5 結論與建議

第六章 先進交通調查技術

6.1 固定式(侵入式)車輛偵測器

6.2 固定式(非侵入式)車輛偵測器

6.3 移動式車輛偵測技術

6.4 結論與建議

第二篇 道路幾何設計與交通管理設施

第七章 道路分類

7.1 公路

7.2 市區道路

7.3 易行性與可及性的關係

7.4 結論與建議

第八章 道路設計程序及準則

8.1 道路設計程序與內容

8.2 道路等級與設計速率

8.3 道路幾何構造分類

8.4 道路橫斷面設計

8.5 道路平面線形設計

8.6 超高設計

8.7 道路縱斷面設計

8.8 結論與建議

第九章 交通設施的功能定位與管理

9.1 交通管制設施

9.2 人行穿越設施

9.3 無障礙設施

9.4 交通島設計

9.5 道路照明設計

9.6 道路排水設計

9.7 橋梁設計

9.8 隧道設計

9.9 交通寧靜區

9.10 其他交通工程設施

9.11 結論與建議

第十章 交叉路口幾何設計與車道布設

10.1 道路交叉設計原則

10.2 道路平面交叉

10.3 道路與軌道系統之平面交叉

10.4 路口之立體交叉設計

10.5 結論與建議

第十一章 交流道規劃設計

11.1 交流道規劃原則

11.2 交流道之型式

11.3 交流道之間距

11.4 交流道車道平衡、車道縮減及分匯流輔助車道

11.5 匝道設計

11.6 交流道集散道路

11.7 匝道分匯流區

11.8 連續匝道鼻端間距離

11.9 結論與建議

第十二章 交通島布設原則

12.1 交通島規劃設計

12.2 交通島之緣石與護欄

12.3 碰撞緩衝設計

12.4 結論與建議

第十三章 易肇事地點分析及改善策略

13.1 道路交通事故定義與特性

13.2 易肇事地點判定

13.3 事故分析與預測

13.4 易肇事地點改善策略

13.5 結論與建議

第三篇 交通管制

第十四章 標線與標誌之規劃設計

14.1 交通管制簡介

14.2 標誌

14.3 標線

14.4 結論與建議

第十五章 交通號誌之規劃設計

15.1 交通號誌之定義及優缺點

15.2 名詞解釋

15.3 號誌分類

15.4 獨立式號誌設計方法

15.5 號誌化交叉路口服務水準劃分

15.6 時制設計範例

15.7 結論與建議

第十六章 機車、自行車及行人設施

16.1 機車設施

16.2 自行車道

16.3 人行道

16.4 結論與建議

第十七章 道路照明

17.1 名詞定義

17.2 規劃設計準則

17.3 結論與建議

第四篇 停車管理設施

第十八章 停車供需特性分析

18.1 停車相關名詞定義

18.2 停車供需的關係

18.3 停車特性分析

18.4 停車供需之調查作業

18.5 路邊與路外停車供給調查

18.6 路邊與路外停車需求調查

18.7 建物附設停車供需分析與調查

18.8 停車需求推估方法

18.9 結論與建議

第十九章 路邊停車管理

19.1 路邊停車之優缺點

19.2 路邊停車設置規範與原則

19.3 路邊停車規劃與設計

19.4 路邊停車管制

19.5 公車停靠站、客運停車彎設計

19.6 結論與建議

第二十章 路外停車管理

20.1 路外停車特性

20.2 路外停車場之設置規範與原則

20.3 路外停車規劃與設計

20.4 路外停車管制

20.5 停車導引資訊系統

20.6 結論與建議

第二十一章 停車管理策略

21.1 停車問題

21.2 運輸白皮書之停車管理策略

21.3 都市停車管理策略

21.4 民間投資興建與其他改善方案

21.5 結論與建議

第五篇 公路容量分析

第二十二章 公路容量與服務水準

22.1 公路容量手冊

22.2 分析性以及電腦模擬方法

22.3 公路容量及服務水準之概念

22.4 結論與建議

第二十三章 公路容量影響因素特性

23.1 基本狀況

23.2 公路容量分析影響因素

23.3 結論與建議

第二十四章 公路容量分析概念

24.1 運作分析基本概念

24.2 規劃與設計分析基本概念

24.3 結論與建議

第二十五章 公路容量分析方法──以高速公路基本路段為例

25.1 高速公路基本路段車流特性

25.2 高速公路基本路段容量分析方法

25.3 高速公路基本路段容量分析方法應用例題

25.4 結論與建議

第六篇 交通影響評估

第二十六章 交通影響評估

26.1 交通影響評估之基本內涵

26.2 交通影響評估之分析內容

26.3 交通影響評估之重要項目

26.4 結論與建議

第二十七章 交通維持計畫

27.1 交通維持計畫之基本內涵

27.2 交通維持計畫之分析內容

27.3 交通維持計畫之送審門檻

27.4 結論與建議

第二十八章 運輸系統管理

28.1 運輸系統管理之實施措施

28.2 運輸系統管理之實施現況

28.3 運輸系統管理之績效評估

28.4 結論與建議

索 引

1.1 交通工程的目標

1.2 交通工程師之倫理與責任

1.3 交通工程的重要內涵

1.4 結論與建議

第一篇 交通調查與特性分析

第二章 用路人特性分析

2.1 用路人行為

2.2 視力特性

2.3 感知反應時間

2.4 視距

2.5 側向偏移

2.6 步行速率

2.7 結論與建議

第三章 交通及車輛運作特性分析

3.1 車輛數量

3.2 車輛類型

3.3 加減速性能

3.4 結論與建議

第四章 交通調查與車流特性分析

4.1 交通特性變數

4.2 道路交通調查

4.3 車流特性分析

4.4 結論與建議

第五章 交通車流理論分析

5.1 靜態車流模式

5.2 巨觀動態車流模式

5.3 微觀動態車流模式

5.4 中觀動態車流模式

5.5 結論與建議

第六章 先進交通調查技術

6.1 固定式(侵入式)車輛偵測器

6.2 固定式(非侵入式)車輛偵測器

6.3 移動式車輛偵測技術

6.4 結論與建議

第二篇 道路幾何設計與交通管理設施

第七章 道路分類

7.1 公路

7.2 市區道路

7.3 易行性與可及性的關係

7.4 結論與建議

第八章 道路設計程序及準則

8.1 道路設計程序與內容

8.2 道路等級與設計速率

8.3 道路幾何構造分類

8.4 道路橫斷面設計

8.5 道路平面線形設計

8.6 超高設計

8.7 道路縱斷面設計

8.8 結論與建議

第九章 交通設施的功能定位與管理

9.1 交通管制設施

9.2 人行穿越設施

9.3 無障礙設施

9.4 交通島設計

9.5 道路照明設計

9.6 道路排水設計

9.7 橋梁設計

9.8 隧道設計

9.9 交通寧靜區

9.10 其他交通工程設施

9.11 結論與建議

第十章 交叉路口幾何設計與車道布設

10.1 道路交叉設計原則

10.2 道路平面交叉

10.3 道路與軌道系統之平面交叉

10.4 路口之立體交叉設計

10.5 結論與建議

第十一章 交流道規劃設計

11.1 交流道規劃原則

11.2 交流道之型式

11.3 交流道之間距

11.4 交流道車道平衡、車道縮減及分匯流輔助車道

11.5 匝道設計

11.6 交流道集散道路

11.7 匝道分匯流區

11.8 連續匝道鼻端間距離

11.9 結論與建議

第十二章 交通島布設原則

12.1 交通島規劃設計

12.2 交通島之緣石與護欄

12.3 碰撞緩衝設計

12.4 結論與建議

第十三章 易肇事地點分析及改善策略

13.1 道路交通事故定義與特性

13.2 易肇事地點判定

13.3 事故分析與預測

13.4 易肇事地點改善策略

13.5 結論與建議

第三篇 交通管制

第十四章 標線與標誌之規劃設計

14.1 交通管制簡介

14.2 標誌

14.3 標線

14.4 結論與建議

第十五章 交通號誌之規劃設計

15.1 交通號誌之定義及優缺點

15.2 名詞解釋

15.3 號誌分類

15.4 獨立式號誌設計方法

15.5 號誌化交叉路口服務水準劃分

15.6 時制設計範例

15.7 結論與建議

第十六章 機車、自行車及行人設施

16.1 機車設施

16.2 自行車道

16.3 人行道

16.4 結論與建議

第十七章 道路照明

17.1 名詞定義

17.2 規劃設計準則

17.3 結論與建議

第四篇 停車管理設施

第十八章 停車供需特性分析

18.1 停車相關名詞定義

18.2 停車供需的關係

18.3 停車特性分析

18.4 停車供需之調查作業

18.5 路邊與路外停車供給調查

18.6 路邊與路外停車需求調查

18.7 建物附設停車供需分析與調查

18.8 停車需求推估方法

18.9 結論與建議

第十九章 路邊停車管理

19.1 路邊停車之優缺點

19.2 路邊停車設置規範與原則

19.3 路邊停車規劃與設計

19.4 路邊停車管制

19.5 公車停靠站、客運停車彎設計

19.6 結論與建議

第二十章 路外停車管理

20.1 路外停車特性

20.2 路外停車場之設置規範與原則

20.3 路外停車規劃與設計

20.4 路外停車管制

20.5 停車導引資訊系統

20.6 結論與建議

第二十一章 停車管理策略

21.1 停車問題

21.2 運輸白皮書之停車管理策略

21.3 都市停車管理策略

21.4 民間投資興建與其他改善方案

21.5 結論與建議

第五篇 公路容量分析

第二十二章 公路容量與服務水準

22.1 公路容量手冊

22.2 分析性以及電腦模擬方法

22.3 公路容量及服務水準之概念

22.4 結論與建議

第二十三章 公路容量影響因素特性

23.1 基本狀況

23.2 公路容量分析影響因素

23.3 結論與建議

第二十四章 公路容量分析概念

24.1 運作分析基本概念

24.2 規劃與設計分析基本概念

24.3 結論與建議

第二十五章 公路容量分析方法──以高速公路基本路段為例

25.1 高速公路基本路段車流特性

25.2 高速公路基本路段容量分析方法

25.3 高速公路基本路段容量分析方法應用例題

25.4 結論與建議

第六篇 交通影響評估

第二十六章 交通影響評估

26.1 交通影響評估之基本內涵

26.2 交通影響評估之分析內容

26.3 交通影響評估之重要項目

26.4 結論與建議

第二十七章 交通維持計畫

27.1 交通維持計畫之基本內涵

27.2 交通維持計畫之分析內容

27.3 交通維持計畫之送審門檻

27.4 結論與建議

第二十八章 運輸系統管理

28.1 運輸系統管理之實施措施

28.2 運輸系統管理之實施現況

28.3 運輸系統管理之績效評估

28.4 結論與建議

索 引

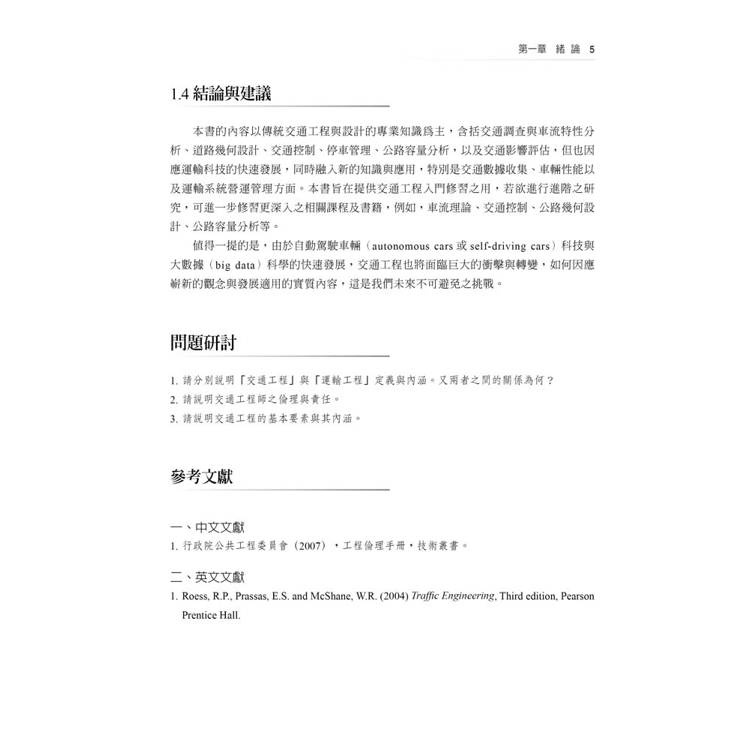

序/導讀

三版序

本書《交通工程》自2010年初版、2017年再版,現在已經正式進入15個年頭,本書長期受到讀者的支持與指教,在此特申謝忱。

茲應五南出版社之邀請,進行第三版之改版。本次改版仍以繕打錯誤更正為主,其中包括原引用英文文獻之錯誤在此一併補正。

交通運輸界導入創新科技的應用一直走在時代前緣,近年來人工智慧的爆炸性進步更給交通運輸界帶來再度成長的契機。從感知式的人工智慧走向生成式的人工智慧,其相關技術包括:車輛的3D影像辨識、車輛周遭環境的偵測、車輛的軌跡追蹤、車輛移動資料的傳遞。這些技術可以讓我們更即時的掌握複雜的交通環境,並進行推理式的判斷與決策,其交通應用範圍包括:科技執法、交通安全警示、強化式的交通號誌控制與學習,交通流量、密度與速度參數的推估與預測,精確且即時路徑導引,交通資料收集方法的改進與變革,自駕車自動化等級的再提升等在內。由於相關研究成果尚未臻成熟,未來將會視情況納入本書內容。

陳惠國、邱裕鈞、朱致遠 謹誌

2025年夏

本書《交通工程》自2010年初版、2017年再版,現在已經正式進入15個年頭,本書長期受到讀者的支持與指教,在此特申謝忱。

茲應五南出版社之邀請,進行第三版之改版。本次改版仍以繕打錯誤更正為主,其中包括原引用英文文獻之錯誤在此一併補正。

交通運輸界導入創新科技的應用一直走在時代前緣,近年來人工智慧的爆炸性進步更給交通運輸界帶來再度成長的契機。從感知式的人工智慧走向生成式的人工智慧,其相關技術包括:車輛的3D影像辨識、車輛周遭環境的偵測、車輛的軌跡追蹤、車輛移動資料的傳遞。這些技術可以讓我們更即時的掌握複雜的交通環境,並進行推理式的判斷與決策,其交通應用範圍包括:科技執法、交通安全警示、強化式的交通號誌控制與學習,交通流量、密度與速度參數的推估與預測,精確且即時路徑導引,交通資料收集方法的改進與變革,自駕車自動化等級的再提升等在內。由於相關研究成果尚未臻成熟,未來將會視情況納入本書內容。

陳惠國、邱裕鈞、朱致遠 謹誌

2025年夏

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價