【電子書】我戴著黃星星

面對納粹的殘酷迫害,改名換姓、躲藏直至二戰結束, 德文版出版至今40年,被指定為德國高中生課外讀物活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

一名成長於柏林的猶太女孩

面對納粹的殘酷迫害

改名換姓、盡力躲藏直至二戰結束

她在絕望中求生的堅忍意志,是殘酷時代的人性曙光

英兒・杜肯出生於德國猶太家庭,在納粹時代的柏林長大。1933年希特勒上台後頒布各項歧視的法令使猶太人飽受威脅,許多人選擇移民出國。英兒・杜肯的父親先行移民英國,卻因二戰爆發與家人就此分離。而後,納粹陸續實施多項壓迫猶太人的政策,例如用「產物清單」控制猶太人的身家財產,並將猶太人集體運送到集中營等。許多猶太人在秘密警察的大規模搜索下被逮補,英兒・杜肯的許多親友都未能躲過。面臨隨機盤查、無止盡的飢餓、炸彈的轟炸,英兒・杜肯與母親隱姓埋名,在善心人士的掩護之下驚險萬分地倖存下來。直到1945年二戰結束,他們逃亡的生活才落幕。

英兒・杜肯在戰後成為一名記者,本書是杜肯在1978年出版的回憶錄,從1933年希特勒上台寫到1945年二戰結束。

本書特色

◎ 本書從1933年初希特勒甫上台開始實施一系列壓迫猶太人的措施為開端,透過英兒・杜肯——一名猶太女孩的角度,描寫猶太人在納粹時代的生活情況,以及柏林當時的樣貌氛圍。

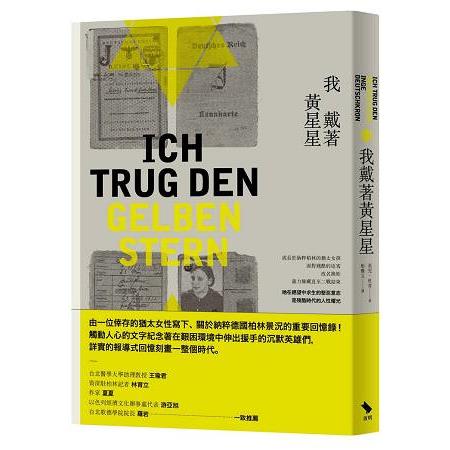

◎ 收錄二十張珍貴歷史照片,例如被印上大寫J用以標示猶太人的特殊身份的身分證,以及一些用於躲避蓋世太保查緝的偽造證件。

◎ 客觀詳實的報導式描寫,讓讀者得以跟著事件的脈絡認識這段慘痛的人類歷史。

◎ 德文版出版至今40年,被指定為德國高中生課外讀物,中文版首度出版。《我戴著黃星星》跨越時代,提醒著我們,這段歷史離我們並不遠,幫助我們用更宏觀的角度面對現在身處的世界。

序/導讀

推薦序

黑暗記憶中療癒與創新的力量

文・王瑜君

猶太作家杜肯這本自傳中記載的事情已經是80多年前的歷史了,作者與她的母親在納粹政權期間,靠著朋友的相助,隱瞞身份留在柏林直到戰後。討論納粹與猶太浩劫的作品很多,為什麼現在還要翻譯和出版一本這樣的書籍?為什麼這本自傳值得推薦給今日的華文讀者?

2017年是重大歷史的年份,在歐洲是馬丁路德宗教改革500周年紀念;在台灣是二二八事件70周年的紀念。這兩個表面上看似不相干的事件,卻反映出很重要的內在連結:全球變動歷史脈絡下普世人性的黑暗沉淪和療癒創新。變動的危機可以促發大規模的社會運動,引發衝突和殺戮,而悲劇過後的痛定思過,則能引發創新的制度和視野。路德宗教改革之後引發三十年戰爭(1618-1648)讓歐洲陷入黑暗殘酷的爭戰,生命與資源的巨大耗損之後,歐洲開始出現容忍不同信仰的立法思維與國族國家的出現。幾個世紀以來,歐洲在經歷大大小小人性黑暗與光明的辯證,形形色色意識形態的社會實驗,當前全球紀念馬丁路德宗教改革500周年的風潮,早已經超越基督宗教史的框架,開展出對普世人性與人權的反思與回顧。另一方面,二二八事件在台灣雖然已經不是政治禁忌,但是轉型正義的歷程才剛剛起步。我們有國定紀念日和紀念儀式,卻缺少對相關檔案和歷史真相追根究底;有紀念館的展示,卻缺乏與當前世代動態活潑的生命連結。長年膚淺與形式化的「紀念」的負面效應之一,就反映在2016年底新竹光復中學的「納粹變裝事件」。光復中學事件後續檢討的熱度猶存,《我戴著黃星星》的中文版此時適時出現,讓我們有機會深入探討下面幾個問題:

(1)「轉型正義」vs「與記憶搏鬥」

在看重歷史教育的德國,談到面對歷史罪責與創痛時,鮮少用到源自社會科學,充滿法庭審判意象的詞彙「轉型正義」,而是用「與記憶搏鬥」(Vergangenheitsbewaeltigung)一詞。後者意涵更多日常生活面向。歷史記憶不只是來自於檔案或物件,更多來自日常生活中的掙扎與矛盾。這本自傳中我們具體看到納粹時期在德國柏林一般百姓的日常,看到困在柏林的猶太人如何提心吊膽,隱藏身份求生;看到一般德國百姓如何麻痺自己的良知,在民粹思維中隨波逐流。這是加害者與受害者的生命實況記錄。

(2)科技理性與國家暴力的起源脈絡

許多時候,我們以集中營來象徵納粹政權的國家暴力,但是集中營其實是暴力的下游執行階段,而首都柏林,才是納粹以科技理性藉口來合理化國家暴力(例如,以種族優生來解決資源不足的危機)的起源地。在柏林的萬湖(Wannsee)會議,納粹領導階層定案「猶太人問題最終解決方案」,啟動了大規模謀殺的滅絕機器。作者與她母親提心吊膽,忍辱求生的城市,也是加害者規劃種族滅絕藍圖,秘密警察逮捕刑求的行動中心。本書中的許多場景和人物生動的描繪,幫助讀者具象了解日常生活表象下潛藏的人性黑暗面和集體暴力的誘惑,從而增進對複雜歷史脈絡的敏感度。

(3)超越族群刻板標籤的框架

當我們把視野從統治高層拉到尋常百姓,從政治軍事拉到日常生活的領域,那麼許多歷史情境下,加害者vs受難者的界線是模糊曖昧的。像杜肯與母親這樣在柏林非法身份生活而最後逃過死劫的猶太人共計有一千四百二十三位,他們的生命是歸功於許多深具道德勇氣,默默行善的德國人,戰後在英兒‧杜肯的發起與奔走之下,催生了柏林的「沉默英雄紀念館」(Gedenkstätte Stille Helden)。 另外,書中最後章節紀錄蘇聯紅軍攻進柏林的段落特別發人深省。與德軍奮戰糾纏多年,犧牲慘重的紅軍,終於攻入首都柏林後,許多士兵就以強暴婦女和搶奪財物來洩恨。作者心中一直非常期待紅軍來解放柏林,一開始也對紅軍士兵主動示好,但是很快就出現驚恐的場面,但幸好她和母親幸運地躲過人身的摧殘。這段記錄也警惕後人,解放者、加害者和受害者的界線可以很輕易地跨越,狹義的愛國主義也常常是暴力的藉口,這本自傳鋪陳這些生命故事交織的歷史場景,幫助讀者更深刻體會捍衛普世基本人權的重要。

英兒・杜肯這本重要的自傳碰觸了台灣目前歷史教育與生命回憶的痛點,走過猶太倖存者在首都國家權力密集交織的縫隙的曲折求生之路,再一次提醒我們:黑暗歷史的記憶不只是教育、法學、歷史學、國際政治等專業領域的關注,更不是教科書上可以簡單帶過的段落而已。最近敘利亞難民潮引發各地對新移民的疑慮,美國川普總統上任後訴求簡化的「我們vs 他者」二元分類來排擠移民,更是對自由民主開放社會的重大反挫。在這一波紛擾的辯論中,期待這本自傳出版,可以幫助讀者在有生命溫度與歷史深度的場景中反思過去民粹主義與簡化的愛國主義的謬誤,和所帶來的悲劇;也期許這樣的深度閱讀,能激發我們持續探索黑暗記憶潛藏的創新與療癒的力量。

譯者序

縫隙中的光亮

文・彤雅立

英兒‧杜肯今年九十四歲了,她依然健在,生活在柏林。她說,看著同胞的命運,她為自己的倖存感到慚愧。關於猶太人被迫害,我們聽過許多大歷史,知道納粹的邪惡,但是個體的生命故事,我們卻知之甚少。多數猶太人難逃被迫害的命運,慘死在集中營;倖存者的話語因而格外珍貴。除了幾部重要的集中營回憶錄之外,人們並不真的明白第三帝國時期的真實生活。英兒‧杜肯沒有進到集中營,她以另一個身份,他人的名字生活在納粹時代。她的生活,指的是躲藏在縫隙之中。

一九四一年九月,德國境內所有的猶太人都必須佩戴黃星星。一如安妮‧法蘭克(Anne Frank)在她的第二篇日記中所描述的德佔時期荷蘭:

……一九四零年五月以後,好日子迅速地消逝,首先是戰爭,其次是荷蘭投降,緊接著德軍來到,也就是我們猶太人艱苦的日子開始了!反猶太人的法令接二連三的公布:猶太人必須在衣服上綉一個黃星星,猶太人必須交出他們的腳踏車,也不能坐電車和開汽車,只能在下午三點到五點在指定的猶太商店買東西,八點左右便不能在外面逗留,八點後甚至也不能坐在自己的花園中乘涼,猶太人不准去電影院、歌劇院及任何娛樂場所,也不准參加公開的運動活動,游泳池、網球場、曲棍球場和其他運動場都不准進入,猶太人也不准和基督徒來往,猶太人只能到猶太學校念書等等,還有許多其他嚴格限制猶太人的法令。

《安妮的日記》書寫少女安妮躲在密室不見天光的兩年生活,《我戴著黃星星》則書寫英兒‧杜肯與母親透過假身份得以倖免於難,而後步步驚魂生活在納粹德國的情境。荷蘭與德國的反猶法令自有些微差異——在德國,佩戴黃星星的人搭乘地鐵只能站著。英兒‧杜肯寫到自己搭乘地鐵被讓座的經驗——

在地鐵中,一個矮小結實的男人從他的座位站了起來。

「我請您立刻坐下!」他中氣十足,大聲地說,左手指著他讓給我的座位。大部份其他的乘客則假裝什麼也沒有聽見。這班地鐵擠滿了人,就像每個早晨上班前的時刻那般。我只是許多人必須站著的人當中的其中一位。當然,要不是我在那天早晨第一次戴上「猶太星」,那麼,這個男人肯定不會讓位給我。

英兒‧杜肯之所以能夠活過這個時代,不僅是因為幸運之神降臨,而是納粹時代一群沉默英雄的默默協助。他們甘冒生命危險,在德國境內庇護猶太人,特別是奧圖‧懷特(Otto Weidt)先生,開設盲人工坊,收容許多猶太盲人在此工作,他們鎮日製作鬃刷,提供給納粹軍方使用。懷特先生左手庇護猶太人,右手接納粹政府訂單。為保護員工,不惜向黑市買假證件。改名換姓生活,總要遷居到沒有人認識自己的地方,而二次大戰勝敗與否,會打多久,沒有人知道。那是暗夜之中的漫長等待。

柏林西南郊的湖光山色,竟是決定猶太人命運的地方。萬湖會議中的納粹高官在冷靜理性之中決定了一項瘋狂的舉措——「猶太最終解決方案」。開始翻譯本書的時候,我帶著它來到萬湖文學屋參加中德翻譯論壇,夏日明媚,平靜的湖與安靜的樹,總讓人無法理解殘酷緣何而生。曾經在冬雪之中走經萬湖會議廳,蕭索而乾淨的景致,大門前立著警醒世人的說明。然後,迎接猶太人的則是集中營。

或許冥冥中的安排,去年在房東的屋裡意外發現了英兒‧杜肯的親筆簽名書。那本小書講述難民被迫遷居他國之後,面臨新的環境與語言的適應問題。書中收有幾張圖片,其中一張是一九三九年四月在英國報上的難民求職廣告,上面有難民的自我介紹與職能簡介,如廚師、家傭、園丁、司機等。這是有能力出境的猶太人的命運——條件當然是經濟。一九三零年代,猶太移民潮不僅到美國,足跡也遍及上海,三萬多名猶太難民曾在二戰期間居留於此,帶來了他們的教堂、報紙、咖啡館。今日佇立於虹口的上海猶太難民紀念館,揭櫫了一個苦難民族的經歷。而德國則有藝術家進行多年的絆腳石計畫──走在柏林的街上,時不時會發現地上的石子路添上一顆金色

【推薦序】黑暗記憶中療癒與創新的力量 王瑜君

【譯者序】縫隙中的光亮 彤雅立

我戴著黃星星

1.「你是猶太人」

2.變化多端的學校時光

3.十一月九日

4.英國沒有回應

5.在柏林,燈熄了

6.奧圖・懷特的盲人工坊

7.地獄門前

8.「產物清單」

9.隱遁

10.四處藏匿

11.置身「安全」

12.被炸毀了

13.人性的,太人性的

14.納粹及其他

15.古冰來的難民

16.「剩下來的」

17.其後

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價