活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

為何十八世紀準噶爾帝國滅亡,

會讓新疆、蒙古與西藏成為「中國」的一部分?

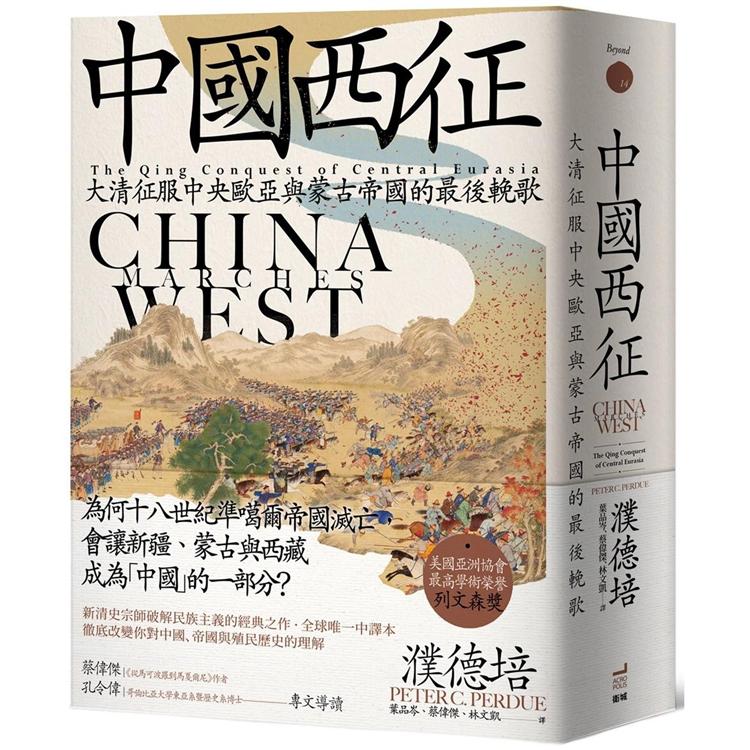

新清史宗師破解民族主義的經典之作.全球唯一中譯本

★大清盛世的輝煌篇章,卻是大草原游牧史上最黑暗的一頁

今天的中國版圖,其實是清帝國在1600-1800年間向西擴張的產物。中國西征,征服了「中央歐亞」──也就是歐亞大陸的中心地帶,將現今的新疆與蒙古納入版圖,且牢牢控制西藏。乾隆皇帝誇耀大清盛世的「十全武功」,泰半都是這場西征的成果。

然而,清帝國西征並非是進入一塊無人地帶,而是摧毀了當地另一個帝國:準噶爾蒙古汗國。大清透過一系列野心勃勃的外交策略、軍事行動與經貿進逼,準噶爾帝國曾經存在過的痕跡幾乎遭到連根拔除。

「中國西征」雖然開啟大清歷史的偉大篇章,奠定中國版圖的疆界基礎,卻也終結最後的草原游牧帝國,終結數百年來的無邊界時代,更埋下日後宗教與種族衝突的種子。

★七種語言、三方視角.首次完整呈現

要全盤檢視中國西征的歷史,就不能只有清帝國的單一視角,也不能僅仰賴中文史料。本書以「中央歐亞」為歷史舞臺,並將西征的大清帝國、東進的俄羅斯帝國,以及意欲匡復成吉思汗霸業的準噶爾蒙古帝國,同樣視為此一舞臺上的主角。

為了處理本書驚人的時空跨度與多方視角,本書除了中文與英文史料,還嫻熟兼採蒙文、滿文、俄文與日文等多達七種語言的史料。既關照帝國征服者塑造歷史的方式,亦挖掘歷史失語者的低聲呢喃,本書完整描繪了三大帝國彼此相爭、橫亙兩百年的精采史詩。

★地理環境、外交戰略、軍事後勤、全球比較.面面俱到分析

所謂「中央歐亞」,西起烏克蘭大草原,東至太平洋沿海地區,北從西伯利亞森林的南緣,一路向南延伸到西藏高原。此區自然環境多變、語言文化與民族複雜,廣袤千里且缺乏明顯邊界。

當大清、俄羅斯與準噶爾三大帝國在此交會,此地環境如何形塑其經濟、貿易模式與社會文化?如何影響三方之間的外交關係與合縱連橫?任何稱霸此一區域的帝國,又是如何克服山川沙漠的地貌對軍事後勤與政治統治造成的巨大障礙?

本書不只跳脫征服者與民族主義的單一視角,更將清帝國與歷史上其他殖民帝國進行比較。《中國西征》看似從中國史出發,卻整合了政治、經濟、環境、軍事、文化等多重面向,並將中國西征的歷史,重新放回全球史的脈絡。

★中國西征的故事,改變理解中國、帝國與殖民歷史的方式

在十八世紀以前,游牧民族也曾是歷史舞臺上的主要參與者。中國西征以後,最後的草原游牧帝國終結,也終結了自由來去的無邊界時代。世界史上的偉大篇章翻過新的一頁,游牧民族卻永遠喪失與定居農業社會競爭的機會。但是,中國西征的歷史從未遠去。

清帝國摧毀準噶爾,寫下征服者的故事。不只改變了世界對中央歐亞的認知,還改寫了「中國」的範圍與定義。這樣的敘事被日後的中華民族國家繼承。新疆、蒙古與西藏自此被視為中國領土,中國官方也自認各族皆統一在多民族國家之下。

《中國西征》的歷史,反映了「中國」被建構與詮釋成中國的過程。本書藉由對多種語言與文化背景的深刻理解,帶領讀者穿透當代的民族國家框架,重新回到那個勝負、疆界、國家定義都尚未僵固的精彩時代,省思「中國」的變動定義與多元可能。

清帝國如何征服中央歐亞大草原?如何掌控今天的新疆、蒙古與西藏?後代史家如何將這種控制正當化?這套敘事如何被日後的中國(華)民族國家繼承?又是如何改變中國看待伊斯蘭世界與蒙古的關係?今天中國政府在這些地方的治理政策,又與當年清帝國的作為有何呼應?

清帝國征服中央歐亞的歷史,至今仍深刻影響當代中國。

蒙古帝國的最後輓歌,是否仍在歷史失語者的耳際迴響?

本書特色

▲新清史宗師破解民族主義的經典之作.改變你對中國、帝國、殖民歷史的想像與想像

▲市面最完整.從長期歷史視野,看待新疆、蒙古、西藏議題的權威之作

▲全球唯一中譯本

▲收錄16頁全彩地圖與繪畫.詳實掌握大時代的歷史氛圍與資訊

▲精彩歷史敘事 × 制度脈絡分析:涵蓋經濟史、環境史、政治史、軍事史、文化史、全球史與帝國史,堪稱歷史學方法論的精采示範

▲歷史從未遠去:正是在中國西征的年代,臺灣被清帝國納入版圖,一起捲入「何謂中國」的歷史漩渦。

得獎紀錄

☆美國亞洲協會最高學術榮譽 列文森圖書獎(Joseph Levenson Book Prize)

專文導讀

蔡偉傑|《從馬可波羅到馬戛爾尼》作者、深圳大學歷史學系助理教授

孔令偉|哥倫比亞大學東亞暨歷史學系博士

專業推薦(按姓氏筆畫排列)

林士鉉|臺北大學歷史學系副教授兼系主任

涂豐恩|「故事」網站創辦人

陳一隆|臺中一中歷史科教師

陳建守|中研院近史所助研究員、「說書」網站創辦人

陳國棟|中研院史語所研究員

葉高樹|臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任

葛兆光|上海復旦大學文科資深教授

蔡蔚群|北一女中歷史科教師

蔣竹山|中央大學歷史所副教授兼所長

【全球好評】

卜正民|《維梅爾的帽子》作者、古根漢學術獎得主

白魯恂|美國麻省理工學院教授

艾騖德|美國印第安納大學中央歐亞學系教授

吳勞麗|荷蘭萊頓大學教授

狄宇宙|美國普林斯頓高等研究院教授

金浩東|韓國首爾國立大學教授

麥克.狄倫|英國皇家亞洲學會、杜倫大學當代中國研究中心創辦人

衛周安|美國紐約大學歷史學系教授

黛安娜.拉里|加拿大英屬哥倫比亞大學歷史系榮退教授

目錄

序/導讀

推薦序

何謂中國?從《中國西征》反思「中國」一詞的多元可能

孔令偉 哥倫比亞大學東亞暨歷史學系博士

呈現在讀者面前的這本《中國西征》(China Marches West),是一部講述清朝如何將新疆納入帝國版圖的歷史著作。這部著作二〇〇五年由哈佛大學出版社在美國出版後廣受好評,二〇〇七年曾獲美國亞洲研究協會頒發列文森圖書獎(Joseph Levenson Book Prize),其學術貢獻可見一斑。本書作者濮德培(Peter Perdue)為美國著名中國史學者,目前執教於耶魯大學歷史學系,主要研究領域為明清時期中國的環境史、社會經濟史以及邊疆史。濮德培史學涵養深厚,尤其以宏觀視野與綜合論述見長,其長期耕耘清代中國史研究,並於二〇〇七年當選美國文理科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士,研究成果廣為國際學界所認可。筆者由於從事中國與內亞史(西藏、蒙古與新疆)研究,曾有機會在學術會議等場合與濮德培多次交流並研讀其著作,故對其學術貢獻有所管窺。藉由此次《中國西征》中譯版的問世,筆者有幸為其作序,重點向臺灣乃至於華文世界的讀者引介本書的學術貢獻以及現實意義。

準確地來說,《中國西征》的核心內容在於透過重構清朝征服準噶爾汗國的歷史進程,以中國史視野為出發,進一步整合經濟史、環境史乃至於全球史等新興觀點,以此重新檢視歷史概念意義上的「中國」。對於多數臺灣甚至華文世界的讀者而言,與新疆相比,準噶爾可能是較為陌生的詞彙。然而在清朝於十八世紀中葉消滅準噶爾汗國以前,操蒙古語系的準噶爾人以及操突厥語系的穆斯林所占據的大片領土,並不屬於當時「中國」統治下的「新疆」。根據歷史檔案與多語文獻,清朝征服準噶爾以前不僅沒有「新疆」這個地理概念,清朝當時也並沒有將準噶爾汗國視為「中國」的一部分,反而是將其視為棘手的勁敵。換句話說,今日的新疆固然是中華人民共和國的一部分,然而當代的政治現實是否適合套用來理解十八世紀中葉以前的歷史事實,則是一個值得反思的議題。要言之,百餘年前作為「中國」代表的清朝,與今日作為「中國」代表的中華人民共和國,不僅在本質上並非完全重合的政治實體,二者所聲稱的「中國」也並非相同概念。而清朝歷史語境中所謂的「中國」,與當代中華人民共和國所聲稱的「中國」,二者之間有何異同,正是《中國西征》乃至於美國「新清史」(the New Qing History)思潮所關注的史學問題,而這點或許也是臺灣乃至華文世界讀者所普遍留心的思想議題。

從歷史的縱深與地理的橫向視野來看,準噶爾與清朝的角力不僅影響了後世對「中國」的認知,同時也改變了十七至十八世紀歐亞大陸地緣政治的格局。為了解除準噶爾所帶來的地緣政治危機,清朝先後透過軍事征服與政治策略,陸續將西藏、蒙古與新疆等地納入「中國」的版圖。換句話說,清朝為了對抗準噶爾,澈底改變並擴張了「中國」的歷史格局。從這個角度來看,作為歷史概念的「中國」是一組不斷變動的符號,其文化範圍與地理疆界在不同歷史時期持續浮動增減,而非亙古不變的教條。至於本書探討清朝對準噶爾的征服過程,正體現出「中國」是如何被重構以及再詮釋的歷史過程。

如果我們進一步將視野從歐亞草原延伸至臺灣海峽,便不難發現清朝在十七、十八世紀對準噶爾所進行的軍事征服以及隨後對新疆進行的統治策略,與其在十七世紀末消滅明鄭政權後對臺灣所進行的邊疆治理,具有一定程度上的可比性。也就是說,反思清朝軍事征服與邊疆治理,不僅能將「中國」重新理解為多元而變動的歷史概念,同時亦能透過比較視野,重新觀照臺灣歷史的主體性。由這個角度出發,我們可以試著提出幾點歷史性的問題:與準噶爾人相比,被清朝納入邊疆的臺灣社會,尤其是漢人移民以外的原住民族群,他們的歷史際遇有何異同?與此同時,歷史書寫該如何透過反思清朝官方對準噶爾人以及臺灣原住民的權力敘事,進一步重新發掘強權支配下歷史失語者的低聲呢喃?所謂「中國」的歷史,究竟是屬於誰的歷史,而誰又有權力來書寫或者詮釋歷史?以上這些透過閱讀《中國西征》所衍生而出的歷史問題,不僅是有待歷史學者探討的學術課題,也是值得讀者大眾反思的思想議題。

在閱讀《中國西征》的過程中,部分一般讀者或許在剛開始會對各種語文的人名以及地名等陌生的專有名詞感到困惑。然而筆者在此想要強調的是,閱讀歷史的精髓在於享受思考的過程,而非記誦專有名詞。筆者在從事歷史學研究與教學工作的同時,時常會聽到有人問:「歷史事實既然已經發生了,那麼歷史學還有什麼值得研究的?」事實上,深入地學習和研究歷史,並不是像應試教育那樣為了回答是非題或者單選題而背誦年代與人名等歷史事實,而是藉由分析歷史事實去理解並詮釋多元的歷史脈絡。根據這個邏輯,讀者在閱讀《中國西征》或者其他史學著作時,與其抱持著「清朝是不是中國?」這種二分的有色眼鏡,不如採取多元的開放態度去理解作者書寫背後的問題意識,亦即反思「清朝是如何重塑中國?」而又「何謂中國?」這類開放問題。透過考察清朝對準噶爾的征服,濮德培在《中國西征》中提出了他個人的觀察與詮釋。然而這類開放問題的答案往往是多元而非單一的,就好比作為歷史概念的「中國」是一組變動的複數。而透過認知「中國」概念的多元性,也有助於當代臺灣以及華文世界的讀者進一步反思自身的國族與文化認同,進而理解並尊重蒙古、西藏與新疆當地的多元文化。

《中國西征》的英文原版出版迄今雖已逾十六年,然而其中的史學觀點仍深具參考價值。中譯本的出版,對於臺灣乃至於華文世界讀者重新理解清代「中國」概念的發展與建構過程,具有一定的借鑑意義。據片面瞭解,多年前中國大陸便曾有清史學者組織過《中國西征》的中譯工作,然而由於作者的學術觀點與中共官方所主張的歷史敘事有所出入,加之以種種因素,簡體中譯稿迄今尚未付梓。由此可見,《中國西征》所探討的課題除了歷史意義外,同樣具有現實爭議,然而過去由於各種限制,學術界象牙塔以外的一般華文讀者對於本書認識有限。此次衛城出版《中國西征》中譯版,想必將為臺灣以及華文世界的讀者進一步認識清朝與準噶爾史,乃至於反思「中國」的多元性,提供一本值得參考的歷史讀物。至於未來讀者將如何評價《中國西征》這本史學著作,則仍有待獨立思考與開放精神的檢證。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價