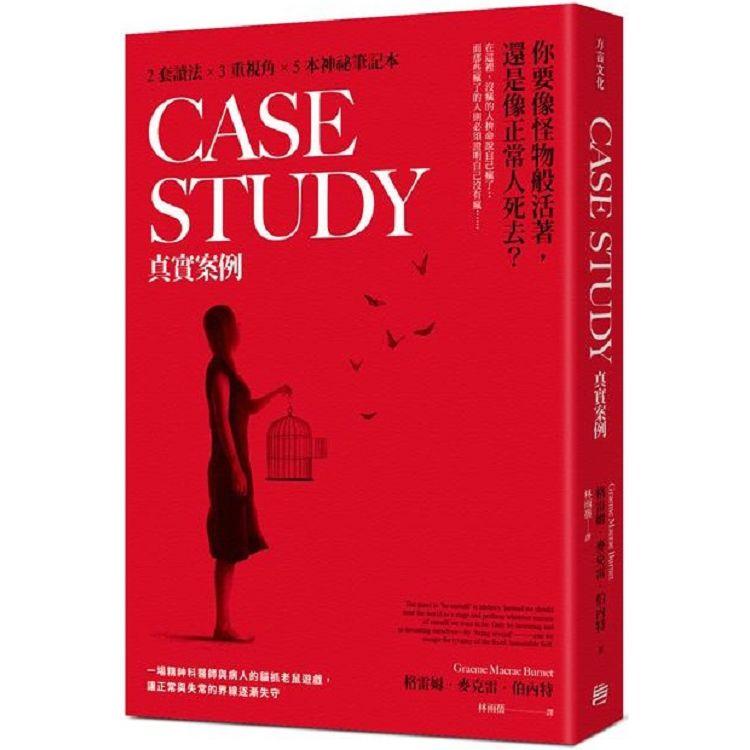

【電子書】真實案例

有時候你就是必須看著自己,一點一點地崩潰活動訊息

內容簡介

「要逃離絕望,不要殺了你自己,要殺了你的自我。」

不跟上這個世界錯了嗎?

有病沒病,由誰定義?

一場精神科醫師與病人的貓抓老鼠遊戲,

讓正常與失常的界線逐漸失守……

■ 有時候你就是必須看著自己,一點一點地崩潰

2019年年底,本書作者收到了一份匿名包裹,

裡頭裝有五本神祕筆記本。

內容記述著筆記主人偶然讀到活躍於六○年代的

精神科醫師布雷斯維特的著作《反治療》(Untherapy)。

這些故事精采迷人,直到倒數第二章〈桃樂絲〉時,

她清楚知道寫的就是已死去的姊姊,

並深信是布雷斯維特親手將姊姊推向自殺。

為了摸索真相,她取了假名羅貝卡,並到布雷斯維特那裡做心理諮商;

但她和自己捏造的人物時而融合、時而分裂,

布雷斯維特開始懷疑她根本不是羅貝卡,

而她或許也漸漸不清楚自己是誰……

■ 我就這樣旁觀著你,因為我是你心底的怪物

「你的自我和現在的你並不是兩個獨立的存在體。

問題是少做一點你自己,還有做個不同的自己。」布雷斯維特說。

「但如果我變成另一個自己,我就不會是我了。我會是別人。」我回答。

從前言到後記,作者描述了一個如水氣般氤氳的迷離世界。

這個故事虛虛實實,似真似假,不限於羅貝卡和布雷斯維特之間,

甚至延伸到真實生活中,作者與筆記主人,以及我們每個讀者之間。

如同書中圍繞的主題:哪個「我」才是真實的自己?

或許應該問,用另一種面貌過生活就是精神有病嗎?

諷刺的是,為了融入群體,社會教育我們要無時無刻戴上面具,

而這時的「偽裝」,難道不是其中一個自我嗎?

誰能定義哪個面貌為真?哪個是假呢?

《寂寞拍賣師》裡曾說:「每個贗品都有它真實的部分。」

何以「偽裝」就要被抨擊與屏棄?

從羅貝卡與布雷斯維特的交流中,可以了解到六○年代反精神病學的思潮,

以及「瘋狂」與「正常」相繼傾頹又互相依存的奇異魅力。

■ 直面你內心即將崩壞的部分,透視孤獨與自我的心理小說

「聽到不用每次都『做自己』沒有關係,

成為自己的替身不是問題,我鬆了口氣。」

現代精神醫學試著從精神科學的角度尋求人性的解答;

但精神科學仍有未知的領域。

這幾年,「做自己」成為顯學,彷彿沒有「做自己」

人生就是受限的,是失敗的。

但「做自己」的人,真的能確定那個自己就是真實的自我嗎?

在名為「做自己」的潮流裡,是否隱含著一股壓力?

「追求做自己是種盲目的崇拜。我們應反過來把世界當成一個舞台,

隨心所欲地演出任一版本的自我。」

想獲得完整的自我,必須經歷過失去。

但,到頭來,或許我們從未擁有過……

目錄

▍第1本筆記本

身為個體,我們全都遭受一連串獨一無二的情境衝擊。那些情境加上人對情境的個別反應,最終才形成了我們每一個人。

▍布雷斯維特研究之一:早年生活

返回童貞時期,不用像在我爸的屋簷下,要假裝對那些冷落輕視無動於衷,真的是件很愉快的事。直到那時我才了解,原來我在家時也在演戲。

▍第2本筆記本

自殺,讓我們全都變成了電視劇《瑪波小姐探案》中的瑪波小姐。你就是會忍不住去尋找線索,而且很自然地會從過去翻找,畢竟自殺的人現在擁有的也就只有過去。

▍布雷斯維特研究之二:牛津

你必須把存在看成是瞬息萬變和無意義的,其他都只是各種不同的自我欺騙形式。

▍第3本筆記本

不過,如果是像我這樣人生沒有多大逆境的人,沒人會想叫我撐下去。大家都認為我會撐下去,就好像我是個自動裝置,為什麼不呢?

▍布雷斯維特研究之三:殺了你的自我

布雷斯維特替他做的,顯然是擺脫假裝成別人的罪惡感,讓他相信模擬的自我與他隱藏的自我同樣真實。鮑嘉對友人說:「聽到不用每次都『做自己』沒有關係,成為自己的替身不是問題,我鬆了口氣。」

▍第4本筆記本

「為什麼妳這麼在乎意義?」他說,「當然,每件事都沒有意義。接受生命是無意義的,是釋放自己的第一步。」

「既然每件事都沒意義,又何必改變?」我說。

▍布雷斯維特研究之四:安格路事件

布雷斯維特面對法庭的態度(他脫下鞋子,故意在杜威廉進行終結辯論時踢他的腳),以及整體上的傲慢,無法贏得陪審團的心。

▍第5本筆記本

不過,昏睡幾乎不是阻止一個人自我了結的適當理由,只是因為太懶得自殺所以活了下去,既不高尚也不浪漫;然而這似乎就是我現在的狀況。

▍布雷斯維特研究之五:逃離

直到現在,回到這裡後,我才了解我對達靈頓的厭惡錯了,討厭達靈頓只是因為這是我的家鄉。我討厭的不是達靈頓,而是我自己;我試圖逃離卻失敗的,是我自己。

再版後記

謝辭

序/導讀

前言

二○一九臨近年底時,我收到一封來自濱海克拉克頓的電子郵件,寄件者是馬丁.格雷先生。他手上有幾本他表姊寫的筆記本,覺得或可被寫成一本有趣的書。我回信向他道謝,但建議善用這些素材的人最好是格雷先生本人。他不同意,說他就算不懂寫作,卻也不是隨便找個作家。他解釋自己偶然讀到我寫的一篇部落格文章,內容提及一九六○年代一位已遭世人遺忘的精神科醫師柯林斯.布雷斯維特(Collins Braithwaite),由於那些筆記本含有對布雷斯維特的祕密指控,格雷先生認為我應該會很感興趣。

話說到這,真的激起了我的好奇心。幾個月前,我剛好在格拉斯哥以雜亂無章出名的伏爾泰與盧梭書店,發現布雷斯維特的著作《反治療》(Untherapy)。布雷斯維特與蘇格蘭精神科醫師隆納.大衛.連恩(R.D. Laing)是同輩人,在一九六○年代所謂反精神醫學運動中,是位驚世駭俗的人物。那本書蒐集了很多案例研究,內容猥褻、打破舊習、引人側目,可惜網路上資訊稀缺,無法滿足我對這位作家的好奇。我是那麼地感興趣,甚至前往布雷斯維特的家鄉,達靈頓以北二十五英里的杜倫大學圖書館,查閱他們為數不多的檔案資料。

所謂的「檔案資料」其實僅是幾只厚紙箱,裡面裝了布雷斯維特含有大量注釋的著作手稿(不時出現淫穢但不失藝術性的塗鴉)、一些剪報與少量信件,主要來自布雷斯維特的編輯愛德華.席爾斯(Edward Seers)和他往昔的情人賽爾妲.奧格維(Zelda Ogilvie)。我一邊拼湊布雷斯維特離奇的人生細節,一邊開始考慮寫他的傳記;不過這個想法不太受我經紀人和出版商的歡迎。他們質疑,有誰會想讀一個著作數十年未再版、早被世人遺忘且不甚光彩的人物傳記呢?我不得不承認,他們的確有理。

但我仍按捺不住好奇,開始與格雷先生互動,告訴他我終究還是想閱覽那些筆記本,並附上住址。兩天後,包裹寄來了。包裹內的紙條沒有附加任何發表條件限制,格雷先生不欲索取任何報酬,甚至為了尊重家人隱私,寧可保持匿名。他坦承,格雷不是他真正的姓氏,唯一的要求是,我若對那些筆記本不感興趣,務必寄還給他;不過他很有把握不會發生這種事,所以沒提供回信地址。

我僅花了一天就讀完全部共五本筆記本,曾有過的懷疑立刻煙消雲散。作者訴說了一個引人入勝的故事,儘管斷言自己寫得不好,字裡行間卻帶有某種荒誕的活力。內容未經特別排列;但我以為,這只增添了她所說之事的真實性。

然而沒過幾天,我思來想去,又覺得自己必定是遭人惡作劇了。為了引我入甕,還有比宣稱找到一系列的筆記本,內容指控有人犯了罪,而那人碰巧是我正在研究的對象更工於心計的嗎?話又說回來,如果這是個騙局,格雷先生倒是費了很大一番工夫,特別是捏造這些舊筆記本。我決定動手做幾項檢查。筆記本(本身不貴,是英國紙製文具公司西爾文﹝Silvine﹞的學校記事本)確實是那個年代垂手可得的類型,上面沒註明日期;但依據內容提及的種種事物,我推測事情必定發生在一九六五年秋天,布雷斯維特就住在櫻草花山(倫敦攝政公園北側的一座山丘)且正富盛名之時。第一本筆記本抄下的《反治療》內容只有初版才有,而後來初版並不是那麼好找,顯示那些筆記本寫作的時間在書剛出版後不久,許多細節都與我在大學檔案資料和當代報章中讀到的相符;不過這也證明不了多少,倘若這些筆記本是假造的,作者只要和我做同樣的調查就行了。而且,內容還有些細節並不正確。舉例來說,筆記本中描述的酒吧其實不叫彭布里奇堡(Pembridge Castle),而是彭布羅克堡(Pembroke Castle);但這更像是真的在記錄自己的思緒,而非要行騙之人會犯的低級錯誤。其實格雷先生在筆記本中也客串了一角,只是形象不是很討喜,筆記本若出自他的手筆,實在不可能會那樣描述自己。

動機也是個問題,我想不出有什麼理由會讓人大費周章地寫滿五本筆記本來騙我。同樣的,也不太可能是蓄意敗壞布雷斯維特的名聲,畢竟他的事業已是在非常不名譽的情況下結束,在心理治療史上也只占有一個注腳的地位。

我發了電子郵件給格雷先生,說這些資料真的很有意思;但除非能提供出處確鑿的證明,否則我無法進行下一步。他回信說不知道該提出什麼證明,他是在清理他舅舅位於麥達維爾的房子時發現了這些筆記本。此外,他和表姊自小認識,筆記本內的語彙和措辭完全就是她本人的表達方式,要說筆記本是別人所寫,他是絕對不會相信。當然,這些無一是我想要的證明。我問格雷先生是否願意與我見上一面,但遭到拒絕,他合理地反駁:見面也證明不了任何事。他的結論是,如果我無法信賴他的好意,只需退回筆記本就好。為此,他給了我一個郵政信箱號碼。

顯然,我沒有退回筆記本,我的調查已足以說服自己,筆記本的內容真有其事;但是否被加油添醋仍未可知。或許裡頭描述的案件,只是個自認懷著文學抱負的年輕女子的奇思異想,畢竟她都說自己心神不寧了。但我對自己說,重要的不是案件是否真的發生過,而是如格雷先生一開始所說的,筆記本的內容確實能被寫成一本有趣的書。這些天外飛來的筆記本正好和我研究已久的人物密切吻合,這個情況對一位作家來說實在太令人難以抗拒,於是我更加把勁造訪相關地點,更仔細地研究布雷斯維特的著作,並訪問與他有關的人。現在,我將僅略略編輯過的筆記本內容,連同我蒐集到的傳記資料,一併呈現給你。

格雷姆.麥克雷.伯內特

寫於二○二一年四月

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價