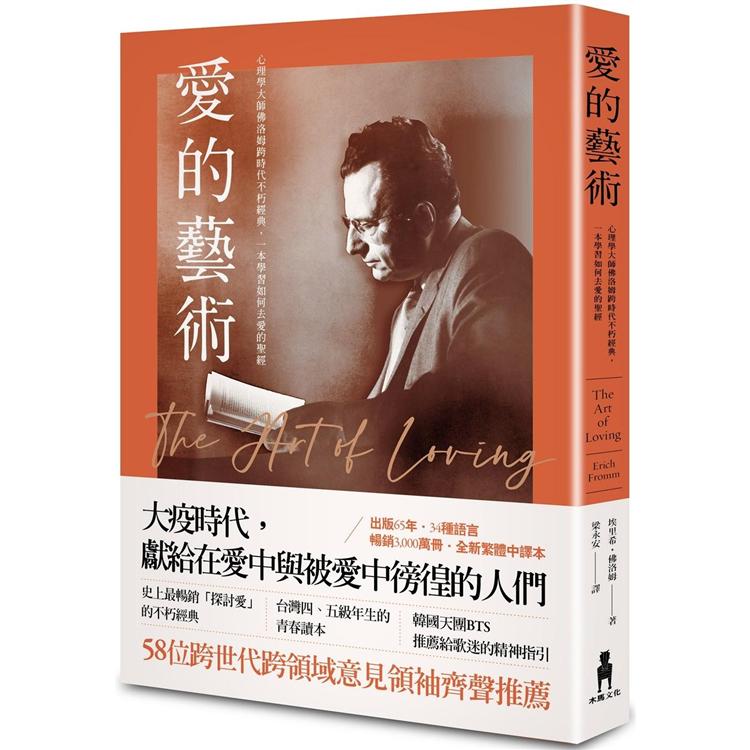

【電子書】心理學大師佛洛姆 跨時代 3冊套書

韓國天團BTS推薦給歌迷的精神指引活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

理解佛洛姆理論不可不讀的書單

愛的藝術 + 逃避自由 + 自我的追尋

目錄

目錄

【推薦序】 兼融「大愛」與「小愛」,歷久彌新的經典之作◎孫中興

【推薦序】 孤獨療癒:重返心理學經典《愛的藝術》◎鐘穎

【推薦序】《愛的藝術》解答愛的問題◎周慕姿

【推薦序】 一部改變、激勵許多人生命的經典◎郭重興

導論

前言

第一章 愛是一門藝術嗎?

第二章 愛的理論

一、愛:人類生命困境的解答

二、親子之間的愛

三、愛的對象

兄弟愛

母愛

男女愛

自愛

對神的愛

第三章 現代西方社會中的愛及其解體

第四章 愛的實踐

附錄

【關於作者】認識佛洛姆

【關於本書】佛洛姆生命中的愛

【延伸閱讀】佛洛姆的自傳性資料

序/導讀

【推薦序】 兼融「大愛」與「小愛」,歷久彌新的經典之作

◎孫中興(臺灣大學社會系教授)

愛情人人會談,各有巧妙不同。

《愛的藝術》是我年輕時代讀過的一本印象深刻的書,也是我日後列入「愛情社會學」教學時的閱讀心得書單之一。

可是我現在已經記不清楚當初看這本書的起因是對「愛情」在實踐上的困擾,還是對愛情的理論興趣,或是延續著我對於佛洛姆其他著作的閱讀興趣。書的內容我也沒辦法完全記憶,只記得當初看完覺得受益無窮。所以,我後來教授愛情社會學恐怕也融入了我對這本經典的理解和發揚。

這本書出版於我出生的前一年,所以也算是一本老書了。但是愛情是一個永恆的題材,再怎麼老的書,只要對讀者有幫助,就一定會永續流傳。這本書英文版不斷再版(這個新譯本有一篇英文版的2006年導論),這次在舊有中譯本之外又出版了新的中譯本,也證明這本書歷久彌新的經典地位。

先說一下「書名」。這裡中文書名翻成「愛」的英文原文並不是大家習以為常的love,而是loving,佛洛姆強調這是指「愛的能力」。至於「藝術」,應該是當時流行的相對於「科學」的概念,也蘊含著需要培養的一種人生或生活實踐的能力,而不是當成身外之物來研究。這也是佛洛姆所謂的「終極關懷」。這本書第一版發行時原來還有一個副標題:「愛的本質的探討」(An Enquiry into the Nature of Love)。大概因為書名已經更清楚了,所以這個副標題就被刪除了。

我個人覺得,佛洛姆的愛情觀有幾點值得特別注意:他強調愛情的主動性,其中主動的「施」比被動的「受」更重要。這也延續著基督宗教中「施比受更有福」的一貫信念。所以愛情不是被動地等待它的來臨,而是要主動地讓它發生;用愛來喚起愛的能力。

從愛情的理論上來看,這本書簡要提到了愛情的四種基本元素:照顧、責任、尊重和了解。可惜這四個要素的引用程度遠遠不如後來史坦伯格(Robert J. Sternberg)的「愛情三角理論」(triangular theory of love):熱情、親密、承諾;或李約翰(John Lee)的「愛情色輪理論」(color wheel theory of love)三原色:情色愛、遊戲愛、親友愛,和三延伸色:瘋狂愛、神聖愛、實用愛,以及「依附(戀)理論」(attachment theory)的三種依附風格:安全型、焦慮型、逃避型,來得響亮。雖然佛洛姆沒有將「性」(熱情或情色)列入愛情四元素中,但是他認為佛洛伊德對於性的作用了解得不夠深入,而將性的觀念加以更正且更加深化地討論。此外,他對於親子之愛(特別是母愛)和愛的能力的討論也和「依附(戀)理論」有相通之處。這都是很值得我們省思之處。

在愛情的對象上看,這本書不止限於傳統愛情中所專注的「男女愛」而已,還包含著對家庭中的父母手足、對自己和對神的愛。簡言之,這本書兼融了「大愛」和「小愛」的討論,是一本涵蓋層面很廣的小書。

看西方人半個世紀以前寫的書,通常也會有時間和文化差距的問題,特別是對「同性戀無法達到傳統男女兩極性結合,所以是一種失敗」的立場,多少也展現了時代的痕跡,這方面的觀念應該是與時俱進。

這本書除了愛的理論之外,還強調愛的實踐。佛洛姆列出四項要素:紀律、專注、耐心、無上關注的態度。這是我們所有教愛情的人都有的共識,我們都希望這些理論能引導讀者發展出愛人的能力,面對一個更好的自己,找到適配的伴侶,並走向一個更好的人生。

最後說一下這個譯本除了通暢好讀之外,還收錄了幾篇對於佛洛姆本人愛的實踐的描寫,這雖然都不是書的正文,只是〈導論〉和〈附錄〉,卻可以幫助讀者對作者有更深入的了解。

最後的最後,秉持著和佛洛姆一樣的信念,我用我的八字箴言送給讀者:

平等對待

共同奮鬥

【推薦序】孤獨療癒:重返心理學經典《愛的藝術》

◎鐘穎(愛智者書窩版主/諮商心理師)

如果你這一生只打算讀一本心理學的著作,那麼你就應該讀《愛的藝術》。

這麼多年來,我們持續受惠於佛洛姆的洞見,是他告訴我們:「愛不是一個對象,而是一種能力。」只有成熟的人能夠去愛,而不是把「共依附」視為愛。在這個心靈與物質分裂,個體與群體分裂,理性與感性分裂的時代,我們更希冀尋求一個完美的外在對象來使自己獲得完整。那些渴望有人能讓自己說出「You complete me.」的現代人,其實根本不知愛是何物?因為他們尋求的是自身失落的一角或讓自己滿意的物品,而不是一個獨立的人。

事實上,愛是一種源於潛意識的本能。健康的人都會本能地想與他人結合,想被他人理解,也會本能地去愛自己的父母與孩子。然而,讓愛停留於本能的層次是遠遠不夠的。佛洛姆讓我們知道,愛也是一種選擇。但此選擇有賴人格的成熟才能被自身所意識,否則我們不過是順從本能去愛,或順從社會習俗與自身條件去尋找對象罷了。因此我才常說,愛源於潛意識,卻在意識裡被完成。

很遺憾地,這個時代雖然大量地在談「愛」,但在我看來,這似乎是我們並不理解愛的證明。愛的本質並不是一種語言,它是一種尋求完整、同時也尋求獨立的本能動力。在深度心理學的語彙中,我們將之稱為「個體化」,那是我們追求整合內外在,追求成為獨特自我的一生歷程。

在這樣的歷程裡,我們不僅謀求與他人連結,同時也謀求與內在的黑暗面及異性極相互連結(例如男性連結自身的陰性面,或女性連結自身的陽性面),愛的本能推動了這個歷程,所以讀者們才會看見佛洛姆在書裡將之分為兄弟愛、浪漫愛、母愛、自愛、及宗教愛等不同面向來分析。究其原因,就是做為本能的愛的動力並不受制於對象,它唯一的限制是我們人格的成熟程度。一旦我們能夠去愛,我們就能在身邊發現可以被愛的人;反之,我們就會為遍尋不著「愛人」(也就是能愛的對象)而痛苦。

正因如此,愛也涉及了面對孤獨的能力。那能夠自處的人,才可能去愛,而非因為逃避自處所以去愛。佛洛姆認為,孤獨是人類焦慮的源頭。但我可以說,孤獨也是同理及慈愛的源頭。在最深層的孤獨經驗裡,我們才會知曉我與他人皆是平等的。我因為被孤獨所環繞,然後才明白他人與我有共同的處境。在那裡,我們與最深處的自我相遇,與「大我」相遇,然後愛才終於來到了最崇高的層次,也就是宗教愛。在這個層次裡,我們感受到個人和宇宙實為一體,人人皆是手足兄弟。由孤獨開始的經驗,終於又回到愛裡,而後貫串在個體化的過程中。

孤獨、愛、與個體化因此是一件事物的三個面向,在人短促的一生裡,對愛的尋求既讓我們與他人及大我連結,又讓我們成為真實無缺的自我。因此愛絕非一份寫完即丟的功課(或結婚後就毋須費心的幼稚情感),而是生命裡連續不斷的挑戰。當我們停止成長的同時,愛便從關係裡消失。它不是對他人的征服,而是深入自我的勇氣。這個過程永不止息,而這本書就是走入這個過程的起點。

這本書在臺灣首次出版時,譯者是著名的翻譯家與哲學家孟祥森。他的譯著啟蒙了好幾個世代的臺灣學子,其譯筆優美,選材深刻,堪為楷模。而今雖然哲人日已遠,但新一代的譯者卻絲毫不遑多讓,交替接力為國內的心理學立下標竿。特地說明這件事,是要告訴讀者們,這本經典承載了許多人的理想與願望,很高興您也成為這之中的一份子。

幾乎可以肯定的是,哪怕再下個50年,我們都還需要佛洛姆對愛的指引,那是一條無關他人,而是關乎自己的完整之路。當代的心理學已經過度地向自然科學靠攏,因此逐漸喪失了關照自身的能力。《愛的藝術》的重新出版因此成為所有關心人格成熟,關心自身心靈的每個人都感到雀躍歡喜的大事。請趕緊打開這本小書,讓愛的知識療癒您一直以來在關係中感受到的痛苦,使它陪伴您度過每個在愛裡徘徊猶疑的時刻!

【推薦序】《愛的藝術》解答愛的問題

◎周慕姿(心曦心理諮商所心理師)

在一次談到伴侶之愛、不安全感與焦慮的講座時,有學員問我:

「如果我能夠愛自己、也能給自己安全感了,那麼,我為什麼還需要另一半?」

我想這或許是許多人放在心裡的問題:

「當我把自己過得很好,我為什麼還需要另外一個人?他的出現,難道不是為了彌補我內心不足的部分嗎?」

就像有句話說:我們尋尋覓覓,都在找尋曾經失落的另一半,這也就是為什麼愛情如此吸引人。

找到另一半、感覺對方是「對的那個人」,感受內心很重要的一塊被填補、甚至感覺到「天地化為零」,是許多人對愛情的印象。

但在過程中,我們又發現原本以為對的那個人,似乎哪裡不對,於是我們痛苦、掙扎、爭吵,然後離開,再去找對的那一塊拼圖。

彷彿找到這個人,就可以填補我們生命的缺口,完整我們這個人。

為什麼我們這麼需要愛?而愛,究竟是什麼樣子?

對我們而言,愛在我們生命中,又扮演了什麼意義?

怎麼「愛」,才能真正完整生命與另一個人的人生?而不會成為束縛與壓力?

所有關於「愛」的問題,幾乎都能在這本書獲得解答:《愛的藝術》。

《愛的藝術》是繼《逃避自由》一書外,佛洛姆非常廣為人知的一本經典。對於愛,佛洛姆認為這是一門「藝術」,「藝術」的意思,是必須學習理論、加以實踐,以及將這門藝術做為「終極關懷」—也就是一輩子的理解、深入思考與執行。

為此,佛洛姆先探討了:「為什麼人類這麼需要愛?」他從「分離感」討論起:

當我們被拋到了這個世界,面對一切的未知與不可控制,感受自己與世界的分離,對生命的焦慮感也因應而生,於是我們會希望找到很多方法,去解決這個分離感,以感受「合一」的安全感、安撫焦慮。

與一般的精神分析學家最大的不同是,佛洛姆具有社會經濟學的背景,這使得他會以更為宏觀的角度切入,了解人類對於愛的期盼與匱乏,是源自於哪裡,而又會用什麼方法去解決。

於是,他討論了許多很重要的概念,因篇幅限制,我在此節錄四點:

一、對於愛,很多人在意的是「被愛」,而非如何「愛人」。如此,我們會將重點放在「怎麼讓自己變得可愛」;對於「愛人」的技能沒有培養,使得我們會更重視「愛的對象」,認為只要「挑對了人」,愛就會無止境地一直存在。

但在「挑對了人」的思考上,受到商業、資本主義與消費換取幸福感的意識形態影響,我們卻又以「社會交換」的態度,去選擇自己「愛的對象」:夠漂亮、夠有錢、成就夠好、或是有足夠的外在條件等等。

在這種「等值交換」的概念下,「愛」,可說是奢侈而又稀罕的東西。

於是我們渴望愛,但我們的選擇,卻又讓愛離我們更遠。

二、愛的重點,在於「給予」。給予並非犧牲,而是能力的展現。我願意給予我所有的能力,去豐富你的生命,而又會因為這個「給予」得到一些反饋,這些反饋又豐富了我。於是,愛就在這中間滋生茁壯。

三、愛包含四個基本元素:照顧、責任、尊重與了解。在這四個元素中,佛洛姆花許多時間去定義、討論這四個元素如何緊緊相扣,缺一不可。在他清楚的說明中,我們才有機會釐清一些似是而非的想像與概念,越來越了解:愛,是怎麼存在於我們彼此之間。

四、愛,不只是愛別人,也是愛著自己。將自己當成一個人類,對自己照顧、負責任、尊重與了解。我們在這些愛中滿足,才不會找尋可以利用的人,用他來滿足自我的匱乏與需求。當愛變成了依賴、剝奪與利用,那麼,壓力與痛苦也隨之而來。

佛洛姆的這些內容,和我在我的著作中所分享的概念相當類似,但卻又更加全面深入,我從中也獲得許多助益,有許多文字,更是重複推敲。且此次木馬文化所推出的《愛的藝術》繁中版,除了《愛的藝術》原本的內容外,還有佛洛姆基金會編寫的三篇附錄文章,收錄了佛洛姆生前助理側寫他、有誰影響佛洛姆撰寫本書,以及佛洛姆書信的摘錄,希望讓讀者更了解佛洛姆的思想。

《愛的藝術》,一本談愛的經典著作,誠懇將此書推薦給大家。

【推薦序】一部改變、激勵許多人生命的經典

◎郭重興(讀書共和國創辦人)

要把自己五十幾年前讀過的一本非小說文類的書拿起來重讀、重新出版,發抒感言,這一來一往的時間跨度,不也幾乎是自己這一生來的一個濃縮寫照,一幅速寫?

前陣子和去國也差不多就是五十年的高中死黨及其配偶聚了幾次。拜疫情之賜,他們倒有在台灣久待的打算。也又是拜疫情之賜,這下又想溜之大吉,回美國的那個家了。

這種事原也不足為奇,五十幾年前他們就是這樣子,而且是一批又一批,走得那麼理所當然,那麼決絕。還好在他們出國前沒多久,我和其中兩個,一個就是這次見面的,另一個是死都不想回來的,在老家二樓的陽臺上拍了張照片,建梅幫我們拍的。照片中兩人都搭著西裝上衣,很體面,即將要走上各自人生一段不同的旅途。我們那一代人,尤其是上過大學的,大抵都是如此。我穿的是短褲,一件紅色開襟短袖棉衫,手還斜插在短褲口袋裡,看起來一派輕鬆,或只是對未來無從面對的無知覺?他們選擇去國,我選擇留在台灣。他們「從眾」的、告別了青春年華的階段。而我的階段,假如算有的話,還不知道界限在哪裡?我的折騰還不知道要捱多久?

但也不是一無所有。沒有文憑,但還有學校可讀。我不久也把學業給停了,結果是被徵調服了三年的大頭兵役,等到又回學校花了一年半把課上完,才發覺自己幾乎是真的什麼都沒了,只勉強贏了個「老書生」的雅號。

我當然會恐慌、會覺得孤立無援。建梅常笑我身上有股「無知的憨膽」,也許吧。但她不知道的是:這份「憨呆」多少有點依恃。因為像建梅這樣的女孩願意一直陪著我,不正表示我究竟不是一隻懶蟲。我的人生路走得那麼七轉八折,也是有一絲絲的道理,有那麼點積極的意義?

這次重讀《愛的藝術》,不禁要為自己五十二年前的「無知」汗顏。依據佛洛姆生前助手所言,《愛的藝術》是為學術界及「受過高等教育」的人士撰寫的,但十九歲的我當然兩者都不是。可那不就是當年這本書能夠成為大暢銷書,並無可置疑的晉身經典之林的緣由?全世界的年輕人「如獲至寶」,從《愛的藝術》汲取智慧,尋求面對紛亂世界的指引,尋求每個年輕人都飽受煎熬的「愛情」問題的解惑妙方。

但如今,五十多年後,我會帶著過來人的「老到」,稍作補充的說,「愛情」問題不只是年輕人的問題,是每個人一生的問題,而且,是人生最重要的課題。

而且,我還甚至要說,當然就是這次重讀之後,相較於1950、60年代,二十一世紀的許多面向一定是佛洛姆更不樂見(他會悲觀害怕嗎?)。但他把《愛的藝術》給了我們,就像在上世紀美國的50年代和台灣的60、70年代,它鼓舞了整整兩個世代的年輕人找到了生命的價值和勇氣,面對價值更為多元(或其實更為單一?),商業帝國的網絡更牢牢把每個人裡裡外外都套得更密不通風時,《愛的藝術》毋寧是個密友、導師,或甚至是裝備心靈的武器。它不止可以保護你,也讓你獲得信心和尊嚴。

我自己又何嘗不是?十八、九歲的大一、二學生哪懂得書中那麼細密的有關宗教、精神分析的討論,但就是讀了,一來當然是作者的口氣、文字都那麼清晰、直接,簡直就像個長者般的親切。而且他的「解方」多有說服力。你、我的問題,關於愛情的焦慮、生命意義的迷途、周遭獨裁政治的偽善,原來都不是「真正」的問題。愛,原來不只是需求,不是要獲取,愛是給予。你只有能愛所有人時,才能真正的愛一個人,同樣的,你如果真的愛一個人,你也就能愛上所有人。

原來是如此,你必須先讓自己的愛充盈,然後才能夠給予,而從給予當中,你也得到更多的給予。於是更充盈,更幸福……

五十多年的人生也就這麼過了。《愛的藝術》書中許多精闢的討論也忘得差不多了。但留下來的那幾句話確實也伴我走了這麼遠的路。我實踐了多少?永遠是不夠的。這也是我相信《愛的藝術》值得一再以嶄新的面貌與年輕人晤面的緣故。它在上世紀50年代面世、60年代末引進台灣,改變、激勵了許多人的生命。它仍將永遠如是。一部經典。

前言

讀者如果抱著愛的藝術是容易學會的心態讀本書,將會感到失望。因為正好相反,本書的目的是要顯示,愛不是任何人可以輕易縱情享受,並非與人的成熟程度毫無關係。它想要說服讀者,除非他們設法以最積極的方式發展自己的整體人格,因而達到一種生產性取向(productive orientation),否則他們任何去愛的企圖都註定失敗。另外,如果沒有愛鄰人的能力,不具備真正的謙卑、勇氣、信仰和紀律,就不可能得到愛的滿足。在一個這些品質極其罕有的文化中,愛的能力也必極其罕有。不信的話,人人都可以撫心自問,他看過多少真有能力愛人的人?

然而,愛是困難的,不代表我們有理由在困難面前退避三舍,不代表可以不去努力認識獲得愛的條件。為免不必要的複雜化,本書努力避免使用專門術語。出於同樣理由,我也盡量少引用討論愛的文獻。

但另一個問題是,我沒有找到完全讓人滿意的解決方法,也就是我無法避免重提我在以前的著作中提過的一些觀念。熟悉拙作的讀者——特別是熟悉《逃避自由》、《自我的追尋》(Man for Himself)和《健全的社會》(The Sane Society)三書的讀者——將會發現,本書有很多觀念在這些前作中出現過。但《愛的藝術》絕不是昔日作品的摘要複述。這書有很多新的見解,而即便是舊見解,有時也會是從一個新的角度切入。這不奇怪,因為這些見解都是圍繞著一個題目打轉,也就是愛的藝術。

——埃里希.佛洛姆

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價