【電子書】嬰兒觀察:分析取向的心智發展解析

活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

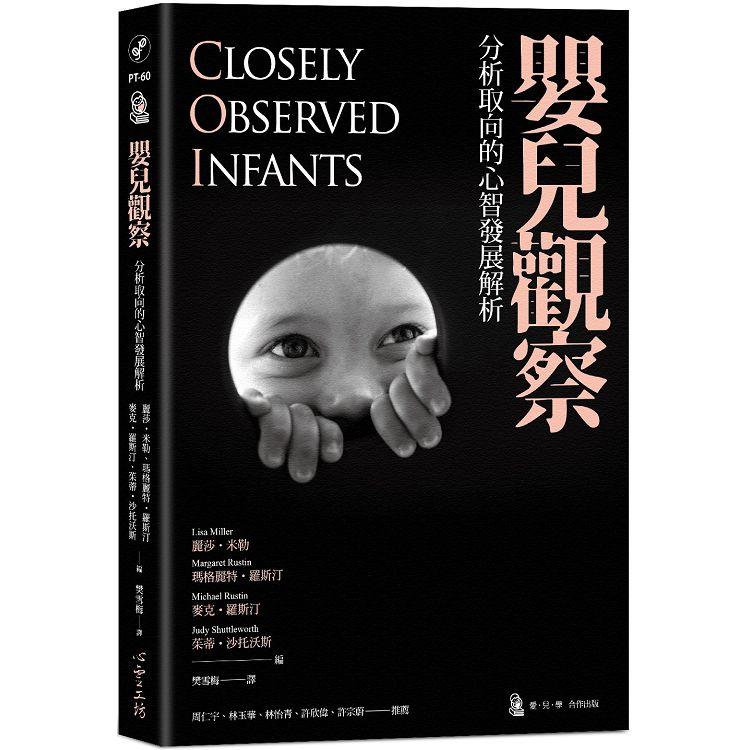

★嬰兒觀察和心智發展理論重要著作,兒童心理治療學者必讀經典

★本書繁體中文版絕版多年,現由心靈工坊重新整理發行,精彩可期

嬰兒觀察經典著作,全球長銷三十年

自1948年起,世界馳名的精神分析重鎮英國塔維斯托克診所(Tavistock Clinic)即採用「嬰兒觀察」來訓練兒童心理治療師。觀察期間,受訓者必須每週一次,持續兩年觀察同一個嬰兒的發展,並且每週參加小組研討,與同儕及督導共同思考其觀察內容。

本書是嬰兒觀察的經典著作,也是精神分析訓練的入門手冊。全書共分二大部,第一部從學術角度闡述嬰兒觀察的相關理論與研究,以及採用精神分析式觀察法的優點與可能限制;第二部進入實作歷程,收錄八篇嬰兒觀察報告。觀察者使用一般日常用語生動描繪嬰兒的情緒生活、階段發展、與家中其他成員的互動,以及觀察當下觀察者自身的情緒反應,篇篇細膩深刻,是瞭解嬰兒早年生命的第一手資料。

此一嬰兒觀察法奠基於佛洛伊德、克萊恩、溫尼考特及其他兒童分析師與心理治療師的先驅研究,強調從直接觀察中學習。讀者可從本書的觀察報告中體會一般家庭在迎接新生兒時會面臨的景況、最原始的情緒經驗,以及觀察者的觀察與反思歷程。

目錄

目次

推薦序一:嬰兒觀察與心理治療師態度的養成 / 林玉華

推薦序二:為中文版第一次出版作序 / 瑪格麗特‧羅斯汀

前言

緒論

第一部 理論與方法

第一章 面對原始焦慮

第二章 精神分析理論與嬰兒發展

第三章 嬰兒觀察法之省思

第二部 觀察

第四章 艾瑞克

第五章 孿生姊妹:凱茜和蘇珊

第六章 安德魯

第七章 蘿莎

第八章 哈利

第九章 史提文

第十章 奧利佛

第十一章 傑佛瑞

附錄一 參考書目

附錄二 英文索引

序/導讀

【推薦序】

【推薦序一】嬰兒觀察與心理治療師態度的養成

埃斯特‧比克(Esther Bick)於1948年率先在倫敦塔維斯托克(Tavistock)中心推出「嬰兒觀察」做為兒童心理治療師的訓練課程之一。1960年倫敦精神分析學院(Institute of Psycho-Analysis)跟進,「嬰兒觀察」成為精神分析和精神分析取向心理治療的重要基礎訓練之一。至今此專業訓練已廣及世界六大洲。筆者於2000年從英國倫敦塔維斯托克受訓回國之後開始將嬰兒觀察介紹給華人臨床工作者,近幾年來陸續從塔維斯托克中心完成訓練的樊雪梅(本書譯者)、魏秀年、甄家明、陳煥昭和翁欣凱也積極在台海兩岸推動嬰兒觀察的訓練。

為何嬰兒觀察在精神分析取向心理治療訓練中扮演如此舉足輕重的角色?三十年來筆者在精神分析這塊土地耕耘,深感心理治療師態度養成之重要。佛洛伊德(Freud 1912)當論及精神分析技巧時,建議從事精神分析的醫師們在聆聽個案時,勿將注意力放在任何特定事項上,而是要以…「『均等懸浮的注意力』面對所聽到的一切……」(p. 111-112)。比昂(Bion 1967)以「負極能力」(negative capability)描繪分析師在診療室中將欲求理解與治療目標拋諸腦後,並跟「不解」(puzzling)共處的心智狀態。晚期布利頓(Britton 1989)也論及分析師在診療室作為一位參與者同時是觀察者所需要的伊底帕斯三角空間。以上論點可說含攝了精神分析臨床工作中非常重要的「設置」(setting),以及「設置」所揭櫫的心理治療師的態度。然而「均等懸浮的注意力」如何達成?如何跟模糊的情境共處而不被自己的慾望所左右?提供觀察和思考能力的三角空間又要如何獲得?除了透過個人分析或「自我分析的淨化」(Freud 1912),心理治療師的態度,作為心理治療最重要的設置之一,要如何養成?嬰兒觀察可否作為養成心理治療師態度之契機?

嬰兒在育嬰室的尖叫、哀號;孩童在遊戲室的咆哮,以及個案在診療室透過分裂與投射試圖操弄內在難忍(無法消化)的情緒,見證了一個嬰兒的成長以及診療室的劇場中,投射-認同(projective-identification)的必要。如同照顧者在育嬰室被迫內攝嬰兒內在的崩解,治療師在遊戲室或診療室也必須經驗轟炸式的情緒投射。嬰兒觀察如何協助心理治療師學習在診療室面對此種狂亂不安之情緒時,仍能參與其中並同時觀看和思考自己的情緒反應。

本書闡述嬰兒觀察以一種臨在、不主動介入和專注的態度在「參與觀察」中保持思考(Rustin,第一章)。觀察員學習將進入一個陌生家庭的不確定感留在心中;當被暴露在強烈的情緒中,面對不熟悉的混淆和強烈的嬰兒式情緒生活時,讓經驗的衝擊直接浮現,同時觀看自己被誘發的情緒反應(尷尬、無助、不確定、不知所措、不解、生氣、想批判等),看著它們的消長與變遷,不急著以行動紓解自己的焦慮或找出問題的根源和解答;透過長時間的觀察,學會留在困惑中,觀察自己的慾望(想介入、想幫忙、想被肯定、想解決問題、想滿足自己和他人的需要等),看著它們的來去(Rustin,第一章)。

在長時間的觀察中,觀察員學會找到一個親密、自在卻又足夠遠的位置,讓自己擁有一個觀察自己的內在以及母嬰之互動的心理空間;診療室的治療師也必須找到一個作為參與者同時是觀察者所需要的伊底帕斯三角空間。觀察員在育嬰室學會體驗母親和嬰兒「找到彼此」的過程不能被強迫,治療師也常常必須跟不確定和焦慮相處,以容受(receptive)的態度,面對個案的各種情緒,並在長時間的陪伴歷程中,漸漸找到自己跟個案相處的方式。一位母親對於嬰兒的無助不知所措時,她可能會覺得她必須做一些事情,例如餵奶,給奶嘴,搖晃嬰兒等,以停止嬰兒的痛苦;治療師也可能會覺得單單臨在、專注和對困境感興趣是不夠的。他會覺得自己必須透過做一些事情來協助個案,以此合理化自己的存在(Waddell 1998)。這種對嬰兒(個案)的需求過度關注,很可能傳達給嬰兒(個案)的是一種未被消化之焦慮的投射,這種焦慮使嬰兒(個案)混淆並且無助於區辨自己的情緒跟母親(治療師)的情緒。

哈里斯(Harris M. 1976)在論及嬰兒觀察與精神分析師之養成的論文中,闡釋育嬰室的嬰兒觀察跟診療室的心理治療如何異曲同工;搖籃中的部分客體和完整客體之波動跟躺椅上的「嬰兒」和「成人」之間的波動如何相似;育嬰室所面對的強烈情緒又如何對比診療室中的情緒衝擊,以及觀察員(治療師)貼近一個足以引發衝擊之關係的重要。哈里斯(Harris)指出診療室中的移情是嬰兒期慾望和客體關係的外化,治療師可從育嬰室觀察到診療室移情的本質,並學習當面對強烈情緒投射時,耐受痛苦而不付諸行動的重要。

「負極能力」(negative capability)是從經驗中學習的先決條件,它包括學習承受大量焦慮的投射,並抑制想立刻介入的衝動以及透過建議或支持來緩解焦慮的行動化。同樣地,診療室作為一種觀察情境,治療師可運用嬰兒觀察所養成的情緒受納(emotional receptivity)態度學會等待,直到蒐集到更多被個案誘發的反應,而不是以「解釋」阻礙個案情緒經驗的出現。若治療師能等待夠久,也許會有機會遇見個案人格中更原始的嬰兒部分的投射(learning from)。

觀察中難免碰上主要照顧者無法照顧到嬰兒情緒需求的場景,面對此狀況,觀察員可能會經歷不安,或被激起強烈的情緒反應。如同母親的心智作為嬰兒的阿爾法功能(alpha function),涵容嬰兒支離破碎的心理經驗並轉化嬰兒的處境,嬰兒觀察訓練中的小組討論作為觀察員(治療師)的「能涵容」(container),協助治療師理解並消化在觀察歷程中所被激起的痛苦情緒,使觀察得以持續。

精神分析或分析取向心理治療工作中所面臨最大的困境,來自這種工作模式的主要治療工具是治療師本人。佛洛伊德針對想從事精神分析的醫師之建言中提到,臨床工作者若想以自己的潛意識作為分析的工具,他必須不能容忍自己的任何抗拒,因為它會阻礙其潛意識所覺知到的進入其意識(Freud 1912)。他同時談到臨床工作者對於個案的幫助會受限於他自己未解決的衝突和阻抗。對於這困境的出路,佛洛伊德建議臨床工作者接受個人分析的淨化,但是他也坦承,個人分析終究是不完整的,即使結案之後持續自我分析,也必須安然接受自我了解的有限與不足(Freud 1937)。這個限度也讓診療室中上演的戲碼成為難解之謎:到底治療師在臨床現場的情緒反應係來自個案的投射-認同(projective-identification),還是來自治療師自己沒有處理好的反移情?嬰兒觀察當然也無法解開這道謎,但是在深度陪伴的漫長旅途中,除了個人分析,育嬰室的現場體驗以及事後的小組討論,得以讓觀察員多了一個從自己的反移情中學習的契機。大多觀察員表示他們在不同觀察階段,經歷焦慮、矛盾、嫉羨、生氣、競爭或是難過、無助和無望(Rustin,第一章)。觀察員透過自我反省或是藉由小組討論,理解這些感覺的來龍去脈,體驗並接受自己的限度。

「最艱難的路依然是最近的一條路」(Freud 1904/3)。所有觀察員剛開始,都覺得嬰兒觀察是不可能的任務。然而在觀察的旅程中,大家都漸漸找到了自己在觀察中的角色,覺得自己不再為了沒做什麼而感到困窘而不自在、接受作為無用的第三者的位置,並能允許自己更多時間反芻所經驗的一切。

「嬰兒觀察」於第一次在台灣出版之後,短期內即銷售一空。本書中文版能再度問世,不僅僅是兒童臨床工作者的福音,也是精神分析或精神分析取向心理治療臨床工作者不可或缺的閱讀文獻之一,更是推動華人兒童心理治療以及相關領域之臨床訓練的得力助手。

林玉華

國際精神分析學會兒童暨成人精神分析師

台灣兒童青少年心理治療學會理事長

前輔仁大學醫學院臨床心理學系系主任

【推薦序二】為中文版第一次出版作序

即使嬰兒觀察已自1948年起被納入精神分析教育中,當《嬰兒觀察》一書於1989年出版時,關於嬰兒觀察的文字出版品還是非常少,連在專門的精神分析期刊裡也很難找到。令人驚嘆的是,在本書出版後十幾年之間,這本書被翻譯成好幾種語言,包括法文、義大利文、西班牙文與葡萄牙文,而且在歐洲的幾個國家裡每年還有固定的嬰兒觀察國際會議,吸引數百人參加,同時也有了一本國際刊物《國際嬰幼兒觀察與應用期刊》(The International Journal of Infant Observation and its Application),每年出版三次。這些在在證明大眾對嬰兒觀察的興趣在成長中,而心理衛生及其他專業領域訓練課程應用嬰兒觀察法來培訓學員的盛況只是其中的一部分。本書中文版的出版更顯露出精神分析觀察法的核心理念對世界的影響。 目前,世界上有許多國家都有人在進行嬰兒觀察。2002年是埃絲特.比克(Esther Bick)的百年誕辰,許多重要的研討會及探討其精神分析工作的新書紛紛以法文、英文出版,紀念慶祝她創立嬰兒觀察的貢獻。現在也有嬰兒觀察教學錄影帶(觀察嬰兒觀察),可以幫助讀者了解當前塔維斯托克診所(Tavistock Clinic)對嬰兒觀察核心理念的想法。

本書的新讀者可能有興趣了解這本書的出版過程。1980年代早期,在英國受訓成為精神分析取向心理治療師(特別是兒童心理治療師)的人數顯著增加,那些接受比克嬰兒觀察法訓練出來的新一代治療師開始與他們的學生分享他們的知識與經驗。令人不解的是,除了埃絲特.比克(Esther Bick)幾篇經典的文章,及其他於兒童心理治療領域零星的出版物外,觀察者所累積下來的大量嬰兒觀察紀錄,只有極少數被出版。我們當然可以理解為什麼會有這樣的狀況。觀察員被接納,被允許進到被觀察家庭觀察嬰兒與其家庭的親密生活,是莫大的特權,觀察員自然會很強烈地想要尊重並保護被觀察家庭的隱私,維持保密協議。然而,敍說的需要也很迫切,包括尋找觀察員可以書寫其發現的方法,針對已發展成熟的研究法,提供正統的說明,並描述此研究法的潛力。

我們花了許多時間討論如何以最適切的方式達到這些目標。有很長的一段時間,四位編輯固定聚會討論每一章節如何能呈現嬰兒觀察的目標與精神分析取向觀察法的內涵,並且試著將此研究法放在較大的學術脈絡中來探討。我們特別希望討論分析取向嬰兒觀察裡所隱含的心智模式與人類發展論,並描述學習中的臨床工作者暴露在什麼樣的經驗中,同時探索此觀察法的研究潛力。四位編輯共同草擬了這些主要的論述,並一起撰寫。

下一個任務則是決定如何呈現嬰兒觀察的詳細實例。我們決定找能代表多樣性的一群嬰兒,男孩和女孩、頭胎和有兄姊的嬰兒、一對雙胞胎,並確保這些嬰兒的家庭也能代表多元的社經背景,有中產、勞動階級的家庭,以及母親需要外出工作,所以嬰兒的照顧責任必須分擔的家庭。不過,我們決定選取雙親都在的嬰兒,主要是因為這是這些觀察在進行時,大部分家庭的樣貌。我們所邀請撰寫報告的觀察員也來自各種背景:有男、有女,年紀大的、年紀輕的,已經當父母的、尚未有小孩的。我們請觀察員提供他們的「原始觀察資料」,所以讀者可以直接感受到觀察進行時的氛圍,並將這組資料與後來研討小組裡的討論,及觀察員接下來對其經驗概念化時的詮釋性想法,清楚地分開。我們希望透過這種方式,可以清楚地呈現觀察與詮釋之間的關鍵差異,此種差異是精神分析態度的核心。

我認為,自從本書出版後,嬰兒觀察的書寫品質和內容都穩穩地立基於上述的根本原則,而這樣的書寫模式是有益的。

如今,令人興奮的是,嬰兒觀察將進入新的紀元,更多焦點會放在複雜的文化差異,而毫無疑問地,被觀察家庭的形式也會更多元。在西方國家中,離婚成了每天會發生的事實,許多孩子誕生在單親家庭。同時因為醫學科技的進步,生孩子的方式也可以非常不同,這些變化也很需要列入考慮。已經穩固建立的精神分析取向觀察法應該能讓我們從更多元的觀察實例中,有醍醐灌頂般的學習,並持續汲取比克(Bick)極具啟示性的創造,去理解嬰兒與父母無論在什麼樣的環境裡,都必須面對的根本焦慮。

無論如何,過去這些年來,在世界各地所進行的嬰兒觀察的比較,讓我們看見,儘管文化與社會元素有所不同,觀察實例裡浮現的議題似乎顯示,親子關係的持續性與相似性大於其差異性。國際間的交流,與嬰兒觀察小組督導在不同國家裡帶領小組的經驗,特別能看見這種相似性,比克(Bick)最先描述的深層嬰兒式焦慮、嬰兒用來抵禦這些焦慮的防衛結構,以及父母內心類似的深層焦慮,都能被熟悉地辨識出來,雖然其中有複雜的、微妙的個別差異。

瑪格麗特‧羅斯汀

兒童及青少年心理治療師名譽顧問

塔維斯托克診所前主任

塔維斯托克及波特曼全國健保基金信託

英國倫敦

Margaret Rustin

Honorary Consultant Child & Adolescent Psychotherapist,

Former Chair of the Tavistock Clinic

Tavistock and Portman NHS Foundation Trust

London, England

編註:本文撰寫於2002年,原為中文世界首次出版《嬰兒觀察》所做。時隔二十年,此次重新出版本書時,瑪格麗特‧羅斯汀(Margaret Rustin)已從塔維斯托克診所退休。因該文對於讀者理解嬰兒觀察法及全書主旨內容皆有提綱挈領之效,故仍收錄於新版中,以饗讀者。

【導讀】

緒論

麗莎‧米勒(Lisa Miller)

本書要將用於訓練兒童心理治療師的嬰兒觀察法介紹給更多人。本書的作者因在倫敦的塔維斯托克診所接受或從事兒童心理治療師訓練而熟悉此觀察法,但此嬰兒觀察並不限於訓練治療師與分析師,它也可以拓展並豐富其他專業工作者的工作,例如老師、醫師及社工人員。此外,這些發展不僅限於倫敦,在伯明罕(Birmingham)、里玆(Leeds)、牛津(Oxford)、布里斯托(Bristol)及愛丁堡(Edinburgh)都有,甚至也不僅止於英格蘭,義大利許多城市、法國及美國也在此列。雖然此觀察法被廣為應用,不過一開始它是用來訓練修習兒童精神分析導向心理治療的學生。雖然兒童心理治療師在「全國健保」(National Health Service)的各單位與兒童、青少年及其家庭工作時,其工作內容較為廣泛,但兒童心理治療領域的訓練工作其實是根基於系統的、密集的且專一的兒童精神分析。不過,此觀察法漸漸從特定領域走向更廣泛的應用——對嬰幼兒發展所形成的結論源自於對個體親密、細膩的注意。

本書重點因此擺在對特定嬰兒的描述。這些描述精選自每週一次的觀察紀錄報告,撰寫者皆為塔維斯托克的受訓者。我們在挑選案例時,希望呈現不同環境下的各種嬰兒發展。雖然所有的家庭都雙親健在,但他們在其家庭中的角色、社會階層、種族背景及其教養子女的態度、觀念、先見各異。每個例子呈現的方式略有不同。有些案例中有清楚的主題及說明。例如艾瑞克(Eric),我們有鮮活的文字描述照顧頭胎嬰兒早年生命給家庭帶來的騷動不安。艾瑞克的父親(母親亦是)會與兒子競爭,這跟奥利佛(Oliver)的案例形成有趣的對比,奥利佛非常不一樣的父親將自己置於主導的位置,這不只是發生在他與兒子的關係,也發生在他與觀察員的關係。蘇珊(Suzanne)與凱茜(Kathy)這對雙胞胎則有她們獨特的議題要面對:有個雙胞胎姊妹及身為別人的雙胞胎姊妹是什麼感受。在哈利(Harry)的例子中,我們看見哈利適應著這樣的母親:母親自身的問題一開始並不明顯,後來在與哈利的關係中漸漸發展成形,而哈利從一開始就參與這樣的發展。在其他例子中,以史提文(Steven)與傑佛瑞(Jeffrey)為例,平舖直述的敘述讓我們可以靜靜觀看這兩個嬰兒如何適應他們的家庭,成為其中的一員。每一家皆有其自身的調性,自身的文化。

(節錄)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價