活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

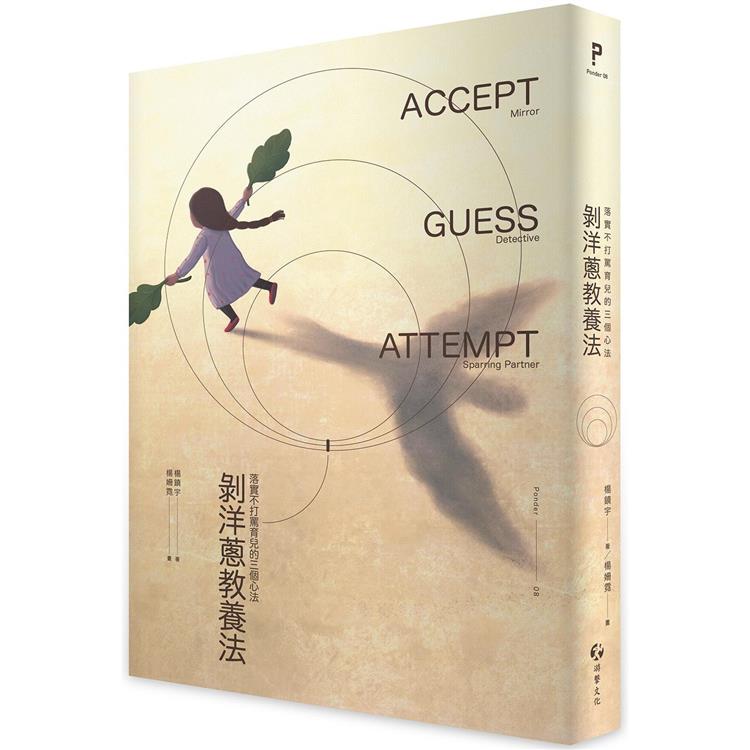

內容簡介

撥雲見月抽絲剝繭,那差事指日可待

日積月累滴水穿石,勤練習必有所成

當你翻開《剝洋蔥教養法》,便打開了一種可能性——不打罵小孩的可能性。本書分享的是,不打罵小孩是有可能的,要加以落實也是有方法的。在育兒的日常中,之所以會打罵,往往是因為前面有事發生,那事才是焦點,若能培養「剝洋蔥」的習慣,將有助釐清和處理問題的癥結點。想真正落實不打罵育兒,並不是靠捏大腿、翻白眼或說氣話,而是憑藉「納猜試」(那差事):接納、猜想及嘗試。

接納、猜想及嘗試,是作者楊鎮宇從自己帶兩個孩子的育兒經驗,以及多年來參與親子共學團,和許多家長小孩相處的過程中,慢慢提煉出來的三個心法。本書的思路架構便由「接納篇」、「猜想篇」及「嘗試篇」組成,這三大篇將分成九章循序漸進來談,用以回答「如何做到不打罵育兒」這個問題。在這九章中,將介紹實用的概念,也分享豐富的技巧和生動的案例。

【接納篇:當鏡子,不當警察】

親子互動的時光,無法快轉,也急不得,小孩的成長需要時間,大把大把的時間。大人當鏡子,鏡映小孩的狀態,接納小孩的狀態即可。不行、站好、不要動、快一點,好比警察下命令。這類語言若成為大宗,充斥在小孩的生活中,久而久之他會跑給你追,就算身體跑得沒你快,但他的心靈肯定遠颺。更何況有朝一日,他會長大,身體會跑得更快……。

【猜想篇:當偵探,不當法官】

古人說得好,清官難斷家務事,但在親子互動中,有事發生,層出不窮的家務事,如何是好?對、不對、好、不好,好比法官判案,小等一下,法槌且慢敲下。若沒有先猜想事情之原委、心情之轉折,若沒有偵探抽絲剝繭找線索,如何破案?

【嘗試篇:當陪練員,不當唐三藏】

小孩成長,磕碰難免,這時身旁若來了個唐三藏,朗朗念經,成長路上一路碎念沒有停嘴,小孩摀住耳朵或關上心扉,也是可以想見的了。小孩若事事不敢嘗試,錯是少了,但對也不會增加,不如鼓勵且陪伴小孩做嘗試,這就是陪練員的任務了。

當大人練習接納、猜想及嘗試時,無形中也在經營一種氛圍,就是我們相信誠實、創意和勇氣很重要,並且練習身體力行,這是可以影響小孩的地方。相反地,如果以打罵為主,小孩養成的慣性是害怕、壓抑和爆炸,他們信奉的價值觀會是比誰拳頭大,習慣訴諸武力,而不是論之以理、動之以情。談情感需接納,論道理靠思辨,臺灣社會以前沒有這習慣,所以許多大人才會認為,帶小孩怎麼可能不打罵,無法相信這個可能性,因而不習慣去嘗試。

教養就像剝洋蔥,剝到最後,不會是虛空。關於不打罵小孩的可能性,我們相信是存在的,你呢?如果你願意嘗試看看,那麼,來吧,跟著我們一起啟程!

目錄

打罵本身不是問題,死抓著打罵不放才會是問題

打罵之前,發生什麼事?

不打罵,不是終點,而是起點

第一篇 接納:當鏡子,不當警察

第一章 不打罵,有什麼用?

常見方法(一):適度體罰——有用,也有副作用

常見方法(二):責罵——小孩不敢信任自己的感受

常見方法(三):轉移注意力——問題還會來,能力也沒鍛鍊到

不知道該哭還是該笑

如實面對,才是改變的起點

達賴喇嘛也會懊悔

第二章 小孩講不聽,大人怎麼辦?

主張(一):決定——小孩時常「被決定」,會沒有信心

主張(二):評價——小孩時常「被評價」,可能會致命

主張要附上理由

給感受一席之地

接納心情就是處理事情的一部分

事情加心情

概括用語易生誤解

問事實,有助覺察

第三章 同理感受,不等於同意行為

情緒不是壞蛋,是彩蛋!

區分行為與思想,區分小孩和大人

同理是,和小孩的感受站在同一側

問題是,怎麼跟小孩的心情接上線

第二篇 猜想:當偵探,不當法官

第四章 好奇心就像X光

「往前好奇」和「在後評論」,不是非此即彼,而是比例問題

有情緒很正常,了解原因最重要

剝洋蔥的練習隨時可做

看行為裡頭的心情

往前回應需求,而非在後回應主張

第五章 先體驗,再談觀念

不體罰的體驗

他的情緒大海,他當主人

「你現在才知道喔」

他的體驗,而非你的觀念,才是學習的起點

真正叫你醍醐灌頂的,只能是一段經歷

教育,就像是學習者精神主體的接生婆

皮皮想拿天花板的螢光星星

第六章 猜想比答對還重要

帶有預設的提問:小孩不易跳脫大人的預設

點出預設的猜想:你是因為______,所以______嗎?

貼近事實的猜想:我有注意到______,發生什麼事情了呢?

落實「猜想比答對還重要」是一場教學革命!

「人類為什麼會來到地球呀?」

第三篇 嘗試:當陪練員,不當唐三藏

第七章 擴充,而非禁止

千斤頂

副駕駛

上路

第八章 找共識,而非拚輸贏

理解——心情和思維

拆解——行為和動機

標準解——不是聽大人的,也不是聽小孩的,而是聽道理的

第九章 甲地學,乙地用

跟生活的關連

問題導向的教學

用已知應對未知

結語 日積月累滴水穿石,勤練習必有所成

後記

參考書目

序/導讀

前言

撥雲見月抽絲剝繭,那差事指日可待

歡迎光臨!你翻開這本書,看到這一頁,就打開了一種可能性——不打罵小孩的可能性。這本書要談的是,不打罵小孩是有可能的,而且落實這件事也是有方法的。

你或許會訝異,真的假的?不打罵真的可行?我的一些親友聽到不打罵小孩這主張時,一臉不可置信,他們的表情,好比在說,你們這群主張練習不打罵小孩的大人,是當湯姆.克魯斯在演《不可能的任務》嗎?

其實,你的反應跟李雅卿一樣。她是體制外學校種籽學苑的創辦人,她的孩子唐鳳(臺灣最知名的自學生、臺灣現任數位發展部部長)小時候不適應學校教育,轉去德國讀中學。德國的學校老師不打小孩,讓唐鳳和媽媽李雅卿都不太敢相信。

那是一九九○年代的事。當時,李雅卿還專程去問一位德國教授,你們德國老師真的都不打小孩?那教授回說,二、三十年前還有打,後來班級學生人數減少,現在不打小孩了。

在臺灣,主張不打罵小孩的歷史至少也有一百年了。臺灣一群留日學生在東京創辦《臺灣青年》雜誌,在一九二○年十二月號中,〈體罰與臺灣的學校教育〉這篇文章便問道:「真的不用鞭子就無法教育臺灣的學生嗎?」一九四六年,臺灣省行政長官公署教育處即電令:「全省各中小學校,應即一律廢除體罰。」但體罰情況仍普遍,官方也多次重申禁止體罰,一九五一年,臺灣省政府教育廳再次宣示:「嗣後如再發現國校教員懲罰兒童害及身心情事,諸校校長應受連帶處分。」而實際情況呢,回想我們的成長歷程就知道了。

現在的臺灣社會,普遍還是不太相信「不打罵小孩」的可行性。學校是立法禁止體罰了(二○○六年《教育基本法》修法,明文規定禁止體罰),但實際上從幼兒園到高中,仍不時傳出體罰的新聞。而家庭呢,根據兒福聯盟在二○二二年十一月做的調查,有六成家長曾對小孩體罰或使用言語暴力。

還有,也是在二○二二年十一月,育兒教養平臺「媽咪拜MamiBuy」在臉書粉絲專頁貼篇短文:「別再打小孩!研究:對大腦神經發育有負面影響!未來產生焦慮、憂鬱風險恐增加。」底下三百多則留言,九成留言表示疑慮,諸如:

「不是每個孩子適用愛的教育。」

「好好說小孩不聽還學你說話,又不能打,請問是要怎麼教?」

「寫這文章的人是不是沒有跟孩子相處過。」

看到這裡,你覺得「不打罵小孩」是可行還是滯礙難行?

打罵本身不是問題,死抓著打罵不放才會是問題

不打罵小孩,之所以不可行(或滯礙難行),我認為關鍵是經驗和慣性。我所工作的大腳小腳親子共學團,目的在於經營一個平臺,邀請願意練習不打罵小孩的家長,互相交流,讓「不打罵小孩」這件事,有機會落實在日常生活。

有次,一位德國爸爸阿恩跟他太太參加我們的共學團,他中文很好,我就好奇問他,你們德國家長真的都不打小孩?他提了個「三代排毒」的說法,讓我印象深刻。

阿恩於一九八○年代出生,他爺爺是二戰老兵,習慣打罵;他爸爸當醫生,經歷德國一九六八年學生運動的風潮,觀念上認同不打罵小孩,但有時情緒上來,有幾次動手打小孩的經驗。

阿恩說,他跟爸爸的關係現在很親近,因為當年爸爸情緒失控出手打他之後,會很認真、很真誠地跟他說剛剛的事,也會道歉。因為這些經驗,讓阿恩相信爸爸有在努力。

等到阿恩自己有了小孩,他覺得不打罵小孩很正常,他小孩現在兩歲多,和所有小孩一樣,會有各種狀況發生,阿恩說他有時還是會有情緒上來,冒出想揍小孩的念頭,但他沒有出手。他說自己沒出手,是因為他相信他當下有情緒,但能夠轉換念頭。阿恩的第一個反應是可以做轉念;他爸爸理智上知道別打罵,但情緒上來,還是有慣性,那是過往種種經驗的累積;而他阿公可能第一個反應就是直接出手打罵了。

有情緒上來,要嘛壓制自己的情緒,不然就壓制小孩的行為,阿恩認為要調整這慣性,需要歷經三代,他阿公第一代,而他是第三代了。

一九九○年代的德國學校和家庭,已經不太打罵小孩,就像唐鳳在德國學校的經驗,還有阿恩的成長經驗。可是我們臺灣呢,歷經近四十年的戒嚴體制,雖然現在政治體制民主化了,但在日常生活互動上,威權的慣性還是在。可能許多大人在觀念上認同不打罵小孩,但成長過程中,被打罵的經驗仍是大宗,慣性上還是習慣打罵,因此在與小孩互動時,要落實不打罵,才會顯得處處滯礙難行。

我認為,打罵小孩是「方法」,不是「目的」本身,應該不會有人主張看到小孩就要打罵吧?之所以會打罵,肯定是因為前面有個事情發生嘛,那個事情才是要處理的問題。打罵本身不是問題,死抓著打罵不放才會成為問題。而且這個死抓著打罵帶來的問題,會掩蓋原先的問題(前面發生的事情),讓情況更複雜難解。

打罵之前,發生什麼事?

打罵是因為前面有事發生,那事才是焦點。要怎麼處理那事,就需要培養「剝洋蔥」的習慣了。嗯,我不能只提主張,而沒有舉例說明,那麼就舉我在寫作這本書的期間發生的一件時事來說明吧。

二○二二年十二月十一日,網紅酪梨壽司在她的臉書發文一則,大意是,小孩有許多行為令她被「推入深淵絕境」,她打小孩,小孩大腿瘀青,社會局社工上門關切,她說沒有要合理化暴力行為,「錯了就是錯了,我會反省改進,把這麼難堪的事寫出來,就代表我下了絕不再犯的決心。」

有人替體罰的家長緩頰,說「沒經歷過真的不懂怎麼可能會被孩子逼成這樣」、「這樣到底該怎麼教才好」等等。當然,遇到小孩的生活常規和課堂學習,問題一大堆,是真的很苦惱。

有人反對體罰,說這樣違反人權、對小孩不好。當然,小孩被打,對小孩不好,對大人也不好,打完消了一點氣,接著又會冒出其他心情,可說是此消彼長,比打地鼠遊戲還刺激,而且,原本的問題還不見得有處理到。

有人反對體罰,後頭有人提出資格論,說你沒生小孩,不知道帶小孩的辛勞云云。這……就轉移話題了,問題是「體罰的作用與副作用」,怎麼會變成「提主張的人有沒有生小孩」?

有人主張體罰,說不打不知道怎麼消氣,比如,「現在不打不教好。難道要讓別人說是恐龍家長還是小孩沒教養嗎」、「那有人關心過媽媽的身心嗎」、「不打就換自己氣到中風」。這……也有點轉移話題了,問題是「體罰的作用與副作用」,怎麼會變成「把小孩當沙包,家長才能消氣」?

打或不打,都是因為前面有事發生。打了,有速效但效用會遞減,而且治標不治本,前面的事情只是暫時消失,之後還是可能在其他事上冒出來。打地鼠遊戲再次啟動。就算不打,前面的事情還是在,還是等著看是要怎麼處理。

輿論比較多討論「應該」打或不打,以及「人」(家長或小孩)辛苦或難纏。至於「實際」情況的勾勒,還有這「事情」怎麼處理,比較少討論。這種情況可謂後勢討論熱烈,前因乏人問津。

我們回頭來看酪梨壽司的貼文,她有提到小孩的行為,羅列如下:

在家裡的部分。不寫功課、不洗澡、不睡覺、起床氣、不穿衣服、不起床、不吃早餐、不收玩具。

在學校的部分。進教室慢吞吞、上課不專心(東摸西摸、玩寶可夢卡或橡皮筋)、違反老師的規定帶玩具去學校。

在家裡準備去學校前的部分。早上六點到七點,兩兄弟連續一小時「各種胡鬧」、「吵個沒完」、「躲在主臥的窗簾後打鬧」。

酪梨壽司的處理方式,主要有三種:

一、說後果。「不想寫功課就早點收書包睡覺,不過明天到學校老師可能會讓你下課繼續寫。」後續情況是,小孩哭說:「我不想寫我不會寫。」「我才不要下課寫!」

二、打。小孩「躲在主臥的窗簾後打鬧」那次,大人說:「當下我徹底崩潰,各打了兄弟倆幾下屁股(挑大腿肉多不傷及筋骨之處下手)以示懲戒,再請爸爸送去上學。」

三、猜想行為的由來。酪梨壽司跟學校老師討論後,猜想小孩的一些行為問題,原因可能是:國字難、作業考試變多、考試錯誤很多要訂正、不守常規被老師提醒警告造成自尊心受挫。

關於這個打小孩的討論,行進軸線可能有兩種:

第一種,躉繳處理。小孩有狀況若干,大人歷次情緒疊加,最終一次處理,總爆發。就像買房子,不用每月付房貸,一次繳清,躉繳是也。這是種大戶心態,極有可能常去吃大戶屋。

第二種,分批處理。一次處理一個小行為,描述行為,猜想行為的由來(跟酪梨壽司與學校老師討論的方向類似)。這樣處理,看似曠日廢時,實則扎實。一次一次都處理到,就不用累積情緒,直到躉繳的那一天到來。

總的來說,大人處理小孩的生活常規或課堂學習等問題,主要是在行為之上壓制(打),或是在行為之後說後果(說多了會變唐僧),這容易走向躉繳處理的軸線。而針對行為本身做描述,以及猜想行為背後的由來,走的則是分批處理的軸線。

一次針對一個「行為」,先不評價(你△△、你就是□□□、你整天只會◇◇◇◇)或壓制(打或罵),也不說後果(唐僧模式一啟動,小孩耳朵變大洞),而是描述行為本身。例如「我有注意到,你______(某個現象),是遇到什麼問題嗎?」如此這般,與小孩開啟對話。如果他不太想講,那有可能是他怕被罵,稍一不慎就慘啦,還是少說為妙。這時,就是親子關係重建的好時機也。

接著,針對行為背後的由來,提出一些猜想。如果是小孩覺得「國字難」,那就是學習上的問題了,想辦法偵測小孩是哪邊卡住,哪個環節沒熟練,這麼一來,就進入猜想與嘗試的循環狀態,這就是教學問題,而不是要不要體罰的問題了。

因為,重點不是要不要體罰,而是,體罰之前,發生了什麼事。那個事情,怎麼面對、怎麼處理,的確是很考驗。但是,如果有方法處理到,就不用體罰,不用躉繳,也不用當大戶啦!

也許你會問,那有什麼方法?對,往這方向設想就對了。

總之,問題不是要不要體罰,而是發生什麼事?那個事情要怎麼處理?這一步站穩,你就站在體罰的旁邊,多試幾次,就有機會把體罰從處理事情的選項中擠開了。

在這個世界上,帶小孩、教小孩的方法,如果硬要分,可以分成兩種。不是「要體罰」和「不要體罰」,而是「體罰」和「其他」。不管打這打那怎麼打的體罰,說穿了就是一種嘛,至於其他呢,有無限多種!

不打罵,不是終點,而是起點

這本書要討論,怎麼面對和處理大人跟小孩互動過程中的種種事情,不打罵是起點,不是終點。

我們共學團主張不要打、罵、威脅、恐嚇及利誘,因為,用壓抑和交易作為教育手法,讓人不可思議,唯有接住與協助,才能成為孩子的支柱。除了這五不,現在,我們更進一步提出三要——要接納、猜想及嘗試。

如果大人想落實不打罵對待小孩,總不能一直翻白眼、捏大腿吧?而且,跟小孩互動時,大人凡事都放著,不說話也不動作,這也是不可能的。如果這樣,就真的變成「放任」、「沒有在教」了。

所以,不打罵得靠什麼?要靠「納猜試」(那差事),這主張是怎麼來的?是從我自己帶兩個小孩的經驗,以及帶共學團這七年來和許多家長小孩相處的過程中,慢慢提煉而來的。

常見對待小孩的方式,就像「警察、法官、唐三藏」。坐好、站著、不要動、快點,都像警察在命令犯人。對、不對、好、不好,像是法官在審判。至於唐三藏呢,就是念經,碎碎念,一路沒有停嘴。

「鏡子、偵探、陪練員」則有助於落實不用打罵對待小孩。像是鏡子般,鏡映小孩的狀態,這靠的是接納。接著,猜想事情發生的由來,也猜想心情的由來,抽絲剝繭找線索,就像偵探。最後,鼓勵且陪伴小孩做嘗試,而不是讓小孩因為怕犯錯而不敢嘗試,這就是陪練員的任務了。

這本書有三大篇,分別是「接納篇:當鏡子,不當警察」、「猜想篇:當偵探,不當法官」、「嘗試篇:當陪練員,不當唐三藏」。這三大篇會分成九章來談,用來回答「如何做到不打罵育兒」這個問題。在這九章中,我會談概念,也會談技巧和案例。有大鈔那當然好,但是過生活嘛,揣些硬幣在身,用起來也方便。如果概念像大鈔,那技巧就像硬幣了,比較找得開呀。

當我們大人練習接納、猜想及嘗試時,無形中也在經營一種氛圍,就是我們相信誠實、創意和勇氣很重要,並且練習身體力行,這是我們可以影響小孩的地方。相反地,如果以打罵為主,小孩養成的慣性是害怕、壓抑和爆炸,他信奉的價值觀會是比誰拳頭大,習慣訴諸武力,而不是論之以理、動之以情。談情感需接納,論道理靠思辨,臺灣社會以前沒有這習慣,所以許多大人才會認為,帶小孩怎麼可能不打罵,無法相信這個可能性,因而不習慣去嘗試。

關於不打罵小孩的可能性,我們相信是存在的,你呢?如果你願意嘗試看看,那麼,來吧,跟著我們一起啟程!

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價