活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

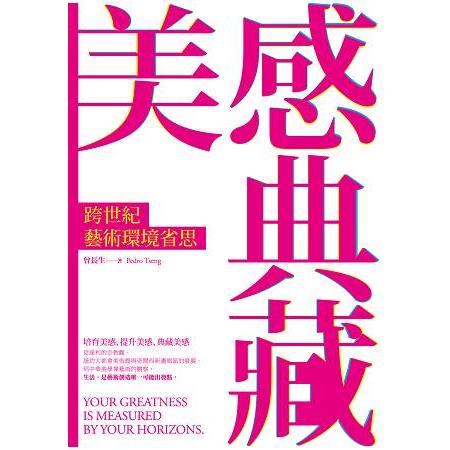

內容簡介

「天才會死,天才的作品不朽」──薩爾瓦多‧達利

從達利的宗教觀、

紐約大都會美術館與奇爾西新畫廊區的發展、

到中華美學禪藝術的觀察,

生活,是藝術創造唯一可能出發點。

培育美感、提升美感、典藏美感

Your Greatness Is Measured By Your Horizons.

整體環境對藝術家的影響,從藝術家的思想、行為、作品,一直衍生到藝術收藏、商業藝術與保存等。藝術不再反映單一的文化,風格化藝術分類已顯落伍,美術館的藝術收藏早已由美學上的愉悅,轉變到大眾藝術的品味上。藝術展覽的全球化發展趨向,多元化媒材的保存問題,在在均是向人類文化與保存的基本觀念提出挑戰。

本書從藝術文化、藝術分類、展覽趨向、美術館發展以及作品保存等面向切入觀察。涵蓋探討達利等藝術家的宗教觀;梵谷的兩性關係對藝術演進的影響;企業典藏與藝術大眾化的趨勢;紐約大都會藝術館的興衰;紐約新畫廊區奇爾西的誕生;中華美學禪藝術的新結構等,期許能帶給每一位讀者不同觀點的美學思考,重新讓藝術豐富我們的生活。

本書特色

*作者為台灣第一位藝術評論博士、台灣美術院院士、聖彼得藝術顧問與專案研究中心創辦人,其深入淺出的筆觸,適合逐漸成熟並重視藝文生活的台灣社會讀者。

*從藝術環境、文化的改變到美術館、各種展覽的發展趨向,一步步引領讀者重新認識藝術帶給生活的美好感動。

目錄

序 跨世紀的藝術省思─千禧年世界美術大趨向

Chapter 1 西方藝術家的宗教觀─從范‧艾克的天使報喜到達利的受難圖像

Chapter 2 二十世紀繪畫大革命─野獸派、立體派與超現實主義

Chapter 3 梵谷藝術魅力的幕後推手─梵谷的兩性關係如何影響其藝術的演進

Chapter 4 從新原始主義到至上主義─俄國現代藝術發展的跨文化表現與幕後功臣

Chapter 5 「新藝術」運動對新工藝設計的影響

Chapter 6 現代設計觀念的源起─德國包浩斯設計革命中的幾何造形觀念

Chapter 7 美國美術館龍頭老大─紐約大都會美術館的滄桑史

Chapter 8 美國企業如何藉藝術提高公司形象─從財力象徵到藝術大眾化

Chapter 9 藝術品真能不朽嗎?─重新反思藝術史的可信程度

Chapter 10 如何吸引與開發博物館資源─建立會員、志工與贊助者

Chapter 11 紐約藝術市場前景─雖未衰退卻呈多元發展趨向

Chapter 12 少數族裔‧女性主義‧同性戀─多元文化認同與族群意識

Chapter 13 從靜波先生文墨交萃─探台灣蓄勢待發的轉型年代

Chapter 14 傷痕‧鄉土‧川美現象─兼談林明哲山藝術的推波助瀾

Chapter 15 從新普普到新雕塑─許東榮談八大跨領域文創經營

Chapter 16 中華美學的特質與未來走向─東方美學新結構:野性思維與跨東方主義

主要參考資料

序/導讀

序

跨世紀的藝術省思―千禧年世界美術大趨向

千禧年的藝術特質是否已經出現,我們先從最新一期《藝術論壇》所推薦的九○年代好書榜中,或許可以發現一點蛛絲馬跡:

1、 沙曼•魯希迪(Salman Rushdie)的《魔鬼詩篇》,衝擊擾亂了時代的正常運轉,使人們瞭解到,世間的判斷與既有的見解,是如此的不可靠;世人所理解的全球文化是如此的脆弱。而藝術的表達策略顯然也逐漸與作品本身無直接關係,後殖民時代的藝術家們,以詮釋與交錯並置的手法去完成他們的混雜作品,結合了傳統與新潮,這已使人們再也分不清「現在」、「現代」、「後現代」、「主體與客體」等的時空關係了。

2、 艾娃•拉傑布爾莎(Ewa Lajer Burcharth)的「領圈―恐怖時代之後的賈奎-路易•大衛藝術」大大改變了人們對賈奎-路易•大衛(Jacques-Louis David)法國大革命以及此時期的視覺藝術描述觀點,她尤其反對傳統藝術史分類方法,以身體與性別做為藝術史分析的主要根據。此書談論的雖然是有關恐怖時代的服飾作品,但其深具啟示性的見解與富挑戰性的資料,已為未來十年及新世紀藝術史的努力方向,樹立了具水準的前例。

3、 新一代的藝術史家:諸如《馬內的現代主義》作者麥可•福萊(Michael Fried),《杜象之後的康德》作者提瑞•德杜維(Thierry de Duve),《現代主義的一般歷史插曲》作者克拉克(T. J. Clark),他們已創造了一種與當代藝術無關的藝術史,他們不僅將之當成歷史來分析,同時還將之視為一種書寫方式。那是一項書寫行為或是說話方式,他們不以任何藝術的定義來限制藝術史的進展,而是以美學與知性的觀點來論述,他們可以說更接近創作與實際的藝術體驗。

4、 艾里克•霍布斯邦(Eric Hobsbawm)的《在時代的後方》,目前正與二十世紀的前衛藝術觀點針鋒相對。這位英國藝術史家的論點很簡單,他認為所謂的前衛藝術的策略,無論是歷史的前衛或是新前衛,均侷限於一個小圈圈中,而無法與大眾產生聯繫關係,也無法適應新的現實環境。前衛藝術的手法已不適合新的世紀,可以說是走在時代的後方,今天大多數的藝術家,正企圖消除藝術與社會之間的界線。

[一、藝術學越來越像新聞學]

我們對上述的論點,尚可從紐約惠特尼美術館最近所舉辦的「美國的世紀:一九○○~二○○○年的藝術與文化」特展,得到進一步的瞭解:

個人的自由與社會的平等,無疑地激勵了二十世紀的藝術發展,如以今天藝術的快速流動性與變動性,來檢視過去的統合造形標準,所有的理念似乎均已過時落伍。然而當代的藝術也的確予人一種如同尚未消化的隔夜晚餐般的感覺。

「美國的世紀」(American Century)的前半段一九○○至一九五○年,是由芭巴拉•哈斯吉兒(Barbara Haskell)所策劃,表達的是現代藝術家的自信與對都市現代生活的響往。而紐約曼哈頓區的摩天大樓,正是此段時期的主要意象,像喬吉雅•歐吉芙(Georgia O’Keeffe)、曼瑞(Man Ray)、查理斯•希勒(Charles Sheeler)曾表現過此主題。三度空間的景觀,自然形成一種都市的神話象徵,它同時對那些在摩天大樓底下勤奮工作的新移民而言,也變成為一種上進求生的無形壓力。

由麗莎•菲利普(Lisa Phillips)策劃的後半段一九五○至二○○○年,卻缺少上述強而有力的描述動力。其所反映的是過去藝術演化的多元化支解碎片,同時也顯現了歷史學與新聞學的不同觀點。「美國的世紀」此一名稱,起源自《時代》雜誌發行人享利•路斯(Henry Luce)的新聞想像,與歷史及藝術並無多大關係,將之勉強硬塞在藝術史的標題上,似有扭曲之嫌。其顯而易見的結果則是,普普藝術、極簡藝術等各類不同性質的藝術運動,均勇猛齊至,而使得最重要的抽象表現主義,在展示中慘遭謀殺,此一美國引以為傲的英勇運動,可以說已被肢解得不成人形,也足以證明了似乎是在否定英雄的存在。

藝術不再反映單一的文化,文化觀光工業已把所有的人們、地方與事物,如加工食品般壓磨成為無思想的產品。許多的文本材料已讓藝術沒有任何呼吸的空間,在前半段裡尚能與作品中帶陰影及色調的文化風景相結合,並以不同的媒材來表現某一地方,但是在後半段的文化景物,卻變成了似未經過消化的歷史片段。過分強調文化脈絡的展示,實際上已限制了觀者欣賞作品本身所散發出來的想像力。

或許在現代民主社會中談藝術,則詩學可能越來越像新聞學了;它更依賴以聳人聽聞的事物,來吸引大眾的注意,而其表達方式也愈來愈誇張,此種民主詩人似乎已不知真理與理想為何物,而只是在創造成堆的怪物。不過就另一層面言,藝術仍然是紐約關心的主要事務,藝術家們仍然愛在紐約的畫廊、雜誌及美術館中一顯身手;人們也喜愛來紐約尋找這麼多愛現的怪物。美國世紀的輝煌成就已逐漸腐化了其榮光與理想,雖然那仍然是一處充滿市場機會與自由選擇的地方,卻沒有一樣東西是你想要的,此種千奇百怪的末世紀感覺,不正是新世紀來臨的前兆嗎?

[二、風格化藝術分類已顯落伍]

再從紐約現代美術館所主辦的「美術館如繆司女神」(The Museum as Muse)巡迴展來看,我們可以察覺出美術館的功能角色,也在逐漸轉變中。

美術館近二十年來經常被一些藝術家抱怨稱,美術館埋沒了許多藝術品,並製造了虛假的藝術史,且其品味低下,美術館只知逢承富有的人而貶降了藝術家。現代美術館在面對如此的無情攻擊下,不得不有所變,甚至於最近還宣稱願意與最不可能合作的P. S. 1另類空間一起舉辦活動,而打破了其一向所堅守捍衛現代主義的神聖角色。同時據現代美術館的策展人吉拿斯登•馬克仙(Kynaston Mc Shine)稱,該館將在其右側設立一非傳統的新展示空間,以配合後現代藝術的需求。

「美術館如繆司女神」的展示內容,被規劃成為不同系列的組合,並呈現出藝術家與美術館之間的不同關係,此種安排避免了嚴格的編年排列,正可將跨越數十年來的主題表現手法做一比較。比方說,當觀者見到一九六○年代所關心的民主與精英主義時,到了一九九○年代已被美術館的商業化趨向所替代;改革的理念可說已由外部深入到內部結構了。美術館的藝術收藏已由美學上的愉悅,轉變到大眾藝術的品味上,而民主自由理念的展現,則可從美術館對精英主義與大眾化訴求的消長上顯示出來。

紐約現代美術館「MOMA 2000」千禧年典藏展策劃人約翰•艾德費(John Elderfield)即稱,傳統藝術史像後期印象主義、野獸派、立體派等風格化分類,已由較具彈性選擇的「身體語言」、「舞者與浴者」、「法國風景」以及「都市環境」等名目代替之,這種強調內容的分類,顯然已放棄了形式主義與藝術史的直線式傳承解說。美術館如此作為也是為了要讓觀者瞭解到,現代主義的誕生時期,遠較該館建館時所規劃的發展還要複雜得多,同時還希望此舉能為觀眾提出一些問題或特別的看法,而不再限定只以既有的定義來進行解讀。如今美術館擬將複雜的現代主義初期發展,劃分為「人民」、「地方」及「事物」等三個部分,分屬於三個樓層展示。

[三、藝術展覽的全球化發展趨向]

在歐洲推出跨世紀系列展覽的,當以科隆的路德維格美術館所主辦的「對話中的藝術世界」(Art worlds in dialogue)為代表,該展覽目的在探索自高更到現在,有關全球文化對話與藝術交流的演化情形,這是繼德國政府將波昂首都遷移到柏林之後,擬以萊茵地區的觀點去體會一下自中央轉移到邊緣的視覺認同經驗。據該館的策展人芭巴拉•迪曼(Barbara Thieman)稱,這次的主題展,與一九八四年紐約的「二十世紀藝術的原始主義」以及一九八九年巴黎的「大地的魔術師」均不相同,它並不強調以畢卡索之類的原始主義作品,來與部落民族的藝術品進行另一次的比較,而是企圖呈現非西方文化在西方藝術中所能接受的程度,這顯然是為了關照近年來藝術的全球化發展,而擬將非西方藝術家納入國際藝壇的自然趨向。

就非西方人的觀點言,或許此類展覽顯得有些似是而非,因為它雖然宣稱要向歐洲中心主義道別,但卻仍然是以歐洲為探索異國文化而進行藝術之旅的出發地,其所建立的編年史與地緣發展,不外乎自歐洲啟航,再包含拉丁美洲、北美洲、亞洲,最後是非洲與澳洲。其歷史方面的對話也僅限於單方的文化變遷,而未能考慮到赴異國藝術之旅的各種不同的深層動機。

在當代藝術的展示方面雖然未能交待整個二十世紀文化變遷的複雜面貌,卻已注意到個別的特殊認同情形,不過將來自非西方國家的藝術家納入國際藝術圈的作法,無疑已是二十一世紀的展覽新趨向。

試閱

一九○五至一九一○年間,繪畫中發生了兩次大的革命,即野獸派(Fauvism)和立體派(Cubism)的出現;而立體派則有分析立體派與綜合立體派的區別;義大利的未來派(Futurism)則宣稱了分析性立體派形式上的局限性;在一九二四年〈超現實主義第一次宣言〉中,布里東定義超現實主義(Surrealism)是純粹的精神自動主義(pure psychic automatism),這些均對抽象藝術的發展影響至深。

[一、現代藝術的開端:野獸派和立體派]

一八八○年,當印象主義(Impressionism)發生危機之時,出現了對形式研討的需要和追求抽象藝術的傾向。塞尚(Paul Cezanne, 1839-1906)、分光主義(divisionism)的秀拉(Georges Seurat, 1859-1891)和象徵主義(symbolism )的高更(Paul Gauguin, 1848-1903),被認為是法國抽象藝術的先驅。一八九○年,摩裡斯。鄧尼斯(Maurice Denis, 1870-1943)為新傳統主義(neo-traditionalism)定義稱:描繪一匹戰馬、一個裸女或任何事件之前,應該記住,一幅畫,從根本上來說,是一個平面按一定的要求塗滿了顏色。一九○五至一九一○年間,繪畫中發生了兩次大的革命,野獸派(Fauvism)和立體派(Cubism)。

1、 從社會條件方面來看,這兩個革命,是追求那種自本世紀開始就已成為我們這個時代特徵的激進主義的結果。

2、 從哲學方面來看,它們是對理性的反抗和柏格森(Herni Bergson, 1859-1941)直覺主義的勝利。

3、 從道德方面來看,它們代表不惜犧牲一切地追求率真的渴望,反對一切習俗和舊道德。

4、 從文化方面來看,它們強調了人道主義的危機,強調了用不著參照舊的東西,就可以建立一種新的秩序信念。

5、 從科學方面來看,理性和推理不一定能完全理解現實,而想像卻有可能發現現實。科學上的發現已揭示了某種神祕的事物,人人都相信自己能揭示更多的祕密,而在這些人之中,畫家是一馬當先的。

文藝復興以來,藝術家們對科學有兩種態度。他們要麼把藝術建立在推理的基礎上,從中取得成果;要麼就以想像的權利為名義,反對科學。野獸派採取了第二種態度,相反地,立體派宣稱用藝術代替科學,或至少創造一種他們自己的科學。正是由於立體派有了理論的武裝,所以他們比野獸派造成了更大的騷動。然而,野獸派與立體派並不是完全對立的。亞波里奈爾(Guillaume Apollinaire, 1880-1918)一九一九年就斷言,一九○六至一九○八年之間的野獸派作品是立體派的序言。事實上,野獸派和立體派兩者都反對,以對事物表象的反應所產生的情感為基礎而進行創作。並聲言,他們想擯棄印象派的感性手法,想接觸更真實更深刻的現實。從這裡,就產生了對傳統文化的否定。事實上,正如高更的大溪地島之行和林保德(Arthur Rimbaud, 1854-1891)的非洲歷險所表現的那樣,他們企圖用轉向反歷史的方法來回避歷史。所以,在視覺表現方面,野獸派和立體派都反對傳統的透視法和古典理想的造型形式,而轉向一種平面上塗滿色彩的繪畫。也就是說,注重色彩絕對的價值和直接表現力。

畢卡索(Pablo Picasso, 1881-1973)在他創作立體派繪畫的第一個時期,受到了非洲藝術的極大影響。而另一位立體派的祖師爺布拉克(Georges Braque, 1882-1963),卻主要是受了野獸派的影響。正如德勞奈(Robert Delaunay, 1885-1941)和勒澤爾(Fernand Leger, 1881-1955)所描述的那樣,畢卡索在他的第二個創作時期,大聲疾呼忠實於機器時代。機器時代的這種神祕性看起來似乎與野獸派形成了尖銳的對比,然而,這種神祕性是設想自己處身於未來的一種手段。

[二、分析立體派與綜合立體派]

分析立體派(Analytical Cubism)代表了一種批判性的思想需求,它通過仔細研究塞尚的不同於野獸派直接表現的繪畫而形成的。一位立體派的畫家,阿伯特。格萊茲(Albert Gleizes, 1881-1953)在古老的藝術形式中,特別是在羅馬式(Romanesque)和哥德式(Gothic)的作品中努力尋找韻律的基本規則,對於古典藝術形式的概念進行重新的估價。立體派儘管是通過機械主義(mechanism)來探討體積,和通過連續的不同透視焦點來重新組合複雜的現象。雖然方法不同,但這種做法所得出的結果與雷哥爾(Riegl)和沃爾夫林(Wolfflin)的純視覺性的理論所得出的結果,實質上是一樣的。另一位理論上的立體派畫家安德列。洛特(Andre Lhote, 1885-1952),也研究過藝術中的幾何形式,他讚賞古典藝術的形式因素,傾心於畢卡索和布拉克。起先,印象主義的傳統被當做浪漫派傳統的一部分。可是在塞尚的手中,這種傳統卻變成了非常有意義的東西,像擺在博物館裡的藝術品那樣經久而堅實的作品。要不是深信自己的感覺,塞尚一輩子也不會取得透過對象而認識它的能力。沒有這種新的感覺,宇宙將受物質的拘限,有了它,表象變得透明,並顯露了它們的本質。

包威爾(J. W. Power )在關於繪畫構圖以及進行幾何圖式分析的著作中稱,對立體主義來說,重視感覺成了評判大師的指導標準。他所有的力量仍是集中於解決立體派的二重性(dualism)問題,對此,他採用的是純幾何性的術語:平面的概念和體積的概念。實際上,這種二重性是由嚴格的觀察分解出來的。顯然,不能為了強調體積而排除平面,也不能為了強調平面而排除體積。這裡同時表露了曖昧性(ambiguity)的態度:既要求不完全破壞傳統地表達創造性的理想和形式上的新東西,也要求儘量實現自我而又不完全否定自然的外貌和情感價值的真實性。

這是胡安•格裡斯(Juan Gris, 1887-1927)的貢獻,這位西班牙畫家和畢卡索、布拉克一樣,是最早的立體派畫家之一。卡恩維勒(D. H. Kahnweiler, 1884-1976)稱,也許可以像拉裴爾與米開蘭基羅相比較那樣,把胡安•格裡斯與畢卡索相比較。格裡斯和拉裴爾是工整、平靜、古典和純淨無瑕的,而畢卡索和米開蘭基羅則是混亂、浪漫和感情強烈的。不過,格裡斯曾用寧可以情感糾正法則(emotions correct the rules)的說法,來回答布拉克的喜歡以法則糾正情感的說法。總之,格裡斯希望把自己綜合的立體派(synthetic cubism)與分析的立體派區分開來:「我一開始先組織畫面,然後把物象確定下來,目的是要創造出不可能與現實中存在的物象相比的物象。正是由於這一點,綜合的立體派不同於分析的立體派。這些物象不是變形而來的。我畫中的小提琴是一個重新創造出來的物體。」

這也就是說,在胡安•格裡斯的作品中,變形的追求乃是他表現了亞波里奈所稱的概念價值的根本手段。他用概念(conceptual)這個詞來說明那種不同於以比擬(parables)或隱喻(metaphors)的手法而直接表現思想的藝術。寧可是中世紀的藝術,而非文藝復興的藝術。所以,立體派雖然一方面把自己說成是注重純粹的情感或色彩的感覺,使裝飾畫蓬勃興起,可是另一方面又間接回到了中世紀強調有關集體或社會價值的藝術,從物體的模式的論述,回到了關於作品精神性特質的論述上來。如果藝術品不再是對大自然的優美的描繪,而是一件實在的事物,也就是說,它不代表它所描繪的對象,而是自己本身成為了一件人造的物。藝術家的活動類似手藝匠的技術操作過程。藝術家既不創造也不發明,只不過服從現實的深刻法則,並能夠在自己身上發現這種法則,同時擯棄自身一切因襲保守的和多愁善感的東西。

[三、從未來派到形式化的新自然主義]

義大利的未來派(Futurism)宣稱了分析性立體派形式上的局限性。未來派中最突出的有雕刻家翁伯托。波丘尼(Umberto Boccioni, 1882-1916)、畫家卡洛。卡拉(Carlo Carra, 1881-1966)和建築家安東尼歐。艾裡亞(Antonio Elia, 1888-1916)。波丘尼強調同時並存(simultaneity)和造型動力主義(plastic dynamism)的體現。波丘尼也像卡拉一樣批評了立體派的靜止和執著於客觀事物。他們堅稱,未來派不再是一門描繪客觀事物的藝術,它要描繪的是精神狀態。他們談到綜合性,卻不是所見物的綜合,而是經驗的綜合。波丘尼說,一匹跑動的馬並不等於一匹靜止的馬在移動。他用運動這個概念代替了馬這個概念,也就是用一個客觀事實代替了另一個。

另一位義大利畫家吉諾•塞維裡尼(Gino Severini, 1883-1966),他的著作涉及對各種形式的結構規律和比例的基本規則方面的研究。可是在塞維裡尼的書中,作為對立面相比較的不再是中世紀和文藝復興了,而是真實的藝術與幻想的藝術之間的比較,是以傳統的古老智慧為基礎的藝術與求助於發明創造和戲劇效果的藝術之間的比較。藝術不過是富於人性的科學。藝術家的目的是按照統治宇宙的法則重建一個宇宙。

阿梅德。奧尚凡(Amedee Ozenfant, 1886-1966)曾堅持要把真立體派和第一次世界大戰以後歐洲藝術中出現的運動和潮流區別開來。這種主張似手很有歷史眼光。雖然有人稱,藝術史首先和主要還是一個關於藝術家的歷史,而不能按照羅輯推理來歸類。但另一個有力的論點是,立體派曾經創造了一種視覺語言,用它迅速地代替了以前一向以其變幻無窮的形態作為繪畫和雕塑語言的大自然的語言。事實上,自立體派以來,所有現代藝術的最一致的看法,都是以其形式化的新自然主義(neo-naturalism)為基礎的,也就是以非再現(non-representational)或非具象(non-figurative)的形式原則為基礎。換句話說,不是以形式的意象,而是以形式本身為基礎。因此,可以把立體派看做是生物學上的屬,而把隨之而來的運動看做是種。喬治•勒梅特(Georges Lemaitre)在他的〈從立體派到超現實主義的法國文學〉中,把立體派的發展分成四個方面:

1、 科學立體派(Scientific Cubism),是這個運動的最早形式。它集中於發現超越感觀幻覺的純真實。

2、 神祕立體派(Orphic Cubism),離開科學立體派的分析過程,努力尋求宇宙意識的神祕性,也就是所謂的整個世界精神的真諦。

3、 有形立體派(Physical Cubism),它其實已向抽象性邁進了一步。其不受物質束縛的純精神,希望在物自身之外創造出有形的東西,使畫家籍以表達出自己的思想。早期立體派描繪的仍然是自然形體的破碎片斷,只不過是以他們的內在自我作為組合的指導;而有形立體派認為可以接受的,只是那些從他們內在意識的深處滋生的,與視覺經驗毫無關係的形式。

4、 直覺立體派(Instinctive Cubism),與柏格森的直覺是一條通向超自然的悟性之路的學說有關。這乃是超現實主義(Surrealism)的自動主義(automatism)的最初形式。

[四、超現實主義革命]

雖然勒梅特討論的是文學,不是視覺藝術,但他的意見對兩者來說是同樣適用的。不過,立體派否認形式作為表現形象時的價值,而把藝術的價值看做是純粹的創作活動,從而打破了隔在各種藝術形式之間的屏障。這是一個超出了理性的世界,一個純粹的存在狀態。事實上,有關超現實主義的最有影響和最關鍵的論述是詩人們作出的。從傑裡(Alfred Jarry, 1873-1907)和亞波里奈爾那裡可以找到最早的超現實主義的詩句。超現實主義這個詞首先出現在亞波里奈爾一九一七年寫的喜劇〈特萊西亞的乳房〉的副標題上。次年,在他的宣言〈新的精神〉中,他重申了以生活本身表現出來的任何形式來提高生活的觀點。

馬塞爾•普魯斯特(Marcel Proust, 1871-1922)則稱:真正藝術的偉大之處在於重新發現,重新把握,使我們認出與我們生活著的這個世界有很大不同的真實。而這個真實正是我們的生活,真正的生活,被最後揭示出來的變得清晰的生活,也就是惟一真正存在的生活。這生活既存在於藝術家的生命中,也存在於個人的生命的每時每刻之中。詩歌跟繪畫一樣,是生活,也跟生活的行動一樣,不是供人批評判斷的對象。杜波斯(Du Bos)認為,批評家的作用與藝術家的創造活動是不可分的。保羅•瓦萊裡(Paul Valery, 1871-1945)也表示過同樣的意見,按照藝術的活動重新改造批評的傾向,批評變成了藝術作品的附屬物。超現實主義的主要評論家是安德列•布裡東(Andre Breton, 1896-1965)、路易•阿拉貢(Louis Aragon, 1897-1982)、保羅•艾呂雅(Paul Eluard, 1895-1952)、吉恩•柯克提歐(Jean Cocteau, 1889-1963)、薩特(Jean Paul Satre, 1905-1981)。他們的原則來自柏格森、佛洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)和存在主義(Existentialism)的非理性主義理論。在一九二四年〈超現實主義第一次宣言〉中,布裡東定義這個運動是純粹的精神自動主義(pure psychic automatism)。這一運動企圖通過文學或其他方式來表示思想活動的真正過程。它是思想的記錄,沒有任何受理性控制的以及美學上或道德上的偏見。布裡東揭示了現實和幻想之間的緊密聯繫,給主觀和客觀之間的區別重新定義,希望在清醒與酣睡、外部與內部、理智與瘋狂、冷靜與熱烈、生活與革命等長期隔離的領域之間建立起聯繫。

當人們自覺到內心具有反對一切傳統的要求時,也就意味著他加入了一場大革命的行列。一件藝術作品可能起到影響甚至是全面修改價值標準的作用,它已經成了評判的準則。畢卡索就曾不停地用真實來破壞表象。因此,批評不再是看其表現得像不像,藝術的價值已經有新興的原則超越了再現事物的原則,它提供的符號使事物的意義更能得到保存。或者說,它在事物毀滅了很久以後,仍存在於符號的常新的生機之中。事實上,布裡東打算把純粹的理論爭辯過程引到批評上來,這種批評是為了搞清楚藝術作品本身的直接性或內部革命力量的合法性。

當布裡東對自動主義的主動性和被動性給予同樣認可時,他超越了歷史上超現實主義的局限性。實際上,超現實主義最初的發現是鋼筆在機械地寫,鉛筆在機械地畫,沒有事先想好的目的,而織出來的卻是一件無價之寶。只有當藝術家在進行創作時努力進入一個完全屬於精神學的領域,這件藝術作品才能被稱為超現實主義的。佛洛伊德已經闡明,這種情感轉化是因為情欲抑制(repressions),不合時宜(timelessness)和受享樂原則(pleasure principle)統治的精神現實代替了外部世界的現實而引起的。而自動主義正是直接通向這個領域的途徑。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價