內容簡介

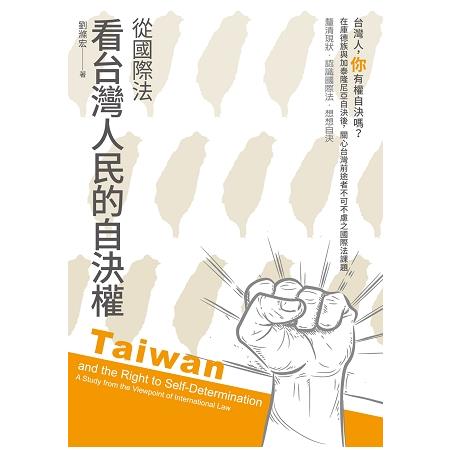

台灣人,你有權自決嗎?

在庫德族與加泰隆尼亞自決後,關心台灣前途者不可不慮之國際法課題

釐清現狀.認識國際法.想想自決

以公民自決的形式決定台灣前途與現代國際法的原則是否相符?

兩岸關係是國際法還是國內法上的問題?

公民自決的結果能否得到國際社會的普遍承認?

本書以國際法的角度,探討台灣自決這一牽動亞太地區的重大課題。本書的作者-德國法學專業的劉滌宏博士,在本書中首先帶領讀者回顧台灣自決的歷史,釐清台灣在國際法脈絡中的國際人格,剖析歐美、蘇聯、中國等不同學派對國際法的詮釋,並透過外蒙、東帝汶等實務上透過自決變更領土的國際案例,進一步探討台灣自決在國際上所面臨的外部制約與挑戰,是了解台灣國際法律地位的重要參考著作。

【特別收錄】〈中國在西藏有主權嗎?〉〈老保釣的新觀點〉兩篇延伸思考

本書特色

◎以公民自決的形式決定台灣前途與現代國際法的原則是否相符?兩岸關係是國際法還是國內法上的問題?公民自決的結果能否得到國際社會的普遍承認?台灣人,你有權自決嗎?

◎在庫德族與加泰隆尼亞自決後,關心台灣前途者不可不慮之國際法課題!釐清現狀.認識國際法.想想自決

目錄

序

導 言

第一章 台灣問題及兩岸隔閡的由來

一 清末之前

二 台灣民主國(1895年5月至10月)

三 日據時代(1895-1945)

四 抗戰勝利以後至今

五 台灣主要黨派對兩岸關係的看法並兼論「九二共識」

第二章 台灣在中華民國名下的國際人格

一 國家的構成要素

二 承認問題

三 中華民國的被繼承問題

四 屬人及屬地最高權

五 保持和平占有現狀的原則

第三章 現代國際法上的人民自決權

一 西方國際法理論

二 《聯合國憲章》及有關公約

三 前蘇聯學者的說法

四 中國大陸學者的觀點

第四章 國際社會中通過自決權改變領土歸屬的實踐

一 外蒙獨立(1921-1945年)

二 德法關於薩爾區歸屬的公民投票(1955年)

三 東帝汶獨立問題(1975-2002年)

第五章 影響台灣人民自決的外在因素

一 兩岸關係的定位:一國兩制、兩德模式及中華邦聯

二 美國的對華政策

三 聯合國決議及國際法院咨詢意見

四 歐盟各國及日本

結論

附錄

中國在西藏有主權嗎?

老保釣的新觀點

序/導讀

這篇論文是14年前的舊作,當時正值台灣政黨輪替,民進黨上台後兩岸關係風波迭起詭譎多變,當時以為隨著局勢發展在三、五年後將使我的論述都成為明日黃花。之後國民黨通過馬英九重新執政,到現在又輪到民進黨坐莊,大陸跟台灣的情勢基本未變,我當時的觀點居然仍有針對性,這真是始料不及的事。

本文是以現代國際法的基本原則作標準,解答一些我們關心的問題,例如台灣在國際上是否不具備獨立國家的要件,而只是中國大陸的一部分?最近巴拿馬與台灣斷交,台灣的國際人格必需要經過外國政府承認嗎?公民自決全民投票是限台灣居民還是包括大陸十四億人?《聯合國憲章》中不得使用威脅和武力的規定,是否適用兩岸爭端?美國在歷史上是無私援華的嗎?

中共一國兩制的實施,必須在消滅中華民國法統,廢除1947年憲法的前提下。隨著大陸與國際接軌採用資本主義的商業規則和市場機制,除政策對企業經營(尤其是與政治權力走得很近的網路公司及房地產開發商)影響頗大外,這與台灣現行經濟制度基本上並無不可調和的矛盾,所謂兩制其實只剩下政權問題,也就是台灣是否願意接受大陸共產黨一黨專政統治的問題。由於大陸綜合國力的提升,隨著時間的推移,台灣的迴旋空間將愈來愈小。本書只從一個側面提供有事實和理論根據的討論框架,讓大家思考台灣究竟能往何處去。

附錄有關釣魚台歸屬及西藏問題的兩篇未發表過的短文,是對中國人「想當然」的看法提供另一個角度的觀點。北京堅持中國對釣魚台及西藏都「有無可爭辯的主權」,而我則有理由認為這還是大有可爭辯的餘地。大陸政法界知識分子對某些敏感問題都只有在黨中央欽定的結論下做文章,萬馬齊瘖的局面看來還要繼續下去。

2017年10月

試閱

【第二章 台灣在中華民國名下的國際人格】

如上所述,台灣三大政黨都是在中華民國的法統下主張維持現狀,唯一的分別是民進黨在其台獨黨綱及《台灣前途決議文》的台獨思想指導下,希望從目前分治的現實出發,漸進式將台灣引向獨立建國的分離之路,而國、親兩黨則主張通過一定的進程最終成為一個統一的中國。

中共當局則認為1949年起中華民國已是歷史名詞,中國在國際上的一切權利與義務均應由其繼承,包括對台灣的主權在內。是否在台灣的「中華民國」國際人格早已喪失?這可以按照現代國際法的原則來衡量一下。

一 國家的構成要素

根據1933年關於國家權利與義務的烏京蒙特維多公約第一條規定,國家作為國際法上的人格必須具備四個條件:

人民;

必須有人民定居的土地(領土);

必須有一個政府;

有與其他國家發生關係的能力。

⊙人民

人民最簡單的定義就是在某一國家領土範圍內一群人的總和,而這人群又處於該國命令及強制力之下。通常人民又常理解為具有公民權的國民。

根據《中華民國憲法》第三條,具有中華民國國籍者為中華民國國民。目前統計,台澎金馬總人口約在兩千三百萬左右(不到全中國人民的百分之二)。按1992年施行的《兩岸人民關係條例》規定,大陸地區人民顯然不具有中華民國國籍,不得自由進出台灣地區(第十條),沒有公民權(第21條大陸地區人民經許可進入台灣地區為公職候選人,擔任軍公教或公營事業機構人員及組織政黨,必須在台灣地區設籍滿十年,但同條例第16及17條有關大陸地區人民來台定居或居留的限制極嚴。另見《總統副總統選舉罷免法》第11條,只限「在中華民國自由地區人民」)。此外,根據《香港澳門關係條例》第38條「民事事件涉及香港或澳門者,類推適用涉外民事法律適用法」,看來香港及澳門居民也均非中華民國國民。

大陸當局在一個中國的大前提下,則視台灣居民為居住在台灣地區的中國公民。

一般說來,台灣方面對大陸地區人民來台限制頗多,具有中華人民共和國國籍者並沒有中華民國國籍,明顯表示兩岸關係是兩個互不隸屬的政治實體之間的關係。

⊙領土

1949年播遷來台的國民政府,其有效統治地區僅為台澎金馬,面積約三萬六千平方公里,佔全國總面積不到千分之四。1947年公佈施行的《中華民國憲法》第四條「中華民國領土依其固有疆域,非經國民大會之決議,不得變更之」,按照同法第26條及64條,領土並應包括蒙古及西藏。

根據1992年公佈的《兩岸人民關係條例》第二條,明確承認國家統一前國民政府統治權所及之地區僅為台澎金馬,但卻指出大陸地區為台灣地區以外的中華民國領土。

1982年中華人民共和國憲法並未按1936年蘇聯憲法的先例,列舉各省、自治區及直轄市的名稱,但在序言中卻強調台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。在領土問題上兩岸形式上均堅持中國的大一統主義。

實際上按照國際法的原則,即使領土的喪失使一個大國變成小國,這個國家的國際人格是不受影響的。

⊙政府

國家權力一般是在民選議會委託下通過政府來實現的,而政府也就是「以法律形式組成的政治權力」。

台灣國民政府的法統是基於1947年公佈施行的《中華民國憲法》及1991年後國民大會通過的歷次憲法增修條文。在保存五院的基本格局下,從現實出發,規定國民大會代表及立法委員在國家統一前均由自由地區人民選出,而所謂自由地區僅為台澎金馬。

根據國際法,一個受到大部分居民習慣上服從並有長久存在的合理希望的政府,可以說是代表這個國家。

2300萬台灣人民目前在台灣通過民主普選選出的總統及國會,其所代表的「中華民國在台灣」的合法性是毋庸置疑的。但在治權並不及於中國大陸,由於歷史遺留下來的原因及國際現實無法廢棄中華民國法統的情況下,為數億人民設計的中華民國五權憲法套用到蕞爾小島,其尷尬可想而知。

⊙與其他國家發生關係的能力

1949年之後雖然治權所及範圍大為縮小,但在其管轄範圍之內台灣的國民政府履行國際義務的能力應無疑義,尤其在1972年以前代表中國為聯合國安全理事會的常任理事國,更可證明。

1971年十月中華人民共和國取代中華民國進入聯合國之後,台灣迄今仍與25個國家有邦交關係,而國際間一般均默認台灣為一個獨立的政治實體。例如1979年中共與美國建交三個月後,美國國會通過了《台灣關係法》,其中第四條乙款規定,「每當美國法律提及或涉及外國和其他民族、國家、政府或類似實體時,這些名稱應包括台灣,這類法律應適用於台灣」。2002年3月26日美台刑事司法互助協定簽字於華盛頓,其內容與美國和加拿大1985年在魁北克簽訂的刑事互助條約相似(均為二十條),這類例子證明台灣確有承擔國際義務的能力。

另外聯合國會員身分與國家承擔國際義務的能力並無絕對關係,瑞士2002年才加入聯合國,1972年中共正式取代中華民國為聯合國安理會的常任理事國,在此之前不能說中共及瑞士均無與其他國家發生關係的能力。

二 承認問題

中國的國際人格已存在了數千年,兩岸目前的分治現狀是國共內戰的延續。從這一點上來說,所謂承認問題實際上是政府承認問題,而不是承認一個新國家的問題,如果台灣獨立更改國名,那就另當別論。兩岸關係複雜之處在於新政權並沒有將舊法統完全消滅並取而代之,而是形成了兩個經過半個多世紀逐漸凝固了的互不相隸屬的政治實體。

國際法上來說,外國政府可自由選擇承認新掌權的政府,或是承認只控制國土一部分的舊政權,甚至是承認該國的流亡政府。根據大國的實踐,一國沒有承認另外一個國家及其政府的義務。1949年國際法委員會在國家權利與義務宣言草案中也明確指出,一國沒有要求另一國給予承認的權利。雖然承認與否基本上是一國政府基於政治上的考慮結果,但一旦決定承認時,則必需要確定被承認國具有必要的法律上的資格,所以也是一種法律行為。

不被承認在國家實踐中一般並不認為是缺乏成為國家或政府資格的證明,例如前述蒙特維多公約第三條確認「國家的政治存在並不依賴其他國家的承認(The political existence of the State is independent of recognition by the other States)」。中共建國十年之後,1959年建交國家才僅32個。雖然台灣目前僅與25個國家有邦交,但均不影響作為國家或政府的資格,而且斷絕外交關係並不影響前此被承認的政府或國家在國際社會的地位。

大陸知名國際法學家陳體強在駁斥西方某些學者的主張時,認為台灣的國民黨政權不能根據有效統治原則和事實主義原則被承認為國家,理由是台灣當時(1981年)之所以能存在,完全是靠美國軍事力量干涉的結果。時過境遷,目前提出的最重要問題應該是台灣民主普選產生的政府及領導人是否合法,因為依傳統國際法原則,一國的合法政府有權請求外國的軍事援助。另外中共官方對不干涉原則的看法也完全是以其政策為導向,例如將1956年秋天匈牙利人民起義定性為「反革命暴亂事件」,無視納吉領導下的匈牙利聯合政府在蘇聯出兵鎮壓前已宣告中立並退出華沙公約組織,周恩來竟稱「根據華沙條約所規定的不可推卸的義務辦事,因此這裡根本不存在蘇聯干涉匈牙利的問題」。與此相反,1968年蘇聯干涉並侵佔捷克的事件中共則對勃列日涅夫主義的「有限主權論」大加撻伐。

承認尚有法律上的承認與事實上的承認之分。前者對承認國來說,被承認國或其政府要能滿足國際法上規定有效參與國際社會所應具有的正式必要條件,所以通常是以建立全面外交關係為結果的承認。後者是非全面的和臨時的,對被承認國未來能否滿足上述條件作出有保留的承認。十月革命之後由於蘇俄政府不願承擔對沙俄政府所負財政義務及對沒收外國人財產的補償問題,蘇聯建國以後很多年許多國家還只給予事實上的承認。如前所引用奧本海的說法,「一個受到大部分居民習慣上服從並有長久存在的合理希望的政府,可以說是代表這個國家,因而有權被承認」。美國及其他許多國家在七十年代與中共建立全面的外交關係,正是基於這有效統治的原則。

1979年中共與美國建交後三個月美國國會通過的《台灣關係法》其中第四條乙款規定,將美國法律適用外國政府及實體時,應包括台灣;與外國政府或類似實體進行或執行計畫、交易或其他關係時,也均應包括台灣,同條丙款規定美國與台灣締結的條約及協定仍繼續有效。第十條丙款規定美在台協會和台在美的北美事務協調委員會享受特權與豁免。奧本海國際法稱,「事實上的承認通常不引起完全的外交交往,也不給予事實上政府的代表以外交豁免權」。美國通過《台灣關係法》對台灣國民政府的待遇遠超過事實上的承認(de facto recognition),應該是介於法律承認(de jure recognition)與事實承認之間的第三種形式(tertium quid),一種非正式的默許認可。這種以國內法的形式單方面的特殊安排,只有美國作為世界唯一的超級強權且與台灣有特別的關係,才能在中共強烈抗議下維持到今天,非其他國家所能效尤,無法成為一種「模式」。

三 中華民國的被繼承問題

與上述承認相似,繼承問題在國際法上也分成國家繼承及政府繼承。由於中華人民共和國是以中國的國際人格繼承者自居,並不是新的國際法主體,所以中共繼承國民政府是以國內革命推翻舊政權的結果,也就是政府的更替。但是問題的複雜性在於國民政府的法統仍存在於台灣,並未完全消滅。按國際法上有效統治的原則,中共只能繼承國民政府在大陸上的一切財產,及在與其建立外交關係的國家中的中國政府所有的動產和不動產。

與繼承有關的一個最有名的案例就是1949年底滯留在香港的原中國、中央兩航空公司71架飛機的產權爭執。按中共的立場,這些飛機的產權為「中華人民共和國中央人民政府所有,受中央人民政府民航局直接管轄」。但1949年12月12日在英國正式承認中共之前,已由國民政府行政院批准,將這批飛機賣給了陳納德的「民用航空運輸公司」。英國的立場是承認的效果不能溯及認為先前所承認的合法舊政府當時的行為無效,但先前事實上的政府當時的作為而以後成為合法的新政府則可追溯為有效。另外中共在此案中堅持國家財產司法豁免原則,對其後在香港法院和倫敦樞密院進行的產權訴訟拒絕應訴,而且主權豁免的立場以後也見於對美國湖廣鐵路債券案。

有關1949年十月一日中華人民共和國政府成立之前國民黨政府與外國政府訂立的條約和協議的繼承,按照政治協商會議綱領第55條規定,是經過審查選擇性的決定是否承認,這與法國大革命及俄國十月革命後的做法類似。

一九六○年代大陸國際法學家周鯁生接受蘇聯法學家的見解,認為1949年之後在階級本質上中國已經變成了一個新的歷史類型國家,因此北京政府「對有關解放以前中國的國際權利義務的處理,作為一種新的歷史類型的國家繼承問題提出是適當的」。鑒於國家繼承在聯合國代表權上可能引出新會員國入會的問題,這種提法以後均不見諸大陸學者的其他論述中。

如前所述,繼承問題是與有效統治原則息息相關的。早在一九五○年代關於中國在聯合國代表權問題上,奧本海就認為一個純粹名義上的當局(台灣)是無權代表該國家的。

由於中華民國在台灣存在的這個事實,在政府繼承的時間上似應以1949年為界。在此之後,尤其是1988年兩岸人民互相來往之前,台灣經濟發展與大陸毫不相干,如果硬要全盤繼承是講不通的。在有關《台灣關係法》的聽證會上,美國副國務卿就認為1949年以前取得的外交財產應屬於北京政府,而其外匯資產是由台灣人民賺得的,應保持現狀。

值得一提的是台灣當局似已間接承認中共在大陸對國家財產的繼承權,因為按《兩岸人民關係條例》第39條規定,「大陸地區之中華古物,經主管機關許可運入台灣地區公開陳列展覽者,得予運出」。所謂的「中華古物」應非以私人收藏為限,大陸國家博物館及畫廊原國民政府所有的珍藏亦應包括在內。

四 屬人及屬地最高權

根據奧本海國際法的說法,國家作為國際人格者,是享有獨立與屬地(即領土主權)及屬人(統治權)的最高權。

領土主權是指一國對其領土享有最高權力,領土主權不容許侵犯,國家享有排他的領土管轄權。主權在排斥對於另一國家的依附而言,主權就意味著獨立。而這一點正是大陸把兩岸關係定位在內政問題上的原因,以中國主權不容分割為由,對抗外國的干預。但這畢竟是單方面的主張,與兩岸分治的現實情況並不吻合。

目前在台灣的國民政府其法統是基於1947年公佈實施的《中華民國憲法》,其中第四條規定,「中華民國領土依其固有之疆域,非經國民大會之決議不得變更之」。為了遷就現實情況,基於有效統治原則,務實地在《兩岸人民關係條例》第二條第一款中,承認政府統治權在國家統一前僅及台澎金馬;第十條規定大陸地區人民非經主管機關許可,不得進入台灣地區,違反者可不待司法程序之開始或終結,逕行強制出境(第十八條第一款)。由這個例子可以看出,大陸對台灣地區並未有任何實質上的管轄權。另外《中華民國憲法》第三條規定,具有中華民國國籍者為中華民國國民,並根據第十條規定享有居住及遷徙之自由,大陸地區人民顯然不在此列。

台灣的國民政府在台澎金馬治權範圍之內,確實享有屬人及屬地最高權,例如:

刑法第三條「本法於在中華民國領域內犯罪者,適用之」,第九條「同一行為雖經外國確定裁判,仍得依本法處斷」。

所得稅法第二條「凡有中華民國來源所得之個人,應就其中華民國來源之所得,依本法規定,課徵綜合所得稅」。

以上規範對象顯然包括本國人及外國人。

主權還表現在國家除自願接受條約限制外,可以自由處理它的國際事務,尤其是簽訂條約,派遣及接受外交使節之權,也就是憲法第141條規定,「中華民國之外交,應本獨立自主的精神,平等互惠之原則……」。與台灣中華民國保持邦交的國家仍有25個,完全可以承擔在主權所及的領土範圍之內的國際義務。受制於大陸官方立場,「中華人民共和國政府是代表全中國人民的唯一合法政府,台灣是中國的一部分」,客觀上中華民國的國際活動空間縮小,但這並不影響其1949年遷台以來具有的國際人格,尤其是一個政治實體的主權並不因另一主權國家單方面在沒有有效統治的情況下,僅憑提出的全面繼承的主張而消失。上述獨立自主與美國簽訂的刑事司法互助協定就是一個很好的例子。

五 保持和平占有現狀的原則

戰後以德國文格勒為代表的國際法學家認為,原先統一的國家由於內戰的原因,交戰雙方各自擁有一塊地盤及居民,並能對之行使有效的統治權,而兩者均以國家的形態(Gebilde)出現,這種情況應適用《聯合國憲章》第二條第四款不得使用威脅及武力的規定,他特別以中共及台灣之間的關係為例。很明顯地,半個多世紀以來兩岸因內戰結果形成的分治局面並不是純粹內政問題。

國際法及聯合國的宗旨最重要的就是維持國際和平及安全,經過兩次世界大戰,人類深深感到沒有和平的環境,其他民主、自由、人權及經濟文化的發展均是空話。因此聯合國對使用武力解決糾紛的權利儘量限制到最低限度,甚至傳統國際法准許的以武力奪回非法占領的土地也在禁止之列。換句話說,誰首先在實際占有的領土之外使用武力,誰就是侵略者,而其結果則是任何以武力改變現狀的行為都是違反不使用武力的原則,因而是不符合國際法的。

在解決領土歸屬的國際爭端中最重要的一個原則就是保持和平占有現狀,而其先決條件則是和平占有必須是經久的及有生命力的,保證現狀的穩定和未來的安定,也就是說現有政權能提供一個持久不變的秩序和制度,以保障能承擔國際法上的義務。只有在法律的穩定性和可靠性以及和平的大前提下,國際法才承認隨著時間的推移所形成的事實為合法,即事實產生權利(ex factis ius oritur)的原則,兩岸分治半個多世紀的現實正是這理論最佳的詮釋,而國際習慣法上的原則「和平(安寧)不可擾」(quieta non movere)也是這論點的基礎。總而言之,內戰中分裂的新國家(Neustaat)及剩餘國家(Reststaat)之間的武裝衝突不是內政問題,而且由於內戰雙方並不都是聯合國會員國,所以應該適用《聯合國憲章》第二條第四款不得使用威脅及武力以及同條第六款應保證非會員國遵行上述原則的規定。

1954年中共,印度及緬甸共同倡導的「和平共處五原則」(即互相尊重主權和領土完整,互不侵犯,互不干涉內政,平等互利及和平共處)內容基本上與保持和平占有現狀的原則相似,但適用範圍只限於國家之間,國共內戰雙方的關係依中共官方的立場來說是純內政問題。其實《聯合國憲章》第二條第七款「不得認為授權聯合國干涉在本質上屬於任何國家國內管轄之事件」並不適用於安理會按照憲章第七章於斷定「任何和平之威脅,和平之破壞或侵略行為之是否存在」(第39條)後,著手採取執行措施的情形。另外對於第六章爭端之和平解決,安理會中爭端當事國按憲章第27條第三款規定,不得投票。

中共在領土問題上其實也遵守和平占有現狀原則,例如俄國違反1858年不平等的璦琿條約占有東北江東64屯,但北京方面迄今未提出返回要求。另外1969年中蘇邊界問題上,中共也有相似的立場。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價