活動訊息

內容簡介

隨著網路興盛與紙本的漸趨衰微,「結黨營詩」的詩刊時代是否已經結束?面對時代的洪流也許我們無力逆轉,但辦好一份扎扎實實提供創作並探索臺灣詩學的專業刊物,理應是所有學院詩人所無法逃避的使命。《臺灣詩學》二十五年來的堅持已樹立一個值得肯定的典範,過去的承擔是如此堅持,未來的歷史也將持續瞻望。——林于弘(臺北教育大學語創系教授)

詩社是情感或理念結合下形成的團體,刊物則為詩社同仁執編與發聲的園地。一部資料彙編就算再怎麼厚,恐怕都難以呈現臺灣詩學季刊社走過二十五年的全貌,但至少它能夠證明,同仁欲以詩學與歷史競走之志向。——楊宗翰(淡江大學中文系助理教授)

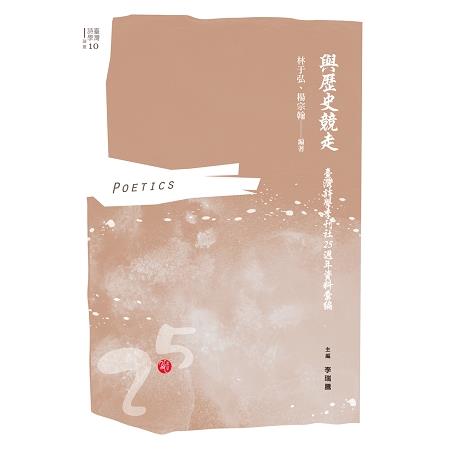

本書輯錄臺灣詩學季刊社歷年重要文獻與影像紀錄:「回首來時路」選錄李瑞騰、蕭蕭、白靈、蘇紹連、向明等詩人發表精華;「刊物紀事」為《臺灣詩學季刊》、《臺灣詩學學刊》、《吹鼓吹詩論壇》篇目彙編與歷年大事記;「存影成詩」則有刊物封面書影、重要活動照片,不僅具有珍貴的史料價值,更承載臺灣新詩發展史的世代論述與情感!

本書特色

臺灣詩學論叢系列書之一

《臺灣詩學季刊》以論說臺灣詩學為其立刊宗旨之一,大部份同仁都在大學任教,能寫詩,亦都有現代新詩的論述能力,策劃編印「臺灣詩學論叢」,將收入有關臺灣現代詩的專著、論集、詩話等,初期將以同仁為主,未來不排除擴大徵稿,希望每隔一段時間可以出個幾本。第二批共有六本,包括向明的《詩人詩世界》、蕭蕭的《新詩創作學》、白靈的《新詩跨領域現象》、陳政彥的《身體.意識.敘事──現代詩九家論》、蕓朵的《濛濛詩意──蕓朵論新詩》和林于弘、楊宗翰的《與歷史競走──臺灣詩學季刊社25週年資料彙編》。叢書有總序,各本有自序,內文可分輯,最後或有附錄,如作者詩學年表等。期待本論叢能朝跨領域整合的大方向前進,為臺灣現代詩學的建設,略盡棉薄之力。

創立於1992年的臺灣詩學季刊社,迄今已歷二十五年,所創之《臺灣詩學季刊》、《臺灣詩學學刊》和《吹鼓吹詩論壇》,可視作臺灣在世紀之交的代表詩刊。本書完整輯錄歷年各期刊物編目、珍貴書影與活動照片、大事記。

目錄

【臺灣詩學論叢】第二輯 總序/李瑞騰

【回首來時路】

《臺灣詩學季刊》第1期〈發刊辭〉/李瑞騰

與時潮相呼應―臺灣詩學季刊社15週年慶/李瑞騰

臺灣詩學季刊社及其詩刊/李瑞騰

跨世 紀與跨領域的詩學詩藝――臺灣詩學季刊社20週年慶/蕭蕭

與時 俱進•和弦共振――臺灣詩學季刊社成立25週年/蕭蕭

詩刊時代的結束――兼憶臺灣詩學季刊的「竄起」/白靈

走入網路文學論壇的社群場域/蘇紹連

《臺灣詩學》刊務1992年~2003年/蘇紹連

那一年――回想《臺灣詩學》的出生/向明

【存影成詩】

刊物封面

活動照片

【刊物紀事】

《臺灣詩學季刊》編目(1-40期)

《臺灣詩學學刊》編目(1-30期)

《吹鼓吹詩論壇》編目(1-30期)

臺灣詩學季刊社大事記(1992-2017)

【編後記】

如何臺灣?怎樣詩學?/林于弘

以詩學,與歷史競走/楊宗翰

序/導讀

如何臺灣?怎樣詩學?

林于弘

1990年代是臺灣現代詩學轉型的重要關鍵,在1980年代詩社詩刊的暴起暴落後,以學院出身為主力的組合,也在主客觀環境的成熟下應運而生。於是「臺灣詩學季刊雜誌社」乃在1992年12月創辦,創設社員共有:尹玲、白靈、向明、李瑞騰、渡也、游喚、蕭蕭、蘇紹連等八人,首任社長由向明擔任。關於詩社的成立宗旨,可由〈發刊辭〉一窺究竟:「站在九○年代臺灣的土地上,我們無可避免的選擇以臺灣為中心來建構現代詩學。所謂以臺灣為中心,首先必須心中有臺灣,我們願以最大的誠信和熱情,從根本上清理臺灣的詩之經驗:我們曾經有過什麼?它們是如何形成的?其變化軌跡如此?現在又是一種什麼樣的面貌?在特定的歷史和地理條件底下,它和四周到底有過什麼樣的關係?現今又是如何的交流?而當我們以臺灣為中,究竟能規劃多大半徑的詩之版圖,而又能夠給予所有權一種合理的解釋?我們將以學術的態度和方法來面對這一個充滿挑戰的課題。朝此目標前進,我們所確定的編輯與活動之原則是:歷史與現實兼顧,理論和實踐並重;不割裂現代詩的任何一條史線,不隔絕臺灣以外的任何一地詩壇。我們希望能夠整合詩學人力,以媒體的有效編輯和活動,書寫臺灣詩史,開創現代新詩的新紀元。」

總的來看,此一集合聚焦的共識有二:「一是為臺灣新詩的創作與發達,貢獻心力,二是為建立臺灣觀點的詩學體系,累積學力。」因此,「挖深織廣,詩寫臺灣經驗;剖情析采,論說現代詩學」也成為『臺灣詩學季刊雜誌社』目標顯著的文字logo」,這樣的見識,也形成「臺灣詩學季刊」努力持續的動能所在。

《臺灣詩學季刊》是詩社首份對外刊物,也是一本兼有創作與評論的綜合性詩刊。創刊號推出「大陸的臺灣詩學」專輯,聚焦並批判大陸出版有關臺灣詩學的著作,獲得兩岸詩人與研究者的普遍關注。

《臺灣詩學季刊》在1992至2002的十年間,經歷向明、李瑞騰兩位社長,白靈、蕭蕭兩位主編,以季刊方式發行四十期25開本的詩雜誌,評論與創作同步,在眾多偏向詩作發表的詩刊中獨樹一幟。不論是從創作的角度來看,或是從評論的方向思考,都足以成為臺灣在世紀之交的代表詩刊。

2003年起,《臺灣詩學季刊》刊名更動為《臺灣詩學學刊》(半年刊),逐漸轉型成以學術論文為主的刊物,版型也擴增為20開本,這是臺灣地區第一本現代詩專業學刊,並通過THCI的學術期刊審核。學院詩人向陽指出:「《臺灣詩學季刊》的組成同仁除向明為元老詩人外,其餘參與創辦者都是當時在詩壇與文化、學術界中具影響力的中壯代詩人群,他們多半具備創作、評論、研究與教學的跨領域才幹」。創社社長向明也表示:「建議創刊的人多為學院中的學者詩人,深知詩必須挖深織廣、剖情析采,建立現代詩學的張本,將我們這一代的寫詩經驗留下存證。」是以如此轉向「學術化」的趨勢,也是自然而然。

至於在創作的部分,《臺灣詩學網路創作版》創設,也分列「詩作投稿區」、「論述投稿區」、「超文本投稿區」、「臺灣詩學詩戰場」和「臺灣詩學新聞臺」等五區,其規模和之前頗有過之,另關於載體轉換,嘗試紙本精華化與利用網路特性的企圖,也在新世紀初加以實踐。2003年6月,蘇紹連提議建構BBS詩論壇,經議決後建立「臺灣詩學•吹鼓吹詩論壇」網站。2005年9月《吹鼓吹詩論壇》(初為半年刊,2015年6月第21號起改為季刊)以紙本方式出版,且由蘇紹連(米羅•卡索)擔任主編。至此,「吹鼓吹詩論壇」也逐漸成為創作的主流,而「臺灣詩學」特殊的「一社兩刊」現象也正式成形。

《臺灣詩學學刊》先由鄭慧如開端,接續是唐捐和林于弘,《吹鼓吹詩學論壇》則由蘇紹連主事,兩者目前皆穩定出版,這也是新世紀以來,觀察臺灣新詩創作與評論的指標刊物。古遠清在《臺灣當代新詩史》就指出:「在詩壇興起一片詩亡之歎的情況下,《臺灣詩學季刊》的『竄起』」,打破了詩壇沉寂的氣氛。」張雙英在《二十世紀臺灣新詩史》也明言:「有一群兼具詩人與學者身分的人士用集資的方式,創辦了《臺灣詩學季刊》。這一項具體行動的意義可說是非常深長,影響也非常綿遠。因為它標注著『新詩』終於跨進了學界,使新詩獲得了學界的研究力量。」「臺灣詩學」在相關研究的質量累積,肯定是臺灣新詩不容忽視的成就。

然而,也如李瑞騰在〈與時潮相呼應―臺灣詩學季刊社15週年慶〉所言:「我們站在上世紀九十年代,面對臺灣現代新詩的處境與發展,存有憂心;對於文學的歷史解釋,頗為焦慮。我們選擇組社辦刊,通過媒體編輯及學術動員,在現代新詩領域強力發聲,護衛詩與臺灣的尊嚴。」這是對詩藝的執著,對臺灣新詩史、新詩學的歷史承擔。《臺灣詩學》的歷史使命如此昭然若揭,從此展開跨越世紀的不懈奮鬥旅程。

至於蕭蕭也在〈「跨世紀與跨領域的詩學詩藝」―臺灣詩學季刊社20週年慶〉表示:「二十年來,『臺灣詩學季刊雜誌社』以『臺灣』、『詩學』為主體、為基地,但不以「『臺灣』、『詩學』為拘限,不以『臺灣』、『詩學』為滿足,下一個二十年,全新的華文新詩界,臺灣詩學將會聯合所有愛詩的朋友,貢獻出跨領域、跨海域的詩學與詩藝,一起發光且發亮。」

這個跨越世紀的詩社(刊)已將慶祝成立25週年的到來,誠如創社元老白靈所言:「平面詩刊是一群詩人和學人以耐心和『慢心』粘合而成,它們往往是中壯一代以上的詩人投注畢生心力的無形殿堂。」但隨著網路興盛與紙本的漸趨衰微,「結黨營詩」的詩刊時代是否已經結束?面對時代的洪流也許我們無力逆轉,但辦好一份扎扎實實提供創作並探索臺灣詩學的專業刊物,理應是所有學院詩人所無法逃避的使命。《臺灣詩學》二十五年來的堅持已樹立一個值得肯定的典範,過去的承擔是如此的堅持,未來的歷史也將持續瞻望。

編後記

以詩學,與歷史競走

楊宗翰

加入臺灣詩學季刊社成為社務委員,於我個人是個意外,卻也好像沒那麼意外―兩年半前我赴淡江中文系任教,始受邀加入「臺灣詩學」這個同仁團體;但早在二十多年前誠品書店一場詩活動上,《臺灣詩學季刊》便成為我生平第一本購買的詩刊。十分稚嫩卻是我首篇評論文章〈擺盪:論楊牧近期的詩創作〉,蒙主編白靈不棄,竟能在該刊第14期現身。連初次擔任網路版主的短暫經驗,也獻給了蘇紹連策劃之吹鼓吹詩論壇「現代詩史」區。臺灣詩學的同仁群、紙本版跟網路版,陪我一路走過個人詩寫與詩學的「青春期」,並容許吾輩於其園地上學習、發表及反思。故當臺灣詩學季刊社要歡欣慶祝25週年之刻,我自然沒有理由推託,遂和林于弘教授(詩人方群)聯手接下了整理資料彙編的工作。我跟「臺灣詩學」相識甚早、相戀甚晚,唯希望能相伴甚久。今日這部《與歷史競走:臺灣詩學季刊社25週年資料彙編》,便既是過往歷程之記錄回顧,亦盼增益繼續前行的壯志雄心。

雖云創社/刊宗旨標舉「挖深織廣,詩寫臺灣經驗;剖情析采,論說現代詩學」,「詩寫」與「論說」兩者理應並重;但實際上臺灣詩學的初始成員多在大學專任教職並從事現代詩研究,此組合堪稱是臺灣現代詩刊/文學期刊史上的創舉。當1992年12月《臺灣詩學季刊》第一期推出「大陸的臺灣詩學」專題,並舉辦同名研討會在海峽兩岸強力發聲、引起震撼,彷彿更奠定了「論說」在社/刊中的地位及份量。當代詩學研究遂成為其饒富特色的鮮明印記,強烈的學院菁英色彩也讓自身迥異於其他詩社/刊(後期才增加了以創作為主的「吹鼓吹論壇同仁」)。若從過往歷史考察,「臺灣詩學」並非第一個欲以全國性組織來凝聚詩學研究人才的團體。1988年3月出版的第四期《臺北評論》上,就刊載了該年元月「臺灣現代詩學研究會」的發起會議記錄,參與討論者有張漢良、李瑞騰、蕭蕭、白靈、王添源、林燿德、孟樊、黃智溶、游喚、羅青、焦桐、陳義芝、趙衛民、林煥彰等二十多人,皆為彼時臺灣北部重要的現代詩研究者。可惜開完這個聲勢浩大的發起會議後,此「研究會」便不再舉辦任何活動或出版刊物,同仁紛紛獨立研究、各自打拼去了。這批當年詩學研究的「新銳」,今日論年齡皆已過六十;論資歷,則大多躍升為學術界大老或文化圈領袖。臺灣詩學季刊社雖始終無「研究會」之名,但我以為兩者的成立理念與運作規劃,其間不無可相互呼應之處。參與倡議「研究會」的李瑞騰、蕭蕭、白靈三人,更一直是「臺灣詩學」25年來能夠維持下去的關鍵要角。若從這個角度來觀察「臺灣詩學」創社/刊迄今的足跡,四分之一個世紀以來在五項任務上已有一定成績:

(一)組織各世代新詩研究人才

(二)學術化當代詩歌焦點議題

(三)累積對於新詩的批評實踐

(四)直面本地文學的歷史書寫

(五)以臺灣為本積極向外發聲

這本《與歷史競走:臺灣詩學季刊社25週年資料彙編》所錄文獻【回首來時路】,與《臺灣詩學季刊》、《臺灣詩學學刊》、《吹鼓吹詩論壇》【刊物編目】,便可謂是以上五項任務的閱兵典禮―而這些都還沒加上網路版「臺灣詩學•吹鼓吹詩論壇」(www.taiwanpoetry.com/phpbb3/index.php)裡,眾多觀念交鋒及留言激辯。

就算不含同仁在「臺灣詩學」名號下出版的論集或詩集,從1992年創立迄今共25年間,40期《臺灣詩學季刊》、30期《臺灣詩學學刊》與30期《吹鼓吹詩論壇》加起來就已滿一百部,其存在即是對詩史最為雄辯的說明。臺灣詩學近年來選擇同時發行規範嚴謹的「學刊」跟活潑出格的「吹鼓吹」,這種一社雙刊的運作模式,在歷來眾多臺灣詩社/刊中亦屬罕見。「吹鼓吹」原生於網路,復現於紙本,選錄詩篇與各期主題皆備受矚目,可說替「臺灣詩學」過往略顯凝重的學院風貌,增添一些前衛實驗與顛覆性格。《吹鼓吹詩論壇》一向歡迎自認有滿腔詩血、亟待發表的文學青年來稿,也不曾在網路上各大、小場詩論戰中缺席。與「大眾媒體」報紙副刊相較,詩刊的讀者數量當然還遠不能及。但副刊編輯顧慮到多數讀者偏愛娛樂性較強的「中額」(middle-brow)之作,對前衛詩篇往往避之唯恐不及。詩刊的讀者卻是另一種人―自認也甘於是「小眾」、對主導文化裡的中產作品基調深感不滿、對另類手法與實驗企圖懷有期待―故更傾向擁抱各式前衛詩篇。《吹鼓吹詩論壇》讓這些「小眾」有機會聚在一起發聲、交流跟論爭(無須諱言,「吹鼓吹」曾多次成為詩論戰的中心或目標)。

詩社是情感或理念結合下形成的團體,刊物則為詩社同仁執編與發聲的園地。一部資料彙編就算再怎麼厚,恐怕都難以呈現臺灣詩學季刊社走過25年的全貌,但至少它能夠證明,同仁欲以詩學與歷史競走之志向。若問未及參與輝煌過往的我還有什麼「個人期待」,應該就是:臺灣詩學季刊社未來能否形成一個強而有力、提出主張的詩學「詮釋團體」?

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價