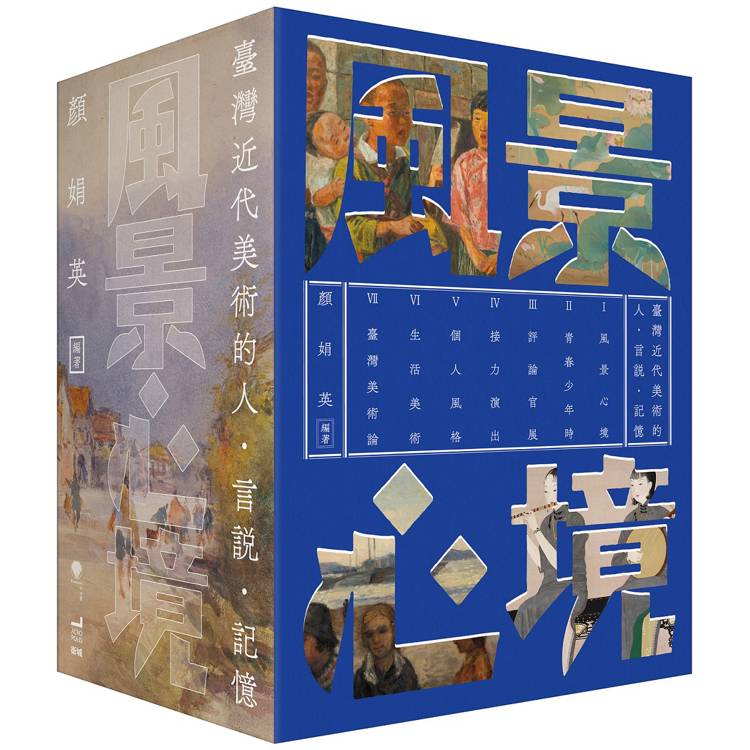

【電子書】《風景心境》【七冊套書】

內容簡介

絕版24年的經典,因讀者響應而重生——

2025年感動人心的臺灣近代美術史經典《風景心境》絕版重生計畫

看見藝術家親自訴說的時代心聲

見證臺灣近代美術史記憶與土地情感在新時代的延續

在歷史的長河中,風景從來不只是外在的自然景色。每一座山與每一條河、每一片田野、每一座城市,都是無數人心中記憶與情感的投射。

我們看到的風景,是時代變遷的痕跡,也是個人心境的映照。

當我們看見一幅畫、一段文字、一件作品時,我們其實也在看見一個時代裡,人們如何感受世界、如何訴說自己。

風景是時代的臉孔,心境是個體的聲音。

在這兩者之間,我們或許能找到一條通向歷史深處,也通向自己內心的路。

本書收錄1907至1945年間,畫家與藝文評論家在報章雜誌上的發表言論,黃土水、陳澄波、陳植棋、李石樵、石川欽一郎、鹽月桃甫、立石鐵臣……他們熱烈談論關於寫生、社會批判、各種對臺灣生活的觀察與思索,讓藝術家們親自為你講述那段不斷探問「我們是誰?我們如何描繪自己?」的歲月,重新感受臺灣史上曾有一段如此熱烈懷抱期待,相信能以藝術建設家園的時光。

♦︎隨書贈品♦︎ 「石川欽一郎 Tattaka 行旅路線圖」 86 × 62 公分雙面大海報

正面|1914年臺灣總督府出版ハック大山、霧社五萬分之一地形圖

反面|石川欽一郎 Tattaka行旅路線圖

贈品說明:石川欽一郎於 1907 年首次來臺,1909 年奉總督佐久間左馬太之命,踏查南投 Tattaka(立鷹)一帶隘勇線,沿途以寫生紀錄風景,留下珍貴的殖民調查資料,並撰寫成〈タッタカ(Tattaka)的回憶〉一文。

此海報正面復刻 1914 年臺灣總督府民政部蕃務本署出版《五万分一蕃地地形圖守城大山第三號——ハック大山》、《五万分一蕃地地形圖守城大山第四號——霧社》兩幅地圖。其多數地名可與石川記述逐一對應。背面結合兩張地圖,重新考證〈タッタカ的回憶〉所述地點與路徑,標示石川當年行旅與寫生軌跡,呈現戰地紀錄作為歷史地貌與殖民者美學視角交錯的視覺敘事。

*特別感謝黃智偉(漢珍數位圖書股份有限公司總編輯)提供珍貴地圖,並繪製石川欽一郎行旅路線圖

♢本書特色♢

一、新收錄四篇近年新發現資料譯文

‧黃土水〈過渡期的臺灣美術〉(收錄於 二、青春少年時)

‧鹽月桃甫〈赤島社第一回展所見〉 (收錄於 四、接力演出)

‧鹽月桃甫〈憶往成長〉(收錄於 五、個人風格)

‧顏水龍〈原始秘境─紅頭嶼風物誌〉(收錄於 六、生活美術)

二、每冊收錄顏娟英教授撰寫之卷首導讀與卷末深度閱讀專文,滿足讀者對掌握臺灣美術知識的入門與進階需求

三、以七大重要主題分冊,鳥瞰臺灣近代美術重要議題,好閱讀、好攜帶

四、全面更新藝術作品圖片及其藏地資訊,並收錄各式珍貴剪報、老照片等超過500張圖版,全彩印刷

五、首度公開,獨家揭示新資料:

‧黃土水在東京的大理石雕刻老師,奧堤里歐.佩西的作品照片公開──與「甘露水」同年入選第三回帝展的裸女石雕「生命之泉」

‧臺展第一回審查員鄉原古統,超過五十年未再面世的巨幅花鳥畫「南薰綽約」三曲屏風最新照片

‧最新考訂石川欽一郎1909年南投隘勇線踏查的寫生紀錄行旅路線,重現最精確的路徑圖

六、金獎設計師徐睿紳操刀絕美裝幀,以藝術家作品與透明書封交織設計,象徵時代、語言記憶的層疊,映照臺灣山海青綠色彩,在每一次翻開閱讀時,親觸風景與心境的交會。

♢分冊主題簡介♢

第1冊 風景心境

曾吸引無數日本畫家遠道而來,探索心之所向,那是怎樣的臺灣風景?

本冊收錄來臺與在臺日人畫家的寫生行旅、風景鑑賞、戰時創作等紀錄,描繪出從風景到心境的轉折過程。透過異鄉人的眼睛,感受他們對臺灣風土的深刻情感,並為我們留下許多已然消逝的風景記憶。

第2冊 青春少年時

在年輕人的意氣風發中,看見藝術家養成的時代,看見驚人的成長軌跡。

本冊呈現現代觀念下藝術教育的雄心與抱負,以及對家鄉文化的深刻思索。收錄黃土水〈出生在臺灣〉、陳清汾〈巴黎管見〉、陳澄波〈美術的回響〉等經典文章,重現一個青春燦爛、理想熾熱的時代。

第3冊 評論官展

臺灣美術展覽會是怎樣一場令人熱血沸騰的盛會?

本冊收錄多位藝術家對各屆臺展的概評、互評、趣談與批判,串連起南國美術殿堂的傳奇故事。透過熱烈的評論對話,看見展覽場內外,臺灣近代美術自覺萌芽的脈動。

第4冊 接力演出

在官展之外,民間美術團體如雨後春筍般興起。

本冊集結畫家、記者、教師、考古學者、收藏家、文化人、編輯、文學作家、音樂家、教授等百家爭鳴的藝術評論與欣賞記錄,展現百花齊放的競演盛況,尋找屬於臺灣自己的藝術特色。

第5冊 個人風格

在眾聲喧嘩中,映現出最具代表性、最富個性的藝術家身影。

本冊收錄鹽月桃甫論顏水龍、小澤秋成評陳清汾、蕭金鑽追憶陳植棋、永山義孝析立石鐵臣、倪蔣懷談石川欽一郎、立石鐵臣評藍蔭鼎、野村幸一論陳進等珍貴記述,細細勾勒出個人風格在時代洪流中的璀璨光芒。

第6冊 生活美術

在展覽場之外,還有另一種深植生活的藝術之美。

本冊聚焦於書法、雕刻、建築、工藝等領域,呈現藝術與日常生活緊密結合的面貌。從民俗工藝的趣味到生活美學的實踐,讓我們看見臺灣美術未來的另一種可能。

第7冊 臺灣美術論

在世界戰火蔓延、新舊秩序激烈碰撞的年代,臺灣也在經歷著屬於自己的文化轉折。

藝術家與文化人熱烈地思索著:臺展該如何改革?畫壇應如何覺醒?

本冊收錄關於「什麼是美?什麼是藝術創作應有態度?」等重大命題的思辯與討論,展現出一個文化自省、藝術革新的時代脈動。

2025年感動人心的臺灣近代美術史經典《風景心境》絕版重生計畫

看見藝術家親自訴說的時代心聲

見證臺灣近代美術史記憶與土地情感在新時代的延續

在歷史的長河中,風景從來不只是外在的自然景色。每一座山與每一條河、每一片田野、每一座城市,都是無數人心中記憶與情感的投射。

我們看到的風景,是時代變遷的痕跡,也是個人心境的映照。

當我們看見一幅畫、一段文字、一件作品時,我們其實也在看見一個時代裡,人們如何感受世界、如何訴說自己。

風景是時代的臉孔,心境是個體的聲音。

在這兩者之間,我們或許能找到一條通向歷史深處,也通向自己內心的路。

本書收錄1907至1945年間,畫家與藝文評論家在報章雜誌上的發表言論,黃土水、陳澄波、陳植棋、李石樵、石川欽一郎、鹽月桃甫、立石鐵臣……他們熱烈談論關於寫生、社會批判、各種對臺灣生活的觀察與思索,讓藝術家們親自為你講述那段不斷探問「我們是誰?我們如何描繪自己?」的歲月,重新感受臺灣史上曾有一段如此熱烈懷抱期待,相信能以藝術建設家園的時光。

♦︎隨書贈品♦︎ 「石川欽一郎 Tattaka 行旅路線圖」 86 × 62 公分雙面大海報

正面|1914年臺灣總督府出版ハック大山、霧社五萬分之一地形圖

反面|石川欽一郎 Tattaka行旅路線圖

贈品說明:石川欽一郎於 1907 年首次來臺,1909 年奉總督佐久間左馬太之命,踏查南投 Tattaka(立鷹)一帶隘勇線,沿途以寫生紀錄風景,留下珍貴的殖民調查資料,並撰寫成〈タッタカ(Tattaka)的回憶〉一文。

此海報正面復刻 1914 年臺灣總督府民政部蕃務本署出版《五万分一蕃地地形圖守城大山第三號——ハック大山》、《五万分一蕃地地形圖守城大山第四號——霧社》兩幅地圖。其多數地名可與石川記述逐一對應。背面結合兩張地圖,重新考證〈タッタカ的回憶〉所述地點與路徑,標示石川當年行旅與寫生軌跡,呈現戰地紀錄作為歷史地貌與殖民者美學視角交錯的視覺敘事。

*特別感謝黃智偉(漢珍數位圖書股份有限公司總編輯)提供珍貴地圖,並繪製石川欽一郎行旅路線圖

♢本書特色♢

一、新收錄四篇近年新發現資料譯文

‧黃土水〈過渡期的臺灣美術〉(收錄於 二、青春少年時)

‧鹽月桃甫〈赤島社第一回展所見〉 (收錄於 四、接力演出)

‧鹽月桃甫〈憶往成長〉(收錄於 五、個人風格)

‧顏水龍〈原始秘境─紅頭嶼風物誌〉(收錄於 六、生活美術)

二、每冊收錄顏娟英教授撰寫之卷首導讀與卷末深度閱讀專文,滿足讀者對掌握臺灣美術知識的入門與進階需求

三、以七大重要主題分冊,鳥瞰臺灣近代美術重要議題,好閱讀、好攜帶

四、全面更新藝術作品圖片及其藏地資訊,並收錄各式珍貴剪報、老照片等超過500張圖版,全彩印刷

五、首度公開,獨家揭示新資料:

‧黃土水在東京的大理石雕刻老師,奧堤里歐.佩西的作品照片公開──與「甘露水」同年入選第三回帝展的裸女石雕「生命之泉」

‧臺展第一回審查員鄉原古統,超過五十年未再面世的巨幅花鳥畫「南薰綽約」三曲屏風最新照片

‧最新考訂石川欽一郎1909年南投隘勇線踏查的寫生紀錄行旅路線,重現最精確的路徑圖

六、金獎設計師徐睿紳操刀絕美裝幀,以藝術家作品與透明書封交織設計,象徵時代、語言記憶的層疊,映照臺灣山海青綠色彩,在每一次翻開閱讀時,親觸風景與心境的交會。

♢分冊主題簡介♢

第1冊 風景心境

曾吸引無數日本畫家遠道而來,探索心之所向,那是怎樣的臺灣風景?

本冊收錄來臺與在臺日人畫家的寫生行旅、風景鑑賞、戰時創作等紀錄,描繪出從風景到心境的轉折過程。透過異鄉人的眼睛,感受他們對臺灣風土的深刻情感,並為我們留下許多已然消逝的風景記憶。

第2冊 青春少年時

在年輕人的意氣風發中,看見藝術家養成的時代,看見驚人的成長軌跡。

本冊呈現現代觀念下藝術教育的雄心與抱負,以及對家鄉文化的深刻思索。收錄黃土水〈出生在臺灣〉、陳清汾〈巴黎管見〉、陳澄波〈美術的回響〉等經典文章,重現一個青春燦爛、理想熾熱的時代。

第3冊 評論官展

臺灣美術展覽會是怎樣一場令人熱血沸騰的盛會?

本冊收錄多位藝術家對各屆臺展的概評、互評、趣談與批判,串連起南國美術殿堂的傳奇故事。透過熱烈的評論對話,看見展覽場內外,臺灣近代美術自覺萌芽的脈動。

第4冊 接力演出

在官展之外,民間美術團體如雨後春筍般興起。

本冊集結畫家、記者、教師、考古學者、收藏家、文化人、編輯、文學作家、音樂家、教授等百家爭鳴的藝術評論與欣賞記錄,展現百花齊放的競演盛況,尋找屬於臺灣自己的藝術特色。

第5冊 個人風格

在眾聲喧嘩中,映現出最具代表性、最富個性的藝術家身影。

本冊收錄鹽月桃甫論顏水龍、小澤秋成評陳清汾、蕭金鑽追憶陳植棋、永山義孝析立石鐵臣、倪蔣懷談石川欽一郎、立石鐵臣評藍蔭鼎、野村幸一論陳進等珍貴記述,細細勾勒出個人風格在時代洪流中的璀璨光芒。

第6冊 生活美術

在展覽場之外,還有另一種深植生活的藝術之美。

本冊聚焦於書法、雕刻、建築、工藝等領域,呈現藝術與日常生活緊密結合的面貌。從民俗工藝的趣味到生活美學的實踐,讓我們看見臺灣美術未來的另一種可能。

第7冊 臺灣美術論

在世界戰火蔓延、新舊秩序激烈碰撞的年代,臺灣也在經歷著屬於自己的文化轉折。

藝術家與文化人熱烈地思索著:臺展該如何改革?畫壇應如何覺醒?

本冊收錄關於「什麼是美?什麼是藝術創作應有態度?」等重大命題的思辯與討論,展現出一個文化自省、藝術革新的時代脈動。

目錄

目 次

第一冊 風景心境

作者序

新版作者序

凡例

◇導讀◇ 觀看與思索風景 顏娟英

1 水彩畫與臺灣風光 石川欽一郎

2 臺灣地區的風景鑑賞 石川欽一郎

3麗島餘錄 石川欽一郎

4初冬漫步 石川欽一郎

5 タッタカ(Tattaka)的回憶 石川欽一郎

6 臺灣的山水 石川欽一郎

7 臺灣風光的回想 石川欽一郎

8 樹木和風景 石川欽一郎

9 臺灣旅行感想 三宅克己

10 臺灣的蕃界 河合新藏

11 繪畫旅行通信 蜂谷彬

12 洋畫家所見的臺灣 石川寅治

13 秋空高爽 到蕃地便感受到秋意,自然的心表現在色彩上 鹽月桃甫 談

14 臺灣的山水 鹽月桃甫

15 內太魯閣行 東臺灣旅行的懷想 鹽月桃甫

16 從烏來到淡水 臺灣風物記之一 川島理一郎

17 臺南、安平風物記 臺灣紀行之二 川島理一郎

18 我所見過的臺灣風景 丸山晚霞

19 臺灣的山水 藍蔭鼎

20 臺灣的印象 難看的女學生制服 竹久夢二

21 映入藝術眼中的臺灣風物詩 藤島畫伯談繪畫之旅

22 談幸福 紅頭嶼觀察 明石哲三

23 荒涼的景象 期待風土的花朵盛開 立石鐵臣

24 十人展同人談臺灣風景 出席者:古川義光 等

25 繪畫座談會 日本式繪畫及戰爭畫等 出席者:金關丈夫 等

◆深度閱讀◆ 近代臺灣風景觀的建構 顏娟英

第二冊 青春少年時

◇導讀◇ 夢想巴黎 顏娟英

1 以雕刻「蕃童」入選帝展的黃土水君 其奮鬥及苦心談 記者採訪

2 出生於臺灣 黃土水

3過渡期的臺灣美術 新時代的出現也接近了 黃土水

4 臺灣的藝術係中國文化的延長與模仿 黃土水痛嘆 記者採訪

5 致本島美術家 陳植棋

6 薰風榻 石川欽一郎

7 熊與豹 美術的臺灣童話故事 石川欽一郎

8 畫室內省錄三則 鹽月桃甫

9 自畫像 鹽月桃甫

10 巴黎管見 陳清汾

11 臺展特選的心路歷程 利用圖書館的心聲 全島徵文比賽第二名 郭雪湖

12 巴黎的印象 楊三郎

13 藝術無國界 楊三郎

14 美術鑑賞 蔡雲巖

15 臺陽畫家談臺灣美術 廖繼春 等

16 美術季 作家訪問記(十) 記者採訪

17 美術的回響 陳澄波

18 超現實主義繪畫 新見棋一郎

19 地方色彩 立石鐵臣

20 美術片談 觀畫的心 藍蔭鼎

◆深度閱讀◆ 自畫像、家族像與文化認同問題 顏娟英

◎附錄◎ 陳進一九二九年一月十五日家書原文

第三冊 評論官展

◇導讀◇ 營造南國美術殿堂—臺灣展傳奇 顏娟英

1 第一回臺展評 大澤貞吉

2 第一回臺展洋畫概評 鹽月桃甫

3 第二回臺灣美術展覽會 會場中一瞥作如是我觀 漢文記者

4 第四回臺展觀後記 N生記

5 第五回臺展評論 大澤貞吉╱XYZ生

6 答覆對第五回臺展鑑查的偏見 鹽月桃甫

7 第六回臺展之印象 大澤貞吉

8 今年第七回的臺展 大澤貞吉╱永山生

9 第七回臺展評 洋畫部優秀的進步 臺北一記者

10 第八回臺展前夕 鹽月桃甫

11 第九回臺展東洋畫一瞥 魏清德

12 第九回臺展相互評 西洋畫家的東洋畫批判 立石鐵臣

13 第九回臺展相互評 東洋畫家所見西洋畫的印象 宮田彌太郎

14 臺展第十回評論 大高文濤╱宮武辰夫

15 第一回府展漫評 大澤貞吉╱岡山蕙三

16 參加第一回府展審查感想 山口蓬春╱野田九浦╱中澤弘光

17 臺灣 臺府展與旅行經驗 松林桂月

18 臺展日本畫的沿革 木下靜涯

19 第三回府展洋畫評論 對談:楊三郎、吳天賞

20 第五回府展記 立石鐵臣

21 第五回府展座談會 出席者:金關丈夫 等

22 第六回府展雜感 藝術的創造力 王白淵

23 第六回府展作品與美術界 對談:李石樵、吳天賞

◆深度閱讀◆ 日治時期地方色彩與臺灣意識問題 顏娟英

第四冊 接力演出

◇導讀◇ 百家爭鳴的評論界 顏娟英

1 水彩畫展覽會所感 四憂生

2 紫瀾會、蛇木會觀賞記 抱夢生

3 赤島社第一回展所見 鹽月桃甫

4 手法與色彩 赤島社展觀後感 石川欽一郎

5 臺陽展觀感 發揮臺灣的特色吧! 野村幸一

6 新繪畫的觀賞與批評 臺陽展介紹 陳清汾

7 臺陽展與創元展的兩種表現 立石鐵臣

8 臺陽展洋畫評 吳天賞

9 臺陽展近況與理想 李梅樹

10 全體與個人融合之美 觀今春之臺陽展 陳春德

11 臺陽展觀後記 不斷地磨練靈魂與技巧 呂赫若

12 悠久的憧憬 臺陽展十週年 陳春德

13 臺陽展為中心談戰爭與美術(座談) 出席者:楊三郎 等

14 MOUVE展評 野村幸一

15 第二回美術聯盟展 離純粹繪畫尚遠 野村幸一

16 新興洋畫的潮流 新興洋畫會介紹 桑田喜好

17 迎接獨立美術展 陳清汾

18 戰時美術的動向 〈美術雜談〉讀後感 十人展同人

19 自由的花朵 第二回創元展觀後記 西川滿

20 臺灣聖戰美術展 飯田實雄

◆深度閱讀◆ 官方美術文化空間的比較 顏娟英

第五冊 個人風格

◇導讀◇ 臺灣畫壇上的個性派畫家──鹽月桃甫 顏娟英

1 談巴黎遊學中的畫人顏水龍 羽生操

2 在巴黎創作的兩位臺灣畫家 羽生操

3 顏水龍畫作入選秋季沙龍 我同胞逐漸登上世界畫壇 林攀龍

4顏水龍君的留歐作品展 師事馬爾香、梵鄧肯的顏君 模寫出色的「泉」及「寓言」 鹽月桃甫

5陳清汾君個展 小澤秋成

6作品的欣賞及批判 談陳清汾的個展 有島生馬

7故陳植棋君之追憶 蕭金鑽

8吾兄繪畫生涯之追憶 陳鶴子

9臺展作家論 鹽月桃甫 楊啟東

10豐麗的色彩 觀看鹽月桃甫氏的個展 李梅樹

11鹽月桃甫論 臺灣畫壇人物論之一 新井英夫

12憶往成長 鹽月桃甫

13 熱烈燃燒的感情 記東京立石鐵臣個展 永山義孝

14 藍蔭鼎論 臺灣畫壇人物論之二 川平朝申

15 恩師 石川欽一廬先生 倪蔣懷

16木下靜涯論 臺灣畫壇人物論之三 村上無羅

17陳進論 臺灣畫壇人物論之四 野村幸一

18素樸的風趣 觀看藍蔭鼎的水彩畫 立石鐵臣

19戰慄美!藍蔭鼎的水彩畫展 吳天賞

20 我的塗鴉 陳春德

21 孔子廟與畫家 御園生暢哉

◆深度閱讀 逆水而上的理想實踐者──顏水龍 顏娟英

第六冊 生活美術

◇導讀◇ 給鄉土溫暖的愛 顏娟英

1 有望之臺灣工藝的產業 山本鼎

2 值得同情的帝展雕刻部的暗鬥 落合忠直

3原始秘境 紅頭嶼風物誌 顏水龍

4臺日樓上趣味同人展拍賣會 以臺北為終老的西鄉孤月 不著撰者

5書道的精神 全國書道展觀後記 尾崎秀真

6趣味臺灣座談會 出席者:尾崎秀真 等

7 「工藝產業」在臺灣的必要性 顏水龍

8生活與民藝座談會 以柳宗悅氏為中心 出席者:柳宗悅 等

9生活工藝品的反省 立石鐵臣

◆深度閱讀 彰化南瑤宮的變容──日治時期媽祖廟建築的新舊衝突 顏娟英

第七冊 臺灣美術論

◇導讀◇ 臺展東洋畫地方色彩的回顧 顏娟英

1 臺灣的美術界 谷歸逸路

2 臺灣的書畫 鄉原古統

3 臺灣美術展物語 鹽月桃甫

4 將更多的鄉土氣氛表現出來 不可僅熱中於大作 臺灣畫壇回顧 陳澄波

5 畫談縱橫 野村幸一

6 一九三五年臺展改革論爭 呼籲臺展改革的聲音 記者採訪

7 臺展與明朗性 鹽月桃甫

8 更衣蛻變的時刻 立石鐵臣

9 再談臺灣畫壇 溪歸逸路

10 對昭和十一年度臺灣美術界的希望 期待官民的同心協力 林錦鴻

11 臺灣美術展十週年所感 鄉原古統

12 世外莊漫語 臺展回顧 木下靜涯

13 有關臺灣洋畫之發達 鹽月桃甫

14 臺灣東洋畫的動向 宮田彌太郎

15 臺灣美術界秋季展望 飯田實雄

16 近代東洋畫的考察 蔡雲巖

17 臺灣與圖畫教育 新見棋一郎

18 臺灣美術論 立石鐵臣

19 府展的各種看法 吳天賞

20 作畫態度的闕如 立石鐵臣

21 臺灣美術論 吳天賞

22 批評與作家 王白淵

23 臺灣美術展覽會 石黑英彥 等

24 舉辦臺灣美術展的意義 臺灣總督府

◆深度閱讀 「日本畫」之死──日治時期美術發展的困境 顏娟英

附錄

1人名與名詞解釋

2原刊篇目中日文對照表

第一冊 風景心境

作者序

新版作者序

凡例

◇導讀◇ 觀看與思索風景 顏娟英

1 水彩畫與臺灣風光 石川欽一郎

2 臺灣地區的風景鑑賞 石川欽一郎

3麗島餘錄 石川欽一郎

4初冬漫步 石川欽一郎

5 タッタカ(Tattaka)的回憶 石川欽一郎

6 臺灣的山水 石川欽一郎

7 臺灣風光的回想 石川欽一郎

8 樹木和風景 石川欽一郎

9 臺灣旅行感想 三宅克己

10 臺灣的蕃界 河合新藏

11 繪畫旅行通信 蜂谷彬

12 洋畫家所見的臺灣 石川寅治

13 秋空高爽 到蕃地便感受到秋意,自然的心表現在色彩上 鹽月桃甫 談

14 臺灣的山水 鹽月桃甫

15 內太魯閣行 東臺灣旅行的懷想 鹽月桃甫

16 從烏來到淡水 臺灣風物記之一 川島理一郎

17 臺南、安平風物記 臺灣紀行之二 川島理一郎

18 我所見過的臺灣風景 丸山晚霞

19 臺灣的山水 藍蔭鼎

20 臺灣的印象 難看的女學生制服 竹久夢二

21 映入藝術眼中的臺灣風物詩 藤島畫伯談繪畫之旅

22 談幸福 紅頭嶼觀察 明石哲三

23 荒涼的景象 期待風土的花朵盛開 立石鐵臣

24 十人展同人談臺灣風景 出席者:古川義光 等

25 繪畫座談會 日本式繪畫及戰爭畫等 出席者:金關丈夫 等

◆深度閱讀◆ 近代臺灣風景觀的建構 顏娟英

第二冊 青春少年時

◇導讀◇ 夢想巴黎 顏娟英

1 以雕刻「蕃童」入選帝展的黃土水君 其奮鬥及苦心談 記者採訪

2 出生於臺灣 黃土水

3過渡期的臺灣美術 新時代的出現也接近了 黃土水

4 臺灣的藝術係中國文化的延長與模仿 黃土水痛嘆 記者採訪

5 致本島美術家 陳植棋

6 薰風榻 石川欽一郎

7 熊與豹 美術的臺灣童話故事 石川欽一郎

8 畫室內省錄三則 鹽月桃甫

9 自畫像 鹽月桃甫

10 巴黎管見 陳清汾

11 臺展特選的心路歷程 利用圖書館的心聲 全島徵文比賽第二名 郭雪湖

12 巴黎的印象 楊三郎

13 藝術無國界 楊三郎

14 美術鑑賞 蔡雲巖

15 臺陽畫家談臺灣美術 廖繼春 等

16 美術季 作家訪問記(十) 記者採訪

17 美術的回響 陳澄波

18 超現實主義繪畫 新見棋一郎

19 地方色彩 立石鐵臣

20 美術片談 觀畫的心 藍蔭鼎

◆深度閱讀◆ 自畫像、家族像與文化認同問題 顏娟英

◎附錄◎ 陳進一九二九年一月十五日家書原文

第三冊 評論官展

◇導讀◇ 營造南國美術殿堂—臺灣展傳奇 顏娟英

1 第一回臺展評 大澤貞吉

2 第一回臺展洋畫概評 鹽月桃甫

3 第二回臺灣美術展覽會 會場中一瞥作如是我觀 漢文記者

4 第四回臺展觀後記 N生記

5 第五回臺展評論 大澤貞吉╱XYZ生

6 答覆對第五回臺展鑑查的偏見 鹽月桃甫

7 第六回臺展之印象 大澤貞吉

8 今年第七回的臺展 大澤貞吉╱永山生

9 第七回臺展評 洋畫部優秀的進步 臺北一記者

10 第八回臺展前夕 鹽月桃甫

11 第九回臺展東洋畫一瞥 魏清德

12 第九回臺展相互評 西洋畫家的東洋畫批判 立石鐵臣

13 第九回臺展相互評 東洋畫家所見西洋畫的印象 宮田彌太郎

14 臺展第十回評論 大高文濤╱宮武辰夫

15 第一回府展漫評 大澤貞吉╱岡山蕙三

16 參加第一回府展審查感想 山口蓬春╱野田九浦╱中澤弘光

17 臺灣 臺府展與旅行經驗 松林桂月

18 臺展日本畫的沿革 木下靜涯

19 第三回府展洋畫評論 對談:楊三郎、吳天賞

20 第五回府展記 立石鐵臣

21 第五回府展座談會 出席者:金關丈夫 等

22 第六回府展雜感 藝術的創造力 王白淵

23 第六回府展作品與美術界 對談:李石樵、吳天賞

◆深度閱讀◆ 日治時期地方色彩與臺灣意識問題 顏娟英

第四冊 接力演出

◇導讀◇ 百家爭鳴的評論界 顏娟英

1 水彩畫展覽會所感 四憂生

2 紫瀾會、蛇木會觀賞記 抱夢生

3 赤島社第一回展所見 鹽月桃甫

4 手法與色彩 赤島社展觀後感 石川欽一郎

5 臺陽展觀感 發揮臺灣的特色吧! 野村幸一

6 新繪畫的觀賞與批評 臺陽展介紹 陳清汾

7 臺陽展與創元展的兩種表現 立石鐵臣

8 臺陽展洋畫評 吳天賞

9 臺陽展近況與理想 李梅樹

10 全體與個人融合之美 觀今春之臺陽展 陳春德

11 臺陽展觀後記 不斷地磨練靈魂與技巧 呂赫若

12 悠久的憧憬 臺陽展十週年 陳春德

13 臺陽展為中心談戰爭與美術(座談) 出席者:楊三郎 等

14 MOUVE展評 野村幸一

15 第二回美術聯盟展 離純粹繪畫尚遠 野村幸一

16 新興洋畫的潮流 新興洋畫會介紹 桑田喜好

17 迎接獨立美術展 陳清汾

18 戰時美術的動向 〈美術雜談〉讀後感 十人展同人

19 自由的花朵 第二回創元展觀後記 西川滿

20 臺灣聖戰美術展 飯田實雄

◆深度閱讀◆ 官方美術文化空間的比較 顏娟英

第五冊 個人風格

◇導讀◇ 臺灣畫壇上的個性派畫家──鹽月桃甫 顏娟英

1 談巴黎遊學中的畫人顏水龍 羽生操

2 在巴黎創作的兩位臺灣畫家 羽生操

3 顏水龍畫作入選秋季沙龍 我同胞逐漸登上世界畫壇 林攀龍

4顏水龍君的留歐作品展 師事馬爾香、梵鄧肯的顏君 模寫出色的「泉」及「寓言」 鹽月桃甫

5陳清汾君個展 小澤秋成

6作品的欣賞及批判 談陳清汾的個展 有島生馬

7故陳植棋君之追憶 蕭金鑽

8吾兄繪畫生涯之追憶 陳鶴子

9臺展作家論 鹽月桃甫 楊啟東

10豐麗的色彩 觀看鹽月桃甫氏的個展 李梅樹

11鹽月桃甫論 臺灣畫壇人物論之一 新井英夫

12憶往成長 鹽月桃甫

13 熱烈燃燒的感情 記東京立石鐵臣個展 永山義孝

14 藍蔭鼎論 臺灣畫壇人物論之二 川平朝申

15 恩師 石川欽一廬先生 倪蔣懷

16木下靜涯論 臺灣畫壇人物論之三 村上無羅

17陳進論 臺灣畫壇人物論之四 野村幸一

18素樸的風趣 觀看藍蔭鼎的水彩畫 立石鐵臣

19戰慄美!藍蔭鼎的水彩畫展 吳天賞

20 我的塗鴉 陳春德

21 孔子廟與畫家 御園生暢哉

◆深度閱讀 逆水而上的理想實踐者──顏水龍 顏娟英

第六冊 生活美術

◇導讀◇ 給鄉土溫暖的愛 顏娟英

1 有望之臺灣工藝的產業 山本鼎

2 值得同情的帝展雕刻部的暗鬥 落合忠直

3原始秘境 紅頭嶼風物誌 顏水龍

4臺日樓上趣味同人展拍賣會 以臺北為終老的西鄉孤月 不著撰者

5書道的精神 全國書道展觀後記 尾崎秀真

6趣味臺灣座談會 出席者:尾崎秀真 等

7 「工藝產業」在臺灣的必要性 顏水龍

8生活與民藝座談會 以柳宗悅氏為中心 出席者:柳宗悅 等

9生活工藝品的反省 立石鐵臣

◆深度閱讀 彰化南瑤宮的變容──日治時期媽祖廟建築的新舊衝突 顏娟英

第七冊 臺灣美術論

◇導讀◇ 臺展東洋畫地方色彩的回顧 顏娟英

1 臺灣的美術界 谷歸逸路

2 臺灣的書畫 鄉原古統

3 臺灣美術展物語 鹽月桃甫

4 將更多的鄉土氣氛表現出來 不可僅熱中於大作 臺灣畫壇回顧 陳澄波

5 畫談縱橫 野村幸一

6 一九三五年臺展改革論爭 呼籲臺展改革的聲音 記者採訪

7 臺展與明朗性 鹽月桃甫

8 更衣蛻變的時刻 立石鐵臣

9 再談臺灣畫壇 溪歸逸路

10 對昭和十一年度臺灣美術界的希望 期待官民的同心協力 林錦鴻

11 臺灣美術展十週年所感 鄉原古統

12 世外莊漫語 臺展回顧 木下靜涯

13 有關臺灣洋畫之發達 鹽月桃甫

14 臺灣東洋畫的動向 宮田彌太郎

15 臺灣美術界秋季展望 飯田實雄

16 近代東洋畫的考察 蔡雲巖

17 臺灣與圖畫教育 新見棋一郎

18 臺灣美術論 立石鐵臣

19 府展的各種看法 吳天賞

20 作畫態度的闕如 立石鐵臣

21 臺灣美術論 吳天賞

22 批評與作家 王白淵

23 臺灣美術展覽會 石黑英彥 等

24 舉辦臺灣美術展的意義 臺灣總督府

◆深度閱讀 「日本畫」之死──日治時期美術發展的困境 顏娟英

附錄

1人名與名詞解釋

2原刊篇目中日文對照表

試閱

出生於臺灣

黃土水

《東洋》1922.3

序

世間上的人往往批評藝術家為怪人。作為藝術家的一份子,我也常常小心自己不要被稱為怪人,但還是時常被朋友說,你是有些奇怪的人,不懂得與人交際。然而,再怎麼說雕刻都是造型藝術中最困難的工作(同一程度的作品,日本畫要一天完成的話,油畫要一週,雕刻則要一個月左右)一件作品往往需要一、兩個月乃至五、六個月,稍微複雜的便得耗費一、二年乃至三、四年。比較少見的也有十數年,或者是終其一生僅完成一件作品。昔稱人生七十古來稀,人類的壽命長不過七十左右,僅有的七十年之後,此貴重的身體也得被送往淒涼的墓地,任由腐臭蛆蟲叢生。人的壽命其實很短,根本不到七十歲,實際上一般的情形,人生五十很普遍,佛教也有五十年為一輪迴的說法,可見人類的平均年齡連五十都不到。我自己不知道幾歲的時候會離開世間,假定人死也有命的話,我也已經過了一半以上的壽命了。殘餘的生命中究竟會完成什麼樣的作品呢?雕刻家的重要使命在於創造出優良的作品,使目前人類的生活更加美化。即使完成一件能達成此重大任務的作品,也不是容易的事。只要一想到這點,我就沒辦法像其他人抽煙、逛街,或飲酒聊天到半夜,寶貴的時間不能浪費。

如何才能把雕像的姿態做好?如何能早些把石塊敲好?從早到晚我只是考慮著雕刻的事,自然而然疏於人際往來。製作一個五六尺的石雕也幾乎要一年的時間。從早到晚,手執鐵槌,不知道有幾十萬次或幾千萬次那樣地拚命敲打著石材,萬一其中只要有一下敲壞了雕像的一根手指頭,那可就不得了,所有的努力都泡湯了。自己努力的方向還容易控制,然而所需要費用如石材、運費及模特兒、石膏材料、工具及其他種種雜費卻更不是容易的事。貧窮如我對此最為恐慌。今日是黃金萬能的時代,雖然想做些優良的作品,沒有費用便一切免談。除了束手無策,向冥冥上天嘆息外什麼也不成。只要有一點不留意,許多寶貴的時間以及莫大的費用便都落空了,想到這裡,我便時時刻刻兢兢業業。故而每日專心從事雕刻,自然無暇與人交往。這也不僅只是我而已,一般而言,藝術家都是這樣。因此常聽得到,藝術家多半是怪人,不受歡迎的批評。

東洋協會的三井先生竟然光臨敝宅,來探望我這位藝術家的一份子,也是怪人的一位。他提到為了推展東亞文化,請我在雜誌《東洋》發表有關藝術的感想。如同前述,我是每天只知握著鎚頭工作的人,請我提筆寫文章實在是錯誤的要求。但是工作室前仍堆積著雪,想到三井先生在寒天特意找到郊外此處,我實在無法斷然拒絕,最後遂接受他的請求。然而,不管東洋藝術或世界藝術,像那樣的大論題,實非我無知小子所能也。我只能就臺灣的事,我所常常思考的問題,簡單地敘述,希望能達成三井先生的要求。

我們美麗的島嶼

生在這個國家便愛這個國家,生於此土地便愛此土地,此乃人之常情。雖然說藝術無國境之別,在任何地方都可以創作,但終究還是懷念自己出生的土地。我們臺灣是美麗之島更令人懷念。然而,從未到過臺灣的內地人(日本人)卻以為臺灣是像火的地獄般燠熱的地方,惡疾流行,而且住著許多比猛獸更恐怖的生蕃。許多人對於到那樣的地方去,非常好奇,總覺得會冒生命的危險。我過去六、七年來住在東京,常常碰到令人憤怒,或者抱腹絕倒的奇怪問題。或問:「在臺灣也像在內地一樣吃米飯嗎?」,或「你的祖先也曾割取人頭嗎?」等一本正經地詢問,令我與其說是憤慨,不如說是可憐他們的無知。有一位我的日本朋友給我看他的家傳寶刀,說:「我下個月中旬將到臺中拜訪親戚,想帶這把刀作為護身用。」滿臉一副下決心準備大冒險的表情。我雖然覺得很可笑,卻總是反覆不斷地澄清,臺灣絕不是到處都有生蕃,而且即使在有生蕃的地方,也絕不是像那樣的可怕。我不停地提醒他們,最後總算理解的樣子。內地人總是想像,只要到臺灣鄉下便會遇上生蕃,然而,臺灣三百五十萬人口中,生蕃僅佔七、八萬人,而且是在人跡罕至的深山中。總之,內地人對臺灣的知識恐怕極為貧乏,即使是有相當地位的日本知識份子,也有相當錯誤的觀念,可以推知普通一般人對臺灣的無知和誤會更是超乎想像的更嚴重。然而,臺灣絕對不是內地人所想像的蠻荒之地,臺灣實在是難得的寶島。只要曾經去過臺灣的人,便會同意。例如,比內地的富士山高出許多的新高山(玉山)、雪山或秀姑巒等諸峰,以及其他蜿蜒貫穿南北的中央山脈的高峰峻嶺,都具有自然的峻美。臺灣西部在平野丘陵之間流動著數十條河川,翠綠的茶園瓜圃,都值得收入畫題,美如畫境。中部則綠色的稻波如浪,南部種植甘蔗田,還有高大的檳榔樹,茂盛的榕樹,林投樹林,還有竹林、鹽田、魚塭等,山裡盛產金、煤等礦物,以及木材、樟腦等,實在是南方的寶庫;而且四季常夏,草木茂綠。初春時嫩綠的垂柳和暗青的松杉下,爛漫的桃花爭妍。夏天則在亙古湛藍、點點柔細水草的日月潭上泛舟。秋天到淡水河邊欣賞夕陽五彩的景色。冬天蜿蜒的中央山脈,雪覆蓋著高峰峻嶺,尤其是新高山的雄姿一拔群山秀,確實美麗壯觀之至。西方人嘆稱臺灣為福爾摩沙(美麗之島),實在不是沒有道理的。我臺灣島的山容水貌變化多端,天然物產也好像無盡藏般,故可以稱為南方的寶庫,可比為地上的樂園,此決非溢美之詞。

幼稚的藝術

我們臺灣島的天然美景如此的豐富,但是可悲的是居住於此處的大部分人,卻對美是何物一點也不了解。所以他們也不能夠在這天賜的美再加上人工的美,美化人們的生活,提倡高尚優美的精神,有意義地渡過人生。本島人完全忽視了美的生活與趣味的生活。在山腰森林的附近,兩三間農舍的炊煙嫋嫋,歸途上的農夫,肩荷著鋤頭走在田埂上,一面望向天空的美麗夕陽。一般人不能欣賞描繪這類自然風情的繪畫,或者是牧童騎牛背愉快地吹著口哨,具有天真無邪的情趣的雕刻,卻常見酒醉,化粧妖異的人以及愚蠢胡鬧的人們,這究竟是為什麼?尤其這樣的現象已普見於上流社會,我實在為臺灣而不堪其憂。有位在臺灣社會地位很高的千萬富翁長者,為自己擁有賤妓的癖好而不惜一擲萬金,為一宵之宴拋下百金千金,但是一聽說某知名畫家的油畫一幅值五百圓卻渾身發軟。可以說這就是只知道物質的重要,卻不知道精神遠比物質更重要的人所做的事。

然而在臺灣,這類人高居社會的上層,引領一代的潮流。無怪乎島人蒙昧於無明,沈迷於卑賤的物質萬能的夢中。看看臺灣的家庭何處出現藝術的美與香呢?中等以下的家庭室內的裝飾千篇一律!在壁龕或對聯的位置張掛著不值三毛錢的觀音、關公、土地神等印刷畫。而且中等以上家庭也不過是掛著應該被排斥的臨摹作風的水墨畫,或是騙小孩般的色彩艷麗的花鳥,偶而還會看到頭與身軀同大,活像怪物的人像雕刻,品味拙惡,極為可笑。隨便大大小小幾十座神廟佛閣看看,都非常枯燥無聊,門上畫門神、金童、玉女、老宦,壁間畫龍虎,欄間有太公望釣魚、文王耕耘,檐下畫魚蝦,都好像是小孩子塗鴉,非常落伍。這是由於因襲傳統惡劣而保守的一面,沒有增加一點新味美趣,反而將前人按舊經驗所建立起來的藝術毀滅了。在古董店裡放置著許多石刻的獅子狗(狛犬,擺設在神社等門前石雕),木雕佛像以及土製的神像。當我看到手比腳大一倍的神像時,忍不住覺得好笑,或無寧說是悲哀的感覺。不過,也許是他們覺得宇宙萬物都是由神的雙手所創造,因此要強調神的手多偉大也說不定呢!眼睛是嘴巴的兩三倍,那樣的佛像也還受到崇拜。佛的確是佛法無邊。佛睜開眼便可以鉅細靡遺地看出人們的好壞,因此把眼睛做得大些嗎?到臺灣最大的寺廟也是信仰中心的北港朝天宮媽祖廟參拜時,屋頂上刻著花紅柳綠各種顏色的小茶碗,並裝飾許許多多的人偶。這些與其它廟宇比較雖略有變化,但是一想到這就是令人們引以為傲的臺灣第一的藝術時,不由得一身冷汗。我不但非常心痛,而且為臺灣藝術的幼稚情形,等於零的狀態,忍不住吶喊起來。

年輕的同鄉朋友!

親愛的朋友們!人類的壽命只有五十年。假使再加一倍其實也像是一瞬間罷了!時鐘的聲音不斷地銷蝕掉人類的生命,日月的虛盈不也是引導著我們走入墳墓嗎?光陰如箭,一旦我們壽終,死期已至,我的肉體腐爛成為肥料,你的骨頭也將粉碎。從宇宙無限的時間來看,人生是無法形容的短,實如閃電。「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟。」蘇東坡的感嘆並非沒有道理。總之,盡全力小心謹慎保養的身體,與一再訓練的頭腦,不斷地鍛練的手腕,即將很可憐地化為幾片骨骸,埋入墓場;人的身體到底並不可靠。像秦始皇或漢武帝那樣醉心於求靈藥的人也終究不免一死。雖然祈神拜佛也難逃死亡。年輕的人嚮往不老藥而飲乳酸卻引起下痢,老人欲返老還童而打針反而早死。古今中外一概相同,人類究竟無法保持萬年壽命。能永劫不死的方法只有一個,這就是精神上的不朽。例如孔子、釋迦、基督或但丁、米開蘭基羅(Michelangelo 1475-1564)、拉菲爾(Raphael Santi 1483-1520)等,他們在肉體已消失千百年後的今天,卻能保持精神上的不死。朋友!請你們不再僅止於追求物質上的快樂,考慮一下長生之道吧!後者便是在科學上有所發明,裨益人類,或於哲理有所發現,貢獻人生也可以。就我們的立場而言,只要留下優秀的作品美化人類的生活也可以。至少對我們藝術家而言,只要用血汗創作而成的作品還沒有被完全毀滅之前,我們是不會死的。年輕的朋友啊!藝術家實在是不老不死的。有信心的人請來吧!故鄉這些可憎恨的千萬富翁沈醉於眼前的榮華,全不理解精神的重要,以銅臭為芬芳,崇尚肉慾的上流者,他們死後到底留下什麼?他們遺留的不過是賤妾們的喧嘩與不肖子孫可恥地爭奪財產。別羨慕他們的財產、權力及榮華。捨棄一時肉體的享樂,永恆的靈魂才會誕生。

藝術家是艱苦的。然而這不過是肉體上、物質上的苦,在靈魂與精神上卻有無限的快樂。以大自然的黑土捏塑出天真無邪的小孩,以紅木刻出朝氣活潑的男子,用白石雕出細緻柔軟的美女。同時又可以成為永恆不朽,不衰老不死的人類。拿一團泥土、一塊木石,按自己的想法來造型,其間創作的快樂實在非外人所能理解。故鄉的年輕人啊!請一齊踏上藝術之道來吧!此處花開不斷,鳥唱不絕。啊!到此法喜之境來吧!

藝術上的「福爾摩沙時代」

我們臺灣是幸抑不幸?自然資源豐富,儘管物質文明的進步與日月俱增,可悲的是精神文明卻未能一齊進步。對此我們必須大聲呼籲,喚醒他們的靈魂。縱令被罵瘋子,被稱為狂醉者,我們也應該勇猛地朝著自己的理想邁進。因此,即使為了故鄉的名譽,我們也要勇敢地向那些物質萬能主義者宣戰。不瞭解藝術,不懂得人生精神力量的人民,其前途是黑暗的。我們的征戰永無止境。我們的戰爭既長遠且艱苦,何以如此?因為我們故鄉還沒有能與我們共事的藝術之子。是的,以後的發展未可知,但今天在臺灣連一位日本畫畫家、一位洋畫家、或一位工藝美術家都沒有。然而臺灣是充滿了天賜之美的地上樂土。一旦鄉人們張開眼睛,自由地發揮年輕人的意氣的時刻來臨時,毫無疑問地必然會在此地產生偉大的藝術家。我們一面期待此刻,同時也努力修養自己,為促進藝術發展而勇敢地,大聲叱喊故鄉的人們應覺醒不再懶怠。期待藝術上的「福爾摩沙」時代來臨,我想這並不是我的幻夢吧!

黃土水

《東洋》1922.3

序

世間上的人往往批評藝術家為怪人。作為藝術家的一份子,我也常常小心自己不要被稱為怪人,但還是時常被朋友說,你是有些奇怪的人,不懂得與人交際。然而,再怎麼說雕刻都是造型藝術中最困難的工作(同一程度的作品,日本畫要一天完成的話,油畫要一週,雕刻則要一個月左右)一件作品往往需要一、兩個月乃至五、六個月,稍微複雜的便得耗費一、二年乃至三、四年。比較少見的也有十數年,或者是終其一生僅完成一件作品。昔稱人生七十古來稀,人類的壽命長不過七十左右,僅有的七十年之後,此貴重的身體也得被送往淒涼的墓地,任由腐臭蛆蟲叢生。人的壽命其實很短,根本不到七十歲,實際上一般的情形,人生五十很普遍,佛教也有五十年為一輪迴的說法,可見人類的平均年齡連五十都不到。我自己不知道幾歲的時候會離開世間,假定人死也有命的話,我也已經過了一半以上的壽命了。殘餘的生命中究竟會完成什麼樣的作品呢?雕刻家的重要使命在於創造出優良的作品,使目前人類的生活更加美化。即使完成一件能達成此重大任務的作品,也不是容易的事。只要一想到這點,我就沒辦法像其他人抽煙、逛街,或飲酒聊天到半夜,寶貴的時間不能浪費。

如何才能把雕像的姿態做好?如何能早些把石塊敲好?從早到晚我只是考慮著雕刻的事,自然而然疏於人際往來。製作一個五六尺的石雕也幾乎要一年的時間。從早到晚,手執鐵槌,不知道有幾十萬次或幾千萬次那樣地拚命敲打著石材,萬一其中只要有一下敲壞了雕像的一根手指頭,那可就不得了,所有的努力都泡湯了。自己努力的方向還容易控制,然而所需要費用如石材、運費及模特兒、石膏材料、工具及其他種種雜費卻更不是容易的事。貧窮如我對此最為恐慌。今日是黃金萬能的時代,雖然想做些優良的作品,沒有費用便一切免談。除了束手無策,向冥冥上天嘆息外什麼也不成。只要有一點不留意,許多寶貴的時間以及莫大的費用便都落空了,想到這裡,我便時時刻刻兢兢業業。故而每日專心從事雕刻,自然無暇與人交往。這也不僅只是我而已,一般而言,藝術家都是這樣。因此常聽得到,藝術家多半是怪人,不受歡迎的批評。

東洋協會的三井先生竟然光臨敝宅,來探望我這位藝術家的一份子,也是怪人的一位。他提到為了推展東亞文化,請我在雜誌《東洋》發表有關藝術的感想。如同前述,我是每天只知握著鎚頭工作的人,請我提筆寫文章實在是錯誤的要求。但是工作室前仍堆積著雪,想到三井先生在寒天特意找到郊外此處,我實在無法斷然拒絕,最後遂接受他的請求。然而,不管東洋藝術或世界藝術,像那樣的大論題,實非我無知小子所能也。我只能就臺灣的事,我所常常思考的問題,簡單地敘述,希望能達成三井先生的要求。

我們美麗的島嶼

生在這個國家便愛這個國家,生於此土地便愛此土地,此乃人之常情。雖然說藝術無國境之別,在任何地方都可以創作,但終究還是懷念自己出生的土地。我們臺灣是美麗之島更令人懷念。然而,從未到過臺灣的內地人(日本人)卻以為臺灣是像火的地獄般燠熱的地方,惡疾流行,而且住著許多比猛獸更恐怖的生蕃。許多人對於到那樣的地方去,非常好奇,總覺得會冒生命的危險。我過去六、七年來住在東京,常常碰到令人憤怒,或者抱腹絕倒的奇怪問題。或問:「在臺灣也像在內地一樣吃米飯嗎?」,或「你的祖先也曾割取人頭嗎?」等一本正經地詢問,令我與其說是憤慨,不如說是可憐他們的無知。有一位我的日本朋友給我看他的家傳寶刀,說:「我下個月中旬將到臺中拜訪親戚,想帶這把刀作為護身用。」滿臉一副下決心準備大冒險的表情。我雖然覺得很可笑,卻總是反覆不斷地澄清,臺灣絕不是到處都有生蕃,而且即使在有生蕃的地方,也絕不是像那樣的可怕。我不停地提醒他們,最後總算理解的樣子。內地人總是想像,只要到臺灣鄉下便會遇上生蕃,然而,臺灣三百五十萬人口中,生蕃僅佔七、八萬人,而且是在人跡罕至的深山中。總之,內地人對臺灣的知識恐怕極為貧乏,即使是有相當地位的日本知識份子,也有相當錯誤的觀念,可以推知普通一般人對臺灣的無知和誤會更是超乎想像的更嚴重。然而,臺灣絕對不是內地人所想像的蠻荒之地,臺灣實在是難得的寶島。只要曾經去過臺灣的人,便會同意。例如,比內地的富士山高出許多的新高山(玉山)、雪山或秀姑巒等諸峰,以及其他蜿蜒貫穿南北的中央山脈的高峰峻嶺,都具有自然的峻美。臺灣西部在平野丘陵之間流動著數十條河川,翠綠的茶園瓜圃,都值得收入畫題,美如畫境。中部則綠色的稻波如浪,南部種植甘蔗田,還有高大的檳榔樹,茂盛的榕樹,林投樹林,還有竹林、鹽田、魚塭等,山裡盛產金、煤等礦物,以及木材、樟腦等,實在是南方的寶庫;而且四季常夏,草木茂綠。初春時嫩綠的垂柳和暗青的松杉下,爛漫的桃花爭妍。夏天則在亙古湛藍、點點柔細水草的日月潭上泛舟。秋天到淡水河邊欣賞夕陽五彩的景色。冬天蜿蜒的中央山脈,雪覆蓋著高峰峻嶺,尤其是新高山的雄姿一拔群山秀,確實美麗壯觀之至。西方人嘆稱臺灣為福爾摩沙(美麗之島),實在不是沒有道理的。我臺灣島的山容水貌變化多端,天然物產也好像無盡藏般,故可以稱為南方的寶庫,可比為地上的樂園,此決非溢美之詞。

幼稚的藝術

我們臺灣島的天然美景如此的豐富,但是可悲的是居住於此處的大部分人,卻對美是何物一點也不了解。所以他們也不能夠在這天賜的美再加上人工的美,美化人們的生活,提倡高尚優美的精神,有意義地渡過人生。本島人完全忽視了美的生活與趣味的生活。在山腰森林的附近,兩三間農舍的炊煙嫋嫋,歸途上的農夫,肩荷著鋤頭走在田埂上,一面望向天空的美麗夕陽。一般人不能欣賞描繪這類自然風情的繪畫,或者是牧童騎牛背愉快地吹著口哨,具有天真無邪的情趣的雕刻,卻常見酒醉,化粧妖異的人以及愚蠢胡鬧的人們,這究竟是為什麼?尤其這樣的現象已普見於上流社會,我實在為臺灣而不堪其憂。有位在臺灣社會地位很高的千萬富翁長者,為自己擁有賤妓的癖好而不惜一擲萬金,為一宵之宴拋下百金千金,但是一聽說某知名畫家的油畫一幅值五百圓卻渾身發軟。可以說這就是只知道物質的重要,卻不知道精神遠比物質更重要的人所做的事。

然而在臺灣,這類人高居社會的上層,引領一代的潮流。無怪乎島人蒙昧於無明,沈迷於卑賤的物質萬能的夢中。看看臺灣的家庭何處出現藝術的美與香呢?中等以下的家庭室內的裝飾千篇一律!在壁龕或對聯的位置張掛著不值三毛錢的觀音、關公、土地神等印刷畫。而且中等以上家庭也不過是掛著應該被排斥的臨摹作風的水墨畫,或是騙小孩般的色彩艷麗的花鳥,偶而還會看到頭與身軀同大,活像怪物的人像雕刻,品味拙惡,極為可笑。隨便大大小小幾十座神廟佛閣看看,都非常枯燥無聊,門上畫門神、金童、玉女、老宦,壁間畫龍虎,欄間有太公望釣魚、文王耕耘,檐下畫魚蝦,都好像是小孩子塗鴉,非常落伍。這是由於因襲傳統惡劣而保守的一面,沒有增加一點新味美趣,反而將前人按舊經驗所建立起來的藝術毀滅了。在古董店裡放置著許多石刻的獅子狗(狛犬,擺設在神社等門前石雕),木雕佛像以及土製的神像。當我看到手比腳大一倍的神像時,忍不住覺得好笑,或無寧說是悲哀的感覺。不過,也許是他們覺得宇宙萬物都是由神的雙手所創造,因此要強調神的手多偉大也說不定呢!眼睛是嘴巴的兩三倍,那樣的佛像也還受到崇拜。佛的確是佛法無邊。佛睜開眼便可以鉅細靡遺地看出人們的好壞,因此把眼睛做得大些嗎?到臺灣最大的寺廟也是信仰中心的北港朝天宮媽祖廟參拜時,屋頂上刻著花紅柳綠各種顏色的小茶碗,並裝飾許許多多的人偶。這些與其它廟宇比較雖略有變化,但是一想到這就是令人們引以為傲的臺灣第一的藝術時,不由得一身冷汗。我不但非常心痛,而且為臺灣藝術的幼稚情形,等於零的狀態,忍不住吶喊起來。

年輕的同鄉朋友!

親愛的朋友們!人類的壽命只有五十年。假使再加一倍其實也像是一瞬間罷了!時鐘的聲音不斷地銷蝕掉人類的生命,日月的虛盈不也是引導著我們走入墳墓嗎?光陰如箭,一旦我們壽終,死期已至,我的肉體腐爛成為肥料,你的骨頭也將粉碎。從宇宙無限的時間來看,人生是無法形容的短,實如閃電。「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟。」蘇東坡的感嘆並非沒有道理。總之,盡全力小心謹慎保養的身體,與一再訓練的頭腦,不斷地鍛練的手腕,即將很可憐地化為幾片骨骸,埋入墓場;人的身體到底並不可靠。像秦始皇或漢武帝那樣醉心於求靈藥的人也終究不免一死。雖然祈神拜佛也難逃死亡。年輕的人嚮往不老藥而飲乳酸卻引起下痢,老人欲返老還童而打針反而早死。古今中外一概相同,人類究竟無法保持萬年壽命。能永劫不死的方法只有一個,這就是精神上的不朽。例如孔子、釋迦、基督或但丁、米開蘭基羅(Michelangelo 1475-1564)、拉菲爾(Raphael Santi 1483-1520)等,他們在肉體已消失千百年後的今天,卻能保持精神上的不死。朋友!請你們不再僅止於追求物質上的快樂,考慮一下長生之道吧!後者便是在科學上有所發明,裨益人類,或於哲理有所發現,貢獻人生也可以。就我們的立場而言,只要留下優秀的作品美化人類的生活也可以。至少對我們藝術家而言,只要用血汗創作而成的作品還沒有被完全毀滅之前,我們是不會死的。年輕的朋友啊!藝術家實在是不老不死的。有信心的人請來吧!故鄉這些可憎恨的千萬富翁沈醉於眼前的榮華,全不理解精神的重要,以銅臭為芬芳,崇尚肉慾的上流者,他們死後到底留下什麼?他們遺留的不過是賤妾們的喧嘩與不肖子孫可恥地爭奪財產。別羨慕他們的財產、權力及榮華。捨棄一時肉體的享樂,永恆的靈魂才會誕生。

藝術家是艱苦的。然而這不過是肉體上、物質上的苦,在靈魂與精神上卻有無限的快樂。以大自然的黑土捏塑出天真無邪的小孩,以紅木刻出朝氣活潑的男子,用白石雕出細緻柔軟的美女。同時又可以成為永恆不朽,不衰老不死的人類。拿一團泥土、一塊木石,按自己的想法來造型,其間創作的快樂實在非外人所能理解。故鄉的年輕人啊!請一齊踏上藝術之道來吧!此處花開不斷,鳥唱不絕。啊!到此法喜之境來吧!

藝術上的「福爾摩沙時代」

我們臺灣是幸抑不幸?自然資源豐富,儘管物質文明的進步與日月俱增,可悲的是精神文明卻未能一齊進步。對此我們必須大聲呼籲,喚醒他們的靈魂。縱令被罵瘋子,被稱為狂醉者,我們也應該勇猛地朝著自己的理想邁進。因此,即使為了故鄉的名譽,我們也要勇敢地向那些物質萬能主義者宣戰。不瞭解藝術,不懂得人生精神力量的人民,其前途是黑暗的。我們的征戰永無止境。我們的戰爭既長遠且艱苦,何以如此?因為我們故鄉還沒有能與我們共事的藝術之子。是的,以後的發展未可知,但今天在臺灣連一位日本畫畫家、一位洋畫家、或一位工藝美術家都沒有。然而臺灣是充滿了天賜之美的地上樂土。一旦鄉人們張開眼睛,自由地發揮年輕人的意氣的時刻來臨時,毫無疑問地必然會在此地產生偉大的藝術家。我們一面期待此刻,同時也努力修養自己,為促進藝術發展而勇敢地,大聲叱喊故鄉的人們應覺醒不再懶怠。期待藝術上的「福爾摩沙」時代來臨,我想這並不是我的幻夢吧!

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價