改變人生的一次宿醉

每個女人一生中都會有這麼一次,感覺自己無法再繼續這樣生活下去了。而我的那一次始於某個宿醉的週日。

我不記得自己前一晚做了什麼事,唯一記得的只有喝太多、喝到掛、衣服沒換、妝也沒卸。醒來的時候,我的眼皮已經被結塊的睫毛膏黏在一起了,我的臉上混著粉底和一夜的汗水,一直在出油。我的牛仔褲卡進了肚皮裡。我需要上廁所,但實在太懶得動了,解開褲頭之後我就又繼續閉上眼躺著。

痛,全身上下都好痛。

有些宿醉很快就好了,醒來的時候雖然覺得暈暈的,但是心情還不錯,甚至還有些雀躍,然後會一路昏到大約下午四點才慢慢完全脫離宿醉感。但這次不一樣。這次是正面襲來、無法忽視的宿醉,感覺腦袋裡有顆炸彈炸了開來;我的胃就像裝滿了有毒物質的洗衣機一樣,不停翻攪;至於我的嘴⋯⋯臭得跟有人還是什麼東西死在裡面一樣。

我翻了個身,伸手去拿床邊桌上的水杯。我的雙手抖得太厲害,打翻了水杯,水灑在我前方的床單上。窗簾縫隙透進來的一束陽光差點把我弄瞎。我把窗簾拉好,靜靜等著⋯⋯喔,來了。

一夜狂歡之後的焦慮感和自我厭惡感席捲而來。你感覺自己做了什麼天大的壞事,你是個壞人,你可悲的餘生中除了不順遂還是不順遂,因為你活該。

我正在經歷朋友口中所謂的「醉後大恐慌」,但我會有這種感覺不全然是因為宿醉。恐懼、

焦慮、失敗的感覺一直都在那,就像是背景音樂一樣小聲地播放著。宿醉只不過是把音量調大罷了。

倒也不是我人生失意,我的人生可美好。二十幾歲的那幾年,我孜孜矻矻地在新聞業中往上爬,而現在的我已經是住在倫敦、事業有成的自由寫手了。我的工作內容包含試用睫毛膏—真的有人付錢讓我用睫毛膏。這次醉後大恐慌前大約一個月,我到一間奧地利水療館出差。一群貴婦花了上千英鎊在那只喝清湯、吃硬麵包,我的工作就是跟她們一起做一樣的事。我的費用由廠商支付,做完整套體驗之後,我大約瘦了兩公斤,回家時還帶著他們送的高級小洗髮精套組。

在那之前沒多久,我為了撰寫一篇新聞稿,參加了蒂塔梵提絲(Dita Von Teese)在倫敦凱萊奇酒店套房內舉辦的「魅惑男人」大師課程。我也訪問過飾演詹姆士.龐德的大明星羅傑.摩爾(Roger Moore),後來我還一直狂聽他生前留給我的語音,感謝我寫了篇「超屌的報導」。 我在專業領域中可說是如魚得水。

工作之外的人生也看似美好。我有愛我的親朋好友。我穿的牛仔褲、我喝的調酒都價比天高。我也時常旅行。我的生活就是快樂如意的寫照。

但我一點也不快樂,我很迷惘。當朋友忙著替浴室磁磚抹縫或是規劃度假村行程時,我幾乎每個週末都在喝酒或是躺在床上看《貴婦實境秀》(The Real Housewives)或《與卡戴珊同行》(The Kardashians)。

若難得踏出家門,我的社交生活就是參加訂婚派對、婚禮、新居落成派對或嬰兒洗禮等。反正我就笑笑出席,買好禮物、寫好卡片,一同慶祝別人的幸福人生。但每次慶祝完別人的人生里程碑,我都更加感覺自己遠落人後,孤單又渺小。三十六歲,朋友都紛紛逐項達成了人生的階段目標,但我仍在自己二十幾歲時的生活模式中打轉著。

我一直都是單身、沒有房子、沒有計劃。

朋友問我過得好不好,我都說好。我知道自己不快樂,但我有什麼不快樂的理由?我很幸運,根本是幸運地不可思議。所以我抱怨自己沒男友,這樣大家可能比較能同理—但老實說,我根本不知道這是不是我不快樂的原因。男友可以解決我人生的問題嗎?也許可以,也許不能。我想結婚生子嗎?我自己也不知道。總之不管我想還是不想,好像也沒辦法改變什麼。男人就是對我沒興趣。

現實就是男人都對我避之唯恐不及,說起來真是丟臉到不行。為什麼別人對男人有辦法,我就不行?認識男生?談戀愛?結婚?

我覺得自己好像壞掉了。但我從未告訴別人這些事,反而是當別人告訴我,我很快就會遇到好男人時,我會點點頭、轉移話題,然後獨自回家,如果想要自怨自艾,就在家裡想辦法慢慢掏空自己,所以才會有這次的「醉後大恐慌」。

我在租來的奢華地下室公寓裡,環視著我亂七八糟的臥房。破舊的緊身褲和內褲丟了滿地,旁邊還有條濕毛巾,垃圾桶裡的卸妝棉和空水瓶滿了出來。一個、兩個、總共有三個喝了一半的咖啡杯。

我看著眼前的景象,內心深處出現了一個聲音:妳在幹什麼?

這聲音又再次響起,這次更大聲、口氣更堅定:妳在幹什麼?

書中描繪一個人跌到谷底時,好像就是這麼回事?一個不知打哪來的聲音告訴書中主角,該是改變的時候了。可能是上帝之聲、已故的母親,或是⋯⋯不知道,聖誕亡魂之類的—總之一定會有個聲音。 當然我從來就不信這些怪力亂神,我一直覺得這只是情緒化之人用來引起大家關注的招數——誰知道這聲音竟然真的存在。有時人真的會被逼到絕境,開始出現幻聽。

這聲音跟著我跟了好幾個月,幾乎每天都會在凌晨三點喚醒我。我在床上坐了起來,背打得挺直,心臟狂跳,而這聲音用堅定的口氣不斷地說著:妳在幹什麼?妳在幹什麼?

我努力想要忽視這個聲音。我躺回去睡覺,隔天繼續工作,晚上繼續跑酒吧,但持續了好幾個月後,我實在越來越難壓抑這種不對勁的感覺。老實說我根本不知道自己在幹什麼。我再也無法粉飾太平,保持微笑越來越困難,而以前只會在自家臥房出現的眼淚,也開始在公共場合出來見人——酒吧、同事聚會、朋友的活動等等——最後,我終於變成了在婚禮上喝醉後大跳碧昂絲的《單身女郎》,然後再一個踉蹌跑到廁所啜泣的那種女人。

我一向最怕變成這種人。但事情就這樣發生了,我就是這種人。

宿醉進入第四個小時,我正在看卡戴珊。電話響了,我連澡都還沒洗。是我妹希拉打來的。

「妳在幹什麼?」妹妹問,她的聲音聽起來清爽愉快。她正在走路。

「沒在幹麼,宿醉。妳呢?」

「剛離開健身房,現在要去跟喬吃早午餐。」

「很好啊。」「妳聽起來很慘。」妹妹說。

「我沒事,宿醉而已。」

「要不要出去散散步?會好一點。」

「現在在下雨。」我說。其實沒有下雨,但她不知道。希拉住在紐約的高級公寓裡,有高級的工作,還有高級的朋友,他們都吃高級的早午餐。我想像希拉剛運動完,乾乾淨淨、精神奕奕地在曼哈頓的路上踩著輕快的步伐,花了她大把銀子的挑染在陽光底下閃閃發光。

「那妳今天要做什麼?」她問。這個問題隱約有點評論的意味,我覺得很討厭。

「不知道,今天都快過完了,這裡已經下午四點了。」

「妳還好嗎?」

「我沒事,只是有點累。」

「好吧,那就這樣囉。」

我本來打算掛掉電話,放她去過她的美好人生,然後繼續沉溺在自怨自艾的情緒裡,但,眼淚掉了下來。

「怎麼了?昨天晚上怎麼了嗎?」希拉問。

「沒有,不是。」

「那是?」

「我不知道⋯⋯」我的聲音哽咽,「我不知道自己怎麼了。」

「怎麼說?」

「我一直都不快樂,但我找不到原因。」

「喔⋯⋯瑪莉安⋯⋯」她收起一貫強硬的口氣。 頁數 4/7

「我好像已經不知道該做什麼了。該做的我都做了—我認真工作、待人友善、也繳了這間臭公寓的臭房租,但做這些事到底是為了什麼?這一切到底是為了什麼?」

希拉沒辦法給我答案,所以,當我再次在凌晨三點醒來,而且再也受不了卡戴珊的時候,我只好轉向別人(其實是東西不是人)尋求協助。

—

我第一次讀勵志書的時候才二十四歲。那時我在牛津圓環的連鎖酒吧 All Bar One 喝著劣質白酒,一邊抱怨著臨時約聘人員這份鳥工作。朋友給了我一本已經被翻爛的書,是蘇珊.傑佛斯(Susan Jeffers)的《恐懼OUT:想法改變,人生就會跟著變》(Feel the Fear and Do it Anyway)。

我把這本書的副標大聲朗讀出來:「如何把你的恐懼和猶豫不決化作自信和行動⋯⋯」

我先翻了個白眼才翻過來讀封底:「是什麼在阻止你,讓你無法做自己想做的人,讓你無法過你想過的生活?是害怕和上司討論問題?是害怕改變?還是害怕取得掌控權?」

我又多翻了幾次白眼。「我才不害怕,只是約聘工作很鳥而已。」

「我知道這看起來很遜,但真的,讀一下。」朋友一直要我讀。

「我保證妳讀完絕對會開始出門做點什麼!」

我實在看不出我朋友讀了這本書之後,除了跟我一起喝醉之外還做了些什麼,但管他的。那天晚上我在酒精的作用下,昏沉沉地嗑了半本。隔天晚上我就把整本讀完了。

我有一個英國文學學位,對文字很執著,但這本書中使用的驚嘆號以及喊叫風格的大寫字母有種神奇的魔力,展現出正面積極的美國精神。這和我的英國/愛爾蘭悲觀主義大不相同,讓我感覺一切充滿了希望。

讀完這本書之後,我辭去了臨時約聘人員的工作,雖然下一份工作也還完全沒有著落。一週後,我聽說有個朋友的朋友的朋友在報社上班。我打電話給這個人,她沒接,我繼續打。沒接,再打。我以前從未如此堅定,這是頭一遭。最後她回電了,她要我去一趟報社好評估我的經歷。兩週後,我得到了報社的工作。

這是我在新聞界的第一份工作。奪命連環call有其風險,但我也是成功了。

我從此迷上了勵志書。假設有本書,你運用午休時間讀過就有可能改變一生;假設這本書用五個簡單的步驟,就能幫妳找到自信、男人或財富,加上還有歐普拉簽名背書,那我不僅要把這本書買下來,連周邊商品如衣服和錄音課程,我都要買。 頁數 5/7

《與成功有約》(7 Habits of Highly Effective People)、《平靜小書》(The Little Book of Calm)、《人生原則》(The Rules of Life)、《不要搬走我的乳酪》(Don’t Move My Cheese)和《積極思考的力量》(The Power of Positive Thinking)我全讀了,一字不漏地從頭讀到尾,還劃了重點、在空白處做筆記。每本書都說可以幫你找到更快樂、更和諧、更有成就的自己⋯⋯但真的有用嗎?

有用個屁!

沒有一本書像《恐懼OUT:想法改變,人生就會跟著變》一樣令我震撼。

原為電台DJ的保羅.麥肯納(Paul McKenna)轉行做了催眠師,後來也靠著勵志新事業致富——但我讀了他的《我能讓你賺大錢》(I Can Make You Rich)之後還是拿錢沒轍。若你給我十英鎊,你皮夾都還沒放回口袋,我就已經花掉二十英磅了。

我也讀了《男人來自火星,女人來自金星》(Men are from Mars, Women are from Venus)和《壞壞女人有人愛》(Why men love Bitches),但我依舊單身。

雖說《恐懼OUT》這本勵志書替我開啟了職涯大門,但是我日後的工作成就卻與《成功法則》(The Success Principles)一點也沾不上邊—這本書使我被害怕失敗的恐懼感吞滅了,於是我成了工作狂。

我經常搬家。有次搬家時,朋友莎拉來幫忙整理,她看我每個房間裡都有一大疊勵志書籍,覺得真是史上最幽默的事——沙發底下有、床底下有,衣櫃旁邊也有一大疊。

「很多都是工作用書啦。」我回她。某種程度上來說是這樣沒錯,我有時要寫書籍推薦文。不過我買這些書大都是因為另一個原因:我認為勵志書可以改變我的人生。

「每本內容不都差不多嗎?」莎拉問。「正面思考、走出舒適圈這類的?我實在不懂,封底一段短文就可以說完的事情,為什麼要花兩百頁來解釋。」

「有時候訊息就要一直重複,才能融會貫通。」我說。

冰箱旁兩個手機充電器和一疊外帶咖哩菜單旁,有一本勵志書,莎拉拿了起來。

「《如何停止憂慮開創人生》(How to Stop Worrying and Start Living)。」莎拉放聲讀出書名。這本書非常受歡迎。

「這是本好書!」我說。

莎拉大笑。

「我是認真的,這本是經典,是經濟大蕭條時期出版的作品。我讀了至少三次。」

「妳讀了三次?」莎拉說。

「是啊!」

「妳覺得有收穫?」

「是啊!」

「那妳都不會憂慮了?」

「這個嘛⋯⋯」

此時莎拉已經笑彎了腰,眼淚都噴出來了。 我有點想生氣,但還真生不了氣,因為我比我認識的任何人還更常憂慮。不單是《如何停止憂慮開創人生》,我家書架上幾乎每一本勵志書都要被我砸招牌了(藏在床底下的那幾本更是)。

有人說勵志書要是真的有用,那只要讀一本就可以一勞永逸了—我就是這個論點最好的反證,因為我一個月至少會買一本勵志書,但我現在又醉、又憂鬱、又神經質、又寂寞。

既然勵志書沒有用,那我幹麼讀?

對我來說,閱讀勵志書籍就像吃巧克力蛋糕或是複習《六人行》一樣紓壓。這些書道出了我一直不敢勇於承認的不安感和焦慮感,讓我感覺只要是正常人,都會經歷我最私密的那些煩惱。閱讀著這些字句,好像就比較不那麼孤單了。

另外,勵志書還提供了幻想的空間。每天晚上我都會讀著這些乞丐變富翁的故事,幻想著自己要是更有自信、更有效率、要是不需要擔心任何事情、早上五點就起來冥想,我的生活會有怎樣的轉變。

現在我只有一個問題,就是每天早上我還是必須跳下床(但不是五點)展開我原本的生活。

我的人生並沒有任何轉變,因為書上的建議我沒一項照著做。我沒有寫日記,我沒有給自己精神喊話。我第一次讀《恐懼OUT》的時候,覺得這本書改變了我的人生,但那是因為我實際去做了—我面對了自己的恐懼,辭掉了工作。不過從那時起我便再也不曾離開舒適圈—我連床舖都鮮少離開。

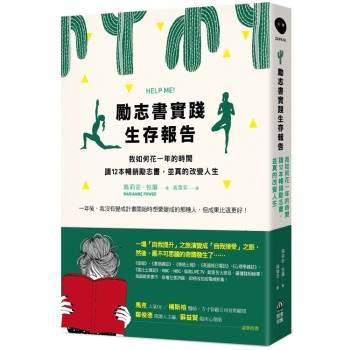

週日的終極宿醉終於慢慢褪去,第五度讀著《恐懼OUT》的我萌生了一個念頭。這個念頭可以幫助我擺脫憂鬱、擺脫宿醉,讓我變成一個高效率的快樂人:我不要只「讀」勵志書,我要去「實踐」書中提出的建議。我要按部就班地完成這些「心靈導師」提出的每一項建議,看看《與成功有約》中高效率人士的七個習慣對我會有什麼影響,還有,我要認真地感受《當下的力量》(The Power of Now)。我的人生能因此有所轉變嗎?我會變富有嗎?變瘦呢?找到真愛?

我把完整的實戰計畫都想好了:一個月一本書,逐字逐句照做,看看勵志書是否真能扭轉人生。這項計畫為期一年,所以我總共會「做」完十二本書。一次一本,我要有條不紊地逐項克服自己的缺點—沒錢、焦慮、過胖等。這樣到了年末,我就會變成完美小姐! 頁數 7/7

「很好啊,但妳要真的去做喔。」幾天後我在電話中告訴希拉這項計畫時,她這麼說。

「可別只讀一讀,然後分析自己的情緒分析一年。」從口氣判斷,希拉應該是認為我把這當作吹毛求疵審視自己的大好機會,她怕我反而會變得更自怨自艾。

「我會去做!」我有點不高興。「實際執行才是這個計劃的重點。」

「那妳要用哪幾本書?有詳細計畫了嗎?」

又揭我瘡疤,希拉知道我這人從不計劃。

「我要從《恐懼OUT:改變想法,人生就會跟著變》開始,因為我第一次讀這本書時,人生就有了重大的改變。第二本我想要選本致富的書。接下來的書我還沒想好,在勵志的世界中,對的書會在對的時間找到你。」我知道這計畫聽起來很粗糙。

「那妳要用讀過的書還是新書?」希拉問。

「都要。」我說。

「那妳會找本教人約會的書嗎?」

「會啊。」

「哪一本?」

「還沒找。」

「什麼時候找?」

「希拉!我不知道!下半年吧。我想先改善自己,再去想約會。」

說實在我很討厭「改善自己」這種講法。

「那這個計畫最終的目的到底是什麼?」希拉問。她總是可以從各種計畫中找出瑕疵,也靠著這個能力賺了大錢。

「不知道,我只想要活得更快樂、更有自信、還清貸款。我想要變健康,少喝點酒——」

「直接少喝就好了,不用大費周章看書。」希拉打斷我的話。

「我知道啦!」此話一出我便悄悄地吞下一口葡萄酒。

「好吧,但妳要真的去做喔。不能光說不練。」

「我知道啦,我會做的。」

就連生性務實的希拉也無法讓我停止做夢。我掛掉電話、闔上眼睛,想著年底的時候自己會有多完美。

「完美版本的瑪麗安」將不再憂慮、不再拖延,工作起來也游刃有餘。她會替各大一流報社、雜誌社撰稿,並靠此賺進大把鈔票—錢多到要矯正她的一口爛牙也不是問題。完美瑪麗安會住在有大窗戶的豪華公寓中,公寓內有好多個書架,架上擺滿了知識性文學作品,而且她會真的去讀。晚上,她會穿著低調奢華卻要價不菲的服裝去參加時尚晚宴。她還會時不時上健身房。對了,她身旁還有個穿著喀什米爾毛衣的帥男友,當然囉。

你知道的,出現在雜誌上的成功人士都是這樣:在他們完美的家中,穿著完美的服裝受訪,談論著他們完美的人生。我也要成為這樣的人!

每個女人一生中都會有這麼一次,感覺自己無法再繼續這樣生活下去了。而我的那一次始於某個宿醉的週日。

我不記得自己前一晚做了什麼事,唯一記得的只有喝太多、喝到掛、衣服沒換、妝也沒卸。醒來的時候,我的眼皮已經被結塊的睫毛膏黏在一起了,我的臉上混著粉底和一夜的汗水,一直在出油。我的牛仔褲卡進了肚皮裡。我需要上廁所,但實在太懶得動了,解開褲頭之後我就又繼續閉上眼躺著。

痛,全身上下都好痛。

有些宿醉很快就好了,醒來的時候雖然覺得暈暈的,但是心情還不錯,甚至還有些雀躍,然後會一路昏到大約下午四點才慢慢完全脫離宿醉感。但這次不一樣。這次是正面襲來、無法忽視的宿醉,感覺腦袋裡有顆炸彈炸了開來;我的胃就像裝滿了有毒物質的洗衣機一樣,不停翻攪;至於我的嘴⋯⋯臭得跟有人還是什麼東西死在裡面一樣。

我翻了個身,伸手去拿床邊桌上的水杯。我的雙手抖得太厲害,打翻了水杯,水灑在我前方的床單上。窗簾縫隙透進來的一束陽光差點把我弄瞎。我把窗簾拉好,靜靜等著⋯⋯喔,來了。

一夜狂歡之後的焦慮感和自我厭惡感席捲而來。你感覺自己做了什麼天大的壞事,你是個壞人,你可悲的餘生中除了不順遂還是不順遂,因為你活該。

我正在經歷朋友口中所謂的「醉後大恐慌」,但我會有這種感覺不全然是因為宿醉。恐懼、

焦慮、失敗的感覺一直都在那,就像是背景音樂一樣小聲地播放著。宿醉只不過是把音量調大罷了。

倒也不是我人生失意,我的人生可美好。二十幾歲的那幾年,我孜孜矻矻地在新聞業中往上爬,而現在的我已經是住在倫敦、事業有成的自由寫手了。我的工作內容包含試用睫毛膏—真的有人付錢讓我用睫毛膏。這次醉後大恐慌前大約一個月,我到一間奧地利水療館出差。一群貴婦花了上千英鎊在那只喝清湯、吃硬麵包,我的工作就是跟她們一起做一樣的事。我的費用由廠商支付,做完整套體驗之後,我大約瘦了兩公斤,回家時還帶著他們送的高級小洗髮精套組。

在那之前沒多久,我為了撰寫一篇新聞稿,參加了蒂塔梵提絲(Dita Von Teese)在倫敦凱萊奇酒店套房內舉辦的「魅惑男人」大師課程。我也訪問過飾演詹姆士.龐德的大明星羅傑.摩爾(Roger Moore),後來我還一直狂聽他生前留給我的語音,感謝我寫了篇「超屌的報導」。 我在專業領域中可說是如魚得水。

工作之外的人生也看似美好。我有愛我的親朋好友。我穿的牛仔褲、我喝的調酒都價比天高。我也時常旅行。我的生活就是快樂如意的寫照。

但我一點也不快樂,我很迷惘。當朋友忙著替浴室磁磚抹縫或是規劃度假村行程時,我幾乎每個週末都在喝酒或是躺在床上看《貴婦實境秀》(The Real Housewives)或《與卡戴珊同行》(The Kardashians)。

若難得踏出家門,我的社交生活就是參加訂婚派對、婚禮、新居落成派對或嬰兒洗禮等。反正我就笑笑出席,買好禮物、寫好卡片,一同慶祝別人的幸福人生。但每次慶祝完別人的人生里程碑,我都更加感覺自己遠落人後,孤單又渺小。三十六歲,朋友都紛紛逐項達成了人生的階段目標,但我仍在自己二十幾歲時的生活模式中打轉著。

我一直都是單身、沒有房子、沒有計劃。

朋友問我過得好不好,我都說好。我知道自己不快樂,但我有什麼不快樂的理由?我很幸運,根本是幸運地不可思議。所以我抱怨自己沒男友,這樣大家可能比較能同理—但老實說,我根本不知道這是不是我不快樂的原因。男友可以解決我人生的問題嗎?也許可以,也許不能。我想結婚生子嗎?我自己也不知道。總之不管我想還是不想,好像也沒辦法改變什麼。男人就是對我沒興趣。

現實就是男人都對我避之唯恐不及,說起來真是丟臉到不行。為什麼別人對男人有辦法,我就不行?認識男生?談戀愛?結婚?

我覺得自己好像壞掉了。但我從未告訴別人這些事,反而是當別人告訴我,我很快就會遇到好男人時,我會點點頭、轉移話題,然後獨自回家,如果想要自怨自艾,就在家裡想辦法慢慢掏空自己,所以才會有這次的「醉後大恐慌」。

我在租來的奢華地下室公寓裡,環視著我亂七八糟的臥房。破舊的緊身褲和內褲丟了滿地,旁邊還有條濕毛巾,垃圾桶裡的卸妝棉和空水瓶滿了出來。一個、兩個、總共有三個喝了一半的咖啡杯。

我看著眼前的景象,內心深處出現了一個聲音:妳在幹什麼?

這聲音又再次響起,這次更大聲、口氣更堅定:妳在幹什麼?

書中描繪一個人跌到谷底時,好像就是這麼回事?一個不知打哪來的聲音告訴書中主角,該是改變的時候了。可能是上帝之聲、已故的母親,或是⋯⋯不知道,聖誕亡魂之類的—總之一定會有個聲音。 當然我從來就不信這些怪力亂神,我一直覺得這只是情緒化之人用來引起大家關注的招數——誰知道這聲音竟然真的存在。有時人真的會被逼到絕境,開始出現幻聽。

這聲音跟著我跟了好幾個月,幾乎每天都會在凌晨三點喚醒我。我在床上坐了起來,背打得挺直,心臟狂跳,而這聲音用堅定的口氣不斷地說著:妳在幹什麼?妳在幹什麼?

我努力想要忽視這個聲音。我躺回去睡覺,隔天繼續工作,晚上繼續跑酒吧,但持續了好幾個月後,我實在越來越難壓抑這種不對勁的感覺。老實說我根本不知道自己在幹什麼。我再也無法粉飾太平,保持微笑越來越困難,而以前只會在自家臥房出現的眼淚,也開始在公共場合出來見人——酒吧、同事聚會、朋友的活動等等——最後,我終於變成了在婚禮上喝醉後大跳碧昂絲的《單身女郎》,然後再一個踉蹌跑到廁所啜泣的那種女人。

我一向最怕變成這種人。但事情就這樣發生了,我就是這種人。

宿醉進入第四個小時,我正在看卡戴珊。電話響了,我連澡都還沒洗。是我妹希拉打來的。

「妳在幹什麼?」妹妹問,她的聲音聽起來清爽愉快。她正在走路。

「沒在幹麼,宿醉。妳呢?」

「剛離開健身房,現在要去跟喬吃早午餐。」

「很好啊。」「妳聽起來很慘。」妹妹說。

「我沒事,宿醉而已。」

「要不要出去散散步?會好一點。」

「現在在下雨。」我說。其實沒有下雨,但她不知道。希拉住在紐約的高級公寓裡,有高級的工作,還有高級的朋友,他們都吃高級的早午餐。我想像希拉剛運動完,乾乾淨淨、精神奕奕地在曼哈頓的路上踩著輕快的步伐,花了她大把銀子的挑染在陽光底下閃閃發光。

「那妳今天要做什麼?」她問。這個問題隱約有點評論的意味,我覺得很討厭。

「不知道,今天都快過完了,這裡已經下午四點了。」

「妳還好嗎?」

「我沒事,只是有點累。」

「好吧,那就這樣囉。」

我本來打算掛掉電話,放她去過她的美好人生,然後繼續沉溺在自怨自艾的情緒裡,但,眼淚掉了下來。

「怎麼了?昨天晚上怎麼了嗎?」希拉問。

「沒有,不是。」

「那是?」

「我不知道⋯⋯」我的聲音哽咽,「我不知道自己怎麼了。」

「怎麼說?」

「我一直都不快樂,但我找不到原因。」

「喔⋯⋯瑪莉安⋯⋯」她收起一貫強硬的口氣。 頁數 4/7

「我好像已經不知道該做什麼了。該做的我都做了—我認真工作、待人友善、也繳了這間臭公寓的臭房租,但做這些事到底是為了什麼?這一切到底是為了什麼?」

希拉沒辦法給我答案,所以,當我再次在凌晨三點醒來,而且再也受不了卡戴珊的時候,我只好轉向別人(其實是東西不是人)尋求協助。

—

我第一次讀勵志書的時候才二十四歲。那時我在牛津圓環的連鎖酒吧 All Bar One 喝著劣質白酒,一邊抱怨著臨時約聘人員這份鳥工作。朋友給了我一本已經被翻爛的書,是蘇珊.傑佛斯(Susan Jeffers)的《恐懼OUT:想法改變,人生就會跟著變》(Feel the Fear and Do it Anyway)。

我把這本書的副標大聲朗讀出來:「如何把你的恐懼和猶豫不決化作自信和行動⋯⋯」

我先翻了個白眼才翻過來讀封底:「是什麼在阻止你,讓你無法做自己想做的人,讓你無法過你想過的生活?是害怕和上司討論問題?是害怕改變?還是害怕取得掌控權?」

我又多翻了幾次白眼。「我才不害怕,只是約聘工作很鳥而已。」

「我知道這看起來很遜,但真的,讀一下。」朋友一直要我讀。

「我保證妳讀完絕對會開始出門做點什麼!」

我實在看不出我朋友讀了這本書之後,除了跟我一起喝醉之外還做了些什麼,但管他的。那天晚上我在酒精的作用下,昏沉沉地嗑了半本。隔天晚上我就把整本讀完了。

我有一個英國文學學位,對文字很執著,但這本書中使用的驚嘆號以及喊叫風格的大寫字母有種神奇的魔力,展現出正面積極的美國精神。這和我的英國/愛爾蘭悲觀主義大不相同,讓我感覺一切充滿了希望。

讀完這本書之後,我辭去了臨時約聘人員的工作,雖然下一份工作也還完全沒有著落。一週後,我聽說有個朋友的朋友的朋友在報社上班。我打電話給這個人,她沒接,我繼續打。沒接,再打。我以前從未如此堅定,這是頭一遭。最後她回電了,她要我去一趟報社好評估我的經歷。兩週後,我得到了報社的工作。

這是我在新聞界的第一份工作。奪命連環call有其風險,但我也是成功了。

我從此迷上了勵志書。假設有本書,你運用午休時間讀過就有可能改變一生;假設這本書用五個簡單的步驟,就能幫妳找到自信、男人或財富,加上還有歐普拉簽名背書,那我不僅要把這本書買下來,連周邊商品如衣服和錄音課程,我都要買。 頁數 5/7

《與成功有約》(7 Habits of Highly Effective People)、《平靜小書》(The Little Book of Calm)、《人生原則》(The Rules of Life)、《不要搬走我的乳酪》(Don’t Move My Cheese)和《積極思考的力量》(The Power of Positive Thinking)我全讀了,一字不漏地從頭讀到尾,還劃了重點、在空白處做筆記。每本書都說可以幫你找到更快樂、更和諧、更有成就的自己⋯⋯但真的有用嗎?

有用個屁!

沒有一本書像《恐懼OUT:想法改變,人生就會跟著變》一樣令我震撼。

原為電台DJ的保羅.麥肯納(Paul McKenna)轉行做了催眠師,後來也靠著勵志新事業致富——但我讀了他的《我能讓你賺大錢》(I Can Make You Rich)之後還是拿錢沒轍。若你給我十英鎊,你皮夾都還沒放回口袋,我就已經花掉二十英磅了。

我也讀了《男人來自火星,女人來自金星》(Men are from Mars, Women are from Venus)和《壞壞女人有人愛》(Why men love Bitches),但我依舊單身。

雖說《恐懼OUT》這本勵志書替我開啟了職涯大門,但是我日後的工作成就卻與《成功法則》(The Success Principles)一點也沾不上邊—這本書使我被害怕失敗的恐懼感吞滅了,於是我成了工作狂。

我經常搬家。有次搬家時,朋友莎拉來幫忙整理,她看我每個房間裡都有一大疊勵志書籍,覺得真是史上最幽默的事——沙發底下有、床底下有,衣櫃旁邊也有一大疊。

「很多都是工作用書啦。」我回她。某種程度上來說是這樣沒錯,我有時要寫書籍推薦文。不過我買這些書大都是因為另一個原因:我認為勵志書可以改變我的人生。

「每本內容不都差不多嗎?」莎拉問。「正面思考、走出舒適圈這類的?我實在不懂,封底一段短文就可以說完的事情,為什麼要花兩百頁來解釋。」

「有時候訊息就要一直重複,才能融會貫通。」我說。

冰箱旁兩個手機充電器和一疊外帶咖哩菜單旁,有一本勵志書,莎拉拿了起來。

「《如何停止憂慮開創人生》(How to Stop Worrying and Start Living)。」莎拉放聲讀出書名。這本書非常受歡迎。

「這是本好書!」我說。

莎拉大笑。

「我是認真的,這本是經典,是經濟大蕭條時期出版的作品。我讀了至少三次。」

「妳讀了三次?」莎拉說。

「是啊!」

「妳覺得有收穫?」

「是啊!」

「那妳都不會憂慮了?」

「這個嘛⋯⋯」

此時莎拉已經笑彎了腰,眼淚都噴出來了。 我有點想生氣,但還真生不了氣,因為我比我認識的任何人還更常憂慮。不單是《如何停止憂慮開創人生》,我家書架上幾乎每一本勵志書都要被我砸招牌了(藏在床底下的那幾本更是)。

有人說勵志書要是真的有用,那只要讀一本就可以一勞永逸了—我就是這個論點最好的反證,因為我一個月至少會買一本勵志書,但我現在又醉、又憂鬱、又神經質、又寂寞。

既然勵志書沒有用,那我幹麼讀?

對我來說,閱讀勵志書籍就像吃巧克力蛋糕或是複習《六人行》一樣紓壓。這些書道出了我一直不敢勇於承認的不安感和焦慮感,讓我感覺只要是正常人,都會經歷我最私密的那些煩惱。閱讀著這些字句,好像就比較不那麼孤單了。

另外,勵志書還提供了幻想的空間。每天晚上我都會讀著這些乞丐變富翁的故事,幻想著自己要是更有自信、更有效率、要是不需要擔心任何事情、早上五點就起來冥想,我的生活會有怎樣的轉變。

現在我只有一個問題,就是每天早上我還是必須跳下床(但不是五點)展開我原本的生活。

我的人生並沒有任何轉變,因為書上的建議我沒一項照著做。我沒有寫日記,我沒有給自己精神喊話。我第一次讀《恐懼OUT》的時候,覺得這本書改變了我的人生,但那是因為我實際去做了—我面對了自己的恐懼,辭掉了工作。不過從那時起我便再也不曾離開舒適圈—我連床舖都鮮少離開。

週日的終極宿醉終於慢慢褪去,第五度讀著《恐懼OUT》的我萌生了一個念頭。這個念頭可以幫助我擺脫憂鬱、擺脫宿醉,讓我變成一個高效率的快樂人:我不要只「讀」勵志書,我要去「實踐」書中提出的建議。我要按部就班地完成這些「心靈導師」提出的每一項建議,看看《與成功有約》中高效率人士的七個習慣對我會有什麼影響,還有,我要認真地感受《當下的力量》(The Power of Now)。我的人生能因此有所轉變嗎?我會變富有嗎?變瘦呢?找到真愛?

我把完整的實戰計畫都想好了:一個月一本書,逐字逐句照做,看看勵志書是否真能扭轉人生。這項計畫為期一年,所以我總共會「做」完十二本書。一次一本,我要有條不紊地逐項克服自己的缺點—沒錢、焦慮、過胖等。這樣到了年末,我就會變成完美小姐! 頁數 7/7

「很好啊,但妳要真的去做喔。」幾天後我在電話中告訴希拉這項計畫時,她這麼說。

「可別只讀一讀,然後分析自己的情緒分析一年。」從口氣判斷,希拉應該是認為我把這當作吹毛求疵審視自己的大好機會,她怕我反而會變得更自怨自艾。

「我會去做!」我有點不高興。「實際執行才是這個計劃的重點。」

「那妳要用哪幾本書?有詳細計畫了嗎?」

又揭我瘡疤,希拉知道我這人從不計劃。

「我要從《恐懼OUT:改變想法,人生就會跟著變》開始,因為我第一次讀這本書時,人生就有了重大的改變。第二本我想要選本致富的書。接下來的書我還沒想好,在勵志的世界中,對的書會在對的時間找到你。」我知道這計畫聽起來很粗糙。

「那妳要用讀過的書還是新書?」希拉問。

「都要。」我說。

「那妳會找本教人約會的書嗎?」

「會啊。」

「哪一本?」

「還沒找。」

「什麼時候找?」

「希拉!我不知道!下半年吧。我想先改善自己,再去想約會。」

說實在我很討厭「改善自己」這種講法。

「那這個計畫最終的目的到底是什麼?」希拉問。她總是可以從各種計畫中找出瑕疵,也靠著這個能力賺了大錢。

「不知道,我只想要活得更快樂、更有自信、還清貸款。我想要變健康,少喝點酒——」

「直接少喝就好了,不用大費周章看書。」希拉打斷我的話。

「我知道啦!」此話一出我便悄悄地吞下一口葡萄酒。

「好吧,但妳要真的去做喔。不能光說不練。」

「我知道啦,我會做的。」

就連生性務實的希拉也無法讓我停止做夢。我掛掉電話、闔上眼睛,想著年底的時候自己會有多完美。

「完美版本的瑪麗安」將不再憂慮、不再拖延,工作起來也游刃有餘。她會替各大一流報社、雜誌社撰稿,並靠此賺進大把鈔票—錢多到要矯正她的一口爛牙也不是問題。完美瑪麗安會住在有大窗戶的豪華公寓中,公寓內有好多個書架,架上擺滿了知識性文學作品,而且她會真的去讀。晚上,她會穿著低調奢華卻要價不菲的服裝去參加時尚晚宴。她還會時不時上健身房。對了,她身旁還有個穿著喀什米爾毛衣的帥男友,當然囉。

你知道的,出現在雜誌上的成功人士都是這樣:在他們完美的家中,穿著完美的服裝受訪,談論著他們完美的人生。我也要成為這樣的人!