重構女性的主體性:霍妮與她的精神分析革命

紀金慶(臺灣師範大學助理教授)

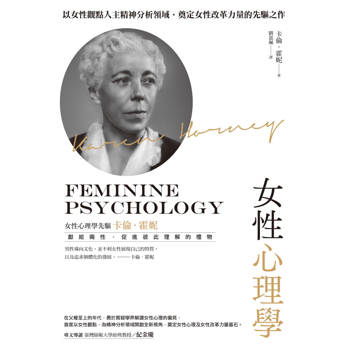

這本由凱爾曼(Harold Kelman)編輯的《女性心理學》(Feminine Psychology),是一部精神分析史上的重要經典。它並非霍妮生前親自編排的專著,而是收錄了她在 1922 年至 1937 年間撰寫的十五篇關鍵論文。

這十五年,正是霍妮思想發生劇烈地殼變動的時期——從早年在柏林與弗洛伊德正統學派的激烈交鋒,到後來移居美國後發展出獨立的思想體系。這些文獻紀錄了一位女性思想家如何單槍匹馬,從生理決定論的重圍中殺出一條血路,最終將心理學的視角從「生物本能」推向了廣闊的「文化與人格」。

為了幫助讀者釐清霍妮思想演進的縝密邏輯,本篇導讀將打破論文發表的自然時序,改以「思想演進的內在邏輯」為軸心,將這十五篇文獻重組為四個主題群進行深度解析:

1. 第一部:重構女性的主體性(1924-1926)

聚焦於霍妮早期的三篇奠基之作。探討她如何透過確立「原發性女性氣質」,在生物學層次上反擊弗洛伊德的「匱乏論」,為女性找回身體的主體尊嚴。

2. 第二部:神經症的鐵籠(1927-1933)

進入霍妮中期的社會結構批判。分析她如何解構一夫一妻制、兩性互疑以及母性神話,揭示出導致現代人(無論男女)陷入神經症痛苦的「文化病灶」。

3. 第三部:順從的系譜學(1935)

透過「成年受虐」與「青春期轉折」的互文閱讀,追溯女性順從與受虐人格的後天生成史,破除「受虐即女性天性」的頑固迷思。

4. 第四部:愛的惡性通膨與人本救贖(1934-1937)

以霍妮思想成熟期的壓軸之作為結。探討當「愛」被異化為緩解焦慮的工具時,現代心靈如何陷入空虛,並提出存在主義式的解藥。

現在,讓我們跟隨霍妮的手術刀,層層剝開這部關於性別、恐懼與愛的病理報告。

第一部分:重構女性的主體性

一、 沉默的另一半:精神分析的男性中心困境

在精神分析運動的早期歷史中,存在著一個巨大的、難以被忽視的沉默空腔,那就是女性的真實聲音。儘管佛洛伊德(Sigmund Freud)的天才洞見揭開了潛意識的帷幕,但在那個以維也納為中心的學術圈裡,女性的心理圖景始終是被邊緣化的「他者」(the Other)。

在正統的佛洛伊德理論中,女性被定義為一種「匱乏的存在」。透過「陰莖羨妒」(Penis Envy)與「去勢情結」(Castration Complex)的理論濾鏡,女性的生命歷程被描述為一場漫長的、註定失敗的補償作用——補償她們天生缺失的男性器官。這種觀點將女性的主體性抹除,將她們簡化為「受損的男性」。正如霍妮後來犀利指出的,這並非科學的客觀觀察,而是「男性自戀」在理論上的投射。

然而,歷史總有轉折點。1920 年代中期,霍妮(Karen Horney)以一種驚人的智識勇氣,打破了這種沉默。由凱爾曼(Harold Kelman) 編輯的這本《女性心理學》(Feminine Psychology),收錄了霍妮與正統理論決裂並建立自身體系的關鍵文獻。而在這十五篇論文中,開篇的三部作品——1924 年發表的《論女性去勢情結的起源》、以及 1926 年發表的《逃避女性身分》與《受阻的女性氣質》——無疑構成了整本書,乃至霍妮整個學術生涯的「核心引擎」。

這三篇文章不應僅被視為獨立的臨床報告,它們共同構成了一個嚴密的邏輯閉環,完成了精神分析史上一次關鍵的「典範轉移」(Paradigm Shift)。它們是霍妮思想的公理(Axiom),確立了「原發性女性氣質」的實存地位。

倘若略過這三篇奠基之作,我們或許難以完整拼湊出霍妮思想光譜中,那股最初始、也最具爆發力的性別辯證動能。由此,我們也看見當初凱爾曼在編輯全書時,那種慧眼獨具的學術眼光。

二、 本體論的翻轉:從「缺失」到「實存」

要理解這三篇文章的重量,我們必須先理解霍妮在全書首篇《論女性去勢情結的起源》(1924年)中所進行的「本體論翻轉」。

在此之前,女性在精神分析中是作為一個「負數」存在的。佛洛伊德認為,女孩在發現自己沒有陰莖後,才開始發展出超我與文化適應,這意味著女性心理是對「無」(Nothingness/Lack)的反應。霍妮則在這篇論文中,提出了一個革命性的假設:女性擁有一種生物學上的、原發性的完整性。

她運用生物演化的邏輯質問:大自然怎麼可能創造出一個物種的一半成員,讓她們天生就否定自己的性別功能?霍妮主張,女孩對自身女性氣質(陰道、子宮、生育潛能)有著直觀的、原發的感知。這一論點看似簡單,卻具有核爆般的破壞力。因為一旦確立了女性是「正數」(Positive Entity),弗洛伊德的「陰莖羨妒」就不再是女性的命運,而變成了女性的防禦。

這就是霍妮的第一個公理:女性不是殘缺的男性,女性是完整的自我。

以此為起點,霍妮在 1926 年的兩篇論文中,進一步構建了她的理論大廈。如果女性本質是完整的,為什麼臨床上我們看到那麼多女性厭惡自己的性別、羨慕男性、甚至性冷感?霍妮沒有迴避這些現象,而是給出了全新的解釋路徑:這不是因為生物學的缺陷,而是因為「焦慮」與「文化」。

三、 動力學的重構:焦慮、逃避與受阻

若說 1924 年的文章是地基,那麼 1926 年的《逃避女性身分》與《受阻的女性氣質》則是支撐這座大廈的兩根支柱。這兩篇文章分別從「社會文化」與「臨床病理」兩個維度,解釋了女性主體性的失落。

在《逃避女性身分》與《受阻的女性氣質》中,霍妮展現了她作為文化批評家的前瞻性眼光。她指出,女性之所以表現出「男性化情結」,並非因為她們真的想要那個器官,而是因為她們生活在一個「男性單邊文化」中。在這個文化裡,力量、創造力與主體性都被標記為「陽性」。女性羨慕男性,本質上是在羨慕自由與安全。

同時,更深層地,霍妮已經隱然觸碰到一種心理動力學的交換:女性為了逃避內在的俄狄浦斯衝突(對母親的恐懼、對亂倫的罪惡感),選擇了「放棄」女性身分。這是一種戰略性的撤退,而非生物性的宿命。沿著這份理解,霍妮甚至帶領我們進入了女性身體的微觀政治,她精彩地預示了性冷感(Frigidity)並非女性性慾的缺失,而是恐懼的結果。當女性將亂倫衝動與母親的懲罰幻想投射到自己的生殖區域時,身體便會「凍結」。這裡,霍妮再次運用了她的公理:功能是被抑制了,而不是不存在。

霍妮發現的這一切,為治療帶來了根本性的希望——治療的目標不再是讓女性「認命」(接受自己被閹割),而是幫助女性「解禁」,重新擁抱那被恐懼封印的原發力量。

這三篇文章構成了一個邏輯嚴密的三段論:

1. 前提(1924): 女性擁有獨立且完整的原發性別氣質。

2. 衝突(1926): 外在的父權文化與內在的亂倫焦慮,迫使女性壓抑這一氣質。

3. 症狀(1926): 這種壓抑表現為「逃避女性身分」(心理層面)與「受阻的女性氣質」(身體層面)。

四、 邁向文化的視野:霍妮思想的遺產

凱爾曼將這三篇文章置於全書之首,具有極為重要的戰略意義。它們不僅是霍妮對弗洛伊德理論的修正,而更是在這三篇文章的論證過程中,霍妮意識到了「生物決定論」的侷限。她發現,如果不引入「文化權力」的視角,就無法解釋為什麼男性會創造出貶低女性的文明(源於男性的子宮羨妒與創造力焦慮),也無法解釋女性為何會集體性地自我貶抑。

這三篇奠基之作,就像是一把銳利的手術刀,切開了精神分析理論中原本癒合良好的父權表皮,暴露出了底下的權力結構與焦慮防禦。它們賦予了女性一種新的尊嚴:女性的痛苦,不再是她們次等生物地位的證據,而是她們在不利的文化與家庭環境中,為了生存而進行艱苦心理搏鬥的傷痕。

在本書後續收錄的論文中,無論是探討《一夫一妻制的問題》、《母性的衝突》,還是《神經質的愛的需求》,我們都可以清晰地聽到這三篇文章的回響。後續所有的分析,都是建立在「女性是一個受困的完整主體」這一公理之上。

紀金慶(臺灣師範大學助理教授)

這本由凱爾曼(Harold Kelman)編輯的《女性心理學》(Feminine Psychology),是一部精神分析史上的重要經典。它並非霍妮生前親自編排的專著,而是收錄了她在 1922 年至 1937 年間撰寫的十五篇關鍵論文。

這十五年,正是霍妮思想發生劇烈地殼變動的時期——從早年在柏林與弗洛伊德正統學派的激烈交鋒,到後來移居美國後發展出獨立的思想體系。這些文獻紀錄了一位女性思想家如何單槍匹馬,從生理決定論的重圍中殺出一條血路,最終將心理學的視角從「生物本能」推向了廣闊的「文化與人格」。

為了幫助讀者釐清霍妮思想演進的縝密邏輯,本篇導讀將打破論文發表的自然時序,改以「思想演進的內在邏輯」為軸心,將這十五篇文獻重組為四個主題群進行深度解析:

1. 第一部:重構女性的主體性(1924-1926)

聚焦於霍妮早期的三篇奠基之作。探討她如何透過確立「原發性女性氣質」,在生物學層次上反擊弗洛伊德的「匱乏論」,為女性找回身體的主體尊嚴。

2. 第二部:神經症的鐵籠(1927-1933)

進入霍妮中期的社會結構批判。分析她如何解構一夫一妻制、兩性互疑以及母性神話,揭示出導致現代人(無論男女)陷入神經症痛苦的「文化病灶」。

3. 第三部:順從的系譜學(1935)

透過「成年受虐」與「青春期轉折」的互文閱讀,追溯女性順從與受虐人格的後天生成史,破除「受虐即女性天性」的頑固迷思。

4. 第四部:愛的惡性通膨與人本救贖(1934-1937)

以霍妮思想成熟期的壓軸之作為結。探討當「愛」被異化為緩解焦慮的工具時,現代心靈如何陷入空虛,並提出存在主義式的解藥。

現在,讓我們跟隨霍妮的手術刀,層層剝開這部關於性別、恐懼與愛的病理報告。

第一部分:重構女性的主體性

一、 沉默的另一半:精神分析的男性中心困境

在精神分析運動的早期歷史中,存在著一個巨大的、難以被忽視的沉默空腔,那就是女性的真實聲音。儘管佛洛伊德(Sigmund Freud)的天才洞見揭開了潛意識的帷幕,但在那個以維也納為中心的學術圈裡,女性的心理圖景始終是被邊緣化的「他者」(the Other)。

在正統的佛洛伊德理論中,女性被定義為一種「匱乏的存在」。透過「陰莖羨妒」(Penis Envy)與「去勢情結」(Castration Complex)的理論濾鏡,女性的生命歷程被描述為一場漫長的、註定失敗的補償作用——補償她們天生缺失的男性器官。這種觀點將女性的主體性抹除,將她們簡化為「受損的男性」。正如霍妮後來犀利指出的,這並非科學的客觀觀察,而是「男性自戀」在理論上的投射。

然而,歷史總有轉折點。1920 年代中期,霍妮(Karen Horney)以一種驚人的智識勇氣,打破了這種沉默。由凱爾曼(Harold Kelman) 編輯的這本《女性心理學》(Feminine Psychology),收錄了霍妮與正統理論決裂並建立自身體系的關鍵文獻。而在這十五篇論文中,開篇的三部作品——1924 年發表的《論女性去勢情結的起源》、以及 1926 年發表的《逃避女性身分》與《受阻的女性氣質》——無疑構成了整本書,乃至霍妮整個學術生涯的「核心引擎」。

這三篇文章不應僅被視為獨立的臨床報告,它們共同構成了一個嚴密的邏輯閉環,完成了精神分析史上一次關鍵的「典範轉移」(Paradigm Shift)。它們是霍妮思想的公理(Axiom),確立了「原發性女性氣質」的實存地位。

倘若略過這三篇奠基之作,我們或許難以完整拼湊出霍妮思想光譜中,那股最初始、也最具爆發力的性別辯證動能。由此,我們也看見當初凱爾曼在編輯全書時,那種慧眼獨具的學術眼光。

二、 本體論的翻轉:從「缺失」到「實存」

要理解這三篇文章的重量,我們必須先理解霍妮在全書首篇《論女性去勢情結的起源》(1924年)中所進行的「本體論翻轉」。

在此之前,女性在精神分析中是作為一個「負數」存在的。佛洛伊德認為,女孩在發現自己沒有陰莖後,才開始發展出超我與文化適應,這意味著女性心理是對「無」(Nothingness/Lack)的反應。霍妮則在這篇論文中,提出了一個革命性的假設:女性擁有一種生物學上的、原發性的完整性。

她運用生物演化的邏輯質問:大自然怎麼可能創造出一個物種的一半成員,讓她們天生就否定自己的性別功能?霍妮主張,女孩對自身女性氣質(陰道、子宮、生育潛能)有著直觀的、原發的感知。這一論點看似簡單,卻具有核爆般的破壞力。因為一旦確立了女性是「正數」(Positive Entity),弗洛伊德的「陰莖羨妒」就不再是女性的命運,而變成了女性的防禦。

這就是霍妮的第一個公理:女性不是殘缺的男性,女性是完整的自我。

以此為起點,霍妮在 1926 年的兩篇論文中,進一步構建了她的理論大廈。如果女性本質是完整的,為什麼臨床上我們看到那麼多女性厭惡自己的性別、羨慕男性、甚至性冷感?霍妮沒有迴避這些現象,而是給出了全新的解釋路徑:這不是因為生物學的缺陷,而是因為「焦慮」與「文化」。

三、 動力學的重構:焦慮、逃避與受阻

若說 1924 年的文章是地基,那麼 1926 年的《逃避女性身分》與《受阻的女性氣質》則是支撐這座大廈的兩根支柱。這兩篇文章分別從「社會文化」與「臨床病理」兩個維度,解釋了女性主體性的失落。

在《逃避女性身分》與《受阻的女性氣質》中,霍妮展現了她作為文化批評家的前瞻性眼光。她指出,女性之所以表現出「男性化情結」,並非因為她們真的想要那個器官,而是因為她們生活在一個「男性單邊文化」中。在這個文化裡,力量、創造力與主體性都被標記為「陽性」。女性羨慕男性,本質上是在羨慕自由與安全。

同時,更深層地,霍妮已經隱然觸碰到一種心理動力學的交換:女性為了逃避內在的俄狄浦斯衝突(對母親的恐懼、對亂倫的罪惡感),選擇了「放棄」女性身分。這是一種戰略性的撤退,而非生物性的宿命。沿著這份理解,霍妮甚至帶領我們進入了女性身體的微觀政治,她精彩地預示了性冷感(Frigidity)並非女性性慾的缺失,而是恐懼的結果。當女性將亂倫衝動與母親的懲罰幻想投射到自己的生殖區域時,身體便會「凍結」。這裡,霍妮再次運用了她的公理:功能是被抑制了,而不是不存在。

霍妮發現的這一切,為治療帶來了根本性的希望——治療的目標不再是讓女性「認命」(接受自己被閹割),而是幫助女性「解禁」,重新擁抱那被恐懼封印的原發力量。

這三篇文章構成了一個邏輯嚴密的三段論:

1. 前提(1924): 女性擁有獨立且完整的原發性別氣質。

2. 衝突(1926): 外在的父權文化與內在的亂倫焦慮,迫使女性壓抑這一氣質。

3. 症狀(1926): 這種壓抑表現為「逃避女性身分」(心理層面)與「受阻的女性氣質」(身體層面)。

四、 邁向文化的視野:霍妮思想的遺產

凱爾曼將這三篇文章置於全書之首,具有極為重要的戰略意義。它們不僅是霍妮對弗洛伊德理論的修正,而更是在這三篇文章的論證過程中,霍妮意識到了「生物決定論」的侷限。她發現,如果不引入「文化權力」的視角,就無法解釋為什麼男性會創造出貶低女性的文明(源於男性的子宮羨妒與創造力焦慮),也無法解釋女性為何會集體性地自我貶抑。

這三篇奠基之作,就像是一把銳利的手術刀,切開了精神分析理論中原本癒合良好的父權表皮,暴露出了底下的權力結構與焦慮防禦。它們賦予了女性一種新的尊嚴:女性的痛苦,不再是她們次等生物地位的證據,而是她們在不利的文化與家庭環境中,為了生存而進行艱苦心理搏鬥的傷痕。

在本書後續收錄的論文中,無論是探討《一夫一妻制的問題》、《母性的衝突》,還是《神經質的愛的需求》,我們都可以清晰地聽到這三篇文章的回響。後續所有的分析,都是建立在「女性是一個受困的完整主體」這一公理之上。