這天,是筆者、出版社編輯,與德仔第一次的會面。我們約在東區的一間咖啡館,德仔是這裡的常客。咖啡館裝潢簡約,空間感受上不至於過度喧囂,但也沒有安靜得連講話都必須輕聲細語、擔心吵到鄰座的客人。同時,這裡也有許多藝文活動、電影的宣傳,不定期舉辦座談會與展覽,瀰漫濃厚但質樸的藝術氣氛。

剛開始進行訪問的時候,德仔顯得有點拘謹、嚴肅,但隨著碰面次數的累積,他也漸漸談笑風生。每次的訪談都很流暢,隨著不同主題,我們追溯他早年的一些經歷,有時候他也會分享讓人會心一笑的花絮。

德仔講話非常有條理,思路清晰。更令筆者印象深刻的是,他的言語內容很「實」,沒有太多虛假的包裝詞句,在訪問進行中,也甚少讓人感覺到他想對某些問題做出閃躲或者修飾。德仔對於訪談十分尊重,一旦約定下次的會面時間,他總能依約前來,沒發生過突然取消的狀況,由此可見他對於承諾的重視。

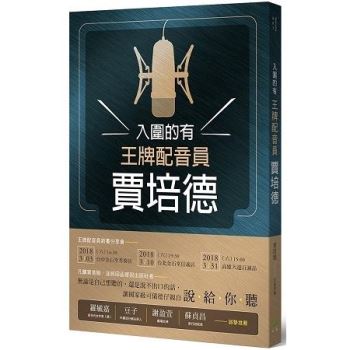

「賈培德」這三個字,在他接了三金(金馬獎、金鐘獎、金曲獎)的司儀之後聲名大噪。但對於變成公眾人物,擁有一定程度的「名氣」,德仔說出了內心深處最真實的感覺。 從主持廣播節目開始,他累積了不少死忠粉絲,舉辦不定期的聽友見面會,具有一定程度的知名度。品嘗到許多身為公眾人物所帶來的正反效應,同時也讓他承受了某些心理上的負擔。

「對我來說,自己是這麼的普通,我的人生除了好運了些之外毫無神奇之處,所以一開始總是單純地面對他人,因而無從判斷在認識的人當中,有誰是只想滿足自己的幻想與好奇,又有誰是想與我真實的靈魂相交,所以在大概三十幾歲之後,對於新朋友的防備心就越來越重了。」

廣播劇團

時間要推移至三十年前的警察廣播電臺。德仔與「聲音」之間的故事,一切都從這裡開始。在電臺錄音室裡,有個小孩偷偷躲在桌子底下,屏氣凝神、專注地看著錄音間裡正在發生的事。無論是開得很強、幾乎讓人起雞皮疙瘩的冷氣,或是整齊陳列,看起來就很專業的廣播器材,在在都散發著一種獨特的氛圍。這是種很少人有的經歷,平常從外頭往裡望,錄音間就像個獨立平行的世界,內部的所有聲響都被阻絕。看著廣播劇團的演員們表演:有聲音演出的、幫忙拿道具做音效的,還有在現場督陣的導播……,各司其職、井然有序,就像在某個亙古的軌道上運行著。那個躲在錄音室一隅,專注感受著這一切的小孩,就是德仔。當德仔躲在麥克風前的桌子下面時,連呼吸都小心翼翼,就好像沒有人發覺他在這裡一樣。潛伏在這個大人們錄音的「軍事重地」,他感到緊張,心情忐忑不安,但更多的是無限放大的興奮以及刺激感。他在幽暗的的桌子底下抬頭左顧右盼,仰望著圍繞麥克風專心演出的叔叔阿姨、大哥大姊們,自己彷彿變成一個隱形人,在大家沒察覺的狀況下,他來去自如地觀賞著演出。就在那一刻,德仔內心由衷感到這一群人好專業、好帥,昇起一種自己也還不是很明白的仰慕情愫。事後回想起來,或許這是他生平第一次,有了想要從事跟「聲音」相關工作的念頭。

這是德仔與廣播間最初的回憶,至今仍歷歷在目。

一開始,德仔只是單純地想跟著媽媽去上班的地方玩樂而已。 擔任職業軍人的母親,當時在警察廣播電臺的廣播劇團兼職。在那個年代,臺灣的廣播圈,與劇場界、配音界,基本上都是由同一群人組成,彼此之間有著很高的重疊性。這些人才幾乎都畢業於政工幹校(現今的國防大學政治作戰學院),德仔的母親也不例外。他們有些人畢業後去軍隊服務, 有些則散佈在其他的單位,因此,警廣的廣播劇團就成為這些政工幹校畢業生的一個交誼場合。

相較於中廣、漢聲電臺所製作的流行廣播劇,警廣的廣播劇相對而言,戲劇性沒那麼強烈,而是偏重於政令宣導,且長度比較迷你,只有十分鐘,對於這些廣播人員來說並不會有很大的壓力。因此每個禮拜四,有空的人就會來電臺,分配好錄音工作,便開始廣播劇的錄音。對許多人而言,這是一段彼此可以交誼、聯絡感情的時光。

自德仔有記憶以來,三不五時就會跟著媽媽去警廣上班,但是到了十一歲那年,也就是國小五年級,德仔有了人生第一次的「廣播劇演出初體驗」。廣播劇常常會依照當日的劇情需求,而讓廣播人員的小孩們作「友情客串」。人選並非特別指定,端看現場誰有帶孩子來,導播便請他們軋一角。那天德仔恰巧在電臺裡,導播便問他想不想也試試看、進錄音室錄廣播劇呢?

「當然要!」頁數 3/4

對於這大好機會,德仔毫不考慮的就接受了。事實上,這個邀演讓德仔小小的心靈覺得備受肯定與重視,內心雀躍無比。雖然擔綱的僅僅是些客串的小角色,但他以慎重的心情,用最認真的態度反覆練習。當懷著忐忑的心情,戰戰兢兢,彷彿自己背後承載著很大的期待般的走進錄音室準備時,他在心裡告誡自己絕不能出錯,一定要表現到「最好」。

廣播劇裡需要小朋友飾演的,通常都不會是甚麼真正的角色,往往只是因應劇情的需要所衍伸出來的部分。可能是一個家庭裡有小孩,劇情裡需要他說一句:「爸,吃飯了!」甚或是爸媽在打罵小孩,小孩要做的就是淒厲的慘叫、哀號,連臺詞都可以省了。說是玩票也好,客串也罷,一開始德仔也覺得就只是沒有酬勞的有趣經驗而已。但當德仔完成了幾次「任務」 之後,劇團就開始為他安排了一些較具體的角色,也讓他賺到了聲音工作生涯的第一份收入。

錄這種廣播短劇的酬勞不算多,在德仔的記憶中,「一本」(指劇本,就是一集的意思)大約才一百二十元。但對一個小五生來說,每個禮拜可以接演個一本或兩本(有時候多的話會接到三本),賺一點零用錢,已經很不錯了。

那個年代,警廣的廣播短劇的主要目的是政令宣導,不難理解的,因應政令宣導所需而衍伸出的小孩角色幾乎都不會是什麼正常、普通的乖小孩。多半都是品格、家庭出了一些問題,才會受到編劇的「青睞」而寫進劇本。舉凡偷東西的小孩、逃家的小孩、父母離婚導致個性扭曲的小孩,到吸食毒品的小孩、加入幫派的小孩、霸凌同學的小孩、被同學霸凌的小孩,不一而足,幾乎都是負面的角色。

但德仔當時年紀小,對「演出」的概念還沒有很多想法,懵懵懂懂的,想說就是唸唸劇本,反正這些被歸類為負面角色的臺詞也不太多。但這些都不是重點,光想著能進錄音室錄音、扮演一些角色,就覺得很開心也心滿意足了。

在德仔十六歲、上高中的時候,差不多變聲完畢,聲音已經富有成熟男性的磁性,便開始接演一些成人的角色。這時可以扮演的角色就多得多了,由於他的聲線、咬字聽起來都具有很明顯的正氣,所以常演出年輕的醫生、律師、小家庭中女兒的男友、年輕的公務員等, 也就是在劇情走到尾聲時,會莫名出現為大家解惑、宣導政令的那種角色。頁數 4/4

在劇團中,他與杜滿生、林明、王聰穎、夏治世、梁剛華等前輩共同配音演出。那個環境裡大家都是同事,前輩們也不會一直強調彼此之間的輩份差異。這讓他日後在踏入配音圈時並沒有被當成完全的新人,僅僅二十歲出頭的他, 資歷與人脈都與他的實際年紀不相稱。

讀者可能會看過一些電影,提到早期電影拍攝與廣播錄音的過程中,利用各種道具製作音效的有趣橋段,根據德仔的說法,那些都是千真萬確的。當年沒有電腦錄音或電腦剪輯這回事, 在類比的時代,錄音靠的是盤帶,無法分軌錄製再透過後製完成作品,必須在錄音時把包含人聲與音效在內的大部分聲音一次全部錄進去。就像舞臺劇一樣,所有演出必須一次到位,只要有任何出錯,大家就必須重來一遍。

劇本上若寫著「作出『雨聲』的效果」,錄音間內的某個演員就真的得用竹篩篩豆子。「雷聲」則是用一片特製的,兩端有木製握柄的白鐵片扭曲做出。「接電話」就要把現場真實存在的轉盤式電話用力拿起再放下。

「腳步聲」比較特殊,錄音室因為怕收進平常移動時發出的聲音而鋪了地毯,但有時也真的會需要腳步聲,所以製作了兩條走道,一條是水泥做的、一條是木板做的,用來模擬不同情境下的腳步聲。錄音室裡另外有一幢迷你小房子,有門也有窗,可讓演員模擬開關門窗的聲音,這房子還有門鈴,能發出六種不同的門鈴聲。

這些現場音效,有的簡單有的複雜,當操作音效可能影響聲音表演的穩定(例如走路)時, 就會由沒有對白或該場戲沒有出場的演員負責,通常資歷較淺的演員會主動擔任這項工作。負責操作音效道具的演員,自己的演出經驗也不能太少,才能正確掌握戲劇進行的節奏。也得跟演出對白的演員要有一定程度的默契,否則音效跟人聲撞在一起,或是腳步聲走太久搞得演員一直沒法開始說話,就得整段重來。這對資淺的演員來說還是有些壓力的。

從小五到上大學,將近十年的時間裡,德仔斷斷續續的參與警察廣播電臺的廣播劇錄製工作。一開始他只是當成打打工、做些覺得有趣的事,完全沒有想過「聲音」會變成自己未來職業上的看家本領。

但事後回想起來,這段在警廣廣播劇團的經歷,且稱作年少回憶,卻成為德仔人生中很重要、甚至是日後跨入廣播界、配音工作的養分以及起點。

剛開始進行訪問的時候,德仔顯得有點拘謹、嚴肅,但隨著碰面次數的累積,他也漸漸談笑風生。每次的訪談都很流暢,隨著不同主題,我們追溯他早年的一些經歷,有時候他也會分享讓人會心一笑的花絮。

德仔講話非常有條理,思路清晰。更令筆者印象深刻的是,他的言語內容很「實」,沒有太多虛假的包裝詞句,在訪問進行中,也甚少讓人感覺到他想對某些問題做出閃躲或者修飾。德仔對於訪談十分尊重,一旦約定下次的會面時間,他總能依約前來,沒發生過突然取消的狀況,由此可見他對於承諾的重視。

「賈培德」這三個字,在他接了三金(金馬獎、金鐘獎、金曲獎)的司儀之後聲名大噪。但對於變成公眾人物,擁有一定程度的「名氣」,德仔說出了內心深處最真實的感覺。 從主持廣播節目開始,他累積了不少死忠粉絲,舉辦不定期的聽友見面會,具有一定程度的知名度。品嘗到許多身為公眾人物所帶來的正反效應,同時也讓他承受了某些心理上的負擔。

「對我來說,自己是這麼的普通,我的人生除了好運了些之外毫無神奇之處,所以一開始總是單純地面對他人,因而無從判斷在認識的人當中,有誰是只想滿足自己的幻想與好奇,又有誰是想與我真實的靈魂相交,所以在大概三十幾歲之後,對於新朋友的防備心就越來越重了。」

廣播劇團

時間要推移至三十年前的警察廣播電臺。德仔與「聲音」之間的故事,一切都從這裡開始。在電臺錄音室裡,有個小孩偷偷躲在桌子底下,屏氣凝神、專注地看著錄音間裡正在發生的事。無論是開得很強、幾乎讓人起雞皮疙瘩的冷氣,或是整齊陳列,看起來就很專業的廣播器材,在在都散發著一種獨特的氛圍。這是種很少人有的經歷,平常從外頭往裡望,錄音間就像個獨立平行的世界,內部的所有聲響都被阻絕。看著廣播劇團的演員們表演:有聲音演出的、幫忙拿道具做音效的,還有在現場督陣的導播……,各司其職、井然有序,就像在某個亙古的軌道上運行著。那個躲在錄音室一隅,專注感受著這一切的小孩,就是德仔。當德仔躲在麥克風前的桌子下面時,連呼吸都小心翼翼,就好像沒有人發覺他在這裡一樣。潛伏在這個大人們錄音的「軍事重地」,他感到緊張,心情忐忑不安,但更多的是無限放大的興奮以及刺激感。他在幽暗的的桌子底下抬頭左顧右盼,仰望著圍繞麥克風專心演出的叔叔阿姨、大哥大姊們,自己彷彿變成一個隱形人,在大家沒察覺的狀況下,他來去自如地觀賞著演出。就在那一刻,德仔內心由衷感到這一群人好專業、好帥,昇起一種自己也還不是很明白的仰慕情愫。事後回想起來,或許這是他生平第一次,有了想要從事跟「聲音」相關工作的念頭。

這是德仔與廣播間最初的回憶,至今仍歷歷在目。

一開始,德仔只是單純地想跟著媽媽去上班的地方玩樂而已。 擔任職業軍人的母親,當時在警察廣播電臺的廣播劇團兼職。在那個年代,臺灣的廣播圈,與劇場界、配音界,基本上都是由同一群人組成,彼此之間有著很高的重疊性。這些人才幾乎都畢業於政工幹校(現今的國防大學政治作戰學院),德仔的母親也不例外。他們有些人畢業後去軍隊服務, 有些則散佈在其他的單位,因此,警廣的廣播劇團就成為這些政工幹校畢業生的一個交誼場合。

相較於中廣、漢聲電臺所製作的流行廣播劇,警廣的廣播劇相對而言,戲劇性沒那麼強烈,而是偏重於政令宣導,且長度比較迷你,只有十分鐘,對於這些廣播人員來說並不會有很大的壓力。因此每個禮拜四,有空的人就會來電臺,分配好錄音工作,便開始廣播劇的錄音。對許多人而言,這是一段彼此可以交誼、聯絡感情的時光。

自德仔有記憶以來,三不五時就會跟著媽媽去警廣上班,但是到了十一歲那年,也就是國小五年級,德仔有了人生第一次的「廣播劇演出初體驗」。廣播劇常常會依照當日的劇情需求,而讓廣播人員的小孩們作「友情客串」。人選並非特別指定,端看現場誰有帶孩子來,導播便請他們軋一角。那天德仔恰巧在電臺裡,導播便問他想不想也試試看、進錄音室錄廣播劇呢?

「當然要!」頁數 3/4

對於這大好機會,德仔毫不考慮的就接受了。事實上,這個邀演讓德仔小小的心靈覺得備受肯定與重視,內心雀躍無比。雖然擔綱的僅僅是些客串的小角色,但他以慎重的心情,用最認真的態度反覆練習。當懷著忐忑的心情,戰戰兢兢,彷彿自己背後承載著很大的期待般的走進錄音室準備時,他在心裡告誡自己絕不能出錯,一定要表現到「最好」。

廣播劇裡需要小朋友飾演的,通常都不會是甚麼真正的角色,往往只是因應劇情的需要所衍伸出來的部分。可能是一個家庭裡有小孩,劇情裡需要他說一句:「爸,吃飯了!」甚或是爸媽在打罵小孩,小孩要做的就是淒厲的慘叫、哀號,連臺詞都可以省了。說是玩票也好,客串也罷,一開始德仔也覺得就只是沒有酬勞的有趣經驗而已。但當德仔完成了幾次「任務」 之後,劇團就開始為他安排了一些較具體的角色,也讓他賺到了聲音工作生涯的第一份收入。

錄這種廣播短劇的酬勞不算多,在德仔的記憶中,「一本」(指劇本,就是一集的意思)大約才一百二十元。但對一個小五生來說,每個禮拜可以接演個一本或兩本(有時候多的話會接到三本),賺一點零用錢,已經很不錯了。

那個年代,警廣的廣播短劇的主要目的是政令宣導,不難理解的,因應政令宣導所需而衍伸出的小孩角色幾乎都不會是什麼正常、普通的乖小孩。多半都是品格、家庭出了一些問題,才會受到編劇的「青睞」而寫進劇本。舉凡偷東西的小孩、逃家的小孩、父母離婚導致個性扭曲的小孩,到吸食毒品的小孩、加入幫派的小孩、霸凌同學的小孩、被同學霸凌的小孩,不一而足,幾乎都是負面的角色。

但德仔當時年紀小,對「演出」的概念還沒有很多想法,懵懵懂懂的,想說就是唸唸劇本,反正這些被歸類為負面角色的臺詞也不太多。但這些都不是重點,光想著能進錄音室錄音、扮演一些角色,就覺得很開心也心滿意足了。

在德仔十六歲、上高中的時候,差不多變聲完畢,聲音已經富有成熟男性的磁性,便開始接演一些成人的角色。這時可以扮演的角色就多得多了,由於他的聲線、咬字聽起來都具有很明顯的正氣,所以常演出年輕的醫生、律師、小家庭中女兒的男友、年輕的公務員等, 也就是在劇情走到尾聲時,會莫名出現為大家解惑、宣導政令的那種角色。頁數 4/4

在劇團中,他與杜滿生、林明、王聰穎、夏治世、梁剛華等前輩共同配音演出。那個環境裡大家都是同事,前輩們也不會一直強調彼此之間的輩份差異。這讓他日後在踏入配音圈時並沒有被當成完全的新人,僅僅二十歲出頭的他, 資歷與人脈都與他的實際年紀不相稱。

讀者可能會看過一些電影,提到早期電影拍攝與廣播錄音的過程中,利用各種道具製作音效的有趣橋段,根據德仔的說法,那些都是千真萬確的。當年沒有電腦錄音或電腦剪輯這回事, 在類比的時代,錄音靠的是盤帶,無法分軌錄製再透過後製完成作品,必須在錄音時把包含人聲與音效在內的大部分聲音一次全部錄進去。就像舞臺劇一樣,所有演出必須一次到位,只要有任何出錯,大家就必須重來一遍。

劇本上若寫著「作出『雨聲』的效果」,錄音間內的某個演員就真的得用竹篩篩豆子。「雷聲」則是用一片特製的,兩端有木製握柄的白鐵片扭曲做出。「接電話」就要把現場真實存在的轉盤式電話用力拿起再放下。

「腳步聲」比較特殊,錄音室因為怕收進平常移動時發出的聲音而鋪了地毯,但有時也真的會需要腳步聲,所以製作了兩條走道,一條是水泥做的、一條是木板做的,用來模擬不同情境下的腳步聲。錄音室裡另外有一幢迷你小房子,有門也有窗,可讓演員模擬開關門窗的聲音,這房子還有門鈴,能發出六種不同的門鈴聲。

這些現場音效,有的簡單有的複雜,當操作音效可能影響聲音表演的穩定(例如走路)時, 就會由沒有對白或該場戲沒有出場的演員負責,通常資歷較淺的演員會主動擔任這項工作。負責操作音效道具的演員,自己的演出經驗也不能太少,才能正確掌握戲劇進行的節奏。也得跟演出對白的演員要有一定程度的默契,否則音效跟人聲撞在一起,或是腳步聲走太久搞得演員一直沒法開始說話,就得整段重來。這對資淺的演員來說還是有些壓力的。

從小五到上大學,將近十年的時間裡,德仔斷斷續續的參與警察廣播電臺的廣播劇錄製工作。一開始他只是當成打打工、做些覺得有趣的事,完全沒有想過「聲音」會變成自己未來職業上的看家本領。

但事後回想起來,這段在警廣廣播劇團的經歷,且稱作年少回憶,卻成為德仔人生中很重要、甚至是日後跨入廣播界、配音工作的養分以及起點。