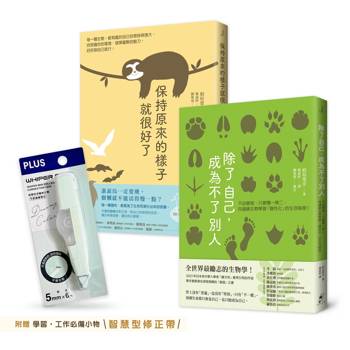

Ⅰ《除了自己,成為不了別人》

【人類最怕「很多」、「不一致」】

生物很重視各自的差異性,也就是要有各式各樣的類型,但人類的大腦其實不擅長處理「很多」的狀態。因此,即便覺得「個性」、「多樣性」很重要,卻還是討厭「不一致」,人類總是想「盡可能統一」眼前的事物。

也因為如此,人類的世界往往會傾向於均一化。

人類可是發明了電腦的超級天才,如此優秀的大腦,一定能處理幾百個、幾萬個,甚至是幾億個龐大的數字,我們深信這一點。事實上,我們的大腦連兩手數得過來的數字量都掌握得很吃力。

不過,有一個好方法可以運用——只要能排成一列、理出順序,人類的大腦就會更容易理解。學校的成績不也是這樣?

假設眼前有很多蔬菜,讓人腦袋一片混亂。那麼,我們來幫蔬菜排一下順序吧!

怎麼排比較好呢?照你喜歡的程度排吧!

問題是,選出最喜歡和最討厭的蔬菜還算容易,全都要排名就有點難了。

那麼,照顏色的順序來排?

紅色的番茄排第一個,白色的蘿蔔排最後,但其他顏色怎麼排都排不出來。

那麼,照長短來排呢?原來如此,這樣就簡單了。

最長的蔬菜是什麼?白菜的長度排在第幾名?得到這麼多資訊,大腦就滿足了。

照長短排序之所以簡單,是因為「長度」是一種能用數字呈現的測量標準。

想按照喜歡的程度排序,可以用「一百人的問卷調查」這種方式進行投票,最終化成數字;甚至連無法比較的顏色,透過明度或彩度等標準數值化之後,就有可能用這些數值排出順序。

其實,自然界是沒有順序的。拿紅色的圓形番茄跟白色的長條形蘿蔔比較,一點意義也沒有。但是,人類的大腦無法理解「有很多不一樣的東西」,於是只能透過數值化、排序和比較,努力去掌握這個複雜多樣的世界。

不比較就無法理解,這是人類這種生物的大腦先天就有的設限。只是,大腦的判斷並不是永遠正確。我們必須記住這件重要的事——自然界其實不存在排列順序或好壞優劣。

【強迫「不一致」變成「均一化」】

我們的世界裡有許多管理者,學校是老師,公司是社長,國家則是總理大臣或某些大人物。雖然每個人都認同「不一致」的價值,但是管理起來真的很吃力,所以人類才會想把事物盡可能統合起來,並設置某種程度的框架,以預防過度分歧的狀況。

看看人類改良培育的植物就知道了。自然界裡的植物跟雜草一樣,都是雜亂無序地自由生長,不然無法適應各式各樣的環境,但是人類所栽培的蔬菜或農作物,卻一點也不雜亂無序。

無論是發芽時間、蔬菜大小或收穫期,各自分歧會造成很大的麻煩,因此人類開始不斷地改良蔬菜或農作物,盡可能讓它們變得「一致」。

而「一致」當然需要標準了。例如,以長得更大、產量更多做為評判依據,從中選擇優良的品種。於是,農作物就越趨「均一化」,像工廠那樣被生產出來,再像工業製品般被裝箱出貨,成為商品漂亮地陳列在店裡。

生物本來就「不一致」,強迫想要「不一致」的東西變得「一致」,必須付出很大的心力。努力到最後,人類的確大大提升了「統一各種生物」的技術,但其實只是自討苦吃。況且,在過度追求「一致」的過程中,還可能忘記了「不一致」原本的價值,開始排斥「不一致」的存在。

【「普通」是一種幻想】

充滿個性的生物群體,既不平均也不一致,為了比較這些群體以便理解,人類於是創造了「平均值」,將很多事物統整起來,制定出「平均」的標準,再將所有的東西跟平均數值比較,判斷哪個比較大、哪個比較小,哪邊比較長、哪邊比較短。

所謂的平均值,只是人類為了便於管理,用某個尺度單位加減乘除、截長補短後所得到的數值。

接近平均值的存在,一般會稱為「普通」。那麼,「普通」又是什麼呢?

就像先前提過的,人類會盡可能將一切單純化、將不一致統合,並加以分析整理,而這樣的大腦最鍾愛的詞語,就是「普通」了。

我們會說「普通人」,但那是什麼樣的人呢?

我們也會說「不普通」,那又是什麼意思呢?

自然界沒有平均值。「普通的樹木」是幾公分高?「普通的雜草」又是哪種雜草?

被踩踏仍然能存活的雜草和沒有被踩踏的雜草,哪一邊是普通呢?

路旁有許多雜草一直被踩踏,它們就不普通了嗎?

之前說過,在生物的世界裡,「不同」才有價值,甚至可以說,所有生物都拚命想發展出自己的「與眾不同」。

每一個生物都是完全不同的存在,既沒有「普通的東西」,也沒有「平均的東西」。反過來說,也不存在「不普通的東西」。

「普通的臉」是什麼樣的臉?

世界上最普通的人,又是什麼樣的人呢?

世上沒有普通的臉,沒有普通的人,也沒有不普通的人。

原本,世上就不存在「普通」這回事。

***************************************

【雜草就算被踩踏……】

「就算被踩踏也會重新站起來」,這就是雜草給人的印象吧。

不過,這是錯誤的。雜草被踩踏之後,其實不會重新站起來。

的確,如果只是被踩過一次,雜草可能還會站起來;但要是不斷遭到踩踏,雜草就會直接躺平了。

怎麼感覺有點沒用啊!有人或許會這麼想,甚至可能有人「原本還想效法雜草堅忍不拔的精神」,結果懊惱又失望。

然而,雜草厲害的地方,就是「被踩踏之後選擇不再站起來」這一點。

為什麼它不站起來呢?我們試著改變一下思考角度吧。

對植物來說,最重要的事是什麼?當然是開花,然後留下種子。

若是這樣,不斷被踩踏還一直重新站起來,就會白白消耗掉很多能量。與其把能量花在這種不必要的地方,還不如躺平了努力開花更重要。所以,雜草不會做「不斷被踩踏還一直站起來」這種徒勞無功的事。

當雜草生長在會被不斷踩踏的地方,最重要的不是再站起來,而是開花結籽。會覺得非要站起來不可,只是人類自以為是的成見。

當然,雜草也不是就躺在那裡任人踩踏。它會試著橫向發展、縮短草莖,或者把地面下的根扎得更深,設法開花結籽。是不是能重新站起來,對它來說根本無關緊要。

雜草沒有一刻忘記自己最重要的任務是什麼,也絕不會放棄這個使命。「即使不斷被踩踏,也不忘初心」,這才是真正的雜草精神。

【不是只有往上生長才是成長】

檢測植物成長的方法,有「高度」和「長度」,這兩者聽起來很像,其實意義不同。

高度是「從根部算起的植物高度」,長度則是「從根部算起的植物長度」。

嗯?聽起來幾乎一樣啊?大家可能會這麼想,但還是不一樣。

如果是自然往上生長的狀態,植物的高度就等同於長度。但如果是被踩踏而橫向發展的雜草呢?因為它往橫向生長,即使長度再長,還是沒有向上生長,因此高度為零。

看到牽牛花攀爬到二樓會開心,想著差不多該修剪了,人類總是用「高度」去測量植物的成長,因為這是最簡單的方法。然而,不是只有往上生長才是成長。大家可以看看身邊的雜草,它們都是低垂莖葉貼近地面,不會直直往上生長。

無論是橫向發展、斜向生長或是歪七扭八,雜草的生長方式各有特色。過於複雜的成長方法很難進行測量,人類只有完全筆直的尺,所以最終也只能用筆直的「高度」去評判植物。

「用高度做評判」,對人類來說大概就是用成績或學力檢測值等指標來評分。「高度」是重要的尺度,用以檢測當然沒問題。優秀的成績總比糟糕的成績好,成績好的人應該受到讚賞。

但是,也就僅此而已,這只是用唯一的標準測量出來的唯一尺度。

更重要的是,明白人類只有「高度」這個唯一的標準可以測量植物的成長。

如同雜草的成長,當我們思考「什麼是重要的事?」,就會知道「高度」並不是一切。

筆直的尺無法測量出所有的成長,真正重要的事物,或許也是無法用尺度測量出來的。

【想往哪裡生長,是生命的自由】

被踩踏的雜草不會重新站起。被踩踏的雜草不會往上生長。

基本上,為什麼一定要重新站起?說到底,為什麼必須要往上生長?

被踩踏的雜草告訴我們——

只知道往上生長,一被踩踏就會輕易折斷。就算被踩踏也無所謂,想要往哪裡生長,是生命的自由,橫向伸展又有什麼關係,就算完全不伸展又何妨。

當雜草不能往上長高,也不能橫向伸展時,你覺得雜草會怎麼生長呢?

沒錯。它們會往下生長,深深地把根扎進土裡。

雖然外表看起來沒有成長,其實底下已經伸出了深長的根系,只是看不見。

根是支撐植物、吸取水分及養分的重要部位。人類會使用「根性」來形容堅韌的意志,代表我們其實也知道根有多麼重要。

從前的人們常覺得不可思議,自己這麼努力地施肥澆水,蔬菜及農作物還是在夏天的烈陽照射下枯死了;雜草明明沒人澆水,卻仍然長得鬱鬱蔥蔥。

有人澆水的農作物和無人澆水的雜草,根系的生長方式完全不同。

痛苦的時候、需要忍耐的時候,雜草就會靜靜地向下紮根。

那些看不見的根,在遇到強烈的日照時,就會真正發揮力量。

Ⅱ《保持原來的樣子就很好了》

【樹懶】——「懶」與「慢」是低耗能的生存戰略

在日本,樹懶被叫做「ナマケモノ」(讀音為namakemono),直譯的意思是「懶惰的傢伙」。

這不是暱稱,而是正式的名字,因為牠看來怠惰又不勤奮,所以才這麼取名。

樹懶幾乎動也不動,一整天都在睡覺;即使動了,動作也是慢吞吞。

覓食的時候,樹懶也是一臉麻煩似的緩緩挪動,慢吞吞地嚼著食物。

真是懶惰的傢伙啊。

為什麼神要創造樹懶這種愚鈍的生物呢?

說到底,為什麼動作一定要敏捷呢?

敏捷的動作,只會白白浪費能量而已。

例如動作靈活的老鼠,為了確保充足的能量,就得不斷地尋找食物。

反觀樹懶又是如何呢?

牠們幾乎沒有消耗能量,只需要少許食物即可。

樹懶的主食是植物的葉子,葉子的營養很少,若只想藉此獲得養分,就必須大量攝取。草原上的野牛或野馬之所以吃大量的草,就是因為牠們是草食動物,只能靠吃草來確保能量。

然而,樹懶只需少少的能量就能存活,所以也只要吃一點點葉子就好,每次大約吃幾公克,進食的次數也很少,攝取量只有野牛的千分之一左右。

真是相當節省能量的生存方式。

還不只是如此。

我們人類的體溫大約是攝氏三十六度,無論天氣炎熱或寒冷時都很相近,要維持這樣的體溫,也必須消耗能量。但樹懶不一樣,牠們無需刻意維持體溫,所以就不會浪費能量。

不過,動物要快速移動,也是為了躲避肉食動物這個天敵,如果跑不快,很可能就會被捕獲。實際上,在樹懶生活的中美與南美,還有美洲獅和美洲豹等猛獸棲息著,樹懶的安危不會有問題嗎?

只要感知到肉食動物的動作,動物們就會四散奔逃,因此肉食動物的目光會對正在活動的物體有所反應,從而追捕逃跑中的動物。

然而,樹懶卻幾乎動也不動。

因此,用目光搜尋著活體動作的肉食動物,根本看不到樹林中靜止的樹懶。

由於樹懶鮮少動彈,身體上甚至長了綠色的苔蘚。這些苔蘚成了絕佳的偽裝,讓牠們更難被發現,真的很厲害。這就是樹懶保護自己的方式。

大約在一萬年前,有一種叫做「大地懶」的巨型樹懶統治著地球。這種大樹懶全長六〜八公尺,體重有三噸,因此身形十分巨大,可以說是最強的哺乳類。當然,大地懶一點也不懶,牠們想必充滿活力,而且為了維持巨大的體型,總是攝取很多食物,遇上敵襲也會勇敢迎戰吧!

只是,這種無敵強大的巨型樹懶卻滅絕了,反倒是動作緩慢的樹懶存活下來。

活下來的生物才是演化的勝利者,從這個角度來說,是遲鈍的樹懶贏了。

樹懶緩慢的動作,是牠取得最後勝利的生存戰略。如果樹懶動作敏捷,說不定早就滅絕了。

慢吞吞的樹懶,是很厲害的生物。

所以啊,時常在睡覺的樹懶,保持原來的樣子就很好了。

***************************************

【奇異鳥】——鳥不是「理所當然」要飛,也不是「應該」要飛

不會飛的鳥類,用飛行換來了各種各樣的能力。

比方說,企鵝的游泳速度極快,鴕鳥能強而有力地在大地上奔跑。

那麼,奇異鳥呢?

奇異鳥是不會飛的鳥,牠的翅膀幾乎退化,只殘留些許痕跡。

但是,奇異鳥不像企鵝會游泳,也不像鴕鳥能強力奔跑,只會在地面上走來走去。奇異果就是因為外觀酷似這種鳥,才被如此取名;由此可知,奇異鳥的身姿也跟這種水果一樣,都是圓滾滾的。

為什麼神要創造奇異鳥這種半吊子的生物呢?

據說,鳥類是由恐龍演化而成。原本的小型恐龍演化出了翼翅,最後開始在空中飛翔。根據最近的研究,暴龍可能也身覆羽毛,卻沒有長出翼翅,反而是縮小前肢,只有小型恐龍用前肢演化出了翼翅。

地面上擠滿了像暴龍這樣的巨型恐龍,小型恐龍根本沒有生存的勝算,既然如此,那就生活在高高的樹上吧!如果是樹木的高處,就無須和大型恐龍競爭,也不必擔心遭到獵食。

於是,小型恐龍中出現了生活在樹木高處的種類。為了在樹木間移動,牠們演化出便利的翼翅,最終獲得在空中自由翱翔的能力,進展到最後,鳥類就出現了。

鳥類得到了在空中自由飛翔的翅膀,然而,奇異鳥卻無法飛行。

奇異鳥是不會飛的鳥。

不過,這就奇怪了。

說到底,為什麼鳥一定要飛呢?

鳥要飛似乎是理所當然的事,但是對鳥類而言,「飛」這個行為要比人們想像中更耗費能量。

例如,烏鴉在馬路上遇到汽車靠近,也不會立刻飛走,而是蹦跳著避開;公園的鴿子就算被追趕,也不會輕易起飛,而是盡可能跑著逃走。

飛行是十分耗費能量的行動,如果不用飛,鳥類也會盡量避免飛行。

追根究柢說起來,鳥類的翅膀是為了逃離大型恐龍才演化而來的;即使到了現在,翅膀同樣可以保護牠們免於遭受肉食動物的獵捕。

當然,飛行不只是為了逃離敵人,有了翅膀,還可以移動到更遠的地方。

但是,那又怎樣呢?

如果所在的環境安全舒適,無須躲避敵人、也不用到處移動,那就沒有飛行的必要了。

奇異鳥棲息的地方,不存在天敵,也無須到處移動,可以說是安居的樂園。

奇異鳥是紐西蘭的特有種,紐西蘭不鄰接任何大陸,也不存在大型的哺乳類,這裡沒有會獵食奇異鳥的肉食動物,也沒有和牠們搶奪食物的對手。於是,奇異鳥丟掉了不必要的翅膀,放棄多餘的飛行能力。

因為不飛也行,所以不飛,就只是這樣而已。

沒有規定說,是鳥類就一定要有翅膀。

也沒有規定說,是鳥類就一定要飛。

奇異鳥不是變得不會飛,只是不飛而已。

牠不是不會飛的鳥,而是「不飛的鳥」。

還不只是如此。

奇異鳥不需要像企鵝到水中覓食,也不必跟鴕鳥一樣強力奔跑。那麼,牠們是如何運用這些多到不行的能量呢?

其實,奇異鳥以產下巨大的蛋聞名。當然,奇異鳥的蛋比不上巨大的鴕鳥蛋,但若是以自身的體型比例來看,牠們產的蛋是全世界鳥類中最大的。母的奇異鳥可以產下約為自己身體兩成大小的巨蛋,真是讓人吃驚。

對所有生物來說,留下子孫、延續生命是最重要的任務,由此看來,奇異鳥做為生物,是把能量都投資到最重要的事情上了。從大型蛋中生出來的大雛鳥,存活機率要比小雛鳥更高。

鳥不是「理所當然」要飛,也不是「應該」要飛,這不過是人類自以為是的成見。如果沒有飛的必要,鳥當然可以不飛。

因為,還有比飛行更重要的事。

這就是「不飛的鳥」——奇異鳥的生存方式。

所以啊,沒有翅膀的奇異鳥,保持原來的樣子就很好了。