[序章 為什麼身體會疲勞與疼痛呢?]

身體疲勞及疼痛的原因,主要是忽視身體「軸心」在動作,以及欠缺柔軟度。想要早日解決,重點是要讓骨骼回到正確位置、肌肉具有柔軟度、大腦穩定,才能將身體恢復到「正常」的狀態。

想要打造一輩子不疲勞、不疼痛的身體?

──讓身體不疲勞、不疼痛的條件有三個,分別是骨骼在正確的位置、肌肉具有柔軟度、大腦穩定

●骨骼在正確的位置

●肌肉放鬆、軀幹具有柔軟度

●大腦在穩定的狀態

狀態。因為沒有任何阻力、身體可以活動自如,不需任何外力輔助即可自然動作。

身體在以上三種狀態時,便不易疲累,肌肉不感到僵硬,活動時也沒有疼痛感,這才是身體所謂的「正常」,這就是健康的身體。

也就是說,若想要消除疲勞、僵硬、痠痛,只要恢復到這個「正常」狀態就可以了。而欠缺「了解正常狀態、回到正常狀態」這個「知識」就想要治癒的人,是無法改善疲勞、腰痛及肩膀僵硬的。

首先需以恢復「正常」、穩定「軸心」,徹底實踐「身體使用說明書」的活動方法來進行各種活動,就能打造不疲勞、不疼痛的身體。

[第1章 了解你原本的身體構造!]

想要消除疲勞跟痠痛,就必須將身體調整回「正中區域」。為此,我們要先了解所謂的正中區域,究竟是指什麼?只要將身體維持在正中區域,就能打造出一輩子不疲勞、不痠痛的身體。

骨骼在對的位置身體就不會出現疼痛

──骨骼歪斜的話,肌肉也會跟著失去了平衡,這就是造成痠痛的原因。那麼,骨骼原本的位置是在哪裡呢?

◎人體的骨骼構成具有機能性

首先,我們來看看基本的身體構造吧。

頭部裡的大腦是人體最重要的器官之一。因為大腦可以控制整個身體的動作,並負責協調全身肌肉,身為一個生命體,最不可或缺的就是大腦頭蓋骨負責保護大腦和眼球,脊椎則負責保護脊髓。脊椎下方連結薦骨和骨盆,左右則和肋骨相連,形成大致的軀體形狀。人體上半部的軀幹部分,主要就是由胸部和骨盆,以及其中的內臟器官所組成。在這個軀體裡有五臟六腑,其中胸腔和骨盆腔構成了身體的主要部分。再來就是從脊髓神經所延伸出來的神經分布身體各處,銜接著全身的軀幹和手腳。骨骼的構造基本上是左右對稱的,之所以會出現疲勞、肌肉痠痛,就是因為骨骼歪斜、左右不對稱等身體裡發生「不合常理」的現象所造成的。

◎背肌挺直和挺胸是「錯誤的漂亮姿勢」

正確站立時,從側面來看的話,脊椎應該要呈現S型的彎曲狀態,也就是頸椎前彎、胸椎部分後彎、腰椎稍微前彎、骨盆凹陷處會和另一邊凸起的骨頭相互連結,形成髖關節。所以說,「挺胸」雖然看起來比較有精神,但並不是一個正確的姿勢。

理想的姿勢是肩胛骨和薦骨呈現直立的狀態。也就是雙腳水平踩地、感覺全身的力量平均落在肩胛骨和腰上,活動時,身體可保持穩定不搖晃。

每個人的身體都有自己的習慣動作

──所謂的「習慣動作」,就是讓別人有「那個人有特定動作」的印象。其實身體也有「習慣動作」,在這個單元會發現令人意外的事實。

◎任何人都可以找出身體的習慣動作

例如腳程快、力氣大、平衡感好、神經反應比較快等這些可以藉由測量來了解體能特性的活動,都可以看出一個人的「習慣動作」。人們在生活中會做的日常動作看似相同,但其實只要仔細觀察,就會發現其中的差異。在此會提出幾個實例,請大家務必試試看。

實際執行頁面上方各項目的A•B兩種動作的話,你將會感受到「合適的方式」和「不協調的方式」的差別, 而「合適的方式」就是你身體的「習慣動作」。找朋友或同學一起來實驗看看,就更能體會每個人做同一動作時的細微差別。

◎身體的習慣動作=與生俱來的動作方式

人們容易誤解所謂的「習慣動作」 就是「那個人特有的動作」。但是,如果集合好幾個人來做實驗,就會發現有類似「習慣動作」的人,其實不是只有自己,還有其他人存在。總之,身體的習慣動作並不是「那個人特有的動作」,而是「做不做得到這個動作」。

換句話說,身體的習慣動作,並不是某人在生長過程中偶然養成的。就像之前提到的, 每個人的身體軸心都有不同的製作方式,也可以從骨骼構造上看出每個人與生俱來的動作方式都有所不同。因此,我們可以將各式各樣的習慣動作分類後,將人類的身體分為四種類型。

人的身體可分為四種不同的「類型」

──身體會有「習慣動作」,原因來自於人的身體可分成四種不同的類型。而這四種不同的類型是什麼?有什麼不一樣的地方呢?◎四個類型的不同點,在於重心位置的不同

人體分成四種不同的類型,也就是接下來要述說的「立正站好時」重心擺放位置的不同。具體來說就是重心集中在「腳尖」的A類型,與重心集中在「腳跟」的B類型。還可進一步細分為集中於「腳的內側」的I類型與集中於「腳的外側」的II類型,將A•B、I•II組合起來,就可列出AI、AII、BI、BII這四種類型。在第25頁中有說明,將身體三個基準點拉齊的方法=身體動作時不同軸心的製作方式,與目前的內容連貫起來得知,「心窩─左右膝蓋─腳底」三點連成一線即為A類型,而「頸椎根部─左右髖關節─腳底」三點連成一線即為B類型。再者, 不同類型的動作並沒有「哪一種比較好」的分別。

◎軀幹的運用方式也有分不同的類型

軀幹的運用方式也可分出不同的類型:「平行」類型與「交叉」類型。平行類型是以「脊椎為中心,左右交替擺動」來運用軀幹,屬於AII、BI類型。交叉類型則是以「傾斜」來運用軀幹,屬於AI、BII類型。而動作的差異點在上例的「手臂擺動方式」中最為明顯。右邊為平行類型,左邊為交叉類型。像這種不同類型所造成的差異性,在實際動作上會造成很大的影響。然而,每個人都可以從這四種類型找出對自己最有效的身體運用方式,這就是我自創的「四種姿勢理論」。

讓身體不容易疲勞的活動方式是什麼?

──還記不記得小時候,常常被師長提醒「姿勢要端正」呢?讓身體不易疲勞的活動方式,關鍵就隱藏在這句話裡!

◎身體軸心與柔軟度,是「不疲勞」的關鍵

身體在進行任何動作時,只要確實找出軸心線、讓骨骼落在左右對稱的正確位置上、放鬆肌肉與軀幹、大腦維持安定,即可回到身體的「正常」狀態。總而言之,在日常生活中確實使用軸心線來進行各種動作,就可以變得「不容易疲倦」,更可以提升軀幹的柔軟度,即使受到物理性的衝擊,也會變成「不易受到打擊」的身體。關鍵就在於配合軸心與柔軟度這兩項要素。◎保持「端正的姿勢」並不會讓你疲倦

在日常生活的動作裡,「站立‧坐下‧行走」這三個動作占了大部分的比例。所以只要配合軸心線來執行「站立‧坐下‧行走」,不管是誰都可以打造出「不易疲勞」的身體。因此,要是漫不經心地走路,也就是在「不良姿勢」狀態下步行,身體所背負的重力將會使骨骼變形,內臟也會跑到錯誤的位置,導致內臟的機能低下。此外,大腦會感受到這並不是身體的正確姿勢,因此容易感到疲倦、思慮不清、專注力也會下降。

總之,必須將散漫、沒有軸心線的身體,轉變成姿勢端正、找出軸心線的身體。所謂的「端正姿勢」,就是要找出身體的軸心線,要是將「站立‧坐下‧行走」這三個日常生活最常做的動作通通做到「正確」的話,身體就不會出現莫名的疲勞與痠痛。

以自然的姿勢正確「站立」

──「正確站立」可以說是「坐下」、「行走」等動作的基礎。但是,究竟什麼樣的狀態才能算是「正確的」站立呢?

◎腳掌與地面呈水平狀

首先,將雙腳張開,與臀部同寬。此時,最重要的是將腳掌貼平地面,與地面呈平行,也就是腳掌朝下。想像腳掌之上的雙腿以及整個身體的重心都往雙腳落下,腳掌確實感受到地面。

雙腳在承受身體的體重壓力時,我們常不經意地變成用「腳趾頭與腳跟」站立,也就是用腳底「張開的部分」站立,但這是錯誤的站法,一定要確實將全身的重心落在「腳掌」上,這是非常重要的。被視為「接地構造」的腳掌,上面若是沒有連接著軀幹的話,大腦或是整個身體都無法安定下來。所以,練習正確站姿時,請試著用「腳掌全體」支撐身體的重量,想像腳掌弓起處因承受重力下壓,和地面呈現水平的狀態。

◎薦骨與肩胛骨和地面呈垂直狀態

接下來,則是讓位在骨盆部摸起來平坦的骨骼──「薦骨」,與地面呈現垂直。請先試著摸到薦骨,然後將指尖指向地面,就比較容易去想像垂直的狀態。另一個必須注意的地方是肩胛骨。站立時,盡量讓肩胛骨與地面呈垂直,可以試著想像身體在釋放力量似的,輕輕地聳動肩膀2∼3次,如此一來,肩胛骨就會呈現更正確的垂直狀態。想像從身後看向自己,試著感受連結左右肩胛骨與薦骨形成的等腰三角形與地面呈現垂直、手指尖也是垂直的,而腳底與地面呈水平。所有要點都辦到的話,就是以自然的姿勢「正確站立」。

用「站立」的概念「坐下」

──長時間坐著會產生腰痛,這是因為你的坐姿不正確。其實,「正確坐下」的要點,是要使用「站立」的概念執行「坐下」的動作。

◎想像「用六隻腳站立」的樣子

要正確坐好,需先以「正確站好」的姿勢為基礎,上軀幹保持直立、膝蓋彎曲後坐下。此時,腳並不是沒有施力,而是將力量平均分布在腳掌的位置。同時,注意肩胛骨與薦骨要保持挺直,腳一邊踩穩、一邊像舉重選手「挺舉」一樣做出深蹲動作,將臀部往椅面緩緩下降。當臀部降到椅面時, 請在腦海裡想像你是在「用前腳(=腳底)與後腳(=椅子的四支腳)共六隻腳來站立」。以這樣的姿勢來看,就算身體不用力也不會垮下來,腰部也不會受到壓迫,只要向腳部輕輕施力,就可以輕鬆站起來。所以「正確坐下」,是薦骨呈現直立、而非塌下來的狀態。

◎只要薦骨垂直於地面腰部就不會感到疲勞

最糟糕的坐下方式,是腳不施力就直接滑落到椅面。用這樣的姿勢踏地,背部的肌肉會下意識地用力,因此腰部會感到痠痛。要是能夠重新學好正確站立後再坐下,不僅腳不需要施力,腰部也不會變成擠壓狀態。

坐下的時候,假如雙腳沒有踩穩地面,造成腳部搖搖晃晃的,會讓腰部處於不安定的狀態;這時,只要將手臂往前伸直與地面平行,手掌朝下,一邊進行這個動作一邊將身體往下降,即可輕鬆坐下。起立時,可將手掌部分想像成骨盆的輔助工具,一邊向腳部施力、一邊想像用手部撐起身體的感覺,這時腰部就會自然而然地向上浮起,人也可以毫不費力地站起來。

頭部保持水平「行走」

──移動全身各個部位的同時,腳掌著地並受到衝擊的動作就稱為「行走」。如果能正確行走,就能預防許多身體「故障」的發生。

◎腳掌與地面呈水平之後,垂直踩向地面

首先要正確站好,確認肩胛骨與薦骨垂直於地面,在這個狀態下,將要往前邁出的前腳垂直提起,腳掌朝水平方向、往前方移動,然後自然著地。確認落地的那隻腳站穩之後,再落下體重重心。此時,後腳的腳掌要與地面呈現幾乎垂直的狀態。接下來,後腳直接提起向前方邁出,其腳掌水平著地後,確定落地的那隻腳站穩後再落下體重重心。最後,就是重複這一連串的左右交叉動作,記住這幾個重點:垂直踩在地面、腳掌水平移動、頭部不可上下晃動,這就是「正確的行走」。

◎軀幹缺乏柔軟度行走時就容易跌倒

大家都以為「行走」只是將腳往前跨的動作而已,但事實上,「扭動並提起骨盆」與「提起腳步」是一連串的動作,這些動作都要備齊,腳才能順利地向前邁進。如果骨盆沒有完全提起,只有使用左右髖關節進行往前、往後的動作,會導致身體的重心無法移動,變成膝蓋彎曲與腳跟提起的動作而已。只剩腳尖在動作的話,就容易被地面絆倒,容易跌倒的人就是使用這個錯誤的方式在行走。總之,若要「正確的行走」,一定要保持軀幹的柔軟度。也有些人在行走時會不自覺地左右擺動臉部,原因就在於沒有確實地左右提起骨盆。

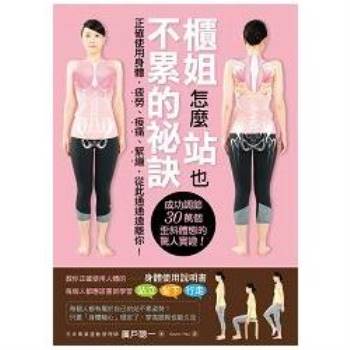

優雅的姿勢會造成身體的疼痛

──請看左圖,這個將背部肌肉拉直,突出胸部的姿勢,就是一般人認為「讓女生看起來很優雅」的動作。但是,優美的姿勢就是正確的姿勢嗎?

◎「優美女性」的姿勢是疲勞與疼痛的主因

因「 婀娜多姿」、「儀態萬千」等女性身體特徵,使女性的骨骼比男性更加細緻。除此之外,比起男性,女性的骨盆構造更為朝橫向發展,之所以會擁有這樣的機能與特徵,全是為了「生產」所做的準備。但是,為了維持婀娜多姿的姿態,往往讓身體傾斜的角度不自覺地擴大。如果沒有一個讓肌肉放鬆、骨骼回到原處時依然能保持正確位置的支撐點,身體就會陷入因歪斜而產生疼痛的惡性循環中。即使如此,許多女性還是會覺得這是「優美的姿勢」而強迫自己挺胸站立,但是,從機能性的角度來看,單純利用肌肉力量來站立的姿勢,一點都不美麗。◎歪斜的連鎖效應也會破壞女性的身體構造

挺胸站立時,身體內部會發生什麼狀況呢?首先,胸部向前挺出,骨盆就會朝後下降,這時雖然軀幹的中間部位取得了平衡,但是這個歪斜卻經常性地強制固定脊椎,使得軀幹部位失去柔軟度。再者,頭部比雙腳還要朝向後方,為了支撐頭部,肩膀會提高到超過需求的位置並固定,造成肩膀僵硬。除此之外,上半身肌肉緊繃的狀況透過脊椎傳達到下半身時,髖關節的動作會受到限制,也讓腰椎的可活動範圍變小,導致腰部與下半身的疼痛。此一連串「歪斜連鎖效應」的結果,是身體無法順利吸收這樣的衝擊,不論是站立或是坐下時,腰部都會產生疼痛。

身體疲勞及疼痛的原因,主要是忽視身體「軸心」在動作,以及欠缺柔軟度。想要早日解決,重點是要讓骨骼回到正確位置、肌肉具有柔軟度、大腦穩定,才能將身體恢復到「正常」的狀態。

想要打造一輩子不疲勞、不疼痛的身體?

──讓身體不疲勞、不疼痛的條件有三個,分別是骨骼在正確的位置、肌肉具有柔軟度、大腦穩定

●骨骼在正確的位置

●肌肉放鬆、軀幹具有柔軟度

●大腦在穩定的狀態

狀態。因為沒有任何阻力、身體可以活動自如,不需任何外力輔助即可自然動作。

身體在以上三種狀態時,便不易疲累,肌肉不感到僵硬,活動時也沒有疼痛感,這才是身體所謂的「正常」,這就是健康的身體。

也就是說,若想要消除疲勞、僵硬、痠痛,只要恢復到這個「正常」狀態就可以了。而欠缺「了解正常狀態、回到正常狀態」這個「知識」就想要治癒的人,是無法改善疲勞、腰痛及肩膀僵硬的。

首先需以恢復「正常」、穩定「軸心」,徹底實踐「身體使用說明書」的活動方法來進行各種活動,就能打造不疲勞、不疼痛的身體。

[第1章 了解你原本的身體構造!]

想要消除疲勞跟痠痛,就必須將身體調整回「正中區域」。為此,我們要先了解所謂的正中區域,究竟是指什麼?只要將身體維持在正中區域,就能打造出一輩子不疲勞、不痠痛的身體。

骨骼在對的位置身體就不會出現疼痛

──骨骼歪斜的話,肌肉也會跟著失去了平衡,這就是造成痠痛的原因。那麼,骨骼原本的位置是在哪裡呢?

◎人體的骨骼構成具有機能性

首先,我們來看看基本的身體構造吧。

頭部裡的大腦是人體最重要的器官之一。因為大腦可以控制整個身體的動作,並負責協調全身肌肉,身為一個生命體,最不可或缺的就是大腦頭蓋骨負責保護大腦和眼球,脊椎則負責保護脊髓。脊椎下方連結薦骨和骨盆,左右則和肋骨相連,形成大致的軀體形狀。人體上半部的軀幹部分,主要就是由胸部和骨盆,以及其中的內臟器官所組成。在這個軀體裡有五臟六腑,其中胸腔和骨盆腔構成了身體的主要部分。再來就是從脊髓神經所延伸出來的神經分布身體各處,銜接著全身的軀幹和手腳。骨骼的構造基本上是左右對稱的,之所以會出現疲勞、肌肉痠痛,就是因為骨骼歪斜、左右不對稱等身體裡發生「不合常理」的現象所造成的。

◎背肌挺直和挺胸是「錯誤的漂亮姿勢」

正確站立時,從側面來看的話,脊椎應該要呈現S型的彎曲狀態,也就是頸椎前彎、胸椎部分後彎、腰椎稍微前彎、骨盆凹陷處會和另一邊凸起的骨頭相互連結,形成髖關節。所以說,「挺胸」雖然看起來比較有精神,但並不是一個正確的姿勢。

理想的姿勢是肩胛骨和薦骨呈現直立的狀態。也就是雙腳水平踩地、感覺全身的力量平均落在肩胛骨和腰上,活動時,身體可保持穩定不搖晃。

每個人的身體都有自己的習慣動作

──所謂的「習慣動作」,就是讓別人有「那個人有特定動作」的印象。其實身體也有「習慣動作」,在這個單元會發現令人意外的事實。

◎任何人都可以找出身體的習慣動作

例如腳程快、力氣大、平衡感好、神經反應比較快等這些可以藉由測量來了解體能特性的活動,都可以看出一個人的「習慣動作」。人們在生活中會做的日常動作看似相同,但其實只要仔細觀察,就會發現其中的差異。在此會提出幾個實例,請大家務必試試看。

實際執行頁面上方各項目的A•B兩種動作的話,你將會感受到「合適的方式」和「不協調的方式」的差別, 而「合適的方式」就是你身體的「習慣動作」。找朋友或同學一起來實驗看看,就更能體會每個人做同一動作時的細微差別。

◎身體的習慣動作=與生俱來的動作方式

人們容易誤解所謂的「習慣動作」 就是「那個人特有的動作」。但是,如果集合好幾個人來做實驗,就會發現有類似「習慣動作」的人,其實不是只有自己,還有其他人存在。總之,身體的習慣動作並不是「那個人特有的動作」,而是「做不做得到這個動作」。

換句話說,身體的習慣動作,並不是某人在生長過程中偶然養成的。就像之前提到的, 每個人的身體軸心都有不同的製作方式,也可以從骨骼構造上看出每個人與生俱來的動作方式都有所不同。因此,我們可以將各式各樣的習慣動作分類後,將人類的身體分為四種類型。

人的身體可分為四種不同的「類型」

──身體會有「習慣動作」,原因來自於人的身體可分成四種不同的類型。而這四種不同的類型是什麼?有什麼不一樣的地方呢?◎四個類型的不同點,在於重心位置的不同

人體分成四種不同的類型,也就是接下來要述說的「立正站好時」重心擺放位置的不同。具體來說就是重心集中在「腳尖」的A類型,與重心集中在「腳跟」的B類型。還可進一步細分為集中於「腳的內側」的I類型與集中於「腳的外側」的II類型,將A•B、I•II組合起來,就可列出AI、AII、BI、BII這四種類型。在第25頁中有說明,將身體三個基準點拉齊的方法=身體動作時不同軸心的製作方式,與目前的內容連貫起來得知,「心窩─左右膝蓋─腳底」三點連成一線即為A類型,而「頸椎根部─左右髖關節─腳底」三點連成一線即為B類型。再者, 不同類型的動作並沒有「哪一種比較好」的分別。

◎軀幹的運用方式也有分不同的類型

軀幹的運用方式也可分出不同的類型:「平行」類型與「交叉」類型。平行類型是以「脊椎為中心,左右交替擺動」來運用軀幹,屬於AII、BI類型。交叉類型則是以「傾斜」來運用軀幹,屬於AI、BII類型。而動作的差異點在上例的「手臂擺動方式」中最為明顯。右邊為平行類型,左邊為交叉類型。像這種不同類型所造成的差異性,在實際動作上會造成很大的影響。然而,每個人都可以從這四種類型找出對自己最有效的身體運用方式,這就是我自創的「四種姿勢理論」。

讓身體不容易疲勞的活動方式是什麼?

──還記不記得小時候,常常被師長提醒「姿勢要端正」呢?讓身體不易疲勞的活動方式,關鍵就隱藏在這句話裡!

◎身體軸心與柔軟度,是「不疲勞」的關鍵

身體在進行任何動作時,只要確實找出軸心線、讓骨骼落在左右對稱的正確位置上、放鬆肌肉與軀幹、大腦維持安定,即可回到身體的「正常」狀態。總而言之,在日常生活中確實使用軸心線來進行各種動作,就可以變得「不容易疲倦」,更可以提升軀幹的柔軟度,即使受到物理性的衝擊,也會變成「不易受到打擊」的身體。關鍵就在於配合軸心與柔軟度這兩項要素。◎保持「端正的姿勢」並不會讓你疲倦

在日常生活的動作裡,「站立‧坐下‧行走」這三個動作占了大部分的比例。所以只要配合軸心線來執行「站立‧坐下‧行走」,不管是誰都可以打造出「不易疲勞」的身體。因此,要是漫不經心地走路,也就是在「不良姿勢」狀態下步行,身體所背負的重力將會使骨骼變形,內臟也會跑到錯誤的位置,導致內臟的機能低下。此外,大腦會感受到這並不是身體的正確姿勢,因此容易感到疲倦、思慮不清、專注力也會下降。

總之,必須將散漫、沒有軸心線的身體,轉變成姿勢端正、找出軸心線的身體。所謂的「端正姿勢」,就是要找出身體的軸心線,要是將「站立‧坐下‧行走」這三個日常生活最常做的動作通通做到「正確」的話,身體就不會出現莫名的疲勞與痠痛。

以自然的姿勢正確「站立」

──「正確站立」可以說是「坐下」、「行走」等動作的基礎。但是,究竟什麼樣的狀態才能算是「正確的」站立呢?

◎腳掌與地面呈水平狀

首先,將雙腳張開,與臀部同寬。此時,最重要的是將腳掌貼平地面,與地面呈平行,也就是腳掌朝下。想像腳掌之上的雙腿以及整個身體的重心都往雙腳落下,腳掌確實感受到地面。

雙腳在承受身體的體重壓力時,我們常不經意地變成用「腳趾頭與腳跟」站立,也就是用腳底「張開的部分」站立,但這是錯誤的站法,一定要確實將全身的重心落在「腳掌」上,這是非常重要的。被視為「接地構造」的腳掌,上面若是沒有連接著軀幹的話,大腦或是整個身體都無法安定下來。所以,練習正確站姿時,請試著用「腳掌全體」支撐身體的重量,想像腳掌弓起處因承受重力下壓,和地面呈現水平的狀態。

◎薦骨與肩胛骨和地面呈垂直狀態

接下來,則是讓位在骨盆部摸起來平坦的骨骼──「薦骨」,與地面呈現垂直。請先試著摸到薦骨,然後將指尖指向地面,就比較容易去想像垂直的狀態。另一個必須注意的地方是肩胛骨。站立時,盡量讓肩胛骨與地面呈垂直,可以試著想像身體在釋放力量似的,輕輕地聳動肩膀2∼3次,如此一來,肩胛骨就會呈現更正確的垂直狀態。想像從身後看向自己,試著感受連結左右肩胛骨與薦骨形成的等腰三角形與地面呈現垂直、手指尖也是垂直的,而腳底與地面呈水平。所有要點都辦到的話,就是以自然的姿勢「正確站立」。

用「站立」的概念「坐下」

──長時間坐著會產生腰痛,這是因為你的坐姿不正確。其實,「正確坐下」的要點,是要使用「站立」的概念執行「坐下」的動作。

◎想像「用六隻腳站立」的樣子

要正確坐好,需先以「正確站好」的姿勢為基礎,上軀幹保持直立、膝蓋彎曲後坐下。此時,腳並不是沒有施力,而是將力量平均分布在腳掌的位置。同時,注意肩胛骨與薦骨要保持挺直,腳一邊踩穩、一邊像舉重選手「挺舉」一樣做出深蹲動作,將臀部往椅面緩緩下降。當臀部降到椅面時, 請在腦海裡想像你是在「用前腳(=腳底)與後腳(=椅子的四支腳)共六隻腳來站立」。以這樣的姿勢來看,就算身體不用力也不會垮下來,腰部也不會受到壓迫,只要向腳部輕輕施力,就可以輕鬆站起來。所以「正確坐下」,是薦骨呈現直立、而非塌下來的狀態。

◎只要薦骨垂直於地面腰部就不會感到疲勞

最糟糕的坐下方式,是腳不施力就直接滑落到椅面。用這樣的姿勢踏地,背部的肌肉會下意識地用力,因此腰部會感到痠痛。要是能夠重新學好正確站立後再坐下,不僅腳不需要施力,腰部也不會變成擠壓狀態。

坐下的時候,假如雙腳沒有踩穩地面,造成腳部搖搖晃晃的,會讓腰部處於不安定的狀態;這時,只要將手臂往前伸直與地面平行,手掌朝下,一邊進行這個動作一邊將身體往下降,即可輕鬆坐下。起立時,可將手掌部分想像成骨盆的輔助工具,一邊向腳部施力、一邊想像用手部撐起身體的感覺,這時腰部就會自然而然地向上浮起,人也可以毫不費力地站起來。

頭部保持水平「行走」

──移動全身各個部位的同時,腳掌著地並受到衝擊的動作就稱為「行走」。如果能正確行走,就能預防許多身體「故障」的發生。

◎腳掌與地面呈水平之後,垂直踩向地面

首先要正確站好,確認肩胛骨與薦骨垂直於地面,在這個狀態下,將要往前邁出的前腳垂直提起,腳掌朝水平方向、往前方移動,然後自然著地。確認落地的那隻腳站穩之後,再落下體重重心。此時,後腳的腳掌要與地面呈現幾乎垂直的狀態。接下來,後腳直接提起向前方邁出,其腳掌水平著地後,確定落地的那隻腳站穩後再落下體重重心。最後,就是重複這一連串的左右交叉動作,記住這幾個重點:垂直踩在地面、腳掌水平移動、頭部不可上下晃動,這就是「正確的行走」。

◎軀幹缺乏柔軟度行走時就容易跌倒

大家都以為「行走」只是將腳往前跨的動作而已,但事實上,「扭動並提起骨盆」與「提起腳步」是一連串的動作,這些動作都要備齊,腳才能順利地向前邁進。如果骨盆沒有完全提起,只有使用左右髖關節進行往前、往後的動作,會導致身體的重心無法移動,變成膝蓋彎曲與腳跟提起的動作而已。只剩腳尖在動作的話,就容易被地面絆倒,容易跌倒的人就是使用這個錯誤的方式在行走。總之,若要「正確的行走」,一定要保持軀幹的柔軟度。也有些人在行走時會不自覺地左右擺動臉部,原因就在於沒有確實地左右提起骨盆。

優雅的姿勢會造成身體的疼痛

──請看左圖,這個將背部肌肉拉直,突出胸部的姿勢,就是一般人認為「讓女生看起來很優雅」的動作。但是,優美的姿勢就是正確的姿勢嗎?

◎「優美女性」的姿勢是疲勞與疼痛的主因

因「 婀娜多姿」、「儀態萬千」等女性身體特徵,使女性的骨骼比男性更加細緻。除此之外,比起男性,女性的骨盆構造更為朝橫向發展,之所以會擁有這樣的機能與特徵,全是為了「生產」所做的準備。但是,為了維持婀娜多姿的姿態,往往讓身體傾斜的角度不自覺地擴大。如果沒有一個讓肌肉放鬆、骨骼回到原處時依然能保持正確位置的支撐點,身體就會陷入因歪斜而產生疼痛的惡性循環中。即使如此,許多女性還是會覺得這是「優美的姿勢」而強迫自己挺胸站立,但是,從機能性的角度來看,單純利用肌肉力量來站立的姿勢,一點都不美麗。◎歪斜的連鎖效應也會破壞女性的身體構造

挺胸站立時,身體內部會發生什麼狀況呢?首先,胸部向前挺出,骨盆就會朝後下降,這時雖然軀幹的中間部位取得了平衡,但是這個歪斜卻經常性地強制固定脊椎,使得軀幹部位失去柔軟度。再者,頭部比雙腳還要朝向後方,為了支撐頭部,肩膀會提高到超過需求的位置並固定,造成肩膀僵硬。除此之外,上半身肌肉緊繃的狀況透過脊椎傳達到下半身時,髖關節的動作會受到限制,也讓腰椎的可活動範圍變小,導致腰部與下半身的疼痛。此一連串「歪斜連鎖效應」的結果,是身體無法順利吸收這樣的衝擊,不論是站立或是坐下時,腰部都會產生疼痛。