8. 美援時代下府城第一杯鮮榨果汁

戰後政治、經濟和社會上的諸多動盪, 不只影響著我父親所經營的南台物產公司和我們家的貼食生意,竹仔厝隔壁的愛國婦人會館更是首當其衝。當時日本赤十字社將各地的愛國婦人會館全部移交中華紅十字會,一九四六年,國民黨向台南市政府借用原愛國婦人會館前棟辦公,由國民黨台南市黨部進駐,後棟宿舍部分仍留給紅十字會使用。一九四八年,國民黨市黨部又將前棟租給美國大使館新聞處,導致地上物產權發生糾紛,經過兩年多的交涉,政府將會館後棟「不定期無償撥借予紅十字會」,前棟則仍出租給美國新聞處,至此,這項糾紛總算平息。

儘管穿和服的日本婦人前腳剛走,穿軍服的美國大兵後腳就來,但不管時局怎樣變動,語言和人種怎樣不同,對我的父母親來說,最要緊的,仍然是顧好一家溫飽。

當時我的大姊基密正就讀省立台南家職(現在的家齊高中),聰明又伶俐,是母親生意上的好幫手,每天放學後就跟著母親顧店,幫忙賣水果、顧麵攤,母女間的情誼不僅宛如姊妹,更培養出了深厚的革命情感。而且大姊不只聰明,還很有生意頭腦,不時會向中盤商批一些肉桂、甘草、糖果回來,到學校賣給同學賺取零用錢。一九五○年畢業後,她更一度在美新處處長家幫傭(那位處長的名字很好記,我們都叫他孔固力棟),半年後又被介紹去美軍合作社服務。

在那個物資匱乏、百廢待舉的時代,一牆之隔的美軍合作社卻像一座處處是驚喜的物資天堂,充斥著我們不曾見過的新奇食物與精巧機器,像是巧克力、牛肉乾、咖啡豆、相機等,在在展現西方世界的富裕和美好。尤其當時府城還沒有水果店在使用果汁機,大姊靠著在美軍合作社任職之便買到了一台,並且利用這台西方來的新式機器,用自家水果打出第一杯新鮮果汁!

當時不只沒有果汁機,一般民眾也鮮少想到水果可以用「喝」的,然而就在這棟低矮簡陋的竹仔厝,一個小攤子前所未有地販賣起新鮮果汁,許多好奇的民眾因此跑來店裡爭相排隊,就為了喝上一杯現打的果汁,這是府城當時的創舉,也可以說是我們這個果菜攤蛻變的開始。

除了西瓜、木瓜這些尋常的水果可以打果汁,後來還出現了一項很特別的水果,那就是酪梨。那時很少有水果店在賣酪梨,大多數台灣人對這種水果也還很陌生,只覺得吃起來沒味道,一點也不甜,卻不知酪梨油脂含量高、營養豐富,除了做成料理,打成酪梨牛奶更是美味可口。

早年麻豆鎮的文旦農家郭阿璘家裡就兼種酪梨,當時他的大兒子在美國讀書就業,經常見到外國人吃酪梨,讓他想起老家種的酪梨因為大家還不懂得吃而賣不出去,每逢夏天的產季,只能任憑果實熟成落地。於是遠在美國的大兒子打電話給父親,託在成大念書的弟弟將家裡出產的酪梨帶到我們店裡代售,因為「隔壁是美國新聞處,美國人看到就會買」。

沒想到這項在台南滯銷的水果,竟然真的受到出入美國新聞處的美國人青睞,老外不是來包飯,而是來買青菜、水果還有果汁,尤其是酪梨,台南基地的美國空軍第十三航空隊成員到日本度假或出任務時,往往會大量採購。當時掌店的大哥為了應付他們的需求,每次都要專程到麻豆親自採收, 也把外國人吃酪梨的方法學了起來, 就此催生出向美國人取經的「酪梨牛奶」,也學會怎麼吃酪梨。但因為多數民眾對這種水果還是很陌生,即使擺在店面販售,未必有客人會選購,因此每到產季,大哥就會用毛筆在桃紅色紙上揮毫,在店面介紹酪梨的來源、吃法等。還記得當時亞航有位外省籍司機連先生,除了國語,英語也很流利,經常會載美國人來買他們愛吃的菜,像是萵菜、馬鈴薯、美國芹菜等,當然也包括酪梨,這時我大哥通常也會給這位司機一點小費。

儘管如此,那時吃酪梨的人口還是很有限,一直要到農業部農業試驗所嘉義分所積極輔導、推廣,以及前總統蔣經國親自品嘗並大加讚賞後,酪梨才逐漸成為麻豆鎮除了文旦、白柚以外最具特色的農產品,甚至鄰近的大內鄉也開始栽種,從台南逐漸普及到全台各地,成為台灣種植面積最大、產量最集中的水果之一,而且食用率年年上升。

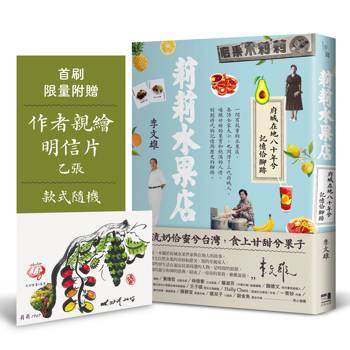

9. 改建樓房,取店名「莉莉」

由於大姊在美軍合作社服務,當時「入境隨俗」地取了英文名字,大家都叫她「莉莉」。一九五七年,父親決定拆掉老舊的竹仔厝,改建成如今的鋼筋水泥樓房時,便以大姊的小名將翻修後的店面命名為「莉莉」,並申請營業登記,正式掛上「莉莉水果店」的招牌。

當時我們是和隔壁的天生接骨所一同改建的,天生接骨所的醫師娘是我的五姨,醫師蔡天生則是五姨丈,他的父親人稱澎湖權師,早年不僅會為鄉親醫治骨科外傷,還用類似義診的方法讓患者隨意付費。至於蔡天生醫師,在日本時代是一邊替人治療骨傷,一邊跟朋友合夥經營麻花捲(蒜蓉枝)的生意,還沒開始幫人喬手骨,不過後來跟著父親學,一年兩年過去,到了第十年也就變內行了。一九五二年,他報考中醫師考試及格,正式掛牌營業,同年更獲選台南市中醫師公會第八屆理事長。

蔡醫師剛開始執業的時候,我母親曾告訴他事業才剛起步,不妨也仿效權師讓患者隨喜付費,多少有點收入、過得去就好。後來就跟批發市場一樣,他們也發展出了自己一套收錢的暗語──醫生本人不會向患者提到費用,但會用暗語告訴醫生娘應該收取的金額。所以不管是五十或一百,醫生都是當著患者的面用暗語告訴太太,再由太太轉達患者。蔡醫師後來也發揮從權師那邊習得的草藥學專業,印象中經常和金自成中藥行合作,對症下藥、進行中藥調理,在當時深受好評。

我們家自從一九四七年從二姨手中買下竹仔厝後, 就一直跟蔡家為鄰,才會連房子都決定要一起改建。四哥光昭還記得那一年決定改建時,蔡醫師曾說這塊地很複雜,恐怕沒有辦法重建,母親聽了以後,就說要去市政府找負責地政的黃庚林先生談談看,請求他為我們爭取房屋重建案。那一天,母親上著淡妝、打扮得有如日本婦女,獨自前往主事單位,溫文有禮、輕聲細語地陳情,以不卑不亢的態度說服了對方,最終發下了建築執照。

到了拆除的前一天,我們不僅全家總動員一起整理,二哥悉安還特地請美都照相館的王老闆前來拍照留念。從照片中可以看到,當時店前的鳳凰木旁邊有一支白桿站牌,是台南客運①號招呼站,此外凌亂地停滿了孔明車(腳踏車)。隔壁的接骨所前停著一部引人注目的重型機車,那是蔡醫師在改建前一年向老牌的劉福機車行購買的西德進口BMW 500c.c.,要價高達六萬八千元。記得那時候接骨所二樓三間新房的造價也只要十萬元,可見這部機車有多麼昂貴,駕駛又有多麼拉風,印象中他騎了整整二十六年後才轉手賣掉。而我們兩家人與門口的鳳凰木一同入鏡,為在竹仔厝這段艱辛的創業歲月留下美麗的見證。