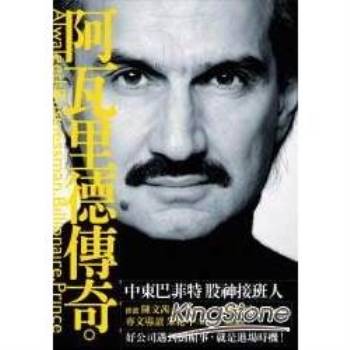

巴菲特與阿瓦里德

巴菲特(Warren Edward Buffett)是美國最成功的投資人。事實上,他是世界上最成功的投資人。

他的柏克夏哈薩威公司(Berkshire Hathaway)位於內布拉斯加州一個名叫歐瑪哈(Omaha)的小鎮。過去十年間,巴菲特精準的選股眼光讓他常保世界前十大富豪的名聲。二○○四年《富比世》(Forbes)雜誌報導的世界富豪名單裡,巴菲特擁有的四百二十億九千萬美元資產,讓他的排名僅次於微軟公司創辦人比爾‧蓋茲的四百八十億美元,阿瓦里德以兩百一十五億美元名列第四。

一九九九年三月,《紐約時報》有篇文章以「阿拉伯的巴菲特」來形容王子。王子顯得有些高興,表示很榮幸能讓媒體將他跟巴菲特相提並論,隨後也以相同的說法留言給巴菲特。讓王子驚喜的是,巴菲特回信表示王子的恭維讓他十分感動。他在六月十五日寫信給王子:「在歐瑪哈,人們叫我『美國的阿瓦里德』。這真是大大的讚美。」

巴菲特後來還寫過幾次信給阿瓦里德,稱讚紐約廣場飯店的高水準(阿瓦里德握有該飯店一半的股份)。王子說他與巴菲特之間建立起了友誼,巴菲特則表示如果有機會,兩個人可以合作。真要有那一天的話,兩個身價數百億美元的朋友聯手,絕對是一個令人望而生畏的組合。

巴菲特之前的外號是比較地方性的「歐瑪哈的神諭」(Oracle Of Omaha)。他在金融業是個傳奇,多年來儼然已成了許多投資人的導師。過去三十年之間,他的柏克夏哈薩威公司平均獲利都在兩成五以上,公司股價也跟著水漲船高。二○○四年底,巴菲特公司的股價是每股八萬六千美元。

柏克夏哈薩威公司原本從事紡織相關業務,巴菲特在以低價承接後便將公司轉型成控股公司。根據報導,巴菲特基於照顧員工的責任,讓公司的紡織業務仍維持小規模的運作,因為當時柏克夏哈薩威在其他領域的投資已經開始在賺大錢。成功來得很快,十年內巴菲特所有的投資共成長了百分之一千一百五十六,而當時道瓊(Dow Jones)指數的成長量為一百二十二點九個百分點。巴菲特的原則是:「大家貪的時候,我們就要怕。大家怕的時候,我們就要貪。」之後巴菲特的投資更是成功,在某些大公司股價跌到谷底時,巴菲特都能適時抓住機會進場。

在全球商場上能與巴菲特相提並論的,大概只有阿瓦里德了。有趣的是,巴菲特與阿瓦里德兩人的投資理念頗為接近。表面上,兩人都是野心勃勃,都深知金錢的力量,也都有效地利用各自的金錢。往深處看,兩個人顯然都深信研究的價值與謹慎的策略。巴菲特與王子一樣,對商場的研究也是全面的,而不僅針對幾家特定的公司。王子的投資主要在金融、媒體、科技與飯店產業,巴菲特則在事金融、保險、零售等方面獲得成功。他們兩人都十分重視優良的管理。多年來,巴菲特經營自己公司的表現十分活躍,而王子在成功改造阿拉伯的金融業後,只經營飯店業與以及後來的媒體娛樂事業。

五○年代,巴菲特跟著哥倫比亞大學的班‧葛拉翰(Ben Graham)學習,學到:投資不單要盯著市場,更要注意股票的潛在價值,也就是股票的「實質價值」(intrinsic value)。若股票被以低於此價值的價格拋售,就要把握機會買入。阿瓦里德與巴菲特兩人似乎都謹守「低買不賣」(buy and hold)的原則,但評論家說阿瓦里德不及巴菲特敏銳,不知道自己該在何時賣掉股票,因此好幾次都固執地抱持觀望態度守著一些大跌的股票不放。然而,有幾篇文章曾提到,阿瓦里德表示自己不像一些公司只有五或十年的計畫,他有的是「永續的計畫」。這句話是連巴菲特這樣的投資人都不敢說的。

事實上,巴菲特也遭到相同的批評:不懂得及時放手。這是許多打算做長期投資的人不得不忍受的批判。這些批評往往都不甚公正,因為當我們檢驗其整體投資結果後,會發現那些都屬於特例。

就花旗的案子來說,阿瓦里德「谷底買進待回升」的策略當然奏效了,他在九○年代的其他各項重大投資亦同。其中當然也有例外,但整體而言,王子在之後的十年內證明了自己並非曇花一現的成功投資人:「我不必去為我的紀錄多說什麼。謝天謝地,我很滿意我的成績,從十年前到現在,我們的國際性投資利潤達到兩成三五,在中東地區則超過三成五。如果這兩個數字還不能說明我們的成功,我也不打算再為自己辯護什麼。」

王子的私人財務專員麥可‧簡森表示這聽起來簡單,做起來卻很難:「除了一些特例外,阿瓦里德不是炒短線的人。他把目標放在七年、甚至十年後,這是相當不容易的。以複利來算,一、兩年之間要賺個兩、三成是很容易的,但若要七到十年間都要有這種獲利,就要做特別的投資──只是你當然不能隨時進場,而是要在股價降到很低時才買進。而若有某支股票的市場價格低於我們對該股的評價,而且依我們的判斷,該股的實質價值遠大於市場的評斷,那就會是我們所要找的股票。」

就這樣,王子手上拿著支票簿準備在國際市場放長線釣大魚。商業媒體對花旗案大篇幅的報導讓他一夕之間成了金融界的大玩家,但是對一般大眾與金融圈外的人,他仍然沒什麼名氣。雖然在花旗的大手筆投資讓他的財務狀況見了光,還接受美國聯邦儲備銀行的調查,但是全球商場上還是有許多人對他到底哪來那麼多的財產感到好奇,甚至以為他只是代表其他富有的投資人出面而已。

王子對於這些說法很不以為然:「我聽到的甚至不只如此,還有人說我是軍火販子。我告訴你,我不為任何人工作,那些錢都是我自己賺的,那是我的錢、我兒子的錢,我女兒的錢。我在開曼群島與沙烏地阿拉伯都有信託,受益人清楚寫著我和我的兒女等。我只為自己工作,從來沒有靠過任何人。」

還有媒體報導,在塔利班政權仍與美國交好之際,阿瓦里德就是代表美國中央情報局與塔利班政權接頭的人,負責送錢給塔利班政府對抗當時在阿富汗境內的俄共部隊。對於這點,王子說他連「不予置評」都懶得說。

世界第一的飯店

就算四季酒店的總裁夏普一開始就不贊成,其他人也都覺得他瘋了,阿瓦里德卻有一件他非做不可的事。

在法國巴黎市中心聳立著一家飯店,雖然可以窺見它過去巴黎儷仕般的美好身影與歷史,但那時看來卻已是風中殘燭,那就是喬治五世飯店。它位在香榭麗舍大道旁,距離凱旋門也不遠。八○年代以前,這飯店還是世界各地菁英到巴黎時的棲身之地,九○年代後卻已顯得殘破不堪,只剩下令人欷噓的身影。

王子一直想買下喬治五世飯店,希望在他的飯店版圖裡擺下一家地標級的頂級飯店。九六年,王子接手喬治五世飯店,並對飯店大力進行改造。有些人認為這是王子難得感情用事的時候──當時看來的確有幾分這種感覺,但阿瓦里德現在可以大聲說他的決定完全基於生意考量。

王國飯店投資公司的執行長沙梅德‧蘇克就王子為何想要擁有這樣一家顯赫的飯店做出解釋:「飯店事業對王子整個投資版圖來說是相當重要的一環,但若以實際資產額來看,它確實不是最主要的部分。以淨值來說,飯店業的投資約只占了十到十五個百分比,但是飯店投資卻具有相當的能見度。」

沙梅德說,相較於其他如金融、媒體、科技等不容易受到一般民眾注意的投資,飯店是民眾個人可以參觀、留宿與體驗的地方。當然,關鍵仍然是必須選擇一個頂尖的品牌:「能見度是最實在的,它直接影響到品牌的行銷。在飯店業要建立起品牌,就要有一家好的飯店建物,再配合適切的裝潢與優良的管理。這一切對品牌都有加值的效用,持有該品牌股票的王子就能獲益。如此一來,王子在不動產與品牌兩方面都能夠獲益。」

喬治五世飯店原本屬於英國格藍納達公司,後來由福泰集團接手。當時參與競標的有幾個法國集團,另外還有阿瓦里德的朋友──同樣也是身價數十億的汶萊蘇丹。

阿瓦里德早已決定要將這家名聲響亮的飯店納入四季酒店之下,可是四季酒店的總裁夏普卻不這樣想,因此與王子之間有些許磨擦:「王子一直想要那家飯店,我們的意見卻相左。買下這家飯店划算嗎?買了之後還要花錢翻修,這樣的投資符合效益嗎?買了之後還要處理多少問題?我們告訴他飯店方面必須面對的問題,他卻一心只想讓這家飯店成為世界第一的飯店。他最關心『我們能不能讓喬治五世飯店重拾過去的光榮』,我告訴他當然可以,但花費會很驚人。這樣一來還符合他的投資理念嗎?我問他。話說回來,我還是必須稱讚他,因為他的確有聽我的意見,然後才做決定,之後便是一路對自己的決定支持到底。他花錢買下飯店,並以他認為必要的程度為飯店做翻修。他讓飯店停止營業、重新整建飯店設施,並讓飯店在各方面都更勝過去的輝煌。大家今天看到的喬治五世,已經超越它的過去許多。他也讓經營團隊在這個競爭激烈的市場上放手去做,將飯店帶入新的高峰。」

為了達成這個目標,王子在九六年十二月花了一億八千五百萬美元買下喬治五世飯店的產權,以一家「世界第一的飯店」作為送給自己的聖誕禮物。接下來,阿瓦里德又花了一億兩千萬美元翻修。此外,他還得負擔飯店停止營業那兩年間的所有損失。媒體上的評論都認為阿瓦里德在這家過氣的飯店上花了太多冤枉錢,認為這家飯店不過是個自大狂的戰利品。但夏普非常讚許王子個人的堅持、他對於四季酒店經營團隊的信任,以及對飯店各方面所需的經濟支援:「我敢說沒多少人像他這樣,對事情兼具有長遠的眼光與使之成真的欲望。這一切換來的不僅是巴黎最佳的飯店,而是世界上數一數二的飯店。就經濟面來說,這家飯店也成了他最傑出的投資表現之一。他在沒人看好的地方創造了價值,對我們也深具信心。」

雖然夏普一開始與王子的意見不合,但現在回過頭來看,這件事總算有個圓滿的結果:「這種不尋常的狀況反倒變成四季酒店的大好機會,也成就了阿瓦里德另一樁優秀的投資。」

一九九六年終,王子與夏普這兩個個性都很頑固的生意人因為對於飯店外觀的理念不同而僵持不下。阿瓦里德想要讓喬治五世飯店擁有獨立的外觀,好代表它曾有的歷史意義與菁英級的品牌定位,夏普卻希望飯店可以清楚表現出四季酒店的品牌形象。夏普邊笑邊說當時劍拔弩張的情形:「我們對此爭論不下,因為喬治五世飯店早已經是歷史的一部分了,但若要讓飯店能在國際市場上有競爭力,就得讓人認得出我們的品牌才行,解決之道就是將四季酒店的商標放在建築物最明顯的地方,這樣一來飯店才會變成『喬治五世四季酒店』。最後,王子終於不再堅持。結果,正因為有四季酒店的整體行銷力量作為後盾,今天我們才能夠順利將飯店推到市場上。」

實際上,從飯店造型典雅的建築正面看來,四季酒店的商標雖然清晰可辨,卻不特別搶眼,過往的人群仍能清楚分辨出這是喬治五世飯店。這一點也能看出王子對貫徹自己理念的堅持。

一九九九年十二月,飯店終於得以重新開幕,煥然一新的飯店所擁有的高水準服務與令人印象深刻的裝潢、設備,立即贏得眾人的讚賞。隔年,幾本飯店業界的刊物都將喬治五世飯店選為「世界最佳的飯店」,並連續四年都獲得該項殊榮。喬治五世飯店利用大量的鮮花作為裝飾獲得不少好評,讓很多人慕名而來參觀飯店,也難怪飯店光是在鮮花上的花費一年就要一百萬美金。飯店的大廳與走廊兩旁排列著整排高度及胸的陶瓷花瓶,裡面的鮮花剛好在你的香唇之前,再佐以無數的燭光陪襯,整家飯店呈現出一種高雅非凡的溫馨氣氛。

阿瓦里德還在飯店前廳裝飾了兩塊精心雕琢的石版,上面刻著回教聖經《可蘭經》中的短詩。他說這是出於對神的尊敬與感謝之意,因為上帝的保佑他才能有今天的成就:「我是個穆斯林,也是個阿拉伯人,我為自己的血統與文化感到驕傲。我選的這兩首《可蘭經》短詩和我的心境相當接近,就放在大廳的入口處。其中一首詩上寫著,如果你對上帝抱有感激之心,上帝就會賜予你更多。另一首則說這一切都是神的恩澤。」

王子一年內會到巴黎幾次,總會快步沿著巴黎的街道走上長長一段路,每回他都會在寫著「喬治五世」幾個大字的飯店門前停下來,露出得意的笑容。他指著入口旁牆上的飯店名稱「喬治五世─四季酒店」,而下面那排「四季酒店」幾個字可是經過夏普努力才得以保留的。「這幾個字花了伊喜兩千七百萬美元」,阿瓦里德語帶點玩笑地說。

第六章 崛起的王子與四面楚歌的花旗

任何投資人都必須承擔風險,但也必須小心謹慎……如果冒的風險過大,你會變成賭徒。我不是賭徒,而是個甘冒風險的精明人,而這些風險當然都在我的計算之內。

──阿瓦里德王子

不清楚阿瓦里德故事的人可能會說:這個有錢又好運的小子矇上了投資花旗銀行的機會,投入幾百萬卻賺進幾十億,可說是瞎貓碰上死老鼠。但事情其實沒有那麼單純。在一九八六年至一九九○年間,王子已經學到金融管理的價值,也了解到其中潛藏的報酬。

若有人批評王子的投資技巧,只能說那是個人的一隅之見。雖然王子在花旗銀行的投資案獲得大成功,但那是經過他深謀遠慮的結果。更重要的是,這樣的批評忽略了一個根本的事實:王子參與「經濟合作發展組織」(Organization for Economy Co-operation and Development)在各個國家所做的多項成功投資,包括他在金鶯碼頭(Canary Wharf)、四季酒店(Four Seasons Hotel Group)以及新聞集團等各大集團的投資,更遑論還有他在沙烏地阿拉伯的非凡投資成果。

就算阿瓦里德真的只因押上花旗這一把就中了大獎,天底下也沒有投資人會為此抱怨。有趣的是,王子除了實際上能賺到的錢以外,他也開始在乎自己作為一個投資人的影響力。

阿瓦里德從小對錢的看法就與其他有錢的堂表兄弟不同。他雖然出身皇室,父親在六○年代更因為經營房地產與營造業而成為沙國最有錢的生意人之一,但年輕王子的心思卻被家中的紛擾所籠罩。對他而言,金錢(來自家族成員的禮物或餽贈,數目有時甚至很可觀)從來都不是他早年生活的重心。不過,王子的母親依然清晰記得,阿瓦里德小時候一拿到錢就會高興地四處亂跑,還作勢要親手上的錢,彷彿金錢是世界上最美好的東西。

成年後,阿瓦里德開始了解到金錢的力量,以及金錢總被視為成功與否的標準(且不論這觀念是對是錯)。這令年輕的阿瓦里德執意要成功,而他的下一步作為使他更邁近這個目標。

從一九八七年起,王子便要求他的金融專員對國際市場進行研究。一九八九年,他認為自己已完整評估過全球的市場,於是開始動手買海外銀行的股份。當時他買入的股份包括美國大通銀行(Chase Manhattan)、花旗公司(Citicorp)、漢華實業銀行(Manufacturers Hanover)以及漢華銀行(Chemical Bank)。他在這些公司投下約兩億五千萬美元的資金,但他也明白若要獲得高度報酬就必須有更激烈的策略。

現在與花旗集團關係匪淺的王子說:「八○年代末,我們在沙烏地阿拉伯可說是穩扎穩打,多角經營,而且有相當的獲利,所以開始走向國際,看到四家慘淡經營的大銀行。我從沙烏地聯合商銀的案子得到許多經驗,也培養了一些專業的知識,因此我開始對這些銀行進行評估。然後我想:天啊!它們的價錢實在是低得荒謬,於是一口氣入股這四家銀行。七個月後,我改變心意,認為自己應該只專注於一家銀行。在重新評估後,我決定賣掉其他銀行的股份,全力投注在花旗上。」

花旗當時的股價相當不樂觀,阿瓦里德花了兩億七百萬美元取得花旗銀行百分之四•九的股份(每股十二塊七美元)。這個持股率剛好能讓他避開美國聯邦法規對公開持股人身份的要求。

從報告上看來,花旗在四家銀行中的表現是敬陪末座,但阿瓦里德卻相信花旗是其中最有潛力的。王子最看好的,是花旗擁有其他家銀行遠遠不及的全球性。他也相信花旗這塊世界通行的招牌未來將能發揮它的實力。

麥可‧簡森一直密切留意著王子做生意的策略與方法,而王子在花旗一案絕對是有備而來:「他研究這一行已經三年了,這期間一直按兵不動,等待著價格恰當的『入場時機』。這種方式我們已經行之有年。我們會先從研究一家公司開始,然後決定這是不是一家『好公司』──經營良善且具有競爭優勢的國際品牌。之後我們會決定一個適當的『入場時機』。倘若我們可以買下該公司,那就會是一筆很好的投資。一家好公司並不等於一項好投資,因為那公司的股價通常很高。」

簡森接著解釋王子對他感興趣的公司會採取的作法:「若那家公司的價位高於我們設定的入場價,就只好靜待它的股價落到我們的理想價格再進場。這樣看起來好像我們是在投機,事實不然,因為在這之前王子已經做了幾個月甚至幾年的功課,只是在等待適當的入場時機罷了。王子與我對成功與否有一個共識,那就是:你的股票買得有多便宜?」

簡森接著以「好的投資」對照「非凡的投資」來總結王子的投資目標:「取得股份的價格,是決定一宗『非凡』交易最重要的單一要素。所謂『非凡』的投資,是與『好』投資相反的。掮客通常會介紹好的投資給你,這些投資通常也都會賺錢,但對阿瓦里德來說這是不夠的。我們不要『好』的投資,而是要『非凡』的投資。為了這樣的投資機會,殿下甘願等上一年、兩年,甚至五年。這正是我們現在的作法:我們看見很多優秀的公司,但價位都高過我們的設定,所以我們目前仍然按兵不動。」

搖搖欲墜的銀行

花旗銀行的案子本身就像一齣戲。真的很難想像一家影響力排名全世界前幾名的銀行會落到那種搖搖欲墜的下場。在這場交易裡,可以看見阿瓦里德所做的研究,以及他的耐心與協商技巧如何派上用場。

塞德利‧葛蘭(簡森之前的財務專員)在阿瓦里德針對國際金融市場做研究之際,便已先為他鋪好路:「一九八九年三月,王子要塞德利準備十家銀行八八年度的報告供他參考。到了八九年中,王子已經縮小研究的範圍。」

王子研讀了四家銀行的報告後,準備大手筆買進其中最貧弱的一家,結果是花旗「勝出」:「所以,買進花旗的股票並不是誤打誤撞的。王子早就有這個打算,早就計畫進軍美國的銀行,只是一直在等機會。金融業圈外的人或許不曉得,但當時花旗銀行的狀況遠比大家所了解的來得嚴重許多,可謂隨時準備跌入谷底。

一九九○年九月下旬,王子投資這家海外銀行的消息震撼了金融業界。約翰‧瑞德(John Reed)當時是花旗銀行的總裁兼執行長。他說當時美國大通銀行動用了一筆儲備金來填補房地產放款方面的缺口,而花旗正遭遇相同的問題,市場也知悉此事。花旗因為八○年代末在房地產方面的虧損而大失血,再加上發展中國家的外債風險問題嚴重(尤其是拉丁美洲國家),讓金融監理單位不得不公布花旗的困境。相關單位評估花旗需要的資金將會高於自身的資產。

瑞德說:「我們的資金不足,市場方面又因大通銀行的舉動而拋售花旗的股票。這件事告訴我們:市場知道花旗面臨類似的風險,因此認定花旗也有問題。但我們感覺這些問題不是單靠儲備金就能解決的,事實也的確如此。」

當他正要從美國卡羅來納州的機場起飛前往東京時,在飛機上接獲電話告知大通銀行的決定,也立即做出回應,決定向市場說明自己已擬好計畫來拯救花旗銀行。他召集手下擬出一份聲明說明花旗將會招募資金並進行相關動作來解決潛在的問題。

此刻不能坐鎮公司的瑞德只能寄望人在倫敦的副總裁保羅‧柯林斯(Paul Collins)來處理眼前迫切的問題。柯林斯十分清楚花旗遭遇的困難,也知道銀行本身的資金不足。這對搭檔之前已就此問題有所討論,也知道募集資金不是件易事。這筆資金的注入必須能讓市場清楚認知到花旗銀行將有長遠的規畫,而不僅是拿來應急,只求解決眼前的問題。瑞德打算從日本直奔倫敦,與保羅一起去找投資銀行談談:「這些投資銀行應該很清楚我們接下來該怎麼做,他們的觀點也能反應市場的走向,這樣就能確保我們不與市場脫節。」況且,贏得市場信心可以讓這些花旗大老有機會與有利的投資人接頭。

美國國內對柯林斯提出的聲明反應不如預期,投資管道既無力也無意資助花旗,許多人似乎都在等著看花旗銀行的股價跌得更低,好進場瓜分花旗。當瑞德與柯林斯在倫敦碰面時,事情的局面已變得十分危急。

瑞德說:「我們心想也許以釋出部分權利做為交換會是募集資金的最好方式。我們開始與倫敦當地幾家投資銀行面談,聽取他們的意見,試著找出此刻對我們最有幫助的人。在倫敦那幾個星期裡,我們也試著了解整個投資組合的全貌,並計算到底問題有多嚴重、需要募集多少資金,最後決定以摩根史坦利(Morgan Stanley)做為花旗的投資銀行,原因主要是當時領導摩根史坦利國際銀行的人,是大英銀行(Bank Of England)的前任總裁李察森爵士(Lord Richardson)。他是強硬而公正的管理者,我們很看重他的意見,因為我們必須一舉將銀行導向正確的方向;重回市場的機會不多,而我們也不願意一再修訂計畫,使大眾不再相信我們的話。我們信任李察森爵士在投資銀行界的經驗,所以當下就決定與摩根史坦利合作。我們將需要利用所謂的『144號招股條例』(144 offering)來募集資金,針對專業投資人,而非一班大眾。」

在這個階段,沒有人清楚花旗到底需要多少資金,但至少他們已經有了計畫,就是尋求私人投資,而非公開招股。

即使是今天,瑞德也相信這個方法的好處在於符合投資條件的個人投資者不多,目標很明確,而他們一定對自己要買入的公司有所了解。若是向一般大眾集資,花旗方面必須負責擬好招股書,而且上面的內容與主張各方面都必須正確無誤。相對的,若是面對專業投資人,整個檢視計畫的過程會更加龐大;專業投資人的團隊會翻遍公司各種簿冊,然後提出自己的觀點,而不同團隊得出的結論可能會大不相同。他們會找出所有可能的問題,因為投資人想以更低的價格買進股票,或是減少投入的資金,為自己謀更大的利益。如瑞德所言,這表示要求投資的公司只會得到「更糟的交易」,以及這些有力投資人的獨到觀點(當這麼多專家興致勃勃看著一筆投資時,他們大概不會漏掉任何一個細節)。

瑞德承認這其實是相當具啟發性的過程,而他在這次的經驗中獲益匪淺。現在,每當他的客戶遭遇困難,他就會建議他們去找私人投資者或專業投資機構募集資金,因為好的專業投資人會深入問題做分析,而這是難得的經驗。

一九九○年十一月,當花旗正在積極試探投資人意願時,發現阿瓦里德在購入花旗股票。對王子個人一無所知的花旗高層派人前往與王子確認此事,由此得知他有意願對花旗進行個人投資。

巴菲特(Warren Edward Buffett)是美國最成功的投資人。事實上,他是世界上最成功的投資人。

他的柏克夏哈薩威公司(Berkshire Hathaway)位於內布拉斯加州一個名叫歐瑪哈(Omaha)的小鎮。過去十年間,巴菲特精準的選股眼光讓他常保世界前十大富豪的名聲。二○○四年《富比世》(Forbes)雜誌報導的世界富豪名單裡,巴菲特擁有的四百二十億九千萬美元資產,讓他的排名僅次於微軟公司創辦人比爾‧蓋茲的四百八十億美元,阿瓦里德以兩百一十五億美元名列第四。

一九九九年三月,《紐約時報》有篇文章以「阿拉伯的巴菲特」來形容王子。王子顯得有些高興,表示很榮幸能讓媒體將他跟巴菲特相提並論,隨後也以相同的說法留言給巴菲特。讓王子驚喜的是,巴菲特回信表示王子的恭維讓他十分感動。他在六月十五日寫信給王子:「在歐瑪哈,人們叫我『美國的阿瓦里德』。這真是大大的讚美。」

巴菲特後來還寫過幾次信給阿瓦里德,稱讚紐約廣場飯店的高水準(阿瓦里德握有該飯店一半的股份)。王子說他與巴菲特之間建立起了友誼,巴菲特則表示如果有機會,兩個人可以合作。真要有那一天的話,兩個身價數百億美元的朋友聯手,絕對是一個令人望而生畏的組合。

巴菲特之前的外號是比較地方性的「歐瑪哈的神諭」(Oracle Of Omaha)。他在金融業是個傳奇,多年來儼然已成了許多投資人的導師。過去三十年之間,他的柏克夏哈薩威公司平均獲利都在兩成五以上,公司股價也跟著水漲船高。二○○四年底,巴菲特公司的股價是每股八萬六千美元。

柏克夏哈薩威公司原本從事紡織相關業務,巴菲特在以低價承接後便將公司轉型成控股公司。根據報導,巴菲特基於照顧員工的責任,讓公司的紡織業務仍維持小規模的運作,因為當時柏克夏哈薩威在其他領域的投資已經開始在賺大錢。成功來得很快,十年內巴菲特所有的投資共成長了百分之一千一百五十六,而當時道瓊(Dow Jones)指數的成長量為一百二十二點九個百分點。巴菲特的原則是:「大家貪的時候,我們就要怕。大家怕的時候,我們就要貪。」之後巴菲特的投資更是成功,在某些大公司股價跌到谷底時,巴菲特都能適時抓住機會進場。

在全球商場上能與巴菲特相提並論的,大概只有阿瓦里德了。有趣的是,巴菲特與阿瓦里德兩人的投資理念頗為接近。表面上,兩人都是野心勃勃,都深知金錢的力量,也都有效地利用各自的金錢。往深處看,兩個人顯然都深信研究的價值與謹慎的策略。巴菲特與王子一樣,對商場的研究也是全面的,而不僅針對幾家特定的公司。王子的投資主要在金融、媒體、科技與飯店產業,巴菲特則在事金融、保險、零售等方面獲得成功。他們兩人都十分重視優良的管理。多年來,巴菲特經營自己公司的表現十分活躍,而王子在成功改造阿拉伯的金融業後,只經營飯店業與以及後來的媒體娛樂事業。

五○年代,巴菲特跟著哥倫比亞大學的班‧葛拉翰(Ben Graham)學習,學到:投資不單要盯著市場,更要注意股票的潛在價值,也就是股票的「實質價值」(intrinsic value)。若股票被以低於此價值的價格拋售,就要把握機會買入。阿瓦里德與巴菲特兩人似乎都謹守「低買不賣」(buy and hold)的原則,但評論家說阿瓦里德不及巴菲特敏銳,不知道自己該在何時賣掉股票,因此好幾次都固執地抱持觀望態度守著一些大跌的股票不放。然而,有幾篇文章曾提到,阿瓦里德表示自己不像一些公司只有五或十年的計畫,他有的是「永續的計畫」。這句話是連巴菲特這樣的投資人都不敢說的。

事實上,巴菲特也遭到相同的批評:不懂得及時放手。這是許多打算做長期投資的人不得不忍受的批判。這些批評往往都不甚公正,因為當我們檢驗其整體投資結果後,會發現那些都屬於特例。

就花旗的案子來說,阿瓦里德「谷底買進待回升」的策略當然奏效了,他在九○年代的其他各項重大投資亦同。其中當然也有例外,但整體而言,王子在之後的十年內證明了自己並非曇花一現的成功投資人:「我不必去為我的紀錄多說什麼。謝天謝地,我很滿意我的成績,從十年前到現在,我們的國際性投資利潤達到兩成三五,在中東地區則超過三成五。如果這兩個數字還不能說明我們的成功,我也不打算再為自己辯護什麼。」

王子的私人財務專員麥可‧簡森表示這聽起來簡單,做起來卻很難:「除了一些特例外,阿瓦里德不是炒短線的人。他把目標放在七年、甚至十年後,這是相當不容易的。以複利來算,一、兩年之間要賺個兩、三成是很容易的,但若要七到十年間都要有這種獲利,就要做特別的投資──只是你當然不能隨時進場,而是要在股價降到很低時才買進。而若有某支股票的市場價格低於我們對該股的評價,而且依我們的判斷,該股的實質價值遠大於市場的評斷,那就會是我們所要找的股票。」

就這樣,王子手上拿著支票簿準備在國際市場放長線釣大魚。商業媒體對花旗案大篇幅的報導讓他一夕之間成了金融界的大玩家,但是對一般大眾與金融圈外的人,他仍然沒什麼名氣。雖然在花旗的大手筆投資讓他的財務狀況見了光,還接受美國聯邦儲備銀行的調查,但是全球商場上還是有許多人對他到底哪來那麼多的財產感到好奇,甚至以為他只是代表其他富有的投資人出面而已。

王子對於這些說法很不以為然:「我聽到的甚至不只如此,還有人說我是軍火販子。我告訴你,我不為任何人工作,那些錢都是我自己賺的,那是我的錢、我兒子的錢,我女兒的錢。我在開曼群島與沙烏地阿拉伯都有信託,受益人清楚寫著我和我的兒女等。我只為自己工作,從來沒有靠過任何人。」

還有媒體報導,在塔利班政權仍與美國交好之際,阿瓦里德就是代表美國中央情報局與塔利班政權接頭的人,負責送錢給塔利班政府對抗當時在阿富汗境內的俄共部隊。對於這點,王子說他連「不予置評」都懶得說。

世界第一的飯店

就算四季酒店的總裁夏普一開始就不贊成,其他人也都覺得他瘋了,阿瓦里德卻有一件他非做不可的事。

在法國巴黎市中心聳立著一家飯店,雖然可以窺見它過去巴黎儷仕般的美好身影與歷史,但那時看來卻已是風中殘燭,那就是喬治五世飯店。它位在香榭麗舍大道旁,距離凱旋門也不遠。八○年代以前,這飯店還是世界各地菁英到巴黎時的棲身之地,九○年代後卻已顯得殘破不堪,只剩下令人欷噓的身影。

王子一直想買下喬治五世飯店,希望在他的飯店版圖裡擺下一家地標級的頂級飯店。九六年,王子接手喬治五世飯店,並對飯店大力進行改造。有些人認為這是王子難得感情用事的時候──當時看來的確有幾分這種感覺,但阿瓦里德現在可以大聲說他的決定完全基於生意考量。

王國飯店投資公司的執行長沙梅德‧蘇克就王子為何想要擁有這樣一家顯赫的飯店做出解釋:「飯店事業對王子整個投資版圖來說是相當重要的一環,但若以實際資產額來看,它確實不是最主要的部分。以淨值來說,飯店業的投資約只占了十到十五個百分比,但是飯店投資卻具有相當的能見度。」

沙梅德說,相較於其他如金融、媒體、科技等不容易受到一般民眾注意的投資,飯店是民眾個人可以參觀、留宿與體驗的地方。當然,關鍵仍然是必須選擇一個頂尖的品牌:「能見度是最實在的,它直接影響到品牌的行銷。在飯店業要建立起品牌,就要有一家好的飯店建物,再配合適切的裝潢與優良的管理。這一切對品牌都有加值的效用,持有該品牌股票的王子就能獲益。如此一來,王子在不動產與品牌兩方面都能夠獲益。」

喬治五世飯店原本屬於英國格藍納達公司,後來由福泰集團接手。當時參與競標的有幾個法國集團,另外還有阿瓦里德的朋友──同樣也是身價數十億的汶萊蘇丹。

阿瓦里德早已決定要將這家名聲響亮的飯店納入四季酒店之下,可是四季酒店的總裁夏普卻不這樣想,因此與王子之間有些許磨擦:「王子一直想要那家飯店,我們的意見卻相左。買下這家飯店划算嗎?買了之後還要花錢翻修,這樣的投資符合效益嗎?買了之後還要處理多少問題?我們告訴他飯店方面必須面對的問題,他卻一心只想讓這家飯店成為世界第一的飯店。他最關心『我們能不能讓喬治五世飯店重拾過去的光榮』,我告訴他當然可以,但花費會很驚人。這樣一來還符合他的投資理念嗎?我問他。話說回來,我還是必須稱讚他,因為他的確有聽我的意見,然後才做決定,之後便是一路對自己的決定支持到底。他花錢買下飯店,並以他認為必要的程度為飯店做翻修。他讓飯店停止營業、重新整建飯店設施,並讓飯店在各方面都更勝過去的輝煌。大家今天看到的喬治五世,已經超越它的過去許多。他也讓經營團隊在這個競爭激烈的市場上放手去做,將飯店帶入新的高峰。」

為了達成這個目標,王子在九六年十二月花了一億八千五百萬美元買下喬治五世飯店的產權,以一家「世界第一的飯店」作為送給自己的聖誕禮物。接下來,阿瓦里德又花了一億兩千萬美元翻修。此外,他還得負擔飯店停止營業那兩年間的所有損失。媒體上的評論都認為阿瓦里德在這家過氣的飯店上花了太多冤枉錢,認為這家飯店不過是個自大狂的戰利品。但夏普非常讚許王子個人的堅持、他對於四季酒店經營團隊的信任,以及對飯店各方面所需的經濟支援:「我敢說沒多少人像他這樣,對事情兼具有長遠的眼光與使之成真的欲望。這一切換來的不僅是巴黎最佳的飯店,而是世界上數一數二的飯店。就經濟面來說,這家飯店也成了他最傑出的投資表現之一。他在沒人看好的地方創造了價值,對我們也深具信心。」

雖然夏普一開始與王子的意見不合,但現在回過頭來看,這件事總算有個圓滿的結果:「這種不尋常的狀況反倒變成四季酒店的大好機會,也成就了阿瓦里德另一樁優秀的投資。」

一九九六年終,王子與夏普這兩個個性都很頑固的生意人因為對於飯店外觀的理念不同而僵持不下。阿瓦里德想要讓喬治五世飯店擁有獨立的外觀,好代表它曾有的歷史意義與菁英級的品牌定位,夏普卻希望飯店可以清楚表現出四季酒店的品牌形象。夏普邊笑邊說當時劍拔弩張的情形:「我們對此爭論不下,因為喬治五世飯店早已經是歷史的一部分了,但若要讓飯店能在國際市場上有競爭力,就得讓人認得出我們的品牌才行,解決之道就是將四季酒店的商標放在建築物最明顯的地方,這樣一來飯店才會變成『喬治五世四季酒店』。最後,王子終於不再堅持。結果,正因為有四季酒店的整體行銷力量作為後盾,今天我們才能夠順利將飯店推到市場上。」

實際上,從飯店造型典雅的建築正面看來,四季酒店的商標雖然清晰可辨,卻不特別搶眼,過往的人群仍能清楚分辨出這是喬治五世飯店。這一點也能看出王子對貫徹自己理念的堅持。

一九九九年十二月,飯店終於得以重新開幕,煥然一新的飯店所擁有的高水準服務與令人印象深刻的裝潢、設備,立即贏得眾人的讚賞。隔年,幾本飯店業界的刊物都將喬治五世飯店選為「世界最佳的飯店」,並連續四年都獲得該項殊榮。喬治五世飯店利用大量的鮮花作為裝飾獲得不少好評,讓很多人慕名而來參觀飯店,也難怪飯店光是在鮮花上的花費一年就要一百萬美金。飯店的大廳與走廊兩旁排列著整排高度及胸的陶瓷花瓶,裡面的鮮花剛好在你的香唇之前,再佐以無數的燭光陪襯,整家飯店呈現出一種高雅非凡的溫馨氣氛。

阿瓦里德還在飯店前廳裝飾了兩塊精心雕琢的石版,上面刻著回教聖經《可蘭經》中的短詩。他說這是出於對神的尊敬與感謝之意,因為上帝的保佑他才能有今天的成就:「我是個穆斯林,也是個阿拉伯人,我為自己的血統與文化感到驕傲。我選的這兩首《可蘭經》短詩和我的心境相當接近,就放在大廳的入口處。其中一首詩上寫著,如果你對上帝抱有感激之心,上帝就會賜予你更多。另一首則說這一切都是神的恩澤。」

王子一年內會到巴黎幾次,總會快步沿著巴黎的街道走上長長一段路,每回他都會在寫著「喬治五世」幾個大字的飯店門前停下來,露出得意的笑容。他指著入口旁牆上的飯店名稱「喬治五世─四季酒店」,而下面那排「四季酒店」幾個字可是經過夏普努力才得以保留的。「這幾個字花了伊喜兩千七百萬美元」,阿瓦里德語帶點玩笑地說。

第六章 崛起的王子與四面楚歌的花旗

任何投資人都必須承擔風險,但也必須小心謹慎……如果冒的風險過大,你會變成賭徒。我不是賭徒,而是個甘冒風險的精明人,而這些風險當然都在我的計算之內。

──阿瓦里德王子

不清楚阿瓦里德故事的人可能會說:這個有錢又好運的小子矇上了投資花旗銀行的機會,投入幾百萬卻賺進幾十億,可說是瞎貓碰上死老鼠。但事情其實沒有那麼單純。在一九八六年至一九九○年間,王子已經學到金融管理的價值,也了解到其中潛藏的報酬。

若有人批評王子的投資技巧,只能說那是個人的一隅之見。雖然王子在花旗銀行的投資案獲得大成功,但那是經過他深謀遠慮的結果。更重要的是,這樣的批評忽略了一個根本的事實:王子參與「經濟合作發展組織」(Organization for Economy Co-operation and Development)在各個國家所做的多項成功投資,包括他在金鶯碼頭(Canary Wharf)、四季酒店(Four Seasons Hotel Group)以及新聞集團等各大集團的投資,更遑論還有他在沙烏地阿拉伯的非凡投資成果。

就算阿瓦里德真的只因押上花旗這一把就中了大獎,天底下也沒有投資人會為此抱怨。有趣的是,王子除了實際上能賺到的錢以外,他也開始在乎自己作為一個投資人的影響力。

阿瓦里德從小對錢的看法就與其他有錢的堂表兄弟不同。他雖然出身皇室,父親在六○年代更因為經營房地產與營造業而成為沙國最有錢的生意人之一,但年輕王子的心思卻被家中的紛擾所籠罩。對他而言,金錢(來自家族成員的禮物或餽贈,數目有時甚至很可觀)從來都不是他早年生活的重心。不過,王子的母親依然清晰記得,阿瓦里德小時候一拿到錢就會高興地四處亂跑,還作勢要親手上的錢,彷彿金錢是世界上最美好的東西。

成年後,阿瓦里德開始了解到金錢的力量,以及金錢總被視為成功與否的標準(且不論這觀念是對是錯)。這令年輕的阿瓦里德執意要成功,而他的下一步作為使他更邁近這個目標。

從一九八七年起,王子便要求他的金融專員對國際市場進行研究。一九八九年,他認為自己已完整評估過全球的市場,於是開始動手買海外銀行的股份。當時他買入的股份包括美國大通銀行(Chase Manhattan)、花旗公司(Citicorp)、漢華實業銀行(Manufacturers Hanover)以及漢華銀行(Chemical Bank)。他在這些公司投下約兩億五千萬美元的資金,但他也明白若要獲得高度報酬就必須有更激烈的策略。

現在與花旗集團關係匪淺的王子說:「八○年代末,我們在沙烏地阿拉伯可說是穩扎穩打,多角經營,而且有相當的獲利,所以開始走向國際,看到四家慘淡經營的大銀行。我從沙烏地聯合商銀的案子得到許多經驗,也培養了一些專業的知識,因此我開始對這些銀行進行評估。然後我想:天啊!它們的價錢實在是低得荒謬,於是一口氣入股這四家銀行。七個月後,我改變心意,認為自己應該只專注於一家銀行。在重新評估後,我決定賣掉其他銀行的股份,全力投注在花旗上。」

花旗當時的股價相當不樂觀,阿瓦里德花了兩億七百萬美元取得花旗銀行百分之四•九的股份(每股十二塊七美元)。這個持股率剛好能讓他避開美國聯邦法規對公開持股人身份的要求。

從報告上看來,花旗在四家銀行中的表現是敬陪末座,但阿瓦里德卻相信花旗是其中最有潛力的。王子最看好的,是花旗擁有其他家銀行遠遠不及的全球性。他也相信花旗這塊世界通行的招牌未來將能發揮它的實力。

麥可‧簡森一直密切留意著王子做生意的策略與方法,而王子在花旗一案絕對是有備而來:「他研究這一行已經三年了,這期間一直按兵不動,等待著價格恰當的『入場時機』。這種方式我們已經行之有年。我們會先從研究一家公司開始,然後決定這是不是一家『好公司』──經營良善且具有競爭優勢的國際品牌。之後我們會決定一個適當的『入場時機』。倘若我們可以買下該公司,那就會是一筆很好的投資。一家好公司並不等於一項好投資,因為那公司的股價通常很高。」

簡森接著解釋王子對他感興趣的公司會採取的作法:「若那家公司的價位高於我們設定的入場價,就只好靜待它的股價落到我們的理想價格再進場。這樣看起來好像我們是在投機,事實不然,因為在這之前王子已經做了幾個月甚至幾年的功課,只是在等待適當的入場時機罷了。王子與我對成功與否有一個共識,那就是:你的股票買得有多便宜?」

簡森接著以「好的投資」對照「非凡的投資」來總結王子的投資目標:「取得股份的價格,是決定一宗『非凡』交易最重要的單一要素。所謂『非凡』的投資,是與『好』投資相反的。掮客通常會介紹好的投資給你,這些投資通常也都會賺錢,但對阿瓦里德來說這是不夠的。我們不要『好』的投資,而是要『非凡』的投資。為了這樣的投資機會,殿下甘願等上一年、兩年,甚至五年。這正是我們現在的作法:我們看見很多優秀的公司,但價位都高過我們的設定,所以我們目前仍然按兵不動。」

搖搖欲墜的銀行

花旗銀行的案子本身就像一齣戲。真的很難想像一家影響力排名全世界前幾名的銀行會落到那種搖搖欲墜的下場。在這場交易裡,可以看見阿瓦里德所做的研究,以及他的耐心與協商技巧如何派上用場。

塞德利‧葛蘭(簡森之前的財務專員)在阿瓦里德針對國際金融市場做研究之際,便已先為他鋪好路:「一九八九年三月,王子要塞德利準備十家銀行八八年度的報告供他參考。到了八九年中,王子已經縮小研究的範圍。」

王子研讀了四家銀行的報告後,準備大手筆買進其中最貧弱的一家,結果是花旗「勝出」:「所以,買進花旗的股票並不是誤打誤撞的。王子早就有這個打算,早就計畫進軍美國的銀行,只是一直在等機會。金融業圈外的人或許不曉得,但當時花旗銀行的狀況遠比大家所了解的來得嚴重許多,可謂隨時準備跌入谷底。

一九九○年九月下旬,王子投資這家海外銀行的消息震撼了金融業界。約翰‧瑞德(John Reed)當時是花旗銀行的總裁兼執行長。他說當時美國大通銀行動用了一筆儲備金來填補房地產放款方面的缺口,而花旗正遭遇相同的問題,市場也知悉此事。花旗因為八○年代末在房地產方面的虧損而大失血,再加上發展中國家的外債風險問題嚴重(尤其是拉丁美洲國家),讓金融監理單位不得不公布花旗的困境。相關單位評估花旗需要的資金將會高於自身的資產。

瑞德說:「我們的資金不足,市場方面又因大通銀行的舉動而拋售花旗的股票。這件事告訴我們:市場知道花旗面臨類似的風險,因此認定花旗也有問題。但我們感覺這些問題不是單靠儲備金就能解決的,事實也的確如此。」

當他正要從美國卡羅來納州的機場起飛前往東京時,在飛機上接獲電話告知大通銀行的決定,也立即做出回應,決定向市場說明自己已擬好計畫來拯救花旗銀行。他召集手下擬出一份聲明說明花旗將會招募資金並進行相關動作來解決潛在的問題。

此刻不能坐鎮公司的瑞德只能寄望人在倫敦的副總裁保羅‧柯林斯(Paul Collins)來處理眼前迫切的問題。柯林斯十分清楚花旗遭遇的困難,也知道銀行本身的資金不足。這對搭檔之前已就此問題有所討論,也知道募集資金不是件易事。這筆資金的注入必須能讓市場清楚認知到花旗銀行將有長遠的規畫,而不僅是拿來應急,只求解決眼前的問題。瑞德打算從日本直奔倫敦,與保羅一起去找投資銀行談談:「這些投資銀行應該很清楚我們接下來該怎麼做,他們的觀點也能反應市場的走向,這樣就能確保我們不與市場脫節。」況且,贏得市場信心可以讓這些花旗大老有機會與有利的投資人接頭。

美國國內對柯林斯提出的聲明反應不如預期,投資管道既無力也無意資助花旗,許多人似乎都在等著看花旗銀行的股價跌得更低,好進場瓜分花旗。當瑞德與柯林斯在倫敦碰面時,事情的局面已變得十分危急。

瑞德說:「我們心想也許以釋出部分權利做為交換會是募集資金的最好方式。我們開始與倫敦當地幾家投資銀行面談,聽取他們的意見,試著找出此刻對我們最有幫助的人。在倫敦那幾個星期裡,我們也試著了解整個投資組合的全貌,並計算到底問題有多嚴重、需要募集多少資金,最後決定以摩根史坦利(Morgan Stanley)做為花旗的投資銀行,原因主要是當時領導摩根史坦利國際銀行的人,是大英銀行(Bank Of England)的前任總裁李察森爵士(Lord Richardson)。他是強硬而公正的管理者,我們很看重他的意見,因為我們必須一舉將銀行導向正確的方向;重回市場的機會不多,而我們也不願意一再修訂計畫,使大眾不再相信我們的話。我們信任李察森爵士在投資銀行界的經驗,所以當下就決定與摩根史坦利合作。我們將需要利用所謂的『144號招股條例』(144 offering)來募集資金,針對專業投資人,而非一班大眾。」

在這個階段,沒有人清楚花旗到底需要多少資金,但至少他們已經有了計畫,就是尋求私人投資,而非公開招股。

即使是今天,瑞德也相信這個方法的好處在於符合投資條件的個人投資者不多,目標很明確,而他們一定對自己要買入的公司有所了解。若是向一般大眾集資,花旗方面必須負責擬好招股書,而且上面的內容與主張各方面都必須正確無誤。相對的,若是面對專業投資人,整個檢視計畫的過程會更加龐大;專業投資人的團隊會翻遍公司各種簿冊,然後提出自己的觀點,而不同團隊得出的結論可能會大不相同。他們會找出所有可能的問題,因為投資人想以更低的價格買進股票,或是減少投入的資金,為自己謀更大的利益。如瑞德所言,這表示要求投資的公司只會得到「更糟的交易」,以及這些有力投資人的獨到觀點(當這麼多專家興致勃勃看著一筆投資時,他們大概不會漏掉任何一個細節)。

瑞德承認這其實是相當具啟發性的過程,而他在這次的經驗中獲益匪淺。現在,每當他的客戶遭遇困難,他就會建議他們去找私人投資者或專業投資機構募集資金,因為好的專業投資人會深入問題做分析,而這是難得的經驗。

一九九○年十一月,當花旗正在積極試探投資人意願時,發現阿瓦里德在購入花旗股票。對王子個人一無所知的花旗高層派人前往與王子確認此事,由此得知他有意願對花旗進行個人投資。