【推薦序一】

民主是培植自由、平等、博愛的沃土

陳建仁(中華民國副總統)

出生於法國昂熱(Angers)的若瑟‧赫忍斯基神父(Joseph Wresinski, 1917-1987),從小在極端貧窮中長大。他在 1946 年被祝聖為神父,1956 年創立「第四世界運動」來對抗赤貧。他的堅定信念吸引世界各國的人,紛紛投身這個跨宗教、跨國界的運動。他以最貧窮的家庭為核心,將不同社會階層、不同政治理念、不同宗教信仰的人結合起來,共同思考並實踐「對抗赤貧」,他辭世後全球對抗極端貧窮的努力仍在持續發展。赫忍斯基神父說過:「哪裡有人被迫生活在赤貧中,那裡的人權就會被忽視、被剝奪,團結奮鬥使人權受到尊重,是我們神聖的義務!」

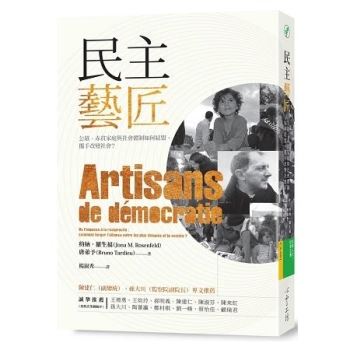

《民主藝匠》這本書描述在三大洲六個國家的十二個赤貧者結盟的故事,娓娓道出許許多多有正義感、決心、毅力的小學老師、教育廳長、工程師、學生家長、新聞記者、家庭主婦、市議員、醫院檢驗員、歐盟官員、小型企業主、人權律師、鄉村牧師、外交官和大學教授,分別努力在原本沒有連結的赤貧社區,創造公民結盟、超越社會排斥,在看似「山窮水盡疑無路」的絕望中,闖出「柳暗花明又一村」的新局面!

一位小學教師在法國里爾的貧民社區成立「街頭圖書館」,強化貧困地區的家長與學校老師的親師合作,加上教育廳長積極促進學校與貧窮家庭建立互助互信的夥伴關係,使赤貧兒童得到了平等的學習機會。三位在法國電力公司巴黎總部任職的工程師,強烈感受到貧困用戶被斷電的困擾,便透過電力公司與第四世界盟友的對話,進一步分析公司電腦資訊以分辨因貧窮而被斷電的用戶,再提供底層用戶不斷電的貼心服務,電力公司也重塑了良好的公眾形象。一位法國學生家長聯盟的主席,協助赫忍斯基神父為「法國社會經濟理事會」撰寫的《極端貧窮與經濟社會的不穩定》(Extreme Poverty and Lack of Basic Security)報告書,進而推動法國《最低收入保障法》(Guaranteed Minimum Income Law)的立法,以確保每個公民擁有最低收入保障、社會保險以及融入社會的權利。

一位瑞士知名報社的記者,透過對貧困狀況和底層生活的完整報導,讓極度貧困的家庭開始被當作公民來看待,促成弱勢群體有能力自我保護和表達意見,建立足夠的社區支持互助網絡。一位加入第四世界團體的波爾多市家庭主婦,在爭取國會議長接見參加「第四世界兒童代表大會」的小朋友之後,使得市政當局開始資助該市對抗赤貧的行動計畫,也讓底層市民得到聆聽、尊重和支持。一名法國醫院的檢驗員及工會領導,努力和醫院的臨時清潔工建立友誼,促使他們成為醫院工會組織的成員和幹部,一起完成改善醫療品質的使命。

一名歐盟官員在發現赤貧世界的痛苦後,積極說服歐盟各部門加入對抗赤貧行列,包括社會、文化、經濟、區域政治、教育等各領域,使得「第四世界」成為歐盟執委會和歐洲議會的日常語彙。一對法國細木工坊的小企業主夫婦,雇用了一位技術最不成熟的赤貧工人,努力尊重護衛他在教育、家庭生活、居住、公民權與社交關係的自主權,昇華了木工坊內部的氛圍與更人性化的工作環境。一名瑞士的人權律師,在聆聽一對遭受不公平對待的赤貧夫妻的困境之後,毅然決然為他們爭取孩子的監護權,努力對抗瑞士聯邦法院以爭取赤貧公民應該享有的充分基本人權,甚至將案件送到歐洲人權法院,遭到強制寄養的孩子終於回到父母身邊。

一位英國的鄉村牧師,在傾聽備受排擠的流浪家庭的遭遇後,認真對待他們陳述的處境,努力協助他們得到街坊鄰居的接納,也使得他們被排斥的孩子找到合適的教育機構。一位國際外交官全力協助第四世界運動與聯合國建立聯繫,並取得在聯合國的第一級諮商地位,促使聯合國各分支機構,包括人權理事會、兒童基金會、教科文組織、發展計畫署等,都和第四世界運動密切合作,並推動第一個消滅貧窮的十年行動計畫。一位以色列的社會工作學教授,與赫忍斯基神父相遇相知到相輔相成,努力研發出社會學者與貧窮家庭及共事組織的「夥伴關係」概念,證明社工人員和赤貧家庭可以彼此學習、互相幫助,進而打破專業與私領域之間壁壘分明的區隔。

這十二個感人的故事,一再強調極端貧窮會使人飽受不正義、無力感、羞恥、屈辱、被排斥的經驗。對抗赤貧最優先的使命是要觸及到最貧窮和最被忽略的人,以他們已經做過的努力為基礎,與他們建立連結,也讓他們彼此建立聯繫。唯有確保赤貧者位居對抗赤貧計畫的核心,聆聽他們對自已及孩子的夢想及願望,才能達成相互的理解、避免社會排斥。當不斷被社會排除在外的人們,能夠平等的對社會貢獻自已的知識與經驗時,極端貧窮才會被消滅。聆聽、體會、同理底層公民的心聲,民主才能真正滿全!

這些故事印證了赫忍斯基神父的一段話:「極端貧窮及社會排斥是人為的,只要金錢的力量被視為最主要的價值,這個世界就會被貧窮和暴力所束縛;當人性尊嚴成為我們最主要的價值,這個世界就會被轉化,我們也才能夠享受和平。」如果社會體制能夠為赤貧公民變得更平易近人、更公平正義,社會體制本身就會經歷更深廣的轉化,重新發現社會體制存在的初衷和價值:「確保每一個人無論身份地位如何,都享有平等的尊嚴,都應該受到尊重,沒有任何人可以用任何理由加以剝奪。」當赤貧公民的民主得到保障,自由、平等、博愛也才能落實!

《民主藝匠》是一本敘述關懷赤貧弱勢、努力創造連結、整合社會力量、改變社會體制、有效對抗赤貧的好書。每個國家、每個城鄉、每個社區都有被忽略的、被排斥的赤貧者,如果有很多善良而正義的公民,能夠挺身投入與赤貧者的雙向交流、相互尊重、彼此學習、共商對策,就可以使赤貧的家庭日益減少,社會也日益祥和!希望這本書能受到讀者們的青睞,也能給民主自由的台灣帶來更平等、更博愛的蛻變!

【推薦序二】

划向深處去

孫大川 Paelabang danapan(監察院副院長)

坦白講,第四世界運動的思想和故事引進到台灣應該已經有三十個年頭了;但,令人遺憾的是,它似乎仍是一個遙遠而陌生的名詞,沒有給我們的社會帶來太多行動和改變的靈感。在閱讀本書第一部的第三章時,我感觸特別深刻。就在我們剛開始介紹第四世界運動的那一年(1988),法國國會多數票通過了《最低收入保障法》,這是根據若瑟神父在前一年提出的《極端貧窮與經濟社會的不穩定》報告書——又稱為《赫忍斯基報告》(the Wresinski Report)——制定的,也就在這一年的二月十四日若瑟神父病逝於巴黎。這一章的訪談中,安德魯(Jean Andrieu)詳細地回憶了他和若瑟神父的相識、論辯,以及後來如何共同說服其他委員、推動法律案通過的過程。這個公共政策的形成,因為若瑟神父和第四世界運動持久志願者的參與,有著跟一般社會救助體系完全不同的本質、人觀與方法論。「極端貧窮」者的見證,讓這個法案的「立足點」走得更深、更遠。直截了當地說,貧窮議題牽涉到人權的侵犯,且在進行評估或對抗貧窮的行動時,絕對必須有窮人全面的公民參與權。若瑟神父說:「重點不在於他們不再貧窮,而在於他們是完整的人,他們應該能夠活得更有尊嚴、更像人,就像你我一樣。光說我要給他們最低收入保障,給他們錢,給他們住的地方,是不足夠的。」第四世界運動的革命,要求的不是單方面貧窮人的改變,而是所有人的改變。從這個角度說,若瑟神父的想法是非常激進的。法國、歐盟乃至聯合國對抗貧窮的政策與行動,一九八八年以後都深受《赫忍斯基報告》的挑戰與影響。

我國早在一九八〇年即制定《社會救助法》,目的是「為照顧低收入戶、中低收入戶及救助遭受急難或災害者,並協助其自立」(第一條),而其所稱的社會救助,「分生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助」(第二條)。該法明顯地以「救助」的概念為核心,第一章〈總則〉除前引第一、二條外,集中闡明最低生活費標準的計算方式、低收入戶資格的認定、家庭計算人口範圍以及家庭總收入計算總額等等。第二章之後,即分別從「生活扶助」、「醫療補助」、「急難救助」、「災害救助」等內容範疇一一訂定相關條文。包含〈附則〉,整部法案共九章。該法一九八〇年公布後,直到一九九七年才開始修訂,至二〇一五年共修訂十次。對照台灣一九八〇年代以後社會、政治、經濟、兩岸和國際關係的劇烈變化,民主化的進程的確將農民、勞工、身心障礙者、原住民以及其他弱勢族群,逐步納入社會安全體系的保障裡,這當然是台灣民主發展過程中,非常珍貴的果實。

但這正是第四世界運動質疑和憂慮的起點,法律如果和底層的人民脫節,便喪失了它的活水源頭,反而成了一種障礙,遮蔽我們的目光,讓我們看不到真正需要的人。就像許多人很難接受赤貧者存在的事實一樣,法條成了一道圍牆,將「社會排除」法制化。台灣目前的狀況是:以最低生活標準為基準的所謂中低收入戶,有比較清晰的輪廓;農民、勞工、身心障礙者、原住民甚至新移民等,皆有各自的「子民認同」,力量或有強弱之別,但都有能力集結意志,參與並影響政府的決策與資源的分配。接下來的問題是:在這樣的情況下,台灣真的還會有第四世界的子民嗎?我們的社會真的還有法律照顧不到的赤貧者嗎?就如安德魯當初對若瑟神父的質疑,極端貧窮對多數人來說,似乎只是一個抽象的概念。看起來一九八八年之後,我們對第四世界運動的引介,並沒有讓台灣的社會大眾經歷類似巴黎、法國、歐盟乃至聯合國那樣的洗禮。我們仍然描不出赤貧者的輪廓,我們還是執著於貧窮線的劃定和社會救助的信仰,我們更關心「定義」而不想深入「事實」。

《民主藝匠》在台灣出版,或許可以是另一個新的起點。約納.羅生福(Jona M. Rosenfeld)和唐弟予(Bruno Tardieu)兩位編著者,非常細心地挑選了十二個不同類型的例子,驗證赤貧家庭、第四世界盟友和政府體制,如何結盟並攜手改變社會現狀的故事。前言、第一部的導讀和整個第二部,再加上附錄,則是編者詳盡的分析與綜論,是以赤貧者為中心,結合持久志願者及盟友的實踐經驗,累積建構起來的一套知識論。兩位作者顯然有意將它寫成一本行動指南,鼓舞大家從自己的改變做起,改造社會。「民主」不單是主權在民的政治體制改造,也不單是個人自由與權益的伸張追逐,它更是一種維護人性尊嚴的卓越技巧,需要學習和培養。

今年(2017)十月為了紀念若瑟神父一百歲冥誕、第四世界運動創立六十年、巴黎自由廣場「拒絕貧窮」立碑三十週年,我們籌辦「貧窮人的台北」系列活動。準備過程中有機會重新檢視持久志願者楊淑秀女士整理的三十年來第四世界運動在台灣推展的點點滴滴,驚覺它穿石的力量。三十年的醞釀或許沒有獲得驚天動地的迴響,但是它堅實地見證了赤貧者在台灣的存在。問題不在它們有多少人?範圍有多大?輪廓清不清楚?重要的是我們要以什麼樣的態度來面對他們。安德魯在親自拜訪第四世界運動的出發地諾瓦集(Noisy-le-Grand)之後,他反省說:

是的,那是我們瞥見的一個通道,一個進入隧道的入口。你會告訴自己:進入隧道裡面,是因為你想看看是否能找到盡頭;不過,你又懷疑,到底有沒有盡頭?在諾瓦集社區裡,我彷彿進到隧道裡面,然後就像我後來一直認為的一樣,我告訴自己:這隧道的彼端是另一個世界,只有改變我們的社會,我們才能走出隧道,沒有其他出路。

換句話說,我們和貧窮人雖然身在不同的路徑上,但從「人」的角度說,我們同樣走在追求人性完滿的旅程中,不是「二」,而是「一」。為了從隧道裡走出來,我們必須將極端貧窮的人放置在一個更寬廣的價值參考架構上(比如人權),以便認出我們應該共同擔負的責任。值得注意的是,此一價值系統裡的參考架構,不能只是一個概念或法條,安德魯進一步地說:

沒錯,我們的價值系統裡有幾個重要的引導指南,比方《世界人權宣言》,但誠如你意識到的,「宣言」與「事實」相距甚遠。「宣言」確實存在,然而有一群人卻與宣言的內容完全掛搭不上;對他們來說,這個「宣言」並不存在。

所以,第四世界運動在台灣的微弱存在,為我們預留了一個法律制度外與貧窮世界更深對話的可能。根據《民主藝匠》的教導,貧窮知識的建立,必須來自於貧窮人的經驗本身,因而我們需要累積更多相關貧窮人的紀錄與證言,培養耐心和更純熟的溝通技巧,藉以團結貧窮人的家庭、學者、企業家、媒體、學校、家長會、工會、民間社團、立法者、政府官員以及持久志願者,共同打造一個更能活出人性尊嚴的社會。若瑟被祝聖為神父時,選了〈路加福音〉的一句話作為他的座右銘:「划向深處去,撒你們的網捕魚吧!」划向深處去,意味著離開自己熟悉、自以為是的地方,邁向充滿困惑的人性之海,成己成人。

【譯者序】

到根底去,取活水來

一九九○年夏天畢業,家鄉的稻子收成後,便加入第四世界運動,飛往法國受訓。作為華人世界第一位持久志願者,法語還在牙牙學語的階段就立志要將這個運動的經典著作一一翻成中文;之所以有這樣的傻勁,純粹是因為想要和同胞分享自己找到的生命活水。

一九九四年和加拿大籍的先生艾山結婚後,曾經離開第四世界運動一段時間,建立家庭,生兒育女。七年後,重回第四世界運動總部,帶著當時仍在襁褓中的么兒,繼續執筆翻譯。

二○○五年至二○○九年,輔仁大學出版社先後出版了兩本若瑟神父的著作:《讓赤貧節節敗退》與《給明天的話》。二○一○年,熱妮葉佛•戴高樂-安東尼奧的重要著作《希望的秘密》則由大陸黃山書社出版,這本書詳述戴高樂將軍的姪女與第四世界一起爭取正義與友愛所踏出的希望之路。二○一三年底,多虧蔡怡佳老師等朋友協助翻譯,《親吻窮人》終於由心靈工坊出版。

《民主藝匠》中文版的誕生則是另一則故事。

二○○五年夏天,我和同為持久志願者的先生及四個孩子,從法國第四世界運動總部搬回台灣,特地選擇花蓮傍山的部落住下,四個孩子在社區上學,我則在社區的幼稚園當故事媽媽,一家六口,慢慢在社區生了根。

猶記得第一次去孩子們的學校參加親師會議,忘了自己在開會時說了甚麼大話,會後在校門口,一個家長豪邁地問我:「你有見過低收入戶當家長會會長嗎? 我就是。」很特別的見面禮。日復一日,他和妻子靜芳,慢慢成為志願者投身之路的良師益友。

二○○九年,我們開始在社區成立讀書會,當時《民主藝匠》只有英法兩種版本。讀書會成員除了志願者,還包括靜芳與劭華、社區的陳媛英老師、明義國小的許慧貞老師、已退休的孟武盛老師及第一線的社會工作者。這本書的中文版之所以誕生,首先要感謝沒有機會學習外語的成員;為了讓大家都能參與這本書的閱讀與討論,幾個志願者勉力動手翻譯。翻譯幫助我們深度閱讀,增加我們分享的能力。這是否再次印證:對窮人好,就是對大家好。

本書從翻譯到出版,或許是第四世界處世的寫照,一件事情之所以能夠成就,總是要花很多時間,倚靠眾人的力量。出版這本書,也是一個結盟的過程,許多朋友熱心義助翻譯或校正,包括台灣的陳彥蓁、林聖齡、陳香綾、吳明鴻,北京的孫葉竹、劉潔、楊亮,西安的夏李,旅居里昂的張瑞玲,在美國的中國留學生羅墨紫等。

本書的翻譯前後經歷了八年,因為台灣第四世界家庭的慷慨,我們對翻譯第四世界的言語有了新的領悟。如若瑟神父所言:「他們毫無保留地教導我們什麼是赤貧。」耳邊常常想起劭華說過的話:「窮人肚子空,腦袋不空。」靜芳在寫給第四世界運動前秘書長白雅簡(Eugen Brand)的一封信中,則分享了這樣的感慨與追問:

親愛的秘書長:

生命存在的價值是什麼?面對眼前的這個世界,你的眼中看見了什麼?

窮人默默承受了社會一切的不公義,這不公義有時來自人與人之間的對待,有時則是制度帶來的,很多時候有錢判生、沒錢判死,窮人生命的延續被當成是一種多餘,越窮越自卑,越感到自卑就越無法融入這個功利的社會。

二○一一年七月一日,台灣的《社會救助法》有了一些改變,當然,這個改變對於弱勢家庭是有幫助的,但是人心卻無法跟著文字改變,因為部份人沒有了解到窮人的難處,或視而不見,不願去接觸。

地球暖化是個危機,因為知道後果嚴重,所以人人都知道也會去節能減碳。如果人人都知道讓自己的同胞處於不公義也是種危機,意識到人人都有責任,會不會在面對處境困難的同胞時,心態會有積極的改變,不再輕視、嘲笑、排斥或無視?

社區一位六個孩子的媽媽,在台灣領有政府的補助,一些社區家長和學校的老師都認為她不夠愛她的孩子,他們看不見她的難處,更看不見她的努力,這六個孩子的媽媽曾在夜市裏打工,下班時已是深夜,星期六、日跟著外燴端盤子,得空還會去包檳榔,人們看見的卻是她沒盯孩子的功課,沒照顧孩子洗澡,可否問問,怎樣才是愛孩子的表現?……

赤貧的過來人深知面對偏見、面對不義、面對赤貧,誰也無法單打獨鬥。所以台北的賜貴告訴我們:「每個人都是一粒沙,團結起來才不會風吹沙。」所以劭華說:「第四世界就像串珍珠,每個人都是一顆大珍珠,串起來就是一條美麗的項鍊。」這正是《民主藝匠》的真義。

多年來一直把第四世界有貧困經驗的成員 militant 翻譯成「活力成員」,最近這幾年深深領悟到,赤貧的過來人真是這個社會的「活水成員」,他們是我們思想和行動的活水源頭。是的,台東的鄭漢文校長常引用余德慧老師的智慧之語:「到根底去,取活水來」。是的,老子不是說過:「上善若水,處眾人之所惡」。

最後,深深感謝華人世界所有與貧困同胞結盟的朋友,這本書正是為你們而寫的。特別感謝盟友陳慧玲、江瑞庭醫師與陳慧珍女士,因為你們慷慨解囊大量訂購,讓這本書得以推廣給更多華人世界的讀者。

感謝心靈工坊的團隊,跟你們合作,真是美好。

書序

奧莉雯.德佛絲(Alwine de Vos van Steenwijk)

羅生福教授在序言中問道:「為什麼要寫這本書?」唐弟予補充:「為什麼要導讀自己會說話的故事?」兩位作者都提出問題,每個問題都可以自成一書,每個人提出的答覆所建構的元素又都開啟了新的追問。我很榮幸在此補充第四世界運動創始人若瑟‧赫忍斯基神父的一些想法,他從赤貧深處來到我們中間,沒有他的話,不會有這本書,也不會發生書中的故事。

若瑟神父似乎認為,人類可以透過共同生活和加深對重要問題的理解,逐步邁向和平、共融與正義,而這些問題的答案就是人類這趟冒險之旅的終極目標。因此,若瑟神父傾向於談論行動背後的原則與價值觀,而非提供答案,本書就是這種態度和實踐的成果。本書除了啟發我們與至貧同胞同行時「如何臨在」(how to be)、「如何思慮」( how to think)、「如何行動」(how to act)外,也指出一般人能夠做到看似不可能的事情:與底層同胞重新連結,若瑟神父稱他們為「被赤貧淹沒在海底的人類」。我們在此特別強調「一般人」,而不只是非凡的人物,羅生福教授相信這一點。他們兩人志業相同,還未相識就已默會結盟。若瑟神父畢生致力於重建人類應有的面貌,目睹底層同胞被赤貧磨損得難以辨識真貌,他以一種超越常人的毅力,重建他們做人的尊榮,這樣一來,也重建了所有不忍同胞受苦的尋常百姓的尊榮。如他所言,「至貧者的生存全靠他們自己與那些願意和他們同舟共濟的尋常百姓」。

一九五○至一九六○年代,當若瑟神父在西歐為此奮鬥時,羅生福教授在世界的另一端,以美國和以色列為探索基地,發展他日後稱之為「學習成功經驗」(learning from success)的方法論。因為,有一些個人及社群成功地遏止了極端貧窮,該如何善用他們的成功經驗來幫助其他人?這是他們倆一九七○年在瑞士第一次碰面時探討的主題,當時我擔任他們的口譯,不忍底層同胞遭受極端痛苦是他們的共同語言,他們共同的信念則是赤貧之苦是可以避免的,最重要的是,他們都相信,想知道如何採取行動以徹底免除這種痛苦,就必須從生活中汲取教導,而非從預設的理論中追索。

以生活經驗為基礎來建構理論,而非從預設的理論去觀察生活,使得羅生福成為社會科學領域相當前衛的研究工作者。他認為社會科學很少對政治或人類生活產生直接的影響,它總是透過中介機構及入世淑世的志士仁人為媒介,間接產生影響。正如若瑟神父經常提醒我們:「介於科學與政治之間的,是人民。」一整個世代的研究工作者似乎忘記了這點,因此,今天有些研究者自我詰問:為什麼一輩子真誠獻身於貧窮的研究,卻看不到窮人的生活發生根本的變化?為何如此?他們是否白忙一場?羅生福深知癥結在於第一線的投身者,他稱他們為「社會工作者」。

他知道如何與第一線的人建立兄弟般的情誼,這讓他可以非常真誠地說:「我也是一名社會工作者。」正是站在這樣的基礎上,他將科學知識轉化為行動,從行動中學習,並回過頭來豐富科學知識。我們這個時代,特別是窮人,非常需要這樣的學者。也因此,羅生福教授和若瑟神父成為志同道合的夥伴,並不令人感到意外,他們像兄弟般一起往前邁進,沒有任何語言的藩籬可以阻礙他們。

如果再次追問為什麼要寫這本書?,也許若瑟神父會說:「是時候了,要向每位公民重申,每個人都有能力改變赤貧同胞的處境,改變讓他們不得翻身的體制與結構,大家必須了解到,只要精誠團結,我們就有辦法改變這個世界。」

「為什麼要導讀自己會說話的故事?」唐弟予自問,其實他心知肚明;他也知道為什麼是由他來做這件事,不過,他自己不好說;我們就替他說個明白。

和羅生福教授一樣,唐弟予既是學者也是科學家,他加入了若瑟神父創立的志願者團體,就像其他持久志願者一樣,他自由地奉獻自己,只為了讓底層同胞擺脫赤貧的桎梏、贏得自由,這樣一來,也就確保了全人類的自由。為了獲得這樣的自由,首先要根除排斥,因為排斥使得至貧者陷入一種比貧困更嚴重的孤立狀態,我們甚至聽不見他們的聲音,若瑟神父以親身經驗提醒我們,必須盡一切力量打破這種孤立:

「如果仔細觀察,我們會感到驚訝,甚至不安,因為赤貧社區看起來鬆散、缺乏凝聚力;想要闡述底層的團結關懷,想要描述他們之間的情誼,得發揮想像力,某些作者使出渾身解數,形容弱肉強食是窮人唯一的生存之道,說他們會像豺狼一樣撲向最後一塊肉,或搶奪最後一塊布來遮身蔽體……在赤貧的底層,理想肯定處處都在,只不過理想與現實大相逕庭,令他們無法組織起來相互扶持,無法活出理想……這就是赤貧造成的悲劇,無以復加;因此,剝奪一個人的文化比不給他飯吃更嚴重,他找不到實踐理想的途徑,這就是為什麼至貧者沒辦法跟別人一樣……我們都需要他者,才能塑造人格、心靈和智慧,但是,我們一直沒有成為窮人的依靠,正因為我們沒有成為他們的兄弟,他們才會變成孤獨者,「孤獨者」三個字,已道盡一切。」

若瑟神父最深切的牽掛之一就是還原赤貧者的真相,所以他才會說:「他們在一邊,我們在一邊,即使我們也經歷過痛苦,跟他們相比還是天差地別。」稍後,同樣以過來人的經驗,他才慢慢告訴我們,儘管赤貧如無情風雨到處肆虐,大地依然遍地生機,他跟我們談創意、談哲學,談赤貧子民即使屢遭滅頂仍懷抱著希望,他認為事實上:

「如果我們願意,那麼,今天仍生活在赤貧中的同胞,明天就會變得不一樣,一切都取決於我們。如果第四世界的子民從盤古開天到現在,一直是個孤獨者,如果我們讓他遭受的孤獨是一切苦難的根源,那麼,讓我們給出豐厚的愛,給出機會……讓他得以編織理想、活出理想,能夠愛、思考並創建未來,因為我們願意去愛,有朝一日,赤貧不再。」

這不是若瑟神父在自我陶醉,他知道一切都有可能,但有一個前提:「打從第一次相遇,我們最深的動機就應該聚焦在人性尊嚴、愛與責任,唯有如此,才能在同胞身上認出自己,才能在度人中度己,在立人中立己……唯有如此,我們才有能力跟至貧者說:『我的同胞,你的尊嚴、你內在的愛、你希望為別人提供的服務、你對自身處境的意識,是我走向你最深的緣由,是我請求你原諒我介入你生活的唯一理由。』若非如此,我們的種種介入只是徒勞。」

若瑟神父之後,繼續有人前仆後繼,勇敢地指出這點,勇敢地走向「世界最底層」,試圖打破孤立,在隔絕兩個世界鴻溝之上搭建橋樑,並以同等的關切走向那些願意與赤貧同胞重逢的盟友,唐弟予就屬於這群志士。他在本書介紹的這些故事當然會自己說話,但是,我們有必要認識這位築橋的工程師,這位讓故事得以誕生面世的功臣。

與羅生福、唐弟予和若瑟神父相遇,與本書的每一位善行者相遇之後,我們的確有理由相信:精誠一致,沒有不可能的事。而且,故事將繼續,因為我們在路上遇到的每一位公民,都有能力創造新的故事。

【導讀】

十二篇故事背後的故事

唐弟予(Bruno Tardieu)

盟友是願意走進赤貧者生命歷史的一群人,他們也讓赤貧者走進自己的生命歷史、走進自己的家庭與生活圈,這樣一來,他們跟自己的子孫所訴說的歷史,便只有一部人類共通的歷史。

——若瑟‧赫忍斯基

其實,這些故事本身就會說話,爲何還要導讀呢?有些讀者可能會選擇直接走進故事,認識主人翁如何開出路來,如何超越社會排斥,進而與赤貧者結盟。其他讀者則可能想要瞭解每篇作者的動機、方法、當初的抉擇以及他們的基本原則和觀點,這也是可以理解的,因爲講故事不可能沒有立場。那我就來為這些朋友講講故事背後的故事。

那些沒有說出來的故事

在對抗赤貧這場奮戰中,爲了解第四世界運動如何動員眾生加入至貧同胞的行列,羅生福教授和我決定要採集一些故事,故事裡面的每一位善行者長期動員自己的生活圈或所屬的體制,最後都成功了。我馬上就意識到這些故事會是很重要的基礎,可以用來學習和描述第四世界運動的行動之道。我也認爲將其出版會給別人帶來勇氣,也會顛覆大家面對赤貧時那種根深柢固的宿命論:「我無能爲力。」、「那是政府的事。」、「已經有許多慈善組織在幫助他們了。」、「當然,總得做些什麼,但是,沒有用,就像螳臂擋車,注定要失敗的。」或者「沉痾難治,整個系統都得改變,我沒有那麼大的本事。」

我曾經負責連結國際第四世界運動在世界各地的盟友,我知道那些「成功」的故事是存在的:有不少公民、團體和機構與至貧同胞結盟,他們一起開闢了一些可行的新路徑,在赤貧的源頭下功夫,克服了社會排斥,使窮人的生活條件得到了根本改善。在一連串的失敗和沮喪的汪洋中,這個世界繼續把拋棄弱者視為理所當然,這些成功的故事就變成一個反例,特別令人深思,同時表明了想要終止貧窮和社會排斥,個人、團體和機構都可以發揮積極的作用。既然消除極端貧困和排斥並非不可能,那麼,我們每個人,包括人類做為一個整體,都應該學習如何做到這一點,就如同我們曾經學會如何與毀滅性的瘟疫搏鬥並戰勝它們一樣。

我知道有成功的故事,但是想把它們公諸於世並不容易,因為故事的主人翁要先克服為善不欲人知的謙虛,還要找到合適的話語。有很多詞彙和觀念可以描述實力相當的雙方如何建立夥伴關係,但是,想要描述弱者和強者如何結盟,就非常稀少了,因為這群最為弱勢的群體通常被厭棄,而強者卻有著豐富的人脈;想讓兩者平起平坐,聽起來有點異想天開。

從底層的眼光來看,結盟是一種絕對的必要

收集這些故事的難處不在於醞釀故事的背景思想不夠清晰,事實上,早在一九七七年,於巴黎的一次公開集會上,若瑟‧赫忍斯基神父就描述了這個寬闊的視野:「我們不但向政府,也向所有公民發出呼籲,因為,是他們決定了整個社會最終發展的方向和抉擇。面對排斥,第四世界召喚我們締結新的社會關係,也就是被排斥者與被接納者間的結盟;這個結盟必須轉化政治生活、改變時代思想,更新體制與立法的精神、更新我們的宗教生活。」(赫忍斯基,一九七七)。

或許,大多數的人看不出這個結盟的必要性,但是對至貧家庭來說,這卻是攸關生死的問題,他們因為極端貧困飽嚐孤立之苦,即便是與外界的連結都演變成一種受制於人的救濟關係,「我母親身邊只有施捨者,沒有朋友。」赫忍斯基這樣說過,在他窮困的童年時光:「當外人前來我們家發放物資時,他們對我的母親至少還會道一聲好;但是,如果我們在市區遇見同樣的那些人,他們對我們就視若無睹。」同樣的,達西爾先生,一個家境極度貧寒的父親,他的女兒曾經問他什麼是「無知的受害者」,後來他告訴我說:「無知當然很苦,但最苦的是被漠視。」

在生活穩定者與被排斥者之間結盟,此舉讓許多人重獲尊嚴,重拾行動和思考的能力。多虧了這樣的結盟關係,第四世界這個運動才得以問世。早在一九五七年,赫忍斯基與兩百多戶住在巴黎近郊「諾瓦集無住屋者營區」的家庭,就曾經試著組織協會,可惜沒有辦成,因爲當局不肯批准;官方認爲這些貧困區的居民不可靠,沒有資格成為協會的理事會成員。所以這些家庭不得不去貧民窟之外找一些願意加入協會的「體面」人士,有了這樣的結盟,第四世界運動才得以正式登記,開始公開生活。

沒有盟友無法成事

在一九八○年代,我被派遣到美國,我注意到紐約人對窮人極度缺乏信任,也開始意識到和其他人結盟的必要性。當時,我們全家住在紐約,我在當地最貧窮的社區展開行動,認識到這些住在貧民窟的孩子與他們的父母是多麼渴望能與「外界」建立關係、友誼和連結。爲了建立這樣的連結,有一天,我決定去拜訪一所位於富裕社區的學校,詢問能否去那裡跟學生談談我認識的貧困兒童以及第四世界的「塔波里」(Tapori)兒童運動,這個兒童運動成立的宗旨是為了讓貧困的孩子與其他生活圈的孩子相互學習、建立友誼。學校校長雖然接待了我,但馬上回覆道:「我不能讓敝校的學生接觸貧民窟的生活,我不能讓他們碰到暴力、毒品和色情,否則學生家長一定會抗議的。」這是我這輩子經歷過最短的一次會面。過去,以工程師和學者的身分出現,我總是被認真接待,別人對我言聽計從。但是,當我以第四世界志願者的身分,以貧困區的家長和孩子的名義現身時,就突然失去了信譽。這還不打緊,最糟糕的是,這些想要與人為善、渴望與人建立連結的兒童與家庭,只引來他人的恐懼。

這位校長可能從經驗中體會到,談論貧窮常會讓兒童感到困惑或害怕,因為不知道該如何面對,這我能理解。我小時候有過類似經驗,兒時,我們在鄉下有一間度假別墅,旁邊住了一戶人家,他們住的是茅屋,我們都叫那間小屋「豬圈」,這戶人家出入都得經過我們家的花園,看到他們,我總是感到一種莫名的害怕與困惑。

有一個朋友聽說校長回絕了我的請求,她的孩子正好在這所學校就讀,而且她不僅認識也非常欣賞塔波里兒童運動。她不肯就此罷休,於是登門找校長懇談。我聽說她沒有提出新的理由,只是以自己的名譽為擔保,要求校長答應我的要求。幾週後我便到這所學校介紹街頭圖書館和塔波里,那套用來介紹的幻燈片是我和貧困區的小朋友及他們的家人一起製作的,我甚至還請該校的學生去街頭圖書館教社區小朋友如何使用電腦。後來他們參與了一個為期三年的計畫,目的是讓不同生活圈的小朋友透過建立一個電腦數據庫相互學習,此舉對參與其中的貧困兒童產生了極大的影響(Schön, Sanyal, Mitchell, 1999, 289-313)。這樣的連結對貧民窟的家庭而言是一次不小的勝利,他們對溫柔親切與友誼的渴求之心爲他們贏得了這場勝仗,但若是沒有這位家長的結盟,也就是這位富裕學校的學生家長挺身相助,他們可能再次撞到高牆,無功而返。

一個連結全球的盟友網絡

這些經驗使我意識到,要在不同生活圈創造相遇是多麼困難,因為彼此的世界有著天壤之別。這層體會使我更加激賞第四世界運動的盟友,他們試圖在自己的生活圈和赤貧的天地之間搭起橋樑。這對他們來說這是怎樣的挑戰?是誰、是什麼讓他們堅定不移,屢仆屢起?若瑟神父過世後,我和我的同事安妮‧莫內負責協調第四世界的盟友網絡。為了瞭解盟友團體是怎麼發展起來的,我們研究了若瑟神父生前和盟友的眾多通信手稿與演講錄音;我們當然也必須從盟友的角度去瞭解,只是大多時候,盟友分享的多是挫敗的經驗。在若瑟神父過世之後,全球的盟友召開了一次深根會議,盟友代表齊聚一堂,思考彼此的投身;為了深入理解這個結盟的本質,大會決定每位盟友都要書寫個人「日誌」,記錄每天爲了克服社會排斥所做的努力,包括每天的觀察、讓人義憤填膺的事件、自己的看法、採取的行動與立場以及自己和別人的相關對話等。

盟友們開始記錄,並將這些在背景迥異的情況下書寫的珍貴日誌交給我們,他們的文字見證赤貧者在他們的生命中取得重要的位子,以及原本分離的不同世界是可以重新連結的,當然,他們也指出,不同生活圈的鴻溝如此巨大,由此衍生的誤解與恐懼也變得根深柢固。由此,我們更能看出這些盟友是以無比敏銳的心思、耐力與創造力試圖跨越鴻溝,當然,也看到他們內心的掙扎與克服難關的勇氣。顯然,他們之所以可以在這條路上持續奮進,是因爲他們並非單打獨鬥。我意識到過去若瑟神父不知投注多少心力來支持這些盟友,如今,我得接下這個責任。閱讀若瑟神父和盟友的談話紀錄讓我受益良多,我發現,這些談話夾雜著耐心、理解、溫柔和忿忿不平。我意識到他是多麼關愛每一個有勇氣與窮人結盟的朋友;我看到這個生於赤貧且飽受排擠的男人毫無報復之心,反而是我這種不知赤貧為何物的人以懷疑之心在揣測窮人,也因此不自覺地豎起高牆。事實上,他和他的子民對所有人——包括「富人」 ——寄予厚望,這種無比強大的信心解除了我們的恐懼。

將故事公諸於世

我們在陸續收到的日誌中看到了故事,但這些內容基本上是私密的,現在要把故事發表出來,是另一種挑戰。盟友不想公開這些故事至少有三個原因,首先,盟友不想居功,很多盟友說:「我沒做什麼。」確實,沒有任何人可以單獨成就什麼;沒有其他人的投身──其他同事、整個體制、第四世界的志願者、生活在貧困中的家庭──什麼事也不可能發生。認識到這種相互依存的關係是這些盟友投身的重要特徵,這是研究過程的第一個發現。第二,他們擔心,這個腳步匆忙的世界會認為他們的作為毫無意義,因為世人總是期待立竿見影的成果,而他們所採取的路徑卻是漫長的轉化之旅,個人與社會的轉變都需要時間。最後,他們深怕自己越俎代庖,認為以非窮人的身分來談論貧窮這個議題似乎不妥。

羅生福教授幫助我們以另一種方式提問:「讓我們以一些明確、具體、公開的進展為起點,這些進展不僅獲得赤貧家庭的認同,而且是出自和體制或社區合作的成果,我們要描述的故事就是這些進展與成果的來龍去脈。」有幾個盟友同意以他們的日誌為基礎來敘述這樣的故事,並讓我們採訪故事裡面的其他參與者。他們之所以同意,是因為他們理解到,敘述這樣的故事可以讓每一個相關人士感到自豪,包括被排斥者、被接納者和他們所屬的體制,從而幫助人們超越偏見、恐懼和自我辯護,真誠看待事實,並互相學習。

我認為,他們之所以同意,也源自他們希望為生活貧困的家庭修復正義,因為是這些經常被偏見誤解的家庭啟發了他們的行動與生命,他們了解到,儘管已經出版了由窮人或與窮人共同編寫的許多強有力的證詞,儘管現在「窮人開始發聲」,但光是由窮人本身來談論這個問題是不夠的。社會排斥和貧困不僅是窮人的問題,其他人也應該用他們的角度來陳述這個故事。面對如此棘手的問題,如果我們想取得進展、超越僵局,就要從各種不同的角度學習。

最後,他們告訴我,在同意撰寫和發表這些故事的同時,他們希望其他人可以發現到,社會排斥是可以避免的,這種奮鬥不僅給生命帶來意義,也帶來豐盈的喜悅,這是一種雙重的解放,被困在排斥高牆內外的人都獲得了解放。

不同的背景與觀點

這裡介紹的十二個故事描述了來自不同背景的人,在歐洲、北美與中東等六個國家的所作所為,他們在各自的教育體制、國營企業、鄉村教堂、小型企業、工會、市政府、國立諮詢機構、司法系統、歐盟、聯合國、媒體和社會科學領域,展開行動。

的確,無論是從貧困家庭的觀點,還是從想要擺脫貧困的國家或社會的角度來看,上述的每個領域都是消除赤貧的關鍵:良好的教育,基本的公共服務,在一個里仁為美的社區建立家庭,一份工作,公平的工資和工作條件,地方、國家和國際層級的良好治理,在司法制度中獲得法律扶助,在媒體和大學的研究教學中取得公平的代表權。我們也希望,故事的多樣化背景可以幫助讀者理解到,我們無法將極端貧困歸因於特定的社會群體、專業或體制,事實上,極端貧窮的根源是更普遍的存在性議題,關係到倫理和政治。

在獲得盟友的同意後,下一步是讓行動者成為作者。方法是這樣的:首先通過個人訪談,接著舉辦了一場研討會,讓每個人都能夠講述自己的故事,並與其他人一起反思哪些行動促成了有利的進展。這些故事涉及許多不同的人物,每個人的觀點迥異,當事實由不同角度照亮時,它的「面貌」就變得更加清晰,所以我們盡可能尋求不同觀點。我們沒有改變任何人的名字,每個故事的相關人士都重讀並校訂了他們的故事。在各種可能的觀點裡面,我們選擇將焦點放在盟友身上:一個在所屬機構或社區裡擔負某種職責的「非窮人」。關於如何建構敘事並從中學習的方法學,人類學教授艾爾‧班亞立(Eyal Ben-Ary)在本書末尾將詳細討論。

本書的第一個故事與其他故事不同,它是從上下兩個同樣重要的角度寫成的:首先從「下面」,第四世界的持久志願者和赤貧家庭如何看待將他們排斥在外的體制;接著從「上面」,由盟友所領導的同一個體制又是秉持著甚麼觀點。即使這本書特別著重在體制內部所採取的行動,但我們讓這個故事打前鋒,是為了強調志願者投身的重要性,他們和赤貧家庭同行,同甘共苦,努力讓這些家庭走出陰影、受到肯定與賞識,沒有他們的投入,本書的故事也無從發生。

在許多方面,這些故事只是冰山一角。這裡所描述的大部分進展都得之於新思維的傳播與隨後緩慢的內化過程,為了讓滴水穿石,必須創造條件,讓這些思維可以在不同的國家和體制深根茁壯,讓大家漸漸相信:極端貧窮能夠且應該消失在人間。所有這一切都得自成千上萬個普通人每天微小的努力,他們不斷追問貧困同胞為何被排除在外,分享他們的故事,讓他們的努力與奮鬥被看見,並跟周圍的人談論這個運動和赤貧公民一起爭取人權的歷程。

我們也清楚,這裡描述的故事只來自西方工業化國家,不見得能夠在其他的社會與文化複製。儘管如此,在一次第四世界運動全球盟友大會中,我們有機會從更多樣化的社會環境收集故事,並分享此書的一些故事。這些來自非洲、亞洲、中美洲和拉丁美洲的盟友表示,最脆弱的群體被排斥的現象以及如何重新與他們連結、一起修復正義,是大家共同關心的主題,讓他們深感共鳴,這些故事幫助他們把自己對抗貧困的故事說出來。本書第二部分,便要討論這樣的行動方法在不同類型的社會、體制和社會結構的適用性。

反思行動,讓新方法浮出檯面

和故事的作者群經過三年的書寫和重新編輯,最後我們將這些成果在一場研討會上發表,這場研討會由第四次世界運動人類關係研究與培訓中心偕同耶路撒冷布魯克達研究所合辦。與會者包括這些故事的作者群、運動的其他成員,以及其他反對社會排斥的組織的成員和支持這項行動的研究院所及基金會的代表;後者包括梅耶人類進步基金會、法國國立社區生活發展基金會,以及法國松鼠儲蓄銀行反排斥基金會。

我們一起反思了這些故事,企圖發現這些主人翁如何突破僵局,在經常失敗的地方贏得成功,他們是以何種方式存在、行動與思考?我們的重點不在解釋,而是從中汲取「可行的知識」,有助於未來展開行動的知識,本書的第二部分將詳述這點。在「反思行動」的過程中,我們得到了來自麻省理工學院的唐納德‧舍恩教授(Donald A. Schön)鼎力協助,他是一位行動哲學家,也是羅生福教授的老朋友。他與我們兩人共同主持研討會,並將他終身的努力和他從實踐中學習到的能力傾囊相授。耶路撒冷希伯來大學人類學教授班亞立則以開放的心胸和他對組織的了解,以及他從敘事所習來的經驗,豐富了每個人。第四世界人類關係研究與培訓中心的持久志願者丹尼爾‧法葉(Daniel Fayard)和薩維耶‧微爾札(Xavier Verzat)也是支撐研討會的夥伴,一直協助、引導我們思辨。國際第四世界運動主席奧莉雯.德佛絲介紹了我們的工作,確定了研討會的基調,並指出挑戰。感謝他們使出渾身解數,分享了最寶貴的經驗和想法。在此特別感謝熱妮葉佛.戴高樂.安東尼奧的參與,她是第四世界運動的首批盟友,自一九六四年起即擔任法國第四世界運動主席。

最後,我們希望故事能引發故事,讓讀者有機會反思自己和極端貧困及社會排斥交手的故事,把這個故事轉變成人類解放工程中的一塊磚。