少女,立志,取堂號――女性追求君子之道

隱隱的墨香彌漫在整個屋子裡,輕輕地掠過鼻尖。

磨墨的那雙纖纖玉手,靜靜地停了下來。

少女放下手中的墨,攏住雙手,挺直腰背,端坐著。

屋子的門敞開著,一股微風輕輕吹來,

吹拂著端坐不動的少女的額頭,又輕輕地飄走了。

稚嫩的臉龐,編結整齊的烏黑辮子。少女輕輕閉上了雙眼。

不知過去了多長時間,少女慢慢睜開了眼睛。

閃亮的黑眼珠顯得更加靈動,一副聰明伶俐的樣子。

少女提起筆,蘸足了墨汁。

白得耀眼的宣紙就在眼前。

少女毫不猶豫地下了筆。

師任堂。

少女放下了筆,她紅彤彤的臉龐上寫滿了害羞卻又自豪的神情。

可愛的女兒,你也來研習經典吧

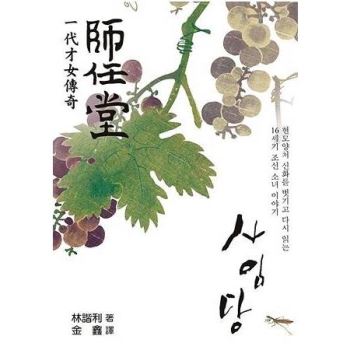

師任堂(1504~1551)於燕山君政權末期1504年,出生在江陵北平村。父親申命和(1476~1522)與母親李氏共育有五個女兒,師任堂是次女。

申命和是太祖時期的建國功臣申崇謙的第十八代孫,是官拜寧越郡守的申叔權的兒子。李氏夫人是江陵地方的名門望族、參判崔應賢的外孫女。李氏夫人的父親李思溫是生員,沒有做過官吏。因為李氏夫人是獨生女,因此,在娘家度過了一生。

師任堂一生中,對她影響最大的背景,應該就是她的外祖父母與父母生活在一起的家庭環境。當然,從高麗時代開始,一直到16世紀,女子婚嫁後與娘家父母一起生活是很平常的事情。但是,母女三代在一起生活的情況,應該也算是比較特殊了。

父親申命和出生在漢陽,天性純樸、剛直,學問與人品出眾,被後世評價為信仰堅定、剛正不阿的人物。申命和的父親去世後,申命和不顧冒犯當時仍在位的燕山君制定的極其嚴厲的短喪法,在父親墳前蓋了一個簡陋的窩棚,過了三年的守墓生活。由此可見,他也是個極其孝順之人。

燕山君在位時,申命和遭遇父喪。雖國有嚴命實行短喪,卻堅持依禮守孝,佩首絰與腰絰守在墓旁,以粥為食,每餐供奉,極盡悲痛,直至三年守孝期滿。

有一則逸事足以表明申命和剛直的品德。他的丈人李思溫與朋友有約在先,但是因為突發事情不能赴約,於是讓女婿寫一封信,以生病為由推脫掉約會。但是申命和卻不顧丈人如此懇切的拜託,斷然拒絕了替丈人寫一封謊話連篇的信文。

申命和考中科舉是在41歲時,是中宗執政的時代,多位知名政客都向朝廷舉薦了他,但他卻一一謝絕,潛心專注於做學問。

在朝鮮時代,身為男兒,上學堂、中科舉,然後走上仕途,立身揚名、光宗耀祖,是大部分士大夫都會選擇的理想人生。可是,為什麼申命和久經寒窗苦讀考中科舉卻謝絕做官,而來往於江陵和漢陽,只專心做學問呢?

栗谷記載道,外祖父母分居16年,而外祖父則不停來往於江陵和漢陽之間。申命和的父親申叔權是太宗的女兒貞善公主的外孫。據記載,太宗是靠元敬王后閔氏以及妻弟們的幫助才登上了王位,然而為了阻止外戚勢力的增長,太宗將四兒四女中的小女兒貞善公主故意下嫁給了沒有什麼背景的家族。

據此可以推測,申命和一定是從父親那裡聽說了關於太祖與太宗年間發生過的奪嫡之亂及南怡將軍的悲劇史,繼而對王位爭奪戰和朝廷官吏們的政治鬥爭產生了批判性的觀點,不僅如此,他還生在燕山君不斷實施暴政的時代。據此種種,我們也就不難理解,他為什麼會產生與其在亂世走上仕途不如以做學問明哲保身的想法。

師任堂出生的1504年,是在戊午士禍掀起血雨腥風,無數書生被砍頭的第六年。而就在這一年,又發生了一次無數書生被殺害的甲子士禍。

師任堂的外祖父李思溫,很早就在江陵北平立足,從祖輩手上繼承了烏竹軒。這個烏竹軒是附屬於崔應賢古宅的別館。師任堂出生在外婆家烏竹軒,在外祖父李思溫,外祖母崔氏夫人和母親養育下成長,理所當然地受到了外祖母家的影響。

依據父親申命和那剛直的性格,可以推斷,其父也定是下決心不在燕山君這樣的暴君手下做官從政。父親的這種品性對師任堂的影響很大。細細品味師任堂的一生,就不難看出,她既繼承了父親的學識和剛直的品格,同時也繼承了母親溫暖、慈祥的品性。

同時,我們還可以推測,師任堂的外祖父李思溫知道自己的妻家也有女子認字、讀書、作詩,所以才會讓自己的獨生女兒,也就是師任堂的母親李氏識文斷字。如此一來,外祖父在外孫女當中選擇才能出眾的師任堂,讓她研習經典書籍,也就是情理之中的事情了。而父親申命和也遵從了丈人的意願,在背後默默支持自己的女兒研習經典。

將「尋求聖賢之道」作為人生努力的方向

少女師任堂從小研習經典,必然對自己的人生有過很多次的思考。聰明伶俐又多才多藝的她,又怎能沒有抱負呢?但是身為女子,即便是有再高的學問也不能考科舉,無法施展才華,去實現夢想的機會。為此,她的內心一定是備受煎熬的。

後來,成為七個孩子的母親後,師任堂向子女們強調一定要立志,既然有了志向(目標),就應該具備無論遇到怎樣的困難,都要堅持自己志向的意志力。長子李璿考科舉多次落榜時,師任堂教導兒子,比起貪戀官職,更重要的是立志。

那麼,究竟什麼是立志呢?

孔子在《論語》中說道:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」立志應該是指在做一件事情時確立一種信念。栗谷在《擊蒙要訣‧立志章》第一章中所提及的,應該與孔子所認為的「立志」是一脈相承的:

初學,先須立志,必以聖人自期,不可有一毫自小退托之念。

蓋眾人與聖人,其本性則一也。雖氣質不能無清濁粹駁之異。而苟能真知實踐,去其舊染而複其性初則不增毫末,而萬善具足矣。眾人豈可不以聖人自期乎。

凡人自謂立志,而不即用功,遲回等待者,名為立志,而實無向學之誠故也。苟使吾志,誠在於學,則為仁由己,欲之則至,何求於人,何待於後哉。

就這樣,師任堂很早就立志要尋求聖賢之道,並將此作為一生追求的目標,不僅如此,在教育自己的七個子女時,她也經常強調這一點。

隱隱的墨香彌漫在整個屋子裡,輕輕地掠過鼻尖。

磨墨的那雙纖纖玉手,靜靜地停了下來。

少女放下手中的墨,攏住雙手,挺直腰背,端坐著。

屋子的門敞開著,一股微風輕輕吹來,

吹拂著端坐不動的少女的額頭,又輕輕地飄走了。

稚嫩的臉龐,編結整齊的烏黑辮子。少女輕輕閉上了雙眼。

不知過去了多長時間,少女慢慢睜開了眼睛。

閃亮的黑眼珠顯得更加靈動,一副聰明伶俐的樣子。

少女提起筆,蘸足了墨汁。

白得耀眼的宣紙就在眼前。

少女毫不猶豫地下了筆。

師任堂。

少女放下了筆,她紅彤彤的臉龐上寫滿了害羞卻又自豪的神情。

可愛的女兒,你也來研習經典吧

師任堂(1504~1551)於燕山君政權末期1504年,出生在江陵北平村。父親申命和(1476~1522)與母親李氏共育有五個女兒,師任堂是次女。

申命和是太祖時期的建國功臣申崇謙的第十八代孫,是官拜寧越郡守的申叔權的兒子。李氏夫人是江陵地方的名門望族、參判崔應賢的外孫女。李氏夫人的父親李思溫是生員,沒有做過官吏。因為李氏夫人是獨生女,因此,在娘家度過了一生。

師任堂一生中,對她影響最大的背景,應該就是她的外祖父母與父母生活在一起的家庭環境。當然,從高麗時代開始,一直到16世紀,女子婚嫁後與娘家父母一起生活是很平常的事情。但是,母女三代在一起生活的情況,應該也算是比較特殊了。

父親申命和出生在漢陽,天性純樸、剛直,學問與人品出眾,被後世評價為信仰堅定、剛正不阿的人物。申命和的父親去世後,申命和不顧冒犯當時仍在位的燕山君制定的極其嚴厲的短喪法,在父親墳前蓋了一個簡陋的窩棚,過了三年的守墓生活。由此可見,他也是個極其孝順之人。

燕山君在位時,申命和遭遇父喪。雖國有嚴命實行短喪,卻堅持依禮守孝,佩首絰與腰絰守在墓旁,以粥為食,每餐供奉,極盡悲痛,直至三年守孝期滿。

有一則逸事足以表明申命和剛直的品德。他的丈人李思溫與朋友有約在先,但是因為突發事情不能赴約,於是讓女婿寫一封信,以生病為由推脫掉約會。但是申命和卻不顧丈人如此懇切的拜託,斷然拒絕了替丈人寫一封謊話連篇的信文。

申命和考中科舉是在41歲時,是中宗執政的時代,多位知名政客都向朝廷舉薦了他,但他卻一一謝絕,潛心專注於做學問。

在朝鮮時代,身為男兒,上學堂、中科舉,然後走上仕途,立身揚名、光宗耀祖,是大部分士大夫都會選擇的理想人生。可是,為什麼申命和久經寒窗苦讀考中科舉卻謝絕做官,而來往於江陵和漢陽,只專心做學問呢?

栗谷記載道,外祖父母分居16年,而外祖父則不停來往於江陵和漢陽之間。申命和的父親申叔權是太宗的女兒貞善公主的外孫。據記載,太宗是靠元敬王后閔氏以及妻弟們的幫助才登上了王位,然而為了阻止外戚勢力的增長,太宗將四兒四女中的小女兒貞善公主故意下嫁給了沒有什麼背景的家族。

據此可以推測,申命和一定是從父親那裡聽說了關於太祖與太宗年間發生過的奪嫡之亂及南怡將軍的悲劇史,繼而對王位爭奪戰和朝廷官吏們的政治鬥爭產生了批判性的觀點,不僅如此,他還生在燕山君不斷實施暴政的時代。據此種種,我們也就不難理解,他為什麼會產生與其在亂世走上仕途不如以做學問明哲保身的想法。

師任堂出生的1504年,是在戊午士禍掀起血雨腥風,無數書生被砍頭的第六年。而就在這一年,又發生了一次無數書生被殺害的甲子士禍。

師任堂的外祖父李思溫,很早就在江陵北平立足,從祖輩手上繼承了烏竹軒。這個烏竹軒是附屬於崔應賢古宅的別館。師任堂出生在外婆家烏竹軒,在外祖父李思溫,外祖母崔氏夫人和母親養育下成長,理所當然地受到了外祖母家的影響。

依據父親申命和那剛直的性格,可以推斷,其父也定是下決心不在燕山君這樣的暴君手下做官從政。父親的這種品性對師任堂的影響很大。細細品味師任堂的一生,就不難看出,她既繼承了父親的學識和剛直的品格,同時也繼承了母親溫暖、慈祥的品性。

同時,我們還可以推測,師任堂的外祖父李思溫知道自己的妻家也有女子認字、讀書、作詩,所以才會讓自己的獨生女兒,也就是師任堂的母親李氏識文斷字。如此一來,外祖父在外孫女當中選擇才能出眾的師任堂,讓她研習經典書籍,也就是情理之中的事情了。而父親申命和也遵從了丈人的意願,在背後默默支持自己的女兒研習經典。

將「尋求聖賢之道」作為人生努力的方向

少女師任堂從小研習經典,必然對自己的人生有過很多次的思考。聰明伶俐又多才多藝的她,又怎能沒有抱負呢?但是身為女子,即便是有再高的學問也不能考科舉,無法施展才華,去實現夢想的機會。為此,她的內心一定是備受煎熬的。

後來,成為七個孩子的母親後,師任堂向子女們強調一定要立志,既然有了志向(目標),就應該具備無論遇到怎樣的困難,都要堅持自己志向的意志力。長子李璿考科舉多次落榜時,師任堂教導兒子,比起貪戀官職,更重要的是立志。

那麼,究竟什麼是立志呢?

孔子在《論語》中說道:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」立志應該是指在做一件事情時確立一種信念。栗谷在《擊蒙要訣‧立志章》第一章中所提及的,應該與孔子所認為的「立志」是一脈相承的:

初學,先須立志,必以聖人自期,不可有一毫自小退托之念。

蓋眾人與聖人,其本性則一也。雖氣質不能無清濁粹駁之異。而苟能真知實踐,去其舊染而複其性初則不增毫末,而萬善具足矣。眾人豈可不以聖人自期乎。

凡人自謂立志,而不即用功,遲回等待者,名為立志,而實無向學之誠故也。苟使吾志,誠在於學,則為仁由己,欲之則至,何求於人,何待於後哉。

就這樣,師任堂很早就立志要尋求聖賢之道,並將此作為一生追求的目標,不僅如此,在教育自己的七個子女時,她也經常強調這一點。