前 言

一個學者會研究什麼樣的題目,一個作家會寫什麼樣的書,並不是偶然的。個性、性情、興趣、好惡心——不管是對人、對事、或是對題——都是決定性的因素。只是,我越來越相信這其實都是因緣注定的。即使不是因緣注定,常常也是有前因後果可尋的。有趣的是,如果我們細數前因後果,到頭來不也就等於說是因緣注定的嗎?

以我個人的經驗來說,我留美以後所寫的每一本書不但都是因緣注定的,而且都跟我後來所撰寫的書環環相扣,有前因後果的關係的。這也就是說,我所撰寫的每一本書,彷彿是在冥冥中注定一樣,總是為接下去所撰寫的書種下前因。於是,我所接下去寫的一本書就變成了前一本書的後果了。

我的每一本書不但都是因緣注定的,而且每一本都是環環相扣,具有前因後果的關係。這種奇妙的經驗是從我寫博士論文的時候就開始的。這需要稍加解釋,否則好像在故弄玄虛。

我哈佛大學的博士論文寫的是二十世紀初年中國社會科學的發展,我所選擇的個案是燕京大學的社會系以及南開大學的經濟研究所。我所描述分析的,是這兩個二十世紀初年中國社會科學的重鎮,在美國洛克斐勒基金會資助之下崛起的歷程。我的博士論文改寫、擴充以後,又加入了洛克斐勒基金會在不知情的情況之下所資助的陳翰笙——共產國際成員——的農村經濟研究團隊。那本書的題目是:《社會工程與中國社會科學,1919-1949》(Social Engineering and the Social Sciences in China, 1919-1949),是二○○一年由劍橋大學出版社出版的。

雖然我寫博士論文已經是四十年前的事了,但我到今天仍然清楚地記得是什麼前因讓我選擇了那個題目。我在師大讀歷史系的時候,常常喜歡去逛位於牯嶺街的舊書攤。有一天,我在那裡買到了作者為「費通」的《鄉土中國》與《鄉土重建》。我已經不記得我當時是否知道「費通」就是「費孝通」。那是書商在白色恐怖時代,為了迴避警備總司令部的審查以及取締禁書而不得不用的障眼法。

多年以後,等我到了哈佛大學唸研究所,到了選擇論文題目的時候,費孝通那兩本我在大學時代就讓我擊節歎賞的書,就躍然眼前了。可是,當時剛好有一本用英文寫的費孝通傳出版,我因此把題目擴大為燕京大學的社會系。由於燕京是教會大學,我很早就知道我必須到耶魯大學神學院的檔案館去找從前教會大學保存在那裡的檔案。從耶魯大學神學院的檔案,我接著到了洛克斐勒基金會位於紐約市北郊的檔案館。在洛克斐勒基金會的檔案館,我發現洛克斐勒基金會當時不只是資助燕京大學,而且還資助了南開大學的經濟研究所,資料非常豐富。這個到檔案館尋寶的開始,後來會引導我繼續到哥倫比亞大學、史丹佛大學、加州柏克萊大學的檔案館去找資料。我完全沒有預想到我大學時代在舊書攤偶遇「費通」所著的那兩本禁書的前因,居然種下了我在十多年以後寫《社會工程與中國社會科學,1919-1949》的後果。

自從我寫博士論文開始,我愛上了去美國檔案館尋寶的經驗。美國檔案館的工作人員待人接物都極為得體,而且非常專業。我非常喜歡他們訓練有素、井然有序的作業程序,也喜歡觀察那些去作研究的人。看著每一個人認真、嚴肅、專注地在看資料,分秒必爭,一直看到關門的時刻。那真是一幅最讓人動容的學術共和國的圖景。

如果我博士論文選題的前因是大學時代所讀到的《鄉土中國》與《鄉土重建》,則寫論文以及成書過程中去檔案館尋寶的樂趣之果,又接著變成了我後來研究胡適的前因了。

在我一生所研究的人物裡,我用力最深、歷時最久的是胡適。有意味的是,我會研究胡適並不是因為我最景仰他的為人、最信服他的思想、或是最私淑他的學術,而是因為他是近代中國人裡留下最豐富的檔案資料的人。一九九○年代初期,「胡適檔案」開放,我在美國知道了消息,興奮莫名,立即申請了一筆經費趕到北京。沒想到在我到了以後,才發現所謂的開放是有名無實的。在一開始的時候,我叩門而不得入。後來在經高人指點以後,進了門卻以我已經看得夠多了為理由拒絕讓我再看。這也就是說,在我人都已經進到了「胡適檔案」的門庭以後,卻愕然地收到謝客令而被請出。

出乎我意料之外的,「胡適檔案」在二○○二年以後突然間對我開放了,可惜就是不讓我複印,只能手抄。胡適所留下來的檔案,中文材料有兩千卷,英文材料五百卷。面對這麼浩瀚龐大的檔案資料,就是抄一輩子也不可能抄完。我在當下就作了先看英文檔案的決定。理由是:第一,我的直覺告訴我英文檔案裡可能有胡適在中文檔案裡不說、或者沒說的資料;第二,比較起來,五百卷的英文檔案總比兩千卷的中文檔案有看完的一天。當然,即使是五百卷也是太多。我的作法是先看目錄,然後從中選擇比較有名、可能有用、有趣、甚至是可疑的卷宗看起。很快地,我就發現了許多情書,多到了我覺得可以寫成一本書的地步。這就是我寫《星星.月亮.太陽——胡適的情感世界》的緣起。

在寫完了《星星.月亮.太陽——胡適的情感世界》以後,我對使用「胡適檔案」已經摸到了訣竅,可以說是到了可以駕輕就熟的地步。於是我的《舍我其誰:胡適》四部曲,就得以順暢地從二○一一年到二○一八年陸續出版,歷時七年。

結果,《舍我其誰:胡適》又成為我後來寫《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》的前因。這是因為我寫到《舍我其誰:胡適,第四部:國師策士》的時候,發現胡適在一九四六年回到中國以後的日記已經沒有什麼史料的價值了。他一九四九年以後的日記,特別是關鍵的一九四九年,更幾乎是一無用處。要知道胡適一九四九年以後在美國的所作所為,就必須依賴英文裡的資料。而在一九四九、五○年間,最有價值、最能告訴我們胡適所思所為的資料,是蔣廷黻的英文日記。

有意味的是,《舍我其誰:胡適》會在後來變成我寫《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》的前因,這個因緣我自己在當時居然一點都沒有意識到。我在寫完《舍我其誰:胡適》四部曲的時候,還曾經有一點不知道自己下一步要做什麼的失落感。

一直到二○一九年春夏之交,我才突然間領悟到蔣廷黻那二十二年的英文日記是一個研究他的寶藏。蔣廷黻的英文日記、他在哥倫比亞大學所作的口述史,再加上廣西師範大學出版社所出版的哈佛燕京圖書館典藏的蔣廷黻的資料,這豈不是像「胡適檔案」一樣的第二個史料的寶藏嗎?主意既定,我就在二○一九年夏天開始搜集資料。於是,二○二一年出版的《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》就成為我的《舍我其誰:胡適》四部曲的後果了。

從某個角度來說,我在二○二二年出版的《楚材晉育:中國留美學生,1872-1931》既是《舍我其誰:胡適》四部曲的前因,也是那四部曲的後果。這是因為我開始想要研究二十世紀初年中國留美學生的歷史是跟胡適連在一起的。這其中的道理顯而易見。胡適是留美學生,要了解胡適就必須先了解那個年代中國的留美學生。再加以我在一九九○年代初既然看不成「胡適檔案」,就只好退而求其次,先研究胡適身在其中的留美學生歷史的大脈絡。

然而,就在我寫留美學生漸入佳境的時候,「胡適檔案」卻突然間對我開放了。意外、但驚喜的我於是立刻把留美學生的研究放在一旁。沒想到這一束之高閣,居然就幾乎二十年,一直到我完成了我的胡適系列以及蔣廷黻一書以後,才再重拾起來。因此《楚材晉育》不只是與我的胡適系列環環相扣、具有前因後果的關係。由於蔣廷黻也是留美學生,《楚材晉育》跟我的蔣廷黻傳也同樣是具有既是前因也是後果的關係的。

我真正產生恐慌之心,覺得我沒書可寫了,是在我寫完了《楚材晉育》以後。從胡適、蔣廷黻、到留美學生,我已經用盡了我手頭那似乎取之不盡、用之不竭的史料的精華。再加以新冠疫情全球肆虐,蝸居在家的我像一個無米可炊的巧婦一樣,無法到圖書館、檔案館去找新資料來寫書。這就是我在走投無路之餘,用揉合了傳記、回憶錄、小說、紀實文學的寫法所寫的《留美半生緣》。

《留美半生緣》的主軸雖然是錢新祖以及他與余英時在二十年間在學術上的交鋒,但我其實是把自己投射在錢新祖身上。換句話說,《留美半生緣》是以錢新祖為名,寫我自己留美——從「留學美國」到「留在美國」——的經歷。誠然,《留美半生緣》裡有林可慧這個虛構的角色,但虛構的成分不到全書的百分之九。全書百分之九十以上的篇幅寫的都是事實。

《留美半生緣》是唯一一本跟我留美以後所寫的書沒有直接的環環相扣的前因後果關係的書。然而,如果我把它放在我留美以後寫書的心路歷程的脈絡之下來看,則《留美半生緣》是我在美國留學、教學、研究生涯的總結晶。換句話說,沒有我在美國四十年的經歷,我是不可能寫出《留美半生緣》那樣一本書的。或者說,如果寫出來,也一定迥異於後來呈現在讀者之前的書。我在《舍我其誰:胡適》裡說留美讓胡適脫胎換骨。這句話對我而言,何嘗不也是?

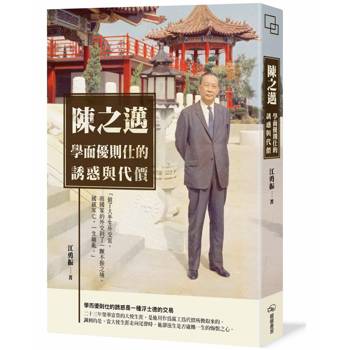

我說我寫《留美半生緣》是走投無路,絕對不是言過其實。最好的佐證就是從前的我絕對不會想寫、可是現在卻呈現在讀者之前的這本《陳之邁:學而優則仕的誘惑與代價》。

從前的我對陳之邁是絕對不會有興趣的。留美學生裡為蔣介石及其政權服務的人所在多有。陳之邁特別的地方,是在他學而優則仕以後甘願成為國民黨的黨工。作為一個留美研究憲法的政治學者,他可以違背憲法的體制,在一九四九年李宗仁代理總統的時候,成為一個「六人幫」的成員,在美國為已經辭職、不是領袖、什麼官銜也沒有——用他自己的話來說「下野」——的蔣介石作工作。他對蔣介石的愚忠至死不渝。一九七五年四月五日蔣介石死去,他在羅馬的電視上看到消息,「當即抱頭痛哭」。他說蔣介石之死「是一個階段之結束,但他的睿智早有安排,多麼偉大!」他早已有的「睿智」、「偉大」的安排,就是安排蔣經國作為他的接班人。他如喪考妣地說:「我想走了,回台北渡晚年。蔣公死了,我已無效忠具體對象。」美國雜誌批評蔣介石的接班人,他忿忿然在日記裡反詰:「Newsweek〔《新聞週刊》〕說蔣經國「personality cult」〔搞個人崇拜〕。誠然如此,有何不可?」

然而,走投無路的我,居然連陳之邁都願意研究了。在我開始寫《留美半生緣》之前,我寫了一封信給中央研究院近代史研究所的檔案館,詢問是否有遠距使用陳之邁檔案的可能性。我所得到的回覆是寫信以前就已經預期到的:因為陳之邁的檔案屬於個人檔案,只能到檔案館調閱。

事實上,我早在二○一四年就知道中研院近史所有陳之邁的檔案。只是,對當時的我而言,陳之邁的檔案只有工具性的價值。我只是想要用他的資料來作我的胡適研究。從這個角度來說,我這本《陳之邁:學而優則仕的誘惑與代價》居然跟我所寫的《舍我其誰:胡適》四部曲具有前因後果的相連關係。

然而,我在二○一四年想要看近史所所藏的陳之邁的檔案並不是很順利的。當時的所長以「牽涉到國家安全」為理由,拒絕讓我看。這相當匪夷所思。在解嚴都已經過了二十七年以後,一個學術機構的負責人居然還會有所謂的「牽涉到國家安全」這種威權時代的觀念!更令人不齒的是,我知道該所長其實已經讓一些人去看過了陳之邁的檔案。這是去看過的人親口告訴我的。一個任職全國最高學術機構的主管,可以把理應為天下公器的學術資料私相授受,這是新儒林外史。

在吃了閉門羹以後,我乾脆自己直接去檔案館交涉。檔案館櫃台的一位小姐告訴我說檔案還在整理,不開放。我問她什麼時候可以整理好,她說不知道。我問說我能不能見檔案館館長。她說館長在開會。我問她什麼時候會開完會,她答說不知。

我後來自己登門去拜見當時檔案館的館長。由於他不清楚陳之邁的檔案,於是就當下打電話到檔案館去問。在了解了陳之邁家屬捐贈檔案並沒有附加任何限制以後,他讓我去看了檔案。只是,當我看了目錄知道還有日記,希望也能看的時候,他就拒絕了。他拒絕的理由是日記有隱私,請我不要強求。我於是只好放棄了。

一年以後,二○一五年,一切改觀,不但近史所有了新的所長,檔案館也有了一位新的館長。在新館長鼎力的支持之下,他徵得了新所長的同意,以由我協助檢閱檔案內容是否適合開放為理由,對我完全開放陳之邁的檔案。

遺憾的是,等我開始完整地看陳之邁的檔案以後,發現其家屬捐贈給近史所檔案館的檔案裡根本就沒有他一生當中最為重要的階段的日記,亦即,他作為黨工——特別是在美國的十一年——時期的日記。我後來跟從前經手陳之邁檔案的一位小姐連絡上。她告訴我說陳之邁的檔案是在二○○四年進館的。進館的時候,就沒有陳之邁駐美時期的日記。從二○一五年算回去,已經過了十一年的時間了,要去詢問闕漏的日記何在,不但不知從何問起,而且也為時已晚。

遺憾之餘,我覺得最為諷刺的是,所謂的「牽涉到國家安全」、個人隱私云云,根本就是杞人憂天。陳之邁家屬贈送給近史所的檔案,已經先行經過篩選,根本就沒有多少秘密的東西可言了。

《留美半生緣》出版以後,我一直以為那就是我這一生最後的一本書了。

我有一位多年前就已經退休的同事。他在退休以前終於出了他一生當中唯一的一本書。在新書出版慶祝會以後,他微笑地告訴我說那也會是他一生最後的一本書,因為他「肚子裡已經沒有那把火了。」他說那一句話時「余願已足」的笑臉,我到現在還記得清清楚楚。

我想我肚子裡就是還有那把火。

問題是,光有那把火是不夠的。除了火以外,還必須要有能燒的柴。我想來想去,我目前知道還足夠能寫成一本書的,就只有陳之邁的檔案了。陳之邁家屬捐贈給中研院近史所的檔案相當龐大,有七七一冊之多。而且,就跟許多近代中國人的作法一模一樣,英文的檔案遠比中文的檔案豐富、精采多多了。

於是,我居然就著手研究從前的我絕對連想都不會去想的黨工陳之邁了。

二○二三年十月一日,在疫情阻絕我們回台之路將近四年以後,我們終於再度回到了台北。在台北四個星期的時間裡,我就像著魔一樣,只要檔案館開門,只要我找得到時間,就去近史所的檔案館看陳之邁的檔案。我很感謝檔案館工作人員的鼎力協助,甚至暫停他們已經開始進行掃描工作的卷宗調出來給我看。

有意味的是,在回到美國撰寫的過程中,我開始轉變了我寫這本書的心情。我不再覺得我寫這本書是因為沒有其它資料可用,不得已而為之的排斥之心。套用陳之邁常常喜歡在說完了故事以後,用故事的寓意(moral)來作總結的作法,我開始覺得我寫陳之邁的故事也是有其寓意的。

相對於胡適、蔣廷黻那種千萬人中才有一個的人才,陳之邁是作為凡人的我們比較可能望其項背的。換句話說,胡適、蔣廷黻是特例,即使我們有「舜何人也?予何人也?有為者亦若是」的見賢思齊之心,我們是沒有天生的才具妄想師法他們的。然而,陳之邁則是一個可能仿效的對象。這就是我說我這本陳之邁傳可能有其寓意的意思。

陳之邁是可以成為一個傑出的政治學者的。然而,對他而言,學而優則仕是一個無可抗拒的誘惑。他學成歸國以後,只在清華大學教了四年的書,就學而優則仕去了。從某個角度來說,他是予不得已也,因為求取功名、做官是他曾祖二代未竟的祖業。他曾經出任過檀香山領事的父親的遺志是能再度外放並作為公使。陳之邁在學而優則仕以後,在美國擔任參事十一年,其間有六年兼公使銜。其後二十三年間,他歷任駐菲律賓、澳大利亞、紐西蘭、日本、教廷、馬爾他大使。從這個意義來說,他不但完成了他們家求取功名、入朝為官未竟的祖業,而且他超越了他父親希望能外放成為公使的遺志。

這二十三年的大使生涯是一種酬庸,酬庸他作為只問目的、不擇手段的黨工的十八年,特別是他在美國作宣傳、遊說工作的十一年。換句話說,這二十三年榮華富貴的大使生涯,是他用作為黨工為代價所換取來的。

諷刺的是,在這二十三年榮華富貴的大使生涯走向尾聲的時候,他卻滋生了他是否虛擲了一生的悔恨之心。他在日記裡以「放逐異域三十年」自況。他質疑自己「轉任外交卅年,打了廿五年保衛戰」,防止駐在國承認中共、或支持中共進入聯合國,他自問:「這算是外交嗎?」在慨嘆他「忙了一輩子」為國民黨作嫁反共,「而外交陷於孤立,所謂〔為〕何來?」之餘,最讓他悔恨的是:「寫了一生竟無一件傳世之作。」

陳之邁的故事的寓意就是:學而優則仕的誘惑可以是一種浮士德的交易,是以出賣自己的靈魂作為代價去換取榮華富貴。只是,榮華富貴猶如過眼雲煙。莫等走到人生盡頭的時候,才悔恨那誘惑的果實不值得付出自己的靈魂的代價。

也正由於陳之邁二十三年榮華富貴的大使生涯,是他出賣了自己的靈魂作為黨工為代價所換取來的,我這本書就寫到一九五五年他成為駐菲律賓大使的時候。雖然一九五五年他成為駐菲律賓大使的時候他才四十七歲,但他酬庸式的榮華富貴的餘生已經沒有太大研究的價值了。因此,這本陳之邁傳就只寫他從出生、成長、留學、歸國成為清華大學教授、亟亟學而優則仕、乃至於跟國民黨從事浮士德的交易的來龍去脈。

在寫完了《陳之邁:學而優則仕的誘惑與代價》以後,我仍然很遺憾看不到陳之邁重慶以及美國時期的日記。他重慶時期的日記,在他在羅馬的時候,顯然還是在他身邊的。他一九七五年八月十六日日記記:

重看重慶時日記。擬編一個見蔣公之全表以為紀念。這就重看歷年日記。此表不擬發表,留一紀念而已。蔣公逝後,許多人寫文章頌揚,也有寫〈召見記〉的,均無精彩之處。余不擬湊此熱鬧也。

有關他使美為黨工時期的日記,從他晚年在準備寫回憶錄時所留下來的資料來看,那些日記也是在他的身邊的。他在「我的日記」裡記:

我在行政院做參事,地位固絕不高,但相當的衝要,尤其在列席行政院會議,席上看到了不少東西……一九四四到美後,記日記成了習慣……到今天也有八大本了。一年一本(其後漸多,一年兩本三本不等)。

遺憾的是,由於陳之邁這八大本美國日記並沒有捐贈給近史所的檔案館,即使當時還留在陳之邁過世以後移居到澳大利亞的Lilyan的身邊,現在又過了這麼多年,恐已不存。

然而,遺憾歸遺憾,這就是歷史研究的實際。世界上不會有完整的史料。而且,即使有完整的史料,也不可能讓人完整地使用。就正因為史料不可能完整,使用的人也不可能全盤地使用,所以歷史研究永遠是不完整的。以為歷史會有「真相」,那是十九世紀末的實證主義的夢想。「真相」永遠只是透過文字所作的表現或再現。這種透過文字所作的表現與再現所得的所謂的「真相」,雖然不致於到言人人殊的地步,但永遠不可能是異口同聲或定於一尊的。我說「真相」永遠只是透過文字所作的表現或再現。這並不意味著墮入那所謂的虛無的相對主義。其所意味的,是在眾聲喧嘩的學術研究裡鬥智與爭勝,從而希冀能達成智者所見略同的共識。學術研究的樂趣在此,學術研究之所以能夠推陳出新也正在於此。

一個學者會研究什麼樣的題目,一個作家會寫什麼樣的書,並不是偶然的。個性、性情、興趣、好惡心——不管是對人、對事、或是對題——都是決定性的因素。只是,我越來越相信這其實都是因緣注定的。即使不是因緣注定,常常也是有前因後果可尋的。有趣的是,如果我們細數前因後果,到頭來不也就等於說是因緣注定的嗎?

以我個人的經驗來說,我留美以後所寫的每一本書不但都是因緣注定的,而且都跟我後來所撰寫的書環環相扣,有前因後果的關係的。這也就是說,我所撰寫的每一本書,彷彿是在冥冥中注定一樣,總是為接下去所撰寫的書種下前因。於是,我所接下去寫的一本書就變成了前一本書的後果了。

我的每一本書不但都是因緣注定的,而且每一本都是環環相扣,具有前因後果的關係。這種奇妙的經驗是從我寫博士論文的時候就開始的。這需要稍加解釋,否則好像在故弄玄虛。

我哈佛大學的博士論文寫的是二十世紀初年中國社會科學的發展,我所選擇的個案是燕京大學的社會系以及南開大學的經濟研究所。我所描述分析的,是這兩個二十世紀初年中國社會科學的重鎮,在美國洛克斐勒基金會資助之下崛起的歷程。我的博士論文改寫、擴充以後,又加入了洛克斐勒基金會在不知情的情況之下所資助的陳翰笙——共產國際成員——的農村經濟研究團隊。那本書的題目是:《社會工程與中國社會科學,1919-1949》(Social Engineering and the Social Sciences in China, 1919-1949),是二○○一年由劍橋大學出版社出版的。

雖然我寫博士論文已經是四十年前的事了,但我到今天仍然清楚地記得是什麼前因讓我選擇了那個題目。我在師大讀歷史系的時候,常常喜歡去逛位於牯嶺街的舊書攤。有一天,我在那裡買到了作者為「費通」的《鄉土中國》與《鄉土重建》。我已經不記得我當時是否知道「費通」就是「費孝通」。那是書商在白色恐怖時代,為了迴避警備總司令部的審查以及取締禁書而不得不用的障眼法。

多年以後,等我到了哈佛大學唸研究所,到了選擇論文題目的時候,費孝通那兩本我在大學時代就讓我擊節歎賞的書,就躍然眼前了。可是,當時剛好有一本用英文寫的費孝通傳出版,我因此把題目擴大為燕京大學的社會系。由於燕京是教會大學,我很早就知道我必須到耶魯大學神學院的檔案館去找從前教會大學保存在那裡的檔案。從耶魯大學神學院的檔案,我接著到了洛克斐勒基金會位於紐約市北郊的檔案館。在洛克斐勒基金會的檔案館,我發現洛克斐勒基金會當時不只是資助燕京大學,而且還資助了南開大學的經濟研究所,資料非常豐富。這個到檔案館尋寶的開始,後來會引導我繼續到哥倫比亞大學、史丹佛大學、加州柏克萊大學的檔案館去找資料。我完全沒有預想到我大學時代在舊書攤偶遇「費通」所著的那兩本禁書的前因,居然種下了我在十多年以後寫《社會工程與中國社會科學,1919-1949》的後果。

自從我寫博士論文開始,我愛上了去美國檔案館尋寶的經驗。美國檔案館的工作人員待人接物都極為得體,而且非常專業。我非常喜歡他們訓練有素、井然有序的作業程序,也喜歡觀察那些去作研究的人。看著每一個人認真、嚴肅、專注地在看資料,分秒必爭,一直看到關門的時刻。那真是一幅最讓人動容的學術共和國的圖景。

如果我博士論文選題的前因是大學時代所讀到的《鄉土中國》與《鄉土重建》,則寫論文以及成書過程中去檔案館尋寶的樂趣之果,又接著變成了我後來研究胡適的前因了。

在我一生所研究的人物裡,我用力最深、歷時最久的是胡適。有意味的是,我會研究胡適並不是因為我最景仰他的為人、最信服他的思想、或是最私淑他的學術,而是因為他是近代中國人裡留下最豐富的檔案資料的人。一九九○年代初期,「胡適檔案」開放,我在美國知道了消息,興奮莫名,立即申請了一筆經費趕到北京。沒想到在我到了以後,才發現所謂的開放是有名無實的。在一開始的時候,我叩門而不得入。後來在經高人指點以後,進了門卻以我已經看得夠多了為理由拒絕讓我再看。這也就是說,在我人都已經進到了「胡適檔案」的門庭以後,卻愕然地收到謝客令而被請出。

出乎我意料之外的,「胡適檔案」在二○○二年以後突然間對我開放了,可惜就是不讓我複印,只能手抄。胡適所留下來的檔案,中文材料有兩千卷,英文材料五百卷。面對這麼浩瀚龐大的檔案資料,就是抄一輩子也不可能抄完。我在當下就作了先看英文檔案的決定。理由是:第一,我的直覺告訴我英文檔案裡可能有胡適在中文檔案裡不說、或者沒說的資料;第二,比較起來,五百卷的英文檔案總比兩千卷的中文檔案有看完的一天。當然,即使是五百卷也是太多。我的作法是先看目錄,然後從中選擇比較有名、可能有用、有趣、甚至是可疑的卷宗看起。很快地,我就發現了許多情書,多到了我覺得可以寫成一本書的地步。這就是我寫《星星.月亮.太陽——胡適的情感世界》的緣起。

在寫完了《星星.月亮.太陽——胡適的情感世界》以後,我對使用「胡適檔案」已經摸到了訣竅,可以說是到了可以駕輕就熟的地步。於是我的《舍我其誰:胡適》四部曲,就得以順暢地從二○一一年到二○一八年陸續出版,歷時七年。

結果,《舍我其誰:胡適》又成為我後來寫《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》的前因。這是因為我寫到《舍我其誰:胡適,第四部:國師策士》的時候,發現胡適在一九四六年回到中國以後的日記已經沒有什麼史料的價值了。他一九四九年以後的日記,特別是關鍵的一九四九年,更幾乎是一無用處。要知道胡適一九四九年以後在美國的所作所為,就必須依賴英文裡的資料。而在一九四九、五○年間,最有價值、最能告訴我們胡適所思所為的資料,是蔣廷黻的英文日記。

有意味的是,《舍我其誰:胡適》會在後來變成我寫《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》的前因,這個因緣我自己在當時居然一點都沒有意識到。我在寫完《舍我其誰:胡適》四部曲的時候,還曾經有一點不知道自己下一步要做什麼的失落感。

一直到二○一九年春夏之交,我才突然間領悟到蔣廷黻那二十二年的英文日記是一個研究他的寶藏。蔣廷黻的英文日記、他在哥倫比亞大學所作的口述史,再加上廣西師範大學出版社所出版的哈佛燕京圖書館典藏的蔣廷黻的資料,這豈不是像「胡適檔案」一樣的第二個史料的寶藏嗎?主意既定,我就在二○一九年夏天開始搜集資料。於是,二○二一年出版的《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》就成為我的《舍我其誰:胡適》四部曲的後果了。

從某個角度來說,我在二○二二年出版的《楚材晉育:中國留美學生,1872-1931》既是《舍我其誰:胡適》四部曲的前因,也是那四部曲的後果。這是因為我開始想要研究二十世紀初年中國留美學生的歷史是跟胡適連在一起的。這其中的道理顯而易見。胡適是留美學生,要了解胡適就必須先了解那個年代中國的留美學生。再加以我在一九九○年代初既然看不成「胡適檔案」,就只好退而求其次,先研究胡適身在其中的留美學生歷史的大脈絡。

然而,就在我寫留美學生漸入佳境的時候,「胡適檔案」卻突然間對我開放了。意外、但驚喜的我於是立刻把留美學生的研究放在一旁。沒想到這一束之高閣,居然就幾乎二十年,一直到我完成了我的胡適系列以及蔣廷黻一書以後,才再重拾起來。因此《楚材晉育》不只是與我的胡適系列環環相扣、具有前因後果的關係。由於蔣廷黻也是留美學生,《楚材晉育》跟我的蔣廷黻傳也同樣是具有既是前因也是後果的關係的。

我真正產生恐慌之心,覺得我沒書可寫了,是在我寫完了《楚材晉育》以後。從胡適、蔣廷黻、到留美學生,我已經用盡了我手頭那似乎取之不盡、用之不竭的史料的精華。再加以新冠疫情全球肆虐,蝸居在家的我像一個無米可炊的巧婦一樣,無法到圖書館、檔案館去找新資料來寫書。這就是我在走投無路之餘,用揉合了傳記、回憶錄、小說、紀實文學的寫法所寫的《留美半生緣》。

《留美半生緣》的主軸雖然是錢新祖以及他與余英時在二十年間在學術上的交鋒,但我其實是把自己投射在錢新祖身上。換句話說,《留美半生緣》是以錢新祖為名,寫我自己留美——從「留學美國」到「留在美國」——的經歷。誠然,《留美半生緣》裡有林可慧這個虛構的角色,但虛構的成分不到全書的百分之九。全書百分之九十以上的篇幅寫的都是事實。

《留美半生緣》是唯一一本跟我留美以後所寫的書沒有直接的環環相扣的前因後果關係的書。然而,如果我把它放在我留美以後寫書的心路歷程的脈絡之下來看,則《留美半生緣》是我在美國留學、教學、研究生涯的總結晶。換句話說,沒有我在美國四十年的經歷,我是不可能寫出《留美半生緣》那樣一本書的。或者說,如果寫出來,也一定迥異於後來呈現在讀者之前的書。我在《舍我其誰:胡適》裡說留美讓胡適脫胎換骨。這句話對我而言,何嘗不也是?

我說我寫《留美半生緣》是走投無路,絕對不是言過其實。最好的佐證就是從前的我絕對不會想寫、可是現在卻呈現在讀者之前的這本《陳之邁:學而優則仕的誘惑與代價》。

從前的我對陳之邁是絕對不會有興趣的。留美學生裡為蔣介石及其政權服務的人所在多有。陳之邁特別的地方,是在他學而優則仕以後甘願成為國民黨的黨工。作為一個留美研究憲法的政治學者,他可以違背憲法的體制,在一九四九年李宗仁代理總統的時候,成為一個「六人幫」的成員,在美國為已經辭職、不是領袖、什麼官銜也沒有——用他自己的話來說「下野」——的蔣介石作工作。他對蔣介石的愚忠至死不渝。一九七五年四月五日蔣介石死去,他在羅馬的電視上看到消息,「當即抱頭痛哭」。他說蔣介石之死「是一個階段之結束,但他的睿智早有安排,多麼偉大!」他早已有的「睿智」、「偉大」的安排,就是安排蔣經國作為他的接班人。他如喪考妣地說:「我想走了,回台北渡晚年。蔣公死了,我已無效忠具體對象。」美國雜誌批評蔣介石的接班人,他忿忿然在日記裡反詰:「Newsweek〔《新聞週刊》〕說蔣經國「personality cult」〔搞個人崇拜〕。誠然如此,有何不可?」

然而,走投無路的我,居然連陳之邁都願意研究了。在我開始寫《留美半生緣》之前,我寫了一封信給中央研究院近代史研究所的檔案館,詢問是否有遠距使用陳之邁檔案的可能性。我所得到的回覆是寫信以前就已經預期到的:因為陳之邁的檔案屬於個人檔案,只能到檔案館調閱。

事實上,我早在二○一四年就知道中研院近史所有陳之邁的檔案。只是,對當時的我而言,陳之邁的檔案只有工具性的價值。我只是想要用他的資料來作我的胡適研究。從這個角度來說,我這本《陳之邁:學而優則仕的誘惑與代價》居然跟我所寫的《舍我其誰:胡適》四部曲具有前因後果的相連關係。

然而,我在二○一四年想要看近史所所藏的陳之邁的檔案並不是很順利的。當時的所長以「牽涉到國家安全」為理由,拒絕讓我看。這相當匪夷所思。在解嚴都已經過了二十七年以後,一個學術機構的負責人居然還會有所謂的「牽涉到國家安全」這種威權時代的觀念!更令人不齒的是,我知道該所長其實已經讓一些人去看過了陳之邁的檔案。這是去看過的人親口告訴我的。一個任職全國最高學術機構的主管,可以把理應為天下公器的學術資料私相授受,這是新儒林外史。

在吃了閉門羹以後,我乾脆自己直接去檔案館交涉。檔案館櫃台的一位小姐告訴我說檔案還在整理,不開放。我問她什麼時候可以整理好,她說不知道。我問說我能不能見檔案館館長。她說館長在開會。我問她什麼時候會開完會,她答說不知。

我後來自己登門去拜見當時檔案館的館長。由於他不清楚陳之邁的檔案,於是就當下打電話到檔案館去問。在了解了陳之邁家屬捐贈檔案並沒有附加任何限制以後,他讓我去看了檔案。只是,當我看了目錄知道還有日記,希望也能看的時候,他就拒絕了。他拒絕的理由是日記有隱私,請我不要強求。我於是只好放棄了。

一年以後,二○一五年,一切改觀,不但近史所有了新的所長,檔案館也有了一位新的館長。在新館長鼎力的支持之下,他徵得了新所長的同意,以由我協助檢閱檔案內容是否適合開放為理由,對我完全開放陳之邁的檔案。

遺憾的是,等我開始完整地看陳之邁的檔案以後,發現其家屬捐贈給近史所檔案館的檔案裡根本就沒有他一生當中最為重要的階段的日記,亦即,他作為黨工——特別是在美國的十一年——時期的日記。我後來跟從前經手陳之邁檔案的一位小姐連絡上。她告訴我說陳之邁的檔案是在二○○四年進館的。進館的時候,就沒有陳之邁駐美時期的日記。從二○一五年算回去,已經過了十一年的時間了,要去詢問闕漏的日記何在,不但不知從何問起,而且也為時已晚。

遺憾之餘,我覺得最為諷刺的是,所謂的「牽涉到國家安全」、個人隱私云云,根本就是杞人憂天。陳之邁家屬贈送給近史所的檔案,已經先行經過篩選,根本就沒有多少秘密的東西可言了。

《留美半生緣》出版以後,我一直以為那就是我這一生最後的一本書了。

我有一位多年前就已經退休的同事。他在退休以前終於出了他一生當中唯一的一本書。在新書出版慶祝會以後,他微笑地告訴我說那也會是他一生最後的一本書,因為他「肚子裡已經沒有那把火了。」他說那一句話時「余願已足」的笑臉,我到現在還記得清清楚楚。

我想我肚子裡就是還有那把火。

問題是,光有那把火是不夠的。除了火以外,還必須要有能燒的柴。我想來想去,我目前知道還足夠能寫成一本書的,就只有陳之邁的檔案了。陳之邁家屬捐贈給中研院近史所的檔案相當龐大,有七七一冊之多。而且,就跟許多近代中國人的作法一模一樣,英文的檔案遠比中文的檔案豐富、精采多多了。

於是,我居然就著手研究從前的我絕對連想都不會去想的黨工陳之邁了。

二○二三年十月一日,在疫情阻絕我們回台之路將近四年以後,我們終於再度回到了台北。在台北四個星期的時間裡,我就像著魔一樣,只要檔案館開門,只要我找得到時間,就去近史所的檔案館看陳之邁的檔案。我很感謝檔案館工作人員的鼎力協助,甚至暫停他們已經開始進行掃描工作的卷宗調出來給我看。

有意味的是,在回到美國撰寫的過程中,我開始轉變了我寫這本書的心情。我不再覺得我寫這本書是因為沒有其它資料可用,不得已而為之的排斥之心。套用陳之邁常常喜歡在說完了故事以後,用故事的寓意(moral)來作總結的作法,我開始覺得我寫陳之邁的故事也是有其寓意的。

相對於胡適、蔣廷黻那種千萬人中才有一個的人才,陳之邁是作為凡人的我們比較可能望其項背的。換句話說,胡適、蔣廷黻是特例,即使我們有「舜何人也?予何人也?有為者亦若是」的見賢思齊之心,我們是沒有天生的才具妄想師法他們的。然而,陳之邁則是一個可能仿效的對象。這就是我說我這本陳之邁傳可能有其寓意的意思。

陳之邁是可以成為一個傑出的政治學者的。然而,對他而言,學而優則仕是一個無可抗拒的誘惑。他學成歸國以後,只在清華大學教了四年的書,就學而優則仕去了。從某個角度來說,他是予不得已也,因為求取功名、做官是他曾祖二代未竟的祖業。他曾經出任過檀香山領事的父親的遺志是能再度外放並作為公使。陳之邁在學而優則仕以後,在美國擔任參事十一年,其間有六年兼公使銜。其後二十三年間,他歷任駐菲律賓、澳大利亞、紐西蘭、日本、教廷、馬爾他大使。從這個意義來說,他不但完成了他們家求取功名、入朝為官未竟的祖業,而且他超越了他父親希望能外放成為公使的遺志。

這二十三年的大使生涯是一種酬庸,酬庸他作為只問目的、不擇手段的黨工的十八年,特別是他在美國作宣傳、遊說工作的十一年。換句話說,這二十三年榮華富貴的大使生涯,是他用作為黨工為代價所換取來的。

諷刺的是,在這二十三年榮華富貴的大使生涯走向尾聲的時候,他卻滋生了他是否虛擲了一生的悔恨之心。他在日記裡以「放逐異域三十年」自況。他質疑自己「轉任外交卅年,打了廿五年保衛戰」,防止駐在國承認中共、或支持中共進入聯合國,他自問:「這算是外交嗎?」在慨嘆他「忙了一輩子」為國民黨作嫁反共,「而外交陷於孤立,所謂〔為〕何來?」之餘,最讓他悔恨的是:「寫了一生竟無一件傳世之作。」

陳之邁的故事的寓意就是:學而優則仕的誘惑可以是一種浮士德的交易,是以出賣自己的靈魂作為代價去換取榮華富貴。只是,榮華富貴猶如過眼雲煙。莫等走到人生盡頭的時候,才悔恨那誘惑的果實不值得付出自己的靈魂的代價。

也正由於陳之邁二十三年榮華富貴的大使生涯,是他出賣了自己的靈魂作為黨工為代價所換取來的,我這本書就寫到一九五五年他成為駐菲律賓大使的時候。雖然一九五五年他成為駐菲律賓大使的時候他才四十七歲,但他酬庸式的榮華富貴的餘生已經沒有太大研究的價值了。因此,這本陳之邁傳就只寫他從出生、成長、留學、歸國成為清華大學教授、亟亟學而優則仕、乃至於跟國民黨從事浮士德的交易的來龍去脈。

在寫完了《陳之邁:學而優則仕的誘惑與代價》以後,我仍然很遺憾看不到陳之邁重慶以及美國時期的日記。他重慶時期的日記,在他在羅馬的時候,顯然還是在他身邊的。他一九七五年八月十六日日記記:

重看重慶時日記。擬編一個見蔣公之全表以為紀念。這就重看歷年日記。此表不擬發表,留一紀念而已。蔣公逝後,許多人寫文章頌揚,也有寫〈召見記〉的,均無精彩之處。余不擬湊此熱鬧也。

有關他使美為黨工時期的日記,從他晚年在準備寫回憶錄時所留下來的資料來看,那些日記也是在他的身邊的。他在「我的日記」裡記:

我在行政院做參事,地位固絕不高,但相當的衝要,尤其在列席行政院會議,席上看到了不少東西……一九四四到美後,記日記成了習慣……到今天也有八大本了。一年一本(其後漸多,一年兩本三本不等)。

遺憾的是,由於陳之邁這八大本美國日記並沒有捐贈給近史所的檔案館,即使當時還留在陳之邁過世以後移居到澳大利亞的Lilyan的身邊,現在又過了這麼多年,恐已不存。

然而,遺憾歸遺憾,這就是歷史研究的實際。世界上不會有完整的史料。而且,即使有完整的史料,也不可能讓人完整地使用。就正因為史料不可能完整,使用的人也不可能全盤地使用,所以歷史研究永遠是不完整的。以為歷史會有「真相」,那是十九世紀末的實證主義的夢想。「真相」永遠只是透過文字所作的表現或再現。這種透過文字所作的表現與再現所得的所謂的「真相」,雖然不致於到言人人殊的地步,但永遠不可能是異口同聲或定於一尊的。我說「真相」永遠只是透過文字所作的表現或再現。這並不意味著墮入那所謂的虛無的相對主義。其所意味的,是在眾聲喧嘩的學術研究裡鬥智與爭勝,從而希冀能達成智者所見略同的共識。學術研究的樂趣在此,學術研究之所以能夠推陳出新也正在於此。