序

多名作者參與的短篇小說合集有一段時間被認為是賣不出去的出版形式。當時的讀者不但偏好個人單著,更偏好長篇小說。因此籌備多人合著總是困難重重,不但風險高、每位作者分到的版稅不多、編輯工作繁重,一旦失敗更同時連累多人。不少合集企劃胎死腹中,有的則只能以同人誌方式出版。所以在二○一九年幾位推理作者商量推出香港推理短篇合集(當時仍未決定叫「偵探冰室」)時,大家也是抱持著「試水溫」的心態,早就做好一本完結的心理準備。

相當幸運地,《偵探冰室》系列不但成功吸引一定數量的讀者,也順利保持每年一本的出版頻率,如今已來到第五彈。在此感謝大家一直以來的厚愛。

事後回想,也許有部分是社會環境轉變使然。網路和智能手機普及使人的時間碎片化,閱讀習慣也隨之改變。比起需要集中精神長時間閱讀的長篇小說,很快就看完一篇的短篇集更切合現代人任何活動都需要能在「線上(繼續)/線下(暫停)」之間任意切換的生活方式。多人合著的短篇集亦更像社交平台上的內容,讀者不單可以無視順序隨便翻開其中一篇開始看,更能快速掌握每位作者的寫作風格,以判斷未來會否買更多同一位作者的作品。於是除《偵探冰室》之外,近年多人合著的短篇小說集也有增加的趨勢。

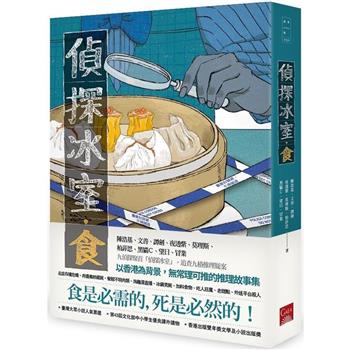

除了讀者,《偵探冰室》系列過去五年還累積了參與作者:第一本已經參與其中的陳浩基、譚劍、文善、黑貓C、望日和筆者、第二本《偵探冰室.靈》時加入的莫理斯,還有第四本《偵探冰室.貓》時加入的柏菲思和夜透紫。今次《偵探冰室.食》,我們決定要過去曾經參與過的九人都交出作品,為系列的第五年來個小總結。

今集以漢字「食」為題。這粵語常用的口語字看似平平無奇,實際卻源遠流長。在古代漢語,「食」反而是書面語,而「吃」才是俗字。說來奇妙,「偵探冰室」本來就以「廚藝」和「菜式」去形容香港推理作家各具特色的寫作風格與小說作品,藉此帶出豐富多元的印象,卻未曾有一本直接以食品為主題。這次總算正式將「食物」和「推理」合二為一了。

過去百多年來,食物其實從未在推理小說缺席。「福爾摩斯探案」有好幾部作品清楚講述福爾摩斯的早餐菜式如咖啡、多士和水煮蛋等。在日本,菊池道子出版過隨筆集《推理美食遊記——世界推理小說的美食邊吃邊走》(《ミステリー美食紀行——世界の推理小說おいしいもの食べ歩き》),考察古今推理小說出現過的各種美食。這本《偵探冰室.食》有各種可在香港找到的佳餚登場,如德國豬手、焗肉醬義粉、紅燒肉煲、海鮮、雲吞麵、燉湯、雞煲和某種老甜點(為免爆雷先賣個關子)等。

推理小說另一樣不缺的自然是屍體,而「食物+屍體」的組合最直接的印象便是阿嘉莎.姬絲蒂(Agatha Christie)最愛的落毒殺人。可是出乎意料地,《偵探冰室.食》出現毒殺的比例相當少,不少甚至只有謎團而沒有死人。相較於單純將食物用作讓死者吞下肚子(或用來將其毆打致死)的凶器,更多是將製作過程、原料生產、運輸物流、餐廳經營、手機外賣、廚藝競賽、食療理論、食用動物的倫理道德甚至歷史回憶等人類飲食活動的各種面向與推理犯罪結合。有作品甚至跳出傳統推理小說whodunit、whydunit和howdunit的框架,以食品本身,即whatisthis為主謎團;亦有作品模擬手機程式的體驗,寫出二十一世紀特有的故事形式;最後,加入香港奇案式「烹飪」的作品同樣是少不了的。就算撇開作品水準和參與人數不談,光看題材和推理層面的豐富程度,《偵探冰室.食》仍是歷來之冠。

香港和全球環境過去一年都出現了翻天覆地的改變。可是無論世界變成怎樣,人還是得吃飯,這就跟死亡和繳稅一樣無可避免。各位客人,「偵探冰室」在此同時獻上謎團與美食的盛宴,讓身在時代洪流的大家能靠岸稍微歇一歇,再重新上路。

冒業

二○二三年五月二十五日