◎內心的灰暗地帶

直到不久之前,我看到花草樹木也還感覺不出它們的美麗,也不是很喜歡動物,所以和那些看到小貓或小狗就覺得牠們可愛到不行的朋友,很難有共鳴。每當那種時候,我都害怕自己被視為一個無情、冷血的人,於是便將語調拉高到「So」音階,然後說:「哇~好可愛,太漂亮了!」這已經是我能做出的最佳反應。

不知道從什麼時候開始,我意識到自己和別人有些不同,但我以為自己本來就是那樣的人,只要先度過眼前的難關就好了。我帶著被稱為「保護色」的笑容,忙著融入群體框架,在笑臉背後,可以隱藏過多不必要的情感;只要我帶著微笑,人們就不會對我的缺陷提出疑問,這讓我感到很舒服。然而長期下來,我感受情感的能力逐漸降低,變得更加奇怪了:在每個人都覺得很嚴重的情況,我獨自爆出笑聲,把氣氛搞得詭異;或是在需要配合狀況發火時,我的表情卻綻放笑容。

因為不擅長表達負面情感,以至於有了受傷的經驗,如此一來,反倒會更害怕原原本本地顯露自己的情緒,而在「感受」之前先進行「價值判斷」:因為負面的情感是不好的,所以要把它藏起來;因為正面的情感是好的,所以只要表現出這種情緒就好。無法在當下順利流通的情感,就那樣凝滯、腐敗,最後甚至連能夠感受正向情緒的道路都被堵塞住了。

和他人分享心中的灰暗地帶不是一件容易的事,有可能會遭人惡意利用,或者對還沒準備好接納的人來說,也可能是種失禮的表現。

如果我可以率先擁抱自己的缺陷的話,是不是也可以不用勉強露出微笑,能夠和他人共享這世上的美麗呢?

◎即使偶爾找不到答案

我在吃東西的時候,有幾個奇怪的習慣。打開像品客那樣的洋芋片時,通常頂端都是完好的,愈往下就參雜著愈多碎片,而我會把它們全都倒在盤子上,對完整的和碎裂的洋芋片進行分類。接著,我會把完整的洋芋片小心地放入罐子裡,先把碎掉的餅乾撿起來吃;將不完整的部分都處理完後,再把圓圓的洋芋片一個個夾起來放入嘴裡──但這時心情卻不怎麼高興。在吃最喜歡的水果葡萄時,我也會進行類似的「儀式」:將掛在枝椏上的葡萄粒輕輕往上撥,把掉落的葡萄蒐集起來,然後擺放在喜歡的盤子上先吃掉,這樣一來心情就會變得平靜。當然,在外面和人們一起吃東西時,不可能進行那樣的儀式,因此經常會暗自感到疲憊。我還有另一個強迫性的習慣,就是手機電池一定要充到100%,才會覺得心安,即便約會都快遲到了,在電量數字到達100之前,我就沒辦法踏出家門(諷刺的是,我對約定時間卻沒有強迫性地遵守)。97%或98%都不行,一定要充到100%。若非不得已的情況,我也很少把手機閒置到轉換為低電量模式,因此,我很不能理解為什麼有人會在電話講到一半時說:「等等,我的手機電量只剩下3%,電話可能會突然斷掉!」朋友啊,為什麼忘了行動電源的存在呢?

這種傾向在必須按照計畫處理事情時,雖然可以起到幫助,但眾所周知,人生大部分的事並不會如計畫般順遂。尤其是在人際關係裡,如果發生了完全無法掌握的情況,我就會因此陷在無形的焦慮中,夜不成眠。他人的情感和反應,這類的變數無論我如何徹底地做好準備,也一定會有偏離計畫的事情發生。然而,如果自己具有的某種傾向,不會連續性地對其他事情帶來負面影響,也不必執意去將它改掉。強迫性的傾向若不會為生活帶來很大的不便,而能給予一種安全感的話,就那樣放任不管也無妨。但是像我的情況,強迫性的傾向對工作或關係造成的不便逐漸變得頻繁,為了加以調節,就必須做出一些努力。

首先,我開始將平常強迫性的習慣嘗試反過來執行:吃東西的時候,先從完整的部分開始入口。剛開始雖然內心有點忐忑,但是不處理破碎的部分,先享受完整的食物感覺也不錯。此外,除了有重要業務需要聯絡時,我也試著將手機電池閒置到低電量模式。在手機通知鈴響的0.1秒內前去確認的習慣,似乎也帶來了相當大的疲勞感,因此,有段時間我為了不在手機的鎖定畫面上看到訊息,關閉了大部分應用程式的通知,藉以調節對外部刺激的反應敏感度。這樣試了之後,即使電池的電量降到3%,我也不會嚴重地感到不安了。雖然看起來好像沒什麼了不起,但這其實和認知治療(透過改變我們的「想法」來控制情感,目前在大部分的精神健康疾病上,被認可是最具效果的非藥物性治療)是一樣的脈絡。另一方面,因為具有強迫傾向會比其他人更容易感到疲倦,所以我也反過來利用計畫型的個性,在一開始就先將休息時間插入日程裡。透過這樣的方式,我在日常生活裡讓呼吸趨於順暢,在其他事情方面內心也逐漸邁向從容,感覺到我對待自己和世界的視線變得更加寬廣。我所嘗試的在行動上的小小變化,實際地影響到了我的想法甚至是感情。

世界上唯一不變的真理,就是「沒有哪件事是不會改變的」,並不是在計畫中只要出現了差錯,剩下的人生就會跟著毀掉。因此,即使有時候不知道答案,就那樣直接去試一試也沒關係的。

◎希望今天也能就那樣「存在」就好

某天我去聽了一個心理研究所的講座,不曉得是否誤會了演說的內容,我反而覺得自己沒辦法跟著照做,回家後感到傷心不已。我在棉被裡哭了好一陣子,然後發了訊息給講課者尋求協助。我詢問以後應該要再聽什麼樣的課程,才能讓心情逐漸平復下來,然後收到了這樣的答覆:

「希望妳能察覺到因為覺得自己不完整,而總是想要變得更好的那顆心。帶著那樣的心情,不管是什麼樣的知識,最後都會變成刺向自己的武器。」

在那之後,我有一段時間停下了改變自己個性或心理問題的努力,不再去找任何建議或安慰的文章來讀。後來,我發現那段時間反而讓我重新找回了內心的從容。

擁有完美主義傾向的人,總是會把焦點集中在不完美的部分,懷著要讓自己變得更好的念頭。對自己是這樣,對待他人時亦然。然而,其中不應該誤解的地方是,完美主義傾向本身並不是一種問題或錯誤,覺察自己的不完美且想要變得更好的心態,又怎麼會成為問題呢?不過,我們必須要懂得區分「完美」和「價值」,如果深信自己一定要變得完美才能獲得肯定、才有被愛的資格的話,一不小心就會演變成以為只有「完美」才能要求身為人的權利。最可怕的是,因為不完美進而貶低自身價值,即使遇到不合理的狀況,也覺得自己本來就應該受到那樣的對待。因此,千萬不要把自己的不完美之處和自身的價值連起來思考,因為不完美和身為人應當享有的權利沒有任何關係。一直以來,每當想要實現某個目標、讓自己變得更好時,內心都會期待達成這個目標後能夠得到認可或關心。然而,那樣的心態是錯的嗎?是自尊感低的人才會有的行動嗎?難道要成為肯定自我價值的人,就不應該做出追求進步的努力嗎?不是那樣的。不管是誰都可以期待他人的肯定和關心,並以此當作努力的動機,這並非完全錯誤的事。不過,我們不能掉入這樣的陷阱──將我的努力和成就視為決定我存在價值的絕對要素。否則的話,就會陷入愈是努力要去領悟某件事,自尊心卻反而更加低落的惡性循環。

完美主義的傾向是不容易在短時間內改掉或擺脫的,既然如此,那麼具有完美傾向的話,就應該抱持著「即使不完美,或者即使沒有變得更好,自己也是充分具有存在價值」的信念,來面對完美主義。希望今天也能以放鬆的心情,就那樣「存在」著就好。

◎社交微笑

大致解釋起來很麻煩,要做出表情也很麻煩,所以獨處的時候,我屬於幾乎沒有表情變化的類型。但是為了討生活,在必須和人們交談時,就必須努力地配合狀況,做出適當的表情。工作的時候、和朋友見面的時候,甚至是和家人們在一起時,情感勞動的感覺沒有間斷過。

大人知道彼此都因為各自的問題過得很辛苦,所以即使需要安慰,也找不到可以依靠的地方,就只能那樣苦撐下去。在過得不好的日子,如果也一直不斷地露出社交微笑(Social Smile)的話,就可以掩蓋住內心裡的啜泣。

其他人好像全都過得很好,為什麼只有我如此痛苦呢?那些笑著的人,會不會其實內心也正做出和笑容不一樣的表情?在知道不是只有我一個人覺得辛苦之後,雖然並不會變得比較好過,但想著自己不是孤單一人,偶爾也能成為一種安慰。

在過得不好的時候,如果可以向彼此坦承就好了:「即使覺得心很累也沒關係的。」

直到不久之前,我看到花草樹木也還感覺不出它們的美麗,也不是很喜歡動物,所以和那些看到小貓或小狗就覺得牠們可愛到不行的朋友,很難有共鳴。每當那種時候,我都害怕自己被視為一個無情、冷血的人,於是便將語調拉高到「So」音階,然後說:「哇~好可愛,太漂亮了!」這已經是我能做出的最佳反應。

不知道從什麼時候開始,我意識到自己和別人有些不同,但我以為自己本來就是那樣的人,只要先度過眼前的難關就好了。我帶著被稱為「保護色」的笑容,忙著融入群體框架,在笑臉背後,可以隱藏過多不必要的情感;只要我帶著微笑,人們就不會對我的缺陷提出疑問,這讓我感到很舒服。然而長期下來,我感受情感的能力逐漸降低,變得更加奇怪了:在每個人都覺得很嚴重的情況,我獨自爆出笑聲,把氣氛搞得詭異;或是在需要配合狀況發火時,我的表情卻綻放笑容。

因為不擅長表達負面情感,以至於有了受傷的經驗,如此一來,反倒會更害怕原原本本地顯露自己的情緒,而在「感受」之前先進行「價值判斷」:因為負面的情感是不好的,所以要把它藏起來;因為正面的情感是好的,所以只要表現出這種情緒就好。無法在當下順利流通的情感,就那樣凝滯、腐敗,最後甚至連能夠感受正向情緒的道路都被堵塞住了。

和他人分享心中的灰暗地帶不是一件容易的事,有可能會遭人惡意利用,或者對還沒準備好接納的人來說,也可能是種失禮的表現。

如果我可以率先擁抱自己的缺陷的話,是不是也可以不用勉強露出微笑,能夠和他人共享這世上的美麗呢?

◎即使偶爾找不到答案

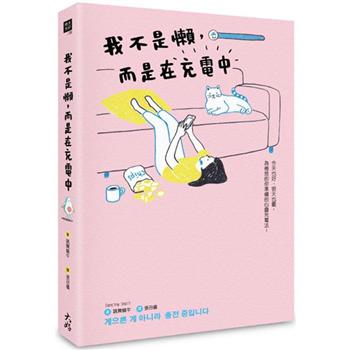

我在吃東西的時候,有幾個奇怪的習慣。打開像品客那樣的洋芋片時,通常頂端都是完好的,愈往下就參雜著愈多碎片,而我會把它們全都倒在盤子上,對完整的和碎裂的洋芋片進行分類。接著,我會把完整的洋芋片小心地放入罐子裡,先把碎掉的餅乾撿起來吃;將不完整的部分都處理完後,再把圓圓的洋芋片一個個夾起來放入嘴裡──但這時心情卻不怎麼高興。在吃最喜歡的水果葡萄時,我也會進行類似的「儀式」:將掛在枝椏上的葡萄粒輕輕往上撥,把掉落的葡萄蒐集起來,然後擺放在喜歡的盤子上先吃掉,這樣一來心情就會變得平靜。當然,在外面和人們一起吃東西時,不可能進行那樣的儀式,因此經常會暗自感到疲憊。我還有另一個強迫性的習慣,就是手機電池一定要充到100%,才會覺得心安,即便約會都快遲到了,在電量數字到達100之前,我就沒辦法踏出家門(諷刺的是,我對約定時間卻沒有強迫性地遵守)。97%或98%都不行,一定要充到100%。若非不得已的情況,我也很少把手機閒置到轉換為低電量模式,因此,我很不能理解為什麼有人會在電話講到一半時說:「等等,我的手機電量只剩下3%,電話可能會突然斷掉!」朋友啊,為什麼忘了行動電源的存在呢?

這種傾向在必須按照計畫處理事情時,雖然可以起到幫助,但眾所周知,人生大部分的事並不會如計畫般順遂。尤其是在人際關係裡,如果發生了完全無法掌握的情況,我就會因此陷在無形的焦慮中,夜不成眠。他人的情感和反應,這類的變數無論我如何徹底地做好準備,也一定會有偏離計畫的事情發生。然而,如果自己具有的某種傾向,不會連續性地對其他事情帶來負面影響,也不必執意去將它改掉。強迫性的傾向若不會為生活帶來很大的不便,而能給予一種安全感的話,就那樣放任不管也無妨。但是像我的情況,強迫性的傾向對工作或關係造成的不便逐漸變得頻繁,為了加以調節,就必須做出一些努力。

首先,我開始將平常強迫性的習慣嘗試反過來執行:吃東西的時候,先從完整的部分開始入口。剛開始雖然內心有點忐忑,但是不處理破碎的部分,先享受完整的食物感覺也不錯。此外,除了有重要業務需要聯絡時,我也試著將手機電池閒置到低電量模式。在手機通知鈴響的0.1秒內前去確認的習慣,似乎也帶來了相當大的疲勞感,因此,有段時間我為了不在手機的鎖定畫面上看到訊息,關閉了大部分應用程式的通知,藉以調節對外部刺激的反應敏感度。這樣試了之後,即使電池的電量降到3%,我也不會嚴重地感到不安了。雖然看起來好像沒什麼了不起,但這其實和認知治療(透過改變我們的「想法」來控制情感,目前在大部分的精神健康疾病上,被認可是最具效果的非藥物性治療)是一樣的脈絡。另一方面,因為具有強迫傾向會比其他人更容易感到疲倦,所以我也反過來利用計畫型的個性,在一開始就先將休息時間插入日程裡。透過這樣的方式,我在日常生活裡讓呼吸趨於順暢,在其他事情方面內心也逐漸邁向從容,感覺到我對待自己和世界的視線變得更加寬廣。我所嘗試的在行動上的小小變化,實際地影響到了我的想法甚至是感情。

世界上唯一不變的真理,就是「沒有哪件事是不會改變的」,並不是在計畫中只要出現了差錯,剩下的人生就會跟著毀掉。因此,即使有時候不知道答案,就那樣直接去試一試也沒關係的。

◎希望今天也能就那樣「存在」就好

某天我去聽了一個心理研究所的講座,不曉得是否誤會了演說的內容,我反而覺得自己沒辦法跟著照做,回家後感到傷心不已。我在棉被裡哭了好一陣子,然後發了訊息給講課者尋求協助。我詢問以後應該要再聽什麼樣的課程,才能讓心情逐漸平復下來,然後收到了這樣的答覆:

「希望妳能察覺到因為覺得自己不完整,而總是想要變得更好的那顆心。帶著那樣的心情,不管是什麼樣的知識,最後都會變成刺向自己的武器。」

在那之後,我有一段時間停下了改變自己個性或心理問題的努力,不再去找任何建議或安慰的文章來讀。後來,我發現那段時間反而讓我重新找回了內心的從容。

擁有完美主義傾向的人,總是會把焦點集中在不完美的部分,懷著要讓自己變得更好的念頭。對自己是這樣,對待他人時亦然。然而,其中不應該誤解的地方是,完美主義傾向本身並不是一種問題或錯誤,覺察自己的不完美且想要變得更好的心態,又怎麼會成為問題呢?不過,我們必須要懂得區分「完美」和「價值」,如果深信自己一定要變得完美才能獲得肯定、才有被愛的資格的話,一不小心就會演變成以為只有「完美」才能要求身為人的權利。最可怕的是,因為不完美進而貶低自身價值,即使遇到不合理的狀況,也覺得自己本來就應該受到那樣的對待。因此,千萬不要把自己的不完美之處和自身的價值連起來思考,因為不完美和身為人應當享有的權利沒有任何關係。一直以來,每當想要實現某個目標、讓自己變得更好時,內心都會期待達成這個目標後能夠得到認可或關心。然而,那樣的心態是錯的嗎?是自尊感低的人才會有的行動嗎?難道要成為肯定自我價值的人,就不應該做出追求進步的努力嗎?不是那樣的。不管是誰都可以期待他人的肯定和關心,並以此當作努力的動機,這並非完全錯誤的事。不過,我們不能掉入這樣的陷阱──將我的努力和成就視為決定我存在價值的絕對要素。否則的話,就會陷入愈是努力要去領悟某件事,自尊心卻反而更加低落的惡性循環。

完美主義的傾向是不容易在短時間內改掉或擺脫的,既然如此,那麼具有完美傾向的話,就應該抱持著「即使不完美,或者即使沒有變得更好,自己也是充分具有存在價值」的信念,來面對完美主義。希望今天也能以放鬆的心情,就那樣「存在」著就好。

◎社交微笑

大致解釋起來很麻煩,要做出表情也很麻煩,所以獨處的時候,我屬於幾乎沒有表情變化的類型。但是為了討生活,在必須和人們交談時,就必須努力地配合狀況,做出適當的表情。工作的時候、和朋友見面的時候,甚至是和家人們在一起時,情感勞動的感覺沒有間斷過。

大人知道彼此都因為各自的問題過得很辛苦,所以即使需要安慰,也找不到可以依靠的地方,就只能那樣苦撐下去。在過得不好的日子,如果也一直不斷地露出社交微笑(Social Smile)的話,就可以掩蓋住內心裡的啜泣。

其他人好像全都過得很好,為什麼只有我如此痛苦呢?那些笑著的人,會不會其實內心也正做出和笑容不一樣的表情?在知道不是只有我一個人覺得辛苦之後,雖然並不會變得比較好過,但想著自己不是孤單一人,偶爾也能成為一種安慰。

在過得不好的時候,如果可以向彼此坦承就好了:「即使覺得心很累也沒關係的。」