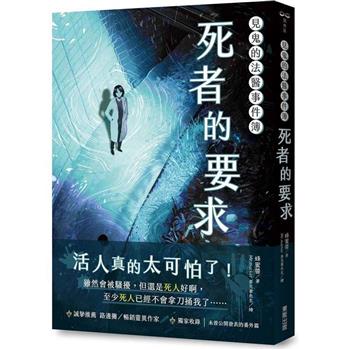

壹•久未謀面的哥哥

我在更衣室脫下象徵醫師的白袍,換上淺藍色的拋棄式手術衣,將手指塞入緊貼的橡膠手套,把長度到耳下的頭髮塞進手術帽,戴上口罩著裝完畢,進入解剖室。

解剖室的自動門一開,室內的一個人影立時進入我的視野中,我愣了愣,不禁脫口而出:「你怎麼在這裡?」

話一說完,我就知道我錯了。稍微透明又平面的感覺,讓我知道他不是活人。我偶爾看得到亡靈,可是這個亡靈並不是我將要解剖的對象,所以我第一時間沒反應過來。

聽到我的問句,站在室內的兩人──我的助手陳安琪和常見面的刑警詹崇儒互看一眼,詹崇儒大概以為我在說他,回答道:「這案子我負責,所以……今天不能旁觀嗎?」

「呃,可以,當然。」我困窘地白了那個人影一眼,快步走向解剖檯。

那個人影我很熟悉,他是我哥哥白定威,不過我們已經許多年沒見了,自從我選擇法醫這條路之後。

他現在以這種模樣出現,就表示他已經死了,為了顧及我的感受,驗屍工作應該不會交給我。我假裝不經意望向旁邊解剖檯上的死者,果然不是他。那他為什麼會出現在這裡?

我深吸一口氣又長嘆出來,把注意力放在眼前膚色呈現不自然紅潤的女性死者身上,不去看那個讓我分心的傢伙。

「死者是鄭云珊,三十二歲。」詹崇儒跟在我旁邊,說著我已經知道的死者資料,然後道:「我想請您看看,是不是有他殺的跡象。」

我先慢慢沿著解剖檯走一圈,仔細檢查她是否有外部受傷的痕跡,任何微小的瘀傷、擦傷、割傷都可能將死因導致他殺,然而很可惜,她的外觀看起來很完整,沒有可疑傷口,手掌也很放鬆,沒有握著東西。我小心地剪下她的指甲,看看化驗後是否會發現微跡物證。

死者明顯是一氧化碳中毒,手指上有黑色細粉末,可能是摸炭時沾上的炭粉;若是他殺,也可能是兇手故意拿炭摩擦她的手。

不過黑粉末只沾在指腹上,如果是兇手故意弄的,應該會連手掌也沾上,而一般人拿炭很少會整個握在手裡,所以只沾在手指上算是正常。

對著錄音機敘述完屍體外觀後,我轉頭對詹崇儒道:「沒有外傷。」

「那,可以驗血嗎?看看是不是被下藥。」

我從她鎖骨下靜脈抽取殘留的血液交給陳安琪,「就算驗出藥物,也可能是她自己吞的。」

這點詹崇儒當然也知道吧?我朝他瞄一眼,目光卻又掃到那個討厭的傢伙,於是馬上把頭轉回來。

白定威一直在旁邊看著我,臉上沒有表情,不像笑也不是生氣,就是面無表情。被他這樣盯著看,我實在全身不自在,乾脆只看著死者。

「你為什麼這麼想定調在他殺?」我的視線移到死者的腹部,那裡微微隆起。

「倒也不是。」詹崇儒呼一口氣,「妳看得出來吧?她懷孕了。」

「嗯。」我一面回應,一面用解剖刀從她的左鎖骨劃到胸骨。看死者的腹部隆起程度,應該在懷孕的初期到中期。

「這是她的第二胎,是女兒。聽說第一胎也是女兒,這兩胎之間好像還墮過胎。媳婦死了,她婆婆一點都不難過,說生不出兒子的留著也沒用。那個老公就罵老媽,都是妳要她去墮胎,墮了一次還不夠……之類的。」詹崇儒像是無奈也像是不在意似地聳了聳肩,「她娘家人懷疑夫家來個加工自殺,好能另娶別人生兒子。唉,現在都什麼時代了。」

結婚是與我無緣的事,一來是大概沒人想和一個成天與死人為伍的女人結婚,二來是聽了不少這種故事,誰還想踏入婚姻呢?

「自殺還是他殺,你們調查現場之後應該最清楚吧?」

解剖刀切開Y字切口,讓我能打開她的胸腔與腹膜腔,觀察她的內臟是否有病變;不過除了一氧化碳中毒的粉紅色之外,一切正常。

移除胸骨與臟器,我切開那個膨脹的子宮,捧出大約六、七公分大的小小胚胎,小小的人兒宛如一個塑膠玩具,已經長出精細的指頭,眼皮緊緊閉著。

「是女孩……」我喃喃自語。

女孩有什麼不好?為什麼女孩不行?女孩哪裡得罪了那些該死的大人?

我不常對死者表現情緒,此時一陣忿怒卻觸動了我。我把胚胎放回母體內,不想讓這個愛女兒的母親與她心愛的女兒分開,接著我微微轉頭,瞪了白定威一眼。

這個享受了家裡所有資源、好了不起的長男,到底是來幹什麼的?

白定威仍面無表情地看著我。我甚至不確定他是看著我,還是看著我前方的女子。

結束了鄭云珊的解剖,我換下手術衣走出更衣室,回頭看一眼解剖室,詹崇儒已經離開,除了正在收拾的陳安琪之外沒有別人。

看來那傢伙也走了。我才剛這麼想,才走出更衣室又被他嚇一跳,我決定裝做沒看見他,快步走回辦公室。

女刑警張欣瑜坐在辦公室的沙發上,她也不是稀客,我想她是為了某案來找別人的,但她卻跟著我回到我的座位。我沒有坐下,看著她欲言又止,似乎有難以啟齒的話要告訴我。

「妳想說的,是跟白定威有關嗎?」我姑且問道。

「妳怎麼知道?」她很驚訝。

雖然只有同事知道我有半調子的陰陽眼,不過我總覺得告訴她也無妨,便道:「我剛才看到他了。」我看著她更加驚訝的表情,「我偶爾看得到一些……妳了解的。不過不是常常看得到,怎麼這麼倒楣就看得到他。」

「因為是兄妹吧?」她露出安慰般的溫和微笑。

我瞥向門口,他站在那裡。

「倒了八輩子楣才跟他當兄妹。」我喃喃發牢騷。不,是倒了八輩子楣才出生在那個家,當女兒。

「怎麼死的?」我問。

「上吊。鄰居被屍臭熏得受不了才報警。」

上吊?我覺得這個死法有點耐人尋味,白定威怎麼可能上吊,應該說,他那個人怎麼可能會自殺?而且還等到腐爛了才被發現。

「他女友呢?該不會最近被甩了才自殺?」我半開玩笑地問,不過就算被甩,那種自我感覺超級良好的傢伙應該也不會自殺才對。

「他有女友?妳知道叫什麼名字嗎?」張欣瑜拿出記事本寫了些字。

「不知道。我亂猜的。」我聳肩,「我和他很多年沒見了,印象中他從沒少過女友,還曾經同時交往兩、三個。」

「以一個獨居的男人來說,他家裡打掃得非常乾淨。他有潔癖嗎?」

「如果他有潔癖,世界上就沒有髒鬼了。那肯定是他女友做的。」

「那就不會是被甩了。」張欣瑜用原子筆尖輕敲記事本,「我會去調查他的女友。謝謝妳,白法醫。請節哀。」

沒什麼哀好節,我跟他根本只是在同一個家長大、有血緣的陌生人,但我還是禮貌地微笑回應張刑警的致意。

目送她離去之後,我一邊打報告,一邊為葬禮煩惱。還是乾脆送去燒一燒,申請海葬,輕鬆方便又省事。

我探頭望向辦公室門口,那傢伙不在那裡,但我想他應該不會離開,肯定是有事才來糾纏我。一轉頭,果然看到他在我後面。

一樣面無表情,一樣看著我。

「喂,有求於人是用這種態度嗎?」我也用似笑非笑的表情看他,低聲說完,繼續寫報告。

下午的例行會議中,每人輪流報告今日的解剖狀況,輪到林亦祥時,他似乎不好意思地回頭向我點一點頭,我起初不知道是什麼意思,等他開口才明白。

他負責的是白定威,早上送殯儀館,剛解剖完,死因是窒息,按照屍體腐爛程度,死亡時間推估約五天前。深陷頸部的勒痕角度符合上吊角度,結膜的點狀出血也證實是勒頸窒息;指甲沒有皮屑,頸部沒有抓痕,沒有掙扎跡象。

通常上吊死亡會因為太痛苦而多少掙扎一下,他竟然連一點掙扎跡象都沒有,死意真堅決。

真不像他。

我思考服藥的可能性,不過在這樣濕熱的夏天,屍體過了五天應該是爛到難以驗血了,就算可以驗毛髮,自殺死亡的案子八成會被駁回不驗,畢竟任何一項檢驗都要經費。

我想像白定威站在椅子上,脖子套著綁好的電線,等待藥效發作;安眠藥效出現後,應該不會立刻昏迷過去,他會整個人往前倒,弄翻墊腳的椅子,想掙扎也使不上力,只能等電線勒緊氣管與頸動脈。

在血流阻斷之前,他的頭腦還清醒著嗎?是不是後悔自殺,所以才來找我?

到會議結束我還在想這個問題。白定威遇上非死不可的麻煩嗎?父母生前把所有財產都給了他,還把好不容易還清房貸的房子抵押借錢給他買新房、創業,雖然聽說開的店因為他太懶而收了,但擁有父母一生將近千萬的積蓄和房子,還會遇到什麼非死不可的大挫折?

而且那些都是生前贈予,父母車禍亡故後我一毛也要不回來。想去死的人是我吧?

但我才沒那麼脆弱。我認為他也是。