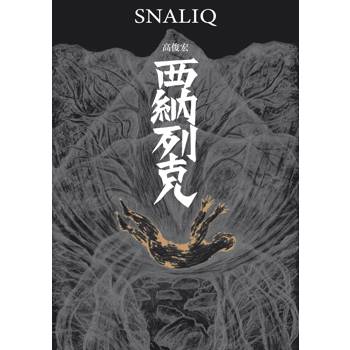

迷路【節錄】

西納列克,位於宜蘭與桃園的交界處,山的東北麓,扁柏成林,星羅旗布在刹海般的氤氲森林。扁柏的樹根廣大而周遍,彼此纏繞,無窮無盡。其樹身硬如金剛,直上青雲,樹皮則呈現出顯著的破殼狀,人稱「厚殼仔」。扁柏Y字型的瓦狀葉片,宛若魚鱗,不可思議地與鄰近太平洋裡的海魚皮膚極為相似。這些高山上的葉子,彷彿是遠古時期的海退過程中,擱淺在蘭陽平原,那些不明就裡含恨而亡的魚族所化身。

不僅如此,假如你曾經走在西納列克的山坡上,你會發現,不僅樹木身上還殘留有魚類記憶,甚至寄生於風倒木上的松蘿,也還留存著海草的形狀。霧林裡的苔蘚與海洋潮間帶附生在礁岩的細微小藻,彼此之間如此相似。你或許會因此瞭悟,原來森林根本上是山野與海洋互渲染的結果。而那片雲霧中的扁柏群,遠看竟然如同結跏趺坐的僧團,在山海演替之間,靜觀一切緣起、空滅。

二○二○年,第一次前往西納列克山附近的巨樹部落拜訪mama馬信。那是暮春時分,我開著自己那輛自稱為「大豹號」的破舊CRV,蜿蜒在狹窄的北橫公路。沿途,樹影如亂夢,倥傯地刷過眼前的擋風玻璃,律動如驚弓之鳥。頭頂上,劇烈的陽光正殘酷地燒烤著山林大地。實在太久沒有下雨了,今年剛好遇到臺灣百年大旱,新聞媒體整天焦慮地談論著雨神何時降臨,而北橫公路下方的榮華大壩也展現出了前所未有的「坦露」,乾涸的石床就這樣赤裸地掀露出來,膠著的景象令人感到焦慮。

依稀記得上一次來到北橫公路,大概是三十年前。那時候還在讀高職的廣告設計科。那是一所位於板橋邊緣大漢溪畔,島國數一數二的爛學校,金主是某個大型紡織財團。爛高職的校園是由一棟五層樓的環形建築以及一座籃球場所組成,加起來總面積大概就半個足球場地大小。在那個擁促、狹小而宛若圓形監獄般的建築裡,每一個人都好像遭受到某種不明的詛咒才會被丟到這裡,同學們似乎紛紛得了某些怪病,被社會與家庭所丟棄,彼此之間有一種同床病友的情誼。

在那段蒙昧的日子裡,我經常坐在教室裡,隔著戶外的柵欄與車行擾攘的四川路,木棉花在漫長而無意識的時間底下成長,心裡卻總是籠罩著一股揮之不去的不安。面對漫長而不明的未來,我們班上幾個狐群狗黨組成了一個臨時團體,下課就前往撞球場浪擲青春。假日來臨時,我們經常騎著機車往臺北郊區的野溪釣魚,其中一個常去的地方就是北橫。

那個時候,復興橋以上的大漢溪還有許多攔砂壩所形成的深潭,印象較深的除了榮華壩以外,還有斷匯部落下面的義興壩。這些碧綠的深潭底下,除了悠遊的苦花魚以及俗稱「紅貓」的長鰭鱲以外,也盛傳悠遊著神級一般的草魚,尺寸像人一樣大。除此之外,幾乎每一座深潭都有一些泰雅族少年溺水的傳聞,這是釣魚的時候,經由當地泰雅族人的告誡所得知的。有時候會想,或許榮華大壩底那些人一般大的草魚,是某個溺水的少年所化身的也不一定。

如今,經歷多年來的淤積,大漢溪河床驚人地抬高,大壩的深潭已經徹底消失,成為機場一般遼闊的石礫地。那些夏日時光中,無所事事的狐群狗黨、草魚與溺水少年傳聞的記憶,也在烈日的曝曬下形如枯槁,蒸發於太虛之中。

經過數十個、或許上百個彎道吧。總之,不久以後來到了多年前因為韋帕颱風而垮掉的巴陵壩。看到這般驚人的畫面,索性停下車,徒步走到公路旁眺望。站在護欄旁,對面傳來烏鴉的叫聲,如哀歌般繚繞山巒。腳下的河床,溪流殘喘,壩體四散像是考古現場,將人類與上天對抗的失敗活生生地呈現在眼前。記得生態專家陳玉峰教授說過,臺灣瘋狂地蓋攔砂壩,其實是一種自殺的行為,是將山上的土石分層、分次淤積起來,等到一次大水就全部潰堤,為下游帶來更大的災害。

信步走回車旁,點起一根菸,懶散地用餘光掃描河床上苟延殘喘般的巴陵壩,想著水底下到底躲藏著什麼魚。一旁,巴壟鐵線橋紀念石柱佇立在遠方,炮彈一般的巨大構造上還刻有「バロン」的字樣,那是我即將前往的巨樹部落的日文稱呼。鐵線橋是過去角板山三星警備道的一部分,警備道在擴建之前,則是被日人稱為ガオガン(卡奧灣)隘勇線。如今,橋身早已崩壞,徒留石柱,召喚著山野間的幽靈。

怔怔地面對眼前的山空水破,想起不久前曾經參與過的、一場發生在遙遠的臺東長濱海邊,由臺南藝術大學博士班所舉辦的學術研討會。那次盛會,東海岸的原住民創作者差不多來了一半,臺灣當代藝術關於原民議題的研究者與創作者也紛紛聚在一起。期間,由於發表者的議題多半觸及各式的問題,往來交鋒處處見血,精彩絕倫,花蓮的阿美族創作者則是面向海洋表演行為藝術,東海岸的無政府主義氣息瀰漫空中。不過,我特別記得有著排灣族與魯凱族血統的歌手達卡鬧在研討會結束之前,引吭高歌,歌詞之間充滿著對於土地傷痕的控訴。曲落時刻,他問了在場聽眾一個令人印象深刻的問題:「你覺得八八風災是天災還是人禍?」現場鴉雀無聲,一片寂靜。

幾個月以後,前往屏東市立圖書館,參加屏東縣政府原住民處所舉辦的一本關於原住民族當代藝術的新書發表會。在會後的宴席上,不巧(或者應該說是「太巧」!)又遇到了達卡鬧。閒聊之餘,他又半認真半開玩笑地對著我說:「八八風災你覺得是天災還是人禍?」我還記得當時這位臺灣原住民界的吟遊詩人兼巴布狄倫,臉上那雙可能是因為喝了幾杯臺啤而顯得有點迷茫的眼珠,瞳孔裡透露著一股咄咄逼人的殺氣。在快要接近散席的時候,達卡鬧又發表了一段「演說」,他說:

我簡單講一個笑話,之前政府推動新生活運動,當時教育部官員來部落宣導,說要推動「九年一貫」。當時,一位村民就舉手說,各位總統大家好,你們在座的各位總統是看不起我們原住民嗎?為什麼才「九年一貫」,我一天就九罐了!

聽到這裡,除了捧腹大笑以外,心裡也想著還好笑話是從達卡鬧嘴裡講出,如果是漢人來說,那麼一定涉及歧視,事情就大條了。不過,我也深深佩服原住民自我嘲諷的功力與心胸,那種透過官腔官調的語言來揶揄自己,其實根本上是在諷刺官方語言的荒唐感。至於他們心裡真正的沉痛之處,常常因為包含著太多的傷痕與無解,而總是選擇隱藏起來。

當然,八八風災既是天災又是人禍,只是我們都知道人禍的成分比較大,而且我們也都知道,就算「知道」了以後也沒有用。這個問題基本上無解,至少目前是這樣。因為歷經了數十年的森林砍伐,號稱島嶼「本命區」的紅檜、扁柏林的涵水功能已經大不如前。一九五九年的八七水災在兩天內下了八○○至一二○○釐米的雨,造成臺灣戰後空前的水患,中臺灣幾乎淪陷。在那之前的幾年,正是國民黨政府森林伐木快速啟動的階段,森林持續失去涵養水分的能力,導致後續的八一水災、葛樂禮颱風的大水接踵而來,沖破一個一個攔沙壩。在我所站立的大漢溪畔,腳下被大水沖壞的巴陵壩不就是另外一個例子?

上車以後,續行,在即將起霧前終於抵達了拉拉山下的商店街。這裡是大漢溪上游,馬里闊灣溪與三光溪的交會處,也是北橫公路重要的中繼站。從這裡,如果你的車頭朝向南方的話,岔路處右轉是通往泰雅族Marqwang的Btwanokan、Uraw等部落的玉峰道路,而商店街以上,就是巨樹部落了。

繼續向上,往巨樹部落挺進,山路蜿蜒絞繞,如亞馬遜叢林裡的蟒蛇。「大豹號」真的像一隻衰老的豹,賣命爬坡,引擎皮帶因為高速摩擦而發出怪音,彷彿老人關節所發出的抗議聲。我的腦中卻不可避免地回想起不久前參加某次部落議題的討論,當時有一位巨樹部落的青年朋友參加,他憤慨地說,石門水庫上游的工程舞弊問題嚴重,黑影幢幢,砂石利益形成了牢不可破的利益結構。似乎,百年大旱所裸露出來的河床,正好提供了黑心商人「盤點」砂石的絕佳機會。

這個時候,達卡鬧的問題又再次迴響耳邊。

(未完)

西納列克,位於宜蘭與桃園的交界處,山的東北麓,扁柏成林,星羅旗布在刹海般的氤氲森林。扁柏的樹根廣大而周遍,彼此纏繞,無窮無盡。其樹身硬如金剛,直上青雲,樹皮則呈現出顯著的破殼狀,人稱「厚殼仔」。扁柏Y字型的瓦狀葉片,宛若魚鱗,不可思議地與鄰近太平洋裡的海魚皮膚極為相似。這些高山上的葉子,彷彿是遠古時期的海退過程中,擱淺在蘭陽平原,那些不明就裡含恨而亡的魚族所化身。

不僅如此,假如你曾經走在西納列克的山坡上,你會發現,不僅樹木身上還殘留有魚類記憶,甚至寄生於風倒木上的松蘿,也還留存著海草的形狀。霧林裡的苔蘚與海洋潮間帶附生在礁岩的細微小藻,彼此之間如此相似。你或許會因此瞭悟,原來森林根本上是山野與海洋互渲染的結果。而那片雲霧中的扁柏群,遠看竟然如同結跏趺坐的僧團,在山海演替之間,靜觀一切緣起、空滅。

二○二○年,第一次前往西納列克山附近的巨樹部落拜訪mama馬信。那是暮春時分,我開著自己那輛自稱為「大豹號」的破舊CRV,蜿蜒在狹窄的北橫公路。沿途,樹影如亂夢,倥傯地刷過眼前的擋風玻璃,律動如驚弓之鳥。頭頂上,劇烈的陽光正殘酷地燒烤著山林大地。實在太久沒有下雨了,今年剛好遇到臺灣百年大旱,新聞媒體整天焦慮地談論著雨神何時降臨,而北橫公路下方的榮華大壩也展現出了前所未有的「坦露」,乾涸的石床就這樣赤裸地掀露出來,膠著的景象令人感到焦慮。

依稀記得上一次來到北橫公路,大概是三十年前。那時候還在讀高職的廣告設計科。那是一所位於板橋邊緣大漢溪畔,島國數一數二的爛學校,金主是某個大型紡織財團。爛高職的校園是由一棟五層樓的環形建築以及一座籃球場所組成,加起來總面積大概就半個足球場地大小。在那個擁促、狹小而宛若圓形監獄般的建築裡,每一個人都好像遭受到某種不明的詛咒才會被丟到這裡,同學們似乎紛紛得了某些怪病,被社會與家庭所丟棄,彼此之間有一種同床病友的情誼。

在那段蒙昧的日子裡,我經常坐在教室裡,隔著戶外的柵欄與車行擾攘的四川路,木棉花在漫長而無意識的時間底下成長,心裡卻總是籠罩著一股揮之不去的不安。面對漫長而不明的未來,我們班上幾個狐群狗黨組成了一個臨時團體,下課就前往撞球場浪擲青春。假日來臨時,我們經常騎著機車往臺北郊區的野溪釣魚,其中一個常去的地方就是北橫。

那個時候,復興橋以上的大漢溪還有許多攔砂壩所形成的深潭,印象較深的除了榮華壩以外,還有斷匯部落下面的義興壩。這些碧綠的深潭底下,除了悠遊的苦花魚以及俗稱「紅貓」的長鰭鱲以外,也盛傳悠遊著神級一般的草魚,尺寸像人一樣大。除此之外,幾乎每一座深潭都有一些泰雅族少年溺水的傳聞,這是釣魚的時候,經由當地泰雅族人的告誡所得知的。有時候會想,或許榮華大壩底那些人一般大的草魚,是某個溺水的少年所化身的也不一定。

如今,經歷多年來的淤積,大漢溪河床驚人地抬高,大壩的深潭已經徹底消失,成為機場一般遼闊的石礫地。那些夏日時光中,無所事事的狐群狗黨、草魚與溺水少年傳聞的記憶,也在烈日的曝曬下形如枯槁,蒸發於太虛之中。

經過數十個、或許上百個彎道吧。總之,不久以後來到了多年前因為韋帕颱風而垮掉的巴陵壩。看到這般驚人的畫面,索性停下車,徒步走到公路旁眺望。站在護欄旁,對面傳來烏鴉的叫聲,如哀歌般繚繞山巒。腳下的河床,溪流殘喘,壩體四散像是考古現場,將人類與上天對抗的失敗活生生地呈現在眼前。記得生態專家陳玉峰教授說過,臺灣瘋狂地蓋攔砂壩,其實是一種自殺的行為,是將山上的土石分層、分次淤積起來,等到一次大水就全部潰堤,為下游帶來更大的災害。

信步走回車旁,點起一根菸,懶散地用餘光掃描河床上苟延殘喘般的巴陵壩,想著水底下到底躲藏著什麼魚。一旁,巴壟鐵線橋紀念石柱佇立在遠方,炮彈一般的巨大構造上還刻有「バロン」的字樣,那是我即將前往的巨樹部落的日文稱呼。鐵線橋是過去角板山三星警備道的一部分,警備道在擴建之前,則是被日人稱為ガオガン(卡奧灣)隘勇線。如今,橋身早已崩壞,徒留石柱,召喚著山野間的幽靈。

怔怔地面對眼前的山空水破,想起不久前曾經參與過的、一場發生在遙遠的臺東長濱海邊,由臺南藝術大學博士班所舉辦的學術研討會。那次盛會,東海岸的原住民創作者差不多來了一半,臺灣當代藝術關於原民議題的研究者與創作者也紛紛聚在一起。期間,由於發表者的議題多半觸及各式的問題,往來交鋒處處見血,精彩絕倫,花蓮的阿美族創作者則是面向海洋表演行為藝術,東海岸的無政府主義氣息瀰漫空中。不過,我特別記得有著排灣族與魯凱族血統的歌手達卡鬧在研討會結束之前,引吭高歌,歌詞之間充滿著對於土地傷痕的控訴。曲落時刻,他問了在場聽眾一個令人印象深刻的問題:「你覺得八八風災是天災還是人禍?」現場鴉雀無聲,一片寂靜。

幾個月以後,前往屏東市立圖書館,參加屏東縣政府原住民處所舉辦的一本關於原住民族當代藝術的新書發表會。在會後的宴席上,不巧(或者應該說是「太巧」!)又遇到了達卡鬧。閒聊之餘,他又半認真半開玩笑地對著我說:「八八風災你覺得是天災還是人禍?」我還記得當時這位臺灣原住民界的吟遊詩人兼巴布狄倫,臉上那雙可能是因為喝了幾杯臺啤而顯得有點迷茫的眼珠,瞳孔裡透露著一股咄咄逼人的殺氣。在快要接近散席的時候,達卡鬧又發表了一段「演說」,他說:

我簡單講一個笑話,之前政府推動新生活運動,當時教育部官員來部落宣導,說要推動「九年一貫」。當時,一位村民就舉手說,各位總統大家好,你們在座的各位總統是看不起我們原住民嗎?為什麼才「九年一貫」,我一天就九罐了!

聽到這裡,除了捧腹大笑以外,心裡也想著還好笑話是從達卡鬧嘴裡講出,如果是漢人來說,那麼一定涉及歧視,事情就大條了。不過,我也深深佩服原住民自我嘲諷的功力與心胸,那種透過官腔官調的語言來揶揄自己,其實根本上是在諷刺官方語言的荒唐感。至於他們心裡真正的沉痛之處,常常因為包含著太多的傷痕與無解,而總是選擇隱藏起來。

當然,八八風災既是天災又是人禍,只是我們都知道人禍的成分比較大,而且我們也都知道,就算「知道」了以後也沒有用。這個問題基本上無解,至少目前是這樣。因為歷經了數十年的森林砍伐,號稱島嶼「本命區」的紅檜、扁柏林的涵水功能已經大不如前。一九五九年的八七水災在兩天內下了八○○至一二○○釐米的雨,造成臺灣戰後空前的水患,中臺灣幾乎淪陷。在那之前的幾年,正是國民黨政府森林伐木快速啟動的階段,森林持續失去涵養水分的能力,導致後續的八一水災、葛樂禮颱風的大水接踵而來,沖破一個一個攔沙壩。在我所站立的大漢溪畔,腳下被大水沖壞的巴陵壩不就是另外一個例子?

上車以後,續行,在即將起霧前終於抵達了拉拉山下的商店街。這裡是大漢溪上游,馬里闊灣溪與三光溪的交會處,也是北橫公路重要的中繼站。從這裡,如果你的車頭朝向南方的話,岔路處右轉是通往泰雅族Marqwang的Btwanokan、Uraw等部落的玉峰道路,而商店街以上,就是巨樹部落了。

繼續向上,往巨樹部落挺進,山路蜿蜒絞繞,如亞馬遜叢林裡的蟒蛇。「大豹號」真的像一隻衰老的豹,賣命爬坡,引擎皮帶因為高速摩擦而發出怪音,彷彿老人關節所發出的抗議聲。我的腦中卻不可避免地回想起不久前參加某次部落議題的討論,當時有一位巨樹部落的青年朋友參加,他憤慨地說,石門水庫上游的工程舞弊問題嚴重,黑影幢幢,砂石利益形成了牢不可破的利益結構。似乎,百年大旱所裸露出來的河床,正好提供了黑心商人「盤點」砂石的絕佳機會。

這個時候,達卡鬧的問題又再次迴響耳邊。

(未完)