內文試閱

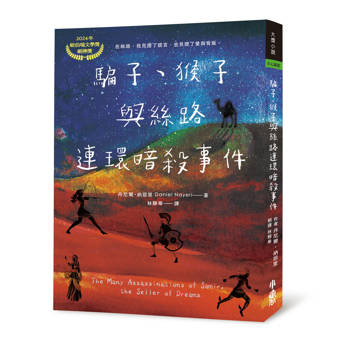

第1章 我第一次被石頭打死⋯⋯

第一次被一群憤怒的暴民用石頭打死時,我甚至不是個罪犯。我連一顆鹽膚木漿果都沒有偷過,儘管我現在承認是我罪有應得。當時天色已漸昏暗,但沙漠的石頭仍然被白天炙熱的陽光晒得滋滋作響。

我像一隻受傷的動物般盡可能快速奔逃,但是跑不快,因為我赤腳。在塔里木盆地,沙子烤熟麵包的速度比土窯快多了。石頭在空中飛,一顆接一顆地砸在我的頭上。

我尖叫。

我用了整個脖子的力氣放聲大叫。

「救命!救命!我是個垂死的小孩!一群成年人說著說著就拿石頭砸我啦!」

儘管除了神以外四周沒人聽到我的哀號,我依然聲嘶力竭地喊叫,但此時此刻連神也無意饒恕我。

我繼續往前跑。

在我身後是一片轟隆作響的滾滾泥土、沙礫與灰塵。從這片沙塵中,我可以聽到馬里茲修士和庫爾修士打噴嚏與抱怨的聲音。我當然認識他們,他們是一群僧侶,正以不擅長舞劍的姿勢在空中揮舞他們老舊的劍,在沙塵中追殺我。

人群後面,兩個較年長的僧侶投擲石塊,但他們必須放慢腳步,邊跑邊撿石頭,並且設法保持在射程之內。

每當有石頭擊中我的肩膀或背部時,我就會發出像狗一樣的哀號,希望照亮他們心中的某種憐憫,儘管——就像我說的——我認識這些人,知道這是他們心中的善。

我感覺溫熱的血液順著我的臉頰流下來。

我又尖叫了幾聲,「救命!救命!」

但追下山的只是奔跑與叫囂的聲音。

我一路向下跑到山谷,奔向一處綠洲,那裡有一片白楊樹林如燈火般在風中搖曳,一支商隊窩在樹蔭下睡覺,躲避白晝的炎熱。我暗自希望這低矮的峭壁對那幾個老人來說難度太高,他們會失足跌倒。

但,這是一個教訓。

如果你是因為違背神的罪名而遭到處決(但其實心裡明白你並沒有犯任何罪過),你對你的敵人忿忿不平,你義憤填膺,當你要跳下險崖之際回頭一瞥,暗中希望那些追殺你的人會失足絆倒跌破腦袋,那麼你會是一個比他們更好的人嗎?更重要的是,你會注意看你的前方嗎?

答案是不會。

我沒有注意看我的前方,於是我無知地踏出一步,腳下一塊鬆動的岩石立刻移位。我的身體往前撲,在空中用力揮動雙臂,又再一次大叫:「救命?」然後臉朝下砰的一聲,一頭栽進泥土裡,只見眼前一片白茫茫。

就在那一刻,我昏死過去,不省人事。

我被一群憤怒的暴民用石頭打死了。

我什麼都不記得。

接下來我一定是一路滾到沙漠地上。

短短幾秒鐘之後我便在那裡恢復知覺。

我承認,當時我很失望。

★★★

我滾下山谷前的最後一個念頭是:如果你是個孤兒,任何人都可以殺你,而且沒有人會為你哭泣。我已兩度成為孤兒,第一次是我的父母死了,然後是那位收留我的老寡婦。事實上,這群人在追殺我之前,他們還是我的新家人。我想我現在算是第三度成為孤兒了。

當我從谷底甦醒時,我可以看到商隊中幾個趕駱駝的人和馬夫,站在他們的牲畜與從山上趕下來的暴民之間。這些暴民手上揮舞著劍,大聲喊:「『無』、『有』!二就是二!」他們幾乎來到我的上方了。

我趕緊爬起來。一塊石頭從我頭上飛過去,我放聲尖叫,朝綠洲裡的商隊衝過去。我的腿上有六處傷口在淌血。

費茲修士追上來,但他在神廟裡是我最要好的朋友,當我清理麵包籃時,我會把麵包屑收集起來,帶到火光塔給他照顧的鴿子吃。我邊跑邊回頭看,他赫然出現在我的上方。也許他感到抱歉,我不知道,但他手上揮舞的不是劍,而是一截香桃木的嫩枝,他用它抽打我的肩膀,一面大聲責備我所觸犯的法條:「『無』、『有』,二就是二。」但他說這句話時聽起來並不像是在譴責。

當樹枝割傷我時,我用更多的尖叫聲回應,並且跑得更快。

我朝商隊的護衛揮舞兩隻手臂,希望他們會同情我。我頭暈目眩,滿嘴都是沙。當我奔向他們時,護衛們紛紛拔出他們的劍。坐在我肩頭上的一個惡魔——它從來不是我的朋友——在我耳邊低語:「你不值得一戰,他們會把你交給凶手。」但即便在絕望中,我也絕不聽信惡魔的話。

我奔向一名商隊護衛,想抓他的腰帶,但他避開。我跪下去抓他靴子上的繫帶,但他用腳我把我踢開。他試圖和我保持距離,不讓我觸碰他。他朝我們之間的地上吐口水,但我仍然從口水上爬過去。

我說:「拜託,我求求您。」

「卡廢!」護衛粗聲粗氣地說。我聽不懂他的語言,但我不需要懂。他要的是安靜。駱駝因為噪音而開始躁動,泰班野馬則特別容易受驚——或許因為牠們的身軀矮小,並且和孩童一樣,無法直視成人的眼睛。

僧侶們趕到綠洲後猛然停下來。澤什特師兄擠上前大聲說:「讓開,我們要帶走屬於我們的東西。」

「啥-昧耶?」那個護衛對另一名護衛說。

那個護衛聳聳肩。

除了我之外,人人都有一把劍。

商人們終於從白楊樹下的午睡中起身。透過護衛的兩腿間,我可以看到一個身材圓滾滾的男人從一張波斯地毯上起來,他的旁邊躺著一頭又老又髒的驢子,牠沒有站起來,或許已經死了。

男人取下他睡覺戴的銅眼罩,禿頭上戴著一頂錐形毛氈帽。他不老也不年輕,不高也不矮。他不慌不忙地向我們走來,臉上沒有半點憂懼,紅棕色的小鬍子底下還透出一抹微笑。儘管我的眼裡有太多塵垢和血跡,視線模糊,但有那麼一瞬間,我覺得他似乎在對我眨眼。總之一句話,他是個善良的傻瓜,完全沒有意識到他正踏入兩支業餘軍隊的對峙局面中。

他走過來,將一隻肥滋滋的手搭在一名護衛的肩膀上:「哦,這是什麼,我的朋友,我們有客人嗎?」

護衛兩眼緊盯著那群舞劍的暴民,回答他:「米克汗-因-巴切拉-桑-貝札南。」

商人看看我,再看看那群僧侶,然後笑著說:「失陪一下。」他用護衛的語言與他們交談。僧侶們微微挪動腳步,大家都暫時喘口氣。我可以感覺到我的傷口正隨著心跳節拍,將血液從我的體內擠壓出來。你知道,我的個子並不高,而且在這悲慘的人生中只度過短短的十二載。我想著我的血液什麼時候會流乾。

那個肥胖的商人一邊和護衛交談,一邊回頭對後面的營地高聲喊:「拉西姆?拉西姆,你這睡美人,起來吧,過來,過來!」

「別對我大吼大叫。」新的嗓音嘶嘶地說。一個骨瘦如柴的人從幾隻駱駝之間跌跌撞撞走出來,想必是躲在那裡面。他與美人截然相反,當他走近時,空氣從他參差不齊的齒縫間嘶嘶地穿過。

「拉西姆,我們有客人。」第一個商人說。

那個名叫拉西姆的男子看看那群暴民和護衛,然後低頭看我,彷彿我是一條蟲。「別傻了,薩米爾,讓他們把獵物帶走吧,夜幕即將降臨。」

薩米爾對著那幾張殺氣騰騰的面孔微笑,從鬍子一側翹著嘴說:「胡說,我們在抵達市場之前就能做點買賣。」

「他們是僧侶,他們不會買任何東西。」

「僧侶?真的?」

「這是為什麼他們都穿同樣的衣服。」

「胡說,」薩米爾說,「這只意味著他們和所有聰明人一樣購買大批的亞麻布,而我們有很棒的紡織品可以出售。」

我可以聽到澤什特修士清喉嚨想發言,但兩個商人都不予理會。

拉西姆又咂著舌頭說話,聲音很輕,只有薩米爾和我聽得到。「你欺騙他們,他們會詛咒我們。」

「誰在欺騙?」薩米爾說,「我生氣了,拉西姆。」他提高嗓門,挺起胸膛吹鬍子瞪眼,讓每個人都能聽到他的聲音。「我向來以誠實出名,從長安的宮廷到巴格達的哈里發國,都在談論我在沒有語言的島嶼部落之間做的交易——他們也對我咂舌頭,和你一樣,拉西姆。」

「他們將會詛咒你,你看著好了。」拉西姆氣呼呼地想從鼻子出氣,但空氣中的沙塵讓他咳嗽起來。薩米爾好心拍他的背,卻又從他的衣服上拍出更多沙塵。薩米爾一面拍打那個小個子,一面對那些僧侶舉起一根手指,示意他們耐心等一下。

「住——住手!」拉西姆說,「我又不是小孩。」

「來吧,打嗝,這會讓你覺得舒服點。」

拉西姆身子一扭,掙脫薩米爾的好心拍打,並拉一拉他自己身上寬鬆的外袍。拉西姆顯然很討厭他。我想薩米爾也許活在他自己塑造的世界裡,和孩童一樣,而且還是比我更小的孩童。

薩米爾心滿意足地嘆了口氣。「好了,」他說,轉向那群暴民,「原諒我們,可敬的朋友與獨一真神的僕人,祂的聖名是⋯⋯以羅欣?」

僧侶們皺眉。我們不是猶太人,薩米爾以為我們是猶太人,所以稱呼猶太人的神。薩米爾見僧侶皺眉,便結結巴巴地說:「⋯⋯當然,這只是神聖先知所說真主阿拉的九十九個聖名之一?」

眾人開始激動,後面幾個人移開他們的目光。我們也不是穆斯林。澤什特修士皺眉——皺得像開心果一樣緊——無動於衷。薩米爾繼續說道:「祝福祂和祂的追隨者,雖然我個人不是。那麼我想是克里希納⋯⋯」

僧侶們仍然不為所動。「⋯⋯也就是說,如果我是印度斯坦人的話。但我是粟特人,不是印度斯坦人。不過,我去過芒果園,我們可以利用他們的季風來對付這煉獄般的沙漠高溫,不是嗎?」薩米爾獻殷勤地發出乾笑。

「他們是拜火教徒啦,你這吃豬的雜種。」拉西姆嘶嘶地說。

「啊!祆教徒!」薩米爾說,張開雙臂從我身上跨過去,彷彿我是地上的一灘爛泥。他的斗篷和國王的後宮一樣香氣撲鼻。「我自己同胞的信仰。你們認識摩尼嗎?不認識?他正在做一些和火的主題有關的趣事,但我自始至終都信奉瑣羅亞斯德。很高興見到你們,兄弟們。」事實上,我們也不是祆教徒,但這是薩米爾幾次猜測中最接近的一個,我想沒有人希望他再繼續猜下去了。

薩米爾雙手抓起澤什特修士空著的一隻手用力搖晃,澤什特修士為了避免肩膀脫臼,只好放下另一隻手上抓著的石頭。

「祝你好運,祝你好運!」薩米爾說,濃密的八字鬍笑開來。他將一隻手臂搭在這位帶頭的僧侶肩膀上說,「和我們一起去喝杯冰水吧,你們一路追趕想必口乾舌燥了。我叫薩米爾,販售夢想的人,我會親自從井裡打出第一杯水給你。那個悲慘的傢伙到底有什麼用處?他肯定沒有偷竊任何東西,他是隻赤腳猴子啊。」眾人都看我一眼;我低頭望著自己血跡斑斑的雙腳。

「他是一隻骯髒的狗。」帶頭的僧侶說,用力拍掉落在他袖子上的一小滴淚水以示他的厭惡,「褻瀆者撒旦的僕人,魔鬼與謊言的朋友。」

我告訴你,就在幾天前,當我賣力地擦拭神廟的燈籠時,澤什特修士還揉揉我的頭髮,摟著我說:「你是個好人。」我當時很得意。也許這是天意,上蒼為我的驕傲而羞辱我。我不知道。

「我明白了,」薩米爾說,正色地點點頭,「一個誤入歧途的弟子。既然你們都狠狠修理過他了,那現在怎麼辦,朋友?他可以成為奴隸嗎?」

帶頭的僧侶以沉默回應——劊子手之歌。

「噢。」薩米爾說。他們經過商隊,走向那口石砌的水井。其他修士也跟著他們,其中有一名僧侶,我說不上是哪一個,他踢我一腳,讓我也站起來跟著他們。拉西姆離開去和商隊的其他人低聲交談,安撫他們。趕駱駝的和騎馬的已經為他們的牲畜做好夜行的準備。一個老鐵匠費力地舉起一只小鐵砧放在一頭犛牛身上。

薩米爾從井裡拉出水桶,並從刺繡絲綢長袍的皺褶中迅速取出一個杯子。他含笑將杯子遞給這位神情嚴峻的顧客。僧侶喝了水,然後為他的弟兄們也斟滿水。商隊開始忙碌,準備展開下一段行程。

我注意到拉西姆發現這裡對他沒有任何好處後,連頭都不點就悄悄溜走了。他一定是在那群馬匹、駱駝、騾子和旅人中的某個地方——所有人都盡其所能地攜帶了許多東西。

「聽著,我的兄弟,」薩米爾說,「理智點,今晚將是個黑月,你們離家很遠,你如何找到回去的路?」澤什特修士的眼神洩露出他的隱憂。我看得出來,因為我認識他。我意識到薩米爾,販售夢想的人,能解讀隱密的內心石碑,就如同偽先知能解讀茶葉渣或指骨的密意一樣。薩米爾抓住他的機會:「和任何牧羊人一樣,你必須帶領這些人回去,對吧?對迷途的旅人來說,夜晚是一張致命的冰冷毯子,尊貴的大僧侶。」

商隊隊伍的尾端挨挨蹭蹭地從旁經過,先前看到的那頭睡在薩米爾身邊僵硬的盲眼毛驢,和一隻背上馱著貨物在附近徘徊的騾子,都出現了。薩米爾加快說話的速度:「但我是你謙卑的僕人,可敬的先生,儘管貧窮是我的恥辱,但同為祆教教友,我可以給你幾把火炬來照亮你們的路,一個讓你解渴的水袋,一些無花果乾,幾把醋栗——你們一路嘶喊想必餓了——以及幾把金屬加工刀,外加一條配刀腰帶,那是我剛從我們商隊新來的鐵匠那裡買來的。他的手藝非常好,下次你再有一個需要追殺的孩子時,你就用不著到處找銳利的石頭了。」

帶頭的僧侶點頭贊同薩米爾這番實際可行的話。「我的兄弟,我會給你這個,就如同你需要一塊石頭坐下時,我也會把我自己的頭顱放進沙子裡一樣。」薩米爾停頓一下。我曾經幫這些修士去市場跑腿辦事,所以我知道在習慣上,這是僧侶應該表達自己的禮貌,堅持付出公平代價——甚至是比公平更好的代價——的時候。但澤什特修士似乎忙著清點同行的人數,好讓薩米爾知道他可以贈送免費物品的正確數量。薩米爾自己打斷停頓後,又繼續說道:「但是你看,我幾乎沒剩下什麼可以出售的東西了。當然,我知道如果情況倒過來,你也會為我承受這樣的損失。」

「當然,當然,請給我們十把火炬。」帶頭的僧侶說,「如果有的話,我的弟兄們會更喜歡枸杞而非醋栗。」

「當然,」薩米爾說,「如果我的心是一粒枸杞,我也會摘下來給他們。」

「這是因為醋栗的籽會卡在我們的牙縫裡。」

「我不希望猶大本人遭遇這樣的命運。」

「誰是猶大?」

「就是撒旦本人。」薩米爾說。他快步走向他的馱貨騾子去準備那些東西。商隊漸行漸遠了,我密切注意他,他是我唯一的希望。他彎身對那頭悲傷的驢子輕聲細語說話,彷彿牠是個可靠的朋友。然後他分別給驢子和馱貨騾子各餵了一把漿果。

當薩米爾帶著那包物品回來時,他鞠躬,並將一隻手放在我的頭上。「事情就這樣解決了,我可敬的僧侶,我祝福你們一路平安到家,並且向你保證,我會給這個赤腳猴子重重的懲罰,將他的偏執打成正直。」

僧侶們紛紛表達不滿。

「這不划算。」僧侶說。他抓住我的頭髮,將我從薩米爾手底下拉出來。

「理智點,」薩米爾說,「一包來自一個貧窮商人賴以維生的東西,而且不求任何回報?這孩子對你來說已經死了,是個微不足道的東西,但我給你的是六樣不可多得的珍寶啊!」薩米爾舉目望天,「主啊,幫助我,祢竟然給我這樣的兄弟,他們說骯髒的狗太珍貴不能給。」

「好吧,好吧,」帶頭的僧侶說,「一個奴隸值一百二十德拉克馬,你補差額給我們。」薩米爾濃密的鬍子在抖動,暗自偷笑。

「很好,」他說,「很好。這六樣不可多得的珍寶價格相當於六匹絲綢,絲綢也是不可多得的珍寶,在吐魯番要價七十五德拉克馬,因為——你知道——它們是從遠東的長安運來的,所以價格抬高了。」我看著澤什特修士費力地隨著薩米爾進入思想的迷宮。薩米爾繼續說道:「但因為我是這方面的學者,我可以告訴你這些來自長安的消息。中國皇帝將他一名精明的姪女許配給一個野心勃勃的龜茲國王。她知道她未來的丈夫是個粗俗的人,因此對伯父強迫她接受這門親事心懷怨恨。於是,當她要離開她的家鄉京城時,她偷偷帶了中國的祕密珍寶——蠶——藏在她的頭飾裡。她心想,她將教化這個國王,使他成為一個文明人。她戴了一頂巨大的頭飾,這位嬌小的女士身上大部分只看到那個頭飾。嗯,你可想而知,它很快就帶來什麼結果。」薩米爾說。

僧侶們都做出不置可否的動作。

「繼續說下去。」帶頭的僧侶說。

「她把這些蠶獻給她的軍閥丈夫,並提議教他不為人知的絲綢織造技術,以換取一座屬於她自己的私人花園、一把鑰匙,並且承諾他永遠不能去探望她。他同意了,於是龜茲有了絲綢黑市,導致絲綢的價格全面下跌。皇帝大怒,差點就滅了龜茲。後來他對絲綢徵收百分之十二的關稅,並以他姪女的名字為絲綢稅命名,這樣商人一提到她的名字就會吐口水。同時,這座花園很不巧又發生了幾次火災,更進一步耗損皇帝賞賜的蠶,導致絲綢的供應短缺。所以現在,吐魯番對於像手絹那麼纖細的絲綢碎片都需求甚渴。」

「原來如此。」帶頭的僧侶說。

直到今天,我仍無法告訴你這個故事有幾分真實性。

薩米爾繼續說道:「所以六匹絲綢的雙倍價格,加上關稅,但扣掉我們同為祆教徒我給你的優惠,最後是一百四十七德拉克馬。」

帶頭的僧侶又扯一下他自己的袖子。「不,不,不。」他說,把水杯推向薩米爾的肚子。

「簡單,朋友,簡單,」薩米爾說,「二十七德拉克馬是一筆很大的債務,我明白。我說啊,不如你給我的孩子一雙鞋、一件袍子、和你的新水袋,其餘的部分我們以後再說。」

帶頭的僧侶想了一下。我不是阿拉伯學者,但我能讀、寫和心算。我知道薩米爾的邏輯故意含糊不清。我也可以看出,澤什特修士不打算信守這筆債務,如果他們再遇到的話。

當太陽突然消失在西邊的沙丘後頭時,山的這一面暗了下來,一股寒風席捲山谷,沙子刮著我們的臉。我因寒冷而畏縮,我流血的四肢變得僵硬。

最後,澤什特修士點頭。站在暴徒後面一個新來的見習僧阿克巴——他和我睡在同一間馬廄裡——脫下他的涼鞋扔在我頭上。接著,他又脫下他的長袍,同樣扔到我頭上。澤什特修士從那包物品中掏出水袋還給薩米爾。

「祝你好運。」販售夢想的商人薩米爾說。

帶頭的僧侶發出咕噥聲。他再看我最後一眼,我本想道歉,但那沒什麼幫助。當僧侶們把我帶進神廟時,我還是個無家可歸的孤兒。雖然你只聽說他們把我打到昏死過去,但他們也曾經對我很好,給我東西吃。費茲修士還教我認識字。我並非一直都是骯髒的狗屎,至少對他來說不是。

澤什特修士朝我頭上吐口水,其他人把口水吐在地上。但費茲修士除外,他是我唯一注視的人。他喃喃自語地說了些什麼。僧侶們和我斷絕關係了。他們轉身離去。

薩米爾嘆了一口氣。

我注視他,他臉上現出得意的笑容,彷彿他做了對神有益的事。

現在我可以告訴你,這是我第一次見到薩米爾,他自稱是販售夢想的人,但我逐漸了解他是個吊兒郎當的人,一個騙子、竊賊。這就是為什麼我會殺了他。

第1章 我第一次被石頭打死⋯⋯

第一次被一群憤怒的暴民用石頭打死時,我甚至不是個罪犯。我連一顆鹽膚木漿果都沒有偷過,儘管我現在承認是我罪有應得。當時天色已漸昏暗,但沙漠的石頭仍然被白天炙熱的陽光晒得滋滋作響。

我像一隻受傷的動物般盡可能快速奔逃,但是跑不快,因為我赤腳。在塔里木盆地,沙子烤熟麵包的速度比土窯快多了。石頭在空中飛,一顆接一顆地砸在我的頭上。

我尖叫。

我用了整個脖子的力氣放聲大叫。

「救命!救命!我是個垂死的小孩!一群成年人說著說著就拿石頭砸我啦!」

儘管除了神以外四周沒人聽到我的哀號,我依然聲嘶力竭地喊叫,但此時此刻連神也無意饒恕我。

我繼續往前跑。

在我身後是一片轟隆作響的滾滾泥土、沙礫與灰塵。從這片沙塵中,我可以聽到馬里茲修士和庫爾修士打噴嚏與抱怨的聲音。我當然認識他們,他們是一群僧侶,正以不擅長舞劍的姿勢在空中揮舞他們老舊的劍,在沙塵中追殺我。

人群後面,兩個較年長的僧侶投擲石塊,但他們必須放慢腳步,邊跑邊撿石頭,並且設法保持在射程之內。

每當有石頭擊中我的肩膀或背部時,我就會發出像狗一樣的哀號,希望照亮他們心中的某種憐憫,儘管——就像我說的——我認識這些人,知道這是他們心中的善。

我感覺溫熱的血液順著我的臉頰流下來。

我又尖叫了幾聲,「救命!救命!」

但追下山的只是奔跑與叫囂的聲音。

我一路向下跑到山谷,奔向一處綠洲,那裡有一片白楊樹林如燈火般在風中搖曳,一支商隊窩在樹蔭下睡覺,躲避白晝的炎熱。我暗自希望這低矮的峭壁對那幾個老人來說難度太高,他們會失足跌倒。

但,這是一個教訓。

如果你是因為違背神的罪名而遭到處決(但其實心裡明白你並沒有犯任何罪過),你對你的敵人忿忿不平,你義憤填膺,當你要跳下險崖之際回頭一瞥,暗中希望那些追殺你的人會失足絆倒跌破腦袋,那麼你會是一個比他們更好的人嗎?更重要的是,你會注意看你的前方嗎?

答案是不會。

我沒有注意看我的前方,於是我無知地踏出一步,腳下一塊鬆動的岩石立刻移位。我的身體往前撲,在空中用力揮動雙臂,又再一次大叫:「救命?」然後臉朝下砰的一聲,一頭栽進泥土裡,只見眼前一片白茫茫。

就在那一刻,我昏死過去,不省人事。

我被一群憤怒的暴民用石頭打死了。

我什麼都不記得。

接下來我一定是一路滾到沙漠地上。

短短幾秒鐘之後我便在那裡恢復知覺。

我承認,當時我很失望。

★★★

我滾下山谷前的最後一個念頭是:如果你是個孤兒,任何人都可以殺你,而且沒有人會為你哭泣。我已兩度成為孤兒,第一次是我的父母死了,然後是那位收留我的老寡婦。事實上,這群人在追殺我之前,他們還是我的新家人。我想我現在算是第三度成為孤兒了。

當我從谷底甦醒時,我可以看到商隊中幾個趕駱駝的人和馬夫,站在他們的牲畜與從山上趕下來的暴民之間。這些暴民手上揮舞著劍,大聲喊:「『無』、『有』!二就是二!」他們幾乎來到我的上方了。

我趕緊爬起來。一塊石頭從我頭上飛過去,我放聲尖叫,朝綠洲裡的商隊衝過去。我的腿上有六處傷口在淌血。

費茲修士追上來,但他在神廟裡是我最要好的朋友,當我清理麵包籃時,我會把麵包屑收集起來,帶到火光塔給他照顧的鴿子吃。我邊跑邊回頭看,他赫然出現在我的上方。也許他感到抱歉,我不知道,但他手上揮舞的不是劍,而是一截香桃木的嫩枝,他用它抽打我的肩膀,一面大聲責備我所觸犯的法條:「『無』、『有』,二就是二。」但他說這句話時聽起來並不像是在譴責。

當樹枝割傷我時,我用更多的尖叫聲回應,並且跑得更快。

我朝商隊的護衛揮舞兩隻手臂,希望他們會同情我。我頭暈目眩,滿嘴都是沙。當我奔向他們時,護衛們紛紛拔出他們的劍。坐在我肩頭上的一個惡魔——它從來不是我的朋友——在我耳邊低語:「你不值得一戰,他們會把你交給凶手。」但即便在絕望中,我也絕不聽信惡魔的話。

我奔向一名商隊護衛,想抓他的腰帶,但他避開。我跪下去抓他靴子上的繫帶,但他用腳我把我踢開。他試圖和我保持距離,不讓我觸碰他。他朝我們之間的地上吐口水,但我仍然從口水上爬過去。

我說:「拜託,我求求您。」

「卡廢!」護衛粗聲粗氣地說。我聽不懂他的語言,但我不需要懂。他要的是安靜。駱駝因為噪音而開始躁動,泰班野馬則特別容易受驚——或許因為牠們的身軀矮小,並且和孩童一樣,無法直視成人的眼睛。

僧侶們趕到綠洲後猛然停下來。澤什特師兄擠上前大聲說:「讓開,我們要帶走屬於我們的東西。」

「啥-昧耶?」那個護衛對另一名護衛說。

那個護衛聳聳肩。

除了我之外,人人都有一把劍。

商人們終於從白楊樹下的午睡中起身。透過護衛的兩腿間,我可以看到一個身材圓滾滾的男人從一張波斯地毯上起來,他的旁邊躺著一頭又老又髒的驢子,牠沒有站起來,或許已經死了。

男人取下他睡覺戴的銅眼罩,禿頭上戴著一頂錐形毛氈帽。他不老也不年輕,不高也不矮。他不慌不忙地向我們走來,臉上沒有半點憂懼,紅棕色的小鬍子底下還透出一抹微笑。儘管我的眼裡有太多塵垢和血跡,視線模糊,但有那麼一瞬間,我覺得他似乎在對我眨眼。總之一句話,他是個善良的傻瓜,完全沒有意識到他正踏入兩支業餘軍隊的對峙局面中。

他走過來,將一隻肥滋滋的手搭在一名護衛的肩膀上:「哦,這是什麼,我的朋友,我們有客人嗎?」

護衛兩眼緊盯著那群舞劍的暴民,回答他:「米克汗-因-巴切拉-桑-貝札南。」

商人看看我,再看看那群僧侶,然後笑著說:「失陪一下。」他用護衛的語言與他們交談。僧侶們微微挪動腳步,大家都暫時喘口氣。我可以感覺到我的傷口正隨著心跳節拍,將血液從我的體內擠壓出來。你知道,我的個子並不高,而且在這悲慘的人生中只度過短短的十二載。我想著我的血液什麼時候會流乾。

那個肥胖的商人一邊和護衛交談,一邊回頭對後面的營地高聲喊:「拉西姆?拉西姆,你這睡美人,起來吧,過來,過來!」

「別對我大吼大叫。」新的嗓音嘶嘶地說。一個骨瘦如柴的人從幾隻駱駝之間跌跌撞撞走出來,想必是躲在那裡面。他與美人截然相反,當他走近時,空氣從他參差不齊的齒縫間嘶嘶地穿過。

「拉西姆,我們有客人。」第一個商人說。

那個名叫拉西姆的男子看看那群暴民和護衛,然後低頭看我,彷彿我是一條蟲。「別傻了,薩米爾,讓他們把獵物帶走吧,夜幕即將降臨。」

薩米爾對著那幾張殺氣騰騰的面孔微笑,從鬍子一側翹著嘴說:「胡說,我們在抵達市場之前就能做點買賣。」

「他們是僧侶,他們不會買任何東西。」

「僧侶?真的?」

「這是為什麼他們都穿同樣的衣服。」

「胡說,」薩米爾說,「這只意味著他們和所有聰明人一樣購買大批的亞麻布,而我們有很棒的紡織品可以出售。」

我可以聽到澤什特修士清喉嚨想發言,但兩個商人都不予理會。

拉西姆又咂著舌頭說話,聲音很輕,只有薩米爾和我聽得到。「你欺騙他們,他們會詛咒我們。」

「誰在欺騙?」薩米爾說,「我生氣了,拉西姆。」他提高嗓門,挺起胸膛吹鬍子瞪眼,讓每個人都能聽到他的聲音。「我向來以誠實出名,從長安的宮廷到巴格達的哈里發國,都在談論我在沒有語言的島嶼部落之間做的交易——他們也對我咂舌頭,和你一樣,拉西姆。」

「他們將會詛咒你,你看著好了。」拉西姆氣呼呼地想從鼻子出氣,但空氣中的沙塵讓他咳嗽起來。薩米爾好心拍他的背,卻又從他的衣服上拍出更多沙塵。薩米爾一面拍打那個小個子,一面對那些僧侶舉起一根手指,示意他們耐心等一下。

「住——住手!」拉西姆說,「我又不是小孩。」

「來吧,打嗝,這會讓你覺得舒服點。」

拉西姆身子一扭,掙脫薩米爾的好心拍打,並拉一拉他自己身上寬鬆的外袍。拉西姆顯然很討厭他。我想薩米爾也許活在他自己塑造的世界裡,和孩童一樣,而且還是比我更小的孩童。

薩米爾心滿意足地嘆了口氣。「好了,」他說,轉向那群暴民,「原諒我們,可敬的朋友與獨一真神的僕人,祂的聖名是⋯⋯以羅欣?」

僧侶們皺眉。我們不是猶太人,薩米爾以為我們是猶太人,所以稱呼猶太人的神。薩米爾見僧侶皺眉,便結結巴巴地說:「⋯⋯當然,這只是神聖先知所說真主阿拉的九十九個聖名之一?」

眾人開始激動,後面幾個人移開他們的目光。我們也不是穆斯林。澤什特修士皺眉——皺得像開心果一樣緊——無動於衷。薩米爾繼續說道:「祝福祂和祂的追隨者,雖然我個人不是。那麼我想是克里希納⋯⋯」

僧侶們仍然不為所動。「⋯⋯也就是說,如果我是印度斯坦人的話。但我是粟特人,不是印度斯坦人。不過,我去過芒果園,我們可以利用他們的季風來對付這煉獄般的沙漠高溫,不是嗎?」薩米爾獻殷勤地發出乾笑。

「他們是拜火教徒啦,你這吃豬的雜種。」拉西姆嘶嘶地說。

「啊!祆教徒!」薩米爾說,張開雙臂從我身上跨過去,彷彿我是地上的一灘爛泥。他的斗篷和國王的後宮一樣香氣撲鼻。「我自己同胞的信仰。你們認識摩尼嗎?不認識?他正在做一些和火的主題有關的趣事,但我自始至終都信奉瑣羅亞斯德。很高興見到你們,兄弟們。」事實上,我們也不是祆教徒,但這是薩米爾幾次猜測中最接近的一個,我想沒有人希望他再繼續猜下去了。

薩米爾雙手抓起澤什特修士空著的一隻手用力搖晃,澤什特修士為了避免肩膀脫臼,只好放下另一隻手上抓著的石頭。

「祝你好運,祝你好運!」薩米爾說,濃密的八字鬍笑開來。他將一隻手臂搭在這位帶頭的僧侶肩膀上說,「和我們一起去喝杯冰水吧,你們一路追趕想必口乾舌燥了。我叫薩米爾,販售夢想的人,我會親自從井裡打出第一杯水給你。那個悲慘的傢伙到底有什麼用處?他肯定沒有偷竊任何東西,他是隻赤腳猴子啊。」眾人都看我一眼;我低頭望著自己血跡斑斑的雙腳。

「他是一隻骯髒的狗。」帶頭的僧侶說,用力拍掉落在他袖子上的一小滴淚水以示他的厭惡,「褻瀆者撒旦的僕人,魔鬼與謊言的朋友。」

我告訴你,就在幾天前,當我賣力地擦拭神廟的燈籠時,澤什特修士還揉揉我的頭髮,摟著我說:「你是個好人。」我當時很得意。也許這是天意,上蒼為我的驕傲而羞辱我。我不知道。

「我明白了,」薩米爾說,正色地點點頭,「一個誤入歧途的弟子。既然你們都狠狠修理過他了,那現在怎麼辦,朋友?他可以成為奴隸嗎?」

帶頭的僧侶以沉默回應——劊子手之歌。

「噢。」薩米爾說。他們經過商隊,走向那口石砌的水井。其他修士也跟著他們,其中有一名僧侶,我說不上是哪一個,他踢我一腳,讓我也站起來跟著他們。拉西姆離開去和商隊的其他人低聲交談,安撫他們。趕駱駝的和騎馬的已經為他們的牲畜做好夜行的準備。一個老鐵匠費力地舉起一只小鐵砧放在一頭犛牛身上。

薩米爾從井裡拉出水桶,並從刺繡絲綢長袍的皺褶中迅速取出一個杯子。他含笑將杯子遞給這位神情嚴峻的顧客。僧侶喝了水,然後為他的弟兄們也斟滿水。商隊開始忙碌,準備展開下一段行程。

我注意到拉西姆發現這裡對他沒有任何好處後,連頭都不點就悄悄溜走了。他一定是在那群馬匹、駱駝、騾子和旅人中的某個地方——所有人都盡其所能地攜帶了許多東西。

「聽著,我的兄弟,」薩米爾說,「理智點,今晚將是個黑月,你們離家很遠,你如何找到回去的路?」澤什特修士的眼神洩露出他的隱憂。我看得出來,因為我認識他。我意識到薩米爾,販售夢想的人,能解讀隱密的內心石碑,就如同偽先知能解讀茶葉渣或指骨的密意一樣。薩米爾抓住他的機會:「和任何牧羊人一樣,你必須帶領這些人回去,對吧?對迷途的旅人來說,夜晚是一張致命的冰冷毯子,尊貴的大僧侶。」

商隊隊伍的尾端挨挨蹭蹭地從旁經過,先前看到的那頭睡在薩米爾身邊僵硬的盲眼毛驢,和一隻背上馱著貨物在附近徘徊的騾子,都出現了。薩米爾加快說話的速度:「但我是你謙卑的僕人,可敬的先生,儘管貧窮是我的恥辱,但同為祆教教友,我可以給你幾把火炬來照亮你們的路,一個讓你解渴的水袋,一些無花果乾,幾把醋栗——你們一路嘶喊想必餓了——以及幾把金屬加工刀,外加一條配刀腰帶,那是我剛從我們商隊新來的鐵匠那裡買來的。他的手藝非常好,下次你再有一個需要追殺的孩子時,你就用不著到處找銳利的石頭了。」

帶頭的僧侶點頭贊同薩米爾這番實際可行的話。「我的兄弟,我會給你這個,就如同你需要一塊石頭坐下時,我也會把我自己的頭顱放進沙子裡一樣。」薩米爾停頓一下。我曾經幫這些修士去市場跑腿辦事,所以我知道在習慣上,這是僧侶應該表達自己的禮貌,堅持付出公平代價——甚至是比公平更好的代價——的時候。但澤什特修士似乎忙著清點同行的人數,好讓薩米爾知道他可以贈送免費物品的正確數量。薩米爾自己打斷停頓後,又繼續說道:「但是你看,我幾乎沒剩下什麼可以出售的東西了。當然,我知道如果情況倒過來,你也會為我承受這樣的損失。」

「當然,當然,請給我們十把火炬。」帶頭的僧侶說,「如果有的話,我的弟兄們會更喜歡枸杞而非醋栗。」

「當然,」薩米爾說,「如果我的心是一粒枸杞,我也會摘下來給他們。」

「這是因為醋栗的籽會卡在我們的牙縫裡。」

「我不希望猶大本人遭遇這樣的命運。」

「誰是猶大?」

「就是撒旦本人。」薩米爾說。他快步走向他的馱貨騾子去準備那些東西。商隊漸行漸遠了,我密切注意他,他是我唯一的希望。他彎身對那頭悲傷的驢子輕聲細語說話,彷彿牠是個可靠的朋友。然後他分別給驢子和馱貨騾子各餵了一把漿果。

當薩米爾帶著那包物品回來時,他鞠躬,並將一隻手放在我的頭上。「事情就這樣解決了,我可敬的僧侶,我祝福你們一路平安到家,並且向你保證,我會給這個赤腳猴子重重的懲罰,將他的偏執打成正直。」

僧侶們紛紛表達不滿。

「這不划算。」僧侶說。他抓住我的頭髮,將我從薩米爾手底下拉出來。

「理智點,」薩米爾說,「一包來自一個貧窮商人賴以維生的東西,而且不求任何回報?這孩子對你來說已經死了,是個微不足道的東西,但我給你的是六樣不可多得的珍寶啊!」薩米爾舉目望天,「主啊,幫助我,祢竟然給我這樣的兄弟,他們說骯髒的狗太珍貴不能給。」

「好吧,好吧,」帶頭的僧侶說,「一個奴隸值一百二十德拉克馬,你補差額給我們。」薩米爾濃密的鬍子在抖動,暗自偷笑。

「很好,」他說,「很好。這六樣不可多得的珍寶價格相當於六匹絲綢,絲綢也是不可多得的珍寶,在吐魯番要價七十五德拉克馬,因為——你知道——它們是從遠東的長安運來的,所以價格抬高了。」我看著澤什特修士費力地隨著薩米爾進入思想的迷宮。薩米爾繼續說道:「但因為我是這方面的學者,我可以告訴你這些來自長安的消息。中國皇帝將他一名精明的姪女許配給一個野心勃勃的龜茲國王。她知道她未來的丈夫是個粗俗的人,因此對伯父強迫她接受這門親事心懷怨恨。於是,當她要離開她的家鄉京城時,她偷偷帶了中國的祕密珍寶——蠶——藏在她的頭飾裡。她心想,她將教化這個國王,使他成為一個文明人。她戴了一頂巨大的頭飾,這位嬌小的女士身上大部分只看到那個頭飾。嗯,你可想而知,它很快就帶來什麼結果。」薩米爾說。

僧侶們都做出不置可否的動作。

「繼續說下去。」帶頭的僧侶說。

「她把這些蠶獻給她的軍閥丈夫,並提議教他不為人知的絲綢織造技術,以換取一座屬於她自己的私人花園、一把鑰匙,並且承諾他永遠不能去探望她。他同意了,於是龜茲有了絲綢黑市,導致絲綢的價格全面下跌。皇帝大怒,差點就滅了龜茲。後來他對絲綢徵收百分之十二的關稅,並以他姪女的名字為絲綢稅命名,這樣商人一提到她的名字就會吐口水。同時,這座花園很不巧又發生了幾次火災,更進一步耗損皇帝賞賜的蠶,導致絲綢的供應短缺。所以現在,吐魯番對於像手絹那麼纖細的絲綢碎片都需求甚渴。」

「原來如此。」帶頭的僧侶說。

直到今天,我仍無法告訴你這個故事有幾分真實性。

薩米爾繼續說道:「所以六匹絲綢的雙倍價格,加上關稅,但扣掉我們同為祆教徒我給你的優惠,最後是一百四十七德拉克馬。」

帶頭的僧侶又扯一下他自己的袖子。「不,不,不。」他說,把水杯推向薩米爾的肚子。

「簡單,朋友,簡單,」薩米爾說,「二十七德拉克馬是一筆很大的債務,我明白。我說啊,不如你給我的孩子一雙鞋、一件袍子、和你的新水袋,其餘的部分我們以後再說。」

帶頭的僧侶想了一下。我不是阿拉伯學者,但我能讀、寫和心算。我知道薩米爾的邏輯故意含糊不清。我也可以看出,澤什特修士不打算信守這筆債務,如果他們再遇到的話。

當太陽突然消失在西邊的沙丘後頭時,山的這一面暗了下來,一股寒風席捲山谷,沙子刮著我們的臉。我因寒冷而畏縮,我流血的四肢變得僵硬。

最後,澤什特修士點頭。站在暴徒後面一個新來的見習僧阿克巴——他和我睡在同一間馬廄裡——脫下他的涼鞋扔在我頭上。接著,他又脫下他的長袍,同樣扔到我頭上。澤什特修士從那包物品中掏出水袋還給薩米爾。

「祝你好運。」販售夢想的商人薩米爾說。

帶頭的僧侶發出咕噥聲。他再看我最後一眼,我本想道歉,但那沒什麼幫助。當僧侶們把我帶進神廟時,我還是個無家可歸的孤兒。雖然你只聽說他們把我打到昏死過去,但他們也曾經對我很好,給我東西吃。費茲修士還教我認識字。我並非一直都是骯髒的狗屎,至少對他來說不是。

澤什特修士朝我頭上吐口水,其他人把口水吐在地上。但費茲修士除外,他是我唯一注視的人。他喃喃自語地說了些什麼。僧侶們和我斷絕關係了。他們轉身離去。

薩米爾嘆了一口氣。

我注視他,他臉上現出得意的笑容,彷彿他做了對神有益的事。

現在我可以告訴你,這是我第一次見到薩米爾,他自稱是販售夢想的人,但我逐漸了解他是個吊兒郎當的人,一個騙子、竊賊。這就是為什麼我會殺了他。