譯後的感謝與嘮叨

何穎怡

《裸體午餐》的翻譯耗時兩年,與其說在賺錢,不如說是在增長知識。翻譯完畢尚未交給出版社以前,我自己校對過五次,直到第五次,都還更改了數處註解,因為有些雙關語或者古典文學典故之前沒看出來。我對這本書已經有了精神官能症反應,校對再多次,永遠不夠,就像出了門,還要頻頻回去檢查瓦斯關了沒。

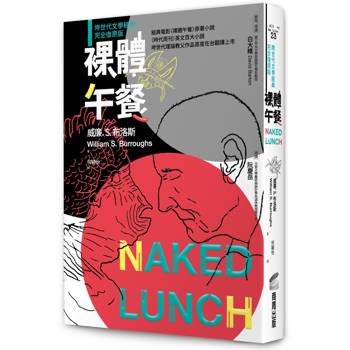

《裸體午餐》問世五十年,公認是極難翻譯的書,作者混合同性戀俚語、毒品黑話、古典文學典故、爵士樂、醫學、心理學、考古人類學駁雜學問,再採用意識流、實驗性斷句、不合文法的劣質語言書寫、跳接、拼貼、切割。我看過的兩個簡體字譯本,起首第一句話就翻錯,只因為譯者不知道heat就是俚語的警察。

在此,我必須先謝謝中央大學英美語文學系的丁乃非老師,如果不是她熱情轉介同系的白大維(David Barton)教授指導翻譯,繁體字版的《裸體午餐》可能也會以極端丟臉的模樣上市。

白大維老師專攻另類文學與實驗文學,威廉.布洛斯是他的偶像。翻譯期間,我們往來討論的書信列印出來,厚厚一大疊。可以說,《裸體午餐》繁體字版的最大功臣是他。凡經白大維老師指正之處,均已在譯注標示。

此外要感謝商周出版的林宏濤為我解釋維根斯坦那句謎語,雷光涵小姐解說手槍扳機種種,商周出版彭之琬介紹王守民教授與王志強副教授,為我查到Banisteriopsis cappi的典故,來自十七世紀植物學家John Banister,差點跟簡體字本一樣,翻譯為「扶欄藤」。

感謝中國醫藥大學營養學系徐國強副教授幫我解出化學方程式,感謝在網路上認識的聽友俞欣豪忙著博士論文期間,還跟我討論本書前四篇的翻譯,指導之處,也列於譯注裡。

本來譯者毋需多話,作品就該說明一切。但唯恐譯筆不佳,滅了《裸體午餐》的威名,也妨礙了諸君的閱讀。不得不嘮叨幾項建議:

1. 布洛斯曾強調《裸體午餐》不是小說,而是自學手冊(how to book),讀者從任何一個交叉點進入都可閱讀。本書寫作使用布洛斯的「字彙辭庫」(word hoard)、「例行體」(routines)實驗性技巧,形成眼花撩亂的拼貼特色(collage),閱讀時請勿強求故事結構與敘事邏輯。

2. 本書使用許多毒品、同志圈、宵小、警界,以及垮世代(beatnik talk)俚語。美式英文裡,光是貶抑警察的俚語與暗語稱呼便有幾十種,中文缺乏對應,因此,俚語譯文部份會在括弧內附上原文,讀者可從中體會作者深入底層文化的功力,以免因為譯文的欠缺文采,影響中文讀者對作者的真正認識。

3. 本書寫作穿插俚語、深南方黑人口語、難字(big word),以及專門術語。翻譯力求文字「重量」相對應,並附上原文用詞對照,力有未逮之處,也會加上譯注,使讀者能盡窺作者功力。

以上三點,說明本書中英對照多、注釋多,情非得已。祝展卷愉快。

01 開始往西行

我可以感覺警察(heat)逼近我、採取行動、擺起惡魔娃娃當眼線,圍著我丟棄在華盛頓廣場車站的湯匙與滴管低語。我跳過十字旋轉門,奔下兩層鐵梯,搭了往上城區的A線地鐵……一個年輕、帥樣、平頭、長春藤名校畢業生、廣告公司主管模樣的水果男幫我拉著門。顯然,我在他眼中算個怪胚。你知道他那型的人:喜歡給吧台服務生、計程車司機留下深刻印象,開口就是右勾拳、道奇隊,直呼奈迪克熱狗連鎖店(Nedick’s)櫃台人員名字。十足混蛋一個。這時,穿著白色風衣的緝毒組雞歪正好踏上月台。(誰會穿白色風衣跟蹤對象?我猜他想混充玻璃〔fag〕。)我都可以想像他左手抓住我的衣服、右手摸著傢伙對我說:「我想你掉了些東西,老兄。」

但是地鐵開動了。

我大喊:「再見,扁腳丫!」演一齣水果男想看的B級電影情節。我盯著他的眼睛,看到他一口白牙、佛州陽光晒出來的古銅皮膚、兩百美元的雪克斯金細呢外套、領尖帶扣的布魯克斯兄弟牌襯衫,拿著《紐約每日新聞報》裝腔作勢。「我只看小艾布納。」

一個假裝時髦的拙蛋(square)……扯什麼「打麻」,偶爾抽抽,手邊常有貨,供應那些想要追求好萊塢式快感的人。

「謝謝你,年輕人,」我說:「看得出你是自己人。」他頓時臉發光,好似彈球機,還帶著愚蠢的粉紅色暈。

我慍怒地說:「那人出賣我。」趨前一步,骯髒的毒鬼手指摸著他的雪克斯金細呢外套袖口。「我們可是使用同一骯髒針頭的血誓兄弟。我可以拍胸脯告訴你,那人即將死於熱針。」

「年輕人,看過熱針嗎?我曾在費城目睹金普掛點。我們在他的房間裝了妓女戶的偷窺單面鏡,一人收費十元(sawski)。他根本沒來得及拔針。如果你扎對血管,就會來不及拔。他們發現他時,掛在發青手臂上的滴管還積滿凝血。藥效上來時,他的眼神――年輕人,滋味妙得很啊……

「有次我跟怪俠一塊旅行,他是這行頂尖的古柯鹼藥頭。就在芝加哥……賣貨給林肯公園的玻璃們。一晚,他穿牛仔靴、黑色背心上還有一塊大警徽(tin),肩膀掛著套索。

「我就說啦:『你這是做啥?你茫了(wig)啊?』

「他看著我說:『陌生人,準備好你的傢伙』,然後掏出生鏽的老式左輪槍,我拔腿逃出林肯公園,子彈從我身旁飛過。條子(fuzz)逮到他時,他已經吊死了三個同性戀。我的意思是說怪俠這個綽號不是憑空……

「你有沒有注意過騙子這行有很多黑話是從同志圈過來的?譬如『加碼』(raise)這個詞兒。好讓人家知道你跟他同一國的?」又譬如:

『她就是目標啦!』

『樟腦鴉片酊小子不斷給他的羊牯加碼。』

『饑渴海狸死命追求他。』

「鞋店小子(他常衝進鞋店搶劫變裝拜物狂,得此渾名)說:『拿這玩意搭配K.Y.潤滑液,那頭肥羊鐵定會嗚咽著跑回來,嚷著他還要。』鴉片酊小子看到下手目標便開始呼吸短促,臉蛋發腫,嘴唇變紫,好像發情的愛斯基摩人,慢慢地,慢慢地接近那頭肥羊,用腐爛的靈外體手指觸診,充滿渴欲。

「鄉巴佬有張誠懇的孩子臉,閃亮如藍色霓虹。活像《星期六晚郵報》封面上背著鯰魚的男孩,只是以毒品防腐。他的對象從無齟齬,連掃蕩詐欺的警察為了他都隨身攜帶針劑。一天,『藍色小男孩』毒癮復發,身上流出來的東西,連救護車人員看了都想吐。最後,鄉巴佬整個瘋了,在空蕩蕩的自助餐廳與地鐵站奔跑尖叫:『孩子,你回來!!!回來啊!!!』尾隨他的男孩跳進東河,穿過保險套、橘子皮,以及報紙漂流的河面,像那些被封在水泥、沉到河底的幫派份子一樣,伴隨著砸爛的手槍,一路沉到黑沼泥裡,省得那些好色無度的彈道專家猥褻摸索。」

水果男心想:「真是大怪胚!!等等得告訴克拉克餐館那夥人。」這小子專愛認識怪胚,應該會立正看喬.顧德表演海鷗。所以,我也為他演一齣十元門票的怪胚大戲,約好賣他所謂的「打麻」,心想,「到時給這個癟蛋貓薄荷。」

「那麼,」我拍拍手臂:「任務在身。誠如某位法官對另一位法官所言:『秉公執法,如果無法秉公,就自由心證吧。』」

我閃進自動販賣式餐館,淦斯披著顯然屬於旁人的大衣,活像個麻痺性癡呆的一九一○年銀行家。老巴特則一身襤褸,不顯眼,骯髒手指拿著磅蛋糕沾咖啡吃,嗑了海洛因(dirt),神采煥發。

比爾負責我某些上城區的客人,巴特則有些抽鴉片(hop smoking)時代便認識的老東西,譬如膚色如灰的怪誕清潔工;還有用緩慢如老人的手清掃積灰大廳、清晨時分因毒癮病又是咳嗽又是吐痰的鬼魅門房;窩居在活像電影場景的旅館、已經金盆洗手、罹患氣喘的銷贓者(fence);來自伊利諾州皮若亞的老太婆潘朵朋.羅絲;還有從不露出病態、堅忍不拔的中國服務生。巴特用年邁毒鬼的步伐,緩慢、審慎、耐心地將他們一一找出,把貨放到他們毫無血色的手裡,讓他們暫得幾小時的溫暖。

有一次,純是找樂子,我陪他巡視「轄區」。你知道有些老人的吃相真是不顧臉面,看了就想吐?老毒蟲碰到海洛因也是這樣,又是胡言亂語,又是興奮尖叫。嘴角流涎、胃裡發出咕嚕聲,加熱準備毒品時,他們所有的器官都在糾結蠕動,原本還算像樣的皮膚開始溶解,好似巨大的靈外體泡泡即將從皮膚飛出,裹住海洛因。光是看,就夠噁心的。

「嗯,我的男孩們有一天也會變成這樣,」我陷入哲思:「人生不是很詭異嗎?」

我回到鬧區的喜來登廣場站,以防那些雞歪警察躲在清潔用具間。

我知道這兒無法久待。我知道他們正聚集一處施展警察的黑魔法,在李文沃斯鎮擺放我的人偶。「老兄,給那尊人偶插針沒用的。」

我聽說他們就是用巫毒人偶弄死邵潘。有個沒卵葩的老條子在派出所地下室放了邵潘的人偶,日夜作法,年復一年。然後邵潘在康乃狄克州上吊自殺,老傢伙的屍體被發現時,脖子整個斷了。

「他失足摔下樓,」你也知道,就是老警探的那類狗屁說詞。

毒品跟魔法、禁忌、咒語、護身符無法分家。憑著直覺,我就能找到我的墨西哥城藥頭(connect)。「不是這條街,下一條,右轉……現在左轉。再右轉。」就是他,一張沒牙、看似老女人的臉,雙眼茫茫。

我知道有個藥頭總是邊走邊哼歌,所經之處,每個人都跟著哼唱。他是如此灰暗鬼魅無名,人們看不見他,還以為那些曲調是從他們的腦海自行湧出。因此上門的顧客哼著〈微笑〉、〈陷入想愛的情緒〉、〈他們說我太年輕,不該定下來〉,或者當天該藥頭哼的歌。有時你會看到五十來個獐頭鼠目的毒蟲,病態尖叫,追著吹口琴的男孩跑,藥頭(The Man)坐在藤椅上,丟麵包餵天鵝,肥胖的變裝皇后在東五十街遛阿富汗狗,老酒鬼對著高架鐵路的電杆撒尿,激進的猶太學生在華盛頓廣場分發傳單,專門處理病樹的工人,滅蟲者,還有直呼奈迪克餐館櫃台人員名字、服務於廣告界的水果男。散發腐臭精液味道的壓血橡皮管聯繫起全世界的毒鬼網絡,在備有家具的出租房裡,綁起手臂注射,於毒癮發作的清晨渾身顫抖。(老彼得的人馬在中國人洗衣店後面的房間大吸鴉片煙,憂愁寶貝不是活得不耐煩,就是因冷火雞戒毒法嚥下最後一口氣。)不管葉門、巴黎、紐奧良、墨西哥城、伊斯坦堡,毒鬼躲在氣動錘與挖土機下發顫,互相尖叫詛咒,我們全沒聽見,藥頭從壓路機探出頭來,我則躲到一桶瀝青裡。活人、死人、生病者、藥效發作昏睡者(on the nod)、染癮者、戒癮者、再度染癮者,搭乘海洛因光束來到此處,藥頭在墨西哥城的朵拉斯街吃炒雜碎,在自動販賣式餐館拿磅蛋糕沾水吃,被一群大聲叫吠的毒品警察(people)追趕跑上交易廣場。

中國老人拿生鏽的錫罐盛河水,刷下一塊焦硬烏黑如煤的鴉片渣。

你知道,緝毒警察手上有我的湯匙與滴管,我知道他們靠著瞎眼線民(pigeon)圓盤嘴威利感應我的頻率,快要追上來。威利嘴形圓如唱片,感應敏銳的黑色毛髮挺直豎立。他朝眼球注射毒品,所以瞎了,鼻子與軟顎因吸食海洛因(H)爛掉,皮膚早就變成結痂組織,乾硬似木頭。現在他用海洛因只能靠嘴吃,有時他會伸出長長的靈外體感應管,捕捉毒鬼的寂靜頻率。他踏遍全城,找到我已經退租的房間,警察破門,裡面是一對來自蘇族瀑布的新婚夫婦。

「好了,李!!別躲在假陽具後面。我們知道是你,」用力拉開那男子的雞雞。

圓盤嘴威利越來越來勁,老聽見他在暗夜中(他只能晚上行動)啜泣呢喃,感應那些迫切饑渴盲目尋找毒品的嘴。當警察衝上前抓人,威利完全失控,嘴巴把門啃出個大洞。如果不是警察用家畜探針制服他,被撞倒的毒鬼恐怕身上的汁液都會被他吸個乾淨。

我知道,眾人也皆知,警方派圓盤嘴威利盯我。如果我的少年顧客被傳去作證(hit the stand),說:「他逼我進行各式噁心的性行為,交換海洛因。」我就得永別街頭了。

所以我囤積海洛因,買了一輛二手的史帝倍克,往西行。

何穎怡

《裸體午餐》的翻譯耗時兩年,與其說在賺錢,不如說是在增長知識。翻譯完畢尚未交給出版社以前,我自己校對過五次,直到第五次,都還更改了數處註解,因為有些雙關語或者古典文學典故之前沒看出來。我對這本書已經有了精神官能症反應,校對再多次,永遠不夠,就像出了門,還要頻頻回去檢查瓦斯關了沒。

《裸體午餐》問世五十年,公認是極難翻譯的書,作者混合同性戀俚語、毒品黑話、古典文學典故、爵士樂、醫學、心理學、考古人類學駁雜學問,再採用意識流、實驗性斷句、不合文法的劣質語言書寫、跳接、拼貼、切割。我看過的兩個簡體字譯本,起首第一句話就翻錯,只因為譯者不知道heat就是俚語的警察。

在此,我必須先謝謝中央大學英美語文學系的丁乃非老師,如果不是她熱情轉介同系的白大維(David Barton)教授指導翻譯,繁體字版的《裸體午餐》可能也會以極端丟臉的模樣上市。

白大維老師專攻另類文學與實驗文學,威廉.布洛斯是他的偶像。翻譯期間,我們往來討論的書信列印出來,厚厚一大疊。可以說,《裸體午餐》繁體字版的最大功臣是他。凡經白大維老師指正之處,均已在譯注標示。

此外要感謝商周出版的林宏濤為我解釋維根斯坦那句謎語,雷光涵小姐解說手槍扳機種種,商周出版彭之琬介紹王守民教授與王志強副教授,為我查到Banisteriopsis cappi的典故,來自十七世紀植物學家John Banister,差點跟簡體字本一樣,翻譯為「扶欄藤」。

感謝中國醫藥大學營養學系徐國強副教授幫我解出化學方程式,感謝在網路上認識的聽友俞欣豪忙著博士論文期間,還跟我討論本書前四篇的翻譯,指導之處,也列於譯注裡。

本來譯者毋需多話,作品就該說明一切。但唯恐譯筆不佳,滅了《裸體午餐》的威名,也妨礙了諸君的閱讀。不得不嘮叨幾項建議:

1. 布洛斯曾強調《裸體午餐》不是小說,而是自學手冊(how to book),讀者從任何一個交叉點進入都可閱讀。本書寫作使用布洛斯的「字彙辭庫」(word hoard)、「例行體」(routines)實驗性技巧,形成眼花撩亂的拼貼特色(collage),閱讀時請勿強求故事結構與敘事邏輯。

2. 本書使用許多毒品、同志圈、宵小、警界,以及垮世代(beatnik talk)俚語。美式英文裡,光是貶抑警察的俚語與暗語稱呼便有幾十種,中文缺乏對應,因此,俚語譯文部份會在括弧內附上原文,讀者可從中體會作者深入底層文化的功力,以免因為譯文的欠缺文采,影響中文讀者對作者的真正認識。

3. 本書寫作穿插俚語、深南方黑人口語、難字(big word),以及專門術語。翻譯力求文字「重量」相對應,並附上原文用詞對照,力有未逮之處,也會加上譯注,使讀者能盡窺作者功力。

以上三點,說明本書中英對照多、注釋多,情非得已。祝展卷愉快。

01 開始往西行

我可以感覺警察(heat)逼近我、採取行動、擺起惡魔娃娃當眼線,圍著我丟棄在華盛頓廣場車站的湯匙與滴管低語。我跳過十字旋轉門,奔下兩層鐵梯,搭了往上城區的A線地鐵……一個年輕、帥樣、平頭、長春藤名校畢業生、廣告公司主管模樣的水果男幫我拉著門。顯然,我在他眼中算個怪胚。你知道他那型的人:喜歡給吧台服務生、計程車司機留下深刻印象,開口就是右勾拳、道奇隊,直呼奈迪克熱狗連鎖店(Nedick’s)櫃台人員名字。十足混蛋一個。這時,穿著白色風衣的緝毒組雞歪正好踏上月台。(誰會穿白色風衣跟蹤對象?我猜他想混充玻璃〔fag〕。)我都可以想像他左手抓住我的衣服、右手摸著傢伙對我說:「我想你掉了些東西,老兄。」

但是地鐵開動了。

我大喊:「再見,扁腳丫!」演一齣水果男想看的B級電影情節。我盯著他的眼睛,看到他一口白牙、佛州陽光晒出來的古銅皮膚、兩百美元的雪克斯金細呢外套、領尖帶扣的布魯克斯兄弟牌襯衫,拿著《紐約每日新聞報》裝腔作勢。「我只看小艾布納。」

一個假裝時髦的拙蛋(square)……扯什麼「打麻」,偶爾抽抽,手邊常有貨,供應那些想要追求好萊塢式快感的人。

「謝謝你,年輕人,」我說:「看得出你是自己人。」他頓時臉發光,好似彈球機,還帶著愚蠢的粉紅色暈。

我慍怒地說:「那人出賣我。」趨前一步,骯髒的毒鬼手指摸著他的雪克斯金細呢外套袖口。「我們可是使用同一骯髒針頭的血誓兄弟。我可以拍胸脯告訴你,那人即將死於熱針。」

「年輕人,看過熱針嗎?我曾在費城目睹金普掛點。我們在他的房間裝了妓女戶的偷窺單面鏡,一人收費十元(sawski)。他根本沒來得及拔針。如果你扎對血管,就會來不及拔。他們發現他時,掛在發青手臂上的滴管還積滿凝血。藥效上來時,他的眼神――年輕人,滋味妙得很啊……

「有次我跟怪俠一塊旅行,他是這行頂尖的古柯鹼藥頭。就在芝加哥……賣貨給林肯公園的玻璃們。一晚,他穿牛仔靴、黑色背心上還有一塊大警徽(tin),肩膀掛著套索。

「我就說啦:『你這是做啥?你茫了(wig)啊?』

「他看著我說:『陌生人,準備好你的傢伙』,然後掏出生鏽的老式左輪槍,我拔腿逃出林肯公園,子彈從我身旁飛過。條子(fuzz)逮到他時,他已經吊死了三個同性戀。我的意思是說怪俠這個綽號不是憑空……

「你有沒有注意過騙子這行有很多黑話是從同志圈過來的?譬如『加碼』(raise)這個詞兒。好讓人家知道你跟他同一國的?」又譬如:

『她就是目標啦!』

『樟腦鴉片酊小子不斷給他的羊牯加碼。』

『饑渴海狸死命追求他。』

「鞋店小子(他常衝進鞋店搶劫變裝拜物狂,得此渾名)說:『拿這玩意搭配K.Y.潤滑液,那頭肥羊鐵定會嗚咽著跑回來,嚷著他還要。』鴉片酊小子看到下手目標便開始呼吸短促,臉蛋發腫,嘴唇變紫,好像發情的愛斯基摩人,慢慢地,慢慢地接近那頭肥羊,用腐爛的靈外體手指觸診,充滿渴欲。

「鄉巴佬有張誠懇的孩子臉,閃亮如藍色霓虹。活像《星期六晚郵報》封面上背著鯰魚的男孩,只是以毒品防腐。他的對象從無齟齬,連掃蕩詐欺的警察為了他都隨身攜帶針劑。一天,『藍色小男孩』毒癮復發,身上流出來的東西,連救護車人員看了都想吐。最後,鄉巴佬整個瘋了,在空蕩蕩的自助餐廳與地鐵站奔跑尖叫:『孩子,你回來!!!回來啊!!!』尾隨他的男孩跳進東河,穿過保險套、橘子皮,以及報紙漂流的河面,像那些被封在水泥、沉到河底的幫派份子一樣,伴隨著砸爛的手槍,一路沉到黑沼泥裡,省得那些好色無度的彈道專家猥褻摸索。」

水果男心想:「真是大怪胚!!等等得告訴克拉克餐館那夥人。」這小子專愛認識怪胚,應該會立正看喬.顧德表演海鷗。所以,我也為他演一齣十元門票的怪胚大戲,約好賣他所謂的「打麻」,心想,「到時給這個癟蛋貓薄荷。」

「那麼,」我拍拍手臂:「任務在身。誠如某位法官對另一位法官所言:『秉公執法,如果無法秉公,就自由心證吧。』」

我閃進自動販賣式餐館,淦斯披著顯然屬於旁人的大衣,活像個麻痺性癡呆的一九一○年銀行家。老巴特則一身襤褸,不顯眼,骯髒手指拿著磅蛋糕沾咖啡吃,嗑了海洛因(dirt),神采煥發。

比爾負責我某些上城區的客人,巴特則有些抽鴉片(hop smoking)時代便認識的老東西,譬如膚色如灰的怪誕清潔工;還有用緩慢如老人的手清掃積灰大廳、清晨時分因毒癮病又是咳嗽又是吐痰的鬼魅門房;窩居在活像電影場景的旅館、已經金盆洗手、罹患氣喘的銷贓者(fence);來自伊利諾州皮若亞的老太婆潘朵朋.羅絲;還有從不露出病態、堅忍不拔的中國服務生。巴特用年邁毒鬼的步伐,緩慢、審慎、耐心地將他們一一找出,把貨放到他們毫無血色的手裡,讓他們暫得幾小時的溫暖。

有一次,純是找樂子,我陪他巡視「轄區」。你知道有些老人的吃相真是不顧臉面,看了就想吐?老毒蟲碰到海洛因也是這樣,又是胡言亂語,又是興奮尖叫。嘴角流涎、胃裡發出咕嚕聲,加熱準備毒品時,他們所有的器官都在糾結蠕動,原本還算像樣的皮膚開始溶解,好似巨大的靈外體泡泡即將從皮膚飛出,裹住海洛因。光是看,就夠噁心的。

「嗯,我的男孩們有一天也會變成這樣,」我陷入哲思:「人生不是很詭異嗎?」

我回到鬧區的喜來登廣場站,以防那些雞歪警察躲在清潔用具間。

我知道這兒無法久待。我知道他們正聚集一處施展警察的黑魔法,在李文沃斯鎮擺放我的人偶。「老兄,給那尊人偶插針沒用的。」

我聽說他們就是用巫毒人偶弄死邵潘。有個沒卵葩的老條子在派出所地下室放了邵潘的人偶,日夜作法,年復一年。然後邵潘在康乃狄克州上吊自殺,老傢伙的屍體被發現時,脖子整個斷了。

「他失足摔下樓,」你也知道,就是老警探的那類狗屁說詞。

毒品跟魔法、禁忌、咒語、護身符無法分家。憑著直覺,我就能找到我的墨西哥城藥頭(connect)。「不是這條街,下一條,右轉……現在左轉。再右轉。」就是他,一張沒牙、看似老女人的臉,雙眼茫茫。

我知道有個藥頭總是邊走邊哼歌,所經之處,每個人都跟著哼唱。他是如此灰暗鬼魅無名,人們看不見他,還以為那些曲調是從他們的腦海自行湧出。因此上門的顧客哼著〈微笑〉、〈陷入想愛的情緒〉、〈他們說我太年輕,不該定下來〉,或者當天該藥頭哼的歌。有時你會看到五十來個獐頭鼠目的毒蟲,病態尖叫,追著吹口琴的男孩跑,藥頭(The Man)坐在藤椅上,丟麵包餵天鵝,肥胖的變裝皇后在東五十街遛阿富汗狗,老酒鬼對著高架鐵路的電杆撒尿,激進的猶太學生在華盛頓廣場分發傳單,專門處理病樹的工人,滅蟲者,還有直呼奈迪克餐館櫃台人員名字、服務於廣告界的水果男。散發腐臭精液味道的壓血橡皮管聯繫起全世界的毒鬼網絡,在備有家具的出租房裡,綁起手臂注射,於毒癮發作的清晨渾身顫抖。(老彼得的人馬在中國人洗衣店後面的房間大吸鴉片煙,憂愁寶貝不是活得不耐煩,就是因冷火雞戒毒法嚥下最後一口氣。)不管葉門、巴黎、紐奧良、墨西哥城、伊斯坦堡,毒鬼躲在氣動錘與挖土機下發顫,互相尖叫詛咒,我們全沒聽見,藥頭從壓路機探出頭來,我則躲到一桶瀝青裡。活人、死人、生病者、藥效發作昏睡者(on the nod)、染癮者、戒癮者、再度染癮者,搭乘海洛因光束來到此處,藥頭在墨西哥城的朵拉斯街吃炒雜碎,在自動販賣式餐館拿磅蛋糕沾水吃,被一群大聲叫吠的毒品警察(people)追趕跑上交易廣場。

中國老人拿生鏽的錫罐盛河水,刷下一塊焦硬烏黑如煤的鴉片渣。

你知道,緝毒警察手上有我的湯匙與滴管,我知道他們靠著瞎眼線民(pigeon)圓盤嘴威利感應我的頻率,快要追上來。威利嘴形圓如唱片,感應敏銳的黑色毛髮挺直豎立。他朝眼球注射毒品,所以瞎了,鼻子與軟顎因吸食海洛因(H)爛掉,皮膚早就變成結痂組織,乾硬似木頭。現在他用海洛因只能靠嘴吃,有時他會伸出長長的靈外體感應管,捕捉毒鬼的寂靜頻率。他踏遍全城,找到我已經退租的房間,警察破門,裡面是一對來自蘇族瀑布的新婚夫婦。

「好了,李!!別躲在假陽具後面。我們知道是你,」用力拉開那男子的雞雞。

圓盤嘴威利越來越來勁,老聽見他在暗夜中(他只能晚上行動)啜泣呢喃,感應那些迫切饑渴盲目尋找毒品的嘴。當警察衝上前抓人,威利完全失控,嘴巴把門啃出個大洞。如果不是警察用家畜探針制服他,被撞倒的毒鬼恐怕身上的汁液都會被他吸個乾淨。

我知道,眾人也皆知,警方派圓盤嘴威利盯我。如果我的少年顧客被傳去作證(hit the stand),說:「他逼我進行各式噁心的性行為,交換海洛因。」我就得永別街頭了。

所以我囤積海洛因,買了一輛二手的史帝倍克,往西行。