第一部

橋

大戰結束的十天後,我妹妹蘿拉開著車子,衝出了一座正在整修的橋。車子撞翻豎在橋口的「危險」警告標誌,掉落一百英尺深的溪谷,在樹頂間翻滾了一陣,起火燃燒,再滾落到溪谷最下面的淺溪裡。橋梁的碎木塊掉落在車子上。除燒焦的殘骸以外,整輛汽車幾乎沒剩下什麼。

一名警察登門通知我這件意外事故:車子登記在我名下,他們循車牌找到我。他的聲音裡帶著敬意,想必是聽過理查的名字。他說,可能是汽車在電車軌上打滑造成的意外,也有可能是因為煞車失靈。但又說有責任告訴我,有兩名目擊證人聲稱目睹整個經過(一個是退休律師,一個是銀行出納員,所以顯然都是信得過的人)。他們說,車子是快到橋口才急轉彎的,而車子越出橋邊的樣子,從容得就像行人跨出人行道。他們清楚看見蘿拉轉彎打方向盤的手,因為她當時戴著白色手套。

我知道事情跟煞車失靈無關。她自有這樣做的理由,雖然不見得是跟別人相同的理由。在這方面,她一直是個鐵石心腸。

「我想你們需要有人認屍,」我對那警察說,「我盡快過去。」我的聲音聽起來很平靜,彷彿發自遠方。但事實上,我很勉強才說得出話來。我嘴巴苦澀,整張臉因為痛苦而僵硬,像剛剛拔了牙。我為蘿拉做這種事而生氣,也為那警察暗示她做了這種事而生氣。一陣熱風吹過我頭顱四周,讓髮絲四下飄晃,猶如在水裡化開的墨水。

「到時恐怕會召開死因調查法庭,葛里芬太太。」他說。

「那當然,」我說,「但那是件意外。我妹妹一向不是個好駕駛。」

我看得見蘿拉那張滑順的鵝蛋臉、盤得整整齊齊的髮髻,甚至看得見她當時穿的衣服:小圓領的襯衫式連衣裙,顏色素淡,若非藏青色或鐵灰色就是醫院牆壁的綠色,總之都是悔罪的顏色。與其說那是她自己挑選的顏色,不如說是她被禁錮於其中的顏色。我看得見她肅穆的淺笑,因驚異而揚起的眉毛,彷彿在讚嘆眼前景色的壯觀。

白色手套:一種彼拉多(譯註:彼拉多為判耶穌釘十字架的羅馬總督。據《新約聖經》記載,他判刑前先洗手,以表明判此重刑乃猶太長老和祭司所逼,非其所願。)的姿態。她想要洗脫一切關係,不要被我牽扯進去,不要被我們所有人牽扯進去。汽車從橋上墜落那一瞬間,如閃亮蜻蜓般懸在半空要往下沉墜的前一剎那,她在想些什麼呢?是想亞歷斯、理查、我們父親、上帝還是她要命的三角關係?抑或是想到以前每天早上她都會藏在我五斗櫃抽屜裡的廉價作業簿?那抽屜是我放襪子用的,所以她知道,我每天早上一定會打開它,看見作業簿。

警察離開後,我上樓換裝。要到停屍間,我需要一雙手套和一頂有面紗的帽子。面紗可以遮住我的眼睛,因為說不定會有記者在場。另外,我也應該通知人在公司的理查,我想他會希望預先草擬好一份表示哀傷的聲明。我走進更衣室,找一套黑色衣服和一條手帕。

拉開五斗櫃抽屜時,我竟又看到一疊作業簿,上面綁著結成十字形的繩索。解開繩索之際,我牙齒打顫,全身冰冷。我知道自己一定震撼無比。

我忽然想到了蕾妮。小時候,每當我們擦傷、割傷或受到任何小傷,為我們擦藥和貼膠帶的人總是蕾妮──媽媽有可能在休息或到了哪裡去做善事,但蕾妮永遠都在左右。她會抱起我們,放在白色的廚桌上,給我們一小塊紅糖,作為安撫。她會說:告訴我哪兒痛,不要哭叫了,安靜下來,讓我看看。

但有些人卻說不出來他們是哪兒痛。他們無法安靜下來,無法停止哭叫。

《多倫多星報》一九四五年五月二十六日報導

本市交通安全措施受質疑

死因調查法庭昨日判決,上週發生於聖克萊爾大道的汽車死亡事故,係出於意外。死者是二十五歲的蘿拉.查斯小姐,事發當天(五月十八日)下午,她開車西行途中,汽車突然失控,衝出一座整修中的橋梁,撞翻警告標誌,墜落到下面的溪谷中,汽車隨即起火燃燒。查斯小姐當場死亡。其姊艾莉絲.葛里芬太太(企業界聞人理查.葛里芬之妻)作證時指出,查斯小姐向為頭疼所苦,嚴重時甚至會影響視力。葛里芬太太否定其妹有醉酒駕車的可能,因為查斯小姐滴酒不沾。

警方相信,意外係汽車於電車軌上打滑造成。為此,市政府保障行車安全的設施受到了質疑。不過,市政府工程師珀金斯出庭作證時表示,電車軌的鋪設方式並無不妥。

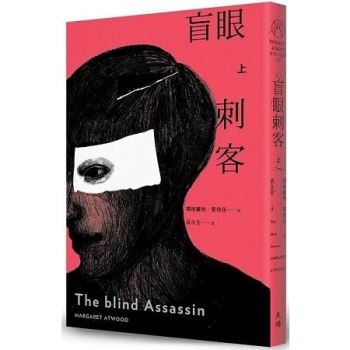

這宗意外也再次引起該路段居民對電車軌鋪設不當的抗議。當地納稅人代表左里夫先生告訴本報記者,因電車軌導致的意外,這並非頭一遭,市議會應對此一問題多加注意。《盲眼刺客》序曲:岩石花園的多年生植物

蘿拉.查斯著 莫羅出版社出版,紐約,一九四七年

她只留有一張他的照片。她將它塞入一個寫著剪報二字的信封,再把信封夾在《岩石花園的多年生植物》的書頁之間。那是一本沒人會去翻閱的書。

會這麼慎重其事,是因為那幾乎是他留下來僅存的東西。那是一張黑白照,用戰前那種笨重的箱形閃光相機所拍。照片裡是正在野餐的一男一女。照片背後寫著野餐二字,但並沒有那兩個人的名字。名字她既然都知道,又有什麼必要寫下來呢?

他們坐在一棵樹下,可能是蘋果樹,也可能不是;那天她並沒有太注意這棵樹。她身穿白色罩衫,袖子捲到手肘,寬大的裙子包攏在膝蓋周圍。當時一定有一陣微風,因為她的罩衫是向裡皺摺,但又有可能不是風造成的,而是因為太熱,罩衫才貼在她身體上。她抓住照片的手可以感覺得到熱氣從照片裡源源流出,就像那是一顆被太陽曬熱了的石頭。

照片裡的男人戴著一頂向前微傾的淺色帽子,臉有部分被帽沿的陰影遮住。他的臉看起來比她更加黝黑。她的臉半向著他,微笑著(她記不起這輩子還有對誰笑得這樣甜過)。她在照片裡看起來非常年輕,太年輕了,雖然她當時並不覺得自己太過年輕。他也微笑著,牙齒白亮得像是火柴剛點燃的一瞬間。但他半舉起一隻手,就像是要擋開鏡頭,或擋開日後會從這照片審視他的目光。還是說此舉是為了擋開她,為了保護她?這隻手的兩根手指間夾著一截香菸。

一個人的時候,她會把照片從信封裡拿出來,平放在桌上,瞪著它看,彷彿在諦視一口井或一個水池,彷彿要穿透自己的倒影,尋找某種掉到裡面去的東西。這東西,雖然已經搆不著,卻仍然看得見,仍然閃閃發亮,就像半埋在沙灘上的珠寶。她會端詳照片中的每一個細部:他被閃光燈或太陽光映得亮晃晃的手指、他倆衣服上的皺摺、樹上的葉子,還有掛在樹上小小的果實──那會是蘋果嗎?前景是一片粗礪的草地,草是黃色的,因為那段日子天氣相當乾燥。

仔細看的話,你會在照片的一側看到起初不注意的東西──一隻孤伶伶的手。這隻手被照片的邊緣從腕部切過,就像被人遺棄在草地上,任其自生自滅。

湛藍天空裡的縷縷棕雲。他被煙燻黃的手指。遠處的粼粼波光。這一切,全都已經沉沒了。

沉沒了,卻仍閃著亮光。第二部

《盲眼刺客》:水煮蛋

妳決定了嗎?他問。妳是要選衣香鬢影的羅曼史,還是荒涼海岸邊的船難?森林、熱帶島嶼或山脈,悉聽尊便。或者妳也可以選擇外太空,那是我最拿手的。

外太空?真的假的!

別當笑話看,那可是很管用的場景。你喜歡的任何情節,不管是太空船、緊身太空衣、死光槍、長得像巨大墨魚的火星人,全都可以派上用場。

你幫我選吧,她說。你是行家。對啦,沙漠怎麼樣?我一直嚮往到沙漠走一走。當然是要有綠洲的;有若干棗椰樹就更棒了。她一面說,一面把三明治的麵包皮撕下來。她不喜歡吃麵包皮。

問題是沙漠沒有太多可以發揮的空間。而且角色也很有限,除非你在裡面放入些墓塚。那樣,你就可以有一群死了三千年的裸體女人。她們身體柔軟,曲線玲瓏,有著紅寶石般的朱唇、藍亮蓬鬆的鬈髮、毒蛇鑽洞般的雙眸。但我不認為我能用這些敷衍妳,妳不像是個喜歡煽情渲染的人。

你又知道?說不定我會喜歡。

我不相信。它們只合無聊大眾的胃口。

我可以挑外太空,但同時又有墓塚和死了三千年的女人的嗎?拜託拜託嘛。

這可是個高難度的要求。好吧,讓我想想看我能做些什麼。嗯,我可以再安排幾位獻祭用的處女上場,她們身穿金屬胸鎧、薄如蟬翼的輕紗,腳踝上銬著銀腳鐐。還有一群虎視眈眈的惡狼。

我看你一起了頭,就會沒完沒了。

妳想換成衣香鬢影的羅曼史嗎?遊艇、高級服飾、吻手禮,還有誇張失實的感情,是這樣嗎?

不要。好啦,你認為怎樣好就怎樣。

抽菸嗎?

她搖搖頭。他把一根火柴劃在拇指指甲上,擦出火焰,點燃自己的菸。

你總有一天會燒到自己,她說。

反正迄今還沒發生過。

她看著他捲起的襯衫衣袖,然後目光移到他的手腕,再移到他的手。他手部的膚色比手臂更深。他身上泛著光,那一定是陽光的反射。為什麼會沒有人盯著他們看呢?但不管有沒有人盯著他們看,在這樣的大庭廣眾,他都太顯眼了。四周是其他的野餐者,穿著夏日淡色的衣裳,在草地上或坐或臥。雖然四周有其他人,但她卻覺得他倆猶如獨處,彷彿他倆頭頂上的蘋果樹不是一棵樹,而是帳篷;彷彿他們前面地上有一道用粉筆畫的白線,線外的人看不到他們。

那說定了,就外太空,他說。兼有墳墓、處女和野狼。但妳得分期付款。同意嗎?

分期付款?

對,就像買家具那樣。

她笑了。別笑,我是認真的。妳可別想省下來。全部完成加起來可能要花上好幾天時間,所以我們還得再碰面。

她遲疑了一下。好吧,她說,我盡量安排。

好,他說,那我現在要開始構思了。他盡量把聲音裝得若無其事。他知道,太猴急可能會把她給嚇跑。

在某顆星球上……讓我想想看是哪顆星球……不是土星,土星距離太近了。就叫它辛克龍星吧,位於遙遠外太空的星球。那裡有碎石滿布的平原。平原北邊是一片紫色的大海,西邊橫列著山脈。據說每天日落後,山脈裡就會有一些女人從已經頹圮的墓塚裡走出來,四處遊蕩。看到沒,我馬上就把墓塚放進來了。

你很用心,她說。

我一向說話算話。平原南邊是燃燒的沙漠,東邊是好些險峭的山谷,過去可能一度有河流流過。

我想那裡應該像火星一樣,也有運河吧?

喔,運河?當然有。雖然這地區現在只住著些零星分布的原始遊牧民族,但在遠古,它卻有過高度發展的文明。在平原的中央,高聳著一座很大的石頭堆。石頭堆四周都是不毛之地,只零星長著一些矮灌木。雖然還算不上是沙漠,但也相差無幾了。還有起司三明治嗎?

她摸索紙袋。沒有了,她說,但還有水煮蛋。她從來沒有像今天這麼開心過。一切又再次鮮活起來,等著重新展開。

檸檬汽水、水煮蛋,再加上妳,他說,真是再健康不過的午餐。他把蛋放在兩手之間搓磨了一下,然後壓破蛋殼。她注視著他蠕動的嘴、下顎和牙齒。

除了我,還要加上公園裡的歌聲,她說。這是鹽巴。

謝謝,妳總是細心周到。

這片不毛的平原不屬於任何人所有。或者應該說,有五個部落都聲稱平原是他們的,但因為他們誰都消滅不了誰,所以誰都沒有真正擁有這平原的主權。三不五時都會有人路過平原中央的石頭堆,有些是牧(犭羊)人((犭羊)是種像羊但脾氣火爆的牲口),有些是用三眼駱駝馱運不值幾毛錢貨物的商人。

這座石頭堆,分別被五個部落用不同的名字稱呼,但有關它的傳說,五個部落卻大同小異。他們說,石頭堆底下埋著一位國王──不只國王,還埋著他統治過的一整座輝煌城市裡的一切。城市在一次戰爭中被毀,國王被俘,吊死在棗椰樹上。他的屍首在一個月夜被取下埋葬,上面堆著石頭,作為標記。至於城市的其他居民,也全被屠殺盡淨,包括男人、女人、小孩、嬰兒,甚至牲畜。他們被刀斧加身,砍成幾段。沒有活的東西可以倖免。好恐怖。

現在拿把圓鍬在那裡隨便挖上兩三鏟,都會看見恐怖的東西:死人骨頭。我們就是靠這個吃飯的,沒有死人骨頭就沒有精彩故事。還有檸檬汽水嗎?

沒有了,她說。全喝光了。繼續說下去吧。

城市的名字如今已沒有人知道,都只管叫它石頭堆。征服者刻意把它的名字從人們的記憶中抹去,而他們會在城市的遺址上堆上石頭,用意也在此:那既是促進回憶的手段,也是促進遺忘的手段。這個地區的人就是喜歡弔詭。五個部落都宣稱自己的祖先就是當年的征服者,對屠城的故事加油添醋,繪聲繪影。五個部落也都相信,屠殺是出於他們神明的意旨,為的是要懲罰該城市的邪惡敗德。邪惡只有鮮血才能洗淨,他們說。屠城那一天,血流成河,也因此,那地方自此以後想必非常聖潔。

但也有另外一說,就是這個城市並未真的毀滅。國王預先知道了敵人要來襲,所以運用一種只有他一個人知曉的魔法,瞬間把整座城市以及居民全部移走,而敵人所焚燒殺戮的,只是幻影。真正的城市縮小了,縮成很小,安置在石頭堆底下的洞穴裡。因此,一切都安然無恙,一切都是原來的樣子,包括宮殿,花木扶疏的花園和所有的居民。這些居民現在只有螞蟻般大小,但生活卻一如往昔,繼續舉辦宴會,唱歌、跳舞、說故事。

這一切只有國王一個人知道,其他人則渾然不覺有異。他們不知道自己變小了,不知道別人都以為他們死了,甚至不知道他們曾經死裡逃生。他們以為,他們頭頂上的岩石就是天空,以為從石縫間射進來的陽光就是太陽。

蘋果樹的葉子沙沙作響。她抬頭看天,然後看看手錶。好冷,她說。再不走,我就要遲到了。你可以把證據清除掉嗎?她把蛋殼碎片集中起來,把紙袋擰成一團。

急什麼?這裡不冷啊。

有微風從海的方向吹來,她說。風向一定是改變了。她探身向前,準備站起來。

先別走,他說,妳走太快了。

我非走不可。他們會找我的。如果我逾時未歸,他們就會追問我上哪兒去了。

她理理裙子,雙手抱胸,轉身走開,樹上小顆的青蘋果像是一隻隻眼睛,目不轉睛看著她離開。

橋

大戰結束的十天後,我妹妹蘿拉開著車子,衝出了一座正在整修的橋。車子撞翻豎在橋口的「危險」警告標誌,掉落一百英尺深的溪谷,在樹頂間翻滾了一陣,起火燃燒,再滾落到溪谷最下面的淺溪裡。橋梁的碎木塊掉落在車子上。除燒焦的殘骸以外,整輛汽車幾乎沒剩下什麼。

一名警察登門通知我這件意外事故:車子登記在我名下,他們循車牌找到我。他的聲音裡帶著敬意,想必是聽過理查的名字。他說,可能是汽車在電車軌上打滑造成的意外,也有可能是因為煞車失靈。但又說有責任告訴我,有兩名目擊證人聲稱目睹整個經過(一個是退休律師,一個是銀行出納員,所以顯然都是信得過的人)。他們說,車子是快到橋口才急轉彎的,而車子越出橋邊的樣子,從容得就像行人跨出人行道。他們清楚看見蘿拉轉彎打方向盤的手,因為她當時戴著白色手套。

我知道事情跟煞車失靈無關。她自有這樣做的理由,雖然不見得是跟別人相同的理由。在這方面,她一直是個鐵石心腸。

「我想你們需要有人認屍,」我對那警察說,「我盡快過去。」我的聲音聽起來很平靜,彷彿發自遠方。但事實上,我很勉強才說得出話來。我嘴巴苦澀,整張臉因為痛苦而僵硬,像剛剛拔了牙。我為蘿拉做這種事而生氣,也為那警察暗示她做了這種事而生氣。一陣熱風吹過我頭顱四周,讓髮絲四下飄晃,猶如在水裡化開的墨水。

「到時恐怕會召開死因調查法庭,葛里芬太太。」他說。

「那當然,」我說,「但那是件意外。我妹妹一向不是個好駕駛。」

我看得見蘿拉那張滑順的鵝蛋臉、盤得整整齊齊的髮髻,甚至看得見她當時穿的衣服:小圓領的襯衫式連衣裙,顏色素淡,若非藏青色或鐵灰色就是醫院牆壁的綠色,總之都是悔罪的顏色。與其說那是她自己挑選的顏色,不如說是她被禁錮於其中的顏色。我看得見她肅穆的淺笑,因驚異而揚起的眉毛,彷彿在讚嘆眼前景色的壯觀。

白色手套:一種彼拉多(譯註:彼拉多為判耶穌釘十字架的羅馬總督。據《新約聖經》記載,他判刑前先洗手,以表明判此重刑乃猶太長老和祭司所逼,非其所願。)的姿態。她想要洗脫一切關係,不要被我牽扯進去,不要被我們所有人牽扯進去。汽車從橋上墜落那一瞬間,如閃亮蜻蜓般懸在半空要往下沉墜的前一剎那,她在想些什麼呢?是想亞歷斯、理查、我們父親、上帝還是她要命的三角關係?抑或是想到以前每天早上她都會藏在我五斗櫃抽屜裡的廉價作業簿?那抽屜是我放襪子用的,所以她知道,我每天早上一定會打開它,看見作業簿。

警察離開後,我上樓換裝。要到停屍間,我需要一雙手套和一頂有面紗的帽子。面紗可以遮住我的眼睛,因為說不定會有記者在場。另外,我也應該通知人在公司的理查,我想他會希望預先草擬好一份表示哀傷的聲明。我走進更衣室,找一套黑色衣服和一條手帕。

拉開五斗櫃抽屜時,我竟又看到一疊作業簿,上面綁著結成十字形的繩索。解開繩索之際,我牙齒打顫,全身冰冷。我知道自己一定震撼無比。

我忽然想到了蕾妮。小時候,每當我們擦傷、割傷或受到任何小傷,為我們擦藥和貼膠帶的人總是蕾妮──媽媽有可能在休息或到了哪裡去做善事,但蕾妮永遠都在左右。她會抱起我們,放在白色的廚桌上,給我們一小塊紅糖,作為安撫。她會說:告訴我哪兒痛,不要哭叫了,安靜下來,讓我看看。

但有些人卻說不出來他們是哪兒痛。他們無法安靜下來,無法停止哭叫。

《多倫多星報》一九四五年五月二十六日報導

本市交通安全措施受質疑

死因調查法庭昨日判決,上週發生於聖克萊爾大道的汽車死亡事故,係出於意外。死者是二十五歲的蘿拉.查斯小姐,事發當天(五月十八日)下午,她開車西行途中,汽車突然失控,衝出一座整修中的橋梁,撞翻警告標誌,墜落到下面的溪谷中,汽車隨即起火燃燒。查斯小姐當場死亡。其姊艾莉絲.葛里芬太太(企業界聞人理查.葛里芬之妻)作證時指出,查斯小姐向為頭疼所苦,嚴重時甚至會影響視力。葛里芬太太否定其妹有醉酒駕車的可能,因為查斯小姐滴酒不沾。

警方相信,意外係汽車於電車軌上打滑造成。為此,市政府保障行車安全的設施受到了質疑。不過,市政府工程師珀金斯出庭作證時表示,電車軌的鋪設方式並無不妥。

這宗意外也再次引起該路段居民對電車軌鋪設不當的抗議。當地納稅人代表左里夫先生告訴本報記者,因電車軌導致的意外,這並非頭一遭,市議會應對此一問題多加注意。《盲眼刺客》序曲:岩石花園的多年生植物

蘿拉.查斯著 莫羅出版社出版,紐約,一九四七年

她只留有一張他的照片。她將它塞入一個寫著剪報二字的信封,再把信封夾在《岩石花園的多年生植物》的書頁之間。那是一本沒人會去翻閱的書。

會這麼慎重其事,是因為那幾乎是他留下來僅存的東西。那是一張黑白照,用戰前那種笨重的箱形閃光相機所拍。照片裡是正在野餐的一男一女。照片背後寫著野餐二字,但並沒有那兩個人的名字。名字她既然都知道,又有什麼必要寫下來呢?

他們坐在一棵樹下,可能是蘋果樹,也可能不是;那天她並沒有太注意這棵樹。她身穿白色罩衫,袖子捲到手肘,寬大的裙子包攏在膝蓋周圍。當時一定有一陣微風,因為她的罩衫是向裡皺摺,但又有可能不是風造成的,而是因為太熱,罩衫才貼在她身體上。她抓住照片的手可以感覺得到熱氣從照片裡源源流出,就像那是一顆被太陽曬熱了的石頭。

照片裡的男人戴著一頂向前微傾的淺色帽子,臉有部分被帽沿的陰影遮住。他的臉看起來比她更加黝黑。她的臉半向著他,微笑著(她記不起這輩子還有對誰笑得這樣甜過)。她在照片裡看起來非常年輕,太年輕了,雖然她當時並不覺得自己太過年輕。他也微笑著,牙齒白亮得像是火柴剛點燃的一瞬間。但他半舉起一隻手,就像是要擋開鏡頭,或擋開日後會從這照片審視他的目光。還是說此舉是為了擋開她,為了保護她?這隻手的兩根手指間夾著一截香菸。

一個人的時候,她會把照片從信封裡拿出來,平放在桌上,瞪著它看,彷彿在諦視一口井或一個水池,彷彿要穿透自己的倒影,尋找某種掉到裡面去的東西。這東西,雖然已經搆不著,卻仍然看得見,仍然閃閃發亮,就像半埋在沙灘上的珠寶。她會端詳照片中的每一個細部:他被閃光燈或太陽光映得亮晃晃的手指、他倆衣服上的皺摺、樹上的葉子,還有掛在樹上小小的果實──那會是蘋果嗎?前景是一片粗礪的草地,草是黃色的,因為那段日子天氣相當乾燥。

仔細看的話,你會在照片的一側看到起初不注意的東西──一隻孤伶伶的手。這隻手被照片的邊緣從腕部切過,就像被人遺棄在草地上,任其自生自滅。

湛藍天空裡的縷縷棕雲。他被煙燻黃的手指。遠處的粼粼波光。這一切,全都已經沉沒了。

沉沒了,卻仍閃著亮光。第二部

《盲眼刺客》:水煮蛋

妳決定了嗎?他問。妳是要選衣香鬢影的羅曼史,還是荒涼海岸邊的船難?森林、熱帶島嶼或山脈,悉聽尊便。或者妳也可以選擇外太空,那是我最拿手的。

外太空?真的假的!

別當笑話看,那可是很管用的場景。你喜歡的任何情節,不管是太空船、緊身太空衣、死光槍、長得像巨大墨魚的火星人,全都可以派上用場。

你幫我選吧,她說。你是行家。對啦,沙漠怎麼樣?我一直嚮往到沙漠走一走。當然是要有綠洲的;有若干棗椰樹就更棒了。她一面說,一面把三明治的麵包皮撕下來。她不喜歡吃麵包皮。

問題是沙漠沒有太多可以發揮的空間。而且角色也很有限,除非你在裡面放入些墓塚。那樣,你就可以有一群死了三千年的裸體女人。她們身體柔軟,曲線玲瓏,有著紅寶石般的朱唇、藍亮蓬鬆的鬈髮、毒蛇鑽洞般的雙眸。但我不認為我能用這些敷衍妳,妳不像是個喜歡煽情渲染的人。

你又知道?說不定我會喜歡。

我不相信。它們只合無聊大眾的胃口。

我可以挑外太空,但同時又有墓塚和死了三千年的女人的嗎?拜託拜託嘛。

這可是個高難度的要求。好吧,讓我想想看我能做些什麼。嗯,我可以再安排幾位獻祭用的處女上場,她們身穿金屬胸鎧、薄如蟬翼的輕紗,腳踝上銬著銀腳鐐。還有一群虎視眈眈的惡狼。

我看你一起了頭,就會沒完沒了。

妳想換成衣香鬢影的羅曼史嗎?遊艇、高級服飾、吻手禮,還有誇張失實的感情,是這樣嗎?

不要。好啦,你認為怎樣好就怎樣。

抽菸嗎?

她搖搖頭。他把一根火柴劃在拇指指甲上,擦出火焰,點燃自己的菸。

你總有一天會燒到自己,她說。

反正迄今還沒發生過。

她看著他捲起的襯衫衣袖,然後目光移到他的手腕,再移到他的手。他手部的膚色比手臂更深。他身上泛著光,那一定是陽光的反射。為什麼會沒有人盯著他們看呢?但不管有沒有人盯著他們看,在這樣的大庭廣眾,他都太顯眼了。四周是其他的野餐者,穿著夏日淡色的衣裳,在草地上或坐或臥。雖然四周有其他人,但她卻覺得他倆猶如獨處,彷彿他倆頭頂上的蘋果樹不是一棵樹,而是帳篷;彷彿他們前面地上有一道用粉筆畫的白線,線外的人看不到他們。

那說定了,就外太空,他說。兼有墳墓、處女和野狼。但妳得分期付款。同意嗎?

分期付款?

對,就像買家具那樣。

她笑了。別笑,我是認真的。妳可別想省下來。全部完成加起來可能要花上好幾天時間,所以我們還得再碰面。

她遲疑了一下。好吧,她說,我盡量安排。

好,他說,那我現在要開始構思了。他盡量把聲音裝得若無其事。他知道,太猴急可能會把她給嚇跑。

在某顆星球上……讓我想想看是哪顆星球……不是土星,土星距離太近了。就叫它辛克龍星吧,位於遙遠外太空的星球。那裡有碎石滿布的平原。平原北邊是一片紫色的大海,西邊橫列著山脈。據說每天日落後,山脈裡就會有一些女人從已經頹圮的墓塚裡走出來,四處遊蕩。看到沒,我馬上就把墓塚放進來了。

你很用心,她說。

我一向說話算話。平原南邊是燃燒的沙漠,東邊是好些險峭的山谷,過去可能一度有河流流過。

我想那裡應該像火星一樣,也有運河吧?

喔,運河?當然有。雖然這地區現在只住著些零星分布的原始遊牧民族,但在遠古,它卻有過高度發展的文明。在平原的中央,高聳著一座很大的石頭堆。石頭堆四周都是不毛之地,只零星長著一些矮灌木。雖然還算不上是沙漠,但也相差無幾了。還有起司三明治嗎?

她摸索紙袋。沒有了,她說,但還有水煮蛋。她從來沒有像今天這麼開心過。一切又再次鮮活起來,等著重新展開。

檸檬汽水、水煮蛋,再加上妳,他說,真是再健康不過的午餐。他把蛋放在兩手之間搓磨了一下,然後壓破蛋殼。她注視著他蠕動的嘴、下顎和牙齒。

除了我,還要加上公園裡的歌聲,她說。這是鹽巴。

謝謝,妳總是細心周到。

這片不毛的平原不屬於任何人所有。或者應該說,有五個部落都聲稱平原是他們的,但因為他們誰都消滅不了誰,所以誰都沒有真正擁有這平原的主權。三不五時都會有人路過平原中央的石頭堆,有些是牧(犭羊)人((犭羊)是種像羊但脾氣火爆的牲口),有些是用三眼駱駝馱運不值幾毛錢貨物的商人。

這座石頭堆,分別被五個部落用不同的名字稱呼,但有關它的傳說,五個部落卻大同小異。他們說,石頭堆底下埋著一位國王──不只國王,還埋著他統治過的一整座輝煌城市裡的一切。城市在一次戰爭中被毀,國王被俘,吊死在棗椰樹上。他的屍首在一個月夜被取下埋葬,上面堆著石頭,作為標記。至於城市的其他居民,也全被屠殺盡淨,包括男人、女人、小孩、嬰兒,甚至牲畜。他們被刀斧加身,砍成幾段。沒有活的東西可以倖免。好恐怖。

現在拿把圓鍬在那裡隨便挖上兩三鏟,都會看見恐怖的東西:死人骨頭。我們就是靠這個吃飯的,沒有死人骨頭就沒有精彩故事。還有檸檬汽水嗎?

沒有了,她說。全喝光了。繼續說下去吧。

城市的名字如今已沒有人知道,都只管叫它石頭堆。征服者刻意把它的名字從人們的記憶中抹去,而他們會在城市的遺址上堆上石頭,用意也在此:那既是促進回憶的手段,也是促進遺忘的手段。這個地區的人就是喜歡弔詭。五個部落都宣稱自己的祖先就是當年的征服者,對屠城的故事加油添醋,繪聲繪影。五個部落也都相信,屠殺是出於他們神明的意旨,為的是要懲罰該城市的邪惡敗德。邪惡只有鮮血才能洗淨,他們說。屠城那一天,血流成河,也因此,那地方自此以後想必非常聖潔。

但也有另外一說,就是這個城市並未真的毀滅。國王預先知道了敵人要來襲,所以運用一種只有他一個人知曉的魔法,瞬間把整座城市以及居民全部移走,而敵人所焚燒殺戮的,只是幻影。真正的城市縮小了,縮成很小,安置在石頭堆底下的洞穴裡。因此,一切都安然無恙,一切都是原來的樣子,包括宮殿,花木扶疏的花園和所有的居民。這些居民現在只有螞蟻般大小,但生活卻一如往昔,繼續舉辦宴會,唱歌、跳舞、說故事。

這一切只有國王一個人知道,其他人則渾然不覺有異。他們不知道自己變小了,不知道別人都以為他們死了,甚至不知道他們曾經死裡逃生。他們以為,他們頭頂上的岩石就是天空,以為從石縫間射進來的陽光就是太陽。

蘋果樹的葉子沙沙作響。她抬頭看天,然後看看手錶。好冷,她說。再不走,我就要遲到了。你可以把證據清除掉嗎?她把蛋殼碎片集中起來,把紙袋擰成一團。

急什麼?這裡不冷啊。

有微風從海的方向吹來,她說。風向一定是改變了。她探身向前,準備站起來。

先別走,他說,妳走太快了。

我非走不可。他們會找我的。如果我逾時未歸,他們就會追問我上哪兒去了。

她理理裙子,雙手抱胸,轉身走開,樹上小顆的青蘋果像是一隻隻眼睛,目不轉睛看著她離開。