White lies

白色謊言

一九四二年,我,是一個中產階級的白人小孩,出生在雅比亨(Albion),被多佛(Dover)的白色懸崖環繞,抵禦著那些黑暗之敵。我受洗的時候白色騎士們在肯特郡上方的雲層裡進行著空戰。四歲時,我的母親帶我去參觀名勝─白色的倫敦塔─一個不再是萊姆石的顏色,早已被灰色和煤灰所覆蓋的建築。另外還有白廳,鄰近的國會大廈,看起來更是烏黑。我很快學習到,白色就是權力,即使我們的美國親戚,也有一棟自己的白宮,一座猶如古典大理石的帝國紀念碑。大理石極其昂貴,而生者往往出於對逝者的尊敬,用大理石紀念碑弔念他們的死亡。最浪費的例子,就是在羅馬,一座向維托里奧.伊曼紐二世(Vittorio Emanuele II)復興建國運動(Risorgimento)致敬的紀念碑,一座被羅馬人視為品味最差,戲稱為「婚禮蛋糕」的建築。我在五歲時,站在這個白象 (white elephant)前感到肅然起敬。在義大利短暫停留後,我們回到了家。在我六歲時開始認真上學,我的學校位在漢普郡(Hampshire)的山崖上,名為「霍德之家」(Hordle House),我們在那兒可以直接看見針石(the Needles)。五○年代的教育提倡一種偉大的白人帝國負擔論(the great White Imperial Burden)。我們是所謂的「白人希望」,享有一種特權,甚至可以說我們犧牲了自己,去照顧那些在學校地圖用粉紅色標出的國家。

七歲的時候,我讓我的軍人父親蒙羞,因為我跟他索討一朵白海芋,而不是死白色的鉛製士兵,當做我的生日禮物。他認為我童年對花的迷戀是娘娘腔的行為;他希望我長大後能脫胎換骨。我對白色花朵的癡迷並沒有像薇塔.薩克維爾韋斯特(Vita Sackville-West)在她的西辛赫斯特城堡中那麼誇張,但我的確有我最喜歡的,就是帶著丁香花粉紅,蓬鬆的花瓣的「辛金斯夫人」(Mrs Sinkins)。愛德華時期著名的園丁傑楚德.傑奇爾(Gertrude Jekyll)熱愛這個花種,但她應該會對我把它視為白色有一些意見:

用雪白來形容它,是非常不精確的。在雪的顏色裡總是有許多的藍色,那來自它的晶體表面和半透明的特質,而它的質地又和所有的花不相同,無從比較起。我選擇用「雪白」這個形容詞,並非是像─任何白色給人一種純淨印象─這類描述意義,而是像使用「金黃色」一詞,較具有象徵的意義。幾乎所有的白色花朵都是帶著淡黃色的白,而其中少數帶著淡藍色的白色,像是琉璃草(Omphalodes linifolia),它的質地又和雪極為不同,完全無法相提並論。我也許可以這樣說,多數白色的花朵的顏色都接近白堊石,雖然說「白堊白」是一個接近貶抑的形容,不過這個白色卻是相當溫暖的白色,而絕不是一種強烈的白色。

我看來,最白的花是屈曲花(Iberis sempervirens),它的白冷酷而死硬,像是一件上了釉的陶器,沒有節奏或差異,也讓人覺得無趣。

(傑楚德.傑奇爾,《樹木與花園》〔Wood and Garden〕)

九歲的時候,我的聖誕禮物是特里威廉(G.M. Trevelyan)所著的兩冊裝的《圖說英國社會史》(Illustrated English Social His-tory),我不記得我真的有閱讀這書!但我熱愛書中的插圖─特別是一張尼可拉斯.希里亞(Nicholas Hilliard)還是年輕男孩時期的畫,他靠著一棵樹,害著相思病,手扶心窩,被白玫瑰包圍。他戴著白色的環領,黑白線條描畫出的緊身衣,白色長筒褲,穿著白鞋。或許他的家就是插圖裡那棟黑白相間的木屋,我根據這棟房子畫了不少天馬行空的畫,比亨利八世的無雙宮(None-Such Palace)還要誇張。一個充滿白色角樓、尖塔和高樓的世界……而在這上空正在進行一場空戰。我想這些畫反映了我內在的混亂,那場劇烈波及了我整個童年的戰爭,轟炸機和空襲警報,在那之下則是一個飽受驚嚇的家,一個只有黑色和白色的家。

在二十世紀,白色的進展因為第二次世界大戰而有點延遲。建築師柯比意(Le Corbusier)的「陽台」(Les Terrasses)漆成了乳白色,而他在一九三○年建的薩伏伊別墅(Villa Savoie),成為無數人的啟蒙,在海邊建起了上千棟模仿其風格的白色建築。這種純粹並且攸關家居的現代性,也成了最終解決方案(Final Solution)下的受害者─希特勒的建築師亞伯特.史皮爾(Albert Speer)所夢想的新古典主義復興,許久之後在柴契爾夫人八○年代的後現代時期被實現。

在戰爭的廢墟中,色彩又重新復原了。一九五○年代的淡彩風格,每面牆上都刷了一層淺淺的顏色,像是蒙德里安(Piet Mond-rian)明亮而閃爍的《百老匯爵士樂》(Broadway Boogie Woogie)的柔和版本。一九六○年代,哈羅德.威爾遜(Harold Wilson)帶來的白熱化的科技革命中,我們重新又恢復了白色。白色油漆在此時現身,這些乳膠覆蓋了維多利亞時期的棕色和綠色,以及那些五○年代的淡彩風格。雖然說地板很快就被鞋子給刮花,但在那之前,我們房間裡純淨、空蕩得讓人暈眩。在房間的中間,黑色的百靈牌暖氣風扇不穩定地呼呼作響,一枚黑色的圓點被鑲在一片潔白空間的正中心,它是八○年代長相邪惡的黑色家電系列的鼻祖。在電影《訣竅》(The Knack . . . and How to Get It)中,麗塔.圖辛汗(Rita Tushingham)把她的房間漆成純白,藝術追隨著我們的生活。

而在這個白色世界,我們度過了一段極其短暫的彩色生活。一九六七年,失序的迷幻藥在我們的房間裡注入了滿溢的彩虹。

在電視上,一場關於潔淨的戰役正式開打:佩索(Persil)宣稱他們的洗潔精洗得比所有的白色都還白,無論是白色或藍白色,還有達茲(Daz)、仙女雪花(Fairy Snow)、汰漬(Tide),一場父親的白襯衫挑起的戰役─我們究竟欠ICI (Imperial Chemical Industries)和化學工廠多少錢呢。像僧侶服裝似地洗得潔白無比,像板球服裝一般的潔白,熱帶服飾,把日光全然反射回太陽自身。粉刷匠站在高高的鷹架上,白色塗料滴落在白色連身工作服上,猶如白方濟各教會僧侶或白衣天使。這些呆滯的潔淨過程,漂白了糖,也漂白了穀類。我曾經在一間超市裡遇到過一個興奮的法國男人,他打包了十二條白吐司,要給他在巴黎的朋友們。

酷兒白。牛仔褲緊托著臀部。莎拉(Sarah Radcliffe)在花園裡大喊:「喔,那招,就是那些同志男孩們如何在夜晚裡辨識彼此的。」天堂裡的白色夜晚,同志酒吧,絕對會讓聖約翰悸動無比,炫目的T-shirt和短褲,在經過洗衣機數日的精洗模式之後,也能進入天堂。

這些白色,都繼承自運動的白─法國人所謂的運動裝束(sportif),是和綠色的球場產生強烈反差的白色。注意,綠色和白色又再次同時出現了。這個白色逼使人們盡力自我控制……你穿著這個純潔的衣裳時,不能潑灑飲料或是沾上污垢。現在,只有蠢蛋或極為有錢的人穿白色,身著白色讓你無法混入群眾中,白色是孤獨的顏色。白色排斥不潔,帶著一點偏執。我們到底想把什麼排除在外?洗白絕非易事。搭著灰狗巴士穿越猶他州鹽湖城時,閃閃發光的白鹽延伸到無垠的地平線,刺得你眼盲。

我在床褥上被召喚

召喚至偉大的死亡之城

於斯我無房舍也無家

但在夢中我有時也能漫步

尋找我古老的房間

(艾倫.金斯堡〔Allen Ginsberg〕,《白色壽衣》〔White Shroud〕)

破曉的第一道曙光,我變得像紙一樣白,是我吞下的白色藥丸,讓我繼續活著……它攻擊著那些試圖摧毀我白血球的病毒。

六月一陣冷冽的北風不停地連續吹了五天,那片海,像千軍萬馬似的前仆後繼地衝擊著海岸。海風,在窗戶上留下了海的鹽漬,灼燒著花朵,樹葉焦黑枯萎,罌粟也不再火紅,玫瑰憔悴,在枯萎前展露最後的美麗,唯有白色的豌豆花恆常屹立。遙遠的白色懸崖在被薄霧吞沒前,短暫地再次露臉。我關在屋內,在花園中漫步都會令我疲倦的肺疼痛不已。

波濤洶湧的浪花,帶來了癲狂,讓人焦躁而難以接受。我恨白色。

在花園中,我在一片藍色的牛舌草(bugloss)中看見了一株白色的花。靠近查看後,才知道原來是一株白化症的牛舌草。從來沒有人曾經發現過。這是個預兆嗎?我記住了它的位置,找了我的朋友霍華德(Howard Sooley)幫它拍了張照片,做為這本書的封面,將它命名為「荒原的獨行者」(Arvensis sooleyi)。

李克頓伯格(Lichtenberg)說,極少有人曾經看過純白色,所以,多數人都誤用了這個詞嗎?那他本人又是怎麼學會正確的用法的?他在一個平凡的用法上建構了一個理想的版本,但這並不代表就是更好的解釋,而是一種沿著「特定」方向的修正,這個過程中,一些東西被帶向了極端。

(引自維根斯坦)

梵谷,蒼白的憂鬱症患者,被他囚禁的心靈給纏繞著。他蒼白的臉龐沾染著綠色陰影。他是薩坦的子嗣。來自長夜的白,囚居在心靈的閣樓中。你能辨認出他嗎?

小男孩砸破了他的暴風雪水晶球。水晶球裡的紅色液體灑滿了他的白色床單。「早告訴你不要拿著玩!」那張床單,那張血紅的床單,一場伴隨著風雪的猩紅色意外。他滿臉通紅又生氣。男孩眼角帶淚,紅色從未被洗淨,床單自此就是這場意外的證據。

被獵人射殺的動物所留下的鮮血,沾滿了潔白的雪。我們在街上看到一灘血,還是會不由自主地顫抖,是一場打鬥?誰被割了一刀?或是一場謀殺?白雪讓人炫目,在白山戰役(Battle of the White Mountain)上吹拂著冬日皇后的臉。她的記憶是什麼?在被毀壞的海牙皇宮中不停地搬遷著她的家具?她是誰?她是波希米亞的伊麗莎白,《暴風雨》(The Tempest)在她一六一二年的婚禮上首演。

雪,是冬季使者,夾雜著暴風重擊著石牆,在夜晚降臨、黑暗籠罩時,大片大片地落在地上,從北方嚴寒的冰雹傳遞著對人類的憎恨。

(《漫遊者》(The Wanderer,英古詩),西元九○○年)

白色和戰爭─條頓騎士在冰塊上滑倒,死亡。

我們在一個冰封的二月清晨,從尤斯頓車站坐上火車向北前行,穿過一個像是被冰霜傑克冰封的地景。樹木、原野和灌木叢都被冰封,猶如水晶,和藍天對應著。灰白色的冰霜停留在每一個樹葉、嫩枝和冰凍的綠草上,比雪還要閃耀蒼白。是一片無情的白。沿途的山丘和溪谷都讓人產生幻覺,除了明信片外,我只見過這樣的風景一次。二月太陽的光束比盛夏還耀眼奪目,緩緩地融化晶瑩冰雪。當我們抵達曼徹斯特時,這一切彷彿都是令人無法忘懷,我們無法描述我們所見,就如我們無法描述上帝的長相一般。

白色,在最遙遠的北方,白亮而令人雪盲的北極熊正咆哮著。

Into the Blue

進入藍色

這個疾病最糟的部分就是不確定性。

過去六年來,我每天每個小時都在這個情境來回搬演著。

藍色超越了人體極限的神聖地理學。

我在家中,關上百葉窗

HB 從紐卡索(Newcastle)回來了

但出門了─洗衣機

不停轉動著

冰箱正在解凍

這些是他最喜歡的聲音。

他們讓我選擇,看是要住院治療,或是每天來醫院報到兩次掛點滴。但我的視力永遠不會回來了。

雖然說,如果不再流血,我的視力可能可以慢慢恢復,但視網膜被摧毀了。我終究逐漸成為失明的人。

如果我失去我一半的視力,我的視野也會消失一半嗎?

病毒正猛烈攻擊。我沒有朋友了,他們不是死亡,就是垂死。像是一陣藍色的寒霜,擄獲了他們。在工作時,在戲院,在遊行中和海邊。在教堂跪拜著,奔跑,寂靜的飛翔或是吼叫抗議。

剛開始的時候,我會半夜出汗,腺體浮腫。接著黑色的腫瘤素散布到臉上,當人們掙扎著呼吸時,肺結核和肺炎重擊著肺,而大腦中有著弓形蟲。反射式的匍匐。汗水從髮絲中冒出,像熱帶森林中的藤蔓一樣纏繞著。聲音含糊,接著永遠佚失。我的筆追尋著故事,越過了書頁,在暴風雨中搖擺著。感性的血液是藍色的。

我奉獻我自己

尋找它最完美的表述。

我今晚又喪失了一些視力。

HB給我他的鮮血,

他說它能殺死一切。

甘昔洛瓦(DHPG)滴落的聲音

顫抖的聲音,像隻金絲雀似的。

一個影子陪伴我進入HB若隱若現的世界中。我失去我右眼周圍的視力了。

我伸出雙手放到身前,然後慢慢分開。某個時間點它們會在我眼角的視線消失。這是我過去習以為常的畫面。現在,若我重複這個動作,這是我看見的一切。

我無法戰勝這病毒─儘管喊著「與愛滋共存」的口號。病毒被無病之人所用─我們必須與愛滋相處,而他們卻為伊薩卡島之蛾,鋪開一張巨大的愛滋拼布,橫越暗酒紅色的海洋。

對愛滋的警覺提高了,但我們也失去了其他事物。戲劇化的修辭淹沒了現實感。

思索盲目,成為盲者。

醫院和墓地一樣安靜。護士們竭盡所能地想在我的右臂找一根血管。在試了五次之後我們放棄了。當有人把針刺入你手臂時,你會暈眩嗎?我已經逐漸習慣這事,但我依舊閉上我的眼睛。

釋迦摩尼佛告訴我,要走離疾病。但他並沒有被點滴給綁住。

命運是最強的

命運注定是致命的

我讓自己聽天由命

失明的命運

點滴的繩子

我手臂裡腫脹的瘤

溢出的點滴液

我手臂上摩擦出一絲星火。

我要如何擺脫身上的點滴?

我要如何擺脫這種情境?

我用許多人的回音充滿這個房間

他們在此消磨時間

從已經乾了許久的藍色顏料中解脫的聲音

陽光撒入,充滿了這個空房間

我稱這為我的房間

我的房間曾經迎來許多夏日

擁抱歡笑與淚水

它能充滿你的笑聲嗎

每一個字詞都是陽光

在光中目光掃過

這是我房間的歌。

藍色伸懶腰,呵欠,接著醒來。

今天早上的報紙有一張照片,是逃離波士尼亞的難民。他們看起來似乎有點不合時宜。村婦戴著頭巾和黑色衣服,彷彿從歐洲的歷史書中走出。他們其中一人失去了三個孩子。

閃電的光穿透了醫院窗戶─門口有一個年老的女子站著等雨停。我問她,要不要一起搭車,我叫了一輛計程車。「你能帶我去霍爾本(Holborn)地鐵站嗎?」在路上,她淚流滿面。她從愛丁堡來,她的兒子在醫院裡得了腦膜炎,並且失去了雙腿─我在她的淚水前感到無能為力。我無法看她。只能聽著她啜泣的聲音。

白色謊言

一九四二年,我,是一個中產階級的白人小孩,出生在雅比亨(Albion),被多佛(Dover)的白色懸崖環繞,抵禦著那些黑暗之敵。我受洗的時候白色騎士們在肯特郡上方的雲層裡進行著空戰。四歲時,我的母親帶我去參觀名勝─白色的倫敦塔─一個不再是萊姆石的顏色,早已被灰色和煤灰所覆蓋的建築。另外還有白廳,鄰近的國會大廈,看起來更是烏黑。我很快學習到,白色就是權力,即使我們的美國親戚,也有一棟自己的白宮,一座猶如古典大理石的帝國紀念碑。大理石極其昂貴,而生者往往出於對逝者的尊敬,用大理石紀念碑弔念他們的死亡。最浪費的例子,就是在羅馬,一座向維托里奧.伊曼紐二世(Vittorio Emanuele II)復興建國運動(Risorgimento)致敬的紀念碑,一座被羅馬人視為品味最差,戲稱為「婚禮蛋糕」的建築。我在五歲時,站在這個白象 (white elephant)前感到肅然起敬。在義大利短暫停留後,我們回到了家。在我六歲時開始認真上學,我的學校位在漢普郡(Hampshire)的山崖上,名為「霍德之家」(Hordle House),我們在那兒可以直接看見針石(the Needles)。五○年代的教育提倡一種偉大的白人帝國負擔論(the great White Imperial Burden)。我們是所謂的「白人希望」,享有一種特權,甚至可以說我們犧牲了自己,去照顧那些在學校地圖用粉紅色標出的國家。

七歲的時候,我讓我的軍人父親蒙羞,因為我跟他索討一朵白海芋,而不是死白色的鉛製士兵,當做我的生日禮物。他認為我童年對花的迷戀是娘娘腔的行為;他希望我長大後能脫胎換骨。我對白色花朵的癡迷並沒有像薇塔.薩克維爾韋斯特(Vita Sackville-West)在她的西辛赫斯特城堡中那麼誇張,但我的確有我最喜歡的,就是帶著丁香花粉紅,蓬鬆的花瓣的「辛金斯夫人」(Mrs Sinkins)。愛德華時期著名的園丁傑楚德.傑奇爾(Gertrude Jekyll)熱愛這個花種,但她應該會對我把它視為白色有一些意見:

用雪白來形容它,是非常不精確的。在雪的顏色裡總是有許多的藍色,那來自它的晶體表面和半透明的特質,而它的質地又和所有的花不相同,無從比較起。我選擇用「雪白」這個形容詞,並非是像─任何白色給人一種純淨印象─這類描述意義,而是像使用「金黃色」一詞,較具有象徵的意義。幾乎所有的白色花朵都是帶著淡黃色的白,而其中少數帶著淡藍色的白色,像是琉璃草(Omphalodes linifolia),它的質地又和雪極為不同,完全無法相提並論。我也許可以這樣說,多數白色的花朵的顏色都接近白堊石,雖然說「白堊白」是一個接近貶抑的形容,不過這個白色卻是相當溫暖的白色,而絕不是一種強烈的白色。

我看來,最白的花是屈曲花(Iberis sempervirens),它的白冷酷而死硬,像是一件上了釉的陶器,沒有節奏或差異,也讓人覺得無趣。

(傑楚德.傑奇爾,《樹木與花園》〔Wood and Garden〕)

九歲的時候,我的聖誕禮物是特里威廉(G.M. Trevelyan)所著的兩冊裝的《圖說英國社會史》(Illustrated English Social His-tory),我不記得我真的有閱讀這書!但我熱愛書中的插圖─特別是一張尼可拉斯.希里亞(Nicholas Hilliard)還是年輕男孩時期的畫,他靠著一棵樹,害著相思病,手扶心窩,被白玫瑰包圍。他戴著白色的環領,黑白線條描畫出的緊身衣,白色長筒褲,穿著白鞋。或許他的家就是插圖裡那棟黑白相間的木屋,我根據這棟房子畫了不少天馬行空的畫,比亨利八世的無雙宮(None-Such Palace)還要誇張。一個充滿白色角樓、尖塔和高樓的世界……而在這上空正在進行一場空戰。我想這些畫反映了我內在的混亂,那場劇烈波及了我整個童年的戰爭,轟炸機和空襲警報,在那之下則是一個飽受驚嚇的家,一個只有黑色和白色的家。

在二十世紀,白色的進展因為第二次世界大戰而有點延遲。建築師柯比意(Le Corbusier)的「陽台」(Les Terrasses)漆成了乳白色,而他在一九三○年建的薩伏伊別墅(Villa Savoie),成為無數人的啟蒙,在海邊建起了上千棟模仿其風格的白色建築。這種純粹並且攸關家居的現代性,也成了最終解決方案(Final Solution)下的受害者─希特勒的建築師亞伯特.史皮爾(Albert Speer)所夢想的新古典主義復興,許久之後在柴契爾夫人八○年代的後現代時期被實現。

在戰爭的廢墟中,色彩又重新復原了。一九五○年代的淡彩風格,每面牆上都刷了一層淺淺的顏色,像是蒙德里安(Piet Mond-rian)明亮而閃爍的《百老匯爵士樂》(Broadway Boogie Woogie)的柔和版本。一九六○年代,哈羅德.威爾遜(Harold Wilson)帶來的白熱化的科技革命中,我們重新又恢復了白色。白色油漆在此時現身,這些乳膠覆蓋了維多利亞時期的棕色和綠色,以及那些五○年代的淡彩風格。雖然說地板很快就被鞋子給刮花,但在那之前,我們房間裡純淨、空蕩得讓人暈眩。在房間的中間,黑色的百靈牌暖氣風扇不穩定地呼呼作響,一枚黑色的圓點被鑲在一片潔白空間的正中心,它是八○年代長相邪惡的黑色家電系列的鼻祖。在電影《訣竅》(The Knack . . . and How to Get It)中,麗塔.圖辛汗(Rita Tushingham)把她的房間漆成純白,藝術追隨著我們的生活。

而在這個白色世界,我們度過了一段極其短暫的彩色生活。一九六七年,失序的迷幻藥在我們的房間裡注入了滿溢的彩虹。

在電視上,一場關於潔淨的戰役正式開打:佩索(Persil)宣稱他們的洗潔精洗得比所有的白色都還白,無論是白色或藍白色,還有達茲(Daz)、仙女雪花(Fairy Snow)、汰漬(Tide),一場父親的白襯衫挑起的戰役─我們究竟欠ICI (Imperial Chemical Industries)和化學工廠多少錢呢。像僧侶服裝似地洗得潔白無比,像板球服裝一般的潔白,熱帶服飾,把日光全然反射回太陽自身。粉刷匠站在高高的鷹架上,白色塗料滴落在白色連身工作服上,猶如白方濟各教會僧侶或白衣天使。這些呆滯的潔淨過程,漂白了糖,也漂白了穀類。我曾經在一間超市裡遇到過一個興奮的法國男人,他打包了十二條白吐司,要給他在巴黎的朋友們。

酷兒白。牛仔褲緊托著臀部。莎拉(Sarah Radcliffe)在花園裡大喊:「喔,那招,就是那些同志男孩們如何在夜晚裡辨識彼此的。」天堂裡的白色夜晚,同志酒吧,絕對會讓聖約翰悸動無比,炫目的T-shirt和短褲,在經過洗衣機數日的精洗模式之後,也能進入天堂。

這些白色,都繼承自運動的白─法國人所謂的運動裝束(sportif),是和綠色的球場產生強烈反差的白色。注意,綠色和白色又再次同時出現了。這個白色逼使人們盡力自我控制……你穿著這個純潔的衣裳時,不能潑灑飲料或是沾上污垢。現在,只有蠢蛋或極為有錢的人穿白色,身著白色讓你無法混入群眾中,白色是孤獨的顏色。白色排斥不潔,帶著一點偏執。我們到底想把什麼排除在外?洗白絕非易事。搭著灰狗巴士穿越猶他州鹽湖城時,閃閃發光的白鹽延伸到無垠的地平線,刺得你眼盲。

我在床褥上被召喚

召喚至偉大的死亡之城

於斯我無房舍也無家

但在夢中我有時也能漫步

尋找我古老的房間

(艾倫.金斯堡〔Allen Ginsberg〕,《白色壽衣》〔White Shroud〕)

破曉的第一道曙光,我變得像紙一樣白,是我吞下的白色藥丸,讓我繼續活著……它攻擊著那些試圖摧毀我白血球的病毒。

六月一陣冷冽的北風不停地連續吹了五天,那片海,像千軍萬馬似的前仆後繼地衝擊著海岸。海風,在窗戶上留下了海的鹽漬,灼燒著花朵,樹葉焦黑枯萎,罌粟也不再火紅,玫瑰憔悴,在枯萎前展露最後的美麗,唯有白色的豌豆花恆常屹立。遙遠的白色懸崖在被薄霧吞沒前,短暫地再次露臉。我關在屋內,在花園中漫步都會令我疲倦的肺疼痛不已。

波濤洶湧的浪花,帶來了癲狂,讓人焦躁而難以接受。我恨白色。

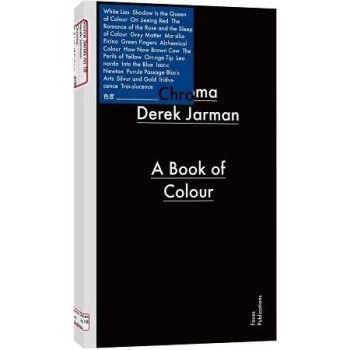

在花園中,我在一片藍色的牛舌草(bugloss)中看見了一株白色的花。靠近查看後,才知道原來是一株白化症的牛舌草。從來沒有人曾經發現過。這是個預兆嗎?我記住了它的位置,找了我的朋友霍華德(Howard Sooley)幫它拍了張照片,做為這本書的封面,將它命名為「荒原的獨行者」(Arvensis sooleyi)。

李克頓伯格(Lichtenberg)說,極少有人曾經看過純白色,所以,多數人都誤用了這個詞嗎?那他本人又是怎麼學會正確的用法的?他在一個平凡的用法上建構了一個理想的版本,但這並不代表就是更好的解釋,而是一種沿著「特定」方向的修正,這個過程中,一些東西被帶向了極端。

(引自維根斯坦)

梵谷,蒼白的憂鬱症患者,被他囚禁的心靈給纏繞著。他蒼白的臉龐沾染著綠色陰影。他是薩坦的子嗣。來自長夜的白,囚居在心靈的閣樓中。你能辨認出他嗎?

小男孩砸破了他的暴風雪水晶球。水晶球裡的紅色液體灑滿了他的白色床單。「早告訴你不要拿著玩!」那張床單,那張血紅的床單,一場伴隨著風雪的猩紅色意外。他滿臉通紅又生氣。男孩眼角帶淚,紅色從未被洗淨,床單自此就是這場意外的證據。

被獵人射殺的動物所留下的鮮血,沾滿了潔白的雪。我們在街上看到一灘血,還是會不由自主地顫抖,是一場打鬥?誰被割了一刀?或是一場謀殺?白雪讓人炫目,在白山戰役(Battle of the White Mountain)上吹拂著冬日皇后的臉。她的記憶是什麼?在被毀壞的海牙皇宮中不停地搬遷著她的家具?她是誰?她是波希米亞的伊麗莎白,《暴風雨》(The Tempest)在她一六一二年的婚禮上首演。

雪,是冬季使者,夾雜著暴風重擊著石牆,在夜晚降臨、黑暗籠罩時,大片大片地落在地上,從北方嚴寒的冰雹傳遞著對人類的憎恨。

(《漫遊者》(The Wanderer,英古詩),西元九○○年)

白色和戰爭─條頓騎士在冰塊上滑倒,死亡。

我們在一個冰封的二月清晨,從尤斯頓車站坐上火車向北前行,穿過一個像是被冰霜傑克冰封的地景。樹木、原野和灌木叢都被冰封,猶如水晶,和藍天對應著。灰白色的冰霜停留在每一個樹葉、嫩枝和冰凍的綠草上,比雪還要閃耀蒼白。是一片無情的白。沿途的山丘和溪谷都讓人產生幻覺,除了明信片外,我只見過這樣的風景一次。二月太陽的光束比盛夏還耀眼奪目,緩緩地融化晶瑩冰雪。當我們抵達曼徹斯特時,這一切彷彿都是令人無法忘懷,我們無法描述我們所見,就如我們無法描述上帝的長相一般。

白色,在最遙遠的北方,白亮而令人雪盲的北極熊正咆哮著。

Into the Blue

進入藍色

這個疾病最糟的部分就是不確定性。

過去六年來,我每天每個小時都在這個情境來回搬演著。

藍色超越了人體極限的神聖地理學。

我在家中,關上百葉窗

HB 從紐卡索(Newcastle)回來了

但出門了─洗衣機

不停轉動著

冰箱正在解凍

這些是他最喜歡的聲音。

他們讓我選擇,看是要住院治療,或是每天來醫院報到兩次掛點滴。但我的視力永遠不會回來了。

雖然說,如果不再流血,我的視力可能可以慢慢恢復,但視網膜被摧毀了。我終究逐漸成為失明的人。

如果我失去我一半的視力,我的視野也會消失一半嗎?

病毒正猛烈攻擊。我沒有朋友了,他們不是死亡,就是垂死。像是一陣藍色的寒霜,擄獲了他們。在工作時,在戲院,在遊行中和海邊。在教堂跪拜著,奔跑,寂靜的飛翔或是吼叫抗議。

剛開始的時候,我會半夜出汗,腺體浮腫。接著黑色的腫瘤素散布到臉上,當人們掙扎著呼吸時,肺結核和肺炎重擊著肺,而大腦中有著弓形蟲。反射式的匍匐。汗水從髮絲中冒出,像熱帶森林中的藤蔓一樣纏繞著。聲音含糊,接著永遠佚失。我的筆追尋著故事,越過了書頁,在暴風雨中搖擺著。感性的血液是藍色的。

我奉獻我自己

尋找它最完美的表述。

我今晚又喪失了一些視力。

HB給我他的鮮血,

他說它能殺死一切。

甘昔洛瓦(DHPG)滴落的聲音

顫抖的聲音,像隻金絲雀似的。

一個影子陪伴我進入HB若隱若現的世界中。我失去我右眼周圍的視力了。

我伸出雙手放到身前,然後慢慢分開。某個時間點它們會在我眼角的視線消失。這是我過去習以為常的畫面。現在,若我重複這個動作,這是我看見的一切。

我無法戰勝這病毒─儘管喊著「與愛滋共存」的口號。病毒被無病之人所用─我們必須與愛滋相處,而他們卻為伊薩卡島之蛾,鋪開一張巨大的愛滋拼布,橫越暗酒紅色的海洋。

對愛滋的警覺提高了,但我們也失去了其他事物。戲劇化的修辭淹沒了現實感。

思索盲目,成為盲者。

醫院和墓地一樣安靜。護士們竭盡所能地想在我的右臂找一根血管。在試了五次之後我們放棄了。當有人把針刺入你手臂時,你會暈眩嗎?我已經逐漸習慣這事,但我依舊閉上我的眼睛。

釋迦摩尼佛告訴我,要走離疾病。但他並沒有被點滴給綁住。

命運是最強的

命運注定是致命的

我讓自己聽天由命

失明的命運

點滴的繩子

我手臂裡腫脹的瘤

溢出的點滴液

我手臂上摩擦出一絲星火。

我要如何擺脫身上的點滴?

我要如何擺脫這種情境?

我用許多人的回音充滿這個房間

他們在此消磨時間

從已經乾了許久的藍色顏料中解脫的聲音

陽光撒入,充滿了這個空房間

我稱這為我的房間

我的房間曾經迎來許多夏日

擁抱歡笑與淚水

它能充滿你的笑聲嗎

每一個字詞都是陽光

在光中目光掃過

這是我房間的歌。

藍色伸懶腰,呵欠,接著醒來。

今天早上的報紙有一張照片,是逃離波士尼亞的難民。他們看起來似乎有點不合時宜。村婦戴著頭巾和黑色衣服,彷彿從歐洲的歷史書中走出。他們其中一人失去了三個孩子。

閃電的光穿透了醫院窗戶─門口有一個年老的女子站著等雨停。我問她,要不要一起搭車,我叫了一輛計程車。「你能帶我去霍爾本(Holborn)地鐵站嗎?」在路上,她淚流滿面。她從愛丁堡來,她的兒子在醫院裡得了腦膜炎,並且失去了雙腿─我在她的淚水前感到無能為力。我無法看她。只能聽著她啜泣的聲音。