寄蜉蝣於天地

浮游有殷。

春夏之交,是蜉蝣大量出現的時序。蜉蝣於天地,就像蟲魚鳥獸於天地,甚至恐龍於天地一般,本是自然演化之事。不過,蘇軾曾引了一句「寄蜉蝣於天地」,加上了「寄」字,借喻人像蜉蝣,有著朝生暮死的輕薄,也有著不知歸處的憂傷,極有畫面。

然而,人像蜉蝣,亦不像蜉蝣。

人於天地,不像蜉蝣般地自然而然,還涉及了諸多生存的差事。對蜉蝣而言,成蟲交尾後,便消亡,所有過程,一天了事。人,即使生了「蜉蝣之感」,亦無法那麼乾脆。相對於天地的廣緲之重,輕微如人,又如何於世間安身立命?現代人要克服的,不盡是荒洪中的頂天立地,更多時候,「寄」是在水泥城市中尋覓,創造空間,將種種適應的環境,化為棲居。

而棲居,就是「寄」的材料化。透過棲居,我們得以暫存於天地;而棲居的意念何其多,是固守,是游牧,是離群索居,抑或是鬧中取靜、亂中尋幽?或者,是更近本質的探問:甚麼形式,可將這曇花一現的浮生,靜靜凝鑄;甚麼載體,可將這酣暢未盡的幽夢,悄悄托出。若真有,會是何等有趣?

水泥映見眾生之相

水泥之久,垂衍歷時,足以寄形天地;水泥之野,奇宕流變,故也放浪形駭。

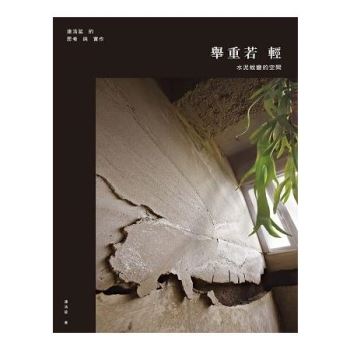

1824年,水泥發明了。有了它,隨著工業革命興起的城市,地表開始大量迅速地改變。水泥,是砂子、骨料與水,所產生的無機物質。其比熱大,故溫潤如水;其質屬灰,因而樣貌如石。非天然之物,卻又天生擁有近似天然礦物的特質,幾是人類摹刻自然的佳品。

然而,水泥自身無法成其為水泥的存在,猶需灌注至模板裡,悶藏其中,靜待放熱、冷卻、凝結後,眉目始清,面貌脫出。此刻,神韻才吹入了水泥,這個物質,方算活了起來,有了屬地的氣息。其肌理,是細到像襯衫,或粗到像牡蠣,乃取決於灌注方式與安排。

於是,水泥的面貌並非千篇一律,其色質體態,皆是獨一無二;這是每一道水泥的個性,也是每一處環境的習性。水泥成形,是複雜的水化作用之果,卻也赤裸呈現各異的眾生相。是物理,亦是人情,水泥都給得起。

如若悉心留神於灌注細節,水泥,甚至給得出眾生的安身立命。這些年的設計,我大部分的業主,即是被水泥容器給出的清空,回歸生活本質。也因此,水泥,更精確地說,混凝土這項材料,已成了我探索空間的重要介質。文字托出未竟之夢

另一種能寄托未竟之夢的材料,當屬文字了。

文字解開秘密,也鎖住了秘密。我喜歡文字,漢字結構的表達,隱隱然成了我構思水泥這類塑性材料的靈感,或是一種原型。字的大小粗細濃淡,句的首尾段落行距,字裡行間潛伏的空間,實有諸多想像,與我在做灌鑄時會埋入的變化,非常近似。

文字之於我,是很建築的。字句做為一種材料,典籍文章常因此「斷章取義」,甚而「斷句取字」。單一個字詞在拆解和組構中,形音義撞擊,所思所感,常有不同於表面的寓意。這讓我在思考空間時,比起拼音文字,母語漢字多了藏在筆畫橫豎間的空隙可想像。

幾次參展中,我均是從文字發展出身體可以經驗的空間。像藉著「目」等漢字的拆解,圍塑了「口」、「回」、「品」的迴盪空間;像由肢解老歌詞句,懸成紙管,形成了可穿越、碰撞而閱讀的隨機空間;甚至將路人身上蒐集的文字灌鑄到冰塊裡,創造了冰融字浮的等待空間。

小字私密,大字深邃,長句牽引方向,短詞逗留徘徊;毫無疑問,文字亦成了我探索空間的一種遐想。

一身所寄,舉重若輕

「天地,究竟是誰的?」最後,會不禁想問。

古來,皆由權強者立定規則,在絕大部分的人類世界,土地可以買賣交易,蓋起樓房,房子裡什麼都「要有」。然而凡事佔有,也是焦慮,害怕失去,更是遺憾。若為求人生無憾,是該不斷地加,還是減到最少?回到家居,是要華奢精緻如豪宅宮殿,抑或身無長物的清窮四壁?兩極之間,捨下「必須要」,往「只需要」去想,輕重便清晰可見,再不用拚奪齊全,自在安適。

「寄蜉蝣於天地,渺蒼海之一粟」,多釋為生命短暫渺小,甚而追求禪悟,方生方死,隨生隨滅。而我,愛極人間百態,並不嚮往那遁化。生而為現代人,很難一走了之,有了鋼筋水泥,這棲居一撐百年,超越生命,一分鐘的決定,改變了一、二百年的建築和地貌。看江之無窮,懂生之須臾,往後百代,空間,是否多留點?

蜉蝣雖萬千,卻大不同,所託之夢,所盼之寓,亦各有所異。身處此生所托之海島,當濃烈風候、時間刻痕成為空間中可承受之重,生命才得以輕巧落定。是重如水泥,也要留著蜉蝣的輕盈。

面對永恆,是舉重,亦若輕。

浮游有殷。

春夏之交,是蜉蝣大量出現的時序。蜉蝣於天地,就像蟲魚鳥獸於天地,甚至恐龍於天地一般,本是自然演化之事。不過,蘇軾曾引了一句「寄蜉蝣於天地」,加上了「寄」字,借喻人像蜉蝣,有著朝生暮死的輕薄,也有著不知歸處的憂傷,極有畫面。

然而,人像蜉蝣,亦不像蜉蝣。

人於天地,不像蜉蝣般地自然而然,還涉及了諸多生存的差事。對蜉蝣而言,成蟲交尾後,便消亡,所有過程,一天了事。人,即使生了「蜉蝣之感」,亦無法那麼乾脆。相對於天地的廣緲之重,輕微如人,又如何於世間安身立命?現代人要克服的,不盡是荒洪中的頂天立地,更多時候,「寄」是在水泥城市中尋覓,創造空間,將種種適應的環境,化為棲居。

而棲居,就是「寄」的材料化。透過棲居,我們得以暫存於天地;而棲居的意念何其多,是固守,是游牧,是離群索居,抑或是鬧中取靜、亂中尋幽?或者,是更近本質的探問:甚麼形式,可將這曇花一現的浮生,靜靜凝鑄;甚麼載體,可將這酣暢未盡的幽夢,悄悄托出。若真有,會是何等有趣?

水泥映見眾生之相

水泥之久,垂衍歷時,足以寄形天地;水泥之野,奇宕流變,故也放浪形駭。

1824年,水泥發明了。有了它,隨著工業革命興起的城市,地表開始大量迅速地改變。水泥,是砂子、骨料與水,所產生的無機物質。其比熱大,故溫潤如水;其質屬灰,因而樣貌如石。非天然之物,卻又天生擁有近似天然礦物的特質,幾是人類摹刻自然的佳品。

然而,水泥自身無法成其為水泥的存在,猶需灌注至模板裡,悶藏其中,靜待放熱、冷卻、凝結後,眉目始清,面貌脫出。此刻,神韻才吹入了水泥,這個物質,方算活了起來,有了屬地的氣息。其肌理,是細到像襯衫,或粗到像牡蠣,乃取決於灌注方式與安排。

於是,水泥的面貌並非千篇一律,其色質體態,皆是獨一無二;這是每一道水泥的個性,也是每一處環境的習性。水泥成形,是複雜的水化作用之果,卻也赤裸呈現各異的眾生相。是物理,亦是人情,水泥都給得起。

如若悉心留神於灌注細節,水泥,甚至給得出眾生的安身立命。這些年的設計,我大部分的業主,即是被水泥容器給出的清空,回歸生活本質。也因此,水泥,更精確地說,混凝土這項材料,已成了我探索空間的重要介質。文字托出未竟之夢

另一種能寄托未竟之夢的材料,當屬文字了。

文字解開秘密,也鎖住了秘密。我喜歡文字,漢字結構的表達,隱隱然成了我構思水泥這類塑性材料的靈感,或是一種原型。字的大小粗細濃淡,句的首尾段落行距,字裡行間潛伏的空間,實有諸多想像,與我在做灌鑄時會埋入的變化,非常近似。

文字之於我,是很建築的。字句做為一種材料,典籍文章常因此「斷章取義」,甚而「斷句取字」。單一個字詞在拆解和組構中,形音義撞擊,所思所感,常有不同於表面的寓意。這讓我在思考空間時,比起拼音文字,母語漢字多了藏在筆畫橫豎間的空隙可想像。

幾次參展中,我均是從文字發展出身體可以經驗的空間。像藉著「目」等漢字的拆解,圍塑了「口」、「回」、「品」的迴盪空間;像由肢解老歌詞句,懸成紙管,形成了可穿越、碰撞而閱讀的隨機空間;甚至將路人身上蒐集的文字灌鑄到冰塊裡,創造了冰融字浮的等待空間。

小字私密,大字深邃,長句牽引方向,短詞逗留徘徊;毫無疑問,文字亦成了我探索空間的一種遐想。

一身所寄,舉重若輕

「天地,究竟是誰的?」最後,會不禁想問。

古來,皆由權強者立定規則,在絕大部分的人類世界,土地可以買賣交易,蓋起樓房,房子裡什麼都「要有」。然而凡事佔有,也是焦慮,害怕失去,更是遺憾。若為求人生無憾,是該不斷地加,還是減到最少?回到家居,是要華奢精緻如豪宅宮殿,抑或身無長物的清窮四壁?兩極之間,捨下「必須要」,往「只需要」去想,輕重便清晰可見,再不用拚奪齊全,自在安適。

「寄蜉蝣於天地,渺蒼海之一粟」,多釋為生命短暫渺小,甚而追求禪悟,方生方死,隨生隨滅。而我,愛極人間百態,並不嚮往那遁化。生而為現代人,很難一走了之,有了鋼筋水泥,這棲居一撐百年,超越生命,一分鐘的決定,改變了一、二百年的建築和地貌。看江之無窮,懂生之須臾,往後百代,空間,是否多留點?

蜉蝣雖萬千,卻大不同,所託之夢,所盼之寓,亦各有所異。身處此生所托之海島,當濃烈風候、時間刻痕成為空間中可承受之重,生命才得以輕巧落定。是重如水泥,也要留著蜉蝣的輕盈。

面對永恆,是舉重,亦若輕。