column1 交界的設計

所有設計師在設計時都會考量空間與地景的關係吧!我在設計兩者關係時,著重的是「開放」。雖然我的手法還沒成熟到足以稱為「理論」(現在也還在摸索),不過這是我設計的基本心態。

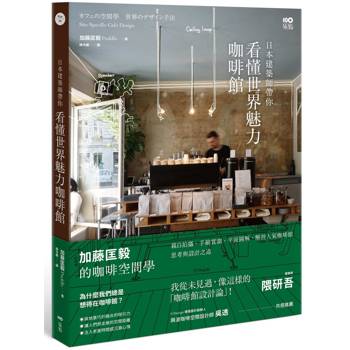

我在設計住宅或是其他建築也是採用相同手法,不過設計咖啡館時格外強調這個概念。與其分析咖啡館作為商業設施的模範店面該是什麼模樣,或是內部該如何裝潢,最重要的是不要分割外界與室內、道路與建築。這是因為我覺得咖啡館不只是提供咖啡或是小憩的地點,而是咖啡師與顧客、當地居民或是遠方訪客等各色人們,透過咖啡共享特殊體驗的空間,不受立場或所屬的族群、組織等限制。

這樣的手法,也就是讓人從外界感覺得到內部在做什麼,或是讓室內外融為一體,我稱之為「交界的設計」。

很幸運的是除了咖啡館,我還獲得許多建築與空間的設計機會,所以能在不同的案例中實踐「交界的設計」。「1. 向環境借景」介紹的「Dandelion Chocolate,Kamakura」就是其中一例。

「交界的設計」的首要步驟是發掘場地的特性,尤其判斷出「何者不能改變」格外重要。因此第一次探勘現場時,我總是提醒自已不能懷有偏見,必須以純粹的眼光觀察。

探勘「D a n d e l i o n C h o c o l a t e ,Kamakura」時,我很快便發現咖啡館前方是當地居民的生活動線,這是這個地方的特性,不能變更。我的腦海中也立刻浮現出完工的形象:咖啡館必須融入生活動線,成為當地居民生活的一部分……由於形象鮮明,設計起來也格外輕鬆。我在這裡嘗試設計作為交界的生活動線。完工數年之後,我感覺這裡逐漸出現眾人聚集暢談的光景。

另一方面,同時期完工的 Puddle 事務所,則令人期待透過「交界的設計」,打造出事務所新的理想模樣。

Puddle 事務所目前位於屋齡四十年的鋼構三層樓建築,事務所由這棟建築的一樓改建而成。事務所的所在地「神山町」位於代代木公園與澀谷站之間,與滿是小型商店的熱鬧商業區(俗稱「奧澀」)和寧靜的住宅區比鄰而居。這裡既是市中心,卻又鬧中取靜。事務所的基地正位於商業區前往住宅區的坡道上。

地主原本考慮拆除既有建築,建設新大樓。我當時正在找適合當事務所的物件,一眼便看上這塊基地的特性,於是直接跑去找地主商量,請他租給我。

我認為這裡應該打造成商業區與住宅區的交界,秉持這個概念設計事務所的入口。一樓原本是車庫,於是我利用車庫開口大的特性,設計玻璃落地窗的立面。會議室以及設有義式咖啡機的茶水間都安排在入口旁,從事務所前方經過時就能看得一清二楚。附近居民或是認識的人經過時,可以透過玻璃窗向對方打招呼。無論是視覺或感覺上,都和基地外的道路融為一體。埋首於設計工作時,總不免陷入自己的世界。然而在這裡只要一抬頭就能看到外界,體會到事務所也是社區的一部分。

雖然這個空間現在只有設計事務所的功能,希望將來能成為更開放的空間,甚至成為介於公私之間的場地。

我在設計時通常會注重空間的「開放」,因此對我來說「3. 與外界斷絕」是特別有趣的手法。咖啡館是一種商業設施,選擇「封閉」咖啡館空間是老闆與設計師的先見之明。現在網路普及,不需要向外界開放咖啡館來宣傳。倘若設計概念是向特定人士傳遞特定概念,或是希望提供特殊的空間體驗,斷絕與外界的接觸也是一種正確答案。我想從本書介紹的案例,就能感覺到這類設計執行不易。今後咖啡館的主流,應是要成為一座能夠結合地景與人的交流場域,身為設計師則必須持續學習,方能提出主流以外的交流方式。

Ch1. 咖啡館與環境

一間咖啡館之所以令人想要逗留,多半是因為「空間與地景結合」。例如欣賞得到美麗的景色或是在喧囂的都會提供行人小憩的角落,藉由提供不受外界影響或是不同於日常生活的空間,讓顧客在享用咖啡的瞬間感覺自己與空間融為一體,心靈平穩寧靜。

第一章一共收集十九個案例,介紹如何利用設計展現地景最大的魅力。我以下列三個觀點分析各個案例的設計手法。

1. 向環境借景

聚焦於自然環境或文化等所在地的背景,藉由設計強調這些背景。設計的手法包括借景雄偉的大自然,與周遭環境融為一體或是喚醒眾人注視當地原始文化或生活。

2. 模糊內外界線

室內外的界線朦朧或是近乎消失,例如積極引進外界空間或是在邊界設立緩衝區。

3. 與外界隔絕

這種咖啡廳的室內外空間毫無關聯,特徵是以物理性方式阻隔外界影響,強調內部空間,呈現獨自的世界觀。

所有設計師在設計時都會考量空間與地景的關係吧!我在設計兩者關係時,著重的是「開放」。雖然我的手法還沒成熟到足以稱為「理論」(現在也還在摸索),不過這是我設計的基本心態。

我在設計住宅或是其他建築也是採用相同手法,不過設計咖啡館時格外強調這個概念。與其分析咖啡館作為商業設施的模範店面該是什麼模樣,或是內部該如何裝潢,最重要的是不要分割外界與室內、道路與建築。這是因為我覺得咖啡館不只是提供咖啡或是小憩的地點,而是咖啡師與顧客、當地居民或是遠方訪客等各色人們,透過咖啡共享特殊體驗的空間,不受立場或所屬的族群、組織等限制。

這樣的手法,也就是讓人從外界感覺得到內部在做什麼,或是讓室內外融為一體,我稱之為「交界的設計」。

很幸運的是除了咖啡館,我還獲得許多建築與空間的設計機會,所以能在不同的案例中實踐「交界的設計」。「1. 向環境借景」介紹的「Dandelion Chocolate,Kamakura」就是其中一例。

「交界的設計」的首要步驟是發掘場地的特性,尤其判斷出「何者不能改變」格外重要。因此第一次探勘現場時,我總是提醒自已不能懷有偏見,必須以純粹的眼光觀察。

探勘「D a n d e l i o n C h o c o l a t e ,Kamakura」時,我很快便發現咖啡館前方是當地居民的生活動線,這是這個地方的特性,不能變更。我的腦海中也立刻浮現出完工的形象:咖啡館必須融入生活動線,成為當地居民生活的一部分……由於形象鮮明,設計起來也格外輕鬆。我在這裡嘗試設計作為交界的生活動線。完工數年之後,我感覺這裡逐漸出現眾人聚集暢談的光景。

另一方面,同時期完工的 Puddle 事務所,則令人期待透過「交界的設計」,打造出事務所新的理想模樣。

Puddle 事務所目前位於屋齡四十年的鋼構三層樓建築,事務所由這棟建築的一樓改建而成。事務所的所在地「神山町」位於代代木公園與澀谷站之間,與滿是小型商店的熱鬧商業區(俗稱「奧澀」)和寧靜的住宅區比鄰而居。這裡既是市中心,卻又鬧中取靜。事務所的基地正位於商業區前往住宅區的坡道上。

地主原本考慮拆除既有建築,建設新大樓。我當時正在找適合當事務所的物件,一眼便看上這塊基地的特性,於是直接跑去找地主商量,請他租給我。

我認為這裡應該打造成商業區與住宅區的交界,秉持這個概念設計事務所的入口。一樓原本是車庫,於是我利用車庫開口大的特性,設計玻璃落地窗的立面。會議室以及設有義式咖啡機的茶水間都安排在入口旁,從事務所前方經過時就能看得一清二楚。附近居民或是認識的人經過時,可以透過玻璃窗向對方打招呼。無論是視覺或感覺上,都和基地外的道路融為一體。埋首於設計工作時,總不免陷入自己的世界。然而在這裡只要一抬頭就能看到外界,體會到事務所也是社區的一部分。

雖然這個空間現在只有設計事務所的功能,希望將來能成為更開放的空間,甚至成為介於公私之間的場地。

我在設計時通常會注重空間的「開放」,因此對我來說「3. 與外界斷絕」是特別有趣的手法。咖啡館是一種商業設施,選擇「封閉」咖啡館空間是老闆與設計師的先見之明。現在網路普及,不需要向外界開放咖啡館來宣傳。倘若設計概念是向特定人士傳遞特定概念,或是希望提供特殊的空間體驗,斷絕與外界的接觸也是一種正確答案。我想從本書介紹的案例,就能感覺到這類設計執行不易。今後咖啡館的主流,應是要成為一座能夠結合地景與人的交流場域,身為設計師則必須持續學習,方能提出主流以外的交流方式。

Ch1. 咖啡館與環境

一間咖啡館之所以令人想要逗留,多半是因為「空間與地景結合」。例如欣賞得到美麗的景色或是在喧囂的都會提供行人小憩的角落,藉由提供不受外界影響或是不同於日常生活的空間,讓顧客在享用咖啡的瞬間感覺自己與空間融為一體,心靈平穩寧靜。

第一章一共收集十九個案例,介紹如何利用設計展現地景最大的魅力。我以下列三個觀點分析各個案例的設計手法。

1. 向環境借景

聚焦於自然環境或文化等所在地的背景,藉由設計強調這些背景。設計的手法包括借景雄偉的大自然,與周遭環境融為一體或是喚醒眾人注視當地原始文化或生活。

2. 模糊內外界線

室內外的界線朦朧或是近乎消失,例如積極引進外界空間或是在邊界設立緩衝區。

3. 與外界隔絕

這種咖啡廳的室內外空間毫無關聯,特徵是以物理性方式阻隔外界影響,強調內部空間,呈現獨自的世界觀。