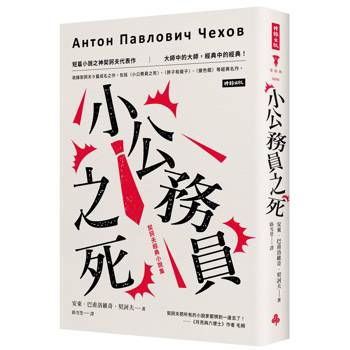

小公務員之死

在一個很好的晚上,一個同樣很好的庶務官伊萬·德米特里奇·切爾維亞科夫坐在劇院正廳的第二排,舉著望遠鏡看《格爾涅維勒的鐘》。他看著戲,心情非常好。可是突然間……在小說中經常有這個「可是突然間」。那些作者是對的:生活中充滿著意外!可是突然間,他的臉皺了起來,眼珠向上翻,呼吸停頓……他把望遠鏡從眼前拿開,弓起身子,然後……哈啾!!!您看到了,他打了個噴嚏。不管在哪裡,打噴嚏的人都不會挨罵。農民也打噴嚏,警察局局長也打噴嚏,甚至三品文官有時候也打噴嚏。大家都打噴嚏。切爾維亞科夫一點都沒感到難為情,他用手帕擦了擦嘴,然後,作為一個有禮貌的人,環顧四周,想看看自己的噴嚏是不是打擾了別人。可是這下子他不安起來。他看見坐在他前面,也就是正廳第一排的一個小老頭正用手套用力地擦他的禿頭和脖子,嘴裡在嘟囔著什麼。切爾維亞科夫認出這個老頭是交通部的文職將軍普里茲查洛夫。

「我把口水噴到他身上了!」切爾維亞科夫想,「他不是我的上司,是別的部門的,但還是不好。得道歉。」

切爾維亞科夫清清喉嚨,探身向前,在將軍耳邊小聲說:

「請原諒,大人,我打噴嚏時噴到您了……我不小心……」

「沒關係,沒關係……」

「看在上帝的分上,請原諒。我……我不是故意的!」

「嗐,請您坐回去吧!讓我看戲!」

切爾維亞科夫討了個沒趣,傻笑著,繼續看戲。他看著戲,可是已經沒有心情了。他開始感到焦慮不安。中場休息的時候,他靠近普里茲查洛夫,轉了半天,才鼓起勇氣囁嚅地說:

「我打噴嚏時噴到您了,大人……請原諒,……我……那個……不是……」

「哎呀,夠了……我已經忘了,您還沒完!」將軍不耐煩地撇了撇下嘴唇,說道。

「他說忘了,可是他眼神多凶啊,」切爾維亞科夫懷疑地看著將軍,「連話都不想說。應該跟他解釋,我完全是無意的……這是自然現象,否則他可能以為我想噴他口水呢。就算現在不這麼想,以後也會這麼想!……」

回到家,切爾維亞科夫跟妻子講了自己的失禮行為。他覺得妻子對這件事的態度太漫不經心了:她先是很害怕,但當她得知普里茲查洛夫是「別的部門的」,就放心了。

「不管怎麼樣,你還是去道個歉,」她說,「不然他會以為你在公共場所的舉止不得體。」

「說得對呀!我道歉了,可是他滿怪的……一句客氣話都沒說。不過,當時也沒時間多說。」

第二天切爾維亞科夫穿上新制服,理了髮,去找普里茲查洛夫解釋……他走進將軍的接待室,看到那裡有很多求見的人,將軍本人就在這些求見者之中,已經開始接待他們了。將軍問了幾個求見者的情況後,抬起眼看向切爾維亞科夫。

「您大概還記得,大人,昨天在『樂園』劇院,」庶務官開始報告,「我打了噴嚏,結果無意中噴到了您……請原……」

「這算個什麼事……天知道!您有什麼事?」將軍對下一個求見者說。

「連話都不想說!」切爾維亞科夫想道,他臉色發白,「這麼說是生氣了……不行,這事不能就這麼算了……我得跟他解釋……」(未完)

變色龍

警官奧楚蔑洛夫穿著新大衣,手裡拿著個小包包走過集市廣場。他的身後跟著個紅頭髮的警察,那警察抱著個筐子,裡面滿滿都是沒收來的醋栗。周圍很安靜……廣場上一個人也沒有……小鋪子和小酒館開著門,好像一些飢餓的嘴巴,沒精打采地望著上帝創造的世界。商鋪旁連個乞丐都沒有。

「怎麼,你咬人?你這該死的!」奧楚蔑洛夫忽然聽見有人嚷嚷,「大家,別放走牠!現在可不能讓牠咬人了!抓住牠!啊……啊!」

傳來狗的尖叫聲。奧楚蔑洛夫循聲望去,看到從商人畢楚金的木材場裡跑出一條狗,牠用三條腿蹦跳著,邊跑邊回頭看。一個人追出來,那人穿著漿過的花布襯衫和敞開的背心。他追上那狗,身子向前一探,撲倒在地,抓住了狗的後腿。再次傳來狗的尖叫聲和人的喊聲:「別放了牠!」小鋪子裡探出一張張睡眼惺忪的臉,木材場旁邊一下子聚起一群人,好像從地裡鑽出來的一樣。

「像是出事了,大人!」警察說。

奧楚蔑洛夫向左轉了四十五度,朝著人群走去。他看到那個穿著敞開背心的人站在木材場大門口,舉著自己的右手,讓大家看他流血的手指頭。他那半醉的臉上的表情彷彿在說:「我要扒了你的皮,壞蛋!」而那手指則像是一面勝利的旗幟。奧楚蔑洛夫認出這個人是金銀匠赫留金。這場紛亂的肇事者叉開前腿,渾身發抖地蹲在人群的中央:這是一條白色的獵狗小狗,臉尖尖的,背上有一塊黃斑。牠眼裡含著淚,目光裡充滿了懊喪和恐懼。

「這是怎麼回事?」奧楚蔑洛夫擠進人群,問道,「因為什麼?你舉著手指頭幹什麼?……誰在喊?」

「我好好走著路,大人,沒招誰沒惹誰……」赫留金對著拳頭咳嗽兩聲,開口說道,「我正跟米特里·米特里奇說買木材的事……這個壞蛋忽然無緣無故地咬了我的手指……請您原諒我,我是個做工的人……我做的是細工。叫他們賠,因為-我這個手指,可能一個星期都不能用了……這個,大人,連法律裡也沒說人受了畜生的害就得忍著……要是人人都被狗咬,那還不如不活了……」

「嗯!……好……」奧楚蔑洛夫清清嗓子,立起眉毛,嚴厲地說,「好……這是誰的狗?我不能隨便放過這件事。我要讓你們知道隨便放狗出來的後果!是該管管這些目無法紀的先生了!等到罰了這混蛋的錢,我就讓他知道把狗和別的畜生放出來會有什麼後果!我要給他點顏色瞧瞧!……葉爾德林,」警官對警察說,「你去打聽清楚,這是誰的狗,打個報告!這狗得打死,馬上!牠可能是條瘋狗……這是誰的狗,有人知道嗎?」

「這好像是日加洛夫將軍的狗。」人群裡有人說。

「日加洛夫將軍的?嗯!……幫我,葉爾德林,把大衣脫下來……太熱了!可能要下雨……我就是有一點不明白,牠怎麼能咬你呢?」奧楚蔑洛夫對赫留金說,「莫非牠碰得到你的手指?牠那麼小,你呢,看,這麼個大個子!你的手指頭大概是被釘子刺到了,然後就想出了一個敲竹槓的主意。你可……不是什麼好東西!我知道你們這種人,都是魔鬼!」(未完)

在一個很好的晚上,一個同樣很好的庶務官伊萬·德米特里奇·切爾維亞科夫坐在劇院正廳的第二排,舉著望遠鏡看《格爾涅維勒的鐘》。他看著戲,心情非常好。可是突然間……在小說中經常有這個「可是突然間」。那些作者是對的:生活中充滿著意外!可是突然間,他的臉皺了起來,眼珠向上翻,呼吸停頓……他把望遠鏡從眼前拿開,弓起身子,然後……哈啾!!!您看到了,他打了個噴嚏。不管在哪裡,打噴嚏的人都不會挨罵。農民也打噴嚏,警察局局長也打噴嚏,甚至三品文官有時候也打噴嚏。大家都打噴嚏。切爾維亞科夫一點都沒感到難為情,他用手帕擦了擦嘴,然後,作為一個有禮貌的人,環顧四周,想看看自己的噴嚏是不是打擾了別人。可是這下子他不安起來。他看見坐在他前面,也就是正廳第一排的一個小老頭正用手套用力地擦他的禿頭和脖子,嘴裡在嘟囔著什麼。切爾維亞科夫認出這個老頭是交通部的文職將軍普里茲查洛夫。

「我把口水噴到他身上了!」切爾維亞科夫想,「他不是我的上司,是別的部門的,但還是不好。得道歉。」

切爾維亞科夫清清喉嚨,探身向前,在將軍耳邊小聲說:

「請原諒,大人,我打噴嚏時噴到您了……我不小心……」

「沒關係,沒關係……」

「看在上帝的分上,請原諒。我……我不是故意的!」

「嗐,請您坐回去吧!讓我看戲!」

切爾維亞科夫討了個沒趣,傻笑著,繼續看戲。他看著戲,可是已經沒有心情了。他開始感到焦慮不安。中場休息的時候,他靠近普里茲查洛夫,轉了半天,才鼓起勇氣囁嚅地說:

「我打噴嚏時噴到您了,大人……請原諒,……我……那個……不是……」

「哎呀,夠了……我已經忘了,您還沒完!」將軍不耐煩地撇了撇下嘴唇,說道。

「他說忘了,可是他眼神多凶啊,」切爾維亞科夫懷疑地看著將軍,「連話都不想說。應該跟他解釋,我完全是無意的……這是自然現象,否則他可能以為我想噴他口水呢。就算現在不這麼想,以後也會這麼想!……」

回到家,切爾維亞科夫跟妻子講了自己的失禮行為。他覺得妻子對這件事的態度太漫不經心了:她先是很害怕,但當她得知普里茲查洛夫是「別的部門的」,就放心了。

「不管怎麼樣,你還是去道個歉,」她說,「不然他會以為你在公共場所的舉止不得體。」

「說得對呀!我道歉了,可是他滿怪的……一句客氣話都沒說。不過,當時也沒時間多說。」

第二天切爾維亞科夫穿上新制服,理了髮,去找普里茲查洛夫解釋……他走進將軍的接待室,看到那裡有很多求見的人,將軍本人就在這些求見者之中,已經開始接待他們了。將軍問了幾個求見者的情況後,抬起眼看向切爾維亞科夫。

「您大概還記得,大人,昨天在『樂園』劇院,」庶務官開始報告,「我打了噴嚏,結果無意中噴到了您……請原……」

「這算個什麼事……天知道!您有什麼事?」將軍對下一個求見者說。

「連話都不想說!」切爾維亞科夫想道,他臉色發白,「這麼說是生氣了……不行,這事不能就這麼算了……我得跟他解釋……」(未完)

變色龍

警官奧楚蔑洛夫穿著新大衣,手裡拿著個小包包走過集市廣場。他的身後跟著個紅頭髮的警察,那警察抱著個筐子,裡面滿滿都是沒收來的醋栗。周圍很安靜……廣場上一個人也沒有……小鋪子和小酒館開著門,好像一些飢餓的嘴巴,沒精打采地望著上帝創造的世界。商鋪旁連個乞丐都沒有。

「怎麼,你咬人?你這該死的!」奧楚蔑洛夫忽然聽見有人嚷嚷,「大家,別放走牠!現在可不能讓牠咬人了!抓住牠!啊……啊!」

傳來狗的尖叫聲。奧楚蔑洛夫循聲望去,看到從商人畢楚金的木材場裡跑出一條狗,牠用三條腿蹦跳著,邊跑邊回頭看。一個人追出來,那人穿著漿過的花布襯衫和敞開的背心。他追上那狗,身子向前一探,撲倒在地,抓住了狗的後腿。再次傳來狗的尖叫聲和人的喊聲:「別放了牠!」小鋪子裡探出一張張睡眼惺忪的臉,木材場旁邊一下子聚起一群人,好像從地裡鑽出來的一樣。

「像是出事了,大人!」警察說。

奧楚蔑洛夫向左轉了四十五度,朝著人群走去。他看到那個穿著敞開背心的人站在木材場大門口,舉著自己的右手,讓大家看他流血的手指頭。他那半醉的臉上的表情彷彿在說:「我要扒了你的皮,壞蛋!」而那手指則像是一面勝利的旗幟。奧楚蔑洛夫認出這個人是金銀匠赫留金。這場紛亂的肇事者叉開前腿,渾身發抖地蹲在人群的中央:這是一條白色的獵狗小狗,臉尖尖的,背上有一塊黃斑。牠眼裡含著淚,目光裡充滿了懊喪和恐懼。

「這是怎麼回事?」奧楚蔑洛夫擠進人群,問道,「因為什麼?你舉著手指頭幹什麼?……誰在喊?」

「我好好走著路,大人,沒招誰沒惹誰……」赫留金對著拳頭咳嗽兩聲,開口說道,「我正跟米特里·米特里奇說買木材的事……這個壞蛋忽然無緣無故地咬了我的手指……請您原諒我,我是個做工的人……我做的是細工。叫他們賠,因為-我這個手指,可能一個星期都不能用了……這個,大人,連法律裡也沒說人受了畜生的害就得忍著……要是人人都被狗咬,那還不如不活了……」

「嗯!……好……」奧楚蔑洛夫清清嗓子,立起眉毛,嚴厲地說,「好……這是誰的狗?我不能隨便放過這件事。我要讓你們知道隨便放狗出來的後果!是該管管這些目無法紀的先生了!等到罰了這混蛋的錢,我就讓他知道把狗和別的畜生放出來會有什麼後果!我要給他點顏色瞧瞧!……葉爾德林,」警官對警察說,「你去打聽清楚,這是誰的狗,打個報告!這狗得打死,馬上!牠可能是條瘋狗……這是誰的狗,有人知道嗎?」

「這好像是日加洛夫將軍的狗。」人群裡有人說。

「日加洛夫將軍的?嗯!……幫我,葉爾德林,把大衣脫下來……太熱了!可能要下雨……我就是有一點不明白,牠怎麼能咬你呢?」奧楚蔑洛夫對赫留金說,「莫非牠碰得到你的手指?牠那麼小,你呢,看,這麼個大個子!你的手指頭大概是被釘子刺到了,然後就想出了一個敲竹槓的主意。你可……不是什麼好東西!我知道你們這種人,都是魔鬼!」(未完)