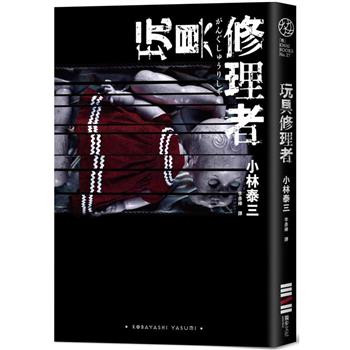

玩具修理者

白天的時候,她總是戴著墨鏡。

「妳為什麼老是戴著墨鏡?」

我忍不住鼓起了勇氣問道。

「我並沒有每次都戴。晚上跟你見面的時候,我可沒有戴墨鏡。」

現在的時間已經是晚上七點,但因為夏天的太陽下山得遲,此時耀眼的陽光依然透入了兩人身處的咖啡廳內。包含我們兩人在內,店內的客人只有五人。以這個時間而言,這樣的客人數量算是相當冷清。

「白天妳總是戴著墨鏡,從來沒有一次例外。偶而妳在晚上也會戴墨鏡,但是相反的情況……也就是白天拿掉墨鏡的情況,一次也不曾發生過。」

「我曾經遭遇過一場意外。」

就在這時,女服務生剛好走過來問我們要點什麼,打斷了我們的對話。我點了冰咖啡,而她竟然在這種盛夏點了熱奶茶。

等到女服務生走遠,聽不見我們的對話聲時,我才接續了剛剛的話題。

「咦?意外?妳是說一場意外嗎?」

「對,一場意外。」

「我從來不知道妳遭遇過意外……妳怎麼沒跟我提過?」

「因為你沒問,所以我沒說。反正不是什麼大不了的意外。」

我心裡不禁有些狐疑。為了隱藏意外造成的傷痕而戴上墨鏡,這聽起來是合情合理的事情,但為什麼只在白天才戴?如果是基於個人穿著偏好、眼睛疾病或視覺過敏等理由,只在白天戴墨鏡還可以理解。如果是為了隱藏傷痕,照理來說晚上應該也會一直戴著才對。當然有些傷痕可能白天看得很清楚,到了晚上就會變得不明顯,但是過去我有好幾次在晚上近距離看她的臉,從來不曾察覺她的臉上有什麼傷痕。

「什麼時候發生的?」

「大概在我七、八歲的時候……不,或許更小一點。」

「爸爸、媽媽也沒跟我提過這件事。難道這是一個祕密?你們是故意瞞著我?」

「這不是什麼祕密。他們沒告訴你,是因為他們也不知道……不,或許算是一個祕密吧。因為我從來不曾告訴任何人。」

「為什麼不說?」

長大之後依然必須戴著墨鏡,可見得她當初受的傷一定不輕,父母沒有理由會被蒙在鼓裡。那到底是什麼樣的意外,一定要問個清楚才行。

「就算說了,也沒有人會相信。」

「妳不說,怎麼知道別人不相信?」

她凝視著我,半晌後似乎終於下定了決心。

「小時候,附近鄰居有個玩具修理者。」

「玩具修理者?妳指的是修理玩具的人嗎?」

「對,住在附近的孩子常會拿壞掉的玩具去給那個人修。不管是什麼樣的玩具,都能修得好。」

「原來還有這種生意。」

「不是生意,那個人沒收錢。」

「免費幫忙修玩具?真是個怪人。這個玩具修理者,跟妳遇上的意外有什麼關係?」

「你別一直插嘴。」她有些不悅地說道:「要是你再插嘴,我就不說了。」

「好啦,妳繼續說,我不會再插嘴了,我的意思是盡量不會。但如果真的有想問的問題,應該還是可以問吧?」

「偶爾問一句是無所謂……我剛剛說到哪裡了?」

「妳才剛說到有個玩具修理者……這麼叫也怪怪的,那個人沒有名字?」

「優古索托赫托夫。」

她說道。如果這是本名的話,這表示那個人不是日本人。但這聽起來也不像是美國人、英國人甚至是中國人的名字。

「俄國人?」

「我也不知道,但應該不是。而且這到底是不是那個人的名字,我也搞不清楚。」

「什麼意思?」

「這不是我親耳聽到的,是有個孩子……那時候年紀比我還小的孩子,他聽見那個人在修理玩具的時候,嘴裡大聲喊著『優古索托赫托夫』。不過有另外一個孩子堅持他聽到的是『苦托休魯休』,而我自己聽到的是『奴娃愛爾利特赫提普』。」

「只是聽那個人這樣喊,怎麼知道是不是名字?或許那是個外國人,說了一些外國話,小孩子聽不懂。」

「或許吧,但那一點也不重要。而且玩具修理者平常和孩子們說話的時候,說的是日語。」

「真是讓人摸不著頭緒,這男的到底是什麼來歷?」

「咦?我可沒說玩具修理者是男的。」

「咦?難道是個女人?」

「我也搞不太清楚。」

「等等、等等……」我越聽越是感到荒唐可笑。「妳的意思是說,這個免費幫孩子們修理玩具的人,名字不知道是『優古索托赫托夫』,還是『苦托休魯休』,國籍和性別都不詳?」

「對,而且年齡也不詳。」

「那是因為妳當時還是孩子吧?在大人的眼裡,要看出一個人的性別及年齡應該不難。」

「或許吧,現在也沒有辦法證明當時我看人的眼力是高還是低。」

「那個『優古索托赫托夫』看起來是個什麼樣的人?」

「五官沒有什麼特徵,看不出性別、年齡及人種。頭髮的顏色看起來像是把幼稚園的孩子用的那種蠟筆全部塗在同一張圖畫紙上,衣服看起來也像是用各種布塊拼湊成的,而且拼湊得非常糟,完全沒有協調感可言,甚至就連下半身穿的是裙子還是褲子都看不出來。不,搞不好那不是衣服,只是把一堆布塊包在身上。從布塊裡露出來的部分……也就是那個人的手、腳跟臉,總是泛著油光,看起來相當油膩。那個人不太愛說話,孩子們拿壞掉的玩具去給他修,也頂多只會交談兩、三句話。但是玩具一定能修好。」

「那個人的店舖長什麼樣子?」

「沒有店鋪,我們都是直接把壞掉的玩具拿到玩具修理者的家裡。啊,我們以為那是玩具修理者的家,但搞不好根本不是。那只是一間小屋子,夾在兩棟空屋的中間。而且那間小屋子的牆壁是用數不清的石塊堆積起來的,那些石塊有大有小,顏色和形狀都不相同,小的像米粒,大的差不多像大人的頭。那些大大小小的石塊簡直像工藝品一樣緊密貼合在一起,從遠處看像是一座小小的石頭山,走近才看得出是一間小屋子。」

「聽起來就只是個遊民。」

「孩子們只要有玩具壞掉了,都會拿去給玩具修理者幫忙修理。新的玩具、舊的玩具、簡單的玩具、複雜的玩具……陀螺、風箏、竹蜻蜓、水槍、機器人、遙控車、電視遊樂器、遊樂器的軟體……只要是壞掉的玩具,那個人都有辦法修好。」

「不可能全部都修得好吧?」

「不,全部都修好了。就算是像遊戲卡匣那種複雜的玩具,也難不倒那個人。」

我心想,遊戲卡匣什麼的,應該只是換了電池而已吧。說穿了,什麼遊戲修理者,不過只是個有雙巧手的怪人,不是什麼值得大驚小怪的人物。

「找玩具修理者修理玩具的事情,孩子們絕對不會告訴大人。因為一旦讓大人知道玩具壞掉了,一定會遭到責罵。幸好有玩具修理者,讓我們這些孩子感到很安心。不管是再怎麼昂貴的玩具壞掉了,都不必告訴大人,也不必拿自己的零用錢將玩具送修。」

此時女服務生送上了冰咖啡及熱奶茶。等待女服務生離去的沉默期間,我們察覺太陽已經下山了。她微微一笑,以雙手緩緩摘下了墨鏡,露出了一如往昔的美麗雙眸。

「好吧……」我一邊撕開吸管的袋子,一邊問道:「什麼時候才會進入意外的部分?」

「什麼嘛!」她睜大了雙眼,瞪著我說道:「是你一直插嘴,才害我說了這麼多有的沒的。你明明說好不插嘴,卻還是問了一堆問題!」

「抱歉、抱歉。但我越聽越是覺得古怪。那個人修理玩具的過程,有人親眼看見嗎?」

「玩具修理者會先把壞掉的玩具徹底拆開。所有的螺絲都拆下來,原本以黏著劑黏住的部分也會全部分開。有時他會一次修理兩樣以上的玩具,這種情況他一樣會先把所有的零件拆開,接著他會看著那幾十個、幾百個零件,笑嘻嘻地大聲喊叫。」

「大聲喊叫?『優古索托赫托夫』?」

「嗯,有時會發出其他的聲音。接著他會把零件一個個拿起來,組裝好了一個玩具之後,再組裝第二個。」

「這麼做零件不是會混在一起?」

「混在一起也沒關係。他修好的玩具就是能動。」

「這太扯了!」我不屑地說道。「算了,別再說玩具修理者的事了,我想聽意外是怎麼發生的。」

白天的時候,她總是戴著墨鏡。

「妳為什麼老是戴著墨鏡?」

我忍不住鼓起了勇氣問道。

「我並沒有每次都戴。晚上跟你見面的時候,我可沒有戴墨鏡。」

現在的時間已經是晚上七點,但因為夏天的太陽下山得遲,此時耀眼的陽光依然透入了兩人身處的咖啡廳內。包含我們兩人在內,店內的客人只有五人。以這個時間而言,這樣的客人數量算是相當冷清。

「白天妳總是戴著墨鏡,從來沒有一次例外。偶而妳在晚上也會戴墨鏡,但是相反的情況……也就是白天拿掉墨鏡的情況,一次也不曾發生過。」

「我曾經遭遇過一場意外。」

就在這時,女服務生剛好走過來問我們要點什麼,打斷了我們的對話。我點了冰咖啡,而她竟然在這種盛夏點了熱奶茶。

等到女服務生走遠,聽不見我們的對話聲時,我才接續了剛剛的話題。

「咦?意外?妳是說一場意外嗎?」

「對,一場意外。」

「我從來不知道妳遭遇過意外……妳怎麼沒跟我提過?」

「因為你沒問,所以我沒說。反正不是什麼大不了的意外。」

我心裡不禁有些狐疑。為了隱藏意外造成的傷痕而戴上墨鏡,這聽起來是合情合理的事情,但為什麼只在白天才戴?如果是基於個人穿著偏好、眼睛疾病或視覺過敏等理由,只在白天戴墨鏡還可以理解。如果是為了隱藏傷痕,照理來說晚上應該也會一直戴著才對。當然有些傷痕可能白天看得很清楚,到了晚上就會變得不明顯,但是過去我有好幾次在晚上近距離看她的臉,從來不曾察覺她的臉上有什麼傷痕。

「什麼時候發生的?」

「大概在我七、八歲的時候……不,或許更小一點。」

「爸爸、媽媽也沒跟我提過這件事。難道這是一個祕密?你們是故意瞞著我?」

「這不是什麼祕密。他們沒告訴你,是因為他們也不知道……不,或許算是一個祕密吧。因為我從來不曾告訴任何人。」

「為什麼不說?」

長大之後依然必須戴著墨鏡,可見得她當初受的傷一定不輕,父母沒有理由會被蒙在鼓裡。那到底是什麼樣的意外,一定要問個清楚才行。

「就算說了,也沒有人會相信。」

「妳不說,怎麼知道別人不相信?」

她凝視著我,半晌後似乎終於下定了決心。

「小時候,附近鄰居有個玩具修理者。」

「玩具修理者?妳指的是修理玩具的人嗎?」

「對,住在附近的孩子常會拿壞掉的玩具去給那個人修。不管是什麼樣的玩具,都能修得好。」

「原來還有這種生意。」

「不是生意,那個人沒收錢。」

「免費幫忙修玩具?真是個怪人。這個玩具修理者,跟妳遇上的意外有什麼關係?」

「你別一直插嘴。」她有些不悅地說道:「要是你再插嘴,我就不說了。」

「好啦,妳繼續說,我不會再插嘴了,我的意思是盡量不會。但如果真的有想問的問題,應該還是可以問吧?」

「偶爾問一句是無所謂……我剛剛說到哪裡了?」

「妳才剛說到有個玩具修理者……這麼叫也怪怪的,那個人沒有名字?」

「優古索托赫托夫。」

她說道。如果這是本名的話,這表示那個人不是日本人。但這聽起來也不像是美國人、英國人甚至是中國人的名字。

「俄國人?」

「我也不知道,但應該不是。而且這到底是不是那個人的名字,我也搞不清楚。」

「什麼意思?」

「這不是我親耳聽到的,是有個孩子……那時候年紀比我還小的孩子,他聽見那個人在修理玩具的時候,嘴裡大聲喊著『優古索托赫托夫』。不過有另外一個孩子堅持他聽到的是『苦托休魯休』,而我自己聽到的是『奴娃愛爾利特赫提普』。」

「只是聽那個人這樣喊,怎麼知道是不是名字?或許那是個外國人,說了一些外國話,小孩子聽不懂。」

「或許吧,但那一點也不重要。而且玩具修理者平常和孩子們說話的時候,說的是日語。」

「真是讓人摸不著頭緒,這男的到底是什麼來歷?」

「咦?我可沒說玩具修理者是男的。」

「咦?難道是個女人?」

「我也搞不太清楚。」

「等等、等等……」我越聽越是感到荒唐可笑。「妳的意思是說,這個免費幫孩子們修理玩具的人,名字不知道是『優古索托赫托夫』,還是『苦托休魯休』,國籍和性別都不詳?」

「對,而且年齡也不詳。」

「那是因為妳當時還是孩子吧?在大人的眼裡,要看出一個人的性別及年齡應該不難。」

「或許吧,現在也沒有辦法證明當時我看人的眼力是高還是低。」

「那個『優古索托赫托夫』看起來是個什麼樣的人?」

「五官沒有什麼特徵,看不出性別、年齡及人種。頭髮的顏色看起來像是把幼稚園的孩子用的那種蠟筆全部塗在同一張圖畫紙上,衣服看起來也像是用各種布塊拼湊成的,而且拼湊得非常糟,完全沒有協調感可言,甚至就連下半身穿的是裙子還是褲子都看不出來。不,搞不好那不是衣服,只是把一堆布塊包在身上。從布塊裡露出來的部分……也就是那個人的手、腳跟臉,總是泛著油光,看起來相當油膩。那個人不太愛說話,孩子們拿壞掉的玩具去給他修,也頂多只會交談兩、三句話。但是玩具一定能修好。」

「那個人的店舖長什麼樣子?」

「沒有店鋪,我們都是直接把壞掉的玩具拿到玩具修理者的家裡。啊,我們以為那是玩具修理者的家,但搞不好根本不是。那只是一間小屋子,夾在兩棟空屋的中間。而且那間小屋子的牆壁是用數不清的石塊堆積起來的,那些石塊有大有小,顏色和形狀都不相同,小的像米粒,大的差不多像大人的頭。那些大大小小的石塊簡直像工藝品一樣緊密貼合在一起,從遠處看像是一座小小的石頭山,走近才看得出是一間小屋子。」

「聽起來就只是個遊民。」

「孩子們只要有玩具壞掉了,都會拿去給玩具修理者幫忙修理。新的玩具、舊的玩具、簡單的玩具、複雜的玩具……陀螺、風箏、竹蜻蜓、水槍、機器人、遙控車、電視遊樂器、遊樂器的軟體……只要是壞掉的玩具,那個人都有辦法修好。」

「不可能全部都修得好吧?」

「不,全部都修好了。就算是像遊戲卡匣那種複雜的玩具,也難不倒那個人。」

我心想,遊戲卡匣什麼的,應該只是換了電池而已吧。說穿了,什麼遊戲修理者,不過只是個有雙巧手的怪人,不是什麼值得大驚小怪的人物。

「找玩具修理者修理玩具的事情,孩子們絕對不會告訴大人。因為一旦讓大人知道玩具壞掉了,一定會遭到責罵。幸好有玩具修理者,讓我們這些孩子感到很安心。不管是再怎麼昂貴的玩具壞掉了,都不必告訴大人,也不必拿自己的零用錢將玩具送修。」

此時女服務生送上了冰咖啡及熱奶茶。等待女服務生離去的沉默期間,我們察覺太陽已經下山了。她微微一笑,以雙手緩緩摘下了墨鏡,露出了一如往昔的美麗雙眸。

「好吧……」我一邊撕開吸管的袋子,一邊問道:「什麼時候才會進入意外的部分?」

「什麼嘛!」她睜大了雙眼,瞪著我說道:「是你一直插嘴,才害我說了這麼多有的沒的。你明明說好不插嘴,卻還是問了一堆問題!」

「抱歉、抱歉。但我越聽越是覺得古怪。那個人修理玩具的過程,有人親眼看見嗎?」

「玩具修理者會先把壞掉的玩具徹底拆開。所有的螺絲都拆下來,原本以黏著劑黏住的部分也會全部分開。有時他會一次修理兩樣以上的玩具,這種情況他一樣會先把所有的零件拆開,接著他會看著那幾十個、幾百個零件,笑嘻嘻地大聲喊叫。」

「大聲喊叫?『優古索托赫托夫』?」

「嗯,有時會發出其他的聲音。接著他會把零件一個個拿起來,組裝好了一個玩具之後,再組裝第二個。」

「這麼做零件不是會混在一起?」

「混在一起也沒關係。他修好的玩具就是能動。」

「這太扯了!」我不屑地說道。「算了,別再說玩具修理者的事了,我想聽意外是怎麼發生的。」