黎明前的黑暗

2020年,高雄鳳山高中畢業的林姓考生考上清華大學。看似平常的他其實不是普通考生,是急性淋巴性白血病的患者,經過了高雄長庚醫院兒童血液腫瘤科三年多的系列治療及追蹤,不但沒有被病魔打倒,還進了喜歡的學校,如願成為大學新鮮人,展開新的人生。

但如果時光倒轉,退回到1950 年代,故事可能不會如此快樂的展開。1950年代的某一天,台大醫院裡有兩位年輕患者,兩位罹患的都是白血病。

其中一位在大學畢業,成為社會新鮮人後不久就發病,雖經治療獲得緩解,但六個月後又復發,因高燒出血再度入院,隨即併發腦膜炎而昏迷,昏迷中仍垂死掙扎,對空中盲目揮拳,一拳把醫生擊得頭昏眼花。不幸的是,最終仍是搶救無效,宣告死亡。

另一位是農家子弟,由叔叔陪同就診,診斷後發現是白血病,從醫生那裡知道此病之難纏與棘手,且預後不良。叔叔跟姪子坦白而沉重的說:

醫師告訴我,你這個毛病不是簡單的病,不得不作萬一的打算。我們原是北部的人遷移到南部定居,假如你死後留在故鄉的台北,並無不可,但叔叔不能常來看你,不如看開點跟叔叔回南部的家,好嗎?

出乎意料,衰弱的病人毫無抗拒,順從的點點頭。

那一天,不向病魔低頭極力奮戰的社會新鮮人走了,不戰而束手向死神投降的農家子弟也離開了。主治醫師無力挽回,失去了兩位病人,面對突然空出的兩張病床,醫師無心午餐,在飯桌前激動的哭了,面對妻子的關心,只低聲喃喃:「輸了、輸了。」

那種在病魔面前敗北的挫折,讓醫師在二十餘年後回憶起來,仍能感受到無法癒合的痛。然而,當年醫師雖然因無力挽回病人而心痛,卻不曾氣餒,且毫不退縮,誓言要與血液惡疾肉搏戰鬥,直到人類能控制它為止。

這位充滿感情,又意志堅定的醫師,即是開創台灣第一個血液科的劉禎輝。

1944年,劉禎輝自台北帝國大學醫學部畢業後,即進入桂重鴻教授主持的第二內科擔任助手。當時帝大的內科有三個講座,分別以風土病、結核病及消化系統為研究主題,第一內科研究各種熱帶傳染病,第二內科研究胸腔疾病,第三內科負責消化系統的疾病,三個內科都有自己獨立的研究室、門診與病房。

當時有做血液研究的,並不是劉禎輝所屬的第二內科,而是小田俊郎教授指導的第一內科,而且偏重在熱帶風土病的血液學檢查,內容與今日血液學的重點並不相同。

戰後日本教授紛紛離台,台灣時局動蕩不安,台大醫院的醫師也有許多遭到牽連,醫院內部人事完全陷入混亂。1949年1月上任的台大校長傅斯年曾說,在台大的時間,有一半放在醫院的事情上,因為麻煩最多。傅斯年在1950年指示整併原來的三大內科,於是由台大醫院院長魏火曜以及台大醫學院院長杜聰明出面,請來時任省立新竹醫院院長蔡錫琴教授,擔任合併後的內科主任。蔡教授認為,在行政上雖然三個內科合併為一,可以只由一位內科主任來主持,但在教學、研究與診療方面,必須分為各個次專科,這個空前的創舉,開啟了台灣醫界次專科的先河。

傅斯年不僅整頓疊床架屋的院內組織、合併內科,也引進美國醫院慣例,實施住院醫師制度。當時劉禎輝已經從台大醫學院畢業快六年,且自1944年即進入台大醫院專門研究胸腔疾病的第二內科,早已歷經助手、助理、助教等職位。於是經過考核與評選後,於1950年成為台大醫院的第一屆總住院醫師,並且是內科合併後的三位總醫師之一。

1951年,劉禎輝剛當完一年的總住院醫師,此時與他同樣出身第二內科的前輩楊思標,已在美國完成胸腔內科研習回到台大醫院。楊思標隨即升任講師,並成為了台大內科胸腔組主任。

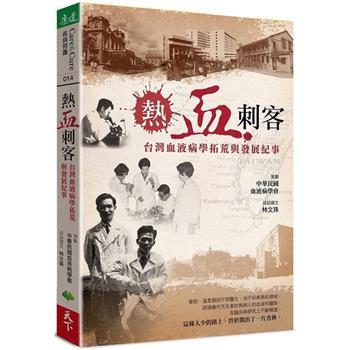

對劉禎輝而言,自己原本投身著重研究胸腔疾病的第二內科,但既然胸腔已經有前輩楊思標負責,自己就應該前去探索內科中其他仍待開發的領域,於是在1951年升任講師後,劉禎輝選擇專攻血液醫學,在台大醫院創立血液科。

這不僅是台大醫院建院以來第一個真正的血液專科,也是全台灣第一個血液科,雖然並沒有真正掛出「血液科」的招牌,但的確專門在治療罹患血液疾病的病人,因此劉禎輝絕對可以說是台灣血液醫學領域的拓荒者。

為骨髓捐贈合法化奮鬥十年

1992年3月,正在美國愛荷華大學攻讀博士的溫文玲,因為要備孕而去做健康檢查,她原有B 型肝炎,想請教醫師可不可以懷孕。首次回診時,醫師跟她說一切沒事,可以準備懷孕。當天溫文玲還回家慶生,卻在慶生會上接到醫院的電話,跟她說了一個晴天霹靂的消息:「你得血癌了,麻煩過來抽骨髓做檢查。」結果溫文玲的白血球數目不正常的高,正常人是三千到一萬,她高達九萬五千多,醫生證實她得到了慢性骨髓性白血病,要盡早進行骨髓移植,才有存活的希望。

溫文玲的醫生告訴她,台灣在血液方面有一位很厲害的醫生,可以請她在台的親人去醫生那裡驗驗看,骨髓是不是適配。於是溫文玲的家人找到這位美國醫生口中很厲害的陳耀昌醫師,帶著美國醫生給的信與資料,告知原委與來意,結果一驗之下,雖然在台的兩個姊妹HLA 一樣,但所有家人,包括父母、四個弟妹的HLA 都跟溫文玲不合。

溫家人自費檢驗骨髓,得到了失望的結果,但不想把這個失望擴大,於是妹妹溫文華跟陳耀昌醫師說:「好可惜啊!我們不能捐給姊姊,是不是可以捐給跟她同樣命運的人?」

多年來,陳耀昌見過很多為親人來驗骨髓的人,但驗完後發現與親人不適配,轉而提議要捐骨髓的並不多。他馬上請溫文華留下,跟她說明血液科相關醫師已經為骨髓捐贈這個問題努力很久,自己也招募了一群志工,希望呼籲台灣成立骨髓庫,但首先最重要的是要推動修正「器官移植條例」,突破骨髓捐贈限於三等親的法規。

陳耀昌坦白的跟溫文華說,台灣需要像你們這樣的人投入,不知道你們有沒有時間,願不願意加入。從此溫家人全都成了推動台灣骨髓庫的志工,跟著陳耀昌醫師,看有什麼可以做的事。

同時在美國,因為溫文玲與家人的HLA 不合,由家人捐贈骨髓的希望已經破滅,在美國骨髓庫中也找不到相配的,醫院主動與校方聯絡,由當地台灣留學生為她勸募骨髓,透過媒體發起「把愛永遠存在異國」的呼籲,希望在美華人能踴躍抽血驗髓,為溫文玲找到合適的捐贈者。

愛荷華的台灣留學生幾乎全體動員,在1992年7月8日第一場捐贈說明會就吸引了275人前來測試,且因參加者過於踴躍而使活動連辦兩日,最後共有350人進行測試。當時整個愛荷華,尤其是中國餐館、東方食品行,都貼滿了溫文玲的海報。台灣同鄉的熱情感動了當地居民,即使不同族裔間找到相符骨髓的機會渺茫,他們仍挽起袖子,奔相走告,當地媒體也不斷報導,整個大學城為了挽救一個他們完全不相識的生命而幾乎熱血沸騰。

而且活動一波又一波,由愛荷華持續向外擴展。當時在美國進行這種抽血檢查,一個人就要約台幣5,300元,單單頭兩日的活動就要花費台幣185萬左右,而這些錢均由美國政府補貼。異鄉遊子,只是普通留學生的溫文玲感受到了人間至愛,從素不相識的人踴躍抽血驗髓,到政府為一切買單,溫文玲覺得自己雖然不幸患病,但卻幸運的接收到許多人的幫助,連大提琴家馬友友剛好在附近有音樂會,也為溫文玲發聲,並在溫文玲舉辦的活動上與她合奏,希望她的事件更受關注。溫文玲發現,這個世界上識與不識者,都為她的生命奔走,自己是受愛所包圍。

在某次訪問中,有當地記者問溫文玲,骨髓能否配對與種族高度相關,為什麼不回自己的家鄉找骨髓?溫文玲表示因為法規不許非親屬骨髓移植,而且台灣沒有骨髓庫,無法進行配對。記者大驚,怎麼可能!台灣這麼有錢⋯⋯溫文玲想到自己在美國可以呼籲大家來捐髓,更可以與世界各地的骨髓庫配對,但家鄉台灣的病友卻不可能有這樣的機會,非親屬間的骨髓捐贈竟是非法的。

妹妹溫文華之前就跟姊姊溫文玲說過,台灣目前的阻礙就在修法,沒有修法一切免談。溫文玲本來只是為了自己的病情向外請求,在承受無數陌生人的幫助後,她決定回到台灣,為家鄉的病友出一點力,期盼故鄉的患者也能受到她在異地領受的照顧,更希望台灣也能成為人人為生命奮戰,充滿愛的地方。