晚餐只吃了雞皮,沒問題?

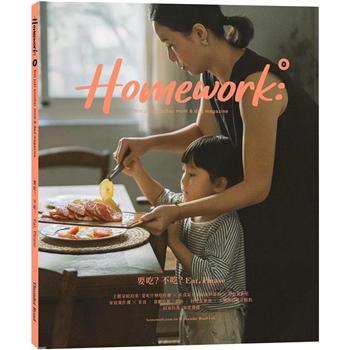

川川吃得很好,所謂的好,並不是把盤子裡的菜都吃光光,而是可以選擇餐盤裡要吃什麼,要吃多少,擁有自主權的川川,吃飯時散發出一種悠悠的自由感。芝羚看他每個階段都有特別喜愛的食物, 並且一直在變化,「有一陣子特別愛蘆筍,這樣纖維多的蔬菜,川川總能慢慢咀嚼吃光光。」最近則是特別喜歡雞皮,晚餐時將烤雞上的雞皮剝下吃光,就決定要離席。

而芝羚和橘sir從來不會因此生氣地要他坐回來吃乾淨,而是在詢問確認他吃飽之後,就協助他下椅,脫掉吃滿食物的上衣,用那件衣服擦擦嘴巴的油膩,再抱去飯桌旁的洗手檯沖洗乾淨,然後,放生,隨他要去哪裡,爸媽繼續沒吃完的晚餐。「這樣會肚子餓嗎?」面對他人的疑問,橘sir回應:「我也會在意他整天都只吃蘋果、喝牛奶可以嗎?只是這樣心理壓力也會有點大,但川川他自己並沒有壓力,那這就是我們自己的問題啊。不能把壓力倒在他身上,就會覺得自己壓力很大。」

只吃喜歡的食物就飽了,川川的生長曲線有段時間都是吊車尾的。芝羚當然會擔心,但看他活蹦亂跳地,對喜歡的食物有旺盛的食慾,令她轉念思考,與其急於追上數值,不如珍視屬於川川的「成長表徵」,像是,小腿肌比同齡小孩還要發達、會為同桌的客人分餐盤、樂於教導別人他會的事……等。體悟到每個人都有其獨特性,成長過程當然也有不一樣的表現,芝羚更觀察到:「我心情好,川也會很開心。」她想與其擔心,更是要為他每個細膩的變化喜悅,而她的喜悅就是對川川的鼓勵。

對於偏愛,川川有相當大的執著,如同他看車車的影片,同一部可以觀看好幾十遍,都不會厭倦,蘋果吃到去廚房要續盤,想喝牛奶的慾望令他自己翻櫥櫃拿杯子,開冰箱拿牛奶要倒。即便橘sir對於川川一周就要喝掉三瓶家庭號牛奶相當無奈,也表示關於營養均衡的比例以及三餐的概念,其實都已經被相關研究推翻,將大人的準則加諸在小孩身上,只是互相傷害。在觀察了川川諸多成長的變化後,他才明白規律與穩定都不屬於小孩,「他們是以一覺睡醒就更新的速率在長大。」而父母的使命就是陪伴與跟上。

無論面對果園還是小孩,與其一股腦地灌溉,這對從台北搬遷而來、宛如在荒蕪中開拓的父母,正試著以一種「清淨無為」的態度,為孩子創造自在生長的環境,他們選擇退後一點,觀察屬於孩子生命的慾望,再協助他所要抵達的方向,要是有所期望,那也是川川自己長出來的獨特模樣。

同理心是個好東西,希望每個人都有

=姊姊凝映年紀漸長,也慢慢長成一面鏡子,映照出父母對她的影響。Philip 在女兒身上看到自己,好的、壞的都有,「就會想說要不要站後面一點,看看為什麼她會有跟我一樣的個性。」

Grace 則從朋友的旁觀中獲得嶄新觀點,「一個朋友跟我說,她看見我和凝映,想起她和媽媽的關係,她看著我,像看到自己的媽媽,可能她對媽媽有一點怨恨,但因為她是我的好朋友,所以她可以抽離一點看,去了解當時的媽媽。」有一段時間,Grace 曾經很煩惱怎麼照顧凝映,這位朋友便從女兒的角度提供見解,「這對我來說是很新的,因為那就像我的大女兒長大一點後跟我說話的感覺。」

無論是主動發現那面鏡子,或是由身邊的友朋遞到他們眼前,都讓 Philip 和 Grace 理解到同理心是為人父母必需的特質,這是姊姊凝映幫助他們學到的重要功課,也讓他們在相隔九年豆豆出生後,有更大的寬容看待個性截然不同的小女兒。

然而同理心並不意味慣寵小孩、事事順從他們,適當施展同理心的關鍵在於,首先肯定孩子的感覺和情緒,讓他們感覺獲得一個安全的環境,在那之中被理解,進而平靜下來,接著再和孩子談論並了解事情的經過。凝映在一旁補充道:「例如豆豆在哭,他們就會說,我知道你現在很生氣。」

Grace 坦言,要時刻同理小孩不容易做到,同理心好比「金錢」,父母之間也要同理彼此的辛勞和感受,兩人才有足夠的「存款」,把同理心運用在小孩身上,「而且你必須準確同理他,如果不夠細心,可能弄巧成拙;如果他哭,就給他甜食,他會以為吵鬧就能得到自己想要的。」

川川吃得很好,所謂的好,並不是把盤子裡的菜都吃光光,而是可以選擇餐盤裡要吃什麼,要吃多少,擁有自主權的川川,吃飯時散發出一種悠悠的自由感。芝羚看他每個階段都有特別喜愛的食物, 並且一直在變化,「有一陣子特別愛蘆筍,這樣纖維多的蔬菜,川川總能慢慢咀嚼吃光光。」最近則是特別喜歡雞皮,晚餐時將烤雞上的雞皮剝下吃光,就決定要離席。

而芝羚和橘sir從來不會因此生氣地要他坐回來吃乾淨,而是在詢問確認他吃飽之後,就協助他下椅,脫掉吃滿食物的上衣,用那件衣服擦擦嘴巴的油膩,再抱去飯桌旁的洗手檯沖洗乾淨,然後,放生,隨他要去哪裡,爸媽繼續沒吃完的晚餐。「這樣會肚子餓嗎?」面對他人的疑問,橘sir回應:「我也會在意他整天都只吃蘋果、喝牛奶可以嗎?只是這樣心理壓力也會有點大,但川川他自己並沒有壓力,那這就是我們自己的問題啊。不能把壓力倒在他身上,就會覺得自己壓力很大。」

只吃喜歡的食物就飽了,川川的生長曲線有段時間都是吊車尾的。芝羚當然會擔心,但看他活蹦亂跳地,對喜歡的食物有旺盛的食慾,令她轉念思考,與其急於追上數值,不如珍視屬於川川的「成長表徵」,像是,小腿肌比同齡小孩還要發達、會為同桌的客人分餐盤、樂於教導別人他會的事……等。體悟到每個人都有其獨特性,成長過程當然也有不一樣的表現,芝羚更觀察到:「我心情好,川也會很開心。」她想與其擔心,更是要為他每個細膩的變化喜悅,而她的喜悅就是對川川的鼓勵。

對於偏愛,川川有相當大的執著,如同他看車車的影片,同一部可以觀看好幾十遍,都不會厭倦,蘋果吃到去廚房要續盤,想喝牛奶的慾望令他自己翻櫥櫃拿杯子,開冰箱拿牛奶要倒。即便橘sir對於川川一周就要喝掉三瓶家庭號牛奶相當無奈,也表示關於營養均衡的比例以及三餐的概念,其實都已經被相關研究推翻,將大人的準則加諸在小孩身上,只是互相傷害。在觀察了川川諸多成長的變化後,他才明白規律與穩定都不屬於小孩,「他們是以一覺睡醒就更新的速率在長大。」而父母的使命就是陪伴與跟上。

無論面對果園還是小孩,與其一股腦地灌溉,這對從台北搬遷而來、宛如在荒蕪中開拓的父母,正試著以一種「清淨無為」的態度,為孩子創造自在生長的環境,他們選擇退後一點,觀察屬於孩子生命的慾望,再協助他所要抵達的方向,要是有所期望,那也是川川自己長出來的獨特模樣。

同理心是個好東西,希望每個人都有

=姊姊凝映年紀漸長,也慢慢長成一面鏡子,映照出父母對她的影響。Philip 在女兒身上看到自己,好的、壞的都有,「就會想說要不要站後面一點,看看為什麼她會有跟我一樣的個性。」

Grace 則從朋友的旁觀中獲得嶄新觀點,「一個朋友跟我說,她看見我和凝映,想起她和媽媽的關係,她看著我,像看到自己的媽媽,可能她對媽媽有一點怨恨,但因為她是我的好朋友,所以她可以抽離一點看,去了解當時的媽媽。」有一段時間,Grace 曾經很煩惱怎麼照顧凝映,這位朋友便從女兒的角度提供見解,「這對我來說是很新的,因為那就像我的大女兒長大一點後跟我說話的感覺。」

無論是主動發現那面鏡子,或是由身邊的友朋遞到他們眼前,都讓 Philip 和 Grace 理解到同理心是為人父母必需的特質,這是姊姊凝映幫助他們學到的重要功課,也讓他們在相隔九年豆豆出生後,有更大的寬容看待個性截然不同的小女兒。

然而同理心並不意味慣寵小孩、事事順從他們,適當施展同理心的關鍵在於,首先肯定孩子的感覺和情緒,讓他們感覺獲得一個安全的環境,在那之中被理解,進而平靜下來,接著再和孩子談論並了解事情的經過。凝映在一旁補充道:「例如豆豆在哭,他們就會說,我知道你現在很生氣。」

Grace 坦言,要時刻同理小孩不容易做到,同理心好比「金錢」,父母之間也要同理彼此的辛勞和感受,兩人才有足夠的「存款」,把同理心運用在小孩身上,「而且你必須準確同理他,如果不夠細心,可能弄巧成拙;如果他哭,就給他甜食,他會以為吵鬧就能得到自己想要的。」