推薦序

她讓時間長出柔軟的毛

◎鄭芳婷(臺灣大學臺灣文學研究所教授)

二○一九年的夏天,我在臺文所國青三樓的教室見到曉玲。那是嚴肅又炎熱的學術活動後的茶歇時間,我沒有預期會見到平常在馬來亞大學教書的她;她或許也沒有預期會見到我,因為當時那幾年,我的暑假總在異地與人團圓。但是,當我們見到彼此的那一刻,好像有什麼堅硬緊繃又暴力填充著這個世界的東西,瞬間開始融化。

其實,那只是我們第二次見面。但相比第一次見面是在學界長輩環繞的合菜場子,這一次,我終於能和她好好地講講話。

說是好好地講講話,其實也還是在教室裡,旁邊都是人,可是怎麼我們講話的時候,我們所身處的理應不斷等速向前流動的時間,具體且實在地緩慢了下來,升起了柔軟的毛海。曉玲眨眨眼睛,像是早就熟稔這樣的變化。而一向風馳電掣的我,卻是無比震撼,原來正是在這樣的狀態中,憂傷與痛苦可以被安放,我們終於能夠在滿布結痂破口的生活裡勇敢地一步一步走下去。

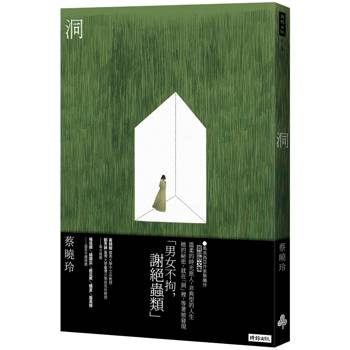

《洞》正是「洞」,是曉玲心心念念築起的家屋,也是她為所有讀者悉心布置的狡兔三窟,讓我們在簡直退無可退的時代洪流中得以稍稍喘息緩步。書名固然呼應那篇榮獲花蹤文學獎散文首獎的雋永佳作,但實際上,整部散文集都充滿了「洞」,裡頭有數不清的線索,指向她始終未曾言明的祕密:《藍色是最溫暖的顏色》、薰衣草園標誌上的手牽手女孩、不知名的短髮女生、既非家人也非朋友關係的一對女性鄰居、《誰先愛上他的》、《荒人手記》??。「洞」裡的線索倒不是一場解謎遊戲,因為一點也不難解開,反而正是因為如此清晰坦率,「洞」實際上毋寧更是「連結」的邀請:邀請任何能一眼望見謎底之人,與她心連心。一九九○年代末,政大「陸仁賈」欲組「奇娃社」,社員於是刻意在圖書館館藏的《藍調石牆T》裡夾入手寫的便條紙,邀請這本書的讀者參與聚會。在那個隱匿又壓抑的時空,小小的便條紙如同視界奇點,展開素來被「緊緻化」(compactified)而無從得見的更多維度。

「那可能都是很小的心事,塵埃一樣,只有在光照之下才會被曝光,否則都被隱藏得很好。」曉玲是這麼說的。她同時也承認自己:「記憶力驚人,好的壞的都記住了,流水一樣湧出來。」正因為異於常人的記憶力,她以近乎紀錄片的超寫實主義筆法,不僅再現日常生活的吉光片羽,更將片羽中捲曲起來的通通展開。展開後,發現這裡是眼淚,那裡是愛,這有風,那有海。

但是這些被展開的情動維度,完全不耽溺。雖然其中有好幾篇作品提及了較為沉重或具張力的事件,包括級任老師逝世、朋友逝世、貓咪逝世或走失,以及同居室友遭遇性暴力等。但是,這些事件陳述並未張牙舞爪地燃燒延伸,反而像水靜靜流淌,流過的地方留下水痕,但同時也滋潤了原本乾枯的地方。我想起是枝裕和與?元裕二的《怪物》:?本龍一早些年就已寫好的〈aqua〉,在電影結尾粼粼波光,沒有任何一種痛真正消失,可是這些痛都轉化成綿長的力量。曉玲說:「我不止一次希望我在她還是孩子的時候,去那些命定時刻救她出來,我希望我是一個守護者。我真的這樣想,真的。」讀到此處,我也想去救那個想去救人出來的曉玲出來,我也想守護她,真的。

正如她所說,「文學並非無用的」,這本散文集,其實就是各種「洞」裡的相逢與守護。我們如今身處的當代世界,戰爭、疫情、汙染、霸凌、階級剝削、極端氣候、性別歧視、宗教壓迫交織纏繞,極端右翼保守勢力全球崛起,推遲了更為公義的世界的到來。數位科技的翻新以分秒計,連帶使我們連呼吸的速度都不敢拖延。可是曉玲的文字給了我們一些「時間零」或「魔術時光」,像那隻鑽進車底讓整個吉隆坡瞬間安靜下來的小貓。唯有在這樣的時刻,我們才終於能回看自身,肯認我們經歷人生所無可避免的傷口,甚至將傷口示於人前,甚至望見他人的傷口。

有人稱曉玲為「貓老師」。想一想,這個綽號實在適合。曉玲愛貓,出身古晉貓城。但她對貓並非只是豢養寵愛,而更多的是一種向貓學習的精神。她幼時經歷家中貓咪來來去去,接受各種意料之外的來到與分別,長成以後,她經常拎著罐頭在街頭尋貓請客。疫情過後,她花了好一陣子才終於找到熟識的黑白母貓,沒想到問貓好嗎,竟然反被貓咬了一口。至此,許多讀者想必莞爾一笑吧!不過,這個可愛又出人意料的結尾,卻精準體現曉玲對自己愛貓之心的自反性。於是,更多的時候,她向我們展現的不是她的片面貓咪想像,而是她對自己想像貓咪的後設觀察,如同一位生態女性主義人類學者般地,她明白知曉自身人類視野的侷限。

我好像能想像,那個跨過陽臺護欄,躡手躡腳地走在屋頂上的童年曉玲,像貓一般靈動柔韌、專注悠遠,在漫長的歲月裡留下光霧似的掌印。像塵埃的小小心事不曾消逝,反而在她變慢的時間中匯聚成風,風吹來了臺灣,拂上我們總有圓缺的心魂。

她讓時間長出柔軟的毛

◎鄭芳婷(臺灣大學臺灣文學研究所教授)

二○一九年的夏天,我在臺文所國青三樓的教室見到曉玲。那是嚴肅又炎熱的學術活動後的茶歇時間,我沒有預期會見到平常在馬來亞大學教書的她;她或許也沒有預期會見到我,因為當時那幾年,我的暑假總在異地與人團圓。但是,當我們見到彼此的那一刻,好像有什麼堅硬緊繃又暴力填充著這個世界的東西,瞬間開始融化。

其實,那只是我們第二次見面。但相比第一次見面是在學界長輩環繞的合菜場子,這一次,我終於能和她好好地講講話。

說是好好地講講話,其實也還是在教室裡,旁邊都是人,可是怎麼我們講話的時候,我們所身處的理應不斷等速向前流動的時間,具體且實在地緩慢了下來,升起了柔軟的毛海。曉玲眨眨眼睛,像是早就熟稔這樣的變化。而一向風馳電掣的我,卻是無比震撼,原來正是在這樣的狀態中,憂傷與痛苦可以被安放,我們終於能夠在滿布結痂破口的生活裡勇敢地一步一步走下去。

《洞》正是「洞」,是曉玲心心念念築起的家屋,也是她為所有讀者悉心布置的狡兔三窟,讓我們在簡直退無可退的時代洪流中得以稍稍喘息緩步。書名固然呼應那篇榮獲花蹤文學獎散文首獎的雋永佳作,但實際上,整部散文集都充滿了「洞」,裡頭有數不清的線索,指向她始終未曾言明的祕密:《藍色是最溫暖的顏色》、薰衣草園標誌上的手牽手女孩、不知名的短髮女生、既非家人也非朋友關係的一對女性鄰居、《誰先愛上他的》、《荒人手記》??。「洞」裡的線索倒不是一場解謎遊戲,因為一點也不難解開,反而正是因為如此清晰坦率,「洞」實際上毋寧更是「連結」的邀請:邀請任何能一眼望見謎底之人,與她心連心。一九九○年代末,政大「陸仁賈」欲組「奇娃社」,社員於是刻意在圖書館館藏的《藍調石牆T》裡夾入手寫的便條紙,邀請這本書的讀者參與聚會。在那個隱匿又壓抑的時空,小小的便條紙如同視界奇點,展開素來被「緊緻化」(compactified)而無從得見的更多維度。

「那可能都是很小的心事,塵埃一樣,只有在光照之下才會被曝光,否則都被隱藏得很好。」曉玲是這麼說的。她同時也承認自己:「記憶力驚人,好的壞的都記住了,流水一樣湧出來。」正因為異於常人的記憶力,她以近乎紀錄片的超寫實主義筆法,不僅再現日常生活的吉光片羽,更將片羽中捲曲起來的通通展開。展開後,發現這裡是眼淚,那裡是愛,這有風,那有海。

但是這些被展開的情動維度,完全不耽溺。雖然其中有好幾篇作品提及了較為沉重或具張力的事件,包括級任老師逝世、朋友逝世、貓咪逝世或走失,以及同居室友遭遇性暴力等。但是,這些事件陳述並未張牙舞爪地燃燒延伸,反而像水靜靜流淌,流過的地方留下水痕,但同時也滋潤了原本乾枯的地方。我想起是枝裕和與?元裕二的《怪物》:?本龍一早些年就已寫好的〈aqua〉,在電影結尾粼粼波光,沒有任何一種痛真正消失,可是這些痛都轉化成綿長的力量。曉玲說:「我不止一次希望我在她還是孩子的時候,去那些命定時刻救她出來,我希望我是一個守護者。我真的這樣想,真的。」讀到此處,我也想去救那個想去救人出來的曉玲出來,我也想守護她,真的。

正如她所說,「文學並非無用的」,這本散文集,其實就是各種「洞」裡的相逢與守護。我們如今身處的當代世界,戰爭、疫情、汙染、霸凌、階級剝削、極端氣候、性別歧視、宗教壓迫交織纏繞,極端右翼保守勢力全球崛起,推遲了更為公義的世界的到來。數位科技的翻新以分秒計,連帶使我們連呼吸的速度都不敢拖延。可是曉玲的文字給了我們一些「時間零」或「魔術時光」,像那隻鑽進車底讓整個吉隆坡瞬間安靜下來的小貓。唯有在這樣的時刻,我們才終於能回看自身,肯認我們經歷人生所無可避免的傷口,甚至將傷口示於人前,甚至望見他人的傷口。

有人稱曉玲為「貓老師」。想一想,這個綽號實在適合。曉玲愛貓,出身古晉貓城。但她對貓並非只是豢養寵愛,而更多的是一種向貓學習的精神。她幼時經歷家中貓咪來來去去,接受各種意料之外的來到與分別,長成以後,她經常拎著罐頭在街頭尋貓請客。疫情過後,她花了好一陣子才終於找到熟識的黑白母貓,沒想到問貓好嗎,竟然反被貓咬了一口。至此,許多讀者想必莞爾一笑吧!不過,這個可愛又出人意料的結尾,卻精準體現曉玲對自己愛貓之心的自反性。於是,更多的時候,她向我們展現的不是她的片面貓咪想像,而是她對自己想像貓咪的後設觀察,如同一位生態女性主義人類學者般地,她明白知曉自身人類視野的侷限。

我好像能想像,那個跨過陽臺護欄,躡手躡腳地走在屋頂上的童年曉玲,像貓一般靈動柔韌、專注悠遠,在漫長的歲月裡留下光霧似的掌印。像塵埃的小小心事不曾消逝,反而在她變慢的時間中匯聚成風,風吹來了臺灣,拂上我們總有圓缺的心魂。