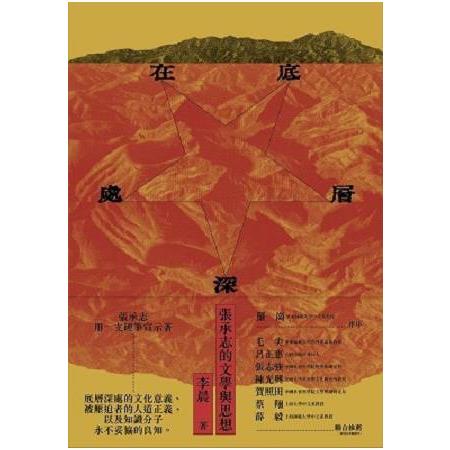

在底層深處:張承志的文學與思想

張承志用一支硬筆,宣示著底層深處的文化意義、以及知識分子永不妥協的良知。活動訊息

內容簡介

張承志是「紅衛兵」這一稱謂的命名者和那場備受爭議的政治運動的參與者,卻拒絕以單純的懺悔對此一帶而過,而是背負著歷史的重量,以身體力行的實踐堅守理想並匡正錯誤;他是新時期初崛起的第一代青年作家,作為上山下鄉運動的親歷者卻從未以哀傷怨懟的筆調記敘無可挽回的青春,而是堅守「為人民」的創作原則,書寫邊疆底層生活帶來的啟示;他是文革結束恢復高考後率先踏足菁英學府接受研究生教育的新一代學者,卻從未將知識困於書齋,而是讓雙腳邁入廣袤貧瘠的西北大地深處,更及至東西方接壤的阿拉伯地域;他是早早疏離主流文學圈、毅然放棄公職的自由文人,卻從未以西方的自由、民主為標尺來丈量中國,而是對新帝國主義霸權在全球的蔓延有超前的警覺和疾呼;他是八十年代理想主義的旗幟,卻從未在理想潰散後的商業主義浪潮中隨波逐流,而是逆流而上,標舉「抗戰文學」;他是虛無主義全面降臨時刻的信仰者,闌入伊斯蘭教卻從未畫地為牢,將宗教版圖視為終極,而是更深地描寫中國,將批判的矛頭和情感的歸宿一併指向中國。

本書特色

張承志用一支硬筆

宣示著底層深處的文化意義、

被壓迫者的人道正義,

以及知識分子永不妥協的良知。

名人推薦

羅崗(華東師範大學中文系教授)

──作序

毛 尖(華東師範大學對外漢語系教授)

呂正惠(人間出版社發行人)

張志強(中國社會科學院哲學所研究員)

陳光興(交通大學社會與文化研究所教授)

賀照田(中國社會科學院文學所副研究員)

蔡 翔(上海大學中文系教授)

薛 毅(上海師範大學中文系教授)

──聯合推薦 (按姓氏筆劃排列)

就像你的這本新書題目「在底層深處」所揭示的那樣,張承志迄今為止所有的創作,都是扎根於人民/母親/底層的「深處」,隨著空間的擴展,從內蒙古大草原到新疆盆地、西海固荒野抵達至安達盧西亞「鮮花的廢墟」……隨著時間的延伸,從當下此刻、六十年代、紅軍長征、回疆起義追尋到歷史黝黑的深處……他通過「沉重的文學勞動」,時時體會到「認識的不易和形式的難以捕捉」,不斷用「小說」、「散文」、「 隨筆」乃至別的什麼文體,「只要它與所描寫的那種獨特文化在分寸、精神、色調和節奏上相和諧」,就拿來為「人民」賦形,替「底層」發聲,讓「母親」出場…… ──羅崗

目錄

「騎手」為什麼歌唱「母親」? 羅崗

關於「張承志難題」的一封通信

引言 追尋理想主義的時代足跡:八十年代以來的張承志研究

第一節 ──「 我們正在走向哪裡」: 八十年代前期的理想主義探尋

第二節 ── 新路與歧路:理想主義在八十年代中期之後的分途

第三節 ── 理想主義命題的多重闡釋:1995 年的張承志研究

第四節 ──「 民間」還是「人民」:

九十年代中期以來理想主義的延續或再出發

第一章 「人民之子」的文學生成及其創作原則

第一節 ── 新生.蛻變:人民的啟示與「人民之子」的文學生成

第二節 ── 文學的區分與知青歷史的難題:

「為人民」創作原則的多重內涵(一)

第三節 ── 思想文化搏鬥的啟示與侷限:

「為人民」創作原則的多重內涵(二)

第二章 「人民之子」的思想源頭與文學選擇

第一節 ── 紅衛兵運動與張承志

第二節 ── 道路的匡正:「為人民」與紅衛兵理想的內在關聯

第三節 ── 新時期文學的另類起源與張承志的文學選擇

第三章 張承志的規避與「荒蕪英雄」的誕生

第一節 ──「 快跑啊受傷的小黑馬」:張承志的規避與轉折

第二節 ──「 我背離了你但是我屬於你」: 「為人民」原則的內在分裂

第三節 ──「 荒蕪英雄」的誕生:西北伊斯蘭世界的發現

第四章 一種新的寫作方式:《心靈史》解讀

第一節 ── 莫衷一是的題材:文學、歷史還是宗教?

第二節 ── 窮人的人道主義:超越西方普世價值的中介性文本

第三節 ── 互立互見:「人民文學觀」與「荒蕪史觀」

第五章 「荒蕪英雄」的「抗戰」:九十年代中期的毀譽褒貶

第一節 ──「 抗戰文學」:張承志與「人文精神」討論

第二節 ── 兩個「真」人的對立背後:張承志與王朔

第六章 「文明內部的發言」:張承志後期創作的幾個主題

第一節 ── 水陸文章:邊疆與中國

第二節 ──「 投石的訴說」:抵抗新帝國主義與歷史參照的尋求

第三節 ── 文化霸權和底層人民:知識批判與知識分子道路

結語 張承志:一個作為歷史參照的時代人物

後記

附錄一 張承志已出版著作概覽

附錄二 清華附中早期紅衛兵親歷者相關史料

參考文獻

試閱

關於「張承志難題」的一封通信

李晨:

你好!

你研究張承志的博士論文經過修改,很快就要出版了,真是可喜可賀!翻看出版社寄來的大樣,感觸良多,隨手記下了一些零散的想法,希望和你分享。

不知你注意到沒有,2016年第2期的《上海文學》上發表了香港作家彥火對茹志娟的訪談和通信,這次訪談是1983年在美國愛荷華做的。當時茹志娟、王安憶母女應邀參加「愛荷華寫作計劃」,同一屆的華人作家中,還有台灣的陳映真和七等生、香港的彥火等。由於王安憶後來發表了〈烏托邦詩篇〉這樣有影響的作品,大家都比較關注陳映真與茹志娟、王安憶的遇,文倩最近寫的那篇〈茹志娟、陳映真與王安憶的淵源與文學影響考察〉(《文藝爭鳴》2015年12期)對此有相當深入的研究。但從《上海文學》發表的訪談和通信來看,茹志娟也與同時訪問愛荷華的其他作家如彥火有著比較密切的交往與聯繫。這次訪談中,讓我感興趣的是,彥火問茹志娟為何當代中國文學「好像還沒有出現過像『五四』時期那麼重要的作家」?茹志娟回答說從青年作家中極有可能產生「重要作家」,「例如像張承志這樣的作家,已經開始露出鋒芒,將來的發展不可預料。他是個學者,搞地質的」。茹志娟為什麼在1980年代初期就這麼推崇張承志呢?蔡翔老師曾經回憶,「李子雲老師是有一種『少共情結』的,那不僅是一種有關青春的記憶,而是涉及到信仰、操守和正直的品格,是對理想的追求和對社會的關注。所以,她特別喜歡和推崇張承志的作品,而張承志對李子雲老師也是非常的尊敬,總是稱呼她為『子雲大姐』。張承志每到上海,他們總會一聚,我不太清楚他們會說些什麼,但我想,那可能也是一種兩代人之間對『少共』精神的理解。」(〈到死未消蘭氣息〉,《書城》2009年8期)而張承志自己也說過:「上海對於我比外國還陌生。我去上海從來只停三五天便急於離開。但哪怕只停兩天,我也一定去看子雲大姐。甚至還要去上海的原因之一,即是因為李子雲大姐在那兒住……她對我多次講過:她對自己青春立志投身革命的選擇,一生從未後悔。我與她之間的幾度交談,每次都涉及了這個題目。

但每當談及拜倒於西方價值的人與作品,子雲大姐總是說:『他們不懂,對那些我們早已了解,我們早已選擇過了』。」(〈她們那一代知識女性——悼李子雲、蘇予〉)我想,按照蔡老的說法,同在上海、同樣具有「少共情結」的茹志娟喜愛並推崇張承志也就不難理解了。不過,在訪談中,茹志娟看好張承志,是因為她認為,「從學術上來分析,1930年代的一批老作家,他們又是作家又是學者。而我們這一代不一樣,我們是作家,但我們不是學者。因為環境的關係,我們青年時代是在戰火中度過,所以像我這樣年齡的人當中,學者很少。而青年一代可以彌補我們這方面的不足」,其中最有希望的是張承志,他既是「作家」,也「是個學者,搞地質的」。

說張承志是「搞地質的」,不知是彥火記錄時的筆誤,還是茹志娟回答時的口誤。無論是他從北大考古專業畢業後,在中國歷史博物館從事新疆伊犁河流域和河南史前文化的發掘,還是後來進入到中國社會科學院研究生院民族歷史語言系,開始進行新疆的民族和歷史調查……雖然所做的工作在某種程度上與「地質」有關——張承志曾在《文史》上發表過一篇關於天山硇砂的文章(即〈王延德行記與天山硇砂〉,後收入《常識的求知——張承志學術散文集》,北京:三聯書店,2012年),不只是利用了史料而且利用了地質資料館的「物證」,自以為「搞出了一篇肯定是正確的文章」,不料卻受到導師翁獨健先生「整整一小時的訓斥」。(〈為了暮年〉)——但更合適的描述似乎應該是「搞地理的」,儘管那時〈北方的河〉尚未發表,茹志娟不可能領略到小說中的「我」對「地理」的沉迷:「對,他心裡說,挑選這個專業是對的,地理科學。單是在這樣的大自然和人群裡,就使他覺得心曠神怡。漢語專業無論怎麼好,也不能和這個比,這才是個值得幹的事業。我就選中這些河流作為研究方向,他暗暗地下著決心。」可我猜想,她讀著〈黑駿馬〉這樣真切深情地描述蒙古烏珠穆沁草原的小說——「它不是愛情題材小說」,「它描寫的是在北國、在底層,一些平凡女性的人生」(〈初遇鋼噶.哈拉〉)——心中念叨的一定是活生生的「地理」而非冰冷冷的「地質」。

從「地質」到「地理」,看上去只是一字之差,背後卻蘊含著「態度」的某種根本轉變:不僅遠離所謂「客觀」與「中立」,而且拒絕一切「理論先行」和「概念優先」。就像張承志後來在〈人文地理概念之下的方法論思考〉中說得那樣:「一個叫做『調查』的詞正在流行。是的,這個詞彙已是天經地義的科學術語,無論它怎樣與文化的主體,即民眾,從地位到態度地保持著傲慢的界限。與之孿生的另一個詞是『田野』。把人、文化主體、人間社會視為「田野」,是令人震驚的。因為對這個術語更熟悉的考古學界,還有地質隊員並非如此使用這個詞彙。在我們守舊的觀念裡,只把地層、探方、發掘工地,把相對於室內整理的那一部分工作稱之田野。我們從不敢對工地附近的百姓村落,用這個術語來表述。」既然警惕「調查」,區分「田野」,那麼「地理」必須處理的「一個巨大的命題」,就是「表述者與文化主人的『地位關係』」,張承志以摩爾根曾被美洲原住民部落接納為「養子」為例,指出「養子,這個概念的含義絕非僅僅是形式而已。這是一位真正的知識分子對自己『地位』的糾正。這是一個解決代言人資格問題的動人例證」;並且企盼「人文地理」「在摩爾根的意味深長的道路上,回歸求知的本來意義。首先成為社會和民眾的真實成員,然後,再從社會和民眾中獲得真知灼見。」

所謂「養子」,你一定看出來了,這是張承志的夫子自道。他常常說起自己是蒙古烏珠穆沁草原的「養子」:「我們即便不是闖入者,也是被擲入者;是被六十年代的時代狂潮,卷裹擲拋到千里草原的一群青少年。至於我則早在插隊一年以前,就闖入到阿巴哈納爾旗,品嘗過異域的美味。額吉和我的關係並非偶然形成。但我畢竟不是她的親生兒子,我不願僭越。」由於這層「養子」的關係,他可以大膽地質疑「血統就是發言權麼?難道有了血統就可以無忌地發言麼?」,但也因為是「養子」的緣故,「至少從〈黑駿馬〉的寫作開始,我警覺到自己的紙筆之外,還存在著一種嚴峻的禁忌。

我不是蒙古人,這是一個血統的緣起。我是一個被蒙古遊牧文明改造了的人,這是一個力量的緣起。在那時,人們都還只是用四百字或五百字的稿紙的時候,我就總是一邊寫著一邊看見她——那個烏珠穆沁老婦的沉默形象。」(〈二十八年的額吉〉)在這個意義上,可以說〈黑駿馬〉是張承志實踐自己的「人文地理」理想之作,然而這部作品出版之後,卻也受到過不少中傷和排斥,以至於他不得不重新思考「文明代言人」的資格問題,注意到「知識分子」和「社會與民眾」之間的「闖入者」關係:「從來文化之中就有一種闖入者。這種人會向兩極分化。一些或者嚴謹地或者狂妄地以代言人自居;他們解釋著概括著,要不就吮吸著榨取著沉默的文明乳房,在發達的外界功成名就。另一種人大多不為世間知曉,他們大都皈依了或者遵從了沉默的法則。他們在愛得至深的同時也嘗到了濃烈的苦味。不僅在雙語的邊界上,他們在分裂的立場上痛苦。」(〈二十八年的額吉〉)要不「解釋著」,要不「沉默著」……作為「知識分子」的「養子」也難以破解這種二元對立,如此這般的困惑從烏珠穆沁草原到西海固荒原一直困擾著張承志,以至於他在「人文地理」的意義上,寄希望於另類「知識新人」作為「文明內部的發言者」的出現:「所謂人文地理概念也是一樣,它正在孕育,並未降生,它正在等著你的描述和參悟,等著它養育的兒女為自己發言。它就是你習以為常的故鄉,你飽嘗艱辛的親人,你對之感情深重的大地山河,你的祖國和世界……盡力把對文明的描寫和闡釋權,交給本地、本族、本國的著述者」;(〈人文地理概念之下的方法論思考〉)更在「伊斯蘭學問」的範圍內,呼籲開展「寺裡的學術」:「時代呼喚著另一類『知識分子』在悄悄地出現。不僅回民的門坎裡,其他領域也一樣:農民的娃娃,如今不一定是文盲了。讀書,也並不是太苦的勞動。為了父老鄉親,為了一方水土,農民、阿訇、學生,社會和宗教中的實踐者,歷史衝突的當事者,以及他們的兒女,決心站出來試著描寫自家的文明。立志要拿起筆來的新文人,到處都可能出現。在這新舊世紀之交,舊學術與文明主體之間的矛盾,浮現出來了。」(〈寺裡的學術〉)到這時,張承志已經將自己定位為這類「知識新人」的「祕書或助手」,「我出身學界,但我幻想昔日襤褸的農民,入住學術大雅之堂的未來。感悟他們遭受過的苦難,這一事業不該是名利之餌。它應留給泥巴黃土的農民來做,我的任務只是祕書或助手,盡力幫助他們」(〈為泥足者序〉)。

但在我看來,「養子」問題的關鍵,不僅在於「文明」外部或內部的「發言者」以及「舊學術與文明主體之間的矛盾」,更重要的是作為「表述者」的「知識分子」如何理解並懂得處理和作為「文化主人」的「民眾」的關係。換句話說,理解張承志「養子」的困惑,「文明」固然要緊,「歷史」才是要害。你一定記得吧,竹內好在他那本著名的《魯迅》的〈序章〉中,稱魯迅為「中國現代文學」的「現役文學家」:「從『文學革命』之前直到最後都保持了自己的生命力的,只有魯迅一個人。魯迅的死,不是作為歷史人物,而是作為現役文學家的死。把魯迅稱為『支那的高爾基』,就此而言是正確的。為何他會獲得如此長的生命?魯迅不是先覺者。」「魯迅」不是「先覺者」,「魯迅」只是「現役文學家」,竹內好看似故做驚人之語的判斷,實際上意味著魯迅身上深刻銘記了現代中國歷史的動盪、曲折與前行,「魯迅文學」則生動折射出現代中國歷史本身具有的能量,並進一步從這種能量中吸取了將「歷史」「形式化」的動力。在這個意義上,我認為也可以把「張承志」看做是「中國當代文學」的「現役文學家」。也許你會說,中國當代文學六十年,張承志的創作只貫通了後三十年,如何能算「現役文學家」?確實,當代文學六十年,前三十年與後三十年,斷裂大於連續,難點在於如何處理「六十年代」。後三十年文學的「起點」,正是建立在對「六十年代」——特別是文革——的否定上。從所謂「新時期」開始創作的作家,必然會自覺或不自覺地撇清自己與「六十年代」的關係。如此一來,許多作家僅僅將創作侷限於「後三十年」,當然說不上是「中國當代文學」的「現役文學家」。然而,張承志毫無疑問是一個特例,他的創作同樣開始於「新時期」,卻從一動筆開始就顯示出與「六十年代」的深刻聯繫,並且在後來三十多年的創作中鮮明執著地保持著這種聯繫,進而從這種聯繫中不斷獲得進入新的思想與藝術領域的力量和能力……就像他自己明確表達的那樣:「我非但不後悔,而且將永遠恪守我從第一次拿起筆時就信奉的『為人民』的原則。

這根本不是一種空洞的概念或說教。這更不是一條將汲即乾的淺河。它背後閃爍著那麼多生動的面孔和眼神,注釋著那麼豐滿的感受和真實的人情。在必要時我想它會引導出真正的勇敢。那怕這一套被人鄙夷地譏笑吧,我也不準備放棄。雖然我在豐富、修正和發展它的過程中也不無艱辛。」(〈我的橋〉)假如說得不妨誇張一點,張承志幾乎以一人之力將「中國當代文學」的「前三十年」和「後三十年」聯繫起來了,儘管這一聯繫中也充滿了內在的緊張、衝突乃至斷裂,可張承志不也正是以他長達數十年的筆耕容納並展現出「連續」和「斷裂」之間的辯證關係嗎?所以稱他為「中國當代文學」的「現役文學家」,你不覺得挺合適嗎?

當然,重視張承志與「六十年代」的深刻聯繫,並非簡單地強調他的「老紅衛兵」身分——據說「紅衛兵」這個名稱就是他給起的——實際上,張承志早就對「老紅衛兵」這段歷史特別是「血統論」有所反思:「這個潛入革命的母體、在1966年突然成了精的怪胎,好像生來就是為了對那偉大的時代實行玷汙。我對它不能容忍。它那麼骯髒地玷汙過,連同我們對革命的憧憬、連同我們少年的熱情。在日本出版的《紅衛兵的時代》一書中,我講述了自己的這種心情:『隨著自己的能力增長,我一天天一年年地愈來愈厭惡血統論。我覺得,它在我最純潔的少年時代侮辱過我,或者說,它使我在自己的人生中有過因恐懼而媚俗的經歷。我因此而極端地仇視它。』」「(〈四十年的盧溝橋〉)這種飽含感情的反思體現出張承志不一樣的對「六十年代」的堅持,他不是執拗地固守過去的舊夢,也不是懷舊式緬想逝去的時光,而是首先面對「六十年代」的曲折、頓挫乃至異化和失敗。譬如他為什麼四十年念念不忘遇羅克,不是因為遇羅克是他的老朋友,「我不僅不認識遇羅克,甚至不熟悉他的故事。他於我只是1966至1967年的那個印象,如一個陌生的符號。但我知道,沒有誰能如他,數十年如一日在我的靈魂暗處,一直凝視著我」,之所以難以忘懷〈出身論〉,是由於「我在很久之後也沒有弄明白:究竟為了什麼,專政的鐵拳會狠狠打在了一面認真研究著黨的政策和毛澤東思想、一面順應著全社會對血統主義批判的〈出身論〉作者的頭上。歷史腳步在當時的具體痕跡,悖乎人想當然的估計。

其實人早就被深刻地分類對待了。這是一種異化的跡象。只不過,不管是當時高人一等的一方,與感受歧視的另一方,都沒看見社會這更深的一層。」(〈四十年的盧溝橋〉)但與那些藉文革遇害的遇羅克來否定「六十年代」的當代「偽知識分子」截然不同的是,張承志重新肯定了遇羅克對「六十年代」精神的堅持,那就是「敢於反抗歧視,決意與被歧視者站在一起」。然而,今天的知識分子是否還像遇羅克那樣「敢於站到受辱的那一翼去」呢?「在歌舞昇平的此時,如招人嗤笑的一種怪談。但它又確是知識分子優劣的標尺,是戳破偽學、偽文學、和取媚體制的偽知識分子的利器。哪怕恰是那些人,多把遇羅克掛在嘴上。」

很顯然,在張承志論述中,「遇羅克」作為「六十年代」的轉喻,具有了雙重功能:一方面他的遇害標示出「六十年代」的異化的危機,另一方面他的遭遇在當下被「偽知識分子」用來否定「六十年代」,恰恰證明在新的語境下堅持並轉化「六十年代」精神的必要性與迫切性。對於張承志來說,面對「六十年代」的曲折、頓挫乃至異化,不是簡單地承認「六十年代」的失敗,而是如何在當代也許更嚴酷的條件下重新闡釋「六十年代」精神,為它努力尋找超克「異化」的「新形式」——正如他在「六十年代」讀到瞿秋白的《多餘的話》,這也是一部常常用來質疑犧牲、告別革命的篇什,「為他的華章打動的人憤慨批評:自有政黨以來,無一個黨首或者黨員,能如瞿秋白那樣解剖自己」,不過,張承志更警惕的是,「若這種批評於不假思索之間,以文人否定了戰士、以文辭之技貶低了社會鬥爭的話,這批評就沒有脫離小人之心的低級趣味,它跳躍而不高,難度君子之腹」,《多餘的話》儘管暴露了革命內在的緊張,但它的根柢依然是革命的,「『多餘的話』寫的是革命,它痛苦地掩飾著失敗志士的心情。正是這些話,透露了瞿秋白的——不惜身的心理傾向。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價