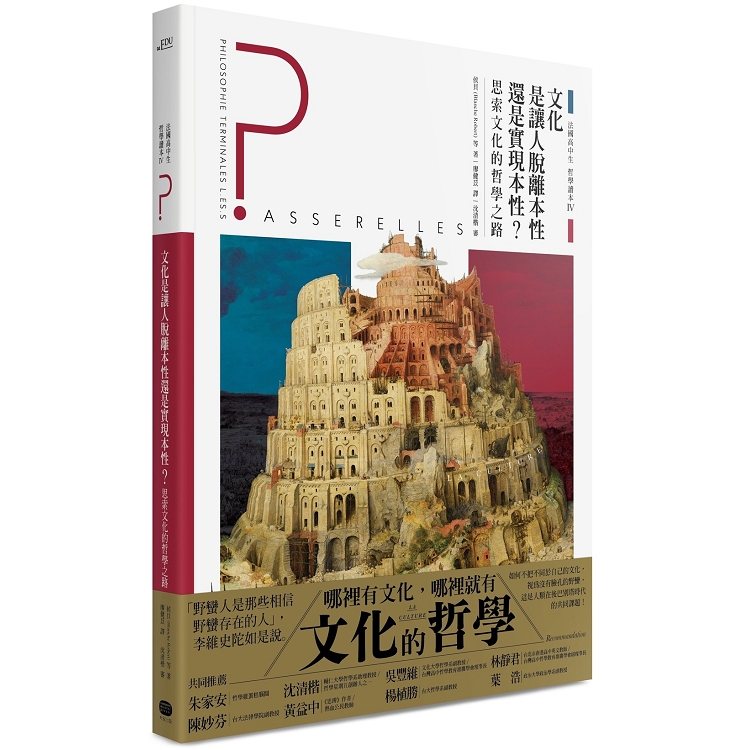

法國高中生哲學讀本4:文化是讓人脫離本性還是實現本性?思索文化的哲學之路

活動訊息

內容簡介

哪裡有文化,哪裡就有文化的哲學。

「野蠻人是那相信野蠻存在的人」,李維史陀如是說。

如何不把不同於自己的文化,視為沒有臉孔的野蠻,

這是人類在後巴別塔時代的共同課題!

文化是一張網,給予我們限制,也支撐著我們,我們在其中呼吸、思考與行動,並與不同的文化碰撞、相遇。

從某個意義來看,我們只能在所置身的文化中認識一切,文化彷彿是一種束縛,拘束了我們的活動範圍;但若將文化自我們身上抽開,則人類根本沒有立足之地,其實也正是文化給了我們面向這個世界的力量。而如何與其他文化共處,也成為「是否有文化」的關鍵指標。

哲學是對一切事物的反思,在這裡我們要反思的對象就是「文化」,以及文化所涵蓋的:語言、藝術、勞動、宗教與歷史。

人類的歷史從自然狀態發展到文明狀態,究竟是墮落,還是提升?人類的語言和動物的語言有何不同?語言能否傳達我們的思想,或者只是欺騙?藝術是否只屬於少數具有天才的藝術家,或是也可以屬於一般大眾?勞動是人類自由的實現,還是受苦與異化?技術的進步究竟是對人類勞動的解放,還是使人類與勞動更加疏離?宗教是人類信仰的終極真理,還是他們的集體幻覺?

關於文化的哲學思考,永遠不會停止;哪裡有文化,哪裡就有文化的哲學!

【哲學家怎麼說?】

「每個人都將不符合自己習慣的事稱為野蠻。」(蒙田)

「我們在語言中思考。」(黑格爾)

「美無須任何概念就可以普遍地被欣賞。」(康德)

「美不是事物本身內在的特性,它只存在於凝視它的心靈之中,……一個人可能看見醜惡之處,而另一人則在其中看到美。」(休謨)

「當一顆石頭在路上,它通常不是一件藝術品,但當它被放在美術館中觀看,它可以成為一件藝術品。」(尼爾森.古德曼)

「我們只有服從自然,才能支配自然。」(培根)

「當人面對勞動時,他感受到其實是:這樣的勞動是最好的警察,以及勞動控制了每一個人,並且善於強烈地去阻礙理性、欲求、獨立意念的發展。」(尼采)

「宗教是人類所共有的一種強迫性的精神官能症。」(佛洛伊德)

「宗教是人民的鴉片。」(馬克思)

「看到故事並『製造』故事的,不是行動者,而是說故事的人。」(鄂蘭)

「一位好的歷史學家,沒有所屬的時代,也沒有國家。」(芬乃倫)

【文化哲學QA】

▎為什麼要學習文化哲學?

當我們被拋擲到這世上時,這個世界就已存在著文化,而且是以複數的形式存在,因此我們被迫在自己所屬的文化之中過活,也註定要和其他不同於自己的文化共處,於是必定會有關於文化的哲學思考。

▎文化哲學在談什麼?

文化是人類整體生活的總稱,文化哲學的範圍也幾乎無所不包,而文化相對主義是當前文化哲學的重要共識,必須先承認沒有某種文化優於另一種文化,才可能包容各種不同的文化。

▎文化哲學「有什麼用」?

文化哲學讓我們反省心中某些不自覺的標準,可能就是偏見的來源,例如:將與自身文化不同的事物視為野蠻,這本身就是一種野蠻;也讓我們看見在「兼容並蓄」、「文化多元」的表象之下,可能暗藏強勢文化對弱勢文化的壓迫。

▎文化哲學討論了哪些主題:

■ 語言能精準傳達想法嗎,還是我們其實經常被語言背叛?語言是表達思想的工具,或是思想其實透過語言才得以存在?

■ 藝術有沒有實用的價值,或是只能「為藝術而藝術」?如何定義什麼是藝術,什麼不是?這是品味的問題嗎,又是誰的品味?

■ 技術的進步是否解放了人類的勞動,或是使人與勞動的關係更為疏離?勞動是獲致自由的必要手段,抑或自由就在勞動之中?

■ 人是否一定需要宗教信仰?理性與信仰能夠相互調和嗎?科學的昌明是否會帶來宗教的凋零?

■ 是誰創造了歷史?是歷史上的行動者,還是歷史的書寫者?歷史學家如何論斷過去的歷史事件?

名人推薦

名人推薦

朱家安╱哲學雞蛋糕腦闆

沈清楷╱輔仁大學哲學系助理教授、哲學星期五創辦人之一

吳豐維╱文化大學哲學系副教授、台灣高中哲學教育推廣學會理事長

林靜君╱台北市南港高中英文教師、台灣高中哲學教育推廣學會副理事長

陳妙芬╱台灣大學法律學院副教授

黃益中╱《思辨》作者、熱血公民教師

楊植勝╱台灣大學哲學系副教授

葉浩╱政治大學政治學系副教授

目錄

【推薦序】高中哲學教育的視野──思考那不被思考的事情╱沈清楷

【推薦序】文化哲學是什麼樣的哲學?──談文化哲學的四個特性╱楊植勝

【推薦序】文化的哲學思考──從日常生活到最艱難的選擇╱陳妙芬

▎第一章 文化哲學導論

文化表示文明的狀態,文明相對於自然狀態,是整個人類都歷經的過程。文化展現在各個文化、文明的特定形式中,並屬於某個民族。

■問題思考

問題一:文化是否使人脫離自然?

1. 人類應該追求完善

2. 文化讓人脫離了自然,從而使他無法嘗到自由的滋味

3. 要從人身上把自然與文化區分開來是不可能的

問題二:我們可以說一種文化比另一種文化優越嗎?

1. 文化多樣性難以受到肯認

2. 文化相對主義在今天是受到認可的

3. 文化或多或少都與歷史的演變相關

■哲人看法

問題一:文化是否使人脫離自然?

1. 康德:人類必須由己身創造出一切

2. 盧梭:文明人失去了自由

3. 梅洛─龐蒂:人類的天性不存在

問題二:我們可以說一種文化比另一種文化優越嗎?

1. 蒙田:野蠻人不是我們所想像的

2. 李維─史陀:評斷的標準是相對的

3. 萊里斯:接觸有助於文化創新

■進階問題思考

問題三:是否應該懷疑文化的價值?

1. 佛洛伊德:文明是苦惱的根源

2. 阿多諾:「在奧辛維茲之後,我們再也無法寫詩了。」

■延伸思考

電影──是否應該將「野孩子」視為早於任何文化的人性?

哲學時事──自然與文化的對立是文化性的嗎?

■哲學練習

■綜合整理

▎第二章 語言

語言是一種建立於符號系統,用來表達與溝通的工具。

■問題思考

問題一:說話,是否為行動的反義詞?

1. 說話,是要影響他人

2. 說話,是完成某些行動

3. 語言能夠重新詮釋世界

問題二:人類語言的特性為何?

1. 答案並非是生理學上的

2. 動物的溝通似乎是存在的……

3. ……但無法與人類的語言相比擬

問題三:語言能否轉譯思想?

1. 語言似乎是思想的障礙

2. 思想無法超出語言的範圍,思想是語言所產生的

■哲人看法

問題一:說話,是否為行動的反義詞?

1. 柏拉圖:修辭的說服力量

2. 奧斯丁:施為性語言──藉由語言文字行動

3. 班維尼斯特:說話,就是「再造」

問題二:人類語言的特性為何?

1. 盧梭:自然語言及約定俗成的語言

2. 笛卡兒:語言是人類的特性

問題三:語言能否轉譯思想?

1. 柏格森:語言是個背叛者

2. 黑格爾:我們在語言中思考

3. 海德格:語言作為對存在者的揭示與開顯

■進階問題思考

問題四:對話有什麼用處?

1. 魏爾:「應該要尋求同意還是相互爭執?」

2. 柏拉圖:對話中哲思的藝術

3. 梅洛─龐蒂:對話如同合作

■延伸思考

文學──語言文字會說謊嗎?

■哲學練習

■綜合整理

▎第三章 藝術

藝術是人類的活動,主要在於生產具有審美價值的作品。

■問題思考

問題一:藝術什麼時候發生?

1. 藝術不再一定要是美的

2. 藝術不再需要透過作品的形式呈現

3. 是藝術家創造藝術

問題二:藝術有什麼用?

1. 藝術是無用的嗎?

2. 藝術有各式各樣的功能

3. 藝術是解放者

問題三:所有人都是藝術家嗎?

1. 藝術家因他與眾不同的技巧而顯得傑出

2. 藝術家是透過其天份而展現出來

問題四:審美判斷應該被教育嗎?

1. 品味好壞是無法經由說服的

2. 所謂「好的」品味是某個社會階級的品味

3. 藝術家的敏感度能夠喚醒感受

■哲人看法

問題一:藝術什麼時候發生?

1. 康德:藝術的美不同於自然的美

2. 古德曼:藝術作品不是一個物品而是一個事件

3. 亞瑟.丹托:是脈絡造就了藝術品

4. 安德烈.馬樂侯:藝術概念的誕生

問題二:藝術有什麼用?

1. 黑格爾:荷蘭畫家使日常生活得以昇華

2. 亞里斯多德:悲劇淨化如同靈魂的昇華

3. 泰奧菲爾.哥堤耶:「有用的都是醜的」

問題三:所有人都是藝術家嗎?

1. 柏拉圖:藝術家沒有繆斯便一無是處

2. 阿蘭:製造不是創造

3. 尼采:沒有所謂的藝術「奇蹟」

問題四:審美判斷應該被教育嗎?

1. 休謨:我們欣賞藝術作品如同品嘗菜餚

2. 康德:當我們說「好美」時,指的是什麼?

3. 艾德蒙.戈布洛:資產階級利用藝術來讓自己顯得與眾不同

■長文閱讀

黑格爾,〈美學講稿〉

■進階問題思考

問題五:藝術是否會欺騙我們?

1. 柏拉圖:藝術再現真實的表象

2. 羅密歐.卡斯特路奇:「只有虛假才能鍛鍊智力」

3. 普魯斯特:真實的生命是文學

4. 亞里斯多德:詩比歷史更哲學

■延伸思考

繪畫──藝術家的雙重視角?

訪談──傑夫.昆斯,或者是挑釁的藝術

哲學時事──當代藝術中是否有欺騙的成分在?

■哲學練習

■綜合整理

▎第四章 勞動與技術

勞動是一種活動,人類透過勞動改變自身環境,以求供應自己生存所需。技術是為了達到這個結果所使用的各種手段之總和。

■問題思考

問題一:勞動與技術是否與自然相對立?

1. 勞動與技術對抗大自然所發生的種種事件,是為了滿足人類的需求與欲望

2. 然而技術不能否定自然法則

3. 勞動改變人類的本質

問題二:技術會帶來危險嗎?

1. 技術的好處

2. 技術產生新的威脅

3. 技術本身沒有危險

問題三:技術是否解放了勞動?

1. 藉由技術產生的勞動轉變

2. 區分苦活與勞動

3. 人必須要解放自己,技術才可以解放人類

■哲人看法

問題一:勞動與技術是否與自然相對立?

1. 彌爾:技術的存在就是承認,光靠自然是不足的

2. 培根:只有服從自然才能支配自然

3. 笛卡兒:科學的保證

4. 馬克思:透過勞動,人改變其本質

問題二:技術會帶來危險嗎?

1. 伏爾泰:技術的好處

2. 約納斯:技術變得比自然更讓人敵對

3. 呂西安.塞弗:技術是無辜的

問題三:技術是否解放了勞動?

1. 斯密:勞動分工

2. 黑格爾:形式的活動與機械性勞動

3. 亞里斯多德:假如梭子能自行編織……

4. 拉法格:為何亞里斯多德的夢想沒有成真?

■進階問題思考

問題四:閒暇的時間是我自由的時間嗎?

1.<

序/導讀

推薦序

高中哲學教育的視野──思考那不被思考的事情(摘錄)

沈清楷(輔仁大學哲學系助理教授、哲學星期五創辦人之一)

本書是怎麼編排的?

從這一冊的主題「文化」來看:除了導論之外,分成了五個子題開展,分別是「語言」、「藝術」、「宗教」、「勞動與技術」、「宗教」和「歷史」,涉及的範圍可謂這五冊法國高中生哲學讀本最廣泛、最豐富的。文化跟我們的生活息息相關,歷經不同世代的共同生活經驗,需要探討的不只是歷史傳統的延續,還包括對這個歷史傳統的批判與創新。文化看似自明,卻很難一言以蔽之。而「文化」到底是什麼?首先可以把文化當作相對於「自然」的所有「人為」的總和,然後針對自然與人為進行辯證,去追問這些問題:「人為」難道不也是「自然」的一部分?取消人為、回歸自然,會不會變得很不自然?回歸自然的「自然」,是不是一種「人為想像」的自然?此外,自然與人為的辯證,也會涉及到自由的問題,我們會因為人為創造的文化更加自由?還是會因此深陷於技術,而成為苦惱的來源?

細看本書的編排結構,從「一般看法」和「思考之後」兩種看法的對比開始,因為,思考起於對於生活周遭以及刻板印象的反省。接著試圖找出「定義」,再從定義找出「問題意識」,並在整個陳述的脈絡中,不斷點出「關鍵字區分」。從幾個大問題中,再細分出幾個更小的問題,藉著哲學家不同觀點的「引文」,一方面回到原典閱讀,另一方面,閱讀是為了分析這些觀點的「論據」。因此,面對哲學家,他們並非被當作大師來膜拜,因為盡信書不如無書,偶像崇拜不是教育的目的,這些哲學家的文本,只是作為思考時正反意見的參考,並用來擴充我們思考時的深度與廣度。接著,再從「進階問題思考」、「延伸思考」,更廣泛地去思考更廣泛地去思考「語言」、「藝術」、「宗教」、「勞動與技術」、「宗教」、「歷史」在集體歷史和個人存在之間的關係,並輔助以電影、繪畫、歷史、新聞報導、文學等不同例子,從而再次深化問題意識,以便讓哲學的反思能夠進入某種具體情境中來思考。

比如說:在「一般看法」中,文化有野蠻與文明、高級與低級之分,我們就可以進一步反思這個「區分」如何形成?或是依據什麼樣的標準,讓我們得以評價某個文化的好壞優劣,從而發現自己心中有種不自覺的標準,而這個標準也可能是偏見的來源。因此,當我們說一個人「沒有文化」,這是一種貶抑的評價,代表「缺乏教養」,甚至等同「野蠻」。這種看法將文化與野蠻對立,就如蒙田所提醒的:「每個人都將不符合自己習慣的稱為野蠻。」在「以為自己最好」的單一觀點下去判斷跟自己不同的事物,而把他人視為野蠻,這本身可能就是一種野蠻,就如李維—史陀所說的:「野蠻人是那相信野蠻存在的人。」對野蠻的指控,難道不會是一個「狹隘又自戀」的偏見?

我們也可以在世界的殖民歷史中,看到了一種更霸道、以「高級」自居的野蠻。殖民者以科技進步、經濟效益等標準來衡量一切,從而貶低經濟相對弱勢的文化。他們宣稱自己是文明的,企圖為某個地區注入所謂的「高級」文化,進而以文化為名進行掠奪、侵占、剝削之實,最後更以這樣的政經實力為基礎,抹煞不同文化的特殊性,建立起文化的高低標準,最後甚至把這個標準本質化。然而,野蠻與文明、高級與低級的區分不是仍然存在?這個區分或許很難消除,但是可以經由分析野蠻的概念,重新反思那些我們習以為常的野蠻、「不太有文化的」文化、自以為是的高級,以及沒有必要的自卑。

「我們的」文化?

我們可以借用德希達所說,「文化本身就是一種殖民」。在這裡,「殖民」一詞強調了文化的外來性,這種外來不見得是強勢文化對弱勢文化的擠壓,而是可以更廣義地加以理解,因為我們從出生開始,就受到外在於我們的某種文化所規定。如果這種外來性是存在的,所謂「我們的」文化就不是內在性、本質性的,就不是不可更動的。「我們的」只是受到某個文化影響後加以內化,再透過有意或無意的認同所形成的集體習慣或是某個社群的規定性。對個體而言,文化不會是先天的或是只有一個單一起源的文化,個體身上的文化總是多元的,並且在某個歷史條件偶然形成,當然這也不妨礙把他人的文化納入自己的一部分。另一方面,「我們的文化」看似隱含了為「我們」所占有,但仔細想想,我們無法占有一個文化,我們總是受到多個文化所影響,再消化吸收成為我們的。

當我們談論西方文化、亞洲文化、台灣文化等之時,通常會預設某種整體性和同質性,卻可能忽略內在的多樣性與差異性。而當我們認為自己就活在某種「文化多樣性」當中,因為身處於多元文化並作為世界公民而歡欣雀躍時,這種樂觀也可能忽略了多元中仍有強勢與弱勢文化之分,沒能考慮到強勢文化滲透到我們的語言、宗教、史觀和審美之中,無形地影響我們的選擇與判斷。強勢文化也經常以「兼容並蓄」、「多元性」這類修辭來形成表面的正當性,以掩蓋它對其他弱勢文化的壓迫。對文化多樣性或多元文化的現狀,若抱持一種缺乏反思的樂觀,可能將我們帶向保守性的維持現狀。

也因此,當我們談論「文化主體性」,是在強弱有別、多樣紛呈的歷史傳統之上所進行的反省與文化創造,進而形成某種文化獨特性。這種獨特性不是讓這個文化變成某種類似財產的占有物而具有排他性,也要避免為了創造文化主體性而進行文化純粹性的虛構,以為有個完全不受外來影響、沒有過去的文化主體。這種獨特性也可以被欣賞的人所分享,因而從這個角度來說,文化不是誰的、某個主權國家的,而是有待分享、可被分享的事物。當個人或是集體正在創建某種文化、尋找某個文化的獨特性時,對野蠻的反省,將有助於我們脫離自身的偏狹,從而獲得文化創造所不可或缺的態度──對可能性有更開闊的設想,並以更開放的心態去面對、接觸與我們不同的他人和世界。

這些對文化的反思,在人開始思索質疑周遭發生的現象以及既定價值時,就會開始發酵。我們可以停留在「反正什麼都一樣」的相對論當中,當然也可以透過這本書的「問題意識」,進一步以正方、反方思考人性或共同生活中必然觸及的問題及價值,以及可行的解決之道。不同觀點能提供參考,破除一些邏輯上的矛盾,但真正的答案還是屬於願意思考的人。

文化哲學是什麼樣的哲學?──談文化哲學的四個特性(摘錄)

楊植勝(台灣大學哲學系副教授)

哲學的「折回」特性

在談文化哲學的特性之前,要先談到哲學的兩個特性。哲學的第一個特性,我稱之為「折回」。它同時也是反射、反身、反省或反思的意思。它的英語文字reflection(或法語réflexion、德語Reflexion)具體的意象是光的反射:光照到鏡面,再折射回來。哲學的「認識自己」,經由這個折回的意象,表現為人反身的自我觀看。這個自我觀看關係到哲學的「自我指涉」(self-reference),也就是哲學活動的切身性。

相對於哲學,科學就不具有這樣的切身性。一個科學家面對研究對象的典型形象,是他隔著一支放大鏡、顯微鏡,或天文望眼鏡,觀察鏡片另一頭的研究對象。科學家本人與研究對象,或所謂的「主體」(subject)與「客體」(object),是隔離的。只有主客隔離,主體才不會影響客體,才能確保科學研究的「客觀性」(objectivity)。哲學之所以不能擁有科學研究的那種客觀性,在於哲學無法隔離主客。當哲學家在思考「世界」時,他所思考的世界包含他自己;他不能自外於他所思考的世界。因此,面對一個包含他自己的對象,他只能利用像光的反射一樣的方式間接地自我觀察──這就是折回。

在折回的活動中,主體與客體是同一的;正如一個人照鏡子,觀察者是這個人,被觀察者也是這個人。反之,相對於折回,科學家對待他的研究對象是直接地朝向(direct to)它──主體面對一個與他不同的客體,亦即主客分離。但是主客分離往往不是現實人生的常態,因此必須藉助實驗室的條件控制。當一個科學家換上白袍,走入實驗室,他就進到一個人為的主客分離場域;離開實驗室,他才回到真實的生活場域。哲學家不同於科學家,在於哲學家的生活世界就是他的實驗室;他無從控制生活世界的所有條件,達到主客分離的客觀性。總之,哲學家不能自外於世界,從而只能以折回的方式,反思他所置身的世界。

哲學的「後思」特性

哲學的第二個特性是就時間上來說,我稱之為「後思」。後思一詞來自德語的Nachdenken,字面上是英語的after-thought或法語的après-pensée,意思是指思考在時間上的後到。

相對於哲學的後思,科學的思考是一種「前思」(德語Vordenken、英語before-thought,或法語avant-pensée)。舉「科學哲學」所描述的科學程序為例:科學家要先提出一個假說,然後用觀察或實驗來證明這個假說──或者如果我們像波普(Karl Popper)一樣不相信假說是可以證明的,那就用觀察或實驗來證偽(falsify)或反駁(refute)這個假說。「提出假說」就是前思;之後的觀察或實驗只是對於這個假說肯定的或否定的檢證。這種前思與哲學思考的特性正好相反。

人,作為海德格所謂的「被拋擲的存有」,是先被生到這個世界上,然後才開始他對人生的哲學思考。他不能夠要求讓他在誕生之前先構想一個人生的計畫,然後再到世上執行這個計畫。這使得人在他生命一開始就不能把握他人生的意義、價值與目的;總要經過一番生活的歷練之後,他才能也才會開始對人生的反省──而這,就是時間上的後思。我們可以用黑格爾《法哲學》裡的一句名言來表達哲學的後思特性:「當哲學在灰色裡畫它(哲學)的灰色時,一個生命的型態已經變老了,而且在灰色裡用灰色並不能使它(生命的型態)回春,而只是使它被認識;密涅娃(Minerva)的貓頭鷹直到夜幕垂下才開始它的飛翔。」

文化哲學的「折回性」與「後思性」

哲學的折回特性與後思特性的關係,在一方面,後思的特性可以從折回的特性推論出來:因為經過間接的折回,哲學的思考會比它折回以前的對象慢一步。換句話說,正如反思總是在事情發生以後才能進行,反思只能是後到的思考──因此是「後思」。另一方面,從哲學的後思特性,同樣可以推論出它的折回特性:後思作為事後的思考,它所思考的客體已經不在當下、成為過去了,因此思考的主體無從直接地朝向客體,而只能以事後的回顧為之,而這就是折回。這兩種哲學的特性,因此是一體的兩面:折回的特性是哲學「共時性」(synchronical)的一面,也就是它靜態、結構的一面;後思的特性是哲學「歷時性」(diachronical)的一面,也就是它動態、時間的一面。

文化哲學作為一種哲學,同樣具有這兩個特性。首先,文化哲學對文化的觀察,不能像科學一樣,把文化放在一支顯微鏡底下來觀察;相反地,當哲學家在觀察文化現象時,他自己就置身在文化當中;他帶著他所屬文化既有的成見在觀察文化現象。並且,在觀察文化現象時,也對他所看到的文化現象提出判斷;這個判斷可能肯定,也可能否定文化現象。之後,他對文化的判斷一旦成為哲學思想,這個判斷也將進入文化,成為文化的一部分。在文化哲學的折回中,沒有一個折回的哲學不隸屬於某一個時代,或某一種文化:當哲學家討論語言時,他使用他慣用的語言來討論語言;當哲學家討論藝術、勞動與宗教時,他就他熟悉的藝術作品、勞動方式與宗教類型來討論它們;而當哲學家討論歷史時,他是置身在歷史的洪流之中討論歷史。因此,科學那種主客分離的客觀性是不存在的;取而代之地,在文化哲學裡,我們看到的是哲學在文化思考所折回的洞見與智慧。黑格爾說哲學是「它(哲學)被把握在思想當中的時代」:「妄想某一個哲學超越它當前的世界,正如妄想一個人跳過他的時代、跳過若獨思島(Rhodus)一樣的愚蠢。」

其次,文化哲學的思考,不能先於文化──正如同人生哲學的思考,不能先於人生一樣。文化哲學所要思考的,是既有的文化現象,因此一定先有文化,然後才有文化哲學;文化哲學就是哲學對於文化現象的後思。在文化哲學中,語言哲學是對人類既有語言的後思;藝術哲學是對人類既有藝術作品與藝術現象的後思;歷史哲學是對人類過去歷史的後思……以及等等。文化哲學的思想不在於設想未來文化的發展──那是文化行政的工作──雖然它所後思的洞見與智慧確實可能影響文化未來的發展,正如同一個人對於人生哲學的思考可能影響他往後如何過活一樣。

文化的「社群性」

「文化哲學」的前兩個特性來自於「哲學」,後兩個特性則來自於「文化」。文化的第一個特性,是它的「社群性」(sociality)。這個特性強調文化隸屬於人類社會群體,而不是單一個體的產物。早在古希臘,亞里斯多德就說人是「政治的」(political)動物。他的政治一詞來自於古希臘文的πολιτικός(politikos);名詞是πόλις(polis),意思是「城邦」。亞里斯多德的原意是:人是城邦的動物。從我們現在使用的語言來讀這句話,與其翻譯為人是政治的動物,不如翻譯為人是社群的動物。人類的社群性,使他們創造出遠多於個體的人所能創造出的事物總和。文化,就是一個社會群體所創造出來的產物。

由於社群多於所有個人的總和,因此哲學對於人的討論,只有一部分是就「個人」(individual)來做討論,另一部分則是就「社群」(society)來做討論。在《法國高中生哲學讀本》全系列裡,其中三冊是就個人來做討論:第二冊,就個人的道德行為,第三冊,就個人的主體性,第五冊,就個人對實在的認識,分別做討論;另外的兩冊則是就社群來做討論。其中的第一冊討論社群當中的政治關係;這一冊則討論社群的文化產物,包括語言、藝術、勞動與技術、宗教,以及歷史。

在這一冊的討論裡,文化哲學的課題牽涉到一個社群的文化與另一個社群的文化之間的關係,例如:我們可以說一種文化比另一種文化來得優越嗎?同樣地,就個別的文化產物而言,我們可以說一種語言、藝術、宗教,甚至歷史,比另一種語言、藝術、宗教、歷史來得優越嗎?任何一個國家或民族的優越論都需要一些可以感受、藉此激起全民感動的根據來支持,文化是其中最常被拿來支持的一個根據。然而,如果不同的國家或民族的文化是「不可共量的」(incommeasurable),那麼,這些文化上的優劣評比就很有商榷的餘地。

文化的「人為性」

文化的第二個特性,來自於它與「自然」(nature)的相對關係。我把這個與自然相對的特性稱為「人為性」(artificiality)。本書第三章所討論的「藝術」(art),與第四章所討論的「技術」(technique),在古希臘文是同一個字:τἐχνη(techne),而它的意思就是「人為」。直至今日,西文的藝術一詞都有兩個形容詞,一個是偏向褒義的「藝術的」,一個是偏向貶義的「人工的」。例如法語的artistique與artificiel,英語的artistic與artificial,或德語的künstlerisch與künstlich。這表示,藝術(與技術)的概念迄今無法脫離它(們)人為的含義。不僅藝術與技術是人為的,所有文化產物都是。在本書的第一章,文化被定義為「文明的狀態」,而「文明相對於自然狀態」。這就是文化的人為性。

文化的人為性使它陷入與自然之間「二律背反」(antinomy)的關係:人類從自然狀態發展到文明狀態,究竟是墮落,還是提升?對於西方的盧梭或東方的道家來說是墮落,但是對於西方的康德或東方的儒家來說則是提升。這種二律背反的關係同樣出現在個別的文化領域裡:語言作為一種修辭,究竟是讓人忠實地表達思想,還是讓人達成欺騙的目的?藝術作為一種虛構,究竟是創造新事物,還是在構作虛幻?勞動作為心力的付出,究竟是人的自由的實現,還是人的受苦與異化?技術作為勞動精進之後的產物,究竟是對人類勞動的解放,還是使人類與他們的勞動更加疏離?宗教作為人類的信仰,究竟是最終極的真理,還是他們的集體幻覺?最後,歷史作為人類群體在時間上的過程,究竟是持續地進步,還是反而在退步?這些二律背反分別成為文化哲學、語言哲學、藝術哲學、勞動與技術哲學、宗教哲學,以及歷史哲學的主要爭議所在。自古以來,人類對於自己所創造的文化產物並不具有絕對的自信;哲學的折回與後思對它們產生兩極的判斷。讀者在閱讀本書時,會不斷看到這個爭議。

哲學的「折回性」與「後思性」,與文化的「社群性」與「人為性」特性,共同構成文化哲學的整體面貌,其中的折回性與後思性,構成文化哲學與其他哲學共同的形式面向;而社群性與人為性,則構成文化哲學特有的內容面向。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價