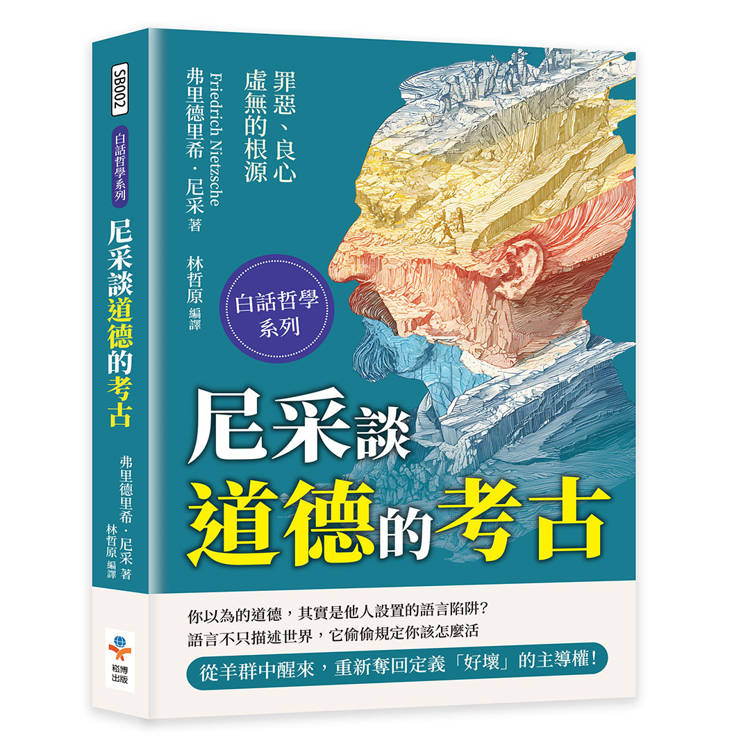

尼采談道德的考古:罪惡、良心與虛無的根源

The Archaeology of Morality

活動訊息

內容簡介

你以為的道德,其實是他人設置的語言陷阱?

語言不只描述世界,它偷偷規定你該怎麼活

從羊群中醒來,重新奪回定義「好壞」的主導權!

⚑ 語言並非中立

我們日常使用的「好」與「壞」、「善」與「惡」,並非自然產生的道德判斷,而是透過語言、權力交織出來的結果。語言不是中性的工具,它是權力的延伸,是形塑世界、區分階級與操縱價值觀的無形武器。貴族在歷史早期握有命名的權力,將自己的存在定義為「好」──象徵力量、高貴與榮耀,而將弱者標記為「壞」──意味著卑微與無能。

⚑ 價值如何反轉

當奴隸無法以力量抗衡主宰者,他們轉而使用語言進行道德上的報復與重構,將謙卑、順從、憐憫、美化為「善」,將強勢、自信、激情等貴族特質貶斥為「惡」。這種反轉透過宗教與社會制度獲得正當性,甚至在歷史中取代了原始的貴族價值,內化為現代人的良知與道德標準。作者援引佛洛伊德、榮格與社會心理學觀點,進一步剖析這種道德反轉如何在我們心中植入「罪惡感」與「自我譴責」。

⚑ 安全背後的隱形壓抑

作者延續尼采對「羊群道德」的批判,指出現代社會表面看似自由平等,實則持續透過教育、輿論、法律與媒體,強化一致性與從眾心理。社會藉由語言標籤來獎賞順從、懲罰差異,讓個體逐漸失去獨立判斷力與生命的創造力。這是一種「平庸化的隱性暴力」,它不透過明顯懲罰,而是讓人內化群體價值,自願服從、壓抑自己,換取安全感與認同。

⚑ 誰在定義我們的價值?

作者指出「評價」其實是權力的隱性運作。不論是語言、法律還是演算法,掌握評價機制者便主宰了價值體系。現代的善惡觀不再來自神明或哲理,而是來自那些握有語言與資訊流通權的人──政治、媒體、社群平台。於是,我們的道德判斷、行為選擇乃至自我認同,早已被這些話語權操控與塑造。

⚑ 走出語言的牢籠

我們必須學會辨識誰在命名、誰在評價、誰在設定標準。唯有如此,才能從奴隸語言的束縛中解放自己,成為如尼采所說的「價值的創造者」。本書不僅是哲學思辨之作,更是對現代人心理與社會結構的深刻診斷,適合每一位渴望擺脫從眾與自我壓抑、尋回主體性的讀者閱讀與深思。

本書特色:本書以尼采的道德哲學為核心,深入探討語言如何形塑「善惡」觀念,揭示語言背後的權力運作與心理機制。梳理「好/壞」詞彙從描述性語言轉化為道德審判工具的歷程,也透過貴族道德與奴隸道德的對比,批判現代社會的「羊群道德」與平庸化傾向。最後強調重新奪回價值定義權的重要性,引導讀者思辨語言與道德的本質。

語言不只描述世界,它偷偷規定你該怎麼活

從羊群中醒來,重新奪回定義「好壞」的主導權!

⚑ 語言並非中立

我們日常使用的「好」與「壞」、「善」與「惡」,並非自然產生的道德判斷,而是透過語言、權力交織出來的結果。語言不是中性的工具,它是權力的延伸,是形塑世界、區分階級與操縱價值觀的無形武器。貴族在歷史早期握有命名的權力,將自己的存在定義為「好」──象徵力量、高貴與榮耀,而將弱者標記為「壞」──意味著卑微與無能。

⚑ 價值如何反轉

當奴隸無法以力量抗衡主宰者,他們轉而使用語言進行道德上的報復與重構,將謙卑、順從、憐憫、美化為「善」,將強勢、自信、激情等貴族特質貶斥為「惡」。這種反轉透過宗教與社會制度獲得正當性,甚至在歷史中取代了原始的貴族價值,內化為現代人的良知與道德標準。作者援引佛洛伊德、榮格與社會心理學觀點,進一步剖析這種道德反轉如何在我們心中植入「罪惡感」與「自我譴責」。

⚑ 安全背後的隱形壓抑

作者延續尼采對「羊群道德」的批判,指出現代社會表面看似自由平等,實則持續透過教育、輿論、法律與媒體,強化一致性與從眾心理。社會藉由語言標籤來獎賞順從、懲罰差異,讓個體逐漸失去獨立判斷力與生命的創造力。這是一種「平庸化的隱性暴力」,它不透過明顯懲罰,而是讓人內化群體價值,自願服從、壓抑自己,換取安全感與認同。

⚑ 誰在定義我們的價值?

作者指出「評價」其實是權力的隱性運作。不論是語言、法律還是演算法,掌握評價機制者便主宰了價值體系。現代的善惡觀不再來自神明或哲理,而是來自那些握有語言與資訊流通權的人──政治、媒體、社群平台。於是,我們的道德判斷、行為選擇乃至自我認同,早已被這些話語權操控與塑造。

⚑ 走出語言的牢籠

我們必須學會辨識誰在命名、誰在評價、誰在設定標準。唯有如此,才能從奴隸語言的束縛中解放自己,成為如尼采所說的「價值的創造者」。本書不僅是哲學思辨之作,更是對現代人心理與社會結構的深刻診斷,適合每一位渴望擺脫從眾與自我壓抑、尋回主體性的讀者閱讀與深思。

本書特色:本書以尼采的道德哲學為核心,深入探討語言如何形塑「善惡」觀念,揭示語言背後的權力運作與心理機制。梳理「好/壞」詞彙從描述性語言轉化為道德審判工具的歷程,也透過貴族道德與奴隸道德的對比,批判現代社會的「羊群道德」與平庸化傾向。最後強調重新奪回價值定義權的重要性,引導讀者思辨語言與道德的本質。

目錄

第一章 善惡的起源:語言如何創造價值

第二章 羊群道德:安全與服從的幻象

第三章 主人的眼光:貴族價值與奴隸價值

第四章 懲罰的演變:從報復到規訓

第五章 罪惡與負債:良心的會計學

第六章 苦修者的陷阱:禁慾與自我折磨

第七章 真理意志:為何我們非要相信

第八章 上帝已死:虛無主義的開端

第九章 虛無的深淵:價值真空的危險

第十章 終章:在殘酷與慈悲之間,為自己立法

第二章 羊群道德:安全與服從的幻象

第三章 主人的眼光:貴族價值與奴隸價值

第四章 懲罰的演變:從報復到規訓

第五章 罪惡與負債:良心的會計學

第六章 苦修者的陷阱:禁慾與自我折磨

第七章 真理意志:為何我們非要相信

第八章 上帝已死:虛無主義的開端

第九章 虛無的深淵:價值真空的危險

第十章 終章:在殘酷與慈悲之間,為自己立法

試閱

第一節 「好」與「壞」的第一代用法

語言與價值的起點

當我們今天隨口說「這個人很好」或「這件事很壞」時,往往沒有意識到這些詞語背後的歷史厚度。語言並不是一開始就帶著道德審判的功能誕生的,而是逐漸在社會互動中被灌注了情感與權力的意涵。尼采在《道德系譜學》(On the Genealogy of Morality)中揭示,「好」與「壞」最初的意義,並非道德上的正義與邪惡,而是階級與力量的區別。換言之,語言在一開始更像是一面鏡子,反映出群體之間的權力差異與生活方式的差別,而不是一個絕對道德的法典。

在最早的社會裡,「好」往往意味著「高貴」、「強大」、「有力」,它是一種屬於上層支配階層的自我肯定;相反地,「壞」則並非指「邪惡」,而是「低下」、「軟弱」、「卑劣」。這種區分與其說是倫理上的判斷,不如說是社會分層的語言標籤。當貴族自稱「好」時,他們不是在宣稱某種普遍的善德,而是在標示出自己身處優越位置的身份。由此可見,語言的初始功能並不是規範,而是區隔。

貴族詞彙的自我肯定

尼采指出,貴族階級在語言創造中扮演了最初的「命名者」。他們把自己與所屬群體的生活方式命名為「好」,這裡的「好」充滿了力量、勝利、富裕、甚至健康的意味。貴族之所以能夠如此自信地定義語言,是因為他們握有支配的力量,不需要向任何人交代。這種「好」是積極的、主動的,它代表著一種對生命的肯定與外放。

在貴族的語境裡,「壞」不是指邪惡或罪惡,而只是「不屬於我們」。平民、奴隸、弱小者,被視為「壞」,因為他們缺乏貴族所擁有的力量與榮耀。在這種用法裡,「壞」並沒有任何道德上的譴責,它只是標示出一種差異與輕視。例如,古希臘的「高貴」一詞,最早就是指一個人具備勇氣與血統上的優越,而非後來的道德化涵義。

這種語言運作方式說明了一個心理學上的要點:人類在創造價值時,往往先從「自我肯定」出發,而非抽象的道德規範。正如心理學家威廉.詹姆士(William James)所言,人類的自尊是根植於「我們對自我價值的肯定」之中,語言不過是將這種肯定形式化、制度化的工具。

奴隸詞彙的反動

然而,當被支配者開始形成自己的語言時,「好」與「壞」的語意逐漸轉換。奴隸階層在無法以力量對抗的情況下,開始在語言上尋求補償。他們重新定義「好」:不再是強大與榮耀,而是謙卑、順從、溫和、憐憫。這正是尼采所謂「奴隸道德」的誕生。在奴隸的語境裡,「壞」則開始接近「殘忍」、「冷酷」、「自私」這樣的道德指控。

這一語言轉向的背後,藏著深刻的心理學動力。被支配者無法在現實中獲得勝利,於是透過重新定義價值來維護心理平衡。法國社會學家皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)所說的「象徵暴力」在這裡正好可以呼應:弱者透過語言與符號的重構,將自己的處境美化,並把強者的特質污名化。久而久之,這套語言系統甚至能夠顛覆原本的價值秩序,使得強者也不得不在這種評價中自我檢討。

奴隸的語言策略表面上是「弱者的智慧」,但實際上卻奠定了後世道德體系的基礎。當「好」與「壞」被注入了道德意涵後,它就不再只是階級的標籤,而變成一種普遍的規範力量。

語言如何從描述走向審判

語言從最初的描述功能走向道德化審判,這個過程並非偶然,而是隨著社會的擴張與群體的穩定逐步發生的。當一個群體需要維持內部秩序時,單純的「高貴—卑下」的分類已經不足,必須透過更嚴格的價值評斷來約束行為。於是,「好」與「壞」開始獲得規範性。

心理學上,這種變化可以解釋為「內化機制」的運作。原本來自外部的評價,逐漸被個體吸收,轉化為自我要求。例如,現代兒童的道德教育過程中,父母的「好孩子」、「壞孩子」的評價,會逐漸內化成孩子的良心,成為其自我監督的聲音。尼采敏銳地洞察到這一點,他認為道德的形成,本質上就是一種「語言的權力化」。語言先是區分群體,後來則成為內在的審判官。

這種語言的轉變讓「好」與「壞」超越了生活狀態的差異,而變成帶有情感重量的評價,最終形塑出我們今天所熟悉的道德坐標。

心理學視角下的「價值內化」

現代心理學對於「好」與「壞」的形成,提供了與尼采相互呼應的解釋。精神分析學家佛洛伊德指出,超我的產生,正是來自外在禁令與懲罰的內化。父母、師長、社會規範所傳遞的「好」與「壞」,會逐漸被內建進個體的心理結構,使得人即使在無人監督時,也能自我約束。這與尼采所說的「懲罰的內化」不謀而合。

同時,社會心理學中的「標籤理論(Labeling theory)」亦指出,一旦一個人被賦予「好」或「壞」的標籤,這個標籤往往會影響其自我認同與他人對他的期待。換句話說,語言不僅描述現實,更能創造現實。當社會普遍接受某種「好」與「壞」的定義時,個體也就被迫在其中找到自己的位置。

這樣的分析讓我們更能理解,為什麼尼采如此強調要「重新發問:誰在定義善惡?」因為一旦我們沒有意識到語言背後的權力結構,我們就只能被動接受這些評價,甚至自我矮化。

現代社會中的延續

雖然我們生活在現代社會,但「好」與「壞」的原初痕跡依然存在。例如,當代商業廣告常常將某種生活方式定義為「好的選擇」,並將其他選項隱晦地標示為「壞的選擇」。這其實是古老的貴族語言的延續──透過語言創造優越感,進而操縱消費者的價值判斷。

另一方面,社會輿論與群眾文化仍然保留著奴隸語言的影響。對於「成功者」的批評,往往帶著道德化的語氣:太自私、太冷酷、不夠謙遜。這正是奴隸語言對強者的道德審判,在現代社會的再現。由此可見,語言作為價值評判的工具,不僅塑造了我們的歷史,也仍然在操控著我們的日常生活。

重新發問:誰在定義善惡

當我們回顧「好」與「壞」的第一代用法,可以發現道德並非天生存在,而是語言長期演變與權力互動的結果。這讓我們不得不重新提問:今天的善惡觀念,究竟是誰定義的?是宗教、國家、媒體,還是我們自己?

尼采在《善惡的彼岸》(Beyond Good and Evil)中強調,哲學家應該扮演「價值的創造者」,而不是盲目接受既定的價值。他提醒我們,若不去追溯語言的源頭,不去質疑「好」與「壞」背後的權力邏輯,我們便永遠活在他人定義的道德牢籠之中。

語言的幽靈

「好」與「壞」的最初用法並不是普世道德,而是權力的語言標籤。貴族以自我肯定將自身命名為「好」,奴隸則以反動策略將弱小美化為「好」。語言因此逐漸由描述走向審判,並在心理結構中內化為良心。直到今天,我們仍然受制於這些歷史沉澱下來的詞彙,甚至忘記它們曾經的語源。

在這裡,我們需要意識到:語言不只是交流的工具,更是支配與壓迫的無形力量。善惡不是自然的,而是被說出來、被建構出來的。理解這一點,才可能讓我們真正踏上「道德的考古」之路。

小結

語言作為道德的隱形立法者

語言與價值的起點

當我們今天隨口說「這個人很好」或「這件事很壞」時,往往沒有意識到這些詞語背後的歷史厚度。語言並不是一開始就帶著道德審判的功能誕生的,而是逐漸在社會互動中被灌注了情感與權力的意涵。尼采在《道德系譜學》(On the Genealogy of Morality)中揭示,「好」與「壞」最初的意義,並非道德上的正義與邪惡,而是階級與力量的區別。換言之,語言在一開始更像是一面鏡子,反映出群體之間的權力差異與生活方式的差別,而不是一個絕對道德的法典。

在最早的社會裡,「好」往往意味著「高貴」、「強大」、「有力」,它是一種屬於上層支配階層的自我肯定;相反地,「壞」則並非指「邪惡」,而是「低下」、「軟弱」、「卑劣」。這種區分與其說是倫理上的判斷,不如說是社會分層的語言標籤。當貴族自稱「好」時,他們不是在宣稱某種普遍的善德,而是在標示出自己身處優越位置的身份。由此可見,語言的初始功能並不是規範,而是區隔。

貴族詞彙的自我肯定

尼采指出,貴族階級在語言創造中扮演了最初的「命名者」。他們把自己與所屬群體的生活方式命名為「好」,這裡的「好」充滿了力量、勝利、富裕、甚至健康的意味。貴族之所以能夠如此自信地定義語言,是因為他們握有支配的力量,不需要向任何人交代。這種「好」是積極的、主動的,它代表著一種對生命的肯定與外放。

在貴族的語境裡,「壞」不是指邪惡或罪惡,而只是「不屬於我們」。平民、奴隸、弱小者,被視為「壞」,因為他們缺乏貴族所擁有的力量與榮耀。在這種用法裡,「壞」並沒有任何道德上的譴責,它只是標示出一種差異與輕視。例如,古希臘的「高貴」一詞,最早就是指一個人具備勇氣與血統上的優越,而非後來的道德化涵義。

這種語言運作方式說明了一個心理學上的要點:人類在創造價值時,往往先從「自我肯定」出發,而非抽象的道德規範。正如心理學家威廉.詹姆士(William James)所言,人類的自尊是根植於「我們對自我價值的肯定」之中,語言不過是將這種肯定形式化、制度化的工具。

奴隸詞彙的反動

然而,當被支配者開始形成自己的語言時,「好」與「壞」的語意逐漸轉換。奴隸階層在無法以力量對抗的情況下,開始在語言上尋求補償。他們重新定義「好」:不再是強大與榮耀,而是謙卑、順從、溫和、憐憫。這正是尼采所謂「奴隸道德」的誕生。在奴隸的語境裡,「壞」則開始接近「殘忍」、「冷酷」、「自私」這樣的道德指控。

這一語言轉向的背後,藏著深刻的心理學動力。被支配者無法在現實中獲得勝利,於是透過重新定義價值來維護心理平衡。法國社會學家皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)所說的「象徵暴力」在這裡正好可以呼應:弱者透過語言與符號的重構,將自己的處境美化,並把強者的特質污名化。久而久之,這套語言系統甚至能夠顛覆原本的價值秩序,使得強者也不得不在這種評價中自我檢討。

奴隸的語言策略表面上是「弱者的智慧」,但實際上卻奠定了後世道德體系的基礎。當「好」與「壞」被注入了道德意涵後,它就不再只是階級的標籤,而變成一種普遍的規範力量。

語言如何從描述走向審判

語言從最初的描述功能走向道德化審判,這個過程並非偶然,而是隨著社會的擴張與群體的穩定逐步發生的。當一個群體需要維持內部秩序時,單純的「高貴—卑下」的分類已經不足,必須透過更嚴格的價值評斷來約束行為。於是,「好」與「壞」開始獲得規範性。

心理學上,這種變化可以解釋為「內化機制」的運作。原本來自外部的評價,逐漸被個體吸收,轉化為自我要求。例如,現代兒童的道德教育過程中,父母的「好孩子」、「壞孩子」的評價,會逐漸內化成孩子的良心,成為其自我監督的聲音。尼采敏銳地洞察到這一點,他認為道德的形成,本質上就是一種「語言的權力化」。語言先是區分群體,後來則成為內在的審判官。

這種語言的轉變讓「好」與「壞」超越了生活狀態的差異,而變成帶有情感重量的評價,最終形塑出我們今天所熟悉的道德坐標。

心理學視角下的「價值內化」

現代心理學對於「好」與「壞」的形成,提供了與尼采相互呼應的解釋。精神分析學家佛洛伊德指出,超我的產生,正是來自外在禁令與懲罰的內化。父母、師長、社會規範所傳遞的「好」與「壞」,會逐漸被內建進個體的心理結構,使得人即使在無人監督時,也能自我約束。這與尼采所說的「懲罰的內化」不謀而合。

同時,社會心理學中的「標籤理論(Labeling theory)」亦指出,一旦一個人被賦予「好」或「壞」的標籤,這個標籤往往會影響其自我認同與他人對他的期待。換句話說,語言不僅描述現實,更能創造現實。當社會普遍接受某種「好」與「壞」的定義時,個體也就被迫在其中找到自己的位置。

這樣的分析讓我們更能理解,為什麼尼采如此強調要「重新發問:誰在定義善惡?」因為一旦我們沒有意識到語言背後的權力結構,我們就只能被動接受這些評價,甚至自我矮化。

現代社會中的延續

雖然我們生活在現代社會,但「好」與「壞」的原初痕跡依然存在。例如,當代商業廣告常常將某種生活方式定義為「好的選擇」,並將其他選項隱晦地標示為「壞的選擇」。這其實是古老的貴族語言的延續──透過語言創造優越感,進而操縱消費者的價值判斷。

另一方面,社會輿論與群眾文化仍然保留著奴隸語言的影響。對於「成功者」的批評,往往帶著道德化的語氣:太自私、太冷酷、不夠謙遜。這正是奴隸語言對強者的道德審判,在現代社會的再現。由此可見,語言作為價值評判的工具,不僅塑造了我們的歷史,也仍然在操控著我們的日常生活。

重新發問:誰在定義善惡

當我們回顧「好」與「壞」的第一代用法,可以發現道德並非天生存在,而是語言長期演變與權力互動的結果。這讓我們不得不重新提問:今天的善惡觀念,究竟是誰定義的?是宗教、國家、媒體,還是我們自己?

尼采在《善惡的彼岸》(Beyond Good and Evil)中強調,哲學家應該扮演「價值的創造者」,而不是盲目接受既定的價值。他提醒我們,若不去追溯語言的源頭,不去質疑「好」與「壞」背後的權力邏輯,我們便永遠活在他人定義的道德牢籠之中。

語言的幽靈

「好」與「壞」的最初用法並不是普世道德,而是權力的語言標籤。貴族以自我肯定將自身命名為「好」,奴隸則以反動策略將弱小美化為「好」。語言因此逐漸由描述走向審判,並在心理結構中內化為良心。直到今天,我們仍然受制於這些歷史沉澱下來的詞彙,甚至忘記它們曾經的語源。

在這裡,我們需要意識到:語言不只是交流的工具,更是支配與壓迫的無形力量。善惡不是自然的,而是被說出來、被建構出來的。理解這一點,才可能讓我們真正踏上「道德的考古」之路。

小結

語言作為道德的隱形立法者

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價