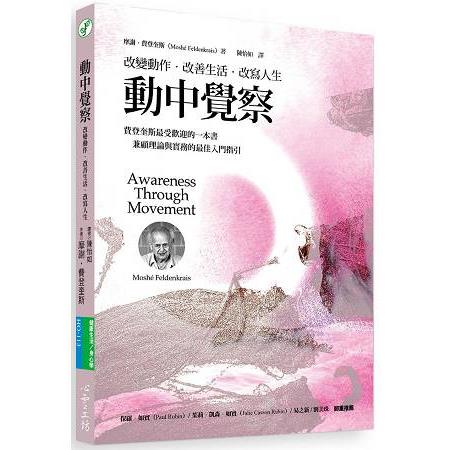

動中覺察:改變動作.改善生活.改寫人生

活動訊息

內容簡介

費登奎斯最受歡迎的一本書

兼顧理論與實務的最佳入門指引

「讓不可能的成為可能;讓困難的成為容易;讓容易的成為愉悅。」――摩謝.費登奎斯

《動中覺察》是費登奎斯最受歡迎的著作,為成千上萬人引介了費登奎斯方法,大大改變了許多人的生活。各個年齡的人都可以從這本書學習身心整合,逐步發展出更完整、更有活力的自我。

「動中覺察」意為「透過動作來增進覺察的能力」。日常的許多行動,常常只是個人習慣的模式,而行動本身並非獨立的,每個動作皆透過感官、感知、思考而形成,若是細細覺察,會發現看似單純的動作其實牽動了全身各個部位,甚至引動內在的情緒和感受;所以改變動作,也將改變我們感知及思維的方式。

本書分為兩部分,第一部分介紹費登奎斯的核心觀念,如自我意象、發展階段、覺察與進化的關係等,並說明為何要從動作進入覺察。第二部分是十二堂「動中覺察」實作課程,幫助讀者在探索的過程中更深入地認識自己,發展更完整的自我意象以及與生俱有的潛能。

費登奎斯的方法深入淺出、講求實際,謹慎避免任何神祕的元素,同時也不要求學生掌握深奧的理論。透過動中覺察,我們會對自己的身心有更細緻而深入的認識和體會。當我們更有自覺,將逐漸打破加諸自身的限制,使生活品質明顯改善,並真正擁有選擇的自由。

本書特色

•本書是費登奎斯特別設計,用來幫助沒有專業費登奎斯老師帶領的一般讀者,可依照書中的引導,深入探索並療癒自己的身心,是以費登奎斯方法深度認識自我的極好的入門之書。

名人推薦

名人推薦

保羅.如賓(Paul Rubin) 國際費登奎斯®資深教師培訓師

茱莉.凱森.如賓(Julie Casson Rubin) 國際費登奎斯®資深教師培訓師

易之新 神經內科醫師、費登奎斯老師、身心靈書籍譯者

劉美珠 國立臺東大學身心整合與運動休閒產業學系教授

誠摯推薦

「動作是感覺的基礎,動作可以反應出當下神經系統的狀態,『動』的優劣能力對自我價值觀有很重要的影響。藉由動作,覺察當下的身體狀態,是每個人一生都該學習的功課。」――劉美珠(國立臺東大學心動學系教授,Body-Mind Centering ®教師)

「這個練習如此簡單,卻能如此巧妙地引領他人去創造同樣風格的練習。它以精巧的方式開發你的身體,以心智及感官知覺分別去覺察身體左右兩側。身體的感覺變得更細緻了,然後,身體的一側激發著另一側,彷彿由此開啟了一種良性競爭的循環。」――耶胡迪.曼紐因(Yehudi Menuhin,小提琴大師)

「《動中覺察》為成千上萬人引介了費登奎斯方法。在我跟摩謝.費登奎斯一起旅行時,還有他主持的工作坊中,人們會走上前來跟我們說,這本書如何大大改變了他們的生活──幫助他們掙脫個人困境而復元,豐富了他們的生活品質。」――科爾曼.科倫塔耶(Kolman Korentayer,完形和費登奎斯學派工作者,費登奎斯課程北美協辦人)

「費登奎斯最受歡迎、最平易近人的一部作品。」──史密森尼學會(Smithsonian)

目錄

各方推薦

【推薦序】認識費登奎斯,改善生命的品質/保羅.如賓

【譯序】走入費登奎斯的世界

第一部 做中理解

前言

自我意象

發展階段

何處著手與如何開始

結構和功能

進展的方向

第二部 做以理解:十二堂實作課程

整體的觀察

一些實用的提示

第一課 什麼是良好的姿勢?

第二課 什麼動作是好的?

第三課 動作的基本特性

第四課 在呼吸裡將「部位」與「功能」區分開來

第五課 屈肌和伸肌的協調

第六課 運用想像的時鐘來作為區分骨盆動作的方法

第七課 頭如何擺放會影響肌肉系統的狀態

第八課 讓自我意象越來越完整

第九課 運用空間關係來作為協調動作的方法

第十課 雙眼的動作組織身體的動作

第十一課 運用「有意識的部分」來幫助我們覺察「沒有意識的部分」

第十二課 想像和呼吸

後記

中文參考書目與資料

序/導讀

推薦序

認識費登奎斯,改善生命的品質

保羅.如賓(Paul Rubin,國際費登奎斯®資深教師培訓師)

在有關於人類潛能及教育的領域裡,摩謝.費登奎斯博士可說是以整體論來思考的早期領航者。

費登奎斯年輕時是運動員,一次膝蓋受傷的經歷讓他挫折又困惑,因為他的問題無法用任何醫學方法來解決。他同時也對自己很不滿意,因為他無法解釋自己為何會如此衝動地賭上未來獨立行動和生活的能力,只是為了在運動場上爭個輸贏。這成為了他畢生研究「強迫的本質」(nature of compulsion)的契機。

費登奎斯與生俱來的充沛好奇心及聰明才智,讓他開始對人類行為的根源進行徹底的調查。既然醫療選項全部無效,他開始透過達爾文(Charles Darwin)及康拉德.勞倫茲(Konrad Lorenz)等人的著作來研究人類行為的演化。在此同時,他也研究人類神經系統演化的可能性,他想了解「大腦進行的生理發展」,與「人類發展出更複雜的行為及情緒歷程」的潛能,這兩者之間的關係。早期學者的理論如巴甫洛夫(Ivan Pavlov)的學習理論及A.D.斯伯瑞斯基(A. D. Speransky)的著作《醫學理論的基礎》(On the Basis for a theory of Medicine)形塑且融入了他的思想。

他透過皮亞傑(Jean Piaget)及其他學者的理論,來研究兒童的身體、社會及情緒方面的學習發展。他也對早期神經學家的理論很有興趣,例如亞歷山大.露瑞亞(Alexander Luria)及其後的學者,因為他們的研究指出大腦是如何影響人類的運動、感知、及情緒生活。

簡而言之,他以不同的方式重新開始。他檢視了他當時所有針對人類結構以及行為的理論,目的並不只是要了解這些領域,而是要深入探討:是什麼樣的人類本質引發了這些領域的研究,是什麼將它們區分開來,是什麼讓它們融合在一起,他又該往哪個方向才可能比這些領域走得更深遠。

他想了解在人類的演化中,這個世界上最明顯的物理現象會對我們的潛力造成什麼影響?這個世界的地心引力對我們的骨骼及肌肉形成造成什麼影響?太陽光的強度及顏色對我們的眼睛及視覺感知的神經傳導發展有什麼影響?大氣層對肺部及聽力的發展有什麼影響?在這個星球上的演化,是否不只會影響到我們的身體發展,也會系統性地影響我們的學習模式、我們的心理學,以及我們的社會歷程?

很幸運地,這四十年來的研究、實驗、還有臨床經驗的結果,發展出這套為人所熟知的「費登奎斯方法」。

他具有前瞻性的作品《身體及成熟的行為》(Body and Mature Behaviour)首度於1949年出版。他以嚴謹的科學思維及跨學科的思考方式來研究人類的學習及行為本質,其結果普遍得到當時思想巨擘的好評。可惜的是,在當時醫學及科學仍然致力於專科訓練的氣氛下,該書遭到忽視。費登奎斯遠遠超越他的時代。

《動中覺察》的英文版於1972年出版,是費登奎斯第一本為大眾所寫的著作。書中除了理論,還包含十二套專注於覺察來進行實驗的動作序列組合。如此的動作序列組合形成了費登奎斯方法的核心,而這十二套只是他超過六百套「課程」中的一些範例。提供一系列對開展能力更實用、更有效的練習,來幫助我們發展更完整、舒適以及適合於不同生命階段的身體狀態,是費登奎斯博士的特殊貢獻。對如此貢獻有興趣的人來說,這是一本很好的入門書。

當人類的神經系統開始作用,幫助我們組織動作以及自我表達的行為,用一種和諧的方式以我們的基因特徵與這個世界互動,我們的行動就不只是關節及肌肉組合起來的機械行為了。而這些通常會帶來戲劇化且令人愉快的結果——無論我們是想要對基本功能進行復健,還是讓已經精練的技巧更加完善;甚至是更為複雜地,想改善我們與自己,以及我們與這世界之間關係的品質。

譯序

走入費登奎斯的世界

「聽說這本書是先以希伯來文寫的……所以……」翻譯這本書時,常常想起多年前在美國接受師資培訓的時期,不時聽到同學們對此書的傳聞與臆測。在琢磨要怎麼寫譯序的同時,對這本書的歷史與背景產生了好奇,於是,我寫信給以前在美國念研究所期間的兩位費登奎斯啟蒙老師:以色列裔的大提琴教授暨費登奎斯老師Uri Vardi,以及費登奎斯老師Hagit Vardi。沒想到這竟然帶來了一些有趣的發現。

中文版翻譯自1972年初版、後來於1990年再版的英文版,書名為Awareness Through Movement,全書分為兩個部分:第一部分是理論,第二部分是十二堂課程的實作。

不過據老師手上的資料顯示,這本書最早於1967年以希伯來文出版。老師解釋說,希伯來文初版第一部分的標題來自《希伯來聖經》中以色列人在西乃山接受摩西律法(Torah)的故事:「Na'ase ve'nishma」(我們將會先做,然後我們將會聽到)。現代人將這句話理解成對宗教的完全奉獻和接受。然而費登奎斯更動了「Na'ase ve'nishma」這句話的順序,他不但以「聽/學習,然後做」作為第一部分理論的標題,同時也以一種調皮的方式強調:如果不先有實際經驗,就無法理解也無法獲得。

原來,希伯來文舊版的標題有如此的淵源,而這也就是後來英文版本有關理論的第一部分會定為「Understanding While Doing」(做中理解)的原因。這個意涵闡明了進入費登奎斯方法的重要途徑——要嘗試去理解什麼是費登奎斯方法,實際去經驗課程,的確是最重要的一步。如果沒有親身經驗,幾乎所有的討論都是空中樓閣,因此這本內含十二堂實作課程的書非常重要;至於對費登奎斯方法有興趣卻還沒有機會找到合格老師的朋友來說,這本書的中譯版尤其珍貴。

循著這條思路,讀者不妨試著邊讀第一部分的理論,邊實際練習第二部分的實作課程。讀者甚至可以從第二部分開始,做完十二堂課程的練習之後,再回來閱讀第一部分的理論,這樣也許更有助於理解與學習。過程中倘若有難以理解的部分,也可以先跳過去,之後再回來,因為在一次又一次實作與閱讀中來來回回探索,往往會有更新的發現與更深一層的體會。

1967年之後的另一個希伯來文版本,於1972年出版,書名為《費登奎斯方法――以動作作為覺察的工具》。同年亦以英文出版,書名為Awareness through Movement(《動中覺察》);這個版本也就是現今中文譯本的來源。希伯來文版的副標題闡明了這個方法的運作方式――「重點是覺察而不是動作,動作只是作為覺察的工具或媒介。」

費登奎斯方法有兩種取向:一是透過觸碰與互動、個別一對一的功能整合(Functional Integration,簡稱FI)教學,另一種是以口語引導的動中覺察(Awareness Through Movement,簡稱ATM)團體課程。本書後半部的實作課程,即是從幾千堂課程裡精選出來的十二堂課。

在愉悅而不怕犯錯的環境裡,費登奎斯選擇以動作作為工具與媒介來帶領團體課程,透過探索與學習的過程,發展自我覺察,進而改變自我意象來改善自我。然而,在引導動中覺察課程時,甚至有時在自己的練習當中,會觀察到一個現象:我們往往不自覺地被自身的強迫性所驅使,或被想達成某種姿勢、效果或成功的慾望所吸引,以至於將專注力放在動作的達成,而非身心現象的探索與覺察。有經驗的練習者會發現一種有趣而弔詭的狀態——懷著越強的企圖心或決心、越勉強自己達到某種標準、運用越多的意志力,反而越到達不了書中所敘述的狀態與境界。

關於「達到短期目標的負面效應」、「意志力」、「將目標與過程分開來」等等,費登奎斯在書裡有非常精闢且不同於俗的觀察與論述。即使乍看之下,費登奎斯在每堂課程開始時就說明了這堂課的方向和目標,然而,若仔細閱讀書中的概念以及引導,就會發現在練習過程裡「如何做」其實比「做什麼」更為重要,而這也會導向更深遠的學習,也就是費登奎斯所謂的「認識自己」(knowing yourself)。

費登奎斯從中年到離世,不斷發展他的方法,精進自己的教學,隨著不同的生命階段,我們也會看到不同的轉變。曾經身為運動員的費登奎斯,中壯年時期所發展的課程普遍來說比較困難;相對於接近生命末期,也許是對人性有更多的理解與寬容,此時所發展的某些課程,更為單純與溫柔,卻能產生非常強大的影響。

因此,在帶領初階的大眾課程,尤其是面對較多病痛的朋

試閱

前言

我們依據自我意象(self-image)來行為處事。不僅如此,這個主宰了我們一舉一動的自我意象,會受到遺傳、教育和自我教育這三項因素不同程度的影響,而有所不同。

承襲自遺傳的部分是最不可改變的。每個人與生俱有的生物特質──神經系統的形貌樣態和能力、骨骼結構、肌肉、組織、腺體、皮膚和感官──早在建立任何個體的獨特性之前,就已經由生理遺傳決定了。而他的自我意象是在一般的經驗過程中,透過自己的行為和反應所發展出來的。

教育決定了一個人的語言,並建立他在某特定社會中,普遍的共通概念與反應模式。這些概念和反應會依個人出生環境的不同,而有所不同;這些並非人類此物種所具有的特性,而是某特定族群或個人獨有的。

在很大的程度上,教育決定了我們自我教育的方向。在我們的發展中,自我教育是最積極的元素;比起源自於生物本質的元素,自我教育更常運用於社會層面上。自我教育會影響我們學習外在教育的方式,並且影響我們選擇學習的素材,也就是選擇哪些是可以學習的,以及哪些是因為我們無法吸收而需要去拒絕的。教育和自我教育間歇交替地發生。在新生兒生命的前幾週裡,教育主要是吸收環境,而自我教育幾乎不存在;自我教育只包含拒絕或抗拒所有異物、以及他遺傳特質裡無法接受的事物。

當小寶寶成長並變得比較穩定的時候,自我教育亦開始發展。孩童逐漸發展出自己獨特的個性,會開始依據自己的特質來選擇目標和行為,他不再接受外在訓練試圖強加於他的任何事物。強加的教育和個別傾向,共同定調了我們所有慣性行為和動作。

在塑造自我意象的三項積極因素中,只有自我教育在某種程度上可以掌握在自己的手上。生理遺傳是無法選擇的,教育是強加於我們的,甚至在生命的前幾年,自我教育也非完全來自於自由意志,而是取決於「遺傳性格、個人特質、神經系統運作的效度」三者之間的相對強度、外在教育影響的嚴重程度,以及持續程度。遺傳讓我們在生理結構、外表和動作上成為獨特的個人。教育使得我們成為某個特定社會的一員,且企圖讓我們與那個社會的其他成員盡可能地相像。社會規範了我們的衣著樣式,於是讓我們的外表跟其他人相差無幾,而社會也藉由賦予我們語言,讓我們跟其他人以同樣的方式來表達自己。不但如此,社會亦在我們身上灌輸了一套行為模式和價值,企圖讓我們的自我教育也如此運作,也就是期待自己變得跟其他人一樣。如此一來,即使自我教育是造就個體獨特性的積極力量,同時也可以將個人遺傳的差異延伸到行為的領域裡,然而,在相當大的程度上,自我教育也會傾向讓我們的行為跟其他人一樣。正如我們今日所知的,教育根本的缺陷在於,教育是以古老且原始的慣例習俗作為基礎,其目的是讓大家都一樣,但這樣的意圖並非清晰可見,也就不易察覺。不過這項缺陷也有它的優點,因為除了塑造個人讓他不會跟社會格格不入之外,教育本身並沒有其他明確的宗旨,因此教育不總是能完全成功地壓制自我教育。儘管如此,即使在教育方法不斷改善的先進國家,每個人的意見、外表和志向,也越來越趨於一致。大眾傳播的發展,以及政治上對於平等的企盼,也推波助瀾地更讓今日個體的獨特性越來越模糊。

哈佛大學的心理學家史基納(B.F.Skinner)已經運用了教育和心理學領域的現代知識和技巧,示範了一些方法,可以製造出「滿足、有能力、受過教育的、快樂的且富創造力的」個人。事實上,儘管不被如此明確地陳述出來,但這也是教育的目標。關於這些方法的有效性,史基納可以肯定是對的,毫無疑問地,有朝一日,我們能夠發展製造出受過教育、組織良好、滿足又幸福的人形部隊;如果我們運用生物遺傳領域的所有知識,甚至可能可以成功地製造出好幾種不同類型的人形部隊,來滿足社會的所有需求。

這樣在我們有生之年可能出現的烏托邦,是依據現況符合邏輯所發展出來的結果。為了要實現這個烏托邦,我們只需打造生物的一致性,同時採用合適的教育手段來防止自我教育。

很多人覺得,相較於組成社群的個人,社群是比較重要的。幾乎在所有先進國家裡都可以發現到一個趨勢,就是改善社群,其間的差別只在於要選擇什麼樣的方法來實現這個目標。人們似乎普遍同意,最重要的就是改善就業、生產、並為每個人提供相等機會的社會過程。每個社會都很關注於如何讓年輕一代的教育盡可能達到相同的品質,如此社群功能的運作才不會受到嚴重干擾。

或許,這些社會趨勢跟人類演化的傾向相吻合;若真是如此的話,那每個人當然都應該盡力去完成這項目標。然而,若暫時不考慮社會這個概念,轉而考慮人的本身,我們會發現到,社會不僅僅是其組成分子,也就是人的總和;從個人觀點來看,社會具有不同的意義。首先,作為一個場域,社會對個人的重要意涵是,在其中他必須追求進步,才能被接受成為有一個價值的成員;而他的社會地位,會影響他眼裡看待自己的價值。社會作為一個場域,對個人還有另一層重要的意涵就是,在這裡,他可以鍛鍊他的個人特質,也可以發展和表達個人獨特天生自然的傾向。自然特徵源於生物遺傳。對生物有機體來說,盡其所能去表達與發揮他的功能,是非常重要的。然而,社會裡要求一致的傾向,會與個人特質產生無數的衝突。要適應社會,有兩種解決的方式,一是壓抑個人天性的需求,二是個人認同社會的需求(對他來說,他不覺得這是外界強加於他的),而認同的程度是如此強烈,甚至每當行為舉止不符合社會價值時,他就會感到自我價值被貶低。

社會提供的教育,同時朝向兩個方向運作。透過「撤回支持」的懲罰,教育壓制每一個不從俗的傾向,並同時灌輸價值,迫使個人克制與摒棄自發的欲望。這些制約導致今日大多數的成年人都活在面具之後:一個試圖展現給別人和自己看的人格面具。每一個熱切的願望與自發的渴求,都屈服於嚴厲的內在批評之下,惟恐洩露個人天生自然的本性。這樣的熱望和渴求會引起焦慮和自責,於是個人會努力去壓抑想要實踐的衝動。儘管有些犧牲,但讓自己的人生還禁得住、能繼續走下去的唯一補償是,一旦達成社會所定義的成功,便會獲得社會認可所帶來的滿足感。需要同伴不斷地支持,這樣的需求是如此強烈,以致於大多數人終其一生耗費在築禦強化自己的面具上。一再的成功是如此重要,因為這樣才能激勵個人在這場假面舞會中,繼續堅持下去。

這樣的成功必須是看得見的,包含在社經位階中不斷往上爬。如果在攀爬過程中失敗了,不僅生活情況會變得艱難,他在自己眼中的個人價值也會降低,甚至嚴重到危害身心健康的地步。即使擁有如此的物質條件,他也不敢允許自己去渡個假。為了維持沒有瑕疵、沒有裂痕的面具,為了避免洩露隱藏在後面的部分,他需要採取某些行動,然而這些行動和行動背後的驅力,並非來自於天性的基本需求。結果即使成功,從這些行為中衍生出來的滿足感,並不是真正的滿足──能讓天生自然本性恢復元氣的滿足。因為那只是膚淺的、表面的滿足。非常緩慢地,經過多年後,他終於說服自己,社會肯定他的成功,而且的確帶給他真正的、天性上的滿足。發生的頻率高到足以讓他變得如此適應他的面具,讓他如此完全認同他的面具,以至於他便不再意識到任何天生的驅力或滿足,結果可能會揭露出一些真實的狀態──在家庭和性愛關係中或許一直存在的裂痕與不安,然而這些狀態卻往往已被個人在社會上的成功所掩蓋。而的確,對於成功的面具人格和它代表的社會價值來說,私密的感官生活和強烈的自然驅力衍生出來的需求是否獲得滿足,幾乎是無足輕重的。絕大多數的人,在戴著的面具後面過著積極且心滿意足的生活,因此即使停下腳步去傾聽自己內心時,可能多少會感到有些空虛,但或多或少都能壓抑下去而不感覺痛苦。

不過,不是每個人都能在社會認為重要的工作上獲得成功,並達到某種程度能使他們過著心滿意足的假面生活。很多年輕時找不到合適的專業或謀生之道,以提供自己有足夠聲望來維持假面生活的人,往往聲稱自己懶惰,也缺乏個性或毅力去學習任何事。他們試試這個、試試那個,工作一個換過一個,總是認為無論如何,下一個出現的機會可能會適合自己。對自己能力的信心帶給他們足夠的器質性滿足,因此每一次嘗試新事物時,都覺得這是值得努力的。這些人的天賦或許不輸其他人,也許甚至更高,然而他們已經養成一種習慣,只有當他們再也無法從任何活動上找到真正的興趣時,才去理會自己天生的自然需求,不然平時對此是漠視的。他們可能剛好碰上一些事,可以做得比平常更久,甚至達到某種專業度,但還是需要機運才能獲得一份職業,讓他們在社會上有立足點,來驗證對自己的評價。在此同時,他們不穩定的自尊會迫使他們在其他領域追求成功,可能是混亂的性愛。這種跟他們不斷轉換工作狀態很相似的濫交,都是受到同樣機制的驅動──他們相信自己擁有特別的天賦。這使他們提升了自己眼中的自我價值,再一次,滿足他們至少是部分的天生自然需求,因此無論如何,都足以使他們覺得值得再試一次。

自我教育──如我們所知,並不完全是獨立的──也會造成其他結構和功能上的衝突。於是,許多人在消化、排泄、呼吸或骨骼結構上,遭受到某種形式的干擾而受苦。其中一項失調的功能如果能定期改善,其他功能也會連帶著改善,於是會再一度提升全面的活力,然而幾乎毫無例外,接著的是一段健康和精神兩者都降低的時期。決定一個人整體行為的三項因素中,顯然只有自我教育是意志能掌握的。問題是究竟能掌握到多大的程度?尤其更重要的是,一個人要用什麼方式最能幫助自己?大多數人會選擇諮詢專家──在最嚴重的案例中,這是最好的答案。然而,大部分的人並沒有體認到這樣的需求,他們也沒有意願這麼做。而在很多情況下,專家到底能發揮多大作用也很令人懷疑。最終,唯有自己幫助自己的這條路,是為每個人而敞開的。

這條道路既艱辛又複雜,然而對於想要改變和改善的人來說,自己幫助自己是在實際可能的範圍之內。但需銘記於心的是,要開始這樣的過程而有所進展,必須先清楚了解幾件事,如此,若要獲得一組新的反應,就不會太困難。

一開始就要充分徹底地瞭解,學習過程是不規律且有階段性的,同時必定會起起伏伏。即使是熟背一首詩如此簡單的事,也適用於上述的道理。一個人可能有一天學會一首詩,第二天卻幾乎完全忘了;幾天後雖然沒有再進一步地學習,但可能忽然又完全記起來。即使好幾個月完全不去想這首詩,但再簡短複誦一下後,就發現整首詩又回到腦海中。因此,在任何時候,如果我們發現自己下滑回到原來的狀態,千萬不要氣餒;只要繼續學習的歷程,這樣退步的情形會越來越少,而且越來越容易回到進步的狀態。

而應該進一步體悟的是,自我發生變化的同時,新的、迄今未曾認知到的困難會被發掘。我們的意識之前會拒絕承認這些困難,是由於恐懼或痛苦的緣故;而唯有當自信提升之後,才有可能去正視和辨認。

即使不是在清楚的自覺下,大部分的人會偶爾零星地試圖去改善和修正自己的狀態。通常一般人還蠻滿意自己的成就,而且認為除了練習某套健身操來矯正一些明顯的問題之外,自己什麼都不需要。事實上,這篇前言中的每一句話都是針對這樣的一般人,也就是那些認為這一切與他不相干的人。

當人們試著去改善自己時,我們可以從他們身上發現不同的發展階段。而隨著每個階段的進展,更進一步修正自己的方法就必須越來越精細。我在這本書中相當詳盡地勾勒出這條改善之路該如何起步,讓讀者可以運用自己的力量走得更深更遠。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價