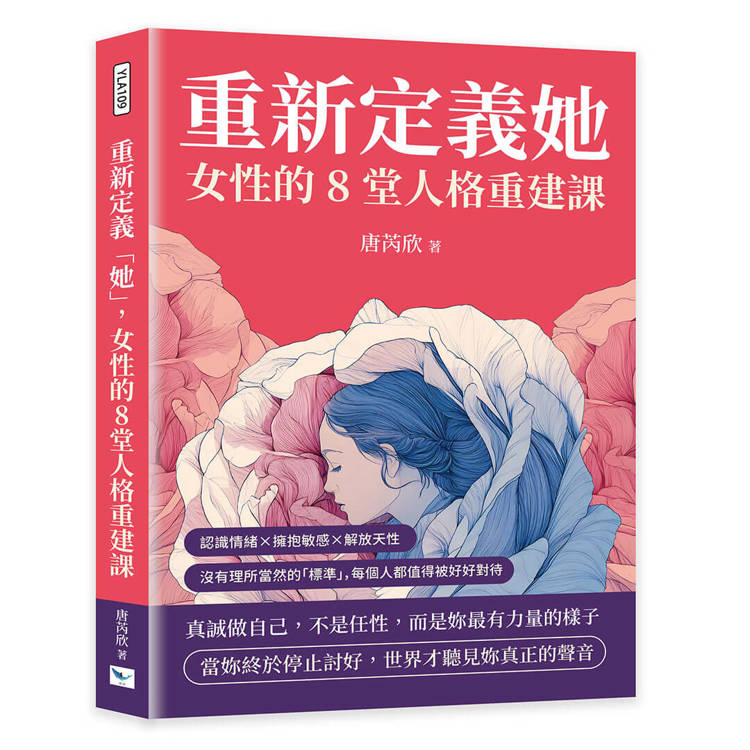

重新定義「她」,女性的8堂人格重建課:認識情緒×擁抱敏感×解放天性,沒有理所當然的「標準」,每個人都值得被好好對待

活動訊息

想找書的時候,特別想偷看網友的書櫃... 原來大家都在看這本 ↓↓↓

簡單卻顛覆的思辯,帶你穿越人生迷霧...自我成長書展75折起,滿額送保溫袋 👉逛逛去

太多人活得太費力,我想為大家、包括我自己,找到比較省力、又能活得更舒服的方法。─蔡康永

內容簡介

真誠做自己,不是任性,而是妳最有力量的樣子

當妳終於停止討好,世界才聽見妳真正的聲音

▎「妳怎麼這樣?」其實問題不在妳

從小到大,妳是不是常被貼上「太情緒化」、「太敏感」、「不夠溫柔」的標籤?這本書不是要妳改變成別人喜歡的模樣,而是帶妳看見:那些被誤解的行為,其實是妳性格裡的力量。當妳開始理解自己的內在模式,就不再輕易懷疑自己。

▎性格不是定數,而是妳的選擇

我們從遺傳與成長經歷中,發展出慣用的情緒與行為習慣。但這些習慣不是一輩子不能變,反而像衣櫃一樣,可以被清理、重組、重新穿搭。透過行為認知療法(CBT)與實際可行的覺察練習,本書引導妳用溫柔而有效的方式,重新設計屬於自己的性格。

▎情緒不是妳的敵人,是訊號

妳以為自己愛哭、愛生氣,其實只是太久沒被聽見。本書將協助妳理解七種基本情緒,辨認情緒背後的需求,不再壓抑、不再誤解自己。情緒管理,不是把眼淚吞下去,而是學會為自己的情緒負責,讓它成為行動的起點。

▎在職場、家庭、愛情中,活出妳的樣子

每個角色都不是為了讓妳犧牲個性,而是學會善用它。本書從職場被看見的技巧、家庭中如何放下不合理的責任、到感情裡建立界線,逐步協助妳拆除那些「理所當然」的人設。妳可以溫柔,但也可以有底線,可以努力,但不再壓抑自我。

▎真正的幸福,是活得像自己

當妳停止用他人的標準評價自己,妳會發現:「幸福」不是獎勵,而是一種心理對齊的狀態。本書最後引導妳重整價值觀,練習日常性格覺察,讓每個選擇都回到內在動機,進而活出屬於妳的節奏與自由。

〔本書特色〕

這是一本寫給「總覺得自己不夠好」的妳的書。透過心理學原理與日常觀察,帶妳看見:性格可以被理解、情緒值得被接住,而不是拿來檢討自己。不論是在家庭、職場還是愛情中,妳都不需要迎合誰,只需要一步步練習成為「不討好也不失控」的自己。從認識到修正,本書陪妳走過性格轉變的旅程。

當妳終於停止討好,世界才聽見妳真正的聲音

▎「妳怎麼這樣?」其實問題不在妳

從小到大,妳是不是常被貼上「太情緒化」、「太敏感」、「不夠溫柔」的標籤?這本書不是要妳改變成別人喜歡的模樣,而是帶妳看見:那些被誤解的行為,其實是妳性格裡的力量。當妳開始理解自己的內在模式,就不再輕易懷疑自己。

▎性格不是定數,而是妳的選擇

我們從遺傳與成長經歷中,發展出慣用的情緒與行為習慣。但這些習慣不是一輩子不能變,反而像衣櫃一樣,可以被清理、重組、重新穿搭。透過行為認知療法(CBT)與實際可行的覺察練習,本書引導妳用溫柔而有效的方式,重新設計屬於自己的性格。

▎情緒不是妳的敵人,是訊號

妳以為自己愛哭、愛生氣,其實只是太久沒被聽見。本書將協助妳理解七種基本情緒,辨認情緒背後的需求,不再壓抑、不再誤解自己。情緒管理,不是把眼淚吞下去,而是學會為自己的情緒負責,讓它成為行動的起點。

▎在職場、家庭、愛情中,活出妳的樣子

每個角色都不是為了讓妳犧牲個性,而是學會善用它。本書從職場被看見的技巧、家庭中如何放下不合理的責任、到感情裡建立界線,逐步協助妳拆除那些「理所當然」的人設。妳可以溫柔,但也可以有底線,可以努力,但不再壓抑自我。

▎真正的幸福,是活得像自己

當妳停止用他人的標準評價自己,妳會發現:「幸福」不是獎勵,而是一種心理對齊的狀態。本書最後引導妳重整價值觀,練習日常性格覺察,讓每個選擇都回到內在動機,進而活出屬於妳的節奏與自由。

〔本書特色〕

這是一本寫給「總覺得自己不夠好」的妳的書。透過心理學原理與日常觀察,帶妳看見:性格可以被理解、情緒值得被接住,而不是拿來檢討自己。不論是在家庭、職場還是愛情中,妳都不需要迎合誰,只需要一步步練習成為「不討好也不失控」的自己。從認識到修正,本書陪妳走過性格轉變的旅程。

目錄

序言 不是性格決定命運,而是妳如何使用它

使用說明書 該怎麼走出屬於自己的心理節奏?

第一章 我性格這麼奇怪,是不是壞掉了?

第二章 性格不是命,是妳重複使用的生活習慣

第三章 妳不是情緒化,是太久沒被理解

第四章 職場不是戰場,但妳最好會用盾牌

第五章 感情裡的妳,是愛人還是自我消音機?

第六章 家庭不是功課簿,不需要一直被打分數

第七章 這社會很吵,但妳可以不演戲

第八章 妳要的幸福,不在別人嘴巴裡

使用說明書 該怎麼走出屬於自己的心理節奏?

第一章 我性格這麼奇怪,是不是壞掉了?

第二章 性格不是命,是妳重複使用的生活習慣

第三章 妳不是情緒化,是太久沒被理解

第四章 職場不是戰場,但妳最好會用盾牌

第五章 感情裡的妳,是愛人還是自我消音機?

第六章 家庭不是功課簿,不需要一直被打分數

第七章 這社會很吵,但妳可以不演戲

第八章 妳要的幸福,不在別人嘴巴裡

試閱

第三章 妳不是情緒化,是太久沒被理解

第一節 她不是愛哭,是內建了「先道歉」情緒反應模式

在很多聚會或職場場合,我們總會遇見那種「一緊張就想哭」的女性。她們不是脆弱,只是在面對衝突、壓力或被質疑時,身體像是自動啟動「哭+道歉」的預設模式。旁人可能不理解,甚至覺得她「太玻璃心」、「太情緒化」,但事實上,她們的行為往往是內在早年經驗所遺留的反應,而不是刻意選擇。

本節將深入解析「哭與道歉反射」的心理學根源,探討情緒反應如何在童年社會化過程中形成「自我保護機制」。我們會從情緒調節理論(emotion regulation theory)、性別社會化理論與自我認同發展模型切入,說明這些「情緒化」背後其實藏著極為成熟而壓抑的適應過程。

當哭變成求生反應:不是脆弱,是習慣

從心理生理學來看,哭泣是人類原始的壓力釋放機制。嬰兒時期,哭是一種有效的溝通方式,能夠吸引照顧者的注意並滿足基本需求。但當一個人在成長過程中經歷的是高壓、批評與情緒否定時,哭泣會逐漸演變成一種「安全訊號」——用來表達我不是威脅、我不是挑釁、我願意讓步。

這樣的行為模式特別容易出現在童年經常處於不對等或情緒被忽視的女性身上。她們從小學到的一種生存之道是:「當我被指責時,哭並立刻道歉,能讓衝突快速降溫,也讓我免於更大風險。」

這不是脆弱,而是學會了如何用「順從」來保護自己。

性別社會化:情緒被編碼成「妳要懂事」

社會心理學研究指出,女孩從小就被鼓勵展現順從、體貼與情緒控制。根據心理學家卡蘿.吉利根(Carol Gilligan)對性別與道德發展的研究,女性較容易將自我價值與人際關係的和諧緊密綁在一起,因此更傾向犧牲自己的情緒來保全關係。

當女孩在表達憤怒時被責罵「不乖」、在難過時被要求「別鬧」,她們學會的是:不要讓別人不舒服、不要破壞氣氛、不要成為情緒麻煩製造者。

這種社會化過程逐漸內建一套「自我情緒壓抑系統」,在成長過程中養成一種幾近自動化的反射:哭,不是表達脆弱,而是避免衝突的防衛策略;道歉,不是承認錯誤,而是彌補氣氛的責任感表現。

情緒調節不是壓抑,而是辨識與允許

情緒調節理論認為,健康的情緒調節並不是「不哭」、「不激動」、「不反應」,而是能夠清楚辨認自己的情緒、允許它存在、並適時做出適當的反應。

當一個人從小被教導「情緒是危險的」、「哭會讓人覺得妳無能」、「道歉能讓妳看起來比較乖」,她很難發展出健康的情緒辨識與表達能力。她會傾向把一切內在的不安、受傷與困惑,濃縮成一滴淚加一句道歉,試圖把一切複雜的感覺用最少的表達處理掉。

但這樣的模式無法讓她真正被理解,也無法讓她學會如何為自己說話。

眼淚背後,是被否定的童年

小瑜是一位行銷助理,每次部門開會只要被主管問到細節,她就會緊張到聲音顫抖、眼眶泛紅,甚至還沒說明完就道歉。明明她的資料準備得很完整,卻總是給人「沒有自信」的印象。

在一次企業內部提供的心理輔導中,她終於談起:「我從小只要在爸爸面前頂嘴或解釋,他就會罵我頂撞、不乖;但如果我先哭再說對不起,事情就會比較快結束。」

那不是她的脆弱,而是她被訓練出來的求生策略。

後來,小瑜開始練習在每次會議前先在筆記本寫下三句:「我的準備是夠的」、「被問問題不代表我做錯」、「我可以先深呼吸,不急著回答也可以」。她發現,當她允許自己情緒存在、但不立即用道歉包裝時,她的話反而更被聽見,也更被尊重。

練習情緒重建:三步驟找回妳真實的反應權

1. 辨認妳內在的第一情緒

當妳感到想哭或想道歉時,先問自己:「我此刻真正感受到的是什麼?是羞愧、焦慮,還是委屈?」這樣能幫助妳釐清情緒而非急著化解情境。

2. 允許情緒存在但不主導妳

告訴自己:「我可以感到這些情緒,但我不需要立刻行動。我可以選擇先暫停,觀察,再回應。」這能讓妳從自動反應中抽身,進入主動選擇狀態。

3. 改寫預設語言回應模式

將「對不起」改成「讓我補充一下」、「我想說明一下這部分的想法」或「我現在有點緊張,請容我整理一下邏輯」。這不是要求妳壓下情緒,而是給妳一個語言替代,幫助妳用更貼近自己的方式發聲。

情緒化不是錯,那是妳曾經用來保護自己的方式

我們總以為成熟是情緒穩定、不哭不鬧、不慌不亂,但其實,成熟更像是懂得照顧自己的情緒,而不是消除它。

當妳意識到「哭與道歉」是妳曾經在一段不公平關係裡學會的防衛策略,那是妳當時的智慧與倖存方式,而現在,妳有選擇重新說話、重新表達、重新被聽見的權利。

妳不需要再用眼淚來取得空間,也不需要用道歉換取存在感。

妳可以開始練習說:「這是我的感受,我願意承認,也願意用新的方式來傳達。」

這就是妳與自己的情緒,重新站在一起的起點。

第一節 她不是愛哭,是內建了「先道歉」情緒反應模式

在很多聚會或職場場合,我們總會遇見那種「一緊張就想哭」的女性。她們不是脆弱,只是在面對衝突、壓力或被質疑時,身體像是自動啟動「哭+道歉」的預設模式。旁人可能不理解,甚至覺得她「太玻璃心」、「太情緒化」,但事實上,她們的行為往往是內在早年經驗所遺留的反應,而不是刻意選擇。

本節將深入解析「哭與道歉反射」的心理學根源,探討情緒反應如何在童年社會化過程中形成「自我保護機制」。我們會從情緒調節理論(emotion regulation theory)、性別社會化理論與自我認同發展模型切入,說明這些「情緒化」背後其實藏著極為成熟而壓抑的適應過程。

當哭變成求生反應:不是脆弱,是習慣

從心理生理學來看,哭泣是人類原始的壓力釋放機制。嬰兒時期,哭是一種有效的溝通方式,能夠吸引照顧者的注意並滿足基本需求。但當一個人在成長過程中經歷的是高壓、批評與情緒否定時,哭泣會逐漸演變成一種「安全訊號」——用來表達我不是威脅、我不是挑釁、我願意讓步。

這樣的行為模式特別容易出現在童年經常處於不對等或情緒被忽視的女性身上。她們從小學到的一種生存之道是:「當我被指責時,哭並立刻道歉,能讓衝突快速降溫,也讓我免於更大風險。」

這不是脆弱,而是學會了如何用「順從」來保護自己。

性別社會化:情緒被編碼成「妳要懂事」

社會心理學研究指出,女孩從小就被鼓勵展現順從、體貼與情緒控制。根據心理學家卡蘿.吉利根(Carol Gilligan)對性別與道德發展的研究,女性較容易將自我價值與人際關係的和諧緊密綁在一起,因此更傾向犧牲自己的情緒來保全關係。

當女孩在表達憤怒時被責罵「不乖」、在難過時被要求「別鬧」,她們學會的是:不要讓別人不舒服、不要破壞氣氛、不要成為情緒麻煩製造者。

這種社會化過程逐漸內建一套「自我情緒壓抑系統」,在成長過程中養成一種幾近自動化的反射:哭,不是表達脆弱,而是避免衝突的防衛策略;道歉,不是承認錯誤,而是彌補氣氛的責任感表現。

情緒調節不是壓抑,而是辨識與允許

情緒調節理論認為,健康的情緒調節並不是「不哭」、「不激動」、「不反應」,而是能夠清楚辨認自己的情緒、允許它存在、並適時做出適當的反應。

當一個人從小被教導「情緒是危險的」、「哭會讓人覺得妳無能」、「道歉能讓妳看起來比較乖」,她很難發展出健康的情緒辨識與表達能力。她會傾向把一切內在的不安、受傷與困惑,濃縮成一滴淚加一句道歉,試圖把一切複雜的感覺用最少的表達處理掉。

但這樣的模式無法讓她真正被理解,也無法讓她學會如何為自己說話。

眼淚背後,是被否定的童年

小瑜是一位行銷助理,每次部門開會只要被主管問到細節,她就會緊張到聲音顫抖、眼眶泛紅,甚至還沒說明完就道歉。明明她的資料準備得很完整,卻總是給人「沒有自信」的印象。

在一次企業內部提供的心理輔導中,她終於談起:「我從小只要在爸爸面前頂嘴或解釋,他就會罵我頂撞、不乖;但如果我先哭再說對不起,事情就會比較快結束。」

那不是她的脆弱,而是她被訓練出來的求生策略。

後來,小瑜開始練習在每次會議前先在筆記本寫下三句:「我的準備是夠的」、「被問問題不代表我做錯」、「我可以先深呼吸,不急著回答也可以」。她發現,當她允許自己情緒存在、但不立即用道歉包裝時,她的話反而更被聽見,也更被尊重。

練習情緒重建:三步驟找回妳真實的反應權

1. 辨認妳內在的第一情緒

當妳感到想哭或想道歉時,先問自己:「我此刻真正感受到的是什麼?是羞愧、焦慮,還是委屈?」這樣能幫助妳釐清情緒而非急著化解情境。

2. 允許情緒存在但不主導妳

告訴自己:「我可以感到這些情緒,但我不需要立刻行動。我可以選擇先暫停,觀察,再回應。」這能讓妳從自動反應中抽身,進入主動選擇狀態。

3. 改寫預設語言回應模式

將「對不起」改成「讓我補充一下」、「我想說明一下這部分的想法」或「我現在有點緊張,請容我整理一下邏輯」。這不是要求妳壓下情緒,而是給妳一個語言替代,幫助妳用更貼近自己的方式發聲。

情緒化不是錯,那是妳曾經用來保護自己的方式

我們總以為成熟是情緒穩定、不哭不鬧、不慌不亂,但其實,成熟更像是懂得照顧自己的情緒,而不是消除它。

當妳意識到「哭與道歉」是妳曾經在一段不公平關係裡學會的防衛策略,那是妳當時的智慧與倖存方式,而現在,妳有選擇重新說話、重新表達、重新被聽見的權利。

妳不需要再用眼淚來取得空間,也不需要用道歉換取存在感。

妳可以開始練習說:「這是我的感受,我願意承認,也願意用新的方式來傳達。」

這就是妳與自己的情緒,重新站在一起的起點。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價